Vu par Jean-Luc Manaud

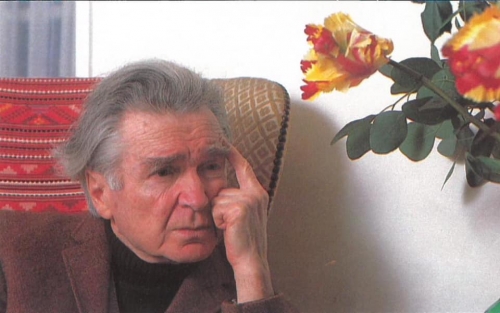

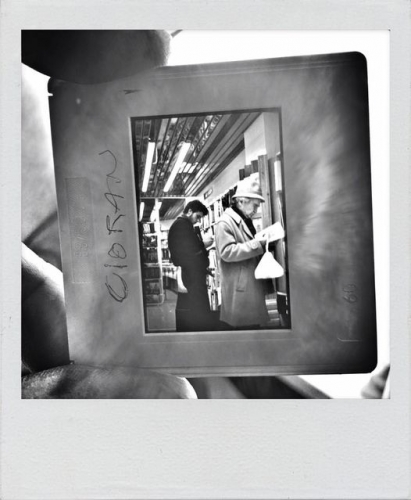

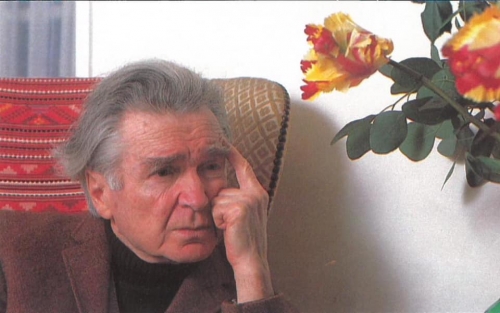

Dans Cioran. Ejaculations mystiques, son bel essai consacré à l’ermite de la rue de l’Odéon, le poète Stéphane Barsacq montre bien à quel point la lecture de Cioran (1911-1995) peut « enchanter nos peines ». Un autre ami, hélas depuis peu disparu, le philosophe et rebouteux Jean-François Gautier, précisait : « Plus qu’un nihiliste, Cioran, mystique de l’ennui, fut un grand affirmatif du génie d’exister sans illusions : sans remords inutiles. » Enfin, un troisième ami cher, Gabriel Matzneff, qui a longtemps arpenté les allées du Jardin du Luxembourg en compagnie de l’exilé roumain, orthodoxe comme lui, le décrit comme « un pyrrhonien nerveux et apocalyptique », écartelé « entre la transe et l’aboulie ». Qu’ajouter de plus à ces tentatives de définition de ce négateur viscéral, dont la lecture m’a souvent fait éclater de rire ?

Roboratifs, ses aphorismes, ciselés dans une langue digne du Grand Siècle, exaltent et stimulent. Quelquefois farceur, toujours lucide, l’hérétique des Carpates, suscite le rire et le doute libérateurs, et le refus de l’enthousiasme, à juste titre taxé de « bestial ». Sa fascination, au temps de sa folle jeunesse, pour une certaine Allemagne comme pour de barbares sursauts, l’avait à jamais vacciné – ce que feignirent de ne pas comprendre d’anachroniques justiciers …

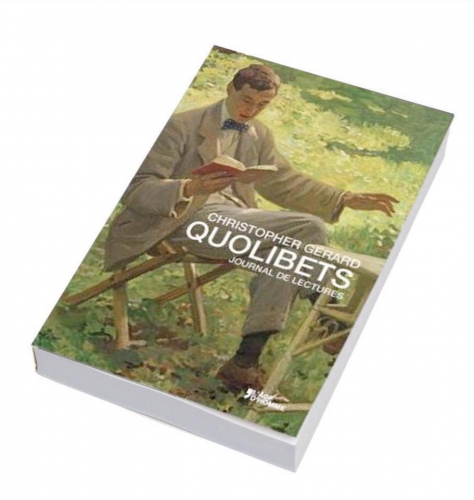

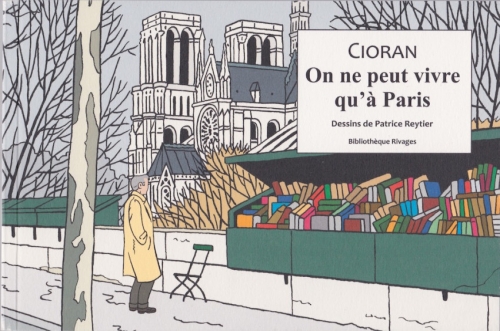

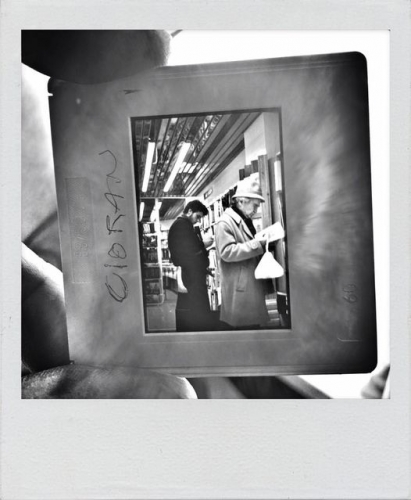

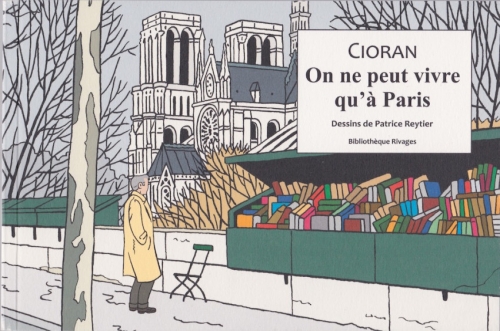

Cioran, notre Diogène, revient par la grâce… d’une bande dessinée dont j’ai pu, depuis un an ou deux, apprécier la qualité dans les colonnes de la revue Eléments. Patrice Reytier s’est amusé à illustrer une septantaine d’aphorismes, dont une majorité d’inédits dénichés dans les archives de Cioran au CNL. Tout l’art, réussi avec brio, consistait à découper un aphorisme en trois vignettes. Au départ perplexe, je dois confesser mon coupable plaisir, tant l’artiste rend bien l’esprit du moraliste. Au classicisme extrême des maximes correspond la ligne claire du dessinateur, qui rejoint Hergé ou Edgar-Pierre Jacobs.

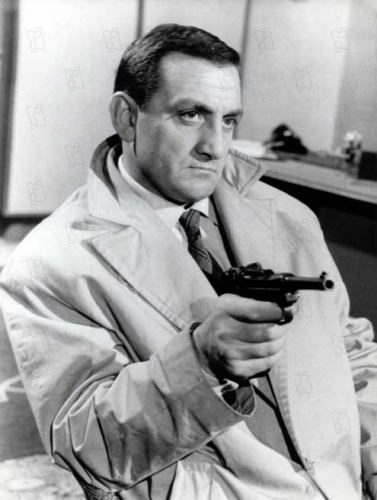

Un vieux monsieur, toujours cravaté, souvent en imperméable, à la belle crinière grise coiffée en arrière, y déambule, pensif, dans un Paris intemporel, du Luxembourg à la place Saint-Sulpice.

Entre syllogismes et gémissements, les maximes les plus profondes avoisinent les plus habiles pirouettes, comme souvent chez ce génial pince-sans-rire.

« Quel dommage, s’exclame Cioran en passant devant Notre-Dame, que le scepticisme ne puisse pas être une religion ». Assis sur un banc du Luxembourg, il bougonne : « Toutes ces gifles qui, pour n’avoir pas été données, se retournent contre nous ». Le long de la Seine, « Il y a chez moi un fonds de venin que rien ne pourra entamer ni neutraliser ». Le ciel rose de Paris qui s’éveille colle bien à cette sentence : « La pureté des premières heures. Dès qu’on avance dans la journée, la lumière se prostitue ».

Je pourrais en citer bien d’autres, évidemment, comme cette si juste maxime : « Celui qui a échappé à la calomnie n’aura pas connu le plus fort des stimulants ». Ou encore le génial « Est nécessairement vulgaire tout ce qui est exempt d’un rien de funèbre ».

Vu par Eric Steppenwolf

Je ne sais plus qui rapportait cette anecdote si révélatrice, et qui m’enchante : Cioran admirait Henri Michaux, un temps son voisin dans le VIème arrondissement. Comme un soir, les deux amis discutaient jusque tard dans la nuit, Michaux laissa voir à quel point le bouleversait l’idée même d’une disparition de l’homme en tant qu’espèce. Et Cioran de trancher : « Je ne lui ai jamais pardonné cette émotion ».

Christopher Gérard

Cioran, On ne peut vivre qu’à Paris, Dessins de Patrice Reytier, Bibliothèque Rivages, 13.90€

Imprimer

Imprimer