20 décembre 2021

OPTIMUM SOLSTITIUM

A tous les amis & correspondants,

joyeux solstice et heureuse année MMXXII

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17 novembre 2021

Avec Christian Dedet

Il n’est guère courant, en cet an de disgrâce 2021, de rencontrer un écrivain qui a fréquenté Henry de Montherlant et Dominique de Roux, Jean-René Huguenin et Michel Déon, Alexandre Vialatte et Joseph Delteil, et qui se trouve être l’un des derniers à avoir vu Céline vivant.

Cet homme, qui fut aussi explorateur et médecin, le bon docteur Dedet, existe ; il m’honore de son amitié.

Il publie depuis soixante ans, encouragé à ses débuts par les éditions du Seuil, maison progressiste s’il en est. Car Christian Dedet (1936) ne peut être identifié à la figure convenue du « Hussard » (« whisky, insolences et grosses voitures ») - depuis toujours, il est ailleurs, à sa propre place.

Ses mémoires illustrent cette posture libertaire et aristocratique, ascétique et eudémoniste au sens d’adepte de plaisirs naturels contrôlés par la raison. Plus je lis Dedet, plus je me rends compte qu’il est aussi un moraliste dans la belle tradition française.

Dans Sacrée jeunesse (1958-1963), nous assistions aux premiers pas de cet Occitan, futur médecin thermal, passionné de littérature, à Montpellier, où il collabora à la revue La Licorne, à Paris, où il publia au Seuil son premier roman, Le plus grand des taureaux. Nous l’accompagnions même à Meudon, quand, pris d’un pressentiment, il rendit visite à Céline quelques jours avant sa mort (« le regard peureux », « le ricanement de faune débusqué »). Christian Dedet y dressait son propre portrait, celui d’un fils de famille choyé, d’un rebelle bien élevé - le feu cathare en complet gris.

Dans L’Abondance et le rêve. Journal 1963-1966, il nous livrait la suite attendue de ces mémoires d’un veinard : sa découverte des joies du service militaire, à Perpignan au 11ème Choc, ses lectures d’impertinents tels que Gabriel Matzneff ou Jacques d’Arribehaude, sa méfiance pour les bonzes de Tel Quel, ces « théoriciens du vide », dont il repéra tout de suite les tendances inquisitoriales. Un moraliste proche des Romains, sec comme un Espagnol de haute époque, avec une touche de sybaritisme méditerranéen. Parmi les portraits d’écrivains, retenons celui du généreux Vandromme, qui lui écrivit cette phrase essentielle, d’une telle justesse : « Les livres que nous écrivons doivent nous être donnés de surcroît – en récompense de la fantaisie de notre paresse et de notre humeur vagabonde. »

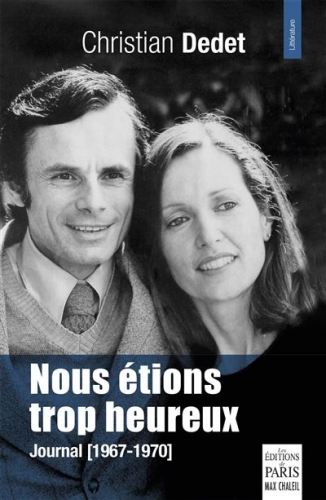

Aujourd’hui, il publie Nous étions trop heureux. Journal 1967-1970, où nous le suivons dans sa double vie de médecin thermal six mois par an en Auvergne et d’écrivain à Paris, quand il ne vagabonde pas en Espagne ou en Sicile avec sa jeune épouse catalane, Paule Garrigue, « fille du Sud si naturellement intégrée à cet ordre dorique ». Il y a ici des pages magnifique sur l’amour conjugal (« S’attendrir jusqu’à l’adoration en pensant à l’enfant qu’elle fut ») et sur la chasse au bonheur de ce couple « trop heureux », surtout quand naît la petite Joséphine, aujourd’hui journaliste à Jeune Afrique et autrice d’une biographie de la reine Géraldine d’Albanie ou encore d’un roman sur Erich Von Stroheim.

Comme dans ses précédents volumes, Christian Dedet évoque la Belgique, où il compte nombre d’amis, dont Annie Stoclet, qui lui ouvre les portes de son Palais art déco décoré par Klimt et Khnopff, où il occupe la chambre de Jean Cocteau. Nous croisons quelques Bruxellois qui comptaient comme Carlos de Radzitzky, collagiste surréaliste et jazzman émérite, Georges Sion et Maud Frère.

A Paris et en province, Dedet fréquente ses camarades de la revue Combat, les mousquetaires Sénart, Tesson, Saint-Robert, Matzneff. Et aussi d’autres irréguliers, tels que Maurice Ronet, Alfred Fabre-Luce ou François Sentein, l’ami de Max Jacob et de Jean Cocteau, « exquis rescapé des temps absurdes, éternel pèlerin d’une Arcadie rêvée », qui prépare ses précieuses Minutes d’un libertin, un livre talisman.

Christian Dedet incarne en fait un personnage stendhalien, attelé dans son œuvre à fixer des moments de félicité avec pour seul objectif de rendre sa vie plus intense tout en laissant une trace pour quelques happy few, ses amis.

Comment ne pas devenir l’ami de cet écrivain rare dont la plume ne dérape jamais, aux instincts aussi sûrs que profonds (sa vision de mai 68 !), aux accents si poétiques, par exemple quand il chante les frondaisons et les statues du Luxembourg ?

Pour un cadet, la lecture de ce Journal fait parfois soupirer : les lettres d’éditeurs attentifs, l’attention de critiques subtils, les visites aux confrères - l’infinité des possibles.

Atlantis Felix.

Christopher Gérard

Christian Dedet, Nous étions trop heureux. Journal 1967-1970, Les Editions de Paris, 372 pages, 20€.

Il est question de Christian Dedet dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07 août 2021

Terminal Croisière

A propos de Morphine monojet, l’un des précédents romans de Thierry Marignac, je disais ceci : « l’auteur de polars aussi originaux que Milieu hostile et Renegade Boxing Club a, de haute lutte, conquis sa place d’orfèvre par la grâce d’une langue drue et d’un œil de lynx. »

Ce verdict, je le maintiens mordicus à la lecture de Terminal Croisière, le roman qu’il a eu la gentillesse de me dédier. Depuis quelques années déjà, je l’exhortais à utiliser sa connaissance de la capitale de l’Union européenne dans un roman. C’est chose faite, et de façon plus qu’originale, puisque l’intrigue ne se passe ni aux alentours du Parlement ou de la Commission, ni dans ces pubs irlandais ou ces trattorias de luxe où surnagent chargés de communication et trafiquants d’influence, attachés parlementaires et barbouzes – « cette ambiance de sac et de corde ».

Non, Thierry Marignac nous décrit ce petit monde aussi corrompu que condescendant de façon indirecte, sur un paquebot de luxe et dans des containers de la police des douanes. Depuis A Quai et Cargo sobre, nous savons à quel point Thierry Marignac est fasciné par les zones portuaires et les huis-clos maritimes : Terminal Croisière en constitue la quintessence.

Nous y retrouvons, vieilli et passablement assagi, Thomas Dessaignes, traducteur de son métier, ex-facilitateur ONG, ex-employé de la Croix-Rouge expulsé de Moscou et lié naguère à la pègre des ghettos noirs, « demi-solde d’une caste inférieure d’employés internationaux ». Pour l’heure, familier des commissariats et des tribunaux bruxellois où il opère comme interprète de l’anglais et du russe, Dessaignes travaille pour le Ministère belge de la Justice. L’art de l’interrogatoire joue d’ailleurs un rôle essentiel dans ce roman complexe et d’une rare finesse psychologique qui rend bien le caractère tortueux du jeu cruel entre le policier, le suspect et leur interprète… qui, lui, ne croit à aucun des deux susmentionnés.

Invité par le Pen-Club à un séminaire sur le poète russe Derjavine, jadis Garde des Sceaux du Tsar, Dessaignes, qui est aussi traducteur de poésie russe (il s’agit bien d’une sorte de double de l’auteur), y fait la rencontre d’une journaliste russe, Svetlana, « aux yeux ardoise luisante de pluie » qui, elle, participe à un séminaire de la presse eurasiatique. L’arrestation d’un jeune Tchétchène pour détention d’opium, l’agression manquée contre cette journaliste trop indépendante, des paris clandestins à fond de cale, une mystérieuse panne des smartfaunes en pleine mer, les interrogatoires serrés d’un homme d’affaires britannique et d’ intermédiaires kazakh et géorgien scandent ce roman ficelé avec brio. Les allusions à un réseau d’influence kazakh comme à de mirifiques contrats pour un aéroport d’Asie centrale nous plongent dans les dessous de l’histoire contemporaine. Enfin, la description parfois lyrique des mélancoliques amours, passées et présentes, de Dessaignes illustrent ce syllogisme de l’amertume du regretté Cioran : « Plus un esprit est revenu de tout, plus il risque, si l’amour le frappe, de réagir en midinette ».

Le style de Thierry Marignac, sec et vif ; sa parfaite maîtrise du récit et de ses parenthèses temporelles, la finesse des observations - et surtout des allusions - font de Terminal Croisière un magistral roman de maturité.

Christopher Gérard

Thierry Marignac, Terminal Croisière, Auda Isarn, 168 pages, 12€

Voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2016/03/01/barbare...

Écrit par Archaïon dans Figures, Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

01 août 2021

Le Roman de Londres

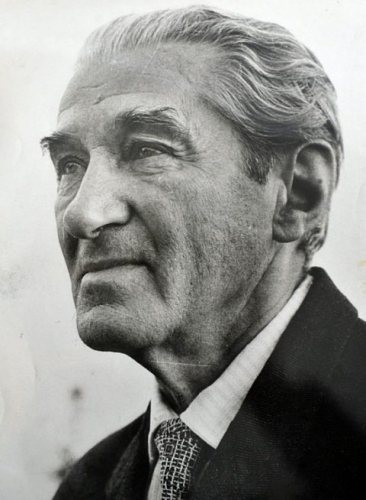

D’après Vladimir Dimitrijević, qui en publia la première traduction à L’Age d’Homme, Le Roman de Londres, roman-fleuve du grand écrivain serbe Miloš Tsernianski (1893-1977), fut « le dernier livre en noir et blanc ». Que voulait dire cet éditeur de légende, si ce n’est que ce roman témoigne d’un univers englouti – celui des personnes déplacées et de la Guerre froide ? Dimitri, comme tout le monde l’appelait, avait connu la dure loi de l’exil quand sont inaccessibles et les proches, parfois emprisonnés ou pire, et la maison natale, souvent détruite ou confisquée.

Dimitri m’avait offert ce roman lors d’une de ces visites dans sa librairie de la rue Férou qui duraient des heures et vous laissaient enchanté et moins ignare. D’où ma joie à le savoir réédité dans La Bibliothèque de Dimitri, aux éditions Noir sur blanc.

L’auteur fut une sorte d’Ulysse serbe, né dans l’empire austro-hongrois, éduqué à Timisoara, Fiume et Vienne avant de connaître les fronts galicien et italien. Poète moderniste, Tsernianski fut diplomate au service du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à Berlin, Lisbonne avant de connaître en 1941, et ce près de vingt-cinq ans durant, l’exil et la pauvreté à Londres, expérience qui nourrit son œuvre.

Le Roman de Londres est le roman d’un banni, le prince Repnine, aristocrate de la Vieille Russie, fils d’un diplomate anglophile et officier d’état-major dans l’Armée blanche. De justesse, il parvient à échapper aux bolcheviks en embarquant pour Constantinople avec les troupes du général Wrangel, dans la Crimée de 1920. C’est à cette occasion qu’il rencontre Nadia, sa future femme, qu’il épouse à Athènes. Ce couple sans descendance vit le drame du déclassement et du désespoir pendant un quart de siècle, d’Alger à Paris, et pour finir dans le Londres du Blitz, où les Repnine arrivent avec des papiers polonais. Petits métiers, déménagements fréquents, aides parfois intéressées, lutte permanente pour surnager dans un monde appauvri par la guerre, tel est leur quotidien.

Le récit se passe pendant l’hiver 46-47, quand Nicolas Repnine prépare le départ de sa femme Nadia pour New-York, où l’attend sa tante. Lui, restera à Londres, car scellé est son destin et achevée sa mission : empêcher que sa femme ne termine dans la misère.

Ce livre poignant, d’une fabuleuse richesse sur le plan psychologique, constitue une sorte de parabole de l’homme contemporain, perdu dans une ville tentaculaire où il n’est rien. Surtout, l’exil, avec ses humiliations et ses espoirs déçus, les intrigues parfois fatales propres aux cercles d’émigrés, le dénuement et l’amertume, la lente plongée vers le néant, la volonté de ne pas déchoir, l’orgueil, l’obsédante présence des fantômes (une jeune fille jadis courtisée sur la Perspective Nevski, un ami suicidé à Prague ou à Bruxelles,…) donnent à ce roman une ampleur peu commune. De son malheur en terre étrangère, Miloš Tsernianski a tiré un chef d’œuvre qui prend à la gorge.

Christopher Gérard

Miloš Tsernianski, Le Roman de Londres, Noir sur blanc, 752 pages, 27€. Postface de Vladimir Dimitrijević.

Écrit par Archaïon dans Lectures, Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature serbe | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

20 juin 2021

SOLSTITIUM

"Il faut éteindre la démesure

plus encore que l'incendie."

Héraclite, fragment 48.

Joyeux solstice d'été MMXXI

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |