19 février 2025

Avec Nicolás Gómez Dávila

La publication, aux éditions Hérodios, d'inédits en français de Nicolás Gómez Dávila (1913-1994) est l’occasion de revenir sur un penseur volontairement anachronique qui se définissait lui-même comme « l'asile de toutes les idées bannies par l'ignominie moderne ».

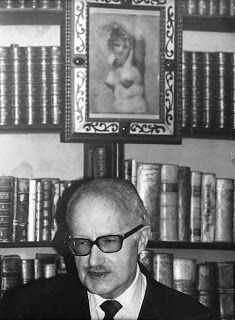

Né dans une famille fortunée de Bogota, Nicolas Gómez Dávila mena la vue d’une sorte de Montaigne andin, libre de toute obligation professionnelle et partageant son temps entre la lecture et l’écriture à l’abri d’une fabuleuse bibliothèque. Le français fut la seconde langue de cet homme qui se disait « écrivain espagnol de langue française » : son miel, il le trouvait chez Laclos, Chamfort, Madame de Stael. A ses yeux, « une grammaire insuffisante prépare une philosophie confuse ».

Docteur en philosophie, membre associé du Laboratoire Hannah Arendt de l’Université de Paris XII, Michaël Rabier a, pour sa brillante thèse, traduit toute son oeuvre, en particulier les dix mille aphorismes composant les Escolios a un texto implicito (cinq volumes, dont il n’existe qu’une sélection accessible en français, e.a. Le Réactionnaire authentique, aux éditions du Rocher).

L’ouvrage de Michaël Rabier constitue une somme sur une œuvre insolite et secrète, censée saboter le monde moderne, et composée pour sa plus grande part de scolies d’un énigmatique texte implicite … jamais cité. Scolie fait référence à la tradition antique et médiévale de ces scribes qui rédigeaient des notes dans la marge des manuscrits pour les éclairer.

En effet, Gómez Dávila, patricien polyglotte et bibliophile, a, au cours d’une vie tout entière dédiée à la lecture et à la réflexion, composé un immense livre de commentaires sur la tradition européenne, qu’il interroge et synthétise par le biais d’aphorismes ciselés, souvent fulgurants, parfois sarcastiques et témoignant d’un souverain mépris des convenances : « Au réactionnaire il est seulement possible de proférer des sentences abruptes que le lecteur ne digère pas. »

Cet homme en marge (« Celui qui se respecte ne peut vivre aujourd'hui que dans les interstices de la société ») stimule la réflexion sur notre monde ; il aide à résister à la domestication des esprits. Pour lui, la philosophie doit permettre de proférer des vérités mal vues par une société tentée de tyranniser la pensée : « Celui qui diverge radicalement ne peut argumenter, mais énoncer. » Catholique au sens de Romain à l’instar d’un Gustave Thibon, Gómez Dávila défend une pensée antimoderne qui tend à « accepter l’inévitable en l’anoblissant », alors que l’esprit moderne le nie en l’avilissant. Il se place résolument aux antipodes de l’illusion comme de l’utopie : « Le réactionnaire ne souhaite pas une vaine restauration du passé, mais une improbable rupture du futur d’avec ce sordide présent ».

*

**

Entretien avec Michaël Rabier

Propos recueillis par Christopher Gérard

Qui est donc ce penseur que d’aucuns ont surnommé le Nietzsche colombien ? Quelle est selon vous son importance ?

Nicolás Gómez Dávila se présentait lui-même comme un homme étranger à son époque et à son pays : « Obscurantiste chanoine du vieux chapitre métropolitain de Santa Fe, aigre dévote de Bogotá, rude propriétaire terrien de la Savane, nous sommes de la même engeance. Avec mes actuels compatriotes, je ne partage que le passeport. » confessait-il, lui qui fut très avare d’informations sur sa vie personnelle.

C’est un homme sans biographie ou presque. Héritier de la haute bourgeoisie commerçante bogotaine, élevé dans le Paris des années 30, fervent helléniste et latiniste, passionné de lecture, il a passé la presque totalité de sa vie, et surtout de ses nuits, enfermé dans son immense bibliothèque. Il notait dans des registres de compte ses réflexions nées de ses diverses lectures, en différentes langues, principalement, le français, l’allemand, l’anglais, l’italien. On raconte que, avant de mourir, il apprenait le russe et le danois pour lire Berdiaev et Kierkegaard dans le texte.

Selon moi, c’est un humaniste européen perdu dans le XXe siècle colombien. Je dirais même un moraliste français de langue espagnole, comme Cioran fut un immoraliste roumain de langue française, en exil dans leur temps. Ces deux auteurs partageant avec Nietzsche, outre l’admiration pour le classicisme français, le sens du style et de la provocation intellectuelle, des mucrones verborum.

Son importance réside dans son œuvre unique en ce qu’elle résume et concentre l’esprit de la philosophie non systématique et par conséquent antimoderne. Il renoue avec la tradition de l’antique philosophia moralis, inaugurée avec Socrate et poursuivie jusqu’à Cioran, qu’il égale non seulement dans le pessimisme ironique, voire sarcastique, mais aussi dans la profondeur fulgurante et l’élégance mordante. Je m’étonne d’ailleurs que pour ces raisons il n’ait pas autant séduit les lecteurs francophones. Sans doute s’avère-t-il trop radical dans ses critiques du monde moderne…

Quelle est la lignée philosophique (ou antiphilosophique ?) de ce penseur original, qui choisit d'ailleurs un mode d'expression spécifique - la scolie ?

Selon ses propres termes, ses « saint Patrons » sont Montaigne et Burckhardt. Il admire comme eux la Grèce et l’esprit renaissant. Au premier, il emprunte le scepticisme philosophique ; au second, le scepticisme politique. En somme, un anti-progressisme qui le rattache à la lignée des contre-Lumières pour parler comme les Anglo-saxons et du conservatisme philosophique ou « antiphilosophique » pour parler comme les contre-révolutionnaires.

Le terme de « scholie », – au féminin et avec un « h » – vient du grec skhólion lui-même provenant du terme skholế et signifie une « occupation studieuse », une activité dédiée à l’« étude ». Par extension, les Byzantins se référaient à leurs commentaires des textes comme scholia au sens de « notes en marge d’un texte », alors que les Anciens les nommaient hypomnemata. Mais le développement le plus important dans l’histoire du commentaire se situe au Moyen-Âge, au moment où, avec l’apparition du codex laissant plus d’espace que le volumen (papyrus), les commentaires littéraires se transforment en scholies. Modèle qui s’est ensuite développé à la Renaissance et s’est émancipé en s’éloignant de plus en plus du texte commenté pour devenir un texte à part entière.

Gómez Dávila s’inscrit ici dans cette autre lignée, antique et médiévale, voire humaniste (au sens des « humanités »), de recueil des pensées passées, commentant l’héritage de la culture occidentale à partir de ses vestiges. Il s’agit donc également d’une œuvre de lecteur et de passeur, à travers le recours à la citation, l’allusion, la paraphrase ou l’emprunt pur et simple, à la manière de Montaigne, aux auteurs de la tradition philosophique et littéraire européenne. Par conséquent, il ne prétend pas à l’originalité ou plutôt à la nouveauté, prétention typiquement moderne. Et malgré qu’il en ait, il s’inscrit de surcroît dans la lignée des « penseurs de l’éclair » comme les nomme George Steiner, depuis Héraclite jusqu’à Wittgenstein et même Gustave Thibon, Simone Weil, en passant évidemment par les moralistes français, les romantiques allemands, Schopenhauer, Nietzsche, etc. L’œuvre de Gómez Dávila constitue donc selon moi un palimpseste philosophique, notre auteur réécrivant sur le parchemin de la tradition philosophique occidentale – le « texte implicite » qui complète son titre en espagnol – d’une manière totalement assumée et même revendiquée : « Soyons “livresques”, écrit-il d’ailleurs, c’est-à-dire : sachons préférer à notre expérience individuelle limitée l’expérience accumulée dans une tradition millénaire. »

Comment cet adversaire de la modernité définit-il notre monde et que lui reproche-t-il ?

Il la définit donc comme une rupture avec cette tradition. La modernité par définition, c’est le culte du nouveau, de la mode (modus), de « ce qui vient d’arriver », le « présentisme » ou pire, pour reprendre un néologisme de Pierre-André Taquieff, le « bougisme ». En ce sens, elle n’est pas du tout signe de « modération » (autre sens du terme selon Brague, cf. Modérément moderne) ou de mesure, mais au contraire d’excès et de démesure.

En effet, Gómez Dávila la décrit à la fois comme une hérésie philosophico-métaphysique et un désastre éthique et esthétique. La modernité se fonde d’abord selon lui, sur le refus radical et donc fondamental de considérer l’homme comme une créature. Cette attitude est une attitude néo-gnostique développée dans certains courants dévoyés de la gnose dès le Ier siècle, se retrouve dans les premières hérésies chrétiennes tels l’arianisme, puis le pélagianisme, pour resurgir ensuite dans les ruptures théologiques médiévales et les révolutions philosophico-politiques qui inspirent et traversent l’humanisme moderne, en particulier cette étape importante dans l’accélération de son projet d’émancipation de l’homme que constituent les Lumières allemandes et françaises. Il s’agit là d’un humanisme prométhéen revendiquant anthropologiquement toujours plus de primauté : l’homme non pas créé mais créateur de lui-même.

En ce sens, la modernité poursuit « la longue confrontation entre la mesure et la démesure qui anime l’histoire de l’Occident depuis le monde antique » (A. Camus), c’est-à-dire l’helléno-judéo-chrétienne contre la néo-gnostico-manichéenne selon Gómez Dávila. Antigone contre Prométhée, c’est-à-dire la tradition consciente contre la révolution permanente, l’esprit méditerranéen fondé sur l’acceptation de la tension concrète et complexe de l’existence humaine contre l’« idéologie allemande » cherchant à la simplifier et la transformer au nom d’absolus, et prétendument émancipateurs, mais qui sont en fait le signe d’un mépris du réel, donc d’une haine du monde au profit d’outre-mondes salvateurs : les utopies à la fois pseudo-mystiques et socio-politiques qui débouchent sur toutes les formes de totalitarisme.

Est-il réactionnaire authentique, simple conservateur ?

L’un n’empêche pas l’autre ! Ou plus précisément, l’un devrait conduire à l’autre : « Si le réactionnaire ne se réveille pas dans le conservateur, c’est qu’il ne s’agissait en fait que d’un progressiste paralysé. » Le réactionnaire authentique serait donc selon lui un conservateur éveillé, et le progressiste un conservateur endormi, c’est-à-dire qui n’est plus sur ses gardes. Car, s’il y a bien une vertu qu’il trouve au conservateur, c’est celle d’être « le contrepoids aux stupidités du jour » et non la Belle au bois dormant croyant au Progrès charmant ou rêvant de lendemains qui déchanteront tranquillement. On comprend pourquoi le réactionnaire dans ce conte merveilleux de la modernité passe pour la fée Carabosse : un empêcheur de dormir en rond.

Plus sérieusement, le réactionnaire « authentique » est un conservateur conséquent, lucide, prenant acte, d’une part, de l’impossibilité d’arrêter le progrès ; d’autre part, de retourner en arrière. « Burke put être conservateur. Les progrès du progrès obligent à être réactionnaire. »

C’est pourquoi et c’est tant mieux, son « réactionnaire authentique » ressemble moins à Hitler qu’au Bouddha selon moi. Un non-violent qui le conduit à l’inaction, car toute action politique véritable ou ré-action (en ce sens inauthentique) doit être par définition violente afin de changer le cours de l’Histoire ; donc révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, cela revient au même selon lui me semble-t-il. Jacobins rouges ou blancs, c’est du pareil au même : « Le réactionnaire qui tente de gouverner dans les temps démocratiques avilit ses principes en les imposant avec des procédés jacobins. Le réactionnaire ne doit pas se fier aux aventures, mais attendre une mutation de l’esprit. »

Voilà pourquoi, c’est un contemplatif, un « contemplateur solitaire » à la manière de Jünger, du second Jünger, un anarque pas un énarque, et encore moins un activiste nihiliste ou suicidaire.

Propos recueillis par Christopher Gérard pour la Revue générale (Bruxelles), juillet 2021.

Michaël Rabier, Nicolas Gómez Dávila, penseur de l’antimodernité, L’Harmattan, coll. Theôria, 384 pages, 38€

Il est longuement question de ce penseur atypique dans

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Les commentaires sont fermés.