13 avril 2023

Fréquence Gracq

Disparu en 2007, Julien Gracq nous revient par vagues successives, des Manuscrits de guerre aux Terres du Couchant, comme pour nous adresser un salut d’outre-tombe. Un étrange texte d’une quarantaine de pages sort ainsi de l’ombre, La Maison, qui ne fut, semble-t-il, jamais proposé à José Corti. Rédigé juste après la guerre, trop long pour figurer dans Liberté grande, ce texte aura probablement été rangé dans un tiroir par l’écrivain, qui s’attaquait alors à la rédaction du Rivage des Syrtes.

La Maison, dont l’éditeur nous offre aussi le manuscrit, est une nouvelle aboutie, ou plutôt un conte d’une limpidité toute gracquienne, un fragment ciselé.

Le narrateur, sans doute un professeur sous l’Occupation, y évoque le voyage régulier qu’il fait en autocar dans la province française. L’homme observe le paysage, plus en expert (serait-il géographe ?) qu’en rêveur inattentif - le regard rivé. Au milieu d’un nulle part crayeux, « une zone étroite, pareille au coup d’ongle d’un doigt mauvais au travers de campagnes banales et cossues ». Entre deux tristes futaies, une maison apparaît, que le narrateur voudra voir de près, un jour de pluie. Sa traversée du bois détrempé, aux mousses spongieuses, au milieu de cette « étendue miséreuse et maladive » prend un tour quasi mythologique, comme si l’homme pénétrait dans la gaste terre des Contes du Graal - la terre morte. Par un admirable crescendo d’une totale densité, Gracq nous guide vers cette demeure en apparence abandonnée. D’une fenêtre ouverte, une voix s’élève soudain, le chant d’une femme, une voix celtique (« je songe toujours à la langue gaélique dont le nom et le domaine géographique m’enchantent »). Récit d’un envoûtement, souvenir d’un périple initiatique, cette Maison capte nos regards, pareille à la fée qu’elle abrite peut-être.

Christopher Gérard

Julien Gracq, La Maison, Éditions Corti, 76 pages, 15€

Écrit par Archaïon dans Figures, Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 mars 2023

Le retour d'Alain Van Crugten

Traducteur du polonais (Witkiewicz, Pankowski), Alain Van Crugten, dont j’ai déjà parlé ailleurs, a enseigné la littérature comparée et la slavistique à des générations d’étudiants. En parallèle, il a mené une carrière d’écrivain, comme le montre Ma Lodoïska, récit picaresque des temps révolutionnaires. Il republie aujourd'hui sous le titre La Dictature des ignares, un roman clairement autobiographique, que j'ai naguère lu sous son premier titre, Mars 68, et qui constitue une fresque de la Pologne des années 60. Son héros est un jeune thésard provençal qui reçoit une bourse de l’état polonais pour étudier le théâtre d’avant-garde à l’Université de Varsovie, alors en pleine ébullition. Son arrestation lors d’une manifestation d’étudiants interdite le met aux prises avec l’omniprésente Ubek, la redoutable police politique, dont il devient, à la suite d’un répugnant chantage, un informateur - en réalité une sorte d’agent double, grâce à l’aide d’un diplomate français très bien renseigné. C’est la touche John le Carré du livre. Le roman se double aussi d’une éducation sentimentale avec ses illusions et ses déceptions, avivées par le contexte historique, celui d’une société totalitaire qui, après un bref printemps libertaire, en mars 68, retombe dans la glaciation communiste. Le rythme du récit, les dialogues, la description du bouillonnement intellectuel et artistique comme des techniques de la répression font de ce roman une réussite. La culture polonaise, avec ses raffinements parfois inattendus, s’y trouve exaltée avec une chaleur communicative et une discrète nostalgie.

Christopher Gérard

Alain Van Crugten, La Dictature des ignares, M.E.O. éditions, 272 pages, 21€

Il est question d'Alain Van Crugten dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

16 février 2023

L’ancien calendrier d’un amour

L’Ami arménien, le précédent roman d’Andreï Makine (1957), touchait juste par une nostalgie exempte de toute sensiblerie. Un autre roman, particulièrement réussi, L’Archipel d’une autre vie, mettait en scène la fuite éperdue d’un couple de proscrits, qui échappait à la tyrannie par le recours aux forêts. Avec L’ancien calendrier d’un amour, Makine opère une synthèse entre nostalgie et quête amoureuse.

Avec lui, nous traversons le terrible vingtième siècle russe en compagnie de Valdas Bataeff, fils d’un avocat libéral de la fin du tsarisme et d’une baronne balte. Poète, cadet de l’Armée impériale jeté dans la guerre civile et donc garde blanc de l’Armée Wrangel, il connaît les tueries révolutionnaires, l’exil à Constantinople puis à Paris, comme chauffeur de taxi, et enfin à Nice, comme bien des Russes blancs, dont il incarne, dans ce roman elliptique, la figure quasi archétypale.

Mais Valdas a un secret, double : celui d’amours rêvées d’une part, ou bien charnelles mais brisées net de l’autre. Soit l’exquise Kathleen, jeune fille de la grande bourgeoisie rencontrée dans le Yalta ensoleillé de l’été 1913, fiancée émigrée à Stockholm et perdue, qui fait songer à la Machenka de Nabokoff.

Quelques années plus tard, juste avant le grand exode des Blancs quittant la Crimée, Taïa, contrebandière de tabac, qui se sacrifie pour son jeune amant pourchassé par les Rouges. Toute sa vie durant, Valdas vivra dans le souvenir fidèle de cette fille du peuple.

Sa courte histoire d’amour, qui lui permet de survivre à soixante-dix ans d’exil, dure quelques jours, dans une parenthèse temporelle enchantée, quasi onirique et dépeinte avec maestria. Plus ou moins au même moment, la Russie change de calendrier, passant du calendrier julien de l’époque impériale au grégorien de la nouvelle patrie des travailleurs. En exil, Valdas connaîtra quelques femmes, elles aussi des archétypes d’émigrées russes. Ce roman étrange et beau est pour Makine l’occasion de décrire la condition d’étranger absolu, nulle part à sa place mais survivant toutefois dans une patrie intérieure grâce à un amour partagé à l’écart du temps. Sa capacité à faire entendre par quelques notes la musique d’une vie fait de Makine l’un des grands compositeurs d’aujourd’hui.

Christopher Gérard

Andreï Makine, L’ancien calendrier d’un amour, Grasset, 192 pages, 19.50€

Voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2021/01/22/avec-andrei-makine-6292606.html

Il est question d'Andreï Makine dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : makine, russie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

13 février 2023

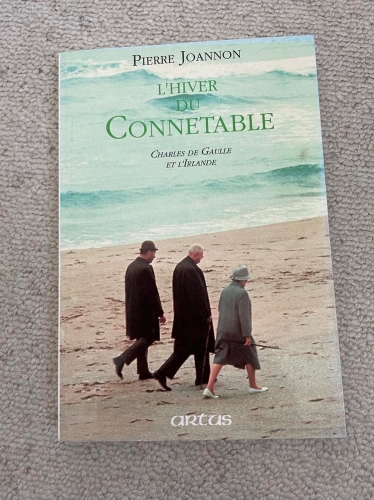

De Gaulle et l'Irlande

Il y a près de vingt-cinq ans, les éditions Artus, maison bretonne de haute tenue, me faisaient parvenir un curieux essai de l’écrivain franco-irlandais Pierre Joannon consacré au court exil irlandais du général de Gaulle après le référendum de 1969. Voici que ce livre splendide est réédité, prétexte à une relecture qui ne m’a en rien déçu. De Gaulle descendait par sa mère d’une antique lignée irlandaise, les Mac Cartan, qui, du XIIème au XVIIIème siècle batailla contre l’Anglais. Après une ultime défaite, le dernier Mac Cartan s’exila en France pour servir le Roy au sein de la glorieuse Brigade irlandaise. L’un de ses descendants servait d’ailleurs en juillet 1789, quand il proposa à Louis XVI de balayer la populace qui le conspuait, proposition déclinée par l’intéressé avec les conséquences que nous savons. Après sa dramatique démission, de Gaulle voulut se ressourcer au pays de ses ancêtres, vu comme une sorte de citadelle au large du monde moderne. Sa sympathie pour l’Irlande était ancienne ; il fut d’ailleurs le seul chef allié à ne pas critiquer, en 1945, le président De Valera pour sa politique de neutralité militaire (mais non politique, ce qui est souvent oublié). Ce dernier ne l’oublia pas. Les deux vieux proscrits, tour à tour rebelles et chefs d’état, se ressemblaient de façon hallucinante, comme des jumeaux. Une commune vision plus qu’hautaine de leur destin, une même passion pour la souveraineté nationale, une même foi les réunissaient. Pour paraphraser Malraux, tous deux appartenaient à l’histoire, et donc à la haine. De Gaulle passa quelques semaines en Irlande, dans le Connemara notamment, à ruminer sa défaite tout en relisant Chateaubriand et en rédigeant ses mémoires. Son accueil à Dublin par De Valera fut triomphal, et les Irlandais n’oublièrent jamais son toast « à l’Irlande toute entière », ce clair appel au peuple d’Irlande à s’affirmer et à rester lui-même – en gaélique, Sinn Fein. L’essai de Pierre Joannon est fluide comme un roman, passionné autant que rigoureux - un splendide exemple d’érudition sauvage.

Christopher Gérard

Pierre Joannon, L’Hiver du Connétable. Charles de Gaulle et l’Irlande, Ed. Regain de lecture, 110 pages, 18€.

Voir aussi ma précédente chronique :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2019/03/18/avec-pierre-joannon-6137000.html

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, politique | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17 janvier 2023

Avec Marc Obregon

« Encore un roman antimoderne ? » me suis-je demandé avec un léger soupir quand j’ai ouvert le paquet des éditions Nouvelle Marge que m’adressait le confrère Maximilien Friche. Je savais que son auteur, Marc Obregon, écrit (beaucoup) dans le très-catholique L’Incorrect comme dans le très-monarchiste Le Bien commun. Rien de mainstream donc, fort bien. J’ai vite compris qu’il est, comme son éditeur, un disciple de Maurice Dantec, dont j’ai naguère parlé sans tendresse excessive dans Quolibets. J’apprends aussi qu’il a étudié la sémiotique de l’image et qu’il a publié deux ou trois livres, dans la marge. Puis, j’ai lu une page de Mort au peuple, son roman… que j’ai terminé dans la nuit, crayon à la main, interloqué, agacé et séduit par cette prose violente, tantôt d’un poète, tantôt d’un activiste des profondeurs, pour citer le regretté Jean Parvulesco, qui aurait, je pense, aimé ce périple eschatologique. Entre Lovecraft et Abellio, Obregon nous dépeint la France de 2039, ou plutôt le mental d’un « terroriste » enfermé à vie dans une cellule de haute sécurité. Né dans les années 90, son héros farci de neuroleptiques (Dantec, encore) y moisit en raison de ses accointances avec un groupuscule mystico-guerrier dirigé par un couple de Persans shiites, les séduisants Ifiq et Zayneb, qui ont préparé un attentat au Palais de Tokyo. Ifiq a rencontré le jeune prolo gaulois dans une entreprise de nettoyage, où il vivote, et a rapidement décelé les failles de son poulain : « Regarde… regarde ta France, ce qu’elle est devenue. Voilà l’héritage de Mérovée, l’héritage de la Sainte à l’épée… des pourceaux qui ont le groin dans leurs téléphones, à faire défiler des images prédigérées… des néo-prolétaires zombifiés, qui ont troqué leur foi et leurs valeurs pour des écrans plats, pour des stérilets connectés… (…) Si la France pue, c’est parce qu’on y bâfre encore la charogne des Rois ».

Je laisse au lecteur le plaisir de découvrir en qui consiste l’opération en elle-même, machiavélique au suprême. L’essentiel est dans la description clinique d’un jeune conspirationniste du proche avenir, révulsé par le remplacement de toute expérience sensible du monde par le simulacre global. Gavé de sous-culture numérique, ce jeune orphelin entend lutter les armes à la main contre les nouvelles formes d’esclavage fondées sur l’organisation scientifique d’une diversion de tous les instants, l’omniprésente pornographie, les faux combats « sociétaux », sans oublier le triomphe d’une laideur sans rien d’accidentel : « Je n’avais pas souvenir d’une époque plus délétère en matière de mode, aussi vomitive de couleurs, , aussi pétrie de mauvaises manières. » Tour à tour sympathique et odieux, notre jeune croisé de l’Âge de fer fera l’expérience de la manipulation ultime.

Obregon ? À surveiller, Monsieur le Commissaire.

Christopher Gérard

Marc Obregon, Mort au peuple, Nouvelle Marge, 200 pages, 22€

Il est question de Marc Obregon dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : nouvelle marge | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |