19 juillet 2020

Avec Thomas Clavel

Salubre et courageux premier roman que nous offre le jeune Thomas Clavel, qui enseigne le français en zone prioritaire. Le sujet d’Un traître mot, qui se révèle davantage conte philosophique que roman stricto sensu ? L’avènement d’une France où les crimes de langue seraient punis avec une toute autre sévérité que les crimes de sang, et ce à la suite de la providentielle promulgation, par un Parti présidentiel au faîte de sa puissance, d’une loi d’exception dite AVE, pour Application du Vivre Ensemble. L’imposture victimaire, la déconstruction gratuite et obligatoire, la traque des phobies les plus absurdes deviennent ainsi la règle, sans faire de bruit et dans ce qui ressemble à un lâche acquièscement de tout le corps social.

Le héros de ce conte cruel, Maxence, jeune normalien pur sucre, spécialiste de Blanchot et enseignant à Paris III - le parfait bobo à trotinette dans sa bulle hyperprotégée - fait l’expérience du basculement en cours à la suite d’un dérapage verbal au téléphone. Trois mots de travers sur les Roms enregistrés avec zèle par sa correspondante, un article consacré à l’œuvre littéraire de Renaud Camus, la plainte d’une étudiante « issue de la Diversité » pour une note d’examen jugée oppressive et voilà notre blanc-bec mis en examen, traîné au tribunal, sommé de justifier ses écrits, et pour finir condamné à une peine de prison ferme. Les magistrats n’ont-ils pas été exhortés à sévir avec rigueur contre les crimes de parole, devenus plus impardonnables que les crimes de sang ? Les prisons ne se vident-elles pas de leurs délinquants coutumiers pour se remplir de pénitents, soumis à une rééducation lexicale ? Maxime fera donc l’expérience de la taule (confortable, nous sommes bien dans un conte), où il révélera des qualités de meneur en créant un mouvement de résistance poétique qui, par l’apprentissage clandestin de l’impiété verbale, désintoxiquera les prisonniers du poison de l’idéologie. Maxence apprendra à ses camarades à feindre la contrition linguistique et, surtout, à se réapproprier leur héritage poétique.

Un conte, vous disais-je, contre le fanatisme et l’obscurantisme, ici progressistes. Une charge contre les nouveaux Tartuffe, rendue plus puissante encore par la structure double du récit, où vient s’enchâsser une description des prodromes de la guerre civile dans un Beyrouth encore paradisiaque.

Du beau travail d’écrivain, empli d’humour, au service de la vérité et de la probité.

Christopher Gérard

Thomas Clavel, Un traître mot, La Nouvelle Librairie, 226 pages, 14,90€

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Lectures, Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

06 juillet 2020

Les Fidèles

Juriste de formation, auteur d’essais pointus sur le droit constitutionnel et la Vème République mais aussi d’une passionnante Histoire du snobisme et d’un Dictionnaire nostalgique de la politesse, Frédéric Rouvillois a fait ses premières armes dans l’underground monarchiste, en collaborant aux revues non-conformistes Réaction et Les Épées.

Voilà qui explique le ton et l’esprit de son roman, Les Fidèles, où il évoque au moyen de quelques tableaux la fin - ou le renouveau, ce roman est d’une splendide ambiguïté - d’une antique lignée féodale, celle des seigneurs de Saint-Fiacre. En imaginant cette famille et leur vétuste demeure, a-t-il voulu faire une allusion au château du même nom, dont le père du commissaire Maigret fut le régisseur ? Peu importe. L’essentiel est dans cette description d’une famille qui se réunit à l’invitation du patriarche pour se déchirer, pour mourir une fois pour toutes… ou pour renaître, par la grâce des petits-fils, souvent plus fidèles à la tradition que leurs parents.

La décadence des aristocraties constitue un lieu commun littéraire : songeons à Au plaisir de Dieu, de Jean d’Ormesson, cité non sans ironie dans le roman. Les Aristocrates, de Michel de Saint-Pierre, ou, moins connu, L’Hallali, de Camille Lemonnier, voire La Grande meute, de Paul Vialar ont illustré chacun à leur manière ce pan de l’histoire sociale et culturelle. L’originalité de Frédéric Rouvillois réside dans sa fidélité sans illusion à une vision idéale de la noblesse et de la famille, vue davantage comme une forteresse immatérielle à protéger que comme l’alliance temporaire d’une poignée d’individus déboussolés. Frugalité ou avidité ? Félonie ou fidélité ? Tel est le dilemme.

Caumont de Saint-Fiacre, l’ancien officier des djebels, incarne ce patriarche trahi par ses enfants, affolés à l’idée de devoir assumer à leur tour le fardeau que constitue le château, ses archives et son arsenal secret, qui date des complots contre la Gueuse et de la Résistance - fardeau matériel d’une part, le plus visible, (les ardoises, les châssis, etc.) mais surtout immatériel, le plus lourd, celui qui les forcerait à renoncer au plongeon dans le monde enchanté de Dubaï ou de Singapour.

Avec brio, Frédéric Rouvillois subvertit le cliché pour nous livrer un roman légitimiste, dense et tout en lucidité.

Christopher Gérard

Frédéric Rouvillois, Les Fidèles, Pierre-Guillaume de Roux, 202 pages, 18€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : pierre-guillaume de roux, littérature, roman | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

26 juin 2020

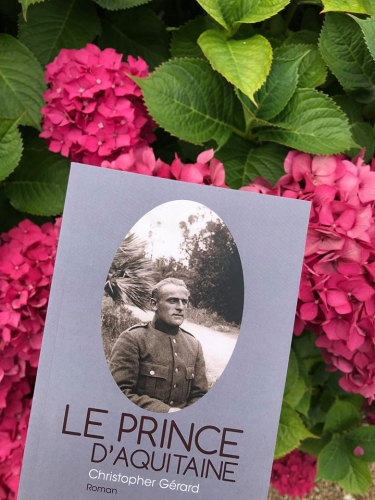

A propos du Prince d’Aquitaine

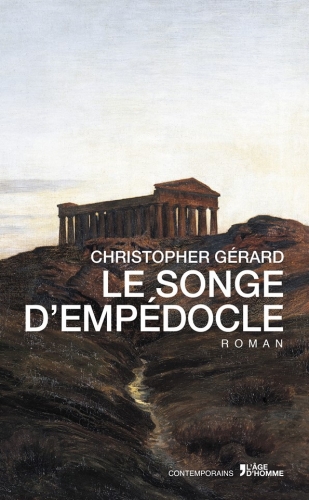

Comment situer Le Prince d’Aquitaine par rapport à vos précédents romans ? Est-ce, comme Le Songe d’Empédocle, un roman initiatique,?

Les seuls romans qui importent vraiment à mes yeux sont initiatiques, de L’Âne d’or d’Apulée au Jeu des perles de verre d’Hermann Hesse. Le lecteur y suit les traces d’un héros métamorphosé par son itinéraire, et qui acquiert, souvent dans la douleur, une autre dimension en accédant à un état supérieur de conscience. N’est-ce pas d’ailleurs le propre de toute existence réussie : progresser dans la connaissance de soi, dépasser par le haut automatismes et illusions, édifier sa cathédrale intérieure ? Comme, à mes yeux, la littérature n’est jamais un jeu, mais la vie même (je paraphrase ici Julien Green) ainsi qu’un souverain plaisir, il s’agit pour l’artiste que je suis de tenter, tant que faire se peut, d’illustrer, de traduire, de mettre en musique ce cheminement.

Le Songe d’Empédocle narrait la quête, dans un cadre explicitement initiatique - la Phratrie des Hellènes, société secrète remontant à l’Antiquité - d’un jeune homme parti à la recherche de lui-même par le biais d’un long voyage à Rome, en Grèce, en Forêt de Brocéliande et, pour finir à Bénarès, sur les rives du Gange. Le lecteur attentif se souviendra que les dernières scènes du roman, sur cette plage désolée de la Mer du Nord, nous montrent le jeune héros qui sait enfin qui il est.

http://archaion.hautetfort.com/archive/2019/10/27/de-somn...

Avec Le Prince d’Aquitaine, le périple se révèle radicalement différent. Mon narrateur, né dans une famille éclatée, dévastée par le nihilisme, suffoque et risque de perdre le combat qu’il mène, d’abord de manière inconsciente, contre des forces infernales incarnées entre autres par l’alcool. Tout le récit narre comment ce fils abandonné par un père alcoolique, et donc possédé, triomphe, malgré les blessures, et évite d’être stérilisé et de rejoindre le vaste troupeau des âmes mortes.

Ce roman illustre le combat mené par un jeune preux contre des destins contraires - j’insiste sur le caractère symbolique, et donc universel, du récit, qui ne se réduit pas à une banale autobiographie, ce qu’il n’est pas, tant les récits mélodramatiques (« mon infinie souffrance ») ou nostalgiques (« mon paradis perdu ») m’accablent d’ennui.

Si Le Songe d’Empédocle est un roman initiatique, Le Prince d’Aquitaine peut être qualifié de roman archétypal, doublé d’une description quasi clinique d’un phénomène de résilience - comment d’anciennes cicatrices trans-générationnelles se referment. Le roman débute à l’automne 1914, par l’explosion d’un obus allemand sous les remparts d’Anvers, qui brise la colonne vertébrale d’un jeune aspirant ; il se termine un siècle plus tard par la libération - réelle ou supposée - du petit-fils du Mutilé.

C’est aussi le dialogue d’un fils avec l’ombre de son père - le fils si peu digne du héros de 14 - qui trace un portrait parfois cruel du monde « d’avant » – celui des années 50 à 80. L’essentiel réside dans la colère froide du narrateur, dans la tension tragique vécue par une jeune âme.

Considérez-vous que Gérard de Nerval est le plus grand poète du XIXème siècle ? Pourquoi cette référence à Nerval ?

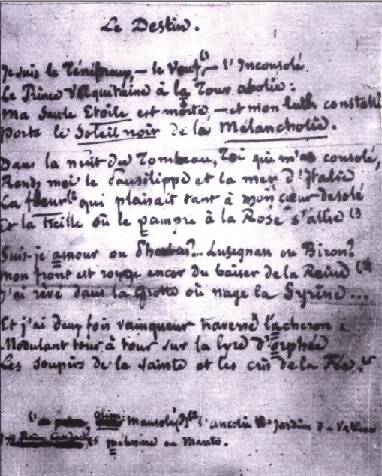

Le titre du roman évoque de manière explicite, par le biais d’une citation des Chimères, l’un des plus mystérieux poèmes de Nerval, et l’un des plus sublimes sonnets de notre littérature – El Desdichado : « Je suis le Ténébreux, - le Veuf, - l’Inconsolé, Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie ; ».

Le sonnet tout entier baigne dans une atmosphère mystique et hermétique qui me fascine. Nerval est en effet pour moi l’un des plus grands poètes français du XIXème siècle, en tout cas l’un des plus mystérieux, car, à sa lecture, le lecteur pressent je ne sais quelle inspiration supra-humaine. Baudelaire a un immense talent, du génie même ; Nerval, lui, est un inspiré. Comme Hölderlin, un autre de mes éveilleurs. Toutefois, n’oublions pas que Drieu, Stendhal et Léautaud sont aussi convoqués dans ce roman. Tout écrivain étant un lecteur, un roman ne propose-t-il pas une sorte de stratigraphie du paysage mental de son auteur ?

Notre société serait-elle constituée entre autres de fils qui devraient se décider à parler à leurs pères ?

La question me paraît par trop générale, un tantinet théorique. Or, je ne suis pas sociologue, comme le cher Michel Maffesoli, mais, hic et nunc, romancier. Je l’ai dit plus haut, le roman illustre ces blessures qui transcendent (et empoisonnent) plusieurs générations, puisqu’un obus tourné dans l’Allemagne du Kaiser, tiré sur les remparts d’Anvers à l’automne 1914, non content de foudroyer un jeune guerrier et de massacrer sa section, causera bien des malheurs un siècle durant.

Le phénomène est connu - pensons aux descendants de rescapés des génocides qui, parfois, présentent encore des plaies à vif. Il n’a été que peu traité en littérature, contrairement au thème, important, de l’incommunicabilité que vous évoquez dans votre question.

Je signale, pour être tout à fait honnête, que dans Morphine Monojet, magnifique roman d'un auteur que je vous recommande, Thierry Marignac, il était question, et dans les premières pages, du poids des génocides du siècle vingtième sur la psyché des descendants juifs et arméniens les poussant vers la toxicomanie - ou comment la malédiction peut se transmettre par les voies de la filiation. Ou de la non-filiation, pour citer mon ami Marignac.

Sur Morphine monojet

http://archaion.hautetfort.com/archive/2016/01/18/morphin...

Christopher Gérard

Entretien prévu pour Le Salon littéraire, annulé.

Février MMXX

Sur mon roman, voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2019/01/05/entreti...

et

http://archaion.hautetfort.com/archive/2018/06/16/le-prin...

Découvrez et approuvez la page FB du roman :

https://www.facebook.com/search/top/?q=le%20prince%20d%27...

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

13 juin 2020

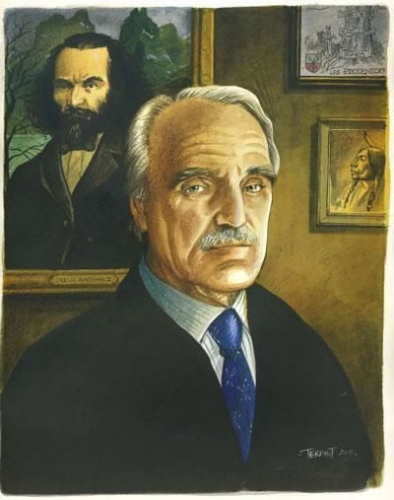

Exit Jean Raspail

Nous étions nombreux à faire semblant de le croire immortel, un peu comme Ernst Jünger. Las ! Jean Raspail vient de « rendre son âme à Dieu », pour user d’une expression qu’il aurait aimée.

De la débâcle de 1940 à la crise sanitaire de 2020, quel parcours, du Paris d’avant-guerre à la Patagonie, du Japon à la Sérénissime !

Explorateur à l’ancienne, amoureux des peuples menacés, écrivain, défenseur du Trône et de l’Autel, ce parfait gentilhomme aura vécu dans un état de liberté que de moins en moins de nos contemporains peuvent imaginer – un homme de l’ancien temps.

Jeune auteur, j’ai pu apprécier sa gentillesse et son attention pour ses cadets – bien des lettres fraternelles en témoignent.

Lors de quelques trop rares rencontres, j’ai pu apprécier cet homme en apparence distant, profondément humain, sans fausse note.

Un seigneur nous quitte, saluons-le.

Sit tibi terra levis !

Vu par le cher Jacques Terpant

*

**

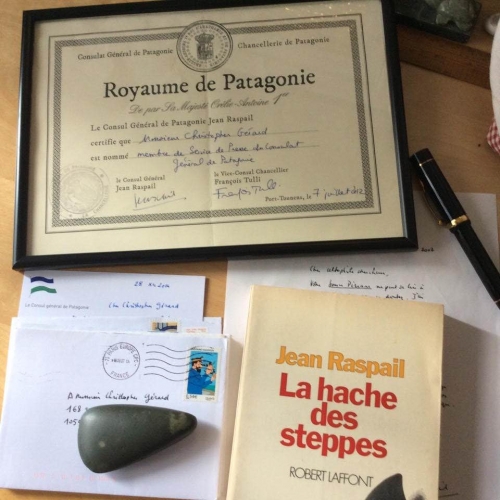

Rencontre

Rue Gounod, printemps MMXI

Un appartement austère du XVIIème arrondissement, qui pourrait être celui d’un officier de marine. Ordre et silence. Le maître de maison, droit comme un i, m’ouvre la porte. Impression de jeunesse d’âme, de souplesse physique. L’oeil pétillant. J’avais croisé Jean Raspail à plusieurs reprises et, sans doute à cause de sa haute taille de connétable wisigothique ou d’un reste de timidité, l’avait trouvé, comment dire, un peu … hautain. De loin. D’homme à homme, charmant ! Le terme est mal choisi : d’une courtoisie seigneuriale et, me semble-t-il, presque paternel à mon égard. Mais bon, ne suis-je pas, comme mes très-chers Vladimir Volkoff et Michel Déon, sujet patagon, naturalisé dans les règles, bientôt (en juillet MMXII) « membre du service de presse du Consulat général » ? Et l’un de ses confrères des marches septentrionales ? Après tout, j’ai montré patte blanche !

Le bureau du maître, avec sa vue sur des toits silencieux. Sa casquette de capitaine de frégate (« je suis écrivain de marine », précise-t-il non sans coquetterie), le fume-cigarette, des livres (dont nous reparlerons), des cartes (nous sommes chez un explorateur), le règlement d’une réserve de Peaux-Rouges. Et, last but not least, le flacon de whisky, un pur malt jeune, non tourbé. Deux glaçons, merci. Je taste et j’écoute, aux anges.

« Je suis aussi coupable d’avoir corrigé ce devoir que vous de l’avoir écrit » lui lança son professeur de sixième. Il s’appelait Marcel Jouhandeau, et le petit ( ?) Raspail rongeait son frein sur les bancs de Saint-Jean de Passy, comme Roger Nimier. « Fait-on encore des rédactions aujourd’hui » s’inquiète l’ancien premier prix de français ? « Je suis de 25, j’ai eu une enfance d’avant-guerre », précise-t-il (inutilement). Après ces débuts que lui envierait tout impétrant en littérature, pas d’études supérieures (le discret dédain de Raspail pour les parchemins ne semble pas feint), mais une étonnante liberté, de vastes lectures très tôt (« j’ai beaucoup lu à partir de treize ou quatorze ans, quand on fixe ») dans la bibliothèque paternelle (« j’y piochais sans surveillance. Rien de licencieux, sinon L’Amant de Lady Chaterley, dont ma mère avait collé les pages un peu scabreuses – ce qui m’amusait beaucoup »), et l’ouverture d’esprit de ce père, haut fonctionnaire, qui, durant l’exode de 1940, laisse son fils partir seul à vélo sur les routes (« plus de place dans la voiture de fonction »). Cette pérégrination à deux roues joue un grand rôle dans la formation d’une sensibilité : à quinze ans, Jean Raspail observe, sans personne pour lui dicter que penser, à l’effondrement sans gloire de la IIIème République (« il y a eu de belles pages, mais occultées », me répond-il quand je lui rappelle que la campagne de France fit cent mille tués en moins d’un mois : plus qu’à Verdun, proportionnellement). Gardons à l’esprit ce voyage d’un adolescent pédalant non sans allégresse – liberté, liberté! - à travers un monde – celui des adultes - qui se disloque. Des images, des impressions, se retrouvent dans Le Camp des saints.

Une autre expérience déterminante : le scoutisme, clandestin sous l’Occupation, puis à uniforme découvert. Et la lecture des Signe de piste : Le Prince Eric, « grand roman pour la jeunesse ». Dahlens et Foncine, à qui Jean Raspail rend hommage en passant. C’est d’ailleurs en compagnie de camarades de ce réseau scout qu’il part pour l’Amérique à la fin des années 40. Au préalable, un premier roman, écrit grâce aux libéralités de son père, refusé partout « car il n’était pas bon ». Et, rapidement, les expéditions, le journalisme (« le Congo, en 60 », précise-t-il en tirant sur sa cigarette) comme reporter, notamment au Figaro. A l’écouter, je comprends que, chez Jean Raspail, la liberté n’est pas qu’un mot, mais un mode de vie, depuis toujours (« qu’est-ce qu’il y a derrière : telle est la question que je me pose devant l’horizon »). Le Pérou. Le Japon, pour lequel il éprouve une admiration certaine « malgré d’importants défauts », pendant un an, où il comprend que ce n’est pas en si peu de temps que lui, « pauvre petit couillon » (je cite), comprendra une civilisation aussi complexe. Que faire ? Mais un roman, pardi ! Jean Raspail, romancier tardif… mais écrivain précoce.

Ses lectures ? « Pas de maître, pas de guide. Pas de grande influence unique, mais des tas de rameaux », tranche-t-il. Puis, quand je lui suggère Montherlant : « il a compté, mais moins qu’Anouilh ». Anouilh, dont il dit dans Hurrah Zara ! : « nous nous serions fait tuer pour lui ». « C’est tout à fait vrai », confirme Raspail. Giono ? « Le Giono deuxième manière ». Morand ? « De petites merveilles ». Nous communions au souvenir de la sublime Milady. Deuxième verre de whisky ; énième cigarette, fichée dans son embout. Et les Anglo-Saxons ? Shakespeare ! Melville ! Et Jünger ? Imperceptible recul, à mon vif étonnement. « Plutôt Ernst von Salomon. J’ai dû lire les Réprouvés quinze fois ». Von Salomon, ancêtre des Pikkendorff ? Larbaud aussi, et Thomas Mann, et des Hongrois au nom imprononçable. Jean Raspail se déploie et me guide dans sa bibliothèque (« j’en avais beaucoup plus »). Mince ! On se croirait chez moi… Ah Mohrt ! La Prison maritime ! Et Fajardie (« un anar, mais de la famille »). Perret, bien entendu, lui à qui un clin d’œil est adressé dans Le Camp des saints.

Parlons-en, de ce livre. L’écrivain me confirme un étonnant aveu : «à la fin du roman, je n’avais pas la même gueule qu’en ayant commencé ». Il précise que, l’introspection n’étant pas son fort, il ne pense pas ses romans et ne cache pas sa surprise quand un lecteur lui fait un cours sur telle ou telle page. Il refuse de « parler faux » et préfère dire qu’il ne pense pas. Point à la ligne. Pour ce livre qui nous occupe, le souvenir de la débâcle, vue d’une bicyclette, et celui de mai 68 (« un torrent d’inepties ») ont joué leur rôle, car le vrai thème, que n’ont peut-être pas perçu ceux qui le taxent d’extrémiste, voire de raciste, c’est bien sûr la décadence. Cette dégringolade sans fin, que Raspail date de 14-18 au moins : « l’esprit se pourrit et le cœur se dévoie ». Ce mot – décadence – prononcé, qu’ajouter ? Nous vidons notre verre en tenant divers propos, disons étrangers à l’étouffant mainstream. Même la mort (et non le martyre) des moines de Tibérine, qui l’a ému aux larmes, suscite des réflexions lucides sur notre affaissement. La source ? J’ai bien mon idée, qu’il n’est nul besoin de lui souffler. Il me suffit de citer le cardinal Daniélou : « L’Evangile, hors de l’Eglise, est un poison » et de lui rappeler, non sans un soupçon de malice, qu’un des personnages du roman se définit de la sorte : « Je ne suis pas chrétien, je suis catholique. Je tiens à cette nuance essentielle ». L’auteur aussi, résolument.

Il est temps de prendre congé et, avant de partir, je le remercie d’avoir fait d’un consul belge le premier rebelle du roman, le premier à résister au gigantesque ouragan. Jean Raspail me raccompagne jusque dans la rue, avec une gentillesse sans rien de mièvre. Portez-vous bien, capitaine !

Voir, sur Jean Raspail :

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : littérature, jean raspail, patagonie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07 juin 2020

Jean-François Gautier, penseur du divers

Jean-François Gautier collabora, il y a près d’un quart de siècle, à ma revue Antaios, au moment de la publication simultanée de deux essais remarqués L’Univers existe-t-il ? et Claude Debussy. La musique et le mouvant, tous deux chez Actes Sud. D’emblée, le personnage suscita chez moi une sorte de fascination : docteur en philosophie, assistant à l’Université de Libreville, et donc promis à une carrière sans histoire de mandarin, ce disciple de Julien Freund et de Lucien Jerphagnon, deux grands maîtres de la pensée non conformiste, rompit les amarres pour se lancer dans des recherches personnelles, devenant même rebouteux après de brillantes études d’étiopathie sous la houlette de Christian Trédaniel – encore un personnage haut en couleurs !

Son essai, Le Sens de l’histoire (Ellipses), est un modèle de lucidité et de courage intellectuel.

Il signe un court et dense essai, vraiment bienvenu, A propos des Dieux, publié avec un goût parfait par l’Institut Iliade, où il défend avec intelligence la pensée polythéiste, dont l’un des leitmotive pourrait bien être « Pourquoi pas ? » Pourquoi pas des correspondances entre Hermès et Hestia, entre Apollon et Dionysos ? Pourquoi ne pas faire le pari de la malléabilité, de l’assimilation et de l’identification ? Pourquoi ne pas comprendre le divin comme fluide, en perpétuel mouvement ?

Impensable posture pour le monothéiste qui, sans toujours y croire, prétend détenir une vérité intangible, gravée sur des tablettes, aussi fermée aux apports extérieurs que muette sur ses sources. Plus faible sa croyance intime, plus tenace son obsession de convertir autrui – une monomanie.

Plurivoque en revanche, le langage polythéiste traduit et interprète sans cesse ; monotone, le monothéiste se bloque pour se déchirer en controverses absurdes – les hérésies. A la disponibilité païenne, à la capacité de penser le monde de manière plurielle répond la crispation abrahamique, source de divisions et de conflits : ariens contre trinitaires, papistes contre parpaillots, shiites contre sunnites – ad maximam nauseam.

Toutefois, on aurait tort, et Jean-François Gautier l’illustre bien, de minimiser l’un des fondements des polytéismes, à savoir le principe hiérarchique : les panthéons ne sont jamais des ensembles désordonnés ni des accumulations de divinités interchangeables, mais bien des hiérarchies célestes de puissances (Dieux, saints, anges, esprits,…) à la fois autonomes et complémentaires, regroupées en armatures souples et organiques, stratifiées. Tout polythéisme se fonde sur une hiérarchie des figures divines, souvent exprimées par le biais du schème de la parenté – les généalogies divines. Ces configurations hiérarchiques sont illustrées par le mythe, le rite et l’image, tous trois liés à une cité, qui traduit de la sorte son identité profonde. Rien de moins « dépassé », rien de moins « exotique » que ces principes éternels qui furent nôtres des siècles durant. Les paganismes d’Europe ont disparu en tant que religions organisées, mais les Dieux, immortels par définition, demeurent présents, en veille, prêts à servir. Tout cela, Jean-François Gautier le dit avec autant de talent que d’érudition dans cette défense du divers comme norme et comme identité.

Très juste, cette articulation qu’il propose entre Dasein (être-là) et ce qu’il appelle Mitsein (être-avec) : les deux vont bien de pair. Très juste, l’idée que le paganisme en Europe ignore le Livre à prétentions universelles qui dicterait une vérité unique valable en tous temps et en tous lieux au détriment de vérités partielles, locales et plurielles. Nulle illusion de salut, nulle espérance au sens chrétien, mais l’énigme du monde, un monde éternel sans fin ni début, l’honnête reconnaissance de l’inconnaissable et le refus des rassurantes certitudes.

Gautier ne le cite pas, mais je pense qu’il doit beaucoup à Clément Rosset, lui aussi lecteur attentif des Tragiques. Il ne cite pas non plus Jean-François Mattéi, dont la (re)lecture le rendrait un tantinet moins sévère à l’égard de Platon – vaste débat.

Un essai dynamique au sens propre, une belle leçon de polythéisme dans la lignée d’Héraclite, entre équilibre et affrontement.

Christopher Gérard

Jean-François Gautier, A propos des Dieux, Nouvelle Librairie, 64 pages, 7 €

* Une broutille à corriger, page 44, aristos est bien le superlatif d’agathos, et non son comparatif ; il signifie donc « le meilleur ».

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : iliade, philosophie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |