05 novembre 2020

Clubland

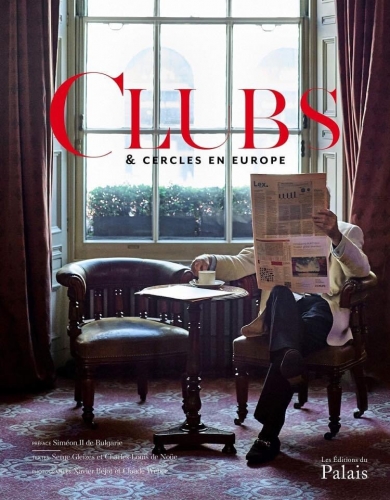

Le regretté George Steiner disait naguère que dresser la carte des cafés, de Prague à Trieste, permettait de comprendre l’esprit de la Vieille Europe. Il en va de même avec la carte des cercles traditionnels, si l’on en croit Siméon de Bulgarie, qui préface le bel album du vicomte de Noüe consacré aux clubs d’Europe. Les cercles sont en effet, pour chaque ville, le « miroir de ses talents » ; ils illustrent et maintiennent l’âme du Vieux Continent, jusqu’au-delà des mers, de Santiago de Chili à Hong Kong. Après une relative éclipse, ils renaissent et attirent des membres plus jeunes, désireux de placer leurs pas dans ceux de leurs aïeux, réels ou imaginés – car le cercle, lieu de pouvoir comme de plaisir, peut aussi se révéler refuge pour la rêverie. Le mot d’ordre de tout cercle qui se respecte est bien entendu l’indiscutable « we are as we are ». Ses interdits tacites, de Constantinople à Saint-Pétersbourg : dégoiser dans son smartfaune, parler d’affaires avec ostentation, ronfler au salon de lecture après le déjeuner, inviter un raseur. En un mot comme en cent, il convient d’incarner la figure du gentleman qui retrouve ses pairs pour deviser en toute liberté, affranchi des pesanteurs du dehors.

Dans la somptueuse bibliothèque du Travellers Club de Londres

Charles-Louis de Noüe a voulu faire un choix, par essence cornélien, et présenter vingt-et-un cercles européens parmi les plus exclusifs. Pour chacun d’eux, leur histoire, de grandes figures et les caractéristiques du cercle sont synthétisées, le tout illustré de clichés originaux qui sont autant de coups d’œil furtifs lancés dans ces lieux qui jouent avec brio sur le principe de fermeture tout en étant capables, pour les meilleurs, de s’ouvrir au monde extérieur. Le lecteur est donc convié au Jockey et au Travellers de Paris, au Cercle de l’Union de Naples, à Helsinki et à Vienne. Très belles pages sur les cercles de Lisbonne et de Madrid.

Tout choix est subjectif, certes, et donc défendable… mais je m’interroge sur l’absence de plusieurs cercles londoniens (seulement deux sur vingt-et-un seulement, alors que the London Clubland est, non pas La Mecque, mais bien la Roma Aeterna des clubs), comme sur celle du sublime Nuovo Circolo degli Scacchi de Rome en son merveilleux palais du Corso. Ne boudons néanmoins pas notre plaisir, car après tout nous disposons déjà du magnifique livre d’Anthony Lejeune, The Gentlemen’s Clubs of London.

Deux cercles belges ont été retenus : le très-hermétique Cercle Royal du Parc (réservé aux membres de la noblesse, de père en fils) et, le plus vénérable et en fait le plus prestigieux, le Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire, dont les origines remontent à 1847 et qui accueillit en ses salons néo-classiques Cortot et Mallarmé, Churchill et les Habsbourg, tant d’autres. Cercle universitaire, clairement méritocratique, le Gaulois rassemble l’élite active du royaume, toutes disciplines rassemblées ; il accueille aussi les diplomates en poste à Bruxelles et nombre de membres étrangers. Déplorons pour finir quelques menues broutilles & coquilles (le roi Baudouin, « père de l’actuel souverain » !) et souhaitons grand succès à ce beau livre bientôt classique.

Christopher Gérard

Gleizes et Charles-Louis de Noüe, Clubs & cercles en Europe, Editions du Palais, 45€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 septembre 2020

Considérations sur l'art du roman à partir de MAUGIS de Christopher Gérard

« En tant qu’écrivain professionnel, disait Norman Mailer au procès de Boston visant William Burroughs, Boston 1966, je n’aime pas dire du bien d’un autre écrivain professionnel ». Puis il défendit avec ardeur son confrère accusé d’obscénité, en parlant notamment « d’un sens inégalé de la destruction de l’âme », et de « la vision d’un monde complètement séparée de l’éternité ».

La compétitivité est un problème que je n’ai pas, au grand dam de certains confrères qui me jugent fou à lier. Quand j’aime ce qu’écrivent les autres, je ne m’en cache pas. Une part d’orgueil : je ne pense pas qu’aucun d’entre eux pourrait occuper la place très singulière, si marginale soit-elle, que je me suis faite au soleil glaçant de l’édition. De plus, assez critique de la misère contemporaine, les diverses sous-littératures, celle de la banderole, celle des complexes, celle du nombrilisme grand-bourgeois ou victimaire, ne m’inspirent que du dégoût. Autant que les pitoyables personnages ostentatoires qui les animent et défrayent la chronique, compensant ainsi l’indigence de leur style par leur redondance sous les feux de la rampe. Je suis favorable à leur déportation dans le show-biz où ces esbrouffeurs seraient mieux à leur place. Tels que, ils ont l’arrière-train entre deux chaises bancales, mauvais acteurs, mauvais auteurs, que nous importent leurs turpitudes diverses.

Pour terminer cette longue introduction, j’ajouterai que la traduction joue un rôle non négligeable dans ce manque de compétitivité. En effet, j’ai eu parfois la chance de sélectionner les romanciers et poètes que je traduisais, voire de participer directement à l’édition de leurs œuvres. Il faut pour cela savoir reconnaître et aimer sans réserve la spécificité d’un auteur et d’un style ; en d’autres termes, s’oublier. C’est ainsi que je m’enorgueillis d’avoir introduit en France quelques auteurs américains et quelques auteurs russes. En ce qui concerne le russe, d’avoir popularisé à ma modeste manière, l’œuvre de certains poètes. Ce qui est presque équivalent, à mon sens, au plaisir d’écrire ses propres romans. Par conséquent, je n’aurai ici aucune jalousie professionnelle à dire tout le bien que je pense de Christopher Gérard à l’occasion de la réédition de son chef d’œuvre Maugis, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux.

Thierry Marignac et CG, à une soirée littéraire de Livr'Arbitres (Paris).

En tant qu’amoureux de l’art du roman, si injustement décrié à une époque où la fiction consiste à sortir son linge sale ou à balbutier ses « convictions », je suis particulièrement attentif à la question de la structure et à celle de l’équilibre, toutes deux parties du style. Maugis m’avait impressionné dans sa première édition par l’originalité de sa structure dont découlait un équilibre qui tenait le lecteur en haleine par la variété de ses thèmes, sans jamais le lasser par une note trop forcée. En faisant de son héros le membre initié d’une société secrète remontant à l’Antiquité grecque et plus loin, Christopher Gérard avait trouvé le moyen, quel roublard, de renouveler radicalement une histoire traitant entre autres du sujet rebattu de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci, où le personnage principal traversait toutes les dantesques péripéties de la guerre, de l’occupation et ses innombrables ambiguïtés, était brusquement non reléguée mais considérée, à l’échelle d’une histoire plurimillénaire, comme « une anecdote particulièrement atroce » pour paraphraser Mac Orlan. Et ceci au gré de l’initiation du personnage principal qui vit en permanence sur les plans de l’immémorial et de l’Histoire en marche. Moi qui me croyais le maître de la structure inattendue et de l’équilibre funambule.

Et dans ce grand drame à deux ressorts, la mise en scène du mythe n’avançait jamais au détriment de l’émotion. Au contraire, elle en livrait un second registre, plus profond.

Lorsque nous faisions connaissance avec le héros de cette épopée faisant ses humanités dans le charme désuet d’une université britannique chère à ce fin connaisseur d’Oxford et cet anglomane invétéré qu’est Christopher, c’est pour en goûter tous les raffinements, les plaisirs sensuels du high tea de cinq heures et des riches étoffes, des grands textes tragiques, sans oublier les effrois à venir de la tourmente qui s’annonce fin des années 1930. Notre héros y rencontre certains personnages à double sens qui deviendront emblématiques du roman : un pied dans la Tradition gréco-égyptienne, un pied dans le réel de la violence qui menace.

De même, lorsqu’au bout d’une guerre absurde menée par des lâches et des incapables, notre héros voit littéralement rouge et se lance avec sa section dans un massacre éperdu de soldats allemands dans les Ardennes, un passage éblouissant d’ivresse de la vengeance, si la cause est juste, le lecteur est entraîné par le vertige de ce mauvais côté de la Force, la férocité sans cause des vaincus. Notre héros en sort ébranlé par son accès de cruauté dérisoire au regard des événements.

Au gré de cette vie de chausse-trappes que fut l’Occupation, si complaisamment décrite aujourd’hui par ceux qui ne l’ont pas vécue, dans un Bruxelles traître et impitoyable, notre héros finit dans la gueule du loup, après un passage dans la Résistance, pour sauver une belle femme dont il est épris. Le marché lui est proposé par un Allemand, lui aussi Initié, mais du côté diabolique… Notre héros vacille.

Au fil de ses rencontres régulières avec les Initiés de cette société secrète antédiluvienne ne visant ni le bien ni le mal mais la sagesse, qui suivent sa progression, au fil de son propre approfondissement de la Connaissance, notre héros prend conscience au travers de multiples incidents, que le mal n’est pas dans telle ou telle volonté de puissance, mais dans le vertige de la démesure, si semblable à l’ivresse de sang qui l’a envahi dans les Ardennes.

Ce vertige est partagé non seulement par l’Ordre Noir des nazis, mais par l’Ordre Rouge des communistes, par l’Empire Britannique déclinant, et l’Empire marchand-cybernétique en puissance mis en branle par la machine de guerre américaine. Ce roman « rétro » est une vision absolument prophétique de la société contemporaine.

Ce sens de la dualité maudite qui tisse nos existences est une constante de Maugis, dans le balancement permanent entre le plan mythique, austère, hiératique, mais parfois ironique voire plaisantin, et l’émotivité brute des péripéties quotidiennes d’un temps de troubles majeurs, dans l’ambiguïté des personnages et des situations.

Deux amis, rue des Minimes

Pouvait-on faire mieux que Maugis I ? Oui, Maugis II ! La cure de sobriété radicale que Christopher a imposé à son bouquin composé dans la chaleur du premier élan est un succès : en épurant les grandes étapes de l’Initiation où son érudition l’entraîne parfois trop loin, en asséchant l’émotion de la guerre — les traits saillants de son petit bijou sont d’autant plus accusés. Il est temps de le redécouvrir et d’en prendre la mesure.

Avec des moyens radicalement opposés à ceux du grand Burroughs, ce que Mailer appelait « cet humour froid et sec comme l’impôt sur le revenu, la fierté de ne pas avoir perdu son amertume », alors que l’humour de Christopher est par essence fantaisiste et sensuel, il atteint les mêmes cibles : « Le sens de la destruction de l’âme », « La vision d’une humanité complètement séparée de l’éternité ».

Thierry Marignac

Juillet 2020

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : pierre-guillaume de roux, thierry marignac, littérature, roman | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 septembre 2020

Avec Bruno Lafourcade

Au seuil de l’Apocalypse

« Quant à moi, j’attends les Cosaques et le Saint-Esprit. Tout le reste n’est qu’ordure ! » prophétisait Léon Bloy vers 1915, en pleine tuerie mondiale. Avec son dernier recueil, dont le titre s’inspire du grand imprécateur, Bruno Lafourcade a voulu présenter, par le biais d’une centaine de chroniques qui sont autant d’anathèmes et de fulminations, le portrait d’une certaine France, celle de M. Macron et des hyperféministes, celle des théoriciens de la dislocation des héritages et des créatures télévisuelles. Une France où règnent, comme dans tout le bel Occident, mais de façon plus affirmée car théologiquement justifiée par les chanoines de l’Eglise du Néant, « la réification des hommes, la marchandisation des corps, la manipulation biologique, la délocalisation de tout et de tous » - l’ensemble vendu par les diverses propagandes comme un vert paradis.

Bruno Lafourcade a naguère publié un essai courageux Sur le suicide, une charge contre les Les Nouveaus Vertueux. Plenel, Fourest, Joffrin, etc. & tous leurs amis, un fort roman, L’Ivraie, qui retrace le parcours d’un ancien gauchiste devenu sur le tard professeur de français dans un lycée technique de la banlieue bordelaise. Il s’y montrait hilarant et désespéré, incorrect et plein d’humanité. Et styliste exigeant, car l’homme connaît la syntaxe et la ponctuation, classiques à souhait. Qu’il fasse l’éloge du remords (« qui oblige ») ou du scrupule, de la modestie conservatrice face à l’arrogante confiance en soi du progressiste, du dédain face à la haine plébéienne (« on imagine mal tout le dédain que peut contenir un point-virgule »), Bruno Lafourcade se montre drôle et féroce, quasi masochiste à force de pointer avec tant de lucidité les horreurs de ce temps – un misanthrope doublé d’un moraliste, classique jusqu’au bout des ongles. Saluons ce polémiste inspiré, son allergie si salubre aux impostures de l’époque. Et cette charge contre telle crapule télévisuelle, minuscule écrivain qui, sur le tard, après vingt ans de courbettes, renie un confrère, son aîné, devenu pour la foule l’égal de Jack l’Eventreur.

Christopher Gérard

Bruno Lafourcade, Les Cosaques & le Saint-Esprit, La Nouvelle Librairie, 346 pages, 16.90€

Bruno Lafourcade et CG lors de la réception des Prix de L'Incorrect

*

**

Né en 1966 en Aquitaine, Bruno Lafourcade a, entre diverses besognes alimentaires (agriculture & publicité), poursuivi des études de Lettres modernes à Lyon ; il est l’auteur d’un courageux Sur le suicide (Ed. François Bourrin), dont j'ai parlé naguère. Un roman le fait sortir de sa tanière des Landes et attire l’attention sur ce chroniqueur souvent acerbe de notre bel aujourd’hui (voir son jubilatoire pamphlet contre les nouveaux puritains, Plenel, Taubira et tutti quanti).

En trois cents pages, son roman L’Ivraie retrace en effet le parcours de Jean Lafargue, rebelle pur sucre, devenu sur le tard professeur de français dans un lycée technique de la banlieue bordelaise et donc condamné à « une existence grise et bouchée ».

Encore un témoignage sur la misère des lycées techniques, se demandera le lecteur ? En fait, les choses sont bien plus complexes, grâce au talent, indiscutable, de Lafourcade, qui signe là un vrai livre d’écrivain, hilarant et désespéré, incorrect et plein d’humanité.

Car le vrai sujet du livre, c’est le crépuscule, celui d’une civilisation et celui d’un homme – minuscule grain de sable coincé dans les interstices d’un système devenu fou. C’est dire si chacun peut se reconnaître dans ce récit picaresque, truffé de morceaux d’anthologie comme la description d’une bibliothèque de province ou d’une salle des professeurs (« une pièce qui puait l’ennui professionnel, le café industriel et la mort administrative »), les réflexions sur la destruction de notre langue (devenue pour tant de gens un « chaos de subordonnées sans principales, de principales sans verbes et de verbes sans sujets, avec un « quoi » omniprésent à l’agressivité rentrée »).

Dans La Chartreuse de Parme, Stendhal proclame, non sans une certaine mauvaise foi, que « la politique dans une œuvre d’art, c’est un coup de pistolet au milieu d’un concert » : avec Lafourcade, il faut parler de canonnade, tant le polémiste de race se déchaîne contre l’imposture aux mille faces, toujours avec esprit et dans une langue précise servie par un style percutant – un vrai tueur.

A surveiller de près, ce Bruno Lafourcade, qui mérite amplement sa fiche S (comme styliste).

Christopher Gérard

Bruno Lafourcade, L’Ivraie, Ed. Léo Scheer, 320 pages, 21€

Du même auteur, Les Nouveaux Vertueux. Plenel, Fourest, Joffrin, etc. & tous leurs amis, Ed. Jean Dézert, 200 pages.

Voir aussi

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10 août 2020

Le Don du Maître

« Un homme qui, s’étant mis dans le crâne une encyclopédie à la portée des pauvres, partage encore son cœur » - tel est le Maître, le Magister de nos écoles communales de jadis… et d’aujourd’hui, car cette figure ascétique condamnée à une vie souvent étriquée et en même temps héroïque, existe encore.

Pour décrire ce métier qui est aussi un sacerdoce, il fallait un pédagogue doublé d’un poète : Désiré-Joseph d’Orbaix (1889-1943), écrivain belge totalement oublié de nos jours, né d’un père instituteur et qui, à dix-neuf ans, se mit à son tour à enseigner, avant de tâter du journalisme et de devenir inspecteur pédagogique.

Le Don du Maître parut en 1922 et fut réédité, deux décennies durant, jusqu’à la mort de son auteur, au plus noir de la guerre. L’ouvrage ne ressemble à rien, ce qui est souvent bon signe : le poème alterne avec la prose, le réalisme parfois trivial (la craie, le tableau noir) avec un idéalisme teinté de discret catholicisme social et de volontarisme très IIIème République, car, bien qu’officiant en Belgique, l’auteur était le cousin germain de ces Hussards noirs français – magnifiques figures des débuts de notre modernité.

La rue, l’école en briques rouges, le journal de classe, la récréation, le gymnase, les cours du soir où s’endorment les ouvriers épuisés, les distributions de galoches à des enfants misérables ou sous-alimentés, tout cela compose le tableau non seulement d’un métier mais aussi celui d’une époque pas si lointaine – ce monde d’avant qui n’a peut-être pas tout à fait disparu, si l’on cherche bien.

Les Adieux du Maître d’école bouleversent le lecteur qui, pris au jeu, laisse l’émotion le submerger en convoquant à son tour des images de son passé. Avons-nous assez remercié nos maîtres, aujourd’hui trépassés ? Leur avons-nous témoigné notre reconnaissance ? Avons-nous été ingrats ? Telle est la question que, pour ma part, je me pose en refermant ce livre singulier, qui a sa beauté sans âge.

Christopher Gérard

Désiré-Joseph d’Orbaix, Le Don du Maître, Editions Samsa, 218 pages, 18€

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : littérature belge | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

26 juillet 2020

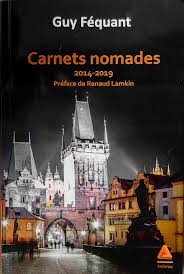

Avec Guy Féquant

Retiré près de Rethel, entre Champagne et Ardennes, là où Philippe le Bon instaura l’Ordre de la Toison d’Or, Guy Féquant a enseigné l’histoire et la géographie, entre autres à la Réunion. Écrivain rare, il est aussi ornithologue et amoureux des chats, auxquels il a consacré un splendide hommage, Plume.

J’ai évoqué naguère, dans Service littéraire, son dernier roman, Albane, bouleversante évocation d’une initiation amoureuse au printemps 68. Je le qualifiais de « taoïste ardennais », tant son panthéisme assumé et sa connaissance des Anciens, de Tacite à Horace, frappent le lecteur. À la lecture, l’homme se révèle aussi géographe et naturaliste, un mixte de Julien Gracq et de Kenneth White – bref, un original comme je les aime. Qu’il ait correspondu avec Jünger ajoute à son prestige : ce petit-fils de bergers, ce hussard noir est de ma famille.

Guy Féquant m’adresse ses Carnets nomades, le journal d’un routard qui pérégrine en Béarn et en Tchéquie, en Haute-Savoie et à Assise, marcheur infatigable et observateur attentif, amoureux même, des cycles naturels et des traces du passé, étonné comme au premier jour, car l’homme a gardé une âme juvénile et, disons-le, naturellement païenne tant éclate à chaque page un puissant sens du sacré. Comme son style, nourri du meilleur latin, est ferme, il est de ces écrivains dont je crayonne les pages, heureux de ses trouvailles et séduit par sa clairvoyance. Guy Féquant est aussi moraliste, sans jamais être dupe, comme par exemple quand il affirme que « L’homme est fait pour les bordures, pour les fronts pionniers, pour les horizons, pour l’espace. Sinon, il n’est qu’un cloporte ». Féquant chérit ces premières neiges qui pourraient bien être les avant-dernières sur cette planète menacée par deux cataclysmes, le réchauffement climatique et l’islamisation, niés l’une par la droite affairiste et l’autre par la gauche idéologique. « Tout homme qui fuit l’Énigme déchoit », décrète-t-il à bon droit. Lisez Guy Féquant, ermite et nomade.

Christopher Gérard

Guy Féquant, Carnets nomades 2014-2019, Editions Anfortas, 172 pages, 15€

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, pérégrination | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |