14 janvier 2025

Avec Rémi Soulié

Écrivain d’origine provençale, philosophe, Rémi Soulié est l’auteur d’une dizaine de livres, dont un Nietzsche (Point-Seuil), Les Métamorphoses d’Hermès, figure qui traverse notre inconscient depuis l’Égypte jusqu’à la France du Grand Siècle, et jusqu’aux poètes romantiques, de Blake à Nerval. Dans Les Âges d’Orphée, il se penchait sur la figure d’Orphée, fils d’un roi thrace et de la muse Calliope, époux malheureux d’Eurydice, qu’il va rechercher - et perdre à nouveau - jusque dans les Enfers. Son dernier-né, L’Enthousiasme, étudie le rôle de la poésie comme musique de l’âme. Conviant Platon, Virgile, Hölderlin, Pessoa, cet érudit chante l’éternel retour et les voies de l’éveil.

Densité maximale !

Christopher Gérard

Rémi Soulié, L’Enthousiasme, Nouvelle Librairie, 160 pages, 21€

Entretien avec Rémi Soulié

Pouvez-vous retracer les grandes étapes de votre parcours philosophique et littéraire ?

Les deux domaines ont en effet toujours été inséparables et, parfois, difficilement distinguables. Ma première grande « révélation » littéraire, vers l’âge de onze ans – après la lecture passionnée de Pagnol et de Giono notamment, durant mon enfance – a été Louis Aragon, poète que je n’ai d’ailleurs jamais cessé d’admirer et qui m’a toujours accompagné (ma thèse de doctorat portait sur la lecture aragonienne de Barrès). Aragon m’a conduit à Marx, de l’adolescence à l’âge de vingt ans environ : poésie-philosophie, le duo fondateur s’est formé très tôt. Lecteur compulsif, j’ai également commencé à rédiger un « Journal » en cours préparatoire ; il était écrit à l’encre rouge (sans rapport aucun, donc, avec la considération précédente) et je l’avais rangé dans un tiroir, sous mon lit ! Lecture-écriture : tel est le second duo, tout aussi fondateur. Il ne me restait plus qu’à décliner ou exécuter ces pas de deux et ces pas de quatre, ce à quoi je m’applique toujours.

Très schématiquement, après le duo Aragon-Marx, il y en eut d’autres, chacun étant intégratif, aucun n’impliquant reniement ou ressentiment. Bernanos-Pascal, de vingt à quarante ans, me ramenèrent au catholicisme de l’enfance : le matérialisme dit scientifique ne répondait pas – ou d’une manière insatisfaisante – à ce que j’appellerais mon « désir métaphysique », lui-même apparu très tôt. Je ne peux pas considérer la mort humaine (et inhumaine) comme la « cruelle revanche de l’espèce sur l’individu » (Marx), dans une perspective naturaliste et biologisante. Le scientisme rate l’âme. Le catholicisme retrouvé m’amena à Maurras-Boutang. Poursuivant ma quête du Graal – car c’est bien de cela qu’il s’agit – l’orthodoxie dogmatique romaine me sembla « pécher », si j’ose dire, par son étroitesse et ses limitations. Nietzsche-Heidegger m’ouvrirent l’Olympe, la pensée méditante de la Grèce, sur ses versants tragiques et lumineux. Désormais, je ne vois plus aucune contradiction entre l’un et le multiple, pour reprendre les termes d’une dialectique grecque qu’il convient de dépasser ou de « transcender », comme le fit Platon. La plus haute conciliation-intégration viendra de la « perspective métaphysique » (Georges Vallin) telle que René Guénon l’a très rigoureusement décrite.

L’art poétique reflète la beauté du monde et de l’Être, la politique suppose un enracinement fini dans une terre et un peuple – fussent-ils ceux d’un grand espace civilisationnel –, la métaphysique, une ouverture intrinsèque et innée sur l’infini. La poésie m’est vitale depuis la fin de l’enfance ; j’ai toujours nourri le plus profond mépris pour la démocratie bourgeoise (je suis beaucoup « trop peuple » pour être démocrate, comme disait le cher et grand Péguy, comme le diront après lui Henri Pourrat ou Gustave Thibon, ces paysans occitans de ma race) et je sais qu’ « il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que n’en rêve [notre] philosophie » (Shakespeare).

Les grandes lectures : Homère ? Mistral ?

Les noms que je viens de citer sont à mes yeux décisifs, bien sûr. Un catalogue n’aurait pas grand sens mais, parmi les auteurs qui m’ont profondément marqué et dont je me « nourris » toujours figurent Céline, Jünger, Bloy, Evola, Dominique de Roux, René Guy Cadou, Nerval, Bosco, Segalen, l’Occitan Joan Bodon, Saint-Pol-Roux, Patrice de la Tour du Pin, Pessoa, Vincenot, Pound, Chesterton, Simone Weil, Sollers, Montherlant, Dante, Gustave Roud, Yves Bonnefoy et, assurément, Homère et Mistral, mais la « liste » pourrait se poursuivre longtemps et donner une idée de…l’infini précédemment évoqué !

Les grandes rencontres ?

Elles ont été et demeurent aussi décisives que les lectures. J’habitais encore en Rouergue lorsque j’ai rencontré Christian Combaz après avoir lu son Éloge de l’âge. Je devais avoir une vingtaine d’années ; lui aussi vivait en Rouergue, mais dans le sud de la province. Il m’a reçu dans son beau presbytère, où je me suis ensuite rendu bien souvent. Notre vieille amitié est intacte, évidemment.

Un peu plus tard, j’ai rencontré Denis Tillinac, avec lequel j’ai également été très lié jusqu’à sa mort. Nous nous retrouvions à Paris, au siège des Éditions de la Table ronde, ou chez lui, en Corrèze, dans sa maison de campagne d’Auriac ou dans son appartement de Tulle. Je l’ai vu pour la dernière fois quelques semaines avant sa mort, au Dîner de Paris, dont le moutardier est mon ami Jean-Paul Desprat. Nous avons été ensuite boire un verre, avec son épouse, du côté de la rue du Bac. Sa disparition prématurée m’a beaucoup affecté.

Et puis, bien sûr, il y a Renaud Camus, Pierre Boutang, Alain de Benoist et Richard Millet. Un livre ne serait pas de trop pour dire ce que je leur dois et leur exprimer admiration et gratitude. La rencontre avec le regretté Pierre-Guillaume de Roux, sur un plan plus « éditorial », a également été très importante. Enfin, je ne peux pas citer tous les « confrères », comme vous diriez – et dont vous êtes – qui sont devenus des amis et dont l’œuvre patiente et fidèle m’est fraternelle.

Racination, l'un de vos essais, à mon sens fondamental, était dédié à la figure du sanglier. Pourquoi ce choix ? Vous y exaltez « l’amitié originelle et émerveillée avec le monde, le dévoilement de l’universelle sympathie analogique ». N'est-ce pas là le fondement de toute votre démarche ?

Je vous remercie de cette généreuse appréciation.

Outre que le sanglier est l’animal emblématique de la forêt gauloise, qui est à mes yeux un sanctuaire, il symbolise du point de vue traditionnel l’autorité spirituelle (le druide), comme l’ours le pouvoir temporel (le chevalier), ce qui témoigne du rattachement hyperboréen de la tradition celtique à la Tradition primordiale, comme l’écrit Guénon.

Plus trivialement, mais en apparence seulement, j’aime beaucoup le singularis porcus (le porc solitaire, le sanglier, donc) mais aussi le porcus tout court, le cochon. Mon enfance rouergate n’était plus paysanne, d’un point de vue sociologique, mais elle n’était pas non plus très éloignée, sur un plan générationnel, de ce milieu. Mon père n’était pas « saigneur » mais il a été « tuer le cochon », dont ma mère et ma grand-mère assuraient la conservation (salaison, etc.). Je suis très attaché à ce socle charcutier ! L’une des anagrammes de « tripes » est « esprit ». La langue des oiseaux, autres animaux, parle d’or. Il n’y a pas plus de raison d’opposer l’un au multiple que les tripes à l’esprit (hors la raison elle-même, mais dans sa seule acception calculante). Cernunnos est beaucoup plus raisonnable que les Lumières.

La phrase que vous citez, qui a l’inappréciable vertu d’être synthétique, correspond en effet très exactement à ce que je pense et vis. J’ai une conscience aiguë du tragique de l’existence – trop aiguë, d’ailleurs, et trop souvent, ce qui ne va pas sans douleur – mais la puissance de l’Être m’apparaît foncièrement comme « souverain Bien ». Là-dessus, je ne transige pas, sauf hélas avec moi-même, lorsqu’il m’arrive de l’oublier quand des conflits intérieurs ou extérieurs trop tempétueux surviennent. Je ne suis pas établi dans la sagesse, c’est le moins que je puisse dire. La place que nous occupons dans les degrés de l’être, en dessous de l’ange et au-dessus de la bête, n’est pas toujours très confortable mais elle est notre lot, notre partage, qui comme tel est excellent. Lorsque l’on s’ajuste à ce que Jean-François Mattéi appelait l’ « ordre du monde », les merveilles surgissent ; lorsque l’on s’en éloigne et que l’on se décentre, elles refluent ou, plus exactement, elles demeurent mais nous ne les percevons plus. L’enfer est d’abord l’enfermement, mais il reste saisonnier, comme dirait Rimbaud.

Cette amitié avec le monde n'est-elle pas aux antipodes de la posture des théoriciens de la déconstruction, qu'unit une forme de désamour du monde ?

Assurément. Pour eux, il n’y a d’ailleurs pas de « monde », de cosmos ; il n’y a que chaos, sans que perce jamais l’ « étoile dansante » de Nietzsche ; il n’y a pas non plus d’enracinement mais profusion de « rhizomes » horizontaux an-archiques et a-hiérarchiques. Ce sont des promoteurs du désastre, de la rupture avec l’astre, celle-là même que Pascal et Nietzsche avaient diagnostiquée mais dont ils ont tiré des conclusions bien différentes. La destruction de la métaphysique à laquelle ils ont procédé, qui n’a rien à faire avec le projet heideggérien – non plus d’ailleurs qu’avec le projet nietzschéen, même s’ils se réclament de l’un et de l’autre – contribue à expliquer le nihilisme contemporain. De ce point de vue, comme de bien d’autres, j’appartiens à un « ancien régime » de l’esprit mais qui n’est tel que pour ceux qui n’ont aucune conscience ni connaissance de l’éternel, de l’immuable, de ce qui ne passe pas. Héraclite (le mouvement) + Parménide (l’immobilité) = Platon. Voilà une formule occidentale possible de ce qui est, du réel intégral.

Amitié, amour, sympathie rassemblent Empédocle et Dante (dont les cosmologies sont à la fois même et autre). Rassembler, recueillir, en grec, est le propre du legein, du logos. Ceux qui s’acharnent à le « déconstruire » travaillent à la négation de ce que Platon appelait la « communauté » des hommes et des dieux. Lorsque ce « désœuvrement » littéral est achevé, il ne reste plus que des particules élémentaires plus ou moins agrégées à des communautés artificielles, aléatoires, qui sont autant de fers de lance du marché mondial. L’alliance du gauchisme et du capitalisme est un fait destructeur.

Votre dernier essai, L'Enthousiasme, n'illustre-t-il pas une vision platonicienne du monde, où poésie et ontologie coïncident ?

En effet, et à rebours des lectures rapides de Platon qui se bornent à rabâcher quelques lignes sur les poètes-chassés-de-la-République, sans avoir lu le Ion, le Phèdre ou le Banquet, selon lesquels le poète est inspiré par la divine folie – c’est le sens de l’ « enthousiasme », la possession par le dieu – et sans voir à quel point Platon est lui-même un grand poète. Il l’est d’ailleurs doublement : à travers les « mythes vraisemblables » nécessaires pour décrire ce qui excède la dialectique discursive de la raison ; à travers la reconnaissance de l’intuition intellective et de la réminiscence, qui ne sont rien d’autre que la présence immanente du divin en nous. En termes pascaliens, donc chrétiens : « L’homme passe infiniment l’homme ». Je disais que l’enfer, c’est d’abord l’enfermement. Eh bien, le poème, c’est d’abord l’ouverture, ce que Rilke et Heidegger, même s’ils n’en ont pas la même entente, ont appelé l’Ouvert. Dans la langue des oiseaux, que je ne me lasse jamais de parler, l’ouvert est aussi l’envers du verrou. Voilà un exemple de la belle musique du monde interprétée par les Muses herméneutes ! C’est un jeu, certes, mais on ne peut plus sérieux, comme l’est le jeu d’un interprète ou le jeu héraclitéen et nietzschéen de l’enfant. Le drame, c’est que nous sommes trop souvent aveugles et sourds, en particulier lorsque nous pensons être devenus des « adultes » ou, dirait Bernanos, des « grandes personnes ». Ce n’est pas un hasard si Rimbaud désigne le poète comme un voyant – et le voyant est toujours peu ou prou visionnaire. Le barde, le file, l’aède, le scalde, le vate sont les dépositaires du savoir, de la connaissance, de la gnose, comme l’ont su toutes les cultures traditionnelles. Pour eux, le temps est illusoire ; il se situe sur le « point » cher à André Breton où les contradictions et les dualités s’abolissent, y compris celle du passé et de l’avenir. Le poète se souvient de l’avenir, disait ainsi fort justement Cocteau.

L'auteur d'un essai sur Nietzsche que vous êtes ne tente-t-il pas, de façon paradoxale, de réconcilier ainsi Nietzsche et Platon ?

Le paradoxe me paraît être la forme la plus haute de la pensée, en ce qu’elle est la plus adéquate au réel, adequatio que rate la définition scolastique de la vérité (adequatio rei et intellectus, l’adéquation de la chose à l’esprit), laquelle autorise la seule emprise sur la nature.

J’aime beaucoup les affirmations tranchantes et parfois péremptoires de Nietzsche : Homère contre Platon ; le Satyricon contre l’Évangile ! Je les trouve jubilatoires, je n’en suis jamais rassasié. Je comprends parfaitement ce qu’il entend de la sorte, comme j’entends parfaitement son « Dionysos ou le Crucifié ». Toutefois, sur le plan métaphysique, la conjonction copulative (« et ») se situe sur un plan supérieur à la conjonction disjonctive (« ou »), comme la non-dualité par rapport à la dualité. Par exemple, il n’y a aucune difficulté à associer Osiris, Dionysos et le Christ d’un point de vue imaginal et théologique, dès lors qu’ils ont été tous les trois dilacérés (c’est d’ailleurs ce que fait Hölderlin, que Nietzsche admirait) ; Platon, après Xénophane de Colophon, critique certes Homère mais il n’en voit pas moins en lui l’éducateur de la Grèce et les dieux d’Homère sont partout présents dans les Dialogues. Nous pourrions ainsi continuer longtemps.

Alors, Nietzsche et/ou avec Platon, copule et disjonction oui, par le jeu des analogies, par-delà les oppositions bien connues, souvent trop scolairement formulées. Tous les deux voient poindre le « dernier homme » démocrate et progressiste (si anachroniques soient ces termes, pour une part, en ce qui concerne Platon) ; l’étoile pythagoricienne de Nietzsche est un répons au soleil platonicien de la République et au pythagorisme du Timée ; une même visée de l’éternité ; un même sens cosmique du divin ; une même dénonciation des sophistes (que Nietzsche ne fait semblant d’approuver que dans sa polémique anti socratique et parce que Calliclès est un nietzschéen avant l’heure) ; un même refus de la clôture systématique ; un même aristocratisme ; un style qui récuse l’abstraction conceptuelle au bénéfice du dialogue théâtral et de l’inventivité dramatique, etc.

Si le monde moderne, comme l’assure Gómez Dávila, est bien un immense soulèvement contre Platon, ceux qui s’en félicitent ont bien tort de considérer Nietzsche comme un allié substantiel. Les promoteurs de l’ « open society » à la Soros et les pourfendeurs de ses « ennemis » platoniciens (Karl Popper, La Société ouverte et ses ennemis) ignorent à la fois la nature métaphysique de l’Ouvert et à quel point, pour Nietzsche, une idée moderne est une idée fausse. Lorsque la langue et la pensée sont corrompues à ce point, sur un mode orwellien, il est urgent de les replonger dans la fontaine de Jouvence et/ou les eaux baptismales de la poésie et de la métaphysique !

Propos recueillis par Christopher Gérard, décembre 2024.

*

**

A la fin du XIXème siècle, le jeune Maurice Barrès proclame dans La Terre et les Morts que « la terre nous donne une discipline, et (que) nous sommes le prolongement des ancêtres. » Son confrère Paul Léautaud rétorque : « Philosophie d’esclave ! L’enseignement des morts ! N’est-ce pas assez de les subir en soi forcément, sans encore se plier volontairement à eux ? »

Essentiel débat que reprend Rémi Soulié, Cathare de Toulouse, disciple du philosophe Pierre Boutang, spécialiste de Nietzsche et de Péguy. Depuis une vingtaine d’années, Rémi Soulié a publié des livres rares et recherchés où il dévoile par étapes aux happy few un paysage mental des plus singuliers. Justement son dernier essai d’inspiration barrésienne, Racination, est dédié au sanglier – porcus singularis. A rebours du siècle et de sa doxa infectée de néant et de confusion, l’Occitan Soulié part sur les traces de ses aïeux, paysans du Rouergue qui n’apprirent le français qu’au début du siècle vingtième.

Convoquant Homère et Hölderlin, Heidegger et Mistral, tant d’autres poètes et voyants, tous singuliers au suprême, Soulié remonte gaillardement le torrent et fait retour à la racine pour conjurer le grand naufrage moderne, exaltant « l’amitié originelle et émerveillée avec le monde, le dévoilement de l’universelle sympathie analogique ».

Au fil des pages de Racination, essai d’une densité souvent vertigineuse (par la hauteur de la pensée, mais aussi, à certaines pages, par un déluge d’allusions et de références), le cher Soulié, dont le patronyme évoque le soleil du Rouergue (on songe à Soulès, le vrai nom d’Abellio), nous balade parmi les arbres, les fleurs et les pierres, parfois tombales – la terre et les morts, toujours. Ses leitmotive ? « L’émerveillement du naïf et du natif », l’exaltation du lieu comme des liens, la méfiance à l’égard de l’abstraction, qui détache sans pour autant résoudre l’énigme du monde, l’exil intérieur…

A l’identité, trop abstraite à ses yeux, l’indigène Soulié préfère la racination en tant que « conscience d’un héritage à faire fructifier », que « mémoire d’une dette à l’endroit de ceux qui nous ont précédés ». Bref, il se pose, non sans une altière humilité, en débiteur, « homme de devoirs avant d’être un sujet de droits ». Un livre intempestif, d’Athènes et du Grand Midi, où rôdent les figures de Dionysos et de Simone Weil.

Christopher Gérard

Rémi Soulié, Racination, La Nouvelle Librairie, 216 pages, 21€. L'essai avait paru en 2018 chez le regretté Pierre-Guillaume de Roux.

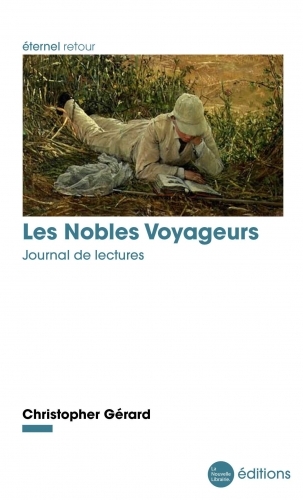

Il est question de Rémi Soulié dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : littérature, philosophie, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

20 février 2024

Avec Eric Werner

En 2008, je parlais pour la première fois d’Éric Werner, politologue suisse, professeur de sciences politiques à l’Université de Genève. Il avait alors signé à L’Âge d’Homme deux essais remarqués, L’Avant-guerre civile et L’Après démocratie, où il étudiait avec une rigueur d’entomologiste les dérives de notre modernité tardive. Dans un autre livre, Ne vous approchez pas des fenêtres, ce disciple du philosophe russe Alexandre Zinoviev se penchait sur « les postiches de la démocratie-fiction » et jouait finement du paradoxe pour démonter maints discours lénifiants, par exemple sur la gouvernance. Depuis toutes ces années, il bâtit son œuvre tout en collaborant à L’Antipresse de mon ami Slobodan Despot.

Dans Prendre le maquis avec Ernst Jünger. La liberté à l’ère de l’État total, il étudie les nouvelles formes de domination alors que se restreignent les libertés, et particulièrement la liberté d’expression (« Vous ne pouvez pas dire cela » est devenu un leitmotiv que nous entendons tous de plus en plus souvent) et que se détricote notre civilisation par l’effacement des références et des mémoires, par l’amnésie programmée (par exemple dans les écoles). Dans ce contexte, ne pouvons-nous pas presque parler d’une démocratie sans liberté ? L’État protège-t-il encore les citoyens … ou livre-t-il une guerre contre sa propre population ? Demeure-t-il le gardien des frontières ou les considère-t-il comme obsolètes, voire abolies ? Combat-il réellement la délinquance… ou celle-ci n’est-elle pas devenue un outil de pouvoir ? Défend-il la famille traditionnelle et l’école, garantes d’un authentique lien social ou favorise-t-il leur « déconstruction » (comprendre leur destruction, pierre par pierre), l’asservissement passant par l’anomie et par l’analphabétisme de masse ? En quoi le recours aux forêts, défendu jadis par le grand écrivain allemand Ernst Jünger (1895-1998), peut-il inspirer notre réflexion à l’heure du contrôle numérique et de la (vertueuse) restriction des libertés publiques, quand s’étend ce que Tocqueville, dans De la Démocratie en Amérique, appelle « un pouvoir immense et tutélaire (…) absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux » ?

Pour tenter de répondre à ces questions délicates, Éric Werner relit le Traité du Rebelle de Jünger (paru en 1951), et aussi Sur les Falaises de marbre, ce roman publié de manière miraculeuse en 1939 et dont la traduction française de 1942 inspira Julien Gracq et d’autres rebelles. Plus qu’une dénonciation de l’hitlérisme (ou du stalinisme), ce qu’il était entre autres, ce roman visionnaire mettait en scène de manière dantesque l’inexorable montée du chaos et de la barbarie.

Le Traité du Rebelle, ou le recours aux forêts est la (longue) traduction française du titre allemand original, plus lapidaire, Der Waldgang, littéralement « la marche en forêt ». C’est l’idée de marche à pied qui importe ici, car le Waldgänger, traduit en français par « Rebelle », est avant tout « celui qui marche en forêt », un piéton donc. Ce piéton résiste à sa manière à l’automatisation globale, pressentie par Jünger sous la forme de « l’inexorable encerclement de l’homme » par un État total, prélude à sa liquidation rationnelle. Jünger avait certes en mémoire les tueries industrielles de 14-18 et de 39-45, décidées et mises en place par une caste d’ingénieurs dépourvue d’ethos comme de nomos - l’incarnation du nihilisme. Pourtant, il voyait plus loin, sans doute grâce à son frère, le poète Friedrich-Georg, auteur d’un fondamental La Perfection de la technique.

L’un des multiples intérêts de l’essai d’Éric Werner, d’une magnifique densité, réside aussi dans l’éloge de la marche à pied, illustrée par un salut mérité à Sylvain Tesson, dont le récit Sur les Chemins noirs, narrant sa traversée en diagonale d’une France désertée, prend une valeur réellement initiatique en tant que défense d’une forme de secessio nobilitatis. L’immonde pétition dont Tesson fut récemment la cible démontre que la meute, toute à son adoration impie de la soumission, n’attend qu’un signe pour se jeter sur les piétons solitaires. Le comble de l’indécence réside à l’évidence dans la prétention de ces chacals à être des hommes libres.

Christopher Gérard

Eric Werner, Prendre le maquis avec Ernst Jünger. La liberté à l’ère de l’État total, La Nouvelle Librairie, 110 pages, 13€

On lira avec profit

https://www.revue-elements.com/prendre-le-maquis-avec-eric-werner-4-4-le-recours-aux-forets/

Il est aussi question d'Eric Werner dans mon Journal de lecture

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie, philosophie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

26 avril 2023

Epicurea

Épatant, ce volume de fragments inédits d’Épicure choisis et traduits du grec et du latin par Gérard Pfister, poète, spécialiste du dadaïsme et de la mystique rhénane, fondateur des éditions Arfuyen ! Traducteur e.a. du turc, de l’allemand et de l’italien, Gérard Pfister maîtrise aussi les langues classiques, qu’il rend dans un français d’une subtile fermeté. Comment ne pas rester pantois devant pareil travail de transmission tout de passion et de rigueur ? Comment ne pas être ému par le fait qu’il ait dédié son livre à Marcel Conche, authentique philosophe et incomparable connaisseur d’Héraclite, de Lucrèce et de Montaigne ?

Inédits en français, ces Epicurea avaient été collationnés au XIXème siècle par un philologue allemand, Usener. Son lointain disciple, le néerlando-alsacien Pfister, en propose une anthologie, 242 fragments tirés d’auteurs grecs ou latins, païens ou chrétiens, qui synthétisent la pensée du philosophe du Jardin, Épicure (341-270 AC), dont le mot d’ordre pourrait être summum bonum voluptas, laquelle voluptas consiste à nihil dolere. La souffrance, le trouble, l’instabilité, voilà le mal ! Et les faux besoins, et la vie malsaine, et tout ce qui enchaîne l’homme et le rabaisse, par exemple les désirs absurdes, les opinions reçues : « Celui qui suit la nature et non les vaines opinions est auto-suffisant en tout. Au regard de ce qui suffit à la nature, toute possession est richesse ; au regard des appétits sans limites, même la plus grande richesse est pauvreté ».

À rebours du dieu jaloux (et donc faible) qui punit les enfants pour les crimes des parents, celui d’Épicure est bienheureux car immortel, incorruptible - rien ne l’atteint, pas même nos sacrifices et nos supplications, rien ne l’affaiblit ni ne l’altère. Ni bonté ni colère ne troublent son cœur de cristal. Quant à l’univers, loin d’être créé à partir de rien par quelque invisible magicien, il est le tout infini, incréé et incorruptible : « Il n’y a pas de naissance des choses qui n’étaient pas, ni de destruction de choses qui sont ; mais la conjonction de certaines choses qui sont avec d’autres s’appelle « naissance », et leur séparation s’appelle « mort ». »

Epicure nous exhorte à dompter nos faims et nos espérances, à réduire les besoins au pain et à l’eau – c’est dire si cette « joyeuse pauvreté », cette sereine frugalité sont loin du cliché du pourceau vautré dans la fange. Lisons ces Epicurea, leçons d’austère rectitude, guides pour la vie sage et bonne !

Christopher Gérard

Épicure, Ainsi parlait Épicure, trad. Gérard Pfister, édition bilingue, 192 pages, 14€

A Londres, avec le Maître.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : arfuyen, philosophie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

19 février 2021

Les Métamorphoses d'Hermès

Dans Racination, un essai d’une vertigineuse densité, publié par le regretté Pierre-Guillaume de Roux, Rémi Soulié convoquait Homère et Hölderlin, Heidegger et Mistral, tant d’autres poètes et voyants, tous singuliers, pour conjurer le grand naufrage et pour exalter « l’amitié originelle et émerveillée avec le monde, le dévoilement de l’universelle sympathie analogique ».

Rémi Soulié, dont le patronyme évoque le soleil du Rouergue (pensons à Soulès, le vrai nom d’Abellio, l’un de ses maîtres), y exprimait une saine méfiance à l’égard de l’abstraction qui détache sans pour autant résoudre l’énigme du monde. Cette quête de sens, il la poursuit avec vaillance et ténacité, comme l’un de ces solitaires de jadis, à qui ce Cathare fait parfois songer. Il s’attaque aujourd’hui aux métamorphoses d’Hermès, le fils de Zeus et de Maïa (il rappelle que, en sanskrit, maïa signifie l’illusion), frère d’Apollon et père de Pan, à la fois dieu de l’Olympe et ami des mortels, héraut et messager, interprète de la volonté divine, guide et intercesseur.

Hermès maîtrise les arts du secret ; il est voleur dès le berceau, un tantintent coquin, parjure même, magicien et, comme le soulignait l’helléniste Walter Friedrich Otto, « maître de la bonne occasion ». Soulié rappelle que ce dieu des passages, capable d’ingéniosité et d’une troublante désinvolture, est présent dans tout l’héritage européen depuis Homère, et jusque dans la pensée mahométane sous le nom d’Idris. Connu aussi sous le nom romain de Mercure, Hermès trois fois très grand continue de fasciner, de l’Egypte (Thot !) à la France du Grand Siècle. Néoplatoniciens, adeptes discrets de l’Art royal, poètes romantiques (Blake !) et scientifiques des confins le saluent à leur manière comme leur guide secret.

La sienne de manière, à Rémi Soulié, se révèle contre-moderne, révulsé qu’il est par ce qu’est devenu cet homme sans qualités, dur et aveugle, émotif et calculateur.

Un curieux essai à ajouter au Corpus hermeticum et qui paraît chez le même éditeur, dans la même collection que le précieux A propos des Dieux de Jean-François Gautier, un autre ami récemment disparu.

Christopher Gérard

Rémi Soulié, Les Métamorphoses d’Hermès, La Nouvelle Librairie – Institut Iliade, 69 pages, 7€. Chez le même éditeur, Rémi Soulié postface une belle anthologie Friedrich Nietzsche.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : philosophie, pierre-guillaume de roux, iliade, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07 juin 2020

Jean-François Gautier, penseur du divers

Jean-François Gautier collabora, il y a près d’un quart de siècle, à ma revue Antaios, au moment de la publication simultanée de deux essais remarqués L’Univers existe-t-il ? et Claude Debussy. La musique et le mouvant, tous deux chez Actes Sud. D’emblée, le personnage suscita chez moi une sorte de fascination : docteur en philosophie, assistant à l’Université de Libreville, et donc promis à une carrière sans histoire de mandarin, ce disciple de Julien Freund et de Lucien Jerphagnon, deux grands maîtres de la pensée non conformiste, rompit les amarres pour se lancer dans des recherches personnelles, devenant même rebouteux après de brillantes études d’étiopathie sous la houlette de Christian Trédaniel – encore un personnage haut en couleurs !

Son essai, Le Sens de l’histoire (Ellipses), est un modèle de lucidité et de courage intellectuel.

Il signe un court et dense essai, vraiment bienvenu, A propos des Dieux, publié avec un goût parfait par l’Institut Iliade, où il défend avec intelligence la pensée polythéiste, dont l’un des leitmotive pourrait bien être « Pourquoi pas ? » Pourquoi pas des correspondances entre Hermès et Hestia, entre Apollon et Dionysos ? Pourquoi ne pas faire le pari de la malléabilité, de l’assimilation et de l’identification ? Pourquoi ne pas comprendre le divin comme fluide, en perpétuel mouvement ?

Impensable posture pour le monothéiste qui, sans toujours y croire, prétend détenir une vérité intangible, gravée sur des tablettes, aussi fermée aux apports extérieurs que muette sur ses sources. Plus faible sa croyance intime, plus tenace son obsession de convertir autrui – une monomanie.

Plurivoque en revanche, le langage polythéiste traduit et interprète sans cesse ; monotone, le monothéiste se bloque pour se déchirer en controverses absurdes – les hérésies. A la disponibilité païenne, à la capacité de penser le monde de manière plurielle répond la crispation abrahamique, source de divisions et de conflits : ariens contre trinitaires, papistes contre parpaillots, shiites contre sunnites – ad maximam nauseam.

Toutefois, on aurait tort, et Jean-François Gautier l’illustre bien, de minimiser l’un des fondements des polytéismes, à savoir le principe hiérarchique : les panthéons ne sont jamais des ensembles désordonnés ni des accumulations de divinités interchangeables, mais bien des hiérarchies célestes de puissances (Dieux, saints, anges, esprits,…) à la fois autonomes et complémentaires, regroupées en armatures souples et organiques, stratifiées. Tout polythéisme se fonde sur une hiérarchie des figures divines, souvent exprimées par le biais du schème de la parenté – les généalogies divines. Ces configurations hiérarchiques sont illustrées par le mythe, le rite et l’image, tous trois liés à une cité, qui traduit de la sorte son identité profonde. Rien de moins « dépassé », rien de moins « exotique » que ces principes éternels qui furent nôtres des siècles durant. Les paganismes d’Europe ont disparu en tant que religions organisées, mais les Dieux, immortels par définition, demeurent présents, en veille, prêts à servir. Tout cela, Jean-François Gautier le dit avec autant de talent que d’érudition dans cette défense du divers comme norme et comme identité.

Très juste, cette articulation qu’il propose entre Dasein (être-là) et ce qu’il appelle Mitsein (être-avec) : les deux vont bien de pair. Très juste, l’idée que le paganisme en Europe ignore le Livre à prétentions universelles qui dicterait une vérité unique valable en tous temps et en tous lieux au détriment de vérités partielles, locales et plurielles. Nulle illusion de salut, nulle espérance au sens chrétien, mais l’énigme du monde, un monde éternel sans fin ni début, l’honnête reconnaissance de l’inconnaissable et le refus des rassurantes certitudes.

Gautier ne le cite pas, mais je pense qu’il doit beaucoup à Clément Rosset, lui aussi lecteur attentif des Tragiques. Il ne cite pas non plus Jean-François Mattéi, dont la (re)lecture le rendrait un tantinet moins sévère à l’égard de Platon – vaste débat.

Un essai dynamique au sens propre, une belle leçon de polythéisme dans la lignée d’Héraclite, entre équilibre et affrontement.

Christopher Gérard

Jean-François Gautier, A propos des Dieux, Nouvelle Librairie, 64 pages, 7 €

* Une broutille à corriger, page 44, aristos est bien le superlatif d’agathos, et non son comparatif ; il signifie donc « le meilleur ».

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : iliade, philosophie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |