08 juin 2021

Bruno Lafourcade, conseiller littéraire

Décidément, il était écrit que je devrais reparler de mon confrère d’Aquitaine, Bruno Lafourcade, fin lettré au physique de rugbyman et qui passe pour méchant - dixit je ne sais quel galopin de L’Incorrect - alors qu’il est charmant… à condition de ne pas les lui briser menu.

Auteur e. a. d’un courageux Sur le suicide (François Bourrin), d’un beau roman, L’Ivraie (Léo Scheer), retraçant le parcours d’un professeur de français dans un lycée technique et donc condamné à « une existence grise et bouchée », Bruno Lafourcade use, je l’ai déjà dit, d’une langue précise, ponctuée à la perfection et servie par un style percutant.

Dans Les Cosaques & le Saint-Esprit (Ed. La Nouvelle Librairie), une centaine de chroniques qui sont autant d’anathèmes et de fulminations, il dressait le portrait d’une certaine France et faisait preuve d’une très sûre allergie aux impostures de l’époque.

Avec La Littérature à balles réelles (Ed. Jean Dézert), pamphlet en forme d’abécédaire, il s’insurgeait contre le triomphe des cacographes, qu’il lapidait sans pitié.

Dans un livre qui date d’une dizaine d’années, Derniers feux. Conseils à un jeune écrivain, qu’il a eu la gentillesse de m’envoyer, il s’adresse à une jeune Noria, apprentie écrivain. Tel est le prétexte à un essai désabusé mais plein de vigueur sur la condition de l’écrivain, d’aujourd’hui et de toujours, sur les devoirs de sa fonction et sur les pièges qui l’attendent sur sa route. Avec des mots très justes, il évoque par exemple la fécondité en art de l’inhibition et même de l’humiliation, qui tannent le cuir de l’impétrant en lui faisant prendre conscience de sa minuscule taille (ô Stendhal, ô Flaubert !) : « n’ayant plus de surmoi, le jeune écrivain moderne ne connaît plus ni honte ni admiration ; le malheureux est déjà libéré, c’est-à-dire relâché ». Il est bon que soit rappelée la fécondité des entraves (syntaxe, vocabulaire, ponctuation) comme du remords, qui forcent à l’effort et rappellent à l’apprenti ses devoirs à l’égard de ses devanciers. Il est salubre de répéter qu’il n’y a pas d’art sans un sentiment tragique d’indignité fondatrice, ou, pour user d’une expression qui fait se cabrer en moi le nietzschéen, sans péché originel. Comme disait Céline, « il faut payer », et comprendre que notre vice ne demeure jamais impuni, que notre folie doit être « cadenassée par les règles et les lois » : « Il n’y a pas de littérature sans filiation, sans goût du passé, sans tombeaux à fleurir ; il n’y a pas d’art sans morts à bercer ». N’est-elle pas splendide, cette humilité d’artisan dont la grammaire serait la règle monastique ? Contre cette manie démoniaque du démembrement et de la déconstruction, contre l’esprit de système des doctrinaires, mon ami Bruno Lafourcade rend leur sens aux mots, revendique sa filiation et met les points sur les i : « Plus l’artiste est grand, plus son style l’isole de la laideur consensuelle ; moins l’artiste est haut, plus son style se mêle à la foule des discours qui n’ont pas la beauté pour fin, - mais l’exercice d’un pouvoir ».

Christopher Gérard

Bruno Lafourcade, Derniers feux. Conseils à un jeune écrivain, 18€ .

A commander à jeandezert.editeur@gmail.com

Voir aussi ma notule du 23 mars 2021:

http://archaion.hautetfort.com/archive/2021/03/23/la-litt...

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, lafourcade, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

03 juin 2021

Irina Golovkina ou Le chant du cygne de l'aristocratie russe

Il y a huit ans, je chroniquais pour Service littéraire une oeuvre magnifique, dans la plus pure tradition russe du roman océanique, à savoir le livre longtemps clandestin d’Irina Golovkina (1904-1989), traduit sous le titre Les Vaincus, alors qu’en russe l’auteur l’avait intitulé Le Chant du cygne.

Ce grand livre reparaît aujourd'hui dans la collection de poche des éditions des Syrtes.

Petite-fille du compositeur Rimski-Korsakov, Irina Golovkina appartient à une génération perdue de la noblesse russe, trop jeune pour avoir connu les fastes tsaristes, mais trop âgée déjà pour ne pas avoir reçu une éducation honnie par les bolchéviques.

Son roman, où rien n’est inventé, décrit l’agonie des rescapés de la noblesse pétersbourgeoise jusqu’à la Grande Terreur des années 30. Ainsi, alors qu’un noble déchu ose baiser la main d’une amie tombée dans la misère, des passants s’exclament : « en voilà deux qu’on n’a pas encore achevés ». Pour peu que l’on fasse l’effort de s’y retrouver parmi les multiples et riches figures des derniers « ci-devant » de Leningrad, on les suit dans leurs tourments, leurs espoirs déçus et leurs cauchemars (« Seul celui qui a vécu sous la loi de Staline peut comprendre ce que signifie un coup de sonnette en pleine nuit »).

Rapidement, le prince Dachkov, qui vit sous une fausse identité « prolétarienne », la si fragile Assia Bologovskaïa, l’héroïque infirmière Ioulia, qui se fait l’historiographe de cette persécution, deviennent des amis pour qui l’on tremble tant l’auteur, à l’impressionnante culture russe, classique et française (elle connaissait Huysmans et Maeterlinck sur le bout des doigts), parvient, en évitant tout mélodrame, à transcrire les souffrances de ces déclassés condamnés à la dégradante promiscuité des appartements communautaires, à l’abaissement moral causé par les trahisons, aux exécutions sommaires et à la déportation dans les camps.

Comme l’annonce l’incipit du roman : « le monde entier était recouvert d’un voile funèbre ». Une fresque bouleversante sur le malheur russe au XXème siècle.

Christopher Gérard

Irina Golovkina, Les Vaincus, Editions des Syrtes, 1400 pages, 16€

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : russie, syrtes | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

18 mai 2021

Avec Mario Andrea Rigoni

Professeur de littérature à l’Université de Padoue, spécialiste de Leopardi, critique littéraire au Corriere della Sera depuis quarante ans, Mario Andrea Rigoni a été l’éditeur en Italie de Cioran, dont il fut l’ami. J’ignorais tout de cet intellectuel italien et je dois à Michel Orcel, écrivain et traducteur émérite, de faire connaissance avec un auteur lucide et raffiné, excellemment traduit par le mystérieux Louis-Charles Reynaldi.

Mario Andrea Rigoni est un penseur asystématique qui cisèle avec soin (« N’offrir que le fruit, sans les feuilles ») des aphorismes définitifs que j’ai lus avec jubilation, comme par exemple : « La beauté est l’éclair de l’absolu dans la misère du temps ». Ou encore « Bien connaître sa langue est une conquête, un exploit, le mérite et la gloire de quelques-uns ».

S’y révèle une vision du monde d’une nette exigence, nourrie de Platon, de patristique gréco-latine et de bouddhisme japonais. Mario Andrea Rigoni est un seigneur.

En quelques mots sertis par lui avec goût, une vérité est rendue sans être appauvrie ni figée – du grand art : « Dans l’histoire du monde, on ne relève aucun véritable progrès, ni métaphysique, ni esthétique, ni même éthique. Rien qu’un admirable et vertigineux progrès technique, à la disposition du bien comme du mal. Mais, quand il concerne le bien, ce n’est jamais que comme un remède au mal. »

Fondi di cassetto est le titre du recueil, qui fait songer à Fond de cantine, les poèmes de Drieu la Rochelle, mais que le traducteur a changé en Impénétrable est le monde, ce qui vous a une autre densité. Rigoni distingue deux types de penseurs, les professeurs, qui peuplent colloques & bibliothèques, et les sages (Marc Aurèle, Leopardi, Nietzsche, Cioran), qui, eux, touchent aux vérités pérennes.

Et notre Rigoni de prophétiser : « Le viol de la langue est l’immanquable symptôme d’autres viols bien pires encore » ou « On nie aujourd’hui l’existence de ce que l’on appelait autrefois le caractère des peuples ; on repousse les hypostases métaphysiques ou les déterminismes biologiques, on redoute les implications raciales. » Mine de rien, Mario Andrea Rigoni vise juste.

Le mal, vu par les Anciens, qui, dans leur sagesse, ne lui attribuèrent en effet nul visage, comme par les Chrétiens, fait l’objet de réflexions désabusées : « Le Diable ne se révèle jamais au départ. Il se maquille, il est ambigu et insinuant. Il n’apparaît qu’à la fin de son oeuvre secrète, quand le mal est fait. »

Platon figure assurément parmi ses compagnons d’insomnie, un Platon vu comme réformateur de la vie intérieure davantage que comme utopiste politique. De même, Nonnos de Panopolis, poète de la basse Antiquité, lui inspire des lignes ferventes, où la figure de Dionysos s’apparente à celle du Galiléen.

Le Japon, « ce bloc de brumes et de ténèbres, impénétrable à l’œil occidental », lui inspire de jolies estampes sur la nature de cette civilisation polythéiste (i.e. qui ignore ces maux que sont la monolâtrie et l’athéisme) où « la beauté est toujours immanente, définie, ordonnée et cultivée », où « tout est jardin », « idéal d’harmonie calculée … et qui aurait plu, dit-il, au divin Platon. Botticelli est ainsi jugé digne d’être adoubé « japonais » ! Rigoni semble avoir bien perçu le caractère païen du Japon, entre animisme shintoïste et méditation zen : « Timidité, respect, élégance ».

Cioran, que Rigoni rencontra lors d’un colloque de Cerisy en compagnie de son ami Pierre Klossowski, est bien campé par cet autre insomniaque qu’est son éditeur italien : « Il ne se drape dans aucun jargon, où se dissimule le plus souvent l’escroquerie et le manque d’élégance. Il use d’un lexique commun et accessible à tous, intensément expressif et auréolé de poésie, jamais technique ni hermétique ».

Lui aussi voit bien à quel point Cioran avait vaincu en lui ce virus du fanatisme, dont les innombrables variants circulèrent tant au siècle vingtième.

De Cioran il cite cette déclaration qui m’enchante : « Je crois au destin comme un paysan ». Sagesse suprême sous le masque de la feinte ignorance.

Christopher Gérard

Mario Andrea Rigoni, Impénétrable est le monde, Editions Arcadès Ambo, 90 pages, 15€

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : arcadès ambo, cioran | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

06 mai 2021

Gueorgui Demidov, le rescapé du Goulag

C’est là une réelle résurrection que connaît aujourd’hui l’écrivain russe Gueorgui Demidov (1908-1987), physicien de formation, victime de la Grande Terreur de 1938. Comme des centaines de milliers d’autres innocents, il fut arrêté et condamné, lui pour « terrorisme trotskyste », un crime contre-révolutionnaire passible du fameux article 58 du Code de l’URSS. Déporté dans les camps de la Kolyma, il survécut à l’un des endroits les plus glacés et les plus terrifiants du globe, là où, disent les zeks (les détenus), « même les corbeaux ne font pas de vieux os », parce que, dans cet archipel concentrationnaire, « l’hiver dure douze mois, tout le reste c’est l’été ».

Après avoir purgé ses huit ans à extraire de l’or et à chasser des morses, Demidov reçut un supplément de dix ans pour n’être relâché qu’en 1951, et réhabilité en 1958. Vingt ans de perdus, mais la vie sauve, ce qui, dans le monde de Staline, était une chance.

Le jeune déporté s’était promis de survivre pour pouvoir un jour témoigner. Une fois libre, il se mit à écrire « pour le tiroir » et les amis et, dans les années 70, pour le samizdat, la presse clandestine. Surveillé par la police politique, Demidov vit ses manuscrits confisqués par le KGB. Il mourut sans savoir ce qu’il en adviendrait. L’expérience des camps est évidemment hallucinante ; elle l’emporte sur tout en horreur… mais de songer que, après pareil enfer, l’écrivain a vu disparaître ses manuscrits dans les coffres de l’Etat vous donne comme un coup de grâce…

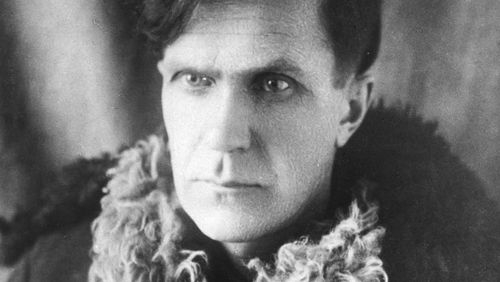

Au Goulag, Demidov fut l’ami de Varlam Chalamov (1907-1982), l’immense auteur des Récits de la Kolyma, l’un des principaux écrivains de la Terreur avec Soljenitsyne, dont il se distingue par un nihilisme absolu, quasi insoutenable. Chalamov croyait que Demidov n’avait pas survécu ; il disait de lui que c’était l’un des hommes les plus nobles et les plus intelligents qu’il ait rencontrés.

Varlam Chalamov

La glasnost gorbatchévienne permit à ces manuscrits confisqués de réapparaître et à ces écrivains, Chalamov comme Demidov, de sortir des oubliettes.

Doubar et autres récits est donc un livre sauvé par miracle de la destruction ; par sa puissance, il se place au niveau des récits de Chalamov, en version humaniste, ou de Soljenitsyne, en version agnostique.

Le lecteur y partage la vie quotidienne des détenus dans ces camps désolés, où les « crevards » tombent par milliers, où les assassins et les voleurs sont considérés par les gardes comme « socialement proches », alors que les politiques sont destinés à agoniser. Demidov montre bien que l’intention du système est d’exterminer sans bruit des pans entiers de la population et ce de façon aléatoire, les crimes étant le plus souvent imaginaires, pour ne pas dire absurdes.

L’enterrement à la sauvette, par moins soixante, du cadavre (dougar, dans l’argot des camps) d’un nouveau-né, la folie meurtrière d’un bourreau tatar, les naïves illusions d’un jeune procureur qui va voir Vychinski pour dénoncer « les fascistes infiltrés dans le NKVD » dans un climat de paranoïa générale et de cynisme obligatoire, tous ces récits font revivre une époque horrible avec une lucidité, une intelligence sensible qui forcent l’admiration.

Christopher Gérard

Guergui Demidov, Dougar et autres récits du Goulag, Editions des Syrtes, 280 pages, 22€

Il est question de Demidov dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Figures, Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature russe | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17 avril 2021

Jacques De Decker, belezen gentleman

Ennemi des certitudes, attentif à tout et multiple entre tous, Jacques De Decker (1945-2020) nous manque. Un an jour pour jour après sa disparition, il réapparaît par le truchement d’un beau livre illustré composé avec autant d’efficacité que d’amour par sa femme, Claudia Ritter, sous le titre Je vais promener ma truffe. Deux cents amis, pour la plupart écrivains ou artistes, ont répondu à l’appel de Claudia, qui invitait chacun à s’inspirer de clichés de lieux ou d’objets (les chouettes !), tous « témoins de l’univers éclectique de Jacques ». Le résultat est remarquable, grâce, en premier lieu, à la qualité et à la pertinence de ces photos prises par Eddie Bonesire, lui aussi un ami du disparu.

Il y a chez ce photographe une netteté, une franchise dans le regard qui font songer à la fameuse ligne claire de nos dessinateurs. En outre, le choix de Claudia - quel cliché proposer à quel contributeur ? - se révèle judicieux, stupéfiant même. Avec sa sobre élégance, l’ensemble reflète une joyeuse mélancolie.

Deux cents amis, des XVII provinces ou de Catalogne, de Rome ou de Germanie, de Bohème ou d’Angleterre ont ainsi rendu leur copie en six langues pour évoquer les mille facettes d’un homme insaisissable, au sourire singulier, et qui vivait dans plusieurs dimensions – multiple.

Le lecteur y retrouve des lieux hantés par Jacques comme l’Académie et les Riches-Claires, les librairies Chapitre XII et Tropismes, la Mort subite et les salons du Cercle Gaulois. Il y apprend bien des choses sur l’ami disparu « qui marchait cinquante centimètres au-dessus du sol » comme le dit un confrère de l’Académie. Son confrère néerlandais Cees Nooteboom le qualifie justement de belezen gentleman, gentilhomme lettré.

Livre-objet, Je vais promener ma truffe, est une sorte de kaléidoscope qui suscite la rêverie plus que le chagrin. Une anecdote parmi d’autres, délicieuse et qui lui va comme un gant : en 1985, lors de la rencontre entre Reagan et Gorbatchev à Genève, Jacques avait été envoyé par Le Soir pour couvrir l’événement. Admis dans le saint des saints en présence des deux maîtres du monde, ne leur lança-t-il pas, en anglais et en russe, la question que se posait tout Belge digne de ce nom : « Avez-vous lu et apprécié Tintin au pays des Soviets et Tintin en Amérique ? »

Phénoménal Jacques De Decker !

Christopher Gérard

Jacques De Decker, Je vais promener ma truffe, Editions Marot, 350 pages.

Commandes : https://www.cleverland-communications.eu

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : jacques de decker, littérature belge | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |