23 juin 2025

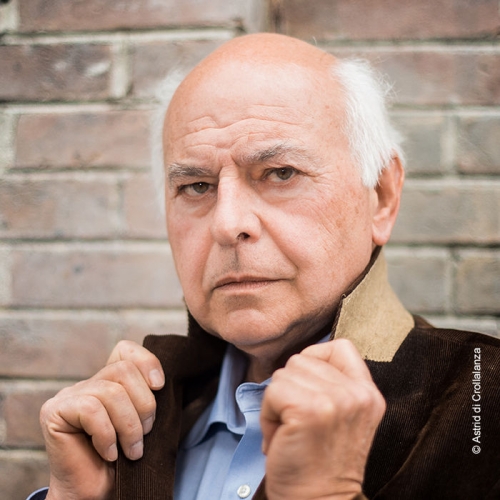

Avec Bruno de Cessole

Cessole à Lisbonne

Naguère, j’ai eu à plusieurs reprises, l’occasion d’évoquer Bruno de Cessole, écrivain raffiné qui incarne depuis des décennies ce que le grand érudit Mario Praz appelait « un agent secret de la civilisation », dressé, tel une digue, contre la marée de l’indifférencié.

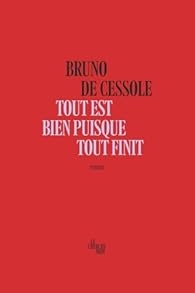

Comme tous ses amis, je savais qu’il s’était retiré à Lisbonne, ville littéraire par définition. Son dernier roman, Tout est bien puisque tout finit, se lira aussi comme une flânerie dans cette ville fascinante, sans doute l’une des capitales de l’exil intérieur, avec Naples et Venise.

Le héros du roman est un écrivain couvert d’honneurs, Baltasar dos Santos, fils de maçon portugais émigré en France, passé par l’école de la République et devenu plus français que les Français, « par conquête et non par héritage », à l’instar de certains Russes blancs. Après cinq romans élitistes et « surécrits » salués par la critique mais boudés par le public, dos Santos jette l’éponge et gagne New York pour y suivre un séminaire de creative writing. Le voilà métamorphosé en écrivain à succès, pondant chaque année un roman à la syntaxe simplifiée, au vocabulaire étique et aux sujets soigneusement choisis parmi les scies politiquement correctes.

Le voilà devenu une figure de cette littérature industrielle autant que prostitutionnelle qui fait vibrer les attachées de presse et tout un public sous-cultivé. Couronné par le Nobel, dos Santos, dans un renversement théâtral, vend la mèche le soir même de la remise du Prix, devant le tout Stockholm : « je suis un charlatan, un imposteur, qui a trahi ses idéaux, etc. ». Non content de s’accabler pour ses « cochonneries littéraires » (Balzac), il ridiculise aussi les jurés pour leur aveuglement et leur conformisme. Scandale international, à la plus grande jubilation de l’écrivain, immédiatement lâché de partout. Après un voyage à New York, occasion d’un joli portrait critique de la Grande Pomme, dos Santos décide, un peu comme son confrère Salinger, de fuir la presse et de plonger dans une sorte de clandestinité. Un courrier de Lisbonne joue le rôle imparti par le rapide destin et ce sera sur les bords du Tage que se planquera Baltasar dos Santos, notre faux cynique. Ce qui nous vaut un splendide portrait de ville, une magnifique évocation d’un art de vivre entre douceur maritime et mélancolie impériale – un bijou de culture et de sensibilité.

Omniprésentes, les ombres de Pessoa, de ses homonymes comme de la poétesse Sophia de Mello, l’amie de l’éditeur Joaquim Vital ; fugitive, celle d’un autre éditeur disparu, Dimitri.

Cet exil, ma foi bien confortable (dos Santos a tout de même reçu le chèque suédois), connaîtra une fin quand, du Brésil, parvient la nouvelle qu’un homonyme ( !) a publié un roman. Le tragique s’invite aussi, à sa manière, ici cruelle et feutrée. En fin de compte, tout est bien, puisque tout finit, avec panache et de manière magistrale.

Christopher Gérard

Bruno de Cessole, Tout est bien puisque tout finit, Le Cherche-Midi, 350 pages, 23€

*

**

L’Île du dernier homme

Naguère critique littéraire à Valeurs actuelles et directeur de la Revue des deux mondes, Bruno de Cessole a publié il y a quelques années Le Défilé des réfractaires et L’Internationale des francs-tireurs, deux anthologies subjectives des auteurs qui ont formé sa sensibilité à rebours du siècle. Tous avaient en commun une réticence à plier le genou devant les donneurs de leçons, un même goût de l’allure... et un très-sûr dégoût des infections mentales. Le regretté Guy Dupré ne parlait-il pas à son propos de « patricien du langage » ?

Voilà que Bruno de Cessole sort de son ermitage avec un roman de plus de quatre cents pages qui illustre cette sentence de Benjamin Franklin placée en exergue du livre : « Ceux qui sacrifient la liberté pour la sécurité n’obtiendront ni ne méritent ni l’une ni l’autre ». Tout ce roman d’une belle gravité s’interroge sur la place laissée ( ?) à nos libertés en ces temps de lutte « contre le terrorisme ». Entre l’Île-de-France et les Cotswolds, de l’Afrique de l’Ouest à Jura, la plus isolée des Hébrides écossaises, de Beyrouth à Alep, nous suivons à la trace un journaliste parisien et une analyste des services secrets britanniques. D’une part, François, quinquagénaire aux goûts littéraires très sûrs (Stendhal, Larbaud, Morand) mais pris d’une périlleuse empathie pour les fous d’Allah sur lesquels il enquête non sans naïveté. De l’autre, Deborah, fille d’un officier du MI 6 qui travaille pour le GCHO, « les grandes oreilles » du Royaume Uni. Le premier est l’un de ces hommes de gauche taraudés par la mauvaise conscience, ce satané désir de repentance comme par « l’obscure attirance pour le pouvoir et la soumission ». Amoureux déçu de la France, cet islamo-gauchiste qui a rendu des services à la cause palestinienne (surtout par mépris de soi) ne peut s’empêcher d’être fasciné par l’Islam combattant, jusqu’à une forme sournoise, plus ou moins avouée, de masochisme qui n’est pas rare dans certaine intelligentsia. Un esprit torturé, complexe, aux lisières de la félonie tant l’aveugle le désir d’un idéal de rechange : « Lui aussi il abominait chez ses contemporains leur effroi devant les vérités trop rudes, leurs compromissions, leur penchant à vouloir tout concilier, ainsi que l’absence de hauteur et de vision à long terme au sein d’une classe politique incompétente ou corrompue ».

De l’autre, sa cadette, linguiste qui perd peu à peu ses illusions sur son rôle dans la protection occulte de ses concitoyens face à l’affolante extension de la surveillance globale. Orwell n’est pas cité par hasard par le père de Deborah, vieil espion désabusé…

Des contacts entre François et des djihadistes de Trappes et de Manchester laissent des traces. La DGSE confie la surveillance du journaliste aux collègues d’Outre-Manche, dans le cadre d’un partage des besognes (et des data). Le GCHO transmet le dossier à la section des dirty tricks et l’affaire s’emballe, comme dans les romans de John Le Carré et de Percy Kemp, un ami de Cessole. L’un et l’autre, le jobard et l’espionne, tous deux manipulés, se retrouvent en Ecosse pour un fatidique face à face sous l’œil d’un inaccessible grand cerf. Un fort roman, érudit et passionné, littéraire en diable. Le retour bienvenu de Bruno de Cessole.

Christopher Gérard

Bruno de Cessole, L’Île du dernier homme, Albin Michel, 432 pages, 21.90€

*

**

Un entretien avec Bruno de Cessole (2008).

Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Comme certains personnages de votre roman, L’Heure de fermeture dans les jardins d’Occident, à savoir « un agent secret de la civilisation » ?

Il m’est difficile de me définir moi-même, et sans doute l’écriture est-elle pour moi le moyen de me connaître mieux, encore que je ne sois pas très porté sur l’introspection. Pour faire bref, disons que j’ai vécu longtemps pour, par, et dans les livres. De façon presque borgésienne le monde m’apparaissait comme une vaste bibliothèque universelle et je souscrivais volontiers à l’assertion de Mallarmé, à savoir que le but de l’existence est d’aboutir à un beau livre. Je suis un peu revenu de ce fanatisme de jeunesse, et j’ai même cherché à contrebalancer cette influence en épousant le réel dans ce qu’il a de plus prosaïque et de plus brutal, mais la littérature me semble toujours, non seulement « un souverain remède contre les dégoûts de la vie », mais un viatique pour temps de détresse, et, plus encore, un mode de vie, une manière unique de dédoubler son existence, de connaître par procuration toutes les vies que j’aurais aimé mener et que, par la force des choses, je ne connaîtrai jamais. Aujourd’hui, c’est sans contradictions que je vis ma double identité d’homme de culture et d’homme de la nature - à travers le recours aux forêts, cher à Jünger. Agent secret de la civilisation ? L’expression, que le grand critique italien Mario Praz s’appliquait à lui-même - et qualité dont relève à mes yeux un Cyril Connolly, un George Steiner, un Claudio Magris ou un Pietro Citati, me plaît, bien qu’il me paraisse présomptueux de me l’approprier. Dans la modeste mesure de mes moyens, je me suis efforcé – en tant que journaliste culturel, critique littéraire, et comme écrivain, notamment dans ce livre, d’être un passeur, de faire aimer et de transmettre des œuvres, des traditions, une certaine idée du goût et de la beauté, dont je constate, navré, qu’elles disparaissent peu à peu sous la lame de fond du « tout marchandise », de l’indifférencié, et du déferlement des modernes Barbares.

Quels ont été vos maîtres en littérature, ceux du passé et ceux que vous avez eu la chance de côtoyer ?

Plutôt que de maîtres, je parlerai de créanciers, dont je me sens à jamais débiteur. Parmi les écrivains du passé ( expression que je récuse car un grand écrivain est toujours un contemporain ) je suis redevable envers une famille littéraire qui va de Chateaubriand à Montherlant en passant par Stendhal, Baudelaire et Barrès ; mais, par certains aspects, je fais aussi allégeance à Flaubert ( pour son éthique littéraire) et à sa postérité, sans même parler des écrivains étrangers, comme Knut Hamsun, Jorge Luis Borgès ou Evelyn Waugh, ce qui m’entraînerait dans des développements trop longs. Parmi ceux que j’ai eu le privilège de connaître, je citerai au premier chef, Ernst Jünger, Vidia Naipaul, Lawrence Durrell, Mario Vargas Llosa, Gregor von Rezzori, Ismaïl Kadaré, et, chez les Français, Jacques Laurent, Michel Déon, Bernard Frank, Jean d’Ormesson, et Guy Dupré…

Votre roman, dont les personnages paraissent si proches de Sénèque et de Lucrèce, semble témoigner d’une intense nostalgie de l’Antiquité. Quelle en est la source ?

L’Antiquité est une vieille passion, depuis les bancs du lycée et de l’université, passion entretenue et développée par la lecture de Nietzsche, Heidegger, et Steiner. Les présocratiques, les Cyniques, les Stoïciens, ont nourri ma pensée, de même que Eschyle et Sophocle, Aristophane, Virgile, Lucrèce, Horace, Tacite et Sénèque, ont formé ma sensibilité. Les derniers jardins de l’Occident, peut-être bientôt en déshérence, ce sont les sources pérennes d’Athènes et Rome qui les irriguent, même si, en héritiers ingrats, nous avons oublié que les Grecs et les Romains nous ont, les premiers, appris à vivre, aimer, et mourir. C’est donc sous les espèces de la nostalgie que se tisse notre rapport à cette Atlantide sombrée qu’est l’Antiquité.

Ce roman, qui comme l’a bien vu Guy Dupré est un conte philosophique, met en scène une sorte de Diogène parisien, le fascinant Frédéric Stauff. Comment ne pas s’interroger sur ce patronyme qui évoque Faust et les Stauffen (FrédéricII !!!)… ou même le comte von Stauffenberg. Qui est donc ce mixte de Cioran et de… De qui au fait?

Anti Socrate, apologiste de Calliclès, et héritier lointain de Diogène le Chien, Frédéric Stauff, philosophe non salarié, est un être de fiction, dont le nom est, on l’aura deviné, l’anagramme de Faust. Mais ce Faust inversé, dont la volonté de puissance est tournée contre lui-même, emprunte un certain nombre de traits, de formules et d’idées, à quelques personnages bien réels : l’irascible Docteur Johnson, Nietzsche, Schopenhauer, et, bien sûr, E.M Cioran, qui, comme lui, hantait les jardins du Luxembourg et ses parages, déplorait l’inconvénient d’être né, campait sur les cimes du désespoir, et déclinait les syllogismes de l'amertume. On pourrait aussi relever chez lui des ressemblances avec des héros de fiction comme le Neveu de Rameau ou le M Lepage du Confort intellectuel de Marcel Aymé. En revanche, mon personnage qui prône l’abstention, le refus de l’agir, et tient l’Histoire pour un catalogue de calamités, ne doit rien à Fréderic de Hohenstaufen – si fascinant soit-il, ni, moins encore, à Claus von Stauffenberg, si admirable soit-il …

Tout le roman (le conte) baigne dans une atmosphère à la fois crépusculaire et allègre. Pourrais-je vous qualifier d’auteur tragique ? De contemplateur ironique de notre présente (et provisoire ?) déréliction ?

De fait, j’ai tenté, dans ce livre, d’ exprimer ce qu’est la « joie tragique », autrement dit l’exultation violente que l’on peut éprouver à se sentir vivre , ici et maintenant, en pleine harmonie avec un univers sans arrière-monde, affranchi de l'espoir, comme de la crainte, face à l’échéance finale au terme de laquelle nous retournerons en poussière. Ce que Frédéric Stauff résume en ces termes : « Que ma destinée fût éphémère, que ce corps, fidèle serviteur de mes désirs, dût retourner au néant dont il était sorti, ne m’était pas source de chagrin ou de ressentiment, mais, à rebours, motif à célébrer dans cette vie fugace et traversée, le principe adorable de la puissance, de la gloire, et de l’éternité ». De là, l’allégresse qui traverse le livre et dissipe l’atmosphère crépusculaire ( le pressentiment de la fin d’une civilisation, dont la fermeture des jardins d’occident est la métaphore) que vous évoquez. Avec l’allégresse, l’ironie, vous avez raison de le souligner, est, en effet, l’autre composante majeure du roman qui n’est pas, comme certains ont voulu le voir, une charge contre notre époque, mais un exercice d’admiration, de gratitude, envers les grands intercesseurs, philosophes et écrivains, paysages spirituels, qui, à travers l’épaisseur du temps, nous ont aidé et nous aident toujours à vivre, ou à survivre.

Propos recueillis par Christopher Gérard pour le Magazine des Livres

Paris, octobre 2008.

Il est question de Bruno de Cessole dans mes Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 juin 2025

OPTIMUM SOLSTITIUM

Il faut éteindre la démesure

plus encore que l'incendie.

Héraclite, fragment 48.

Joyeux solstice d'été MMXXV

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

18 juin 2025

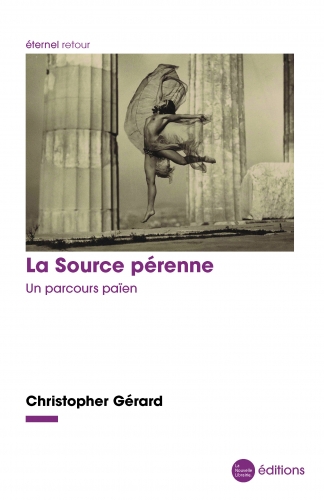

Entretien sur La Source pérenne I

En 25 ans, en un quart de siècle, votre dernier ouvrage, avec ses trois éditions successives, est bel et bien inscrit dans la durée. Doit-on attribuer cette résilience à la mission que s’était assignée jadis un jeune philologue classique qui refusait que sa discipline reste confinée aux musées, à une vulgate ad usum Delphini ou subisse les moqueries des utilitaristes claironnant que l’étude des langues anciennes « est une perte de temps » ? Quid de l’enseignement des humanités gréco-latines aujourd’hui, véhicules théoriques, avec d’autres, de la transmission des sources (pérennes) ? Leur défense n’est-elle pas un combat parallèle tout aussi essentiel que l’évocation littéraire et poétique des traditions vernaculaires partout en Europe ?

En effet, lors de mes études, j’ai perçu une double menace sur les langues anciennes : celle de leur disparition annoncée au nom de fariboles à prétentions égalitaristes (« privilège bourgeois », donc à supprimer d’office au lieu de le proposer à tous) ; celle de leur muséification qui pouvait aboutir à la neutralisation de notre héritage plurimillénaire par le biais d’une forme de relativisme, illustrée par la déclaration d’un celtisant qui, affolé par la puissance des mythes qu’il étudiait, m’affirma piteusement : « J’aurais tout aussi bien pu dédier ma vie à l’étude de l’Islam ».

Si l’on réfléchit bien, tout a été dit par les Anciens : Thucydide et Marc Aurèle, Tacite et Cicéron, tant d’autres, ont donné de l’expérience humaine un tableau exhaustif. La force d’un Platon ou d’un Sénèque pulvérise d’emblée les discours convenus, les propagandes les plus insidieuses, que les études gréco-latines, qui forment à la connaissance approfondie de la rhétorique, permettent de décoder, ou, pour parler post-moderne, de « déconstruire ». Défendre cet accès direct à l’héritage, cette formation de l’esprit dès le plus jeune âge relève du combat culturel au sens le plus noble du terme. Pas de plus puissant vaccin contre le virus de l’idéologie, quelle qu’elle soit. Pas de meilleure potion contre les ravages de l’amnésie collective. L’effondrement de la lecture, les mutations à marche forcée de l’enseignement vers un nivellement toujours plus intégriste, le triomphe de l’image (authentique ou non) et des écrans (avec la chute dramatique de la capacité de concentration) constituent de fameux défis pour les tenants d’une culture traditionnelle. Mais, pour paraphraser certain poète provençal, le désespoir en métapolitique est une sottise absolue, tant les cerveaux, notamment européens, possèdent une capacité d’adaptation, une créativité qui nous étonneront.

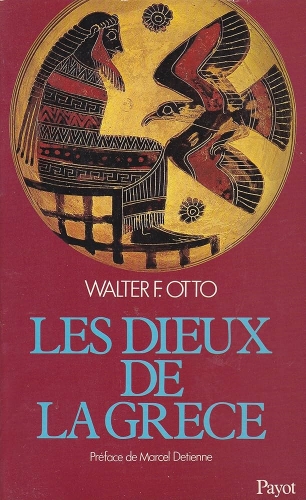

Quel est l’impact d’une œuvre comme celle de Walter Otto, que vous avez souvent cité mais qui reste trop peu connu, à mon sens, quand on aborde les thématiques de la « source pérenne » ?

En effet, vous avez raison, W.F. Otto est, comme Friedrich Georg Jünger, trop méconnu dans le domaine francophone, faute de traductions. Ce n’est pas à vous que je dois faire remarquer la paresse du monde éditorial francophone par rapport à l’intense activité des Italiens ou des Anglo-Saxons. C’est grâce à Marcel Detienne, anthropologue et historien des religions d’origine belge, que j’ai découvert Otto à l’âge de dix-neuf ans, en première candi ! Il s’agissait de sa magistrale préface à la traduction française de Les Dieux de la Grèce, chez Payot, où Detienne soulignait que ce professeur de grec, muté en 1934 à l’université de Königsberg par le nouveau pouvoir, professait « sa foi en Zeus l’Olympien ». L’apport d’Otto, outre une désespérante connaissance des sources dans la plus pure tradition de la Quellenforschung , est sa volonté, étayée avec rigueur, de comprendre le monde ancien avec les yeux d’un Grec. D’où ses portraits saisissants d’Apollon ou d’Hermès. Le même Otto avait aussi étudié le conflit entre monde antique et chrétienté, et l’obstacle épistémologique que constitue l’habitus judéo-chrétien, qui empêche de « voir » ces dieux grecs. Mon travail de dilettante s’inscrit dans cette prestigieuse lignée.

Votre démarche est-elle forcément plus héraclitéenne que parménidienne voire socratique ?

Je suis plus sensible à Héraclite qu’à Parménide, qui me reste encore hermétique. Je n’abandonne pas la partie ; j’attends la retraite pour retravailler tout ce pan de la pensée grecque. Le polémos héraclitéen, sa vision cosmique d’un univers éternel obéissant à des cycles cadencés est d’une totale poésie, et relève de l’inspiration pure, quasi divine. Socrate, lui, reste le père de la maïeutique et le maître de l’ironie, découvertes extraordinaires de la pensée européenne. Sans Socrate, nous ne serions pas aussi libres que nous ne le sommes (potentiellement). Et sans les Grecs, nous n’existerions pas. Imagine-t-on l’Europe, ne fût-ce que sans le théâtre, la tragédie et la comédie ? Socrate nous exhorte à la recherche de la vérité par-delà les faux-semblants ; il nous pousse à vouloir nous perfectionner sans cesse - le propre d’un maître.

Le récit de sa mort volontaire par Platon est saisissant ; il a marqué en profondeur tous les Bons Européens depuis vingt-cinq siècles. Avec Antigone, avec Ulysse et Hector, Socrate demeure l’une des figures les plus lumineuses de notre tradition.

Qu’en est-il de la tradition platonicienne. Peut-on oser vous placer dans les habits d’un nouveau Pléthon ?

Que serait l’Europe sans les grands mythes platoniciens, comme le mythe de la caverne, que le philosophe Jean-François Mattéi a étudié de manière magistrale ? Et la théorie de la connaissance, l’image de la montée du char ailé ? Le détachement des réalités sensibles pour découvrir le Monde des Idées ? Que dire de l’influence dans toute l’Europe d’un livre comme Le Banquet ? Et des visions cosmiques du Timée, qui inspirèrent sa théorie des atomes à Heisenberg ? Certes, Nietzsche s’oppose à Platon, de manière frontale… mais le défi n’est-il pas de penser Platon et Nietzsche de concert ?

Si je puis me permettre un conseil de lecture platonicienne, outre les textes du philosophe lui-même, il y a l’excellent roman du Roumain Vintila Horia, La Septième Lettre.

Lors de mes études à l’ULB, j’ai découvert chez un grand libraire de Bruxelles que vous avez aussi connu, Alain Ferraton, la biographie monumentale du philosophe byzantin Georges Gémiste Pléthon par François Masai, Pléthon et le platonisme de Mistra (Belles Lettres, 1956), dont la lecture me transporta. L’auteur était un dominicain défroqué qui avait enseigné dans mon université et dirigé un département à la Bibliothèque royale. Il avait côtoyé de grands savants belges qui avaient chacun étudié l’ancien paganisme : Joseph Bidez, le biographe et l’éditeur de l’empereur Julien ; Franz Cumont, le spécialiste du culte de Mithra ; le byzantinologue Henri Grégoire… La Belgique de la première moitié du XXème siècle a été un carrefour des recherches sur le paganisme, par exemple à l’Université de Liège pour ce qui du courant pythagoricien. Toute une génération libérée des carcans catholiques a pu s’épanouir et creuser un sillon très profond dans une zone sensible du savoir.

Plusieurs de mes professeurs avaient bien connu Masai ; l’homme détonnait par son immense érudition et aussi, comme plusieurs anciens ecclésiastiques qui avaient quitté les ordres, par son platonisme clairement paganisant - qui heurtait ces positivistes pur sucre (dont je ne fus jamais).

Vous comprenez donc que, dans mon premier roman, Le Songe d’Empédocle, j’ai tenu à célébrer Pléthon et ses disciples, réunis dans la société secrète qu’il avait créée pour défendre l’hellénisme menacé par les Ottomans, La Phratrie des Hellènes. Un chercheur français, Claude Bourrinet, qui a écrit sur Jünger et Stendhal (ce qui est bon signe), vient de livrer une étude sur Pléthon, Zoroastre et Sparte, à laquelle je renvoie.

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2025/04/29/p...

Rappelez-nous les raisons de votre engouement pour la figure d’Empédocle ?

Empédocle d’Agrigente, penseur à la vie mystérieuse, devin errant, a exercé sur la pensée européenne une influence énorme, notamment par sa théorie des Quatre Eléments. Nietzsche disait de lui qu’il était « la figure la plus bariolée de la philosophie ancienne » et qu’il définissait comme « l’homme agonal ». Le Zarathoustra de Nietzsche doit beaucoup à cette figure fascinante qu’il décrit comme « le philosophe tragique par excellence », dont il loue « le pessimisme actif et non quiétiste ». Empédocle a aussi influencé Platon, Aristote, Lucrèce et Plotin, avant de laisser une empreinte sur l’hermétisme arabe et persan. Enfin, Hölderlin et Schopenhauer, Freud et Bachelard ont cheminé à ses côtés. Empédocle préférait créer des énigmes que dicter des solutions ; il a été mal compris pendant des siècles, déformé même, et ce au nom du principe du tiers exclu, qui exige qu’un philosophe ne peut en aucun cas se doubler d’un mystique. Or, chez Empédocle mythe et raison s’harmonisent dans une quête tant intérieure qu’extérieure. Mieux : un courant empédocléen se mêle au pythagorisme pour survivre bien plus tard que prévu dans le soufisme et chez nos alchimistes. Vous voyez qu’il s’agit d’une de ces figures souterraines de la culture européenne, dans l’ombre mais essentielle.

Votre position de philologue classique, qui parle de plein droit du paganisme grec, vous immunise contre tout un kitsch pseudo-païen, de la Wicca américaine aux druidismes de pacotille. Quel message adressez-vous à ceux qui risquent de tomber dans ce piège ?

Si je n’ai guère d’intérêt pour la Wicca, qui se développe surtout en terre anglo-saxonne et protestante, où la tradition du carnaval est moins enracinée que chez nous, catholiques (je parle en païen post-catholique ; je serais né protestant ou orthodoxe, mon discours varierait sans doute), le druidisme, lui, mérite plus d’attention car il a beaucoup évolué depuis trente ans. De loin, je suis l’un ou l’autre nouveau druide et je dois avouer que cela se décante et que leur travail me semble sérieux. Il y a bien sûr dans nombre de groupes un kitsch wiccan ou néo-celtique, avec tatouages et tutti quanti, qui m’horrifie à cause de leur mauvais goût, et de leur confusionnisme qui n’évite pas les génuflexions « correctes ».

Le message ? Retour aux textes, lecture rigoureuse, rejet de toute dérive mercantile, de tout délire confusionniste.

Aujourd’hui, en ce jour de mai 2025, quelles pistes explorez-vous ou quelles pistes suggérez-vous d’emprunter à vos lecteurs ?

Une piste me vient à l’esprit, à développer dans le cadre d’un monde multipolaire : le filon taoïste, en pleine renaissance dans la Chine contemporaine, future puissance hégémonique. Un mode de pensée païen, polythéiste et non dualiste, me paraît une façon de nouer un dialogue avec les taoïstes et aussi les confucéens, dont nous avons beaucoup à apprendre en termes de longue mémoire. Idem avec les Indiens et les Japonais, chez qui le fait de ne pas se présenter comme chrétien ou « occidental » (donc « supérieur ») facilite le dialogue. Il y a là un capital de sympathie, une possibilité d’entrer dans d’autres logiques qui me paraissent importantes dans le cadre d’une stratégie globale.

Christopher Gérard

Ixelles, Calendes de juin MMXXV.

Propos recueillis par R. Steuckers

Commandez directement chez l'éditeur, qui travaille de manière artisanale (et en toute liberté) :

https://nouvelle-librairie.com/boutique/editions-la-nouvelle-librairie/la-source-perenne-un-parcours-paien/

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux, Opera omnia | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04 juin 2025

La Source pérenne

La Source pérenne (troisième édition revue et augmentée) atteste du réveil des Dieux dans la conscience d’un Européen d’aujourd’hui et retrace le paysage mental d’un païen contemporain.

L’objectif ? Revivifier la première fonction, spirituelle ; ranimer des valeurs aristocratiques. Rendre la parole à des auteurs oubliés ou niés et aider à la redécouverte des sources qui, depuis les origines, alimentent l’esprit européen. Nourrir des esprits stérilisés par les dogmes. Se libérer du carcan de la pensée linéaire, dualiste par essence et ennemie des libertés concrètes. Repenser des archétypes puissants, fondateurs de notre civilisation ; réenchanter notre monde défiguré par les titans du système techno-marchand. Redonner une dimension symbolique à notre vie quotidienne en l’ancrant dans les rythmes cosmiques.

Le fil conducteur ? Un parcours païen poursuivi depuis quarante ans, ou comment « suivre la divinité », formule qui résume le paganisme en tant que philosophie au sens strict d’amour de la sagesse, dans son double sens de contemplation par la pensée et d’imitation par l’action.

Prière de commander l'ouvrage directement à l'éditeur,

maison artisanale qui prend un vrai risque

à publier ce genre d'essai intempestif :

https://nouvelle-librairie.com/boutique/editions-la-nouvelle-librairie/la-source-perenne-un-parcours-paien/

*

**

Par un appel à la plus ancienne mémoire de l’Europe, Christopher Gérard fait sienne cette phrase de Martin Heidegger : « il faut une méditation à contre-courant pour regagner ce qu’une mémoire tient pour nous, de toute antiquité, en réserve ». Parti à la recherche des divinités enfuies, l’auteur nous convie à une conversion du regard, à la redécouverte d’une source trop longtemps murée, mais jamais tarie. La postérité littéraire de l’empereur Julien, d’Anatole France à Régis Debray, est étudiée dans un chapitre, ainsi que l’importance d’Alain Daniélou dans le parcours païen de l’auteur. Intelligence et sensibilité se conjuguent dans ce livre d’une grande originalité, qui est aussi celui d’un franc-tireur.

*

**

"Tout procède ici d'une quête de sens, d'une forme de résistance intérieure à l'effondrement de notre civilisation"

François Bousquet, Causeur

"Une course rigoureuse"

Richard de Sèze, Politique Magazine

"Christopher Gérard est un drôle de pistolet. (...) On donne à ce païen le bon Dieu sans confession."

Olivier Maulin, Valeurs actuelles

"Une vision holiste et hiérarchisée du monde contre le nihilisme moderne"

Eléments

"Pourquoi recommander Parcours païen de Christopher Gérard? Parce que la pensée païenne abomine la bassesse mercantile. Parce que le païen Christopher Gérard a du talent. C'est un chrétien qui vous le dit." Pol Vandromme, Pan

"Quiconque s'interroge sur l'identité spirituelle de l'Europe ne saurait ignorer cette composante et négliger le livre si pétulant de Christopher Gérard."

Bruno de Cessole, Valeurs actuelles

"Un parcours dont l'honnêteté et comme une fraîcheur lustrale me touchent".

Jacques Franck, La Libre Belgique

"Son parcours, atypique, voire provocateur, n'est pas celui d'un passéiste nostalgique, mais celui d'un homme de conviction entré en résistance".

P.-L. Moudenc, Rivarol

"Il fait sienne la parole du Bouddha: "j'ai vu l'Ancienne Voie, le sentier aryen, la Vieille Route prise par les Tout-Eveillés d'autrefois et c'est le sentier que je suis"."

Jean Parvulesco, Contrelittérature

"Ce parcours païen est un véritable journal spirituel. (…) De Zeus à Mithra, de Cernunnos à Varuna, c'est à une majestueuse mise en ordre de l'univers et de son destin personnel à laquelle C. Gérard se livre. Hiératique et surtout pas erratique le parcours gérardien!" André Murcie, Alexandre

"Votre défense et illustration du polythéisme signifie, pour moi, un effort pour faire vivre l'esprit de tolérance en vue d'une humanité de paix où régneraient des dieux multiples."

Lettre de Marcel Conche

"J'ai aussi pleuré sur la mort de Pan."

Lettre de Vladimir Volkoff

*

**

« L’on ne présente plus Christopher Gérard. Dans cette portion d’orbe européenne qui se décline en ce vieil idiome français de racine latine, il est le plus illustre représentant de ce mouvement informel, protéiforme, chaotique et irrépressible que nous nommerons, faute d’un terme revendiqué par ses adeptes mêmes, la Nouvelle Renaissance Païenne. Nous ne rappellerons pas ici son long combat mené autour de la revue Antaïos, et ses deux premiers romans Le Songe d’Empédocle et Maugis (L’Age d’Homme) qui l’ont classé d’emblée comme l’un des maîtres du renouveau du genre. Nous nous contenterons de renvoyer le lecteur curieux, sur ce même site, à notre troisième livraison du dix-huit janvier 2006, intitulée Un Roman Contemporain.

La Source Pérenne n’est pas à proprement parler un nouveau livre mais la réédition – ce qui est un très bon signe – du premier ouvrage de Christopher Gérard, paru en 2000, sous le titre de Parcours Païen. Pour parler romain, l’opportunité de ce changement ne nous était guère apparue comme relevant d’une priorité absolue. Nous avions peur d’y deviner une peu convaincante manœuvre de communication éditoriale. Reconnaissons que nos frayeurs anticipatives n’étaient guère fondées. Dans sa première mouture Parcours Païen se donnait à lire comme l’itinéraire spirituel d’un jeune européen à la découverte de son originelle identité. Des bois de la Belgique profonde aux rivages de l’Hellade éternelle, de la haute figure de l’Empereur Julien à la rencontre de l’Inde vénérable, du Nord mythique au Sud vivant, nous empruntions des routes qui nous ramenaient aux sources castaliques d’un ancien savoir civilisationnel et rituellique préservé comme par miracle des incessantes attaques menées depuis des siècles par des monothéismes totalitaires, aujourd’hui relayés par des modernités frelatées…

Sept années ont passé. Ce qui fut donné comme un combat, est désormais vécu comme une victoire. Le regard de Christopher Gérard sur son propre parcours est empli d’assurance. A l’angoissante incertitude des débuts a succédé la sérénité des accomplissements. Le foisonnement antésocratique de l’antique physis heideggerienne est toujours-là. Même si la végétation a obscurci la présence de la margelle sacrée, il suffit de suivre le sillage des couleuvres ouroboriques pour tremper son visage dans les limpidités de l’eau lustrale.

Malgré de nombreux textes que le lecteur retrouvera pratiquement à l’identique dans les deux volumes, La Source Pérenne est un livre beaucoup plus important que Parcours Païen. Ce n’est pas que Christopher Gérard aurait trouvé quelques formules plus heureuses ou quelques formulations plus percutantes. Tout est question de perspectives. Dans Parcours Païen Christopher Gérard pare au plus pressé. Il s’attaque à la racine du mal. Paganisme contre christianisme, polythéisme contre monothéisme. Tel l’Héraklès sur les bords fangeux de l’Herne il coupe les têtes sans cesse renaissantes de l’Hydre monstrueuse. Mais il ne suffit pas de lutter contre les rejetons visqueux de la pieuvre lernique. Il faut trancher ras le principe génératif de cette cancéreuse prolifération carnivore.

Le païen qui tente de résister à l’assaut du chrétien est un accident circonstanciel de l’Histoire. Il y a longtemps que les chrétiens se sont aperçus de l’étroitesse de leur point de vue. L’on pourrait décrire l’édification de la théologie chrétienne comme la digestion successive de multiples strates païennes. Le rabbinisme christique des premiers temps a avalé au cours des siècles maints éléments des doctrines stoïciennes, du platonisme et du mithracisme… Nous arrêtons là une liste que nous pourrions longuement poursuivre ou détailler… Dans le chapitre « Mysteria Mithrae » Christopher Gérard nous offre le plaisir d’une analyse descriptive, mais qu’il précise non exhaustive, des plus jouissives de quelques uns de ces emprunts qui sont devenus des piliers essentiels du catholicisme ! Les théologiens ont senti venir le danger. Devant la montée de l’érudition d’une fraction non négligeable des élites à la fin du dix-neuvième siècle et la remise en question au siècle suivant des fondements historicistes et dogmatiques des religions monothéiques ils ont dû trouver quelques parades plus efficaces que les sempiternelles et péremptoires objurgations de rares fidèles récalcitrants à l’obligation passive de la croyance en la Vérité révélée. Très malignement le christianisme a tenté de surmonter ses tendances sectaires. Au lieu de gratter là où ça fait mal l’on passera le badigeon de l’oecuménisme conciliant, l’on ne parlera plus d’hérétiques mais de religions du Livre, la machine du monothéisme a resserré les rangs pour contrer le seul véritable ennemi ; le polythéisme. Mais comme celui-ci embrasse une multiplicité de civilisations en leur essence étrangères à l’idée même de monothéisme, l’intelligentsia d’obédience culturelle catholique a mis au point un concept de tradition religieuse capable de ratisser beaucoup plus large que les instruments messianiques habituels. L’on n’a jamais comparé le travail de René Guénon à celui de Spinoza. Et pourtant un escalier qui permet de s’échapper d’une vision infantile de la représentation de Dieu par un concept philosophique moins naïf est aussi et en même temps l’escalator mécanique qui permet de remonter à ce que l’on avait quitté.

Le lecteur aura compris le sens du nouvel intitulé : le concept de Source Pérenne s’oppose au dogme de Tradition Primordiale. N’allez pas accroire que Christopher Gérard s’en est allé bricoler une notion plus ou moins ingénieuse à opposer aux dogmatiques de la Tradition Primordiale. La Source Pérenne se donne à lire comme une entreprise généalogique de restitution généralisée. Ce qui est en premier n’est pas à l’origine : le christianisme ne s’est pas seulement coulé dans le lit du platonicisme et du plotinicisme il a aussi annexé l’évidence de la multiplicité du monde qui fonde le polythéisme. L’Un exige le Multiple, sans quoi il ne serait que l’indifférencié totalitaire du néant et de l’être. Devant ce scandale de la nécessité de l’existence du Multiple pour assurer sa propre existence, les monothéistes se sont vus obligé de mettre au point cette notion de primordialité temporelle pour assurer la prééminence de l’Un sur le Multiple, qu’ils considèrent comme le gardien du troupeau. Avec la tradition primordiale les pieuses ouailles seront bien gardées !

Avec La Source Pérenne, la vision gérardienne s’agrandit. La pensée de Christopher Gérard a gagné en altitude et en plénitude. Le concept de Source Pérenne est un bélier de bronze qui ne cessera plus de battre les murailles de la Tradition Primordiale jusqu’à leur écroulement final. Ce livre de Christopher Gérard est à méditer. Il est d’abord d’une richesse incroyable. Il n’est surtout pas le résultat de longs et oiseux raisonnements interminables. Il est le fruit juteux de la connaissance savoureuse des choses, des êtres, des gens, des livres et des cultures qui se donnent à vivre selon les concrètes modalités de l’expérience pragmatique de la rencontre d’un poëte, d’un guerrier, d’un Homme libre et ferme, tel qu’en lui-même sa volonté le fonde, avec la chair païenne du monde et des Dieux. »

André Murcie

*

**

« Erudit, profond, pertinent y compris dans ses impertinences, l’essai de Christopher Gérard vient réveiller les consciences dans une défense subtile, vivante et non pas archéologique du paganisme.

Le paganisme dont il est question ici, loin d’être une nostalgie d’un passé idéalisé, un refuge, une fuite, est l’affirmation franche de la reconnaissance du divin dans sa manifestation visible, au quotidien, et du lien sacré entre l’homme et la nature. C’est aussi un combat contre tout ce qui réduit la liberté et la créativité, contre toutes les prisons nées des conditionnements. En ce sens, le paganisme, comme tradition au temps cyclique, est bien davantage le véhicule de voies d’éveil que des traditions au temps linéaire. Christopher Gérard voit aussi dans le paganisme le vecteur du renouveau d’un Occident en détresse, non dans une opposition quelconque à l’Orient mais plutôt en cherchant en Orient, en Inde notamment, les ingrédients du réveil.

Christopher Gérard montre comment derrière le vernis, certes épais, des monothéismes, les mentalités restent païennes et appellent au plus profond d’elles-mêmes au réenchantement du monde : « La religion de l’Europe est d’essence cosmique. Elle voit l’univers comme éternel, soumis à des cycles. Cet univers n’est pas regardé comme vide de forces ni comme « absurde » comme le prétendent les nihilistes. Tout fait sens, tout est forces et puissances impersonnelles régies par un ordre inviolable, que les Indiens appellent Dharma (concept récupéré plus tard par les Bouddhistes), terme qui peut sembler exotique, mais que les Grecs traduisent par Kosmos : Ordre. Depuis des millénaires, notre religion, reflet de la tradition primordiale, pousse l’homme à s’insérer dans cet ordre, à en connaître les lois implacables, à comprendre le monde dans sa double dimension visible et invisible. Le païen d’aujourd’hui, comme il y a trois mille ans, fait siennes les devises du Temple d’Apollon à Delphes : connais-toi toi-même et rien de trop. »

Cet essai veut délier et réveiller, appeler à l’aristocratie de l’esprit, se souvenant que la voie est d’abord une mise en œuvre et non un discours sur l’œuvre. »

Rémi Boyer, La Lettre du Crocodile

*

**

"Voilà un bréviaire plein d'intelligence et de lumineuse vitalité"

Bruno Favrit

*

**

Traditio perennis

En octobre 2000 paraissait à L’Age d’Homme, providence des dissidents, mon essai Parcours païen, que je qualifiais d’archéologie de la mémoire. L’ouvrage, rapidement épuisé, a reparu en 2007 chez le même éditeur dans une version revue et augmentée, sous le titre La Source pérenne. Voici ce que le jeune Laurent Schang disait de Parcours païen dans Le Baucent, revue littéraire publiée à Metz.

Acte un. Imaginez un gamin, douze ans à peine, passionné d'archéologie, penché sur le squelette d'un guerrier franc enterré là depuis quoi ? dix, quinze siècles... L'enfant, pas encore un adolescent, s'active pour mettre au jour les restes du vieux Belge qui en son temps dut être un rude gaillard. Pour Christopher plus qu'une pièce de musée, c'est une authentique relique qu'il est en train d'exhumer. Mieux: qu'il ressuscite. Premier sentiment de religiosité, et déjà, confusément, le sens du tragique. L'alchimie s'opère.

Acte deux, quelques années ont passé. Nous retrouvons Christopher, jeune homme toujours passionné de fouilles, dégageant du chantier où il s'affaire une pièce de monnaie romaine du règne de Constantin. On lui a dit que ces ruines, tout ce qu'il reste d'un édifice jadis magnifique, remontent aux premiers chrétiens et à leur frénésie destructrice. Pourquoi un tel déchaînement de violence ? Il frotte la pièce, parvient à lire l'inscription qui y est martelée. En bon latiniste, il n'éprouve aucune peine à la traduire. Soli Invicto Comiti. Sans qu'il s'en rende bien compte, quelque chose se produit en lui, comme une prise de conscience qui va déterminer toute sa vie. Sa religion est faite.

Si vous demandez à Christopher Gérard ce qu'il fait dans la vie, question typiquement occidentale qu'il déteste, sa réponse sera invariablement la même: «archéologue de la mémoire». Avec ça, vous serez bien avancé. Demandez-lui plutôt qui il est, et d'où il vient. Là, il vous répondra tout accent dehors: «Moi, Irlandais, Germain et Hellène»! Né new-yorkais en 1962, d'un père belge et d'une mère d'origine irlandaise, Christopher Gérard n'attend pas sa première année pour faire son grand retour sur le Vieux Continent. Il n'en bougera plus que pour effectuer des sauts en Inde, ce qui, pour Gérard l'indo-européen revient au même, ou à peu près. Une fois diplômé de l'Université Libre de Bruxelles (licence de philologie), Gérard se lance dans l'enseignement. Mais pas n'importe lequel, celui de la plus vieille sagesse européenne, celle que lui a révélé sa formation de latiniste.

Ne manquant pas d'ambition et prenant son courage à deux mains, il écrit à Ernst Jünger, pour obtenir de lui l'autorisation de reprendre à son compte la publication d'Antaios, revue que le nonagénaire auteur du Traité du rebelle avait cofondée et animée avec Mircea Eliade de 1959 à 1971. Jünger accepte. Le premier numéro d'Antaios nouvelle formule paraît sous le parrainage de l'anarque à l’été 1993 (seize livraisons ainsi que plusieurs plaquettes paraîtront jusqu’en 2002). Antaios se veut une source d'inspiration pour préparer le XXIème siècle, dont on sait depuis Jünger qu'il sera celui des Titans, et le XXIIème siècle, celui des Dieux. Depuis, Antaios s'honore d'accueillir dans ses pages Michel Maffesoli, Alain Daniélou, Arto Paasilina, Robert Turcan, Gabriel Matzneff, ou Jean-Claude Albert-Weill.

Le paganisme selon Christopher Gérard? L'expression, superbe, est de lui: «redevenir soi-même macrocosme». Pas de divinité tutélaire, ni de menu à la carte, façon New Age. Pas question de se convertir au brahmanisme ou à l'hindouisme. Ridicule! Pas de mythe de l'Age d'Or. Pas d'illusion sur la technique, mais pas de blocage mental dessus. Pas d'idolâtrie non plus. «Méden agan» (rien de trop). Prier une multitude de dieux revient toujours à vénérer le seul et même dieu démultiplié en autant de services à rendre. Non, le paganisme vrai consiste à révérer l'un et son contraire, Apollon et Artémis, Sol et Luna, tous participant d'un même ordre du monde harmonieux, dans une pratique personnelle, libre et joyeusement acceptée. Une ascèse, un combat aussi, contre le monothéisme génocidaire, l'homogénéisation, les idéologies modernes. Rien de plus éloigné du paganisme que le fanatisme, le sectarisme religieux. Cest pourquoi Gérard n'aime pas le mot foi, et lui préfère fides (sa devise, «Fides aeterna»). Et n'allez pas lui dire que le monde est désenchanté, lui vous rétorquera crépuscule en bord de mer, brame du cerf au petit matin, bruissement du vent dans les branches, chant du ruisseau.

Le Baucent: Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, Christopher Gérard, pourquoi ce titre, Parcours païen ?

Parcours païen est un recueil de textes illustrant le réveil des Dieux dans la conscience d'un jeune Européen d'aujourd'hui. La pensée grecque, surtout celle des présocratiques (sans oublier l'héritage tragique), l'empereur Julien, le souvenir de fouilles archéologiques menées durant l'adolescence, la figure solaire de Mithra, des voyages aux Indes sur les traces d'Alain Daniélou, l'Irlande ancestrale, tous ces éléments à première vue disparates, mais d'une cohérence souterraine, composent le paysage mental d'un «Païen» d'aujourd'hui. La vision proposée est donc personnelle: il s'agit bien d'un itinéraire et d'un témoignage, celui de la permanence d'un courant polythéiste en Europe. En rassemblant ces textes, j'ai voulu offrir au lecteur des pistes de réflexion et montrer que le paganisme est à la fois civilisateur et apaisant. Trop de malentendus, de caricatures l'ont rendu suspect et il était temps d'en finir avec toute une bimbeloterie. Ce recours à la mémoire païenne constitue un idéal de résistance aux ravages de la modernité. Prenons un exemple: les Grecs nous ont livré comme principale leçon de ne se laisser arrêter par aucune question, de refuser tout dogmatisme. Or notre modernité, héritière d'un christianisme désincarné (protestantisé), se fonde sur des dogmes: autonomie de l'individu, mythe du progrès et de la croissance, etc. Etre Païen, c'est opposer à ces chimères les cycles éternels, la souveraineté de la personne, c'est-à-dire des hommes et des femmes de chair et de sang qui héritent, maintiennent et transmettent des traditions, une lignée, un patrimoine au sens large. Je lisais il y a peu le beau roman d'un authentique Païen, Jean-Louis Curtis, Le Mauvais Choix (Flammarion 1984). Ecoutons ce que cet homme remarquable hélas disparu dit du paganisme: «On discerne dans le paganisme une grâce quasi miraculeuse, une intelligence profonde de la vie, du bonheur de vivre. Alors point de religion contraignante, mais seulement des fables gracieuses ou terribles, (...) des choses de beauté qui étaient à la portée de tous». Curtis voit bien que les utopies, ces maladies de l'intelligence, vomissent le sacré parce qu'elles y voient une menace. Etre païen aujourd'hui, c'est refuser les utopies, la marchandisation du monde et le déclin de la civilisation européenne. C'est aussi revendiquer haut et fort une souveraineté attaquée de toutes parts. Je signale qu'en plus, l'ouvrage comprend une défense de l'Empire: du Brabant à la Zélande, de la Lorraine au Limbourg, nous sommes tous les héritiers d'une civilisation prestigieuse. Il nous appartient de rétablir l'axe carolingien, pivot d'un ordre continental digne de ce nom. Adveniet Imperium!

Le Baucent: Vous citez abondamment Ernst Jünger et on comprend pourquoi. Mais que pensez-vous de son compatriote Hermann Hesse, dont l'œuvre immense, disponible au format de poche, présente bien des similitudes avec celle de Jünger, en particulier s'agissant de la vision du monde, et ce malgré deux cheminements dans le siècle à l'opposé l'un de l'autre ? Je pense à Siddharta, Demian, ou Le Loup des steppes.

Vous avez raison de faire référence à cet écrivain «alémanique», que Jean Mabire définit très justement dans Que lire II (1995) comme «le plus fidèle disciple de Nietzsche, mais aussi des romantiques allemands». La lecture de Siddhartha m'a bouleversé autant que celle de Sur les falaises de marbre. Hesse, comme Jünger, est l'un des grands éveilleurs de l'aire germanique: tout jeune Européen doit avoir lu Le Loup des steppes, Le Voyage en Orient, Le Jeu des perles de verre,... J'empoigne mon exemplaire annoté de Siddhartha et je tombe sur ces lignes: «Qu'un héron vînt à passer au-dessus de la forêt de bambous et Siddhartha s'identifiait aussitôt à l'oiseau, il volait avec lui au-dessus des forêts et des montagnes, il devenait héron, vivait de poissons, souffrait sa faim, parlait son langage et mourait de sa mort». Quelle plus belle évocation du paganisme?

Propos recueillis par Laurent Schang.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux, Opera omnia | Lien permanent | Tags : mythes, paganisme, spiritualité | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Avec Jérôme Leroy

La Petite fasciste, le dernier-né de Jérôme Leroy, est un court polar politique, ou équivalent, dans la lignée de ses confrères Manchette et Jonquet. Il récapitule maints leitmotive de ses romans antérieurs, de Monnaie bleue, naguère salué e.a. par Dominique Venner, à L’Ange gardien : une république entrée dans sa phase finale de décomposition, le jeu aussi obscur que sanglant d’officines discrètes de l’état profond, le climat qui se détraque avec ses terribles canicules, d’émouvantes figures de lettrés anachroniques qui lisent Chardonne et Pirotte (voire Homère et Héraclite), des amours tragiques…

Cette petite fasciste, Francesca, compte un grand-père italien qui a porté la chemise noire jusqu’au bout et l’autre, le flamand, qui a rêvé à un Grand Reich réunissant tous les Germains pour mille ans. Cette khâgneuse (nous sommes bien dans un roman de professeur) milite dans un groupuscule ultra, Les Lions des Flandres ; elle pratique le tir rapide et le close combat ; elle lit Vu de droite, d’Alain de Benoist, en petite tenue. Ce qui nous vaut quelques lignes amusantes sur les « beatniks » qui croient aux nymphes et « à l’énergie des menhirs autour desquels il convient de faire danser nues des vierges coiffées de couronnes de fleurs ». Quelle imagination !

Francesca sera, sans le vouloir, l’une des protagonistes du coup d’état, mené bien sûr par les « modérés », qui débarquera le Dingue, président probablement toxicomane, fabriqué de toutes pièces par l’oligarchie et qui, claquemuré à l’Élysée, gouverne à coups de 49-3 jusqu’à l’établissement de la loi martiale, et les arrestations en masse qui en sont la conséquence. Car cette belle fasciste de vingt ans à peine se trouve être la maîtresse d’un député socialiste de soixante ans, Bonneval, un homme probe sur qui le système croit pouvoir compter pour « sauver la République ». Un tueur qui se trompe de maison, un attentat islamiste ( ?), un parti nationaliste prêt à tous les compromis comptent parmi les ingrédients de cette macédoine, ma foi réussie.

Christopher Gérard

Jérôme Leroy, La Petite fasciste, La Manufacture de livres, 190 pages.

*

**

Semper idem, Jérôme Leroy, qui nous revient avec un drôle de récit, composé d’une soixantaine de courts textes, rêveries ou souvenirs d’humeur mélancolique. J’y retrouve son talent de poète, cette capacité à graver dans le marbre un instant de grâce, et aussi les obsessions de cet attachant écrivain, rendu inconsolable par le crépuscule d’une civilisation, par la disparition, de son vivant, du monde d’avant, où « les distances et le temps avaient un sens, une réalité, une vérité qui s’imposaient ».

Tout au long d’une enfance et d’une jeunesse que l’on devine provinciales et heureuses, Jérôme Leroy a eu la chance, par le truchement d’une famille aimante (émouvant portrait du grand-père instituteur, qui fait des crêpes pour ne pas répondre aux questions incongrues de son petit-fils) mais aussi d’une sensibilité d’artiste servie par une mémoire d’éléphant, de pouvoir accumuler des réserves qui, durant toute une vie d’homme, permettent de résister aux coups du rapide destin.

Le lecteur picorera avec un vif plaisir dans ces souvenirs musicaux (du rock vintage à la soul), littéraires (Dumas, Toulet, Déon, les érotiques et les francs-tireurs), scolaires (certaine prof de maths, telle autre de français, lectrice de Rouge mais conseillant L’Anthologie de la poésie française du normalien Pompidou), bibliophiliques (les antiques Livres de Poche avec leurs couvertures bigarrées et leurs préfaces de Nimier ou de Morand), balnéaires (côtes de Picardie et des Flandres, aux sables froids et multicolores), télévisuelles ou coquines. Il ne pourra que faire sien l’éloge du limpide Clément Marot, dont le style efface d’un trait l’actuelle « langue du ressentiment, de l’hystérie et du pathos » - celle des réseaux que l’on dit « sociaux », si adaptés aux curées vertueuses.

Semper idem, Jérôme Leroy, le très-philhellène, qui, clopin-clopant, chemine à son rythme vers la sagesse d’un Grec ancien : « je lis, je nage, je compte les atomes ».

Christopher Gérard

Jérôme Leroy, Un Effondrement parfait, La Table ronde, 154 pages, 16€

*

**

Adrien Vivonne, poète chanté naguère par ses confrères Norge et Pirotte (le cher Michel Déon le fit traduire en gaélique), ce poète étrangement occulté, est le personnage principal du dernier roman de son ami Jérôme Leroy.

A dire vrai, Vivonne apparaît plutôt comme un conte philosophique, aux lisières du réalisme magique tant sa complexe structure et son ampleur poussent à la rêverie et à l’évasion.

J’y retrouve bien des obsessions de Jérôme Leroy, déjà mises en scène dans Monnaie bleue, Les Jours d’après ou Un peu tard dans la saison, car, livre après livre, depuis trente ans, en authentique écrivain, Jérôme Leroy édifie son univers et déploie ses harmoniques.

Le crépuscule d’une civilisation qui se délite et implose dans la folie meurtrière et le chaos climatique ; l’Eclipse, mystérieux phénomène qui fait disparaître des citoyens par milliers, sans tambours ni trompettes, comme transportés dans un monde parallèle, celui de la Douceur, où tout est « rose, orange, bleu, mauve ». La paternité révélée sur le tard, l’usage des psychotropes, la pluie sur les toits du Rouen « d’avant », la tenace nostalgie des îles-refuges (grecques, faut-il le préciser), le carcan techno-marchand et la rage désespérée qu’il suscite, et, comme un dur refrain, larvée ou incandescente, la pire des violences, la guerre civile. Tel est le décor. Outre des sauts temporels parfois périlleux, l’artiste y ajoute le Stroke, AVC planétaire qui fait s’arrêter net drones, smartfaunes et ordinatoires. Les personnages peuvent entrer en scène.

Surtout, la poésie y joue son rôle … essentiel, puisque sa dimension quasi théurgique permet des miracles : les lecteurs sincères de Vivonne peuvent, grâce à elle, passer de l’Autre Côté, faire sécession, soulever le Voile d’Isis.

J’y retrouve aussi des figures typiques de Jérôme Leroy, Garnier, éditeur dans le VIème et faux frère de première catégorie ; Chimère (ou Chimène, les manuscrits ne sont pas unanimes), la khâgneuse devenue guerrière sans pitié dans les rangs de Nation celte, une milice pratiquant les sacrifices humains et dont les druides ont lu Evola et Dumézil dans le texte – c’est dire s’ils sont féroces.

Apparaît surtout la figure du Poète aveugle, celui qui chanta jadis la couleur vineuse de l’océan ; les Physiciens Empédocle et Héraclite, les penseurs d’avant le dogme. Nulle rédemption dans ce conte païen, mais, je le répète, la sécession des meilleurs.

Comme dans Un peu tard dans la saison, dont Vivonne serait une suite, l’histoire est tout à la fois abracadabrantesque et archétypale, racontée depuis le futur, où règne la Douceur, nouvel ( ?) Age d’or qui ignore la violence et l’avidité – une sorte de Flower Power réalisé par des anarcho-végétariens qui adorent les Dieux d’avant la Croix.

Vivonne, à l’évidence, récapitule en l’amplifiant l’imaginaire d’un authentique voyant dont les larmes sont les nôtres.

Christopher Gérard

Jérôme Leroy, Vivonne, La Table ronde, 408 pages, 22€

Il est question de Jérôme Leroy dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |