10 février 2021

En cherchant Jean Parvulesco

Quelle surprise de voir paraître un essai intitulé En cherchant Jean Parvulesco, sous la plume de Christophe Bourseiller, journaliste, spécialiste de l’ultragauche… et surtout connu comme acteur. Fils de comédiens, il apparaît en effet très jeune dans trois films de Jean-Luc Godard, son « parrain », aux côtés, le veinard, de Marina Vlady ou de Macha Méril. Avec le recul, il se voit comme un « singe savant » ou, plus âgé (dans les films d’Yves Robert ou de Claude Lelouch), comme « un pitre plein de morgue ».

En réalité, le livre est une sorte de lettre à Godard, pleine d’amertume. Sa première moitié est centrée sur le cinéaste, à la fois placé sur un piédestal et cible de reproches plus ou moins implicites. A l’origine, la fameuse scène d’A bout de souffle où Jean-Pierre Melville, qui joue le rôle d’un écrivain qui s’appelle Jean Parvulesco, répond à Jean Seberg que sa plus grande ambition dans la vie est de « devenir immortel, et puis mourir ».

Christophe Bourseiller semble s’agacer a posteriori de l’importance accordée par Godard à cet inconnu, car, en 1960, Jean Parvulesco n’a rien publié ; il grenouille dans les milieux de la Nouvelle Vague avec Alfred Eibel et Michel Mourlet. Ce futur auteur ésotérique, ami d’Abellio et de Rohmer, proche d’Eliade et de Melville, justement, est en train de devenir une figure mythique. Fut-il un agent de la Sécurité militaire française, voire des services britanniques, dans la Vienne du Troisième Homme ? Quel fut son rôle occulte dans certain gouvernement provisoire en exil à Madrid ? Sauva-t-il l'acteur Maurice Ronet d’une plongée fatale dans la guérilla anti-marxiste en Angola ? Mystère et boule de gomme.

Tout au long des pages, le lecteur perçoit chez Christophe Bourseiller un mélange de fascination ennuyée pour Parvulesco, perdant complet aux yeux de cet homme installé (professeur à Sciences Po, chez lui dans tout l’appareil politico-médiatique) et aussi de profond ressentiment à l’égard de Godard. Nous passons de l’une à l’autre sans toujours savoir où veut en venir ce Narcisse contrarié. Parfois pointe l’impression que l’exilé roumain sert de stylet dans un règlement de compte.

Jean Parvulesco et CG rue Férou, à L'Age d'Homme, 2001

Bourseiller n’est pas écrivain, juste un journaliste – lui manque hélas ! la patte du styliste pour décrire ce malaise. D’où ma déception à lecture de son livre, qui n’est pas vraiment une enquête ni une descente en soi-même. Dommage.

En un mot comme en cent, l’énigmatique Jean Parvulesco (1929-2010), un ami regretté, qui écrivait « dans un but de guerre eschatologique finale », le voyant extra-lucide entre burlesque et vision, le continuateur en géopolitique de Karl Haushofer -Endkampf pour le bloc continental ! -, le conspirateur-né et le flamboyant mythomane, cette figure attachante des décennies durant d’un certain underground, attend toujours un livre digne de lui.

Christopher Gérard

Christophe Bourseiller, En cherchant Jean Parvulesco, La Table ronde, 128 pages, 14€

Il est question de Jean Parvulesco dans Les Nobles Voyageurs

Voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2010/11/24/exit-je...

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04 février 2021

Un Mauvais maître

Juriste de formation, auteur d’essais pointus sur le droit constitutionnel et sur le Maroc, mais aussi d’une passionnante Histoire du snobisme, Frédéric Rouvillois a fait ses premières armes dans l’underground monarchiste, en collaborant aux revues non-conformistes Réaction et Les Épées. D’où le ton et l’esprit de son premier roman d’esprit légitimiste, Les Fidèles, où il évoque le destin d’une antique lignée féodale. Ce professeur de droit constitutionnel a aussi dirigé le précieux Dictionnaire du conservatisme aux éditions du Cerf.

Le voilà qui s’attaque avec bonheur au roman policier avec Un Mauvais maître, où un couple de policiers enquête sur l’assassinat d’un mandarin parisien, le professeur Desnard, brillantissime crapule, l’archétype du pervers narcissique « enjôleur et brutal », qui pourrait bien ressembler à certain agrégé de droit public récemment accusé de viol sur mineur et d’inceste. Ce personnage peu reluisant appartient à la gauche caviar : rien de ce qui est « humaniste » ne lui est étranger. Ce féministe en chef se révèle avant tout goujat pur sucre ; ce progressiste de carnaval masque à peine son abyssal mépris pour les petites gens (i.e. ceux qui n’ont pas le bonheur d’être agrégés de droit) ; bref, cet adorateur de l’Humanité est - ô surprise - une parfaite canaille.

Manipulateur sans scrupule, capable de séduire pour détruire des rivaux qu’il repère bien en amont, Desnard finit égorgé dans un square du IXème arrondissement, sur l’emplacement des anciens jardins du bourreau de Paris, le front lacéré d’un vengeur XXI. Qui a pu tuer ce machiavel de l’Université, dont le romancier décrit avec un luxe de détails ces subtiles stratégies qui l’ont propulsé à la première place ? Son épouse ? L’amant d’icelle, qui est quelque chose comme chirurgien ? La maîtresse délaissée ? Son âme damnée, un ancien trotskiste qui lui doit tout ? Une secte de cinglés qui servent de supplétifs dans le cadre d’opérations spéciales téléguidées par l'Elysée ?

Avec habileté et non sans (cruel) humour, Frédéric Rouvillois nous promène dans ce monde faisandé et nous propose une galerie de suspects idéaux. Jusqu’à la surprise finale.

Christopher Gérard

Frédéric Rouvillois, Un Mauvais maître, La Nouvelle librairie, 276 pages, 16.90€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : polar, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

03 février 2021

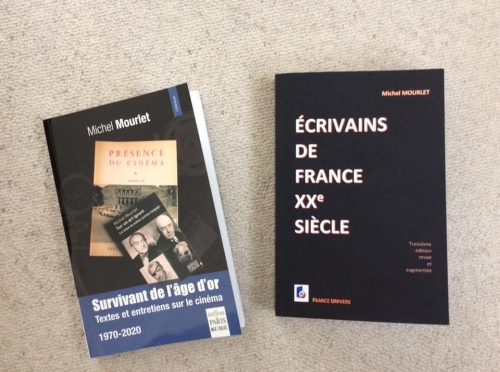

Avec Michel Mourlet

Avec Une Vie en liberté (Séguier) ses mémoires publiés en 2016, Michel Mourlet s’amusait à évoquer les « heureuses rencontres » d’une vie bien remplie. Auteur vers 1960 du manifeste des Mac-Mahoniens, phalange de cinéphiles en rupture avec la « bien-pensance » cinéphilique de l’époque (ces jeunes gens, dont Alfred Eibel et Bertrand Tavernier, adulaient Lang, Losey, Preminger et Walsh - et non Antonioni ou Hitchcock), Michel Mourlet est aussi romancier, salué par Fraigneau et Morand. Et homme de théâtre, critique, spécialiste de la télévision, éditeur indépendant de livres et de revues (la fameuse revue non-conformiste Matulu !), défenseur de la langue française, et même acteur de cinéma (dans A bout de souffle)…

Surtout, ce disciple contemporain de Parménide incarne d’une manière éminemment française celui qui refuse de marcher en file indienne , « ludique et désenchanté, grave et désinvolte ».

Deux livres récents permettent de mieux connaître cet esprit indépendant. Le cinéphile d’antan tout d’abord avec Survivant de l’âge d’or, un recueil d’inédits, études et entretiens datant des années 1970-2020, où Michel Mourlet évoque, dans le désordre, Rossellini et Cecil B. DeMille ; ses amis Rohmer et Cottafavi, Astruc et Sautet ; Fellini et Tarantino, deux cinéastes qu’il goûte peu ; et Godard, jugé surfait sauf dans Pierrot le fou.

Les trois éditions, depuis 1997.

Le critique littéraire ensuite avec la troisième édition revue et augmentée de ses Ecrivains de France. XXème siècle, dont j’ai le bonheur de posséder les trois éditions ornées d’amicaux envois. Cela fait bientôt vingt-cinq ans que j’ai reçu cet essai si personnel, magnifique galerie d’écrivains salués avec une savante amitié et dédié à Michel Déon. Anouilh l’hurluberlu, si longtemps tenu sous le boisseau malgré ses cinquante pièces, dont Antigone et Ornifle ou le courant d’air. Beckett, l’aboulique suprême. Bernanos, l’intransigeant, toujours déçu par les faits et n’aimant que les causes perdues. Chardonne, « l’un des plus parfaits produits de l’âme française ». Claudel, « molosse de la foi ». Déon, bien sûr, dont Mourlet dit l’importance du tout grand roman qu’est Un Déjeuner de soleil. Le regretté Dupré. Fraigneau, le phénix, qui connut le purgatoire et la renaissance de son vivant, un peu comme Morand (hélas ! absent de ce livre). Tant d’autres, de Giraudoux à Toulet, sans oublier Montherlant, interrogé peu avant son suicide et qui confie sa douleur de vivre dans un monde où tout le blesse.

Deux bijoux de haute culture, deux exemples d’une réjouissante liberté d’esprit.

Christopher Gérard

Michel Mourlet, Survivant de l’âge d’or. Textes et entretiens sur le cinéma 1970-2020, Editions de Paris, 176 pages, 18€.

Ecrivains de France XXème siècle, France Univers, 398 pages.

*

**

Entretien avec Michel Mourlet

Propos recueillis par Christopher Gérard

Depuis votre premier livre, D’Exil et de mort (1963), roman salué par Paul Morand, vous n’avez cessé d’écrire. Quel genre d’écrivain êtes-vous ?

Quelqu’un, me semble-t-il, qui a des curiosités multiples, répugne à la spécialisation et n’est jamais là où on l’attend. J’ai au moins cinq catégories de lecteurs : ceux qui pensent que je suis un théoricien du cinéma ; ceux qui pensent que je suis un écrivain de fiction, accessoirement essayiste de droite ; ceux qui me prennent pour un journaliste ; ceux qui ne me connaissent que pour mes activités théâtrales, pièces et critiques ; ceux enfin pour qui je suis un militant souverainiste anti-« franglais », administrateur de Défense de la langue française. Peu de gens de chaque catégorie savent que je m’occupe d’autre chose. Ces cloisons m’amusent beaucoup. En fait je crois surtout être un écrivain secret qui a horreur des gesticulations publicitaires et se ferait du souci pour l’avenir s’il avait, dans l’immédiat, une trop large audience. Dans ce sens précis, Paul-Jean Toulet ou Vialatte demeurent pour moi des modèles.

Quels ont été vos maîtres en littérature, ceux du passé et ceux que vous avez eu la chance de côtoyer ?

J’ai envie de répondre : Ni Dieu ni maître ! Je crois n’avoir eu que d’intimes admirations. Dans le passé et le désordre, quelques noms me viennent à l’esprit : Hugo, Valéry, Nietzsche, Racine, Vigny, La Bruyère, Stendhal, Barrès… Côtoyés : Fraigneau, Montherlant. En vérité j’ai lu ou connu personnellement – et infiniment goûté – beaucoup plus d’écrivains que cela et chacun a pu déposer en moi quelque chose de lui. Mais, comme je l’avais expliqué dans Le Figaro en réponse à un questionnaire des années 60, je suis le dernier à pouvoir identifier de manière objective les lectures qui m’ont influencé. Au moins deux commentaires sur mes Chroniques de Patrice Dumby, l’un de Michel Déon, l’autre de Jean-Marie Drot, m’ont attribué Larbaud comme ancêtre. Or il se trouve que j’ai peu lu Larbaud. N’est-ce pas curieux ? Il y a quelque chose que je peux ajouter néanmoins, concernant la formation des talents : les échanges d’idées, de brouillons et de remarques sur ces premiers jets entre amis du même âge, si les jeunes gens en question sont suffisamment ouverts, peuvent être féconds. Flaubert et Bouilhet en fournissent la preuve ; de même Valéry, Gide et Pierre Louÿs. J’ai expérimenté cela avec deux camarades de lycée : le futur écrivain Jacques Serguine, le futur cinéaste et producteur Pierre Rissient.

Vous avez aussi fréquenté de grands peintres. Quelles ont été les rencontres les plus décisives ?

Je n’ai pas assez côtoyé Salvat, qui avait créé la couverture de mon premier roman à la Table Ronde (et, par la suite, offert à mon magazine Matulu une très belle illustration de notre dossier sur Déon), pour dire que mes rencontres avec lui furent décisives. Elles étaient plutôt une conséquence de notre commune amitié pour André Fraigneau et Roland Laudenbach. J’en profite pour dire que Laudenbach, à mon avis, fut le dernier grand éditeur parisien, un éditeur de la trempe des Bernard Grasset, Robert Denoël ou Gaston Gallimard, pour qui « littérature » signifiait quelque chose de plus que la commercialisation d’un produit. Fermons la parenthèse. En revanche, j’ai très bien connu Savignac, qui n’était pas un grand peintre mais un immense affichiste. Il avait un sens extraordinaire du gag visuel et m’enchantait par ses propos réactionnaires d’une savoureuse virulence, qui frappaient toujours juste. Je possède de lui plusieurs gouaches grand format, notamment les illustrations originales des premières éditions de mes Maux de la langue, ainsi que l’affiche destinée à l’Illusionniste de Sacha Guitry, qui orne la couverture d’Écrivains de France. J’ai entretenu aussi, surtout à l’époque de Matulu, des contacts assez réguliers avec Mathieu, qui m’écrivait de superbes lettres, de son écriture de « seul calligraphe occidental », comme disait Malraux. J’en ai même conservé les enveloppes, qui mériteraient d’être encadrées. Mais le peintre dont j’ai été le plus proche, c’est sans nul doute Chapelain-Midy, dont la hauteur de vue, l’exigence esthétique, la profondeur de jugement, l’élégance morale et la complète indifférence aux modes intellectuelles correspondaient tout à fait à ce que j’attendais d’un artiste. C’est lui qui a peint l’admirable scène qui illustre la couverture de ma Chanson de Maguelonne, rééditée il y a trois ans. Avec les épîtres qu’il m’a envoyées, on pourrait presque composer un traité de l’Art… A contrario, et sans vouloir choquer personne, j’ai rencontré une fois le sculpteur César à Monte-Carlo et ne me suis pas attardé : il m’est apparu comme l’« artiste contemporain » par excellence, un faiseur.

Le cinéma occupe une place importante dans votre vie comme dans votre œuvre. Vous apparaissez dans A bout de souffle et vous passez même pour le législateur d’un courant. Qu’en est-il ?

Effectivement, j’ai une très grande carrière d’acteur derrière moi : dans l’obscurité de la salle du Mac-Mahon où se déroule une scène d’À bout de souffle, j’étais un des spectateurs. J’incarne également un consommateur attablé à la terrasse d’un café dans le Signe du Lion de Rohmer, un passant dans la foule de Vu du pont, et j’ai joué deux fois mon propre rôle : dans le premier film en Cinérama, comme rapin anonyme préparant les Arts Déco à l’Académie Cola Rossi de Montparnasse, et comme auteur dramatique dans l’Ordre vert, docufiction de la jeune et combien douée Corinne Garfin ! Plus sérieusement : j’ai participe au mouvement d’agit-prop cinématographique dit « mac-mahonien », en tant que « théoricien », comme disent les auteurs de mes notices biographiques, et bien que je n’aime guère ce mot. Ainsi que je l’ai confié récemment aux Inrockuptibles et au Choc du mois, je préfère être considéré comme l’analyste passionné d’une « expérience limite » du cinéma. (…)

J’ai rencontré Otto Preminger, de qui j’ai appris la fascination cinématographique, grâce à Laura, Angel Face, le Mystérieux Dr Korvo et Sainte Jeanne. J’ai rencontré mon ennemi intime le scénariste Cesare Zavattini, à Rome, et j’ai même enregistré avec lui un long entretien qui doit dormir dans un de mes tiroirs. Il avait tout compris de la nécessité du réalisme et rien de la nécessité du choix. J’ai bavardé maintes fois avec Losey, à Londres, avant qu’il ne laissât quelque peu corrompre son esthétique brutalement rigoureuse par des enjolivures compliquées. Et Lang, bien sûr ! Dans mon prochain livre sur le cinéma, je raconterai mon dernier déjeuner avec lui. Et Tati, et Deville, et Sautet, et Astruc, et le cher Vittorio Cottafavi, que j’ai visité pour la dernière fois en 1995 à Rome où je m’étais rendu une fois de plus, pour cause de Centenaire du cinéma.

Vous venez de publier Les Maux de la langue, un impressionnant recueil de chroniques consacrées à la défense du français. Quelle en est la genèse ?

Tout est parti d’une conférence que j’ai prononcée en 1981 devant un parterre d’officiers de l’École supérieure de guerre qui planchaient sur le concept de « défense globale », celle-ci devant selon moi inclure la défense de notre principal instrument de communication, de notre plus visible repère d’identité et de son trésor patrimonial. À partir de là, je me suis rendu compte que la plupart des gens étaient inconscients des enjeux géopolitiques – et même simplement personnels – du langage, et qu’ils articulaient leur idiome à peu près comme un animal aboie, rugit ou hurle ; ce qui ouvre les vannes d’un darwinisme linguistique où le plus fort en muscles et en gueule fait la loi. La question aujourd’hui se résume à ceci : puisque N millions de producteurs de Coca-Cola font ensemble plus de bruit que les autres, doit-on pour autant embaumer Molière dans un sarcophage comme Plaute et Aristophane ? Si l’on ajoute à cette question la constatation qu’en France même, N millions d’irresponsables et d’illettrés (je pèse mes mots et use de litote) s’en fichent et même parfois s’en félicitent, n’y a-t-il pas de quoi foncer dans le tas, lance en avant ? Ce fut mon cas, à partir du Discours de la langue, dont même le Président Mitterrand, fin lettré et grand amateur de Chardonne, tint à me remercier.

(…)

Clichy, octobre 2008.

Propos recueillis par Christopher Gérard.

Il est question de Michel Mourlet dans Les Nobles Voyageurs :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

25 janvier 2021

Belges & sous-exposés

Après Le Petit Arménien (Pierre-Guillaume de Roux), sur une enfance de fils d’émigré dans « la Belgique de papa » », après un succulent Dictionnaire de gastronomie & de cuisine belges (Rouergue), Jean-Baptiste Baronian revient par la grâce d’une jeune maison d’édition installée à Bruxelles et qui porte un nom quelque peu singulier, Névrosée. La fondatrice, Sara Dombret, entend rééditer d’une part des femmes écrivains parfois oubliées, comme Madeleine Bourdouxhe, de l’autre des auteurs qu’elle appelle « sous-exposés ».

Il est vrai que, dans la Patrie des Arts et de la Pensée, les écrivains, même vivants, ne jouissent pas d’une visibilité excessive (euphémisme). N’est-ce pas Charles De Coster, immortel auteur de La Légende d’Ulenspiegel (1867) qui disait que, dans ce pays, « il faut baiser le sabot de l’âne » ?

Sara Dombret veut défendre un héritage littéraire ; elle fait sienne, non sans crânerie, la sentence d’un de nos excellents écrivains, l’auteur du sublime Voyage d’hiver (L’Age d’Homme), Charles Bertin : « Il n’y a nulle contradiction entre l’enracinement et l’ouverture au monde ».

Bref, les éditions Névrosée s’attellent à sortir de l’oubli des œuvres d’écrivains belges, femelles ou mâles, préfacées non par de pâteux « sociologues de la littérature », mais par des écrivains, d’authentiques lettrés, qui savent et lire et saluer leurs confrères. Ce que fait avec brio le confrère Luc Dellisse, qui présente Lord John, sans doute le meilleur roman de Jean-Baptiste Baronian, publié pour la première fois dans les années quatre-vingts. Il a, Luc Dellisse, mille fois raison quand il parle du « charme vibrant » de ce roman d’apprentissage, dont le héros, Alexandre, fils d’un bouquiniste du vieux Bruxelles (dont le modèle pourrait bien être le célèbre Henri Mercier, de la librairie La Proue, sise rue des Eperonniers), dix-huit ans, va, en l’espace de quelques jours, connaître le chagrin, le désir et une forme de libération par le truchement de la lecture. En effet, Alexandre découvre en vidant un grenier la collection complète des Aventures d’Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain, 178 fascicules kitsch de littérature populaire, sans nom d’auteur et aux titres abracadabrants : Le Vampyre aux yeux rouges, Le Grand Chalababa, Le Dancing de l’épouvante, sans oublier, le plus rare, Marabout fantastique.

Au fil de ses recherches, entre la salle des soins intensifs où agonise son père (coma éthylique) et les impasses du vieux Gand, où se tapit un oncle légendaire aux divers pseudonymes (il aurait été pirate dans les mers chaudes, escroc à Amsterdam, écrivain à Paris), Alexandre entre dans l’âge adulte, non sans douleur. Dans un style proche de l’oralité et avec un sens aigu du grotesque, voire du sordide urbain, Baronian y évoque le Bruxelles des années 60, l’adolescence haïe et regrettée, les librairies et leurs clients parfois pittoresques, et, last but not least, l’étrange figure du maître de notre littérature fantastique - John Flanders alias Jean Ray.

Parmi les « sous-exposés », Névrosée réédite un authentique chef-d’œuvre des lettres de langue française, Le Carillonneur, de Georges Rodenbach (1855-1898). L’auteur du célébrissime Bruges-la-Morte (1892), ami de Mirbeau et des Goncourt, y évoque le tragique destin d’un architecte brugeois, Joris B., qui, par amour pour sa ville, en devient le carillonneur attitré. Nous le suivons dans ses amours complexes, entre deux sœurs bien différentes, la sensuelle et la méditative et l’observons en train de céder à la luxure. Le préfacier, Frédéric Saenen, trace parfaitement le portrait de l’auteur et de son temps ainsi que la place du roman dans les Lettres françaises en tant qu’expression francophone, et dans quelle langue subtile et raffinée, d’un imaginaire et d’un héritage flamands. Il y décèle les influences de Bloy et d’Huysmans. Toute l’ambivalence « belgique » (ici pris comme adjectif, à l’ancienne), une histoire pluriséculaire (par exemple la vieille rivalité entre Flandre et Brabant, entre Bruges et Anvers ; ou encore la naissance du mouvement autonomiste flamand), une richesse peu commune font de ce Carillonneur un grand livre méconnu.

Névrosée réédite aussi Le Cloître de sable, de Jacques Cels (1956-2018), mort trop tôt, sans doute de n’avoir pas été reconnu à sa juste mesure. Roman étrange rédigé dans une langue soignée, ce Cloître se situe dans une improbable station balnéaire, espace indéterminé où, au contraire de chez Baronian & Rodenbach, est niée avec méthode jusqu’à la plus infime once de caractère local.

Singulière construction, quasi théâtrale, tour à tour séduisante et un tantinet agaçante, livre tiré au cordeau avec le zèle du professeur de lettres, Le Cloître de sable m’intéresse pour ses évidentes qualités, sans me séduire. Il faut toutefois saluer l’artiste disparu, qui écrivit « avec son sang » et dont la voix ne fut pas écoutée. La belle préface d’André Possot est un modèle d’intelligence et de fidélité.

Christopher Gérard

Jean-Baptiste Baronian, Lord John, Névrosée, 214 pages, 16€

Georges Rodenbach, Le Carillonneur, Névrosée, 324 pages, 16€

Jacques Cels, Le Cloître de sable, Névrosée, 326 pages, 16€

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : littérature belge | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Avec Andreï Makine

Ecrivain sibérien de langue française, Andreï Makine (1957), l’auteur du merveilleux Testament français, m’avait aussi ébloui avec L’Archipel d’une autre vie, où il faisait la synthèse de thèmes et de rêveries qui affleuraient dans divers romans, comme ce leitmotiv de l’exil intérieur au cœur du Léviathan.

Je l’ai déjà dit, il y a chez Makine un côté anarque au sens que Jünger donnait à ce terme : l’homme qui, face au système qui le broie, demeure libre et souverain, monarque de soi-même - authentique rebelle.

Son style adamantin, tout en sobriété, sans une once de fausse monnaie, fait de lui l’un des oiseaux rares des lettres françaises.

Autobiographique, son dernier roman, L’Ami arménien, bouleverse par sa profonde humanité et par son caractère net de toute sensiblerie. Puissante, la nostalgie s’y exprime avec une pudique retenue.

L’Ami arménien narre l’amitié de deux adolescents dans la Sibérie centrale du début des années 70, quand l’URSS panse avec peine les plaies des terreurs staliniennes et des massacres hitlériens. La violence a endurci les peuples de l’empire ; la police règne encore en maître, pourchassant irréguliers et dissidents.

Makine est le plus costaud des deux, aguerri par ses séjours dans divers orphelinats où il a été élevé à la schlague. Dans un monde où la pitié peut se révéler fatale, il a gardé sa noblesse d’âme et c’est tout naturellement qu’il prend, à coups de ceinturon, la défense de Vardan, un jeune Arménien souffreteux en butte à la cruauté de ses condisciples. Naît alors entre l’orphelin et l’exilé l’une de ces amitiés qui marque une vie.

En effet, une minuscule communauté arménienne s’est établie dans cette ville perdue, antichambre du goulag. Makine décrit à merveille ce petit monde d’anciens déportés, les zeks, de relégués (inoubliable figure d’un professeur de mathématiques, mélancolique manchot et ex-héros de la Grande Guerre patriotique).

Vardan, qui, à quinze ans, possède déjà la sagesse innée d’un Grec ancien (il est d’ailleurs peut-être plus grec qu’arménien), invite son « garde du corps » dans sa famille. Et Makine d’évoquer par touches la douceur pour lui inconnue d’une mère avec son parfum de jacinthe, le café servi dans un mystérieux vase d’argent aux allures de graal, la troublante jeune sœur de son unique ami, le vieux Serven, un autre rescapé des combats.

Ces Arméniens ont quitté le lointain Caucase pour venir soutenir des membres de leur famille, arrêtés pour leurs positions indépendantistes et qui attendent leur procès. L’ombre du génocide de 1915 plane, avec ces clichés sépia de phratries exterminées, de même que celle des récentes razzias azerbaïdjanaises au Karabagh.

Les jeunes gens font ensemble l’apprentissage de l’amitié comme du tragique, entre autres par le biais de fouilles clandestines au pied d’un ancien monastère défiguré en prison.

Mené avec maestria, le roman se termine sur un ton antimoderne, un peu comme dans les dernières images du film de Jean Becker, Les Enfants du Marais, auquel ce livre me fait songer au moment d’achever la présente chronique.

Christopher Gérard

Andreï Makine, L'Ami arménien, Grasset, 19€

Voir aussi, sur Makine :

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |