07 novembre 2023

Parcours bâtard

Thierry Marignac est l’auteur de livres aussi singuliers - au sens d’uniques - que Fasciste, Terminal Croisière ou Cargo sobre, dont j’ai loué naguère la langue drue et la liberté de ton ; il est aussi un traducteur du russe et de l’américain qui connaît l’argot des truands, des camés et des taulards dans ces deux langues ; il s’est enfin fait connaître comme le contempteur acide du milieu du polar et comme un authentique journaliste d’investigation, notamment en Russie ou en Ukraine.

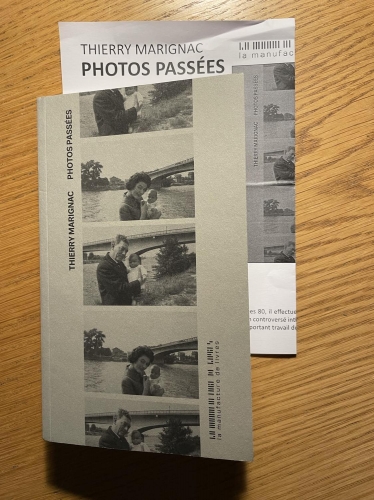

Je l’ai un jour qualifié de Barbare désabusé, ce qui lui va comme un gant (de boxe). Dans sa rage, dans son caractère, disons bien trempé, je devinais une blessure ancienne, qu’il a un jour évoquée sans l’ombre d’un trémolo : il avait appris à l’âge de dix-huit ans que, comme il s’en doutait, il était le fils adultérin d’un ancien résistant, homme marié qui avait, selon l’expression consacrée, séduit une demoiselle avant de revenir chez Madame. Le hic dans cette histoire est que Marignac - le patronyme est celui de son beau-père - ignore encore aujourd’hui comment s’appelait son père biologique.

Juste un prénom, Fernand, lâché in extremis par sa mère qui, murée dans le silence et l’illusion, niera l’évidence jusqu’au bout. Et, en 2022, plus ou moins à l’âge de la retraite, ce courrier de sa tante contenant deux « photos passées » en noir et blanc de la fin des années 50, prises le même jour devant le même pont en béton, où le nourrisson est tenu dans les bras tantôt d’une dame au sourire énamouré, sa mère, tantôt de « l’ homme au pardessus », au rictus vaguement crispé - le géniteur.

Disons-le tout net, à partir d’un pareil scénario, venant de tout autre (excepté Aragon ou Auguste Le Breton), le pire était quasi certain, des pleurs anachroniques à la psychanalyse de bazar ou aux rancœurs sans parole … mais je connais mon ami Thierry, que « les questions de l’honneur et de la dignité » ont tout jeune travaillé, je connais ce refus d’être une épave, celui d’un jeune camé qui s’est désintoxiqué tout seul à l’âge de vingt ans.

Cette enquête sur soi que, d’une main de maître, mène Thierry Marignac nous épargne tous les écueils de la mièvrerie et de l’apitoiement. Elle est le prétexte d’une plongée dans les souvenirs de celui qu’un poète américain surnommait « a True Bohemian » : le Paris des années 70 encore populaire et libertaire, le New York des années 80 et des 90, le Moscou volcanique de Limonov.

Ces mémoires réfractaires, « fautes au passé », illustrent une forme d’insularité gouailleuse, une lucidité, un refus du mensonge qui forcent l’admiration. Comme le dit à bon droit l’auteur : « Je suis loin d’être le premier bâtard à tenter de vendre du papier imprimé pour s’éclaircir les idées ».

Christopher Gérard

Thierry Marignac, Photos passées, La manufacture de livres, 184 pages, 17 €

Lire aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2016/03/01/barbare-et-desabuse-thierry-marignac-5767736.html

Il est question de Thierry Marignac dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

18 octobre 2023

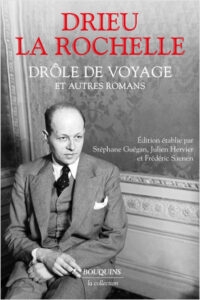

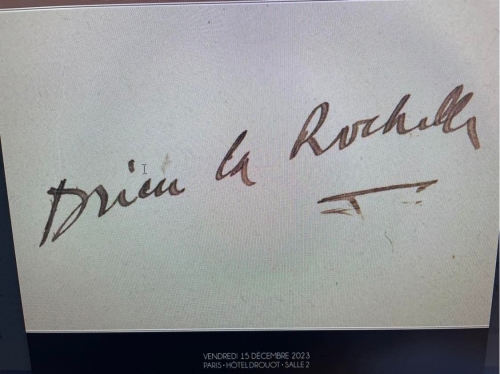

Vente des archives Drieu la Rochelle

Après le splendide Drieu la Rochelle. Une histoire de désamours de Julien Hervier, le Pléiade Drieu la Rochelle, Romans, récits, nouvelles, et le Bouquins (six romans avec leur présentation, le tout couronné par un passionnant dictionnaire), voilà que l’écrivain maudit nous revient encore et toujours avec le catalogue - 374 lots - de la vente qui se tiendra le 15 décembre 2023 à l’Hôtel Drouot.

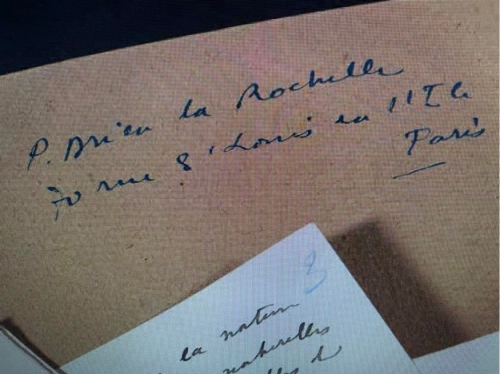

La préface en est rédigée par Julien Hervier, qui nous explique qu’il s’agit là de la dispersion de la totalité des archives en possession de la belle-sœur de l’écrivain, feu Brigitte Drieu la Rochelle, la veuve de Jean, frère de Pierre. Une partie des archives, aujourd’hui perdue, avait brûlé dans un incendie. Comme le dit bien le professeur Hervier : « L’ampleur de cette vente suffit déjà à établir l’importance de la place occupée par Drieu dans la vie littéraire française de l’Entre-deux-guerres et de l’Occupation ».

La variété des livres avec envoi, lettres & cartes montre bien que Drieu fut reconnu comme un écrivain important dès ses débuts littéraires, dès 1920, comme en attestent les belles dédicaces de Marcel Proust, Maurice Barrès ou Max Jacob. Cette variété d’ouvrages dédicacés bien avant que le futur directeur de la NRF ne dispose du moindre pouvoir, par Desnos, Radiguet, Aragon bien sûr, Cocteau, Audiberti, Éluard et bien d’autres, démontre que Drieu fut mêlé à tous les courants littéraires, à tous les grands débats de l’Interbellum. En 1938, le jeune Sartre lui envoie ainsi La Nausée.

Le catalogue illustré de clichés uniques présente des manuscrits, des lettres, mais aussi la Croix de Guerre de l’écrivain (avec les citations pour trois blessures sur le front) ou encore son attestation de réforme définitive (septembre 1939) et même un tract de condamnation à mort par la Résistance. Y figurent un carnet des Dardanelles de 1915, des manuscrits autographes et des tapuscrits corrigés, dont ceux de grands romans, de Blèche à Gilles, du Feu Follet (20.000 – 25.000 €) aux Mémoires de Dirk Raspe, sans oublier L’Homme à cheval, l’un de ses chefs-d’œuvre, ou Les Chiens de paille. Des pièces de musée, qui, à mon sens, devraient rester accessibles aux chercheurs. Brouillons, notes, étapes d’une même œuvre sont en effet du plus haut intérêt ; il serait désolant que ces documents disparaissent à jamais.

La partie la plus passionnante de ce catalogue est constituée des multiples envois à Drieu tant elle présente des surprises, surtout après 1940, quand Drieu, d’une certaine manière, tient « le haut du pavé » littéraire et germanopratin. Maurice Blanchot, futur hiérarque de la French Theory, met non sans élégance les points sur les i à propos de sa participation à la NRF de guerre : « Je crois vraiment que ma présence à la NRF n’avait de sens que dans une solution de conciliation qui me semble devenue impossible. Et puis peut-on faire une revue si on écarte le passé et le présent ? J’en doute. Il vaut donc mieux que je rentre dans ma retraite où j’espère que votre amitié me suivra. » De même Albert Camus, dans une carte envoyée d’Oran, décline l’offre de participer à la NRF : « Je regrette de la décliner, je suis trop loin de Paris pour pouvoir prendre une décision. Les éléments d’appréciation me manquent ici et je n’aime pas faire sans voir clair. Je vous le dis tout droit. Ce que je sais de vous me permet de croire que vous comprendrez cette franchise. »

Éluard, en 1943, marque sa séparation : « Dans le temps, j’ai eu pour vous de l’estime et une réelle affection. Il y a deux ans, j’ai même cru que, grâce aux circonstances, j’allais vous retrouver. Vous vous étonnez de mon attitude. Mettons-la… sur le compte d’un certain avis qui rend responsable de n’importe quel crime (sic) des hommes, des femmes et des enfants qui en sont innocents. J’ai trop de cousins ! »

Mauriac fait l’éloge de Gilles, « un livre important, essentiel, vraiment chargé d’un terrible poids de souffrance et d’erreur… »

On y trouve aussi des brouillons d’articles parus ou non, comme ce tapuscrit d’un article interdit par la censure allemande (octobre 1940) : « Qu’est-ce que les Allemands dans Paris ? Ce n’est que nous-mêmes, notre crime, notre paresse, notre lâcheté. Les Allemands dans Paris, ce sont tous les enfants que nous n’avons pas faits. (…) Si les Allemands sont là, c’est que nous n’y sommes pas. »

Outre deux lettres de Gerhard Heller, trois livres de Jünger avec envoi, la correspondance avec Jean Paulhan (une soixantaine de lettres), citons l’émouvante lettre de Josette Malraux, qui lui demande, en 1943, d’être le parrain de son deuxième fils : « S’il y a des choses dont vous considérez qu’il est bon qu’elles soient enseignées à un homme, j’aimerais qu’il les apprenne de vous… André et moi, qui sommes sans frères, voudrions bien donner aux enfants des sortes d’oncles parfaits. »

Et aussi la lettre du 10 août 1944 adressée à son frère, considérée comme son testament : « Je n’étais nullement germanophile, mais il s’est trouvé que l’Allemagne a représenté tant bien que mal une partie des choses auxquelles je tiens et que représentait autrefois une certaine France nordique, normande, gauloise ou franque ». Il termine en s’affirmant communiste et précise : « j’ai trop combattu le communisme en Europe pour souhaiter même s’y rallier à la dernière heure ».

Une vente historique et qui concerne un écrivain incarnant à lui seul la profonde crise morale, esthétique et spirituelle du siècle vingtième.

Christopher Gérard

Vente Tessier-Sardou, catalogue en ligne. Expert : Eric Fosse. Exposition publique, jeudi 14 décembre à l’Hôtel Drouot.

Voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2015/09/03/portrait-d-un-preux-drieu-la-rochelle-5679591.html

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : drieu la rochelle | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

11 septembre 2023

Sur une lecture de Barrès

La relecture du Voyage de Sparte, de Maurice Barrès, m’inspire ces quelques lignes.

Tout jeune, Barrès, écrivain vitaliste, a voulu galvaniser la France abaissée d’après 1870 en la refondant sur la sensibilité et l’enthousiasme (« Je suis d’une race qui trouve ses dieux au plus profond des forêts ») et non sur la raison raisonnante (Kant !), en refusant la faiblesse.

À cet égard, sa découverte de la Grèce, qu’il décrit dans Le Voyage de Sparte, est fondamentale. Ce qu’il dit de ce qu’il ressent à Athènes, lors de sa première visite à l’Acropole, permet de mieux comprendre cet homme complexe : « Qu’ai-je trouvé d’abord au milieu de cet horizon sublime et sur les rocailles de ce fameux rocher ? Quelque chose de ramassé, de farouche et de singulier, une dure perfection, sous laquelle je crus entendre des gémissements. »

Voilà qui éclaire sa vision de l’hellénisme : refus des enthousiasmes convenus du rhétoricien comme du carton-pâte romantique, exaltation d’une netteté archétypale et de la tenue des Grecs … malgré, hélas !, un zeste de sensiblerie nazaréenne (« je crus entendre des gémissements », « J'ai dans le sang un idéal différent et même ennemi. »). Pour ma part, pareille posture composite est impensable : le génie de Barrès consiste justement à exprimer cette nuance d’âme que je ne puis même imaginer.

Athènes le laisse encore à distance. S’il reconnaît les Grecs pour ses maîtres, il demeure lorrain, celte, chrétien ; la « dure perfection » lui inspire davantage d’admiration que d’émotion vraie.

À mesure de son avancée en Grèce, lorsqu’il parvient dans le Péloponnèse, et surtout à Sparte, il se libère : arrivé sur les rives du Taygète et de l’Eurotas, Barrès se souvient des héros de Lacédémone - « Léonidas ! », a-t-il envie de hurler aux quatre vents. « Un air de divine jeunesse enveloppe toujours les masses du Taygète. Sur ses neiges, je vois errer les Centaures primitifs. »

C'est ce Barrès que je préfère !

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : barrès, littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 août 2023

Georges Sanders, canaille aristocratique

« S’il est vrai que le caractère d’un homme penche dans le sens du bien en fonction du plaisir, du degré de bonheur et de la quantité de tendre amour dont il a joui durant l’enfance, alors je devrais avoir le caractère le plus noble et le plus magnifique du monde. Personnellement, je pense être la preuve vivante de cette affirmation. Toutefois, un nombre surprenant de personnes sont d’un avis contraire. » Tout est dit en quelques lignes de et par cet acteur d’allure anglo-saxonne, Georges Sanders (1906-1972), qui, plus de trente ans durant, a joué sous la direction des plus grands réalisateurs, d’Alfred Hitchcock à Fritz Lang, de Joseph Mankiewicz à Julien Divivier, d’Otto Preminger à Roberto Rossellini.

Le titre original de ses amusants mémoires, Memoirs of a Professionnal Cad, donne le ton : cad, en anglais, désigne la crapule ou le goujat en version distinguée. Très vite, il se spécialise en effet dans le rôle du salaud élégant, espion nazi ou escroc cosmopolite : « J’étais décidément un très bon méchant. Ma méchanceté toutefois était d’un genre nouveau. J’étais infect, mais jamais grossier. J’étais une sorte de canaille aristocratique. (…) J’étais le type de traître qui déteste avoir une tache de sang sur ses vêtements ; pas tant parce que je redoutais d’être découvert que parce que j’aimais avoir l’air propre sur moi. »

L’homme naît à Saint-Pétersbourg, « dans un monde appelé à disparaître », au sein d’une famille de la haute société, d’origine anglo-écossaise ou, selon certains, dont son traducteur Romain Slocombe, fils naturel d’un prince proche de la famille impériale - ce qui est autrement plus romanesque. Maison à Saint-Pétersbourg, résidences d’été en Estonie et en Courlande, fêtes somptueuses - le jeune Georges fait alors partie des privilégiés, ses parents fréquentant la Cour. En 1917, dès les premiers troubles, Georges est envoyé en Angleterre au même moment où Lénine, une autre canaille, prolétarienne celle-là, débarque en Russie, avec l’aide des services allemands. Restés là-bas, ses parents échapperont non sans peine à la terreur bolchevique et se réfugieront, ruinés, en Grande-Bretagne. Après des études dans un collège privé, il connaît les boulots sans gloire mais lointains : l’Argentine et la Patagonie des années 20…

Venu un peu par hasard au cinéma par le biais du chant (il est baryton), Sanders va tourner, en Angleterre puis à Holywood, une bonne centaine de films en trente-cinq ans, interprétant tour à tour Vidocq et Landru, Bel-Ami et Gauguin. Dans ces films, il promène une silhouette de dandy cynique très Vieille Europe : d’après lui, il ne joue jamais que son propre rôle ! Ses mémoires fourmillent d’anecdotes drôles sur des tournages, par exemple pour Viaggio in Italia, de Rossellini, avec Ingrid Bergman, où il nous apprend que le réalisateur italien travaillait sans réel scénario et à son rythme, en donnant la priorité à la plongée sous-marine ou aux courses en Ferrari avec les trains italiens !

Marié un temps à la très riche actrice hongroise Zsa Zsa Gabor, il mène une vie de luxe : Cannes au Carlton, etc. Sa vision du monde tranche par sa totale lucidité, par exemple quand il décrit les États-Unis des années 50 : « Le principe d’obsolescence, le principe de recherche de motivation et le principe de perception subliminale semblent avoir été inventés seulement pour améliorer des méthodes par lesquelles les gens sont cyniquement induits à s’enchaîner pour payer des choses dont ils n’ont pas besoin avec de l’argent qu’ils n’ont pas. »

Puis vient le déclin, les navets remplacent les grands films, l’argent manque et les affaires plus ou moins douteuses n’arrangent rien. Tout se termine mal, mais avec style, par un suicide dans un palace espagnol. Dans ses poches, un mot en anglais : « Cher monde, je m’en vais parce que je m’ennuie. Je sens que j’ai vécu suffisamment longtemps. Je vous laisse avec vos soucis dans cette charmante fosse d’aisance. Bonne chance. »

Christopher Gérard

Georges Sanders, Profession fripouille, Mémoires, traduction & épilogue Romain Slocombe, Editions Séguier, 276 pages, 20€

03 août 2023

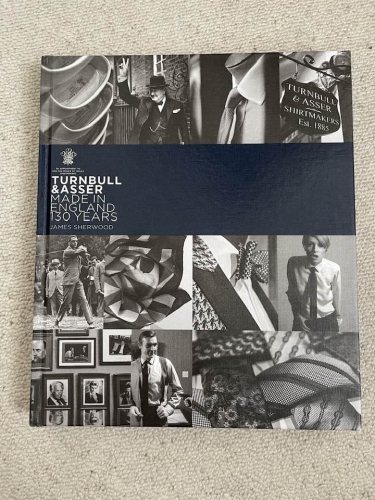

Turnbull & Asser

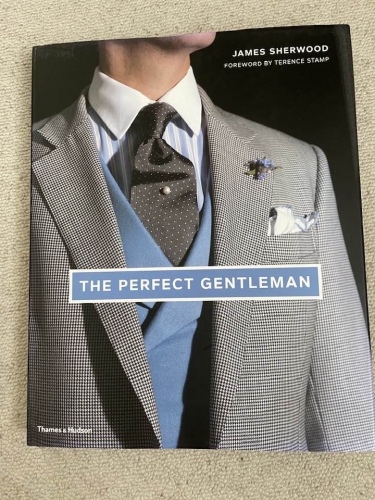

Dans The Perfect Gentleman (Thames & Hudson), James Sherwood, le spécialiste de l’élégance britannique, proposait un album somptueusement illustré où étaient reprises les trente maisons londoniennes qui comptent, ces maisons mythiques qui fournissent rois et princes depuis deux ou trois siècles - encore un bel argument en faveur des monarques, les plus constants promoteurs du savoir-faire national. Tabac, fusils, portos, tweeds, chemises : tout l’univers fermé de l’upper class britannique ouvrait un instant ses portes pour révéler ses traditions d’excellence et de raffinement.

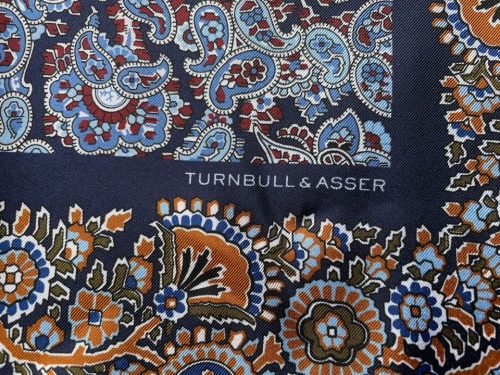

Avec Turnbull & Asser. Made in England 130 years, il célèbre les 130 ans d’existence du plus fameux chemisier londonien, installé à Jermyn Street, le paradis des élégants (avec Savile Row, Burlington et Picadilly Arcades, ces sanctuaires d’une intemporelle élégance). Pour ceux qui comme moi, à chaque passage à Londres, poussent la porte du 71-72 Jermyn street, ce somptueux album ravive bien des souvenirs heureux. L’endroit n’a pas changé depuis sa construction en 1903 : miraculeusement épargné par les bombes de la Luftwaffe pendant le Blitz, le magnifique magasin tout en acajou recèle des trésors. Chemises en popeline, sublimes cravates et pochettes de soie, pyjamas et robes de chambre dignes des satrapes de l’empire perse font rêver le visiteur, et fondre sa carte de crédit.

Dans son étude de cette vénérable maison, Sherwood montre bien que l’originalité de Turnbull & Asser réside, depuis sa fondation en 1885, dans un savant mélange de classicisme et d’audace – « a peacock amongst pigeons », pour citer un chroniqueur ancien. En ouvrant leur magasin à proximité immédiate des clubs de St. James’s street et de Pall Mall, à l’ombre du Palais royal, ces chemisiers s’assuraient la clientèle de l’aristocratie et de la gentry, friandes de chemises de chasse, de flanelle infroissable, de sublimes dressing gowns en cachemire (comme celle que porte Sherlock Holmes dans son humble logis) ou de pyjamas de soie (Charlie Chaplin en commandait par dizaines).

Bien sûr, Londres comporte nombre de grands chemisiers, comme Hilditch & Key (également présent à Paris, rue de Rivoli, à deux pas de la merveilleuse librairie Galignani)… mais Turnbull & Asser est unique (ses tarifs aussi).

Il est vrai que la firme, T&A, a eu la chance, provoquée par des générations de gestionnaires avisés, de rapidement devenir le fournisseur attitré du futur Edouard VII, alors Prince de Galles et arbiter elegantiae, monarque absolu du style de son temps - dont l’influence se fait encore sentir chez les hommes de tradition.

T&A a aussi fourni les officiers des armées de terre et de mer en 14-18, avec par exemple leur indestructible Active Service Coat for Trench. Mieux, dès l’apparition du cinéma, T&A habille les plus grandes vedettes, de Charlie Chaplin à David Niven, sans oublier quatre figures de James Bond, de Sean Connery à Daniel Craig. Tailleur officiel de Winston Churchill, T&A crée pour lui le nœud papillon à pois ainsi que le siren suit, une sorte de salopette de velours émeraude ou bordeaux que l’homme politique rendit célèbre pendant la guerre et qu’il portait pendant les jours et les nuits passés au War Office. Au sous-sol du magasin, on peut encore voir un exemplaire, souvent raccommodé à cause des brûlures de cigare.

Acquérir une chemise ou une cravate chez T&A, c’est suivre les pas d’Evelyn Waugh et d’Alec Guinness, de Peter Ustinov et du Duc de Devonshire, mais aussi de Lauren Bacall… et bien sûr de S.M. Charles III, l’homme le plus élégant de sa génération, et ce depuis son plus jeune âge.

Parmi les nombreuses anecdotes sur la firme et ses clients, celle-ci vaut son pesant de nougat : pendant les neuf ans que dura, tout au long des 60’, le tournage de la célébrissime série The Avengers, Patrick Macnee, plus connu sous le nom de John Steed (James Bond en version pince-sans-rire), fut habillé par T&A. Diana Riggs, sa partenaire, aussi. L’acteur, qui avait été exclu d’Eton pour trafic de revues pornographiques et qui jouait sous amphétamines, ne porta jamais, en neuf ans, deux fois la même cravate, créée par les artisans de T&A.

Si le style vestimentaire a subi un net déclin avec le relâchement et la vulgarité désormais quasi obligatoires (« surtout, ne pas se distinguer »), porter une cravate en accord avec sa chemise et son veston, avec une pochette pour parachever l’ensemble, constitue aujourd’hui un choix, et donc un signe de caractère au milieu des conformistes du laisser-aller, une forme de résistance au règne de la laideur, un exemple de raffinement ou de fantaisie et surtout une marque de respect pour les autres comme pour soi-même.

Christopher Gérard

James Sherwood, Turnbull & Asser. Made in England 130 years, Editions Turnbull & Asser, 45£

Écrit par Archaïon dans Figures, Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : élégance masculine | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |