04 août 2024

Avec Georges Thinès

Si le mot génie a un sens, Georges Thinès (1923-2016) l’incarna sa longue vie durant. J’eus le privilège de le rencontrer à la Foire du Livre de Bruxelles grâce à Dimitri, mon éditeur, dont il était lui aussi l’ami. Je l’y croisai à plusieurs reprises ainsi qu’à l’une ou l’autre soirée de la Maison des Écrivains. L’homme impressionnait par son étonnant pedigree : engagé volontaire dans la Royal Navy à la fin de la guerre (d’où une élégance British du meilleur aloi), professeur de psychologie expérimentale à l’Université de Louvain couronné par le Prix Francqui, le plus prestigieux prix scientifique du royaume, savant de renommée internationale capable de donner cours en quatre langues, violoniste hors pair et créateur d’orchestre, poète dans la lignée de Valéry, romancier salué par la critique (Prix Rossel pour Le Tramway des officiers, un grand roman sur la guerre), membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises (il occupait le fauteuil du grand Marcel Thiry), traducteur des Poèmes anglais de Pessoa.

Profondément marqué par l’héritage gréco-romain, platonicien à sa manière cérébrale et raffinée, Georges Thinès détonnait dans le monde compassé des Lettres et de l’Université belges. Une seule preuve : lors des signatures, la file de ses anciens étudiants qui lui redisaient sans arrière-pensées leur gratitude et leur admiration. Son premier roman, Les Effigies, est mémorable : une méditation inspirée de l’Anabase de Xénophon. Son essai Le Mythe de Faust et la dialectique du temps suffit à lui assurer une belle renommée. Saluons donc avec effusion la réédition par l’Académie, dans une volume d’une parfaite sobriété (et qui est aussi un bel objet), de son roman Les Vacances de Rocroi. Comme dans Le Tramway des officiers, c’est le temps de l’Occupation qui ressuscite, un temps obscur et ambigu, lourd de menaces et qui force à la prudence, à la méditation aussi. Georges, un jeune lycéen bruxellois, est envoyé par ses parents chez une tante (qui n’en est pas vraiment une, plutôt une proche de la famille) à Rocroi, dans une vaste demeure patricienne dont les escaliers recèlent un secret, découvert ou plutôt pressenti dès son arrivée par l’intrus. L’immédiate disparition de cette tante, la rencontre avec la troublante Alberte, qui sera l’initiatrice du jeune homme, les errances dans la campagne sillonnée de patrouilles allemandes, l’implacable couvre-feu, le souvenir d’un René disparu sans laisser la moindre trace, un vélo de la Belle Époque, tous ces éléments s’emboîtent avec maestria dans ce roman, méditation sur le temps… sous la protection de l’Ange aux deux visages. L’œuvre d’un maître, à la langue ciselée, d’une éblouissante densité.

Christopher Gérard

Georges Thinès, Les Vacances de Rocroi, 212 pages, 18€

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : littérature belge | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12 juin 2024

Jean Cau, l’aristo-païen

Il y a bientôt un tiers de siècle, j’ai eu le privilège d’écouter Jean Cau vitupérer la sous-culture américaine et même conseiller, en forme de boutade, de préférer, pour casser une vitrine, des boules de pétanque bien françaises aux battes de base-ball d’Outre-Atlantique.

Cet homme sec aux allures de loup, né « maigre », incarnait ainsi l’écrivain reître, le spadassin engagé dans une lutte sans pitié contre « l’aplatissement de l’esprit et du cœur ». Un prince. Ce jour-là, il était venu nous parler du triomphe de Mickey. La cause était entendue : le plaisir était en réalité d’approcher un Prix Goncourt qui avait fréquenté Genet, Aragon et Montherlant, un fils de prolétaire occitan monté à Paris pour préparer Normale Sup, et qui avait été, pendant une dizaine d’années, le secrétaire de Sartre, un collaborateur assidu des Temps modernes puis de L’Express - bref, le parangon de la gauche idéologique de l’immédiat après-guerre.

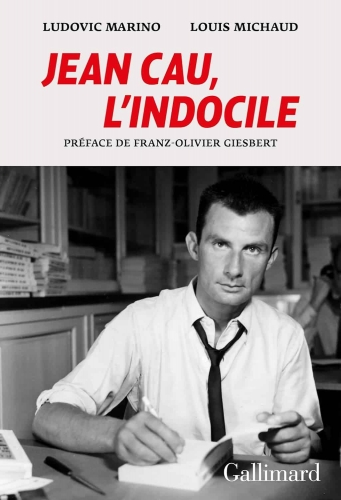

Comme l’explique une remarquable biographie de Jean Cau (1925-1993), ce fils indocile de Sartre quitta la paroisse de gauche à la fin de la Guerre d’Algérie, quand, par quelques articles jugés trop indépendants, il s’aliéna les bien-pensants, par étapes jusqu’à l’apostasie totale qui lui permit de proférer bien des horreurs, telles que « Peuples et nations sont les produits d’une géographie, d’une terre, d’un climat, d’une langue, d’une religion et de ce qu’on appelle l’Histoire » (Lettre ouverte aux tête de chiens occidentaux) ou encore : « Le jacassement moral d’une civilisation est inversement proportionnel aux forces de vie qui la gonflent » (Les Écuries de l’Occident). Pour qualifier l’arrivée au pouvoir de Mitterand, que ce « gaulliste fidèle » (Alain Delon) abhorrait, Jean Cau parlait de « paresse, renoncement et démission ».

Du mitan des années 60 à la fin de sa vie, Cau ferrailla, au Figaro ou à Paris Match, contre les producteurs de toxines, qu’il avait fréquentés, contre tout ce qui lui semblait hâter notre décadence. Parmi ses livres (une quarantaine en tout), je citerai ses traités de morale publiés à La Table ronde de Roland Laudenbach, tels que La Grande prostituée ou Le Chevalier, la mort et le diable. Ou deux romans profondément païens, Le Grand soleil et Mon lieutenant, sans doute l’un des plus beaux romans sur la débâcle de 1940. Cau avait été ébloui, tout jeune, par la lecture de Giono. Amateur de corrida, fidèle à son héritage occitan, il fut l’un de ces écrivains qui saluaient le Soleil invaincu.

Un élément qui me le rend encore plus proche, et que la biographie de L. Marino et L. Michaud omet, est l’attachement sans illusion à la monarchie de ce lecteur assidu, sur le tard, de L’Action française. Un autre détail qui me touche : Cau fut le compagnon de Louisa (dite Wiske) Colpeyn, une ancienne actrice d’origine anversoise qui, pendant la guerre, avait quitté la Belgique pour la France, où elle allait devenir … la mère de Patrick Modiano. C’est Jean Cau qui préfaça le premier roman du futur Prix Nobel. Dans une chronique du défunt Spectacle du Monde, son ami Alain de Benoist citait naguère une lettre de Jean Cau, qui dit tout : « J’aurai passé mon temps à me dresser et à me redresser. À essayer, contre tout ce qui incline, de me tenir droit ».

Christopher Gérard

Ludovic Marino et Louis Michaud, Jean Cau l’indocile, Gallimard, 21.5€

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04 juin 2024

L'énigme Salazar

Énigmatique figure que celle d’Antonio de Oliveira Salazar (1889-1970), professeur à l’Université de Coimbra appelé tout jeune par les militaires à occuper les postes de Ministre des Finances d’un Portugal dans la tourmente depuis la proclamation de la République en 1910, ensuite de Président du Conseil, qu’il resta de 1932 à 1968. « Dictateur modéré » selon Jacques Bainville, Salazar, o Doutor (le Docteur) instaura l’Estado Novo, un régime autoritaire qui ne se confondit jamais avec le fascisme italien ni même avec le franquisme, et aux antipodes du national-socialisme. Le mot d’ordre de ce régime singulier pourrait se trouver chez Juan Donoso Cortès, un auteur contre-révolutionnaire espagnol qu’affectionnait Salazar : « Quand la légalité suffit pour sauver la société, la légalité ; quand elle ne suffit pas, la dictature ». Loin de l’exaltation frénétique de la nation propre aux mouvements fascistes comme des formes extrêmes de pouvoir, l’Estado Novo fut une dictature fondée sur une vision spirituelle et non économique de l’homme. Maurras, qui admirait Salazar, disait qu’il avait rendu à l’autorité « le plus humain des visages ». Frugalité et probité (indéniables chez o Doutor, plus douteuses chez divers caciques du régime), décence (surjouée mais réelle), prudence, ruse furent les qualités du maître intraitable du Portugal, qu’il entendait protéger du monde moderne de ce qu’il considérait comme le fléau des fléaux : « le mal diabolique de la confusion des concepts ».

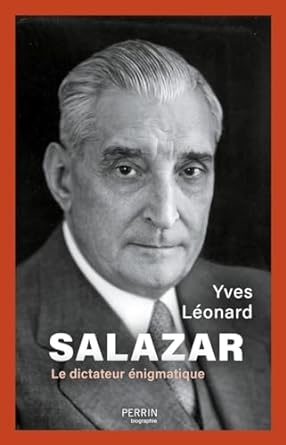

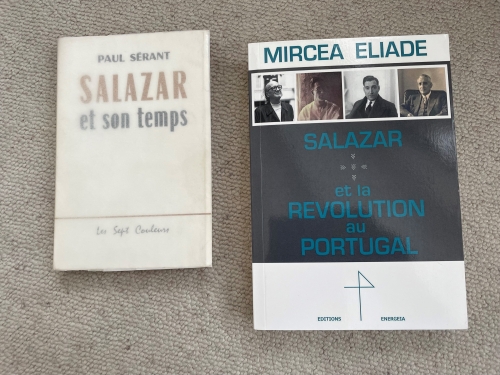

La copieuse biographie qu’Yves Léonard, qui enseigne à Sciences Po, consacre à Salazar retrace assez bien le parcours de ce chef d’état unique, et ce malgré un style parfois scolaire, toutefois compensé par la richesse des sources consultées, dont les archives diplomatiques, celles de la redoutable PIDE, la police secrète de l’Estado Novo, et surtout les précieux Diarios, ces journaux du Doutor tenus scrupuleusement de 1933 à 1968. Curieusement, Léonard ne cite pas les deux intéressants essais de Mircea Eliade, diplomate en poste à Lisbonne pendant la guerre, et de Paul Sérant, bon connaisseur des milieux non-conformistes.

Formé dans sa studieuse jeunesse par la lecture de Gustave Le Bon, de Maurras et de Barrès, des catholiques sociaux René de la Tour du Pin et Frédéric Le Play, Salazar se voyait, tout jeune, comme « le Premier ministre d’un roi absolu ». Refusant le parlementarisme, hostile au libéralisme comme au socialisme, ce moine dictateur (qui n’était nullement bigot et qui abhorrait la démocratie chrétienne) était un technocrate avant la lettre, d’ailleurs admiré à Vichy, qui réussit à maintenir un régime élitaire en réalité peu structuré : des experts, tous professeurs comme lui, une police tenue d’une poigne de fer, des militaires en laisse, un clergé soumis - un exemple parfait de verticalité et de pouvoir personnel, sans bain de sang ni terreur.

L’un des chapitres les plus passionnants retrace par le menu les louvoiements de Salazar pendant la Seconde Guerre mondiale, où, fidèle à la vieille alliance avec l’Angleterre (« être aux côtés de qui contrôle l’Atlantique »), il joue au plus fin avec Hitler et Mussolini avec dans sa manche une carte maîtresse, les Açores, à l’importance stratégique pour les Alliés dans le cadre de la guerre sous-marine. Un autre chapitre traite de la question de l’Outre-Mer (Angola, Mozambique, Guinée portugaise, etc.), présentées par la propagande comme des provinces ultramarines du Portugal dans le cadre d’un improbable « lusotropicalisme », idéologie du métissage rédempteur.

Comme disait Paul Morand, « c’est le Portugal qui enseigna les océans à l’Europe de la Renaissance ». Salazar crut pouvoir reprendre cette mission de professeur infaillible par le truchement d’une dictature des premiers de classe. Il faisait ainsi du Portugal une sorte de Tibet atlantique dont il aurait été l’ultime Dalaï Lama. Une figure romanesque en somme, et qui fascina les antimodernes Pierre Benoit, Jacques Chardonne et Michel Déon.

Christopher Gérard

Yves Léonard, Salazar. Le dictateur énigmatique, Perrin, 520 pages, 26€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

23 mai 2024

Tsars sans empire

En 1928 mourait à Bruxelles, probablement empoisonné par les services soviétiques, le général Wrangel, dernier commandant en chef des Armées blanches et chef spirituel de l’émigration militaire russe. Par son sens de l’organisation et par ses visions politiques, il avait été le seul à développer un projet pour une Russie libérée du bolchevisme. S’il arriva trop tard pour battre les Rouges, Wrangel parvint, dans des conditions difficiles, à assurer le passage à Constantinople d’abord, dans toute l’Europe ensuite, de près de cent cinquante mille réfugiés, sauvés in extremis du goulag. Il avait en commun avec le général Dénikine, autre chef mythique des Armées blanches, une même lucidité sur les faiblesses des Blancs (ivrognerie, conflits de personne,…) face à l’implacable cohérence des Rouges, et aussi une même méfiance à l’égard de l’Allemagne. Dans ses Mémoires, Wrangel écrivait à ce propos : « Les Allemands poursuivent un seul but : transformer la Russie en fumier pour engraisser le peuple allemand ».

La lecture du remarquable essai de Boris Prassoloff, petit-fils d’un colonel de la Garde, permet de comprendre à quel point la famille impériale russe ne fut pas à la hauteur des défis de la Russie au XXème siècle. Si en 1913, l’Empire russe fête avec faste le tricentenaire de la dynastie Romanov (en tentant d’oublier la Révolution de 1905, noyée dans le sang), quatre ans plus tard, le tsar Nicolas II, lâché de partout, abdique en son nom et en celui du Tsarévitch en faveur de son frère Michel, qui refuse la couronne. Un an plus tard, la famille impériale est décimée par les Rouges ; sur les seize Grands-Ducs, tous des Romanov, descendants du Tsar Nicolas Ier, huit ont été assassinés. Les autres s’exilent, la plupart en France.

Ces Grands-Ducs (Velikii Kniaz en russe, littéralement « grand prince ») comptent, avant la Révolution, parmi les hommes les plus riches du monde grâce à leurs immenses propriétés foncières (des millions d’hectares) et aux apanages prévus par la Loi impériale, une somme astronomique de revenus personnels. Ces privilèges insensés ne dispenseront pas les Grands-Ducs de conspirer contre le Tsar.

C’est le destin de ces survivants que Boris Prassoloff étudie avec autant d’érudition que d’objectivité, en fondant sa recherche sur une bibliographie en plusieurs langues, mais surtout sur des archives de première main, comme les notes des services français et même celles d’un GPU, ancêtre du KGB, omniprésent et parfaitement renseigné. Prassoloff a aussi consulté la presse émigrée, d’où le caractère exhaustif de son tableau.

Parmi ces survivants, deux figures incarnent les deux grands courants de l’émigration russe d’alors : le Grand-Duc Cyrille et le Grand-Duc Nicolas, un temps commandant en chef de l’Armée russe contre les empires centraux. Le premier, Cyrille, se proclamera empereur de toutes les Russies en 1924, rassemblant autour de lui la faction plus « libérale » de l’émigration, les partisans d’une monarchie à l’anglaise et d’un renversement du régime venu de l’intérieur, alors que Nicolas, auréolé d’un réel prestige militaire, rassemble ceux qui, pour citer Talleyrand, « n’ont rien appris, rien oublié » - les partisans de la restauration dans sa version revancharde, suscitée et soutenue par des puissances étrangères (France, Allemagne, Pologne, Roumanie). Entre les deux clans, la guerre est totale, à la plus grande jubilation des Rouges, qui attisent un conflit qui leur fait gagner un temps précieux. Au début des années 1920, Poincaré et Churchill sont favorables à une aide militaire apportée aux Blancs pour renverser les Soviets. Le régime soviétique est encore instable, malgré la terreur. Une opposition, entre autres monarchiste, subsiste, même si le GPU, par une géniale opération de manipulation digne d’un roman de Vladimir Volkoff, parvient à noyauter celle-ci et à la neutraliser définitivement.

Ce qui apparaît à la lecture de l’essai, c’est l’amateurisme et l’individualisme forcené des Romanov, décidément peu doués pour la politique et si peu lucides, notamment sur l’aide allemande. Nombre d’officiers blancs partagent ces illusions. L’épouse de Cyrille entretient des relations étroites avec les nationalistes allemands, et même avec Hitler, qui ne cache pourtant pas son mépris pour les Slaves. Plus grave, après la mort de Cyrille en 1938, c’est son fils Vladimir qui prend la tête de la famille impériale (malgré l’opposition d’autres branches des Romanov). Or, le jeune Grand-Duc appellera en 1941 à la croisade antibolchevique aux côtés de l’Axe, fait occulté par ses partisans jusqu’à aujourd’hui. Ribbentrop prendra d’ailleurs très mal cet appel transmis à son maître et chargera son ambassadeur à Paris, Otto Abetz, de menacer Vladimir d’internement : les Allemands comprennent que ce soutien risque surtout de renforcer la résistance des Russes, menacés d’un retour du féodalisme. Maladresse de jeune homme naïf, et mal conseillé, sans doute… mais maladresse du prétendant au trône. Malgré cette faute politique, Vladimir aura la joie d’être accueilli à Saint-Pétersbourg en 1991, porteur d’un passeport russe remis en mains propres. Après sa mort en 1992, c’est son petit-fils, Michel, né Hohenzollern (Bagration par sa mère) qui reprend le flambeau, position contestée par nombre de membres de la noblesse russe... dont des Romanov issus d’autres branches. La guerre des Grands-Ducs n’est pas finie.

Christopher Gérard

Boris Prassoloff, Tsars sans empire. Les Romanov en exil, 1919-1992, Perrin, 408 pages, 24€

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 mai 2024

Une somme sur Nerval

Tous les nervaliens connaissent l’importance de ce que nous pouvons appeler « l’école belge » des études sur le poète foudroyé, et ce depuis le XIXème siècle, puisque l’un des premiers collectionneurs d’autographes, peu après le suicide de Nerval, fut le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul, également célèbre pour sa collection d’autographes de Balzac, légués, comme son hôtel particulier du Boulevard du Régent, à l’Institut de France. Plus tard, l’université de Namur abrita, et continue d’abriter, un célèbre centre d’études un temps animé par le Père Jean Guillaume, Claude Pichois et Michel Brix, tous trois éditeurs de Nerval, entre autres dans la Pléiade.

C’est précisément ce dernier spécialiste, Michel Brix, membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises, qui signe une magistrale et définitive édition de la Correspondance, sept cents pages d’une désespérante érudition.

Au fil des lettres, apparaissent Hugo, Dumas, Sand, Sainte-Beuve, Gautier, Liszt, le père de Gérard et son médecin, Blanche. Comme le souligne Brix, ces lettres font partie de l’œuvre de Nerval au sens où leur auteur s’y met en scène comme dans ses autres livres… qui prennent parfois la forme de (fausses) lettres. Dans l’esprit du poète des Chimères, la frontière n’était pas nette entre ses rêves, ses personnages et lui-même. Comme Brix s’est imposé de travailler sur les autographes, il procède à un tri impitoyable et n’hésite pas à écarter nombre d’apocryphes, comme ce célèbre billet adressé à sa tante par Nerval l’avant-veille de son suicide et où il aurait écrit : « Ne m’attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche ». Seul Arsène Houssaye, mystificateur notoire, aurait vu ce document… sur lequel reposent des théories parfois farfelues.

Quelle émotion de tenir ce magnifique volume édité avec un goût parfait par mes amis Guillaume Zorgbibe et Julia Curiel, dont la maison, installée à Bruxelles au Vieux Marché, a e.a. publié Robert de Montesquiou, Léon-Paul Fargue et Jean Lorrain !

Mon émotion de nervalien se trouve avivée par le souvenir d'un ami disparu, salué dans l'ouvrage, le libraire bruxellois Hervé Renard, à qui tous les bibliophiles rendaient naguère visite dans son officine de la rue des Éperonniers.

Christopher Gérard

Gérard de Nerval, Correspondance générale, édition de Michel Brix, Editions du Sandre, 722 pages, 45€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |