11 décembre 2024

Les Mauvais Fils

Le risque avec les correspondances entre deux écrivains est de se réduire à un banal « Passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné », chacun des deux protagonistes maniant à qui mieux mieux la brosse à reluire.

La correspondance Morand-Chardonne évite ce travers ; idem pour celle échangée en ligne entre deux écrivains que je suis depuis des années et dont j’ai dit du bien dans Les Nobles Voyageurs, mes amis Patrice Jean et Bruno Lafourcade.

Lors de la parution de Rééducation nationale, son roman sur l’école, Patrice Jean se risquait à définir la littérature comme « la voix de la vie intérieure, cette vie invisible aux autres ». Depuis L’Homme surnuméraire jusqu’à la toute récente Vie des spectres, il choisit le camp de la liberté, et donc de la fidélité à sa vie intérieure en refusant l’abaissement spirituel devenu la règle. Jünger, lorsqu’il lança, en 1959, la revue Antaios avec Mircea Eliade n’avait-il pas décrété qu’ « un monde libre ne peut être qu’un monde spirituel », en précisant que « La liberté croît avec la vue spirituelle de l’ensemble, avec l’acquisition de positions, solides et élevées où l’on peut se tenir » ?

Son compère, le cher Bruno Lafourcade, homme du Sud-Ouest (il parle l’occitan), est sur la même longueur d’ondes, libertaire et aristo-populaire, mais la rage en plus, révulsé qu’il est par le triomphe des cacographes et des imposteurs, lui qui s’obstine à user d’une langue précise, ponctuée à la perfection et au style percutant, comme le prouvent Derniers feux. Conseils à un jeune écrivain, essai sur la condition de l’écrivain, ou encore le prodigieux (je pèse mes mots) Le Portement de la Croix, roman bernanosien en diable.

Les Mauvais Fils rassemble les courriels échangés pendant cinq ans par les deux écrivains, que réunit une expérience commune de l’enseignement, thème de plusieurs romans de ces auteurs. Le titre ne m’a pas étonné outre-mesure, puisque, dès ma première rencontre avec Lafourcade, j’ai compris à quel point, chez ce confrère et ami, sourd une rage mélancolique, celle des rebelles et des schismatiques.

Mauvais Fils renvoie aux mauvais pères, les littérateurs du baby-boom, qui condamnèrent leurs cadets à l’obscurité et ne laissèrent derrière eux qu’un champ de ruines. L’image d’un Sartre urinant sur la tombe de Chateaubriand, et s’en glorifiant, a marqué Lafourcade, comme tout lettré qui se respecte. Jean, Lafourcade, tant d’autres, se retrouvent debout au milieu des décombres.

Les propos échangés entre les deux amis témoignent de leur totale liberté d’esprit, en opposition frontale avec « la bêtise épaisse de ceux qui naguère encore formaient le principal de la classe cultivée ». Comment ne pas déplorer, avec Jean & Lafourcade, la disparition des lettrés, remplacés par des Précieux, souvent ridicules, parfois odieux – quand, jouant aux justiciers, ils chassent en meutes. Renaud Camus, Gabriel Matzneff, Richard Millet, pour ne citer que trois écrivains qui resteront, ont fait l’expérience de ces hallalis à prétention vertueuse.

Nos deux quinquagénaires communient dans le refus d’une littérature édifiante « empuantie par le gnangnan », dans un certain désespoir aussi : « la syntaxe se désassemble, la transmission échoue, l’amour s’effiloche, les bibliothèques deviennent des médiathèques, l’islam gagne du terrain, tout se tient ». Paraphrasant Cioran, l’un ou l’autre, je ne sais plus lequel, dit à juste titre que se satisfaire de notre époque, vue comme un basculement continu vers la soumission, revient à se condamner.

Quelques éloges, celui d’un Olivier Maulin ou du regretté Pierre-Guillaume de Roux (« un mélange de politesse, de bienveillance, de fermeté ») viennent adoucir le chant bleu des épées.

Christopher Gérard

Patrice Jean &Bruno Lafourcade, Les Mauvais Fils, La Mouette de Minerve, 426 pages, 22.90€

Il est question de ces deux écrivains dans mon dernier livre

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

27 novembre 2024

Avec Pierre Le Vigan

Né en 1956 à Boulogne-Billancourt, Pierre le Vigan est urbaniste, spécialiste du logement social, mais aussi philosophe ; il a étudié en profondeur les métamorphoses de la ville, la progression des pathologies contemporaines et les discours, souvent à prétentions généreuses, qui justifient la réduction des libertés concrètes. Son dernier essai, Les Démons de la déconstruction, permet de comprendre les racines d’un mouvement « qui veut nous empêcher de penser, d’inventer et de poursuivre notre histoire d’Européens. » Le mouvement woke et la « culture de l’annulation » ne constituent-ils pas une attaque frontale, menée par de nouveaux fanatiques, contre les racines de notre civilisation, et en fait de toute civilisation ? Le Vigan analyse ici les soubassements théologiques de trois charlatans promus penseurs officiels de notre postmodernité, Derrida, Lévinas et Sartre. Pour ces penseurs, la déconstruction, principe en soi intéressant s’il s’agit d’une forme bienvenue de « décapage » libérateur et non d’orgueilleuse table rase, aboutit à la négation de toute stabilité, de toute continuité, de toute réelle présence – « tout doit être tourmenté et éphémère », le mot d’ordre des nouveaux gardes woke. Rejet irrationnel de toute verticalité, effondrement de la raison, chaos méthodique - telles sont quelques caractéristiques d’une régression anthropologique. Le Vigan pointe bien ce qu’il nomme à juste titre « le désamour du monde ».

Christopher Gérard

Pierre le Vigan, Les démons de la déconstruction. Derrida, Lévinas, Sartre, La Barque d’or, 156 pages, 19.99 €

Entretien avec Pierre le Vigan

Pouvez-vous présenter votre itinéraire d’urbaniste passionné de philosophie ? Les grandes influences ?

Mon intérêt pour l’urbanisme vient de ce qu’il est au carrefour de la matérialité des choses (quoi de plus matériel qu’un bâtiment ?), de la sociologie (la vie d’un quartier), de l’économie (rien ne se construit sans argent), du politique (l’urbanisme a une fonction politique et symbolique) et de l’art. L’urbanisme n’est pas une science, c’est une pratique, mais c’est une pratique au carrefour de différents savoirs humains (notion préférable à celle de sciences humaines). En matière d’urbanisme, j’ai été très influencé par les analyses de Gaston Bardet. Proche d’Économie et Humanisme, il critique l’urbanisme fonctionnaliste, qui découpe les activités humaines en fonctions séparées, et défend un urbanisme culturaliste, différencié selon les pays et les cultures.

J’ai aussi beaucoup apprécié les travaux de Jean-Louis Harouel sur les villes et sur l’art. Dès lors, il était logique que je remonte vers des questions fondamentales sur le lien social, l’État, sur ce qui meut les hommes, sur la vérité, sur la beauté. En d’autres termes, il était inévitable que je m’intéresse à des questions philosophiques. À ce propos, j’ai toujours eu du mal à définir la philosophie comme la recherche de la sagesse. Même s’il est bon d’être sage, et si c’est sans doute le plus difficile. Mais je fais deux observations. L’une est qu’il est bon aussi de ne pas toujours être sage. L’autre est que la philosophie me paraît surtout devoir être la recherche de la vérité, et mieux encore, une réflexion sur la valeur de la vérité.

Vous avez publié des essais sur l’urbanisme contemporain et ses liens avec diverses pathologies. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Je n’ai pas publié d’essai sur « l’urbanisme et les pathologies mentales ». Si j’ai publié à la fois des essais sur l’urbanisme (Métamorphoses de la ville, La banlieue contre la ville) et des essais sur les pathologies mentales (Le malaise est dans l’homme), il ne faut pas y voir un lien systématique. J’ai été formé aux questions de psychopathologie à la fois à l’université et par l’école de Daseinsanalyse. Celle-ci est marquée notamment par les œuvres de Hubertus Tellenbach, Ludwig Binswanger et Arthur Tatossian. C’est un domaine de réflexion au carrefour de la psychopathologie, de la psychiatrie et de la phénoménologie, qui est, pour faire court, une façon d’appréhender la philosophie, c’est-à-dire certainement un peu plus qu’une « branche » de la philosophie. Je tiens à souligner que c’est une erreur que d’établir des liens rapides et automatiques entre psychopathologie et urbanisme. Néanmoins, on doit savoir qu’un certain urbanisme de masse et de plans de masse favorise l’anomie sociale, et des excès qui sont soit le ghetto soit le repli sur soi et la solitude de l’homme des foules.

Votre dernier essai porte sur la déconstruction. Comment définir ce concept sans doute galvaudé ? Quelles en sont les origines ? Peut-on parler d’une « bonne » déconstruction (au sens nietzschéen) et de l’autre, celles des « démons », qui triomphe pour le moment ?

La déconstruction désigne à l’origine une critique des textes visant à les décortiquer pour mieux les comprendre. Jusque-là, il n’y a rien à objecter. Mais elle est devenue une méthode visant à tout désenchanter, à introduire un soupçon systématique de manipulation. En ce sens, la déconstruction relève tout simplement d’une théorie du complot. Le soupçon poussé à l’extrême. Cette déconstruction a donné le « wokisme » et la « cancel culture » (culture de l’annulation de tout passé, de toute transmission, sauf la transmission d’une imaginaire culpabilité collective).

Chez Heidegger, les choses sont différentes. La déconstruction (exactement : la Dé-construction, terme proposé par Gérard Granel pour traduire Abbau) veut dire la désobstruction de ce qui nous bouche l’accès à l’être. C’est une désoccultation. Chez Nietzsche, l’équivalent de la déconstruction serait la destruction des fausses idoles, non pas – il faut le noter – au profit de la vérité, d’idoles plus « vraies », mais au profit d’idoles peut-être tout aussi fausses (qu’importe) mais qui nous poussent à faire de grandes et belles choses.

Il peut donc y avoir une déconstruction utile, celle d’encombrantes métaphysiques (« après la physique ») devenues déconnectées, justement, de la phusis (la nature, et plus largement l’ordonnancement du monde). Et il y a une « mauvaise » déconstruction, stérile plus que mauvaise pour dire le vrai, qui consiste à tout dévaloriser, à tout désenchanter, à ramener toute littérature à des dispositifs de pouvoirs, et tout processus de sélection culturelle à une discrimination insupportable. Cette déconstruction est effectivement démoniaque. Elle empêche le dialogue entre les hommes et les dieux et brise donc le quadriparti, le Geviert (la terre, le ciel, les mortels et les dieux).

En quoi cette dernière déconstruction, celle de Derrida, de Sartre et de Lévinas vous paraît-elle fondée sur « un désamour du monde » - posture qui pourrait peut-être rappeler certaines dérives dualistes, récurrentes en Occident ?

Prenons ces penseurs du plus récent au plus ancien par ordre d’influence. Derrida, c’est la déconstruction des appartenances. Je comprends tout à fait que l’on prenne ses distances avec les appartenances héritées. Les amis, c’est plus important, plus sérieux, plus profond que la famille. C’est en tout cas ma vision. Mais les appartenances héritées ne se limitent pas à la famille. On appartient à une sphère culturelle, que chacun s’approprie d’une manière spécifique, en choisissant un chemin singulier.

Lévinas maintenant. La pensée lévinassienne du « pour l’autre », du « souffrir pour la faute de l’autre » est de la fabulation du point de vue anthropologique. Cela ne veut rien dire. Un tel galimatias – une telle hémorragie vers l’Autre (et si l’Autre est un crétin ou un salaud ?) - interdit tout discernement dans les relations humaines. Il y a toutefois un intérêt à la lecture de Lévinas. C’est Heidegger vu d’en face. Lévinas, qui connaît bien la pensée de Martin Heidegger, en fait une lecture critique, de la rive d’en face. Plus je lis Lévinas, plus je sens que j’appartiens aux hommes de la rive d’en face. Celle de Heidegger. Toutefois, on peut créditer Lévinas d’une réelle honnêteté intellectuelle. De son point de vue, du point de vue de son Dieu tel qu’il l’imagine, ou tel qu’il le ressent (qui sait ?), il a sans doute raison. Mais son Dieu n’est pas le mien. Plus largement, ma conception du sacré ne passe pas par son Dieu, que je trouve bien provincial.

S’agissant de Sartre, on ne peut lui nier un certain talent – assez noir certes – de littérateur. Mais c’est fondamentalement un nihiliste. Si je cite un ouvrage critique de 1945, La sainte famille existentialiste, une vive critique de Sartre, du marxiste Henri Mougin (1912-1946), c’est que je suis d’accord avec lui au moins sur un point à propos de l’auteur de L’Être et le Néant. Je ne pense pas que le monde soit dépourvu de sens. Je pense qu’il peut en avoir plusieurs – et là je m’écarte sans doute d’Henri Mougin qui, comme marxiste, pensait sans doute que l’histoire n’a qu’un sens. Mais je pense que le monde est chargé de sens (au pluriel), qu’il nous faut opter pour certains et les assumer. Je ne crois pas que l’on puisse sortir, comme pourtant semblait l’espérer Heidegger, de l’époque des « conceptions du monde ». Il faut simplement savoir que le monde ne se réduit pas à des conceptions, qu’une part de lui échappe à ces rationalisations. Mais les conceptions du monde sont des pinces pour saisir le monde. Et là aussi, je rejoins Henri Mougin dans sa critique de Sartre et de son éloge d’une liberté complétement arbitraire, hors sol, aléatoire. Je rejoins Mougin en défendant l’esprit de sérieux contre l’esprit de dérision, l’esprit de ricanement si caractéristique de notre époque de basses eaux.

La déconstruction au sens négatif ne joue-t-elle pas un rôle destructeur pour l’enseignement et pour la transmission en général ?

La déconstruction amène à la relativisation de tout : les genres masculin et féminin, les différences entre peuples et cultures, etc. Elle amène à désenchanter le monde, et à l’uniformiser. C’est beaucoup. Et c’est beaucoup trop. « Allez, allez ! En prison : en prison pour médiocrité ! » disait Montherlant.

Vous semblez porter Heidegger très haut – comme une sorte d’antidote ?

Heidegger n’a pas besoin de moi pour être vu là où il est, c’est-à-dire très haut. Il en est de même pour Nietzsche. Vous remarquerez que Heidegger a un petit air malin, ce qui ne veut pas dire vicieux, ce qui ne veut pas dire qu’il « fait le malin », au sens de Charles Péguy. Ce petit air de celui « à qui on ne la fait pas », Nietzsche ne l’a pas, Nietzsche qui fut si malheureux, si lucide et en même temps si peu malin. Avec l’université, avec les femmes, avec tout le monde, et surtout avec lui-même. Cher pauvre Nietzsche. Riche en fulgurances, pauvre en diableries, pauvres en habiletés sociales.

Je vous surprendrais peut-être, mais les auteurs les plus importants pour moi ne sont pas philosophes. Je pense à Montherlant, l’auteur qui a le plus compté pour moi (ses Carnets 1930-1944 sont peut-être son chef-d’œuvre, mais tous ses romans et toutes ses pièces de théâtres sont prodigieuses, inaugurales, définitives). Et Drieu La Rochelle, si honnête (à en crever), si dur avec lui-même, si méchant avec les Juifs – alors qu’il a connu tant de femmes juives, et qu’il ne faut jamais dire du mal des femmes qui nous ont fait jouir, sauf si elles ne nous ont pas fait jouir, et encore : peut-être nous ont-elles réjoui, à leur façon. Jouir ou réjouir : il faut parfois choisir.

Pour revenir à Martin Heidegger, il ne se pose que les questions qu’il faut se poser. Rien d’accessoire, rien de superflu dans les thèmes qu’il aborde. La marche à l’étoile. Tout l’essentiel et rien que l’essentiel. C’est là l’immense différence avec les penseurs de la déconstruction nihiliste. Pour Heidegger, ce qui est difficile c’est de trouver ce qui est simple. Et c’est cela qui est nécessaire.

Propos recueillis par Christopher Gérard, septembre 2024.

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

26 septembre 2024

Avec David Engels

A l'occasion de la parution de deux livres aux éditions de la Nouvelle Librairie, voici un entretien datant de 2020 avec le professeur Engels.

Entretien avec David Engels

Propos recueillis par Christopher Gérard

Qui êtes-vous ? Pouvez-vous rapidement retracer les principales étapes de votre itinéraire qui vous a mené d'Aix-la-Chapelle à Poznan, en passant par l'Université de Bruxelles ?

Né à Verviers en 1979, j’ai grandi dans la Communauté Germanophone de Belgique ; un environnement transfrontalier et bilingue fort complexe. Déjà l’identité « nationale » belge est tout sauf évidente ; mais alors, faire partie d’une infime minorité trop peu importante pour avoir une identité régionale véritable et pourtant fort distanciée par rapport au grand frère allemand constitue un antidote parfait contre toute exaltation d’un quelconque nationalisme – et en même temps un chemin menant tout droit vers l’amour inconditionnel pour l’héritage européen commun aux grandes familles cultuelles romanes, germaniques et slaves. Après mes humanités (option latine), j’ai fait mes études universitaires en histoire, philosophie et sciences économiques à Aix-la-Chapelle et, pendant quelque temps, au conservatoire de Liège (en piano) ainsi qu’aux universités de Liège, de Nottingham et de Cologne. Les études m’ont mené tout droit à la thèse doctorale en histoire de l’Antiquité (déposée en 2005 et portant sur la religion romaine républicaine) et à un poste d’assistant que j’ai quitté en 2008 pour accepter le poste de titulaire de la chaire d’histoire romaine à l’Université libre de Bruxelles, et ce avant d’avoir pu terminer mon habilitation sur l’empire des Séleucides (publiée ensuite comme monographie). Pendant les 10 années qui suivirent, j’ai appris à connaître les hauts et les bas typiques non seulement de la vie universitaire, mais aussi éditoriale (j’ai fait office de directeur et rédacteur en chef de la maison d’édition « Latomus », spécialisée dans l’histoire romaine). En même temps, outre ces obligations et ma vie familiale, je me suis de plus en plus concentré sur l’histoire comparée des civilisations et sur des questions d’actualité, comme en témoigne mon livre « Le déclin » (2013) sur les parallèles entre la République romaine tardive et l’Europe actuelle et mon engagement comme président fondateur de la Société Oswald Spengler en 2017. C’est pourquoi, quand l’Instytut Zachodni (« Institut de l’Ouest ») à Poznań en Pologne m’a proposé un poste de recherche dans ces deux domaines en 2018, j’ai accepté cette offre avec grande curiosité et me suis lancé, avec ma famille, dans l’aventure d’une émigration depuis la Belgique vers la Pologne où je vis depuis lors.

Qui ont été pour vous les grands éveilleurs ?

Mon adolescence a été placé sous le signe de cinq grands auteurs (dans l’ordre dans lequel je les ai lus) : Dostoïevski, Nietzsche, Thomas Mann, Tolkien et Spengler. Jusqu’à aujourd’hui, ils représentent la base implicite de mon ressenti intellectuel, car bien que, depuis lors, je me sois ouvert à de nombreux autres classiques (notamment les philosophes et historiens gréco-romains et chinois), ce sont ces auteurs-là qui constituent les pierres fondamentales qui ont affecté ma perception psychique du monde.

Oswald Spengler semble vous avoir marqué. En quoi ce penseur est-il notre contemporain ?

Tout d’abord, Spengler m’a confirmé dans un certain pessimisme culturel que je nourrissais déjà depuis l’adolescence, puis, sa méthode comparative des grandes civilisations m’a non seulement, d’un certain point de vue, réconcilié avec la nature inévitable de ce déclin, mais m’a aussi fourni un moyen d’accès inestimable vers le ressenti intérieur des autres cultures humaines. Depuis toujours, mon intérêt principal a été consacré à l’Histoire dans son intégralité et pas seulement à une seule période : or, l’approche spenglérienne, selon laquelle toutes les civilisations traversent des phases rigoureusement parallèles et correspondant aux étapes d’un être vivant, permet de construire des ponts entre le ressenti culturel de toutes les grandes sociétés humaines et de découvrir le soi chez l’autre – et l’autre chez soi.

Après avoir dirigé la publication d'un recueil d'études sur La Destruction dans l'Histoire, vous avez publié Le Déclin : s'agit-il d'une comparaison historique entre deux crises politiques, entre deux formes de destruction ? Qu'en tirez-vous comme réflexions sur l'Europe d'aujourd'hui ?

Tout d’abord, j’ai toujours eu des sentiments mitigés concernant le titre « Le Déclin », imposé à l’époque par mon éditeur français : le titre original (repris pour la publication des traductions de l’ouvrage) était « Demain, l’empire ? » et correspondait nettement mieux à l’intention principale, c’est-à-dire de fournir non pas une énième lamentation sur la crise culturelle de l’occident, mais plutôt de formuler l’hypothèse selon laquelle les similitudes entre les temps présents et les dernières décennies de la République romaine (au 1er s. av. J.-Chr.) seraient si flagrantes, que nous pourrions conjecturer une suite d´événements relativement parallèle : d’abord une phase de désordre civil durant à peu près 20 ans, puis l’instauration d’un « compromis impérial » à l’image du principat augustéen. Dès lors, une fois cette théorie acceptée, la véritable question n’est plus comment éviter cette transition, mais plutôt, comment la rendre aussi souple que possible et, surtout, comment garantir qu’un maximum de nos libertés individuelles et de nos traditions historiques puisse être conservées.

Dans Renovatio Europae (Ed. du Cerf), vous proposez des pistes politiques pour une renaissance. L'Europe peut-elle et doit-elle renouer avec son passé impérial - mais quel sens attribuer à ce terme ?

En effet. Le but de « Renovatio Europae », co-écrit avec une série d’autres intellectuels venant de partout en Europe, était d’esquisser certaines pistes pouvant permettre d’éviter dès maintenant une conflagration politique à l’image des guerres civiles romaines et de procéder à une restructuration de l’Union européenne ; une restructuration créant un nouvel équilibre entre États Nations et administration bruxelloise, entre tradition et modernité, entre liberté individuelle et efficacité politique, et se plaçant dans l’héritage des principes du « Saint Empire » qui, pendant si longtemps, a assuré à une grande partie du continent paix, prospérité et éclosion culturelle ainsi que spirituelle tout en exerçant une hégémonie pacifique sur sa périphérie. L’idée centrale était d’allier patriotisme européen et pensée conservatrice afin de dépasser le clivage habituel entre européistes politiquement corrects et nationalistes rétrogrades et lancer ainsi une nouvelle pensée politique que j’ai appelée « hespérialisme ». Il est assez représentatif pour les clivages de notre monde moderne que cette pensée soit très populaire dans les pays Visegrad, où l’enthousiasme pour le projet européen se décline selon une vision très traditionnelle de l’identité culturelle occidentale, alors qu’en France ou en Allemagne, on se dirige tout droit vers une polarisation dangereuse de la civilisation entre modernistes et traditionalistes, le tout sur fond de « clash » des civilisations…

Dans Que faire ?, vos pistes se révèlent individuelles…

Tout à fait. Le problème fondamental du conservatisme contemporain est celui de trouver un équilibre entre un idéal transcendant et un monde moderniste de plus en plus dystopique, sans pour autant se retirer dans un genre d’exil intérieur cynique ou nostalgique et laisser libre champ à la dévastation présente. Dès lors, alors que « Renovatio Europae » est le volet « politique » d’un plan de relance identitaire de notre civilisation, « Que faire » en constitue le volet individuel. Car il ne suffit plus de cocher de fois en fois la « bonne » case lors des élections pour faire avancer notre idéal ; la survie identitaire elle-même de notre civilisation est menacée, et le conservateur doit en tirer deux leçons. D’un côté, il devra intérioriser l’idée selon laquelle les « derniers occidentaux », comme je les appelle, sont devenus une minorité au sein d’une mélasse multiculturelle de plus en plus conflictuelle ; d’un autre côté, il devra, plus que jamais, réaliser ses idéaux dans sa vie quotidienne pour exemplifier personnellement cette identité qu’il veut conserver et créer des sociétés parallèles à l’exemple des nombreuses autres qui dominent de plus en plus notre quotidien.

Imperium, une définition pour demain, à l'heure de la renaissances des empires, par exemple chinois, persan et ottoman ?

Exactement. L’heure est aux « États civilisation » où identité culturelle, ordre politique et défense des intérêts stratégiques font partie d’une seule et même impulsion. La Russie, la Chine, l’Inde et, d’un certain point de vue, les États-Unis ont compris cela depuis longtemps ; d’autres espaces culturels, comme le monde sunnite, le monde iranien et le monde turque sont en train de se former au moment où je parle. Les seuls qui évitent à tout prix de tirer les conséquences de ces évolutions essentielles sont les Européens qui se complaisent dans un angélisme politique et culturel sidérant et risquent de devenir bientôt l’échiquier sur lequel les autres grandes puissances vont jouer à un nouveau « Great Game » - à nos dépens. Si l’Europe veut avoir un véritable avenir, elle doit s’unir autour d’un patriotisme culturel pour son héritage matériel et spirituel, se donner les moyens de réaliser ses ambitions stratégiques communes (tout en laissant aux États-Nations toutes les compétences qui ne sont pas strictement nécessaires aux intérêts vitaux de la totalité de notre espace civilisationnel) et oser à nouveau projeter sa force vers l’extérieur. Mais nous en sommes bien loin, malheureusement...

Octobre MMXX

Pour commander :

https://nouvelle-librairie.com/boutique/editions-la-nouvelle-librairie/que-faire-vivre-avec-le-declin-de-leurope/

Écrit par Archaïon dans Polemos | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05 septembre 2024

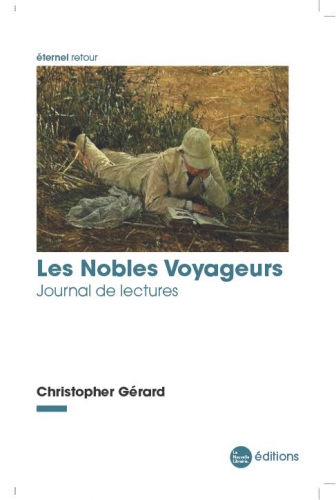

Les Nobles Voyageurs, vu par Michel Mourlet

Les Nobles Voyageurs,

vu par Michel Mourlet,

dans la vénérable Nouvelle Revue universelle.

"Ce pourrait être le Discours des Exilés de l'intérieur"

https://nouvelle-librairie.com/boutique/litterature/les-nobles-voyageurs/

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04 septembre 2024

Avec Patrice Jean

La Vie des spectres, le dernier roman du confrère Patrice Jean, est une œuvre épatante, ambitieuse aussi, et qui fait la synthèse de ses précédentes fulminations. Victime du mensonge et de l’imposture démultipliés par médias & réseaux sociaux, le héros du roman erre au large de son époque, loin des idées et des modes, pareil à un spectre.

Lecture conseillée !

Chronique en préparation.

Pour mieux connaître l'écrivain :

*

**

Dans l’un de ses précédents romans, L’Homme surnuméraire, texte subversif en diable, Patrice Jean pulvérisait le dispositif académique de contrôle littéraire, ses stratégies d’intimidation, son stérilisant jargon, ses cuistres dogmatiques. Entre les technocrates de la culture, hommes de pouvoir pratiquant la morbide accumulation d’un savoir désincarné, et les hommes en trop, grains de diamant qui rayent les rouages de la méga-machine, Patrice Jean choisissait le camp de la liberté, suivant en cela les traces de Gombrowicz, cité en exergue du roman : « L’art devra se débarrasser de la science et se retourner contre elle ». Souvent hilarant, toujours émouvant, ce roman excellait dans l’art de la satire, par le truchement d’une ironie suprêmement socratique et d’un style limpide. Contre l’abaissement spirituel, il défendait un héritage fondé non sur le morcellement et la séparation post-modernes, mais bien sur « l’agglomération, la construction, la permanence ».

C’est dire si la lecture de Rééducation nationale, le dernier-né du même Patrice Jean, m’a enchanté, tant ce roman constitue une sorte de pendant au premier. L’écrivain s’est amusé, cela se lit à chaque ligne, à décrire par le menu l’itinéraire de Bruno G., un jeune employé de mairie devenu professeur par la grâce d’un concours réservé aux handicapés (Bruno a la particularité de posséder trois testicules). Le voilà donc qui débarque au Lycée Malraux, où il fait la connaissance de ses collègues, tous (ou presque) passionnés de « bonnes pratiques » et de « progressions didactiques », conscientisés au suprême – c’est-à-dire sur-jouant une commode appartenance à l’ultragauche idéologique la plus dogmatique. Le projet de vendre une statuette, rapportée in illo tempore du Cambodge par André Malraux et offerte au lycée, devrait permettre aux « sachants » du lycée de financer un atelier « citoyen », arme de combat contre toutes les discriminations. Mais d’infâmes réactionnaires sont tapis dans l’ombre… Et le jeune professeur frôlera les gouffres de l’abjection et fera l’expérience de la désillusion. Tout le roman est une démolition en règle des aberrations pédocratiques, fatras dénué de toute base scientifique mais renforçant une idéologie de la table rase et le crétinisme le plus obtus (« On ne combat pas les inégalités sociales en étudiant Boileau »).

Christopher Gérard

Patrice Jean, Rééducation nationale, rue Fromentin, 140 pages, 17€

Du même auteur chez le même éditeur, L’Homme surnuméraire, et un autre bijou, Tour d’ivoire.

Entretien avec Patrice Jean

Qui êtes-vous donc ? Comment vous définiriez-vous ?

Si l’on en croit ma carte d’identité, je suis né en 1966 à Nantes. J’ai étudié la philosophie avant de devenir professeur de lettres. Je vis sur la côte atlantique, entre La Baule et Guérande. Pour le reste, je ne saurais me définir. Je ne sais pas trop qui je suis, si ce n’est que j’aime la littérature, la pensée et les sorbets au citron.

Quelles sont les grandes étapes de votre parcours littéraire ?

La lecture, et logiquement, l’écriture : d’abord des aphorismes, des fragments ; puis le roman. C’est par le roman que j’ai déboulé dans le champ littéraire. Je ne m’y attendais pas. Je me croyais un disciple de Cioran, un écrivain de formes courtes, et je me suis retrouvé, presque par hasard, romancier. C’est en écrivant des romans, ce genre totalement libre, que j’ai compris qu’il m’apporterait, plus que les aphorismes, la satisfaction enfantine d’exprimer ma vison du monde.

Les grandes lectures ? Quels sont pour vous les contemporains qui comptent ? La musique compte-t-elle pour vous ? Et le cinéma ?

J’ai découvert la philosophie grâce à Nietzsche, lequel m’a conduit vers Schopenhauer : je n’en suis jamais sorti. Je n’aime que la lucidité, le pessimisme, le lyrisme et l’ironie. D’où ma passion pour Leopardi, Pessoa, Baudelaire, Cioran, Flaubert, Proust, Gombrowicz, Kundera, etc.

J’écoute de moins en moins de musique : sans doute une baisse de vitalité. Adolescent, je ne jurais que pas les Clash et les Beatles, je les écoutais avant d’aller au lycée, à mon retour du lycée, et tout le temps. J’économisais mon argent pour, chaque mois, acheter un disque 33 tours que j’écoutais religieusement dans ma chambre. Quand j’ai compris, vers vingt ans, que Nietzsche allait beaucoup loin que John Lennon, j’ai suivi les conseils du philosophe allemand, je suis passé à Chopin, Bizet et Mozart. Puis, comme tout le monde, à Bach et Schubert. Je me méfie de la musique au sens où Kundera écrit qu’elle est une « pompe à gonfler à l’âme », elle tourne la tête et donne envie d’envahir la Pologne, n’est-ce pas ?

Le cinéma a joué un rôle essentiel pour moi, et certains cinéastes sont, à mes yeux, aussi importants que de grands écrivains (Bergman, Truffaut, Mankiewicz, Rohmer, etc.). Il y en a peu cependant, et le cinéma emprunte de plus en plus une voie démagogique qui ne m’intéresse pas. L’art, disait Mishima, naît d’une résistance à l’époque, or le cinéma ne résiste plus beaucoup à son époque, et au contraire, il accompagne les plates idées du jour. Je me souviens que Roland Jaccard m’avait confié que, jeune homme, le cinéma lui semblait l’art qui bousculait tout, l’art véritable du XXe siècle, bien plus que la littérature. Aujourd’hui, il me semble qu’il y a eu un retournement et que la littérature, et seulement la littérature, trouve encore, dans certains écrits, la force et la folie de s’opposer aux diktats de la consommation et du politiquement correct.

Les grandes rencontres ?

Les grandes rencontres ne sont pas forcément liées à celles de gens célèbres. Je crois vraiment qu’on ne rencontre, dans une vie, que quelques personnes. Dans le champ littéraire, je nommerai mes premiers éditeurs, Jean-Pierre Montal et Marie David, sans eux, je ne sais pas si j’aurais pu écrire mes autres romans. Ils ont tout de suite cru à cette folie qu’une œuvre pouvait naître de mes divagations.

Dans L’Homme surnuméraire, à mon sens l’un de vos plus beaux romans, vous mettiez en scène des lettrés marginalisés par le système techno-marchand (des hommes en trop), dont l’un d’eux accepte, pour survivre, de devenir une sorte de censeur des œuvres littéraires du passé… Quel est le sens de ce conte philosophique ?

Je ne dirais pas que L’Homme surnuméraire est un conte philosophique (contrairement, par exemple, à mon dernier roman, Rééducation nationale). Je préfère ne pas donner de sens à ce roman : si je pouvais, en quelques lignes, formuler ce que le roman développe en trois cents pages, je me serais contenté de ces quelques lignes. Le sens du roman est dans la totalité du roman, pas dans une seule idée qui le sous-tendrait.

Pour commenter l’épisode de la censure des œuvres littéraires, j’ajouterai que j’ai écrit ce roman en 2014-2015, à une époque où le wokisme n’existait pas, ou peu. Dans l’émission Répliques (de 2017) Alain Finkielkraut me dit que nous n’en sommes pas encore là (vous pouvez l’écouter) et je réponds, en gros, que c’est en germe et que bientôt nous réécrirons les classiques : nous y sommes. Les grands écrivains ne font pas de morale et s’ils appartiennent à leur temps, ils le dépassent en descendant dans des profondeurs qui rejoignent par des courants souterrains la sensibilité des hommes du passé et de l’avenir. Les petits hommes qui, à la surface des choses, s’en prennent à Molière, Voltaire ou Balzac, sont incapables de supporter la liberté des grandes œuvres. Ils se croient supérieurs parce qu’ils appliquent au passé la morale de leur époque. Si nous cédons à leurs caprices, l’homme rétrécira, il a déjà rétréci. Ce roman voulait montrer (entre autres choses) leur ridicule et leur bêtise.

Dans Tour d’ivoire, votre héros est aussi l’un de ces lettrés, qui fait l’objet d’une dénonciation en règle pour un article consacré à une figure honnie du monde littéraire. Provocation ou prétexte à une analyse de l’actuelle comédie littéraire ?

La comédie littéraire est de toutes les époques. Les écrivains sont toujours agressés par la critique, par l’idéologie voire par les lecteurs. Les livres proposent une interprétation de ce que chacun vit, en sorte que des lecteurs refusent, parfois, l’image « pour l’éternité » que l’on donne d’eux et de leur temps. Aujourd’hui, je crois que la littérature est menacée par l’idéologie : j’ai lu, dernièrement, un essai sur « Les écrivains et la politique », il en ressortait que presque tous se disaient progressistes et considéraient qu’une œuvre, digne de ce nom, n’échappait jamais à la politique. Je crois qu’ils ont tort : la littérature est la voix de la vie intérieure, cette vie invisible aux autres, et qui est celle de tous. Il y a une part irréductible de l’existence, et cette part, confrontée au collectif, n’est politique que secondairement ; cette part irréductible, voilà ce qu’est précisément la littérature : l’expression, par le langage, de ce pêle-mêle de pensées, de sensations, d’émotions qui constitue la vie intérieures des individus. Chaque œuvre, quelle qu’elle soit, a le droit d’exister. La critique, à mon sens, devrait principalement montrer en quoi une œuvre est belle et irremplaçable. C’est dire à quel point me révulse toute chasse aux sorcières. Pendant des siècles, on a mis des écrivains au pilori, on en a même tué certains (Giordano Bruno ou Garcia Lorca), et le pilori était dressé par le pouvoir (religieux ou politique). Aujourd’hui, des écrivains s’en prennent à d’autres écrivains ; et, surtout, et on ne le dit pas assez, des libraires refusent certains auteurs, des critiques bannissent de la critique les délinquants idéologiques, des radios n’inviteront jamais tel ou tel écrivain « mal-pensant ». D’un côté on a une littérature de masse, de l’autre une littérature de bonnes mœurs. Il faut tracer son chemin en dehors de ces deux écueils, avec l’intuition qu’on sera toujours plus ou moins rejeté.

La Poursuite de l’idéal et Le parti d’Edgar Winger, deux romans publiés chez Gallimard, proposent un tableau de certaine hyper-classe intellectuelle avec ses manies, les phobies et ses ridicules.

Il est amusant de renouveler les portraits de nos ridicules. L’intellectuel engagé a quelque chose de dérisoire, qu’il soit de gauche ou de droite. Cette idée m’oppose à presque tout le monde littéraire. C’est pourquoi j’y tiens. Dans La Poursuite de l’idéal, je dresse le portrait d’un intellectuel de gauche, Pierre Beauséjour, imbu de lui-même et faussement iconoclaste, déployant un idiome grotesque, où pullulent, à la place de la pensée, des néologismes. Le personnage fait son retour dans un roman que je suis en train d’écrire. Et dans Le Parti d’Edgar Winger, je raconte la vie d’un jeune militant d’extrême gauche. En réalité, ce roman n’est qu’à demi réaliste : j’étais surtout intéressé par le divorce (ou le décalage) entre les valeurs morales professées par Romain (ce personnage que j’ai dit) et la vie de ce militant sans cesse en-dessous des exigences que son idéologie promeut. Par exemple : comment vivre sa sexualité tout en considérant que la « drague » et même le désir sont des violences faites aux femmes ? On en arrive à quelques tartufferies très plaisantes à décrire.

Enfin, le tout récent Rééducation nationale vous permet de vider votre sac à propos de certains délires « pédagogiques », qui ont ruiné l’école publique.

Ce roman a pour objet, comme vous le dites, de m’en prendre aux aberrations du pédagogisme. Je me disais : il faudra bien qu’un jour je me penche, d’une façon romanesque, sur ce que je connais très bien : la vie d’un lycée et la comédie de l’Éducation nationale. Il s’agit d’une sorte de conte philosophique où un stagiaire idéaliste (et confiant en les méthodes de la pédagogie) se confronte à une réalité qui va contredire ses espoirs. En tombant dans le désespoir, il découvre qu’on peut lire pour d’autres motifs que de préparer un cours : le désespoir le sauve de la banalité des expériences pédagogiques. En s’abaissant il s’élève, dans une dialectique toute pascalienne. - On imagine mal, quand on n’est pas de la partie, à quel point la vie d’un lycée est comique : des dieux de l’Olympe du ministère, jusqu’à leurs prophètes (inspecteurs, proviseurs), en passant par les disciples (certains professeurs) et les hérétiques (d’autres professeurs). Si l’on ajoute des histoires d’amour, des conflits idéologiques et l’essence ironique qui infuse tous les groupes humains, on comprend qu’un lycée est, en réduction, une image de la comédie humaine.

Calendes de novembre, MMXXII.

Lire aussi, sur Patrice Jean :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, rue fromentin, patrice jean | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |