23 juin 2025

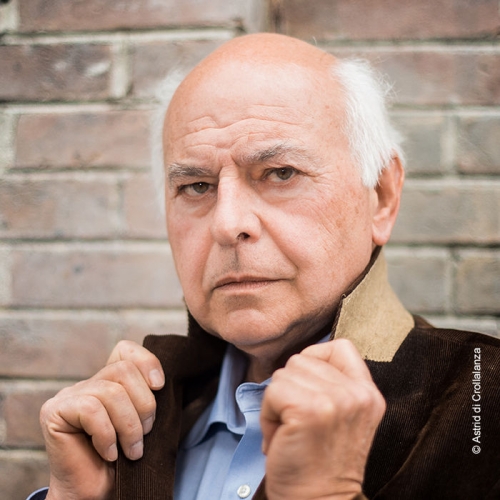

Avec Bruno de Cessole

Cessole à Lisbonne

Naguère, j’ai eu à plusieurs reprises, l’occasion d’évoquer Bruno de Cessole, écrivain raffiné qui incarne depuis des décennies ce que le grand érudit Mario Praz appelait « un agent secret de la civilisation », dressé, tel une digue, contre la marée de l’indifférencié.

Comme tous ses amis, je savais qu’il s’était retiré à Lisbonne, ville littéraire par définition. Son dernier roman, Tout est bien puisque tout finit, se lira aussi comme une flânerie dans cette ville fascinante, sans doute l’une des capitales de l’exil intérieur, avec Naples et Venise.

Le héros du roman est un écrivain couvert d’honneurs, Baltasar dos Santos, fils de maçon portugais émigré en France, passé par l’école de la République et devenu plus français que les Français, « par conquête et non par héritage », à l’instar de certains Russes blancs. Après cinq romans élitistes et « surécrits » salués par la critique mais boudés par le public, dos Santos jette l’éponge et gagne New York pour y suivre un séminaire de creative writing. Le voilà métamorphosé en écrivain à succès, pondant chaque année un roman à la syntaxe simplifiée, au vocabulaire étique et aux sujets soigneusement choisis parmi les scies politiquement correctes.

Le voilà devenu une figure de cette littérature industrielle autant que prostitutionnelle qui fait vibrer les attachées de presse et tout un public sous-cultivé. Couronné par le Nobel, dos Santos, dans un renversement théâtral, vend la mèche le soir même de la remise du Prix, devant le tout Stockholm : « je suis un charlatan, un imposteur, qui a trahi ses idéaux, etc. ». Non content de s’accabler pour ses « cochonneries littéraires » (Balzac), il ridiculise aussi les jurés pour leur aveuglement et leur conformisme. Scandale international, à la plus grande jubilation de l’écrivain, immédiatement lâché de partout. Après un voyage à New York, occasion d’un joli portrait critique de la Grande Pomme, dos Santos décide, un peu comme son confrère Salinger, de fuir la presse et de plonger dans une sorte de clandestinité. Un courrier de Lisbonne joue le rôle imparti par le rapide destin et ce sera sur les bords du Tage que se planquera Baltasar dos Santos, notre faux cynique. Ce qui nous vaut un splendide portrait de ville, une magnifique évocation d’un art de vivre entre douceur maritime et mélancolie impériale – un bijou de culture et de sensibilité.

Omniprésentes, les ombres de Pessoa, de ses homonymes comme de la poétesse Sophia de Mello, l’amie de l’éditeur Joaquim Vital ; fugitive, celle d’un autre éditeur disparu, Dimitri.

Cet exil, ma foi bien confortable (dos Santos a tout de même reçu le chèque suédois), connaîtra une fin quand, du Brésil, parvient la nouvelle qu’un homonyme ( !) a publié un roman. Le tragique s’invite aussi, à sa manière, ici cruelle et feutrée. En fin de compte, tout est bien, puisque tout finit, avec panache et de manière magistrale.

Christopher Gérard

Bruno de Cessole, Tout est bien puisque tout finit, Le Cherche-Midi, 350 pages, 23€

*

**

L’Île du dernier homme

Naguère critique littéraire à Valeurs actuelles et directeur de la Revue des deux mondes, Bruno de Cessole a publié il y a quelques années Le Défilé des réfractaires et L’Internationale des francs-tireurs, deux anthologies subjectives des auteurs qui ont formé sa sensibilité à rebours du siècle. Tous avaient en commun une réticence à plier le genou devant les donneurs de leçons, un même goût de l’allure... et un très-sûr dégoût des infections mentales. Le regretté Guy Dupré ne parlait-il pas à son propos de « patricien du langage » ?

Voilà que Bruno de Cessole sort de son ermitage avec un roman de plus de quatre cents pages qui illustre cette sentence de Benjamin Franklin placée en exergue du livre : « Ceux qui sacrifient la liberté pour la sécurité n’obtiendront ni ne méritent ni l’une ni l’autre ». Tout ce roman d’une belle gravité s’interroge sur la place laissée ( ?) à nos libertés en ces temps de lutte « contre le terrorisme ». Entre l’Île-de-France et les Cotswolds, de l’Afrique de l’Ouest à Jura, la plus isolée des Hébrides écossaises, de Beyrouth à Alep, nous suivons à la trace un journaliste parisien et une analyste des services secrets britanniques. D’une part, François, quinquagénaire aux goûts littéraires très sûrs (Stendhal, Larbaud, Morand) mais pris d’une périlleuse empathie pour les fous d’Allah sur lesquels il enquête non sans naïveté. De l’autre, Deborah, fille d’un officier du MI 6 qui travaille pour le GCHO, « les grandes oreilles » du Royaume Uni. Le premier est l’un de ces hommes de gauche taraudés par la mauvaise conscience, ce satané désir de repentance comme par « l’obscure attirance pour le pouvoir et la soumission ». Amoureux déçu de la France, cet islamo-gauchiste qui a rendu des services à la cause palestinienne (surtout par mépris de soi) ne peut s’empêcher d’être fasciné par l’Islam combattant, jusqu’à une forme sournoise, plus ou moins avouée, de masochisme qui n’est pas rare dans certaine intelligentsia. Un esprit torturé, complexe, aux lisières de la félonie tant l’aveugle le désir d’un idéal de rechange : « Lui aussi il abominait chez ses contemporains leur effroi devant les vérités trop rudes, leurs compromissions, leur penchant à vouloir tout concilier, ainsi que l’absence de hauteur et de vision à long terme au sein d’une classe politique incompétente ou corrompue ».

De l’autre, sa cadette, linguiste qui perd peu à peu ses illusions sur son rôle dans la protection occulte de ses concitoyens face à l’affolante extension de la surveillance globale. Orwell n’est pas cité par hasard par le père de Deborah, vieil espion désabusé…

Des contacts entre François et des djihadistes de Trappes et de Manchester laissent des traces. La DGSE confie la surveillance du journaliste aux collègues d’Outre-Manche, dans le cadre d’un partage des besognes (et des data). Le GCHO transmet le dossier à la section des dirty tricks et l’affaire s’emballe, comme dans les romans de John Le Carré et de Percy Kemp, un ami de Cessole. L’un et l’autre, le jobard et l’espionne, tous deux manipulés, se retrouvent en Ecosse pour un fatidique face à face sous l’œil d’un inaccessible grand cerf. Un fort roman, érudit et passionné, littéraire en diable. Le retour bienvenu de Bruno de Cessole.

Christopher Gérard

Bruno de Cessole, L’Île du dernier homme, Albin Michel, 432 pages, 21.90€

*

**

Un entretien avec Bruno de Cessole (2008).

Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Comme certains personnages de votre roman, L’Heure de fermeture dans les jardins d’Occident, à savoir « un agent secret de la civilisation » ?

Il m’est difficile de me définir moi-même, et sans doute l’écriture est-elle pour moi le moyen de me connaître mieux, encore que je ne sois pas très porté sur l’introspection. Pour faire bref, disons que j’ai vécu longtemps pour, par, et dans les livres. De façon presque borgésienne le monde m’apparaissait comme une vaste bibliothèque universelle et je souscrivais volontiers à l’assertion de Mallarmé, à savoir que le but de l’existence est d’aboutir à un beau livre. Je suis un peu revenu de ce fanatisme de jeunesse, et j’ai même cherché à contrebalancer cette influence en épousant le réel dans ce qu’il a de plus prosaïque et de plus brutal, mais la littérature me semble toujours, non seulement « un souverain remède contre les dégoûts de la vie », mais un viatique pour temps de détresse, et, plus encore, un mode de vie, une manière unique de dédoubler son existence, de connaître par procuration toutes les vies que j’aurais aimé mener et que, par la force des choses, je ne connaîtrai jamais. Aujourd’hui, c’est sans contradictions que je vis ma double identité d’homme de culture et d’homme de la nature - à travers le recours aux forêts, cher à Jünger. Agent secret de la civilisation ? L’expression, que le grand critique italien Mario Praz s’appliquait à lui-même - et qualité dont relève à mes yeux un Cyril Connolly, un George Steiner, un Claudio Magris ou un Pietro Citati, me plaît, bien qu’il me paraisse présomptueux de me l’approprier. Dans la modeste mesure de mes moyens, je me suis efforcé – en tant que journaliste culturel, critique littéraire, et comme écrivain, notamment dans ce livre, d’être un passeur, de faire aimer et de transmettre des œuvres, des traditions, une certaine idée du goût et de la beauté, dont je constate, navré, qu’elles disparaissent peu à peu sous la lame de fond du « tout marchandise », de l’indifférencié, et du déferlement des modernes Barbares.

Quels ont été vos maîtres en littérature, ceux du passé et ceux que vous avez eu la chance de côtoyer ?

Plutôt que de maîtres, je parlerai de créanciers, dont je me sens à jamais débiteur. Parmi les écrivains du passé ( expression que je récuse car un grand écrivain est toujours un contemporain ) je suis redevable envers une famille littéraire qui va de Chateaubriand à Montherlant en passant par Stendhal, Baudelaire et Barrès ; mais, par certains aspects, je fais aussi allégeance à Flaubert ( pour son éthique littéraire) et à sa postérité, sans même parler des écrivains étrangers, comme Knut Hamsun, Jorge Luis Borgès ou Evelyn Waugh, ce qui m’entraînerait dans des développements trop longs. Parmi ceux que j’ai eu le privilège de connaître, je citerai au premier chef, Ernst Jünger, Vidia Naipaul, Lawrence Durrell, Mario Vargas Llosa, Gregor von Rezzori, Ismaïl Kadaré, et, chez les Français, Jacques Laurent, Michel Déon, Bernard Frank, Jean d’Ormesson, et Guy Dupré…

Votre roman, dont les personnages paraissent si proches de Sénèque et de Lucrèce, semble témoigner d’une intense nostalgie de l’Antiquité. Quelle en est la source ?

L’Antiquité est une vieille passion, depuis les bancs du lycée et de l’université, passion entretenue et développée par la lecture de Nietzsche, Heidegger, et Steiner. Les présocratiques, les Cyniques, les Stoïciens, ont nourri ma pensée, de même que Eschyle et Sophocle, Aristophane, Virgile, Lucrèce, Horace, Tacite et Sénèque, ont formé ma sensibilité. Les derniers jardins de l’Occident, peut-être bientôt en déshérence, ce sont les sources pérennes d’Athènes et Rome qui les irriguent, même si, en héritiers ingrats, nous avons oublié que les Grecs et les Romains nous ont, les premiers, appris à vivre, aimer, et mourir. C’est donc sous les espèces de la nostalgie que se tisse notre rapport à cette Atlantide sombrée qu’est l’Antiquité.

Ce roman, qui comme l’a bien vu Guy Dupré est un conte philosophique, met en scène une sorte de Diogène parisien, le fascinant Frédéric Stauff. Comment ne pas s’interroger sur ce patronyme qui évoque Faust et les Stauffen (FrédéricII !!!)… ou même le comte von Stauffenberg. Qui est donc ce mixte de Cioran et de… De qui au fait?

Anti Socrate, apologiste de Calliclès, et héritier lointain de Diogène le Chien, Frédéric Stauff, philosophe non salarié, est un être de fiction, dont le nom est, on l’aura deviné, l’anagramme de Faust. Mais ce Faust inversé, dont la volonté de puissance est tournée contre lui-même, emprunte un certain nombre de traits, de formules et d’idées, à quelques personnages bien réels : l’irascible Docteur Johnson, Nietzsche, Schopenhauer, et, bien sûr, E.M Cioran, qui, comme lui, hantait les jardins du Luxembourg et ses parages, déplorait l’inconvénient d’être né, campait sur les cimes du désespoir, et déclinait les syllogismes de l'amertume. On pourrait aussi relever chez lui des ressemblances avec des héros de fiction comme le Neveu de Rameau ou le M Lepage du Confort intellectuel de Marcel Aymé. En revanche, mon personnage qui prône l’abstention, le refus de l’agir, et tient l’Histoire pour un catalogue de calamités, ne doit rien à Fréderic de Hohenstaufen – si fascinant soit-il, ni, moins encore, à Claus von Stauffenberg, si admirable soit-il …

Tout le roman (le conte) baigne dans une atmosphère à la fois crépusculaire et allègre. Pourrais-je vous qualifier d’auteur tragique ? De contemplateur ironique de notre présente (et provisoire ?) déréliction ?

De fait, j’ai tenté, dans ce livre, d’ exprimer ce qu’est la « joie tragique », autrement dit l’exultation violente que l’on peut éprouver à se sentir vivre , ici et maintenant, en pleine harmonie avec un univers sans arrière-monde, affranchi de l'espoir, comme de la crainte, face à l’échéance finale au terme de laquelle nous retournerons en poussière. Ce que Frédéric Stauff résume en ces termes : « Que ma destinée fût éphémère, que ce corps, fidèle serviteur de mes désirs, dût retourner au néant dont il était sorti, ne m’était pas source de chagrin ou de ressentiment, mais, à rebours, motif à célébrer dans cette vie fugace et traversée, le principe adorable de la puissance, de la gloire, et de l’éternité ». De là, l’allégresse qui traverse le livre et dissipe l’atmosphère crépusculaire ( le pressentiment de la fin d’une civilisation, dont la fermeture des jardins d’occident est la métaphore) que vous évoquez. Avec l’allégresse, l’ironie, vous avez raison de le souligner, est, en effet, l’autre composante majeure du roman qui n’est pas, comme certains ont voulu le voir, une charge contre notre époque, mais un exercice d’admiration, de gratitude, envers les grands intercesseurs, philosophes et écrivains, paysages spirituels, qui, à travers l’épaisseur du temps, nous ont aidé et nous aident toujours à vivre, ou à survivre.

Propos recueillis par Christopher Gérard pour le Magazine des Livres

Paris, octobre 2008.

Il est question de Bruno de Cessole dans mes Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 juin 2025

OPTIMUM SOLSTITIUM

Il faut éteindre la démesure

plus encore que l'incendie.

Héraclite, fragment 48.

Joyeux solstice d'été MMXXV

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04 juin 2025

Avec Jérôme Leroy

La Petite fasciste, le dernier-né de Jérôme Leroy, est un court polar politique, ou équivalent, dans la lignée de ses confrères Manchette et Jonquet. Il récapitule maints leitmotive de ses romans antérieurs, de Monnaie bleue, naguère salué e.a. par Dominique Venner, à L’Ange gardien : une république entrée dans sa phase finale de décomposition, le jeu aussi obscur que sanglant d’officines discrètes de l’état profond, le climat qui se détraque avec ses terribles canicules, d’émouvantes figures de lettrés anachroniques qui lisent Chardonne et Pirotte (voire Homère et Héraclite), des amours tragiques…

Cette petite fasciste, Francesca, compte un grand-père italien qui a porté la chemise noire jusqu’au bout et l’autre, le flamand, qui a rêvé à un Grand Reich réunissant tous les Germains pour mille ans. Cette khâgneuse (nous sommes bien dans un roman de professeur) milite dans un groupuscule ultra, Les Lions des Flandres ; elle pratique le tir rapide et le close combat ; elle lit Vu de droite, d’Alain de Benoist, en petite tenue. Ce qui nous vaut quelques lignes amusantes sur les « beatniks » qui croient aux nymphes et « à l’énergie des menhirs autour desquels il convient de faire danser nues des vierges coiffées de couronnes de fleurs ». Quelle imagination !

Francesca sera, sans le vouloir, l’une des protagonistes du coup d’état, mené bien sûr par les « modérés », qui débarquera le Dingue, président probablement toxicomane, fabriqué de toutes pièces par l’oligarchie et qui, claquemuré à l’Élysée, gouverne à coups de 49-3 jusqu’à l’établissement de la loi martiale, et les arrestations en masse qui en sont la conséquence. Car cette belle fasciste de vingt ans à peine se trouve être la maîtresse d’un député socialiste de soixante ans, Bonneval, un homme probe sur qui le système croit pouvoir compter pour « sauver la République ». Un tueur qui se trompe de maison, un attentat islamiste ( ?), un parti nationaliste prêt à tous les compromis comptent parmi les ingrédients de cette macédoine, ma foi réussie.

Christopher Gérard

Jérôme Leroy, La Petite fasciste, La Manufacture de livres, 190 pages.

*

**

Semper idem, Jérôme Leroy, qui nous revient avec un drôle de récit, composé d’une soixantaine de courts textes, rêveries ou souvenirs d’humeur mélancolique. J’y retrouve son talent de poète, cette capacité à graver dans le marbre un instant de grâce, et aussi les obsessions de cet attachant écrivain, rendu inconsolable par le crépuscule d’une civilisation, par la disparition, de son vivant, du monde d’avant, où « les distances et le temps avaient un sens, une réalité, une vérité qui s’imposaient ».

Tout au long d’une enfance et d’une jeunesse que l’on devine provinciales et heureuses, Jérôme Leroy a eu la chance, par le truchement d’une famille aimante (émouvant portrait du grand-père instituteur, qui fait des crêpes pour ne pas répondre aux questions incongrues de son petit-fils) mais aussi d’une sensibilité d’artiste servie par une mémoire d’éléphant, de pouvoir accumuler des réserves qui, durant toute une vie d’homme, permettent de résister aux coups du rapide destin.

Le lecteur picorera avec un vif plaisir dans ces souvenirs musicaux (du rock vintage à la soul), littéraires (Dumas, Toulet, Déon, les érotiques et les francs-tireurs), scolaires (certaine prof de maths, telle autre de français, lectrice de Rouge mais conseillant L’Anthologie de la poésie française du normalien Pompidou), bibliophiliques (les antiques Livres de Poche avec leurs couvertures bigarrées et leurs préfaces de Nimier ou de Morand), balnéaires (côtes de Picardie et des Flandres, aux sables froids et multicolores), télévisuelles ou coquines. Il ne pourra que faire sien l’éloge du limpide Clément Marot, dont le style efface d’un trait l’actuelle « langue du ressentiment, de l’hystérie et du pathos » - celle des réseaux que l’on dit « sociaux », si adaptés aux curées vertueuses.

Semper idem, Jérôme Leroy, le très-philhellène, qui, clopin-clopant, chemine à son rythme vers la sagesse d’un Grec ancien : « je lis, je nage, je compte les atomes ».

Christopher Gérard

Jérôme Leroy, Un Effondrement parfait, La Table ronde, 154 pages, 16€

*

**

Adrien Vivonne, poète chanté naguère par ses confrères Norge et Pirotte (le cher Michel Déon le fit traduire en gaélique), ce poète étrangement occulté, est le personnage principal du dernier roman de son ami Jérôme Leroy.

A dire vrai, Vivonne apparaît plutôt comme un conte philosophique, aux lisières du réalisme magique tant sa complexe structure et son ampleur poussent à la rêverie et à l’évasion.

J’y retrouve bien des obsessions de Jérôme Leroy, déjà mises en scène dans Monnaie bleue, Les Jours d’après ou Un peu tard dans la saison, car, livre après livre, depuis trente ans, en authentique écrivain, Jérôme Leroy édifie son univers et déploie ses harmoniques.

Le crépuscule d’une civilisation qui se délite et implose dans la folie meurtrière et le chaos climatique ; l’Eclipse, mystérieux phénomène qui fait disparaître des citoyens par milliers, sans tambours ni trompettes, comme transportés dans un monde parallèle, celui de la Douceur, où tout est « rose, orange, bleu, mauve ». La paternité révélée sur le tard, l’usage des psychotropes, la pluie sur les toits du Rouen « d’avant », la tenace nostalgie des îles-refuges (grecques, faut-il le préciser), le carcan techno-marchand et la rage désespérée qu’il suscite, et, comme un dur refrain, larvée ou incandescente, la pire des violences, la guerre civile. Tel est le décor. Outre des sauts temporels parfois périlleux, l’artiste y ajoute le Stroke, AVC planétaire qui fait s’arrêter net drones, smartfaunes et ordinatoires. Les personnages peuvent entrer en scène.

Surtout, la poésie y joue son rôle … essentiel, puisque sa dimension quasi théurgique permet des miracles : les lecteurs sincères de Vivonne peuvent, grâce à elle, passer de l’Autre Côté, faire sécession, soulever le Voile d’Isis.

J’y retrouve aussi des figures typiques de Jérôme Leroy, Garnier, éditeur dans le VIème et faux frère de première catégorie ; Chimère (ou Chimène, les manuscrits ne sont pas unanimes), la khâgneuse devenue guerrière sans pitié dans les rangs de Nation celte, une milice pratiquant les sacrifices humains et dont les druides ont lu Evola et Dumézil dans le texte – c’est dire s’ils sont féroces.

Apparaît surtout la figure du Poète aveugle, celui qui chanta jadis la couleur vineuse de l’océan ; les Physiciens Empédocle et Héraclite, les penseurs d’avant le dogme. Nulle rédemption dans ce conte païen, mais, je le répète, la sécession des meilleurs.

Comme dans Un peu tard dans la saison, dont Vivonne serait une suite, l’histoire est tout à la fois abracadabrantesque et archétypale, racontée depuis le futur, où règne la Douceur, nouvel ( ?) Age d’or qui ignore la violence et l’avidité – une sorte de Flower Power réalisé par des anarcho-végétariens qui adorent les Dieux d’avant la Croix.

Vivonne, à l’évidence, récapitule en l’amplifiant l’imaginaire d’un authentique voyant dont les larmes sont les nôtres.

Christopher Gérard

Jérôme Leroy, Vivonne, La Table ronde, 408 pages, 22€

Il est question de Jérôme Leroy dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

08 mars 2025

Avec Thierry Marignac

Depuis A Quai et Terminal Croisère, deux de ses précédents romans, je sais à quel point Thierry Marignac est fasciné par les zones portuaires, d’Anvers à Hambourg - aujourd’hui, au Havre, dont il propose dans L’Interprète une saisissante peinture. Dans cet Interprète, les lecteurs de son oeuvre retrouveront un personnage récurrent, probable porte-fantasmes de l’auteur, à savoir Thomas Dessaigne, traducteur et interprète de l’anglais et du russe, entre autres pour la police de Bruxelles, ex-facilitateur ONG en Russie, ex-employé de la Croix-Rouge expulsé de Moscou et lié naguère à la pègre des ghettos noirs de Harlem, en un mot comme en cent un « demi-solde d’une caste inférieure d’employés internationaux ».

Ce Dessaigne, grand amateur de vodka Tsarskaïa devant l’Éternel, a roulé sa bosse de Kiev à Vilnius, de Bruxelles à Brooklyn. Comme Marignac, il est un linguiste-né, sensible aux accents et aux intonations, fin connaisseur des argots, jamaïcains ou ukrainiens, comme des vocabulaires techniques.

L’Interprète peut d’ailleurs se lire aussi comme un polar « philologique », car son intrigue repose en partie sur le déchiffrement d’une devise en cyrillique orthodoxe gravée sur la lame damasquinée d’un poignard. Cette lame est retrouvée entre les côtes d’un cadavre découvert dans les bas-fonds du Havre, à quelques mètres d’un lugubre bar à hôtesses. Réquisitionné par un binôme de policiers locaux pour traduire cette mystérieuse inscription, Dessaigne fait vite le lien avec les vendettas du Caucase, attisées par les récentes guerres locales. La façon dont le cœur de la victime a été transpercé sans toucher les côtes trahit le coup de main d’un as du couteau - une exécution, comme dans les montagnes du Daghestan. En outre, l’enregistrement des dernières paroles de la victime au comptoir du bar interlope, alors qu’elle paie une tournée générale en livres sterling, met la puce à l’oreille du traducteur, puisque, à la question posée en anglais synthétique par une entraîneuse quant à ses occupations, l’homme se vante, dans le plus pur Oxbridge, « d’organiser des coups d’état ».

Dessaigne va, comme il aime le faire depuis trente ans, naviguer en eaux troubles, plus ou moins téléguidé par les policiers havrais, eux-mêmes plus ou moins bien renseignés par la police britannique… comme par le consulat russe du Havre, car, rapidement, le cadavre est identifié comme celui d’un Caucasien, Ibraguim, ex-soudard reconverti dans la guerre de l’information en tant que « spécialiste » de Daesh. Le récit gagne alors en intensité et devient d’autant plus subversif, et donc marignacien pur sucre, quand, par le truchement d’un sympathique ( ?) galeriste russe et d’un redoutable « antiquaire » géorgien, un temps l’homme des Américains en Géorgie jusqu’à son exfiltration, nous apprenons que cet Ibraguim, le poignardé, travaillait pour une ONG émanant directement des services britaniques, qui s’est donné pour noble mission de « défendre la démocratie contre la désinformation », et ce à coups de millions. Parmi les cibles, un leader de l’opposition travailliste, accusé sur tous les tons d’être un agent russe - exactement comme tel président à l’inélégante coiffure. Là, Marignac n’invente plus rien, mais se fonde sur des faits avérés, quoique méconnus, relatifs à un réseau de propagande antirusse, Integrity Initiative, dénoncé à la Chambre des Communes et dans la presse anglaise, mais ignoré dans le monde francophone. D’un banal meurtre sous la pluie glacée du Havre, des soirées déjantées dans des galeries londoniennes d’art contemporain, le romancier passe, mine de rien, aux coulisses de l’actuelle guerre de l’information et éclaire, à sa manière implicite, les sources tout sauf pures de certain délire belliciste.

Christopher Gérard

Thierry Marignac, L’Interprète, Konfident noir, 228 pages, 19€

Voir aussi, sur ARCHAION :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2023/11/07/parcours-batard-6469850.html

et

http://archaion.hautetfort.com/archive/2021/08/07/terminal-croisiere-6331071.html

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05 mars 2025

Avec Alain Paucard

Auteur d’un Manuel de résistance à l’art contemporain, des Carnets d’un obsédé et d’une trentaine d’autres romans et pamphlets, Alain Paucard (XIVème arrondissement) est aussi le président à vie du Club des Ronchons, dont firent partie Pierre Gripari et Jean Dutourd. Ce chantre du Paris populaire et des filles de joie, cet admirateur de Guitry et d’Audiard s’était amusé naguère à composer une sorte d’uchronie, que réédite La Mouette de Minerve - louée soit Son infinie sagesse.

Sous les oripeaux de la série B transparaît le conte philosophique, pas vraiment rousseauiste, même si, dans une autre vie, l’auteur fut proche du Komintern (ou quelque chose d’approchant). Dans un Paris à peine futuriste où règne un strict apartheid spatial, le quartier de la Défense, qui symbolise l’enfer sur terre (Le Corbusier et consorts étant considérés par l’auteur comme des criminels de béton) est devenu une sorte de ghetto – le lazaret – réservé non aux lépreux mais aux héroïnomanes, parqués manu militari et livrés au pouvoir de kapos sans scrupules.

Trois castes y coexistent ( ?) : les maîtres, qui contrôlent la poudre obligeamment fournie par le Ministère de la Santé ; les esclaves, qui travaillent et les larves, qui meurent. Le lecteur y suit à la trace trois nouveaux-venus, raflés par la police et transportés dans cette jungle urbaine où règne la force brute. C’est peu dire que Paucard jubile quand il décrit, dans une langue ferme et emplie d’un tranquille cynisme, les atroces jeux de pouvoir qui se déroulent dans ce lazaret. Pourtant, le destin veille et l’horrible pyramide vacille. Unhappy end garantie. Sacré Paucard !

Christopher Gérard

Alain Paucard, Lazaret, La Mouette de Minerve.

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, paris, uchronie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |