19 février 2025

Avec Nicolás Gómez Dávila

La publication, aux éditions Hérodios, d'inédits en français de Nicolás Gómez Dávila (1913-1994) est l’occasion de revenir sur un penseur volontairement anachronique qui se définissait lui-même comme « l'asile de toutes les idées bannies par l'ignominie moderne ».

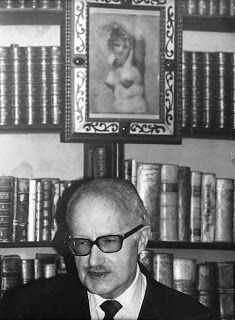

Né dans une famille fortunée de Bogota, Nicolas Gómez Dávila mena la vue d’une sorte de Montaigne andin, libre de toute obligation professionnelle et partageant son temps entre la lecture et l’écriture à l’abri d’une fabuleuse bibliothèque. Le français fut la seconde langue de cet homme qui se disait « écrivain espagnol de langue française » : son miel, il le trouvait chez Laclos, Chamfort, Madame de Stael. A ses yeux, « une grammaire insuffisante prépare une philosophie confuse ».

Docteur en philosophie, membre associé du Laboratoire Hannah Arendt de l’Université de Paris XII, Michaël Rabier a, pour sa brillante thèse, traduit toute son oeuvre, en particulier les dix mille aphorismes composant les Escolios a un texto implicito (cinq volumes, dont il n’existe qu’une sélection accessible en français, e.a. Le Réactionnaire authentique, aux éditions du Rocher).

L’ouvrage de Michaël Rabier constitue une somme sur une œuvre insolite et secrète, censée saboter le monde moderne, et composée pour sa plus grande part de scolies d’un énigmatique texte implicite … jamais cité. Scolie fait référence à la tradition antique et médiévale de ces scribes qui rédigeaient des notes dans la marge des manuscrits pour les éclairer.

En effet, Gómez Dávila, patricien polyglotte et bibliophile, a, au cours d’une vie tout entière dédiée à la lecture et à la réflexion, composé un immense livre de commentaires sur la tradition européenne, qu’il interroge et synthétise par le biais d’aphorismes ciselés, souvent fulgurants, parfois sarcastiques et témoignant d’un souverain mépris des convenances : « Au réactionnaire il est seulement possible de proférer des sentences abruptes que le lecteur ne digère pas. »

Cet homme en marge (« Celui qui se respecte ne peut vivre aujourd'hui que dans les interstices de la société ») stimule la réflexion sur notre monde ; il aide à résister à la domestication des esprits. Pour lui, la philosophie doit permettre de proférer des vérités mal vues par une société tentée de tyranniser la pensée : « Celui qui diverge radicalement ne peut argumenter, mais énoncer. » Catholique au sens de Romain à l’instar d’un Gustave Thibon, Gómez Dávila défend une pensée antimoderne qui tend à « accepter l’inévitable en l’anoblissant », alors que l’esprit moderne le nie en l’avilissant. Il se place résolument aux antipodes de l’illusion comme de l’utopie : « Le réactionnaire ne souhaite pas une vaine restauration du passé, mais une improbable rupture du futur d’avec ce sordide présent ».

*

**

Entretien avec Michaël Rabier

Propos recueillis par Christopher Gérard

Qui est donc ce penseur que d’aucuns ont surnommé le Nietzsche colombien ? Quelle est selon vous son importance ?

Nicolás Gómez Dávila se présentait lui-même comme un homme étranger à son époque et à son pays : « Obscurantiste chanoine du vieux chapitre métropolitain de Santa Fe, aigre dévote de Bogotá, rude propriétaire terrien de la Savane, nous sommes de la même engeance. Avec mes actuels compatriotes, je ne partage que le passeport. » confessait-il, lui qui fut très avare d’informations sur sa vie personnelle.

C’est un homme sans biographie ou presque. Héritier de la haute bourgeoisie commerçante bogotaine, élevé dans le Paris des années 30, fervent helléniste et latiniste, passionné de lecture, il a passé la presque totalité de sa vie, et surtout de ses nuits, enfermé dans son immense bibliothèque. Il notait dans des registres de compte ses réflexions nées de ses diverses lectures, en différentes langues, principalement, le français, l’allemand, l’anglais, l’italien. On raconte que, avant de mourir, il apprenait le russe et le danois pour lire Berdiaev et Kierkegaard dans le texte.

Selon moi, c’est un humaniste européen perdu dans le XXe siècle colombien. Je dirais même un moraliste français de langue espagnole, comme Cioran fut un immoraliste roumain de langue française, en exil dans leur temps. Ces deux auteurs partageant avec Nietzsche, outre l’admiration pour le classicisme français, le sens du style et de la provocation intellectuelle, des mucrones verborum.

Son importance réside dans son œuvre unique en ce qu’elle résume et concentre l’esprit de la philosophie non systématique et par conséquent antimoderne. Il renoue avec la tradition de l’antique philosophia moralis, inaugurée avec Socrate et poursuivie jusqu’à Cioran, qu’il égale non seulement dans le pessimisme ironique, voire sarcastique, mais aussi dans la profondeur fulgurante et l’élégance mordante. Je m’étonne d’ailleurs que pour ces raisons il n’ait pas autant séduit les lecteurs francophones. Sans doute s’avère-t-il trop radical dans ses critiques du monde moderne…

Quelle est la lignée philosophique (ou antiphilosophique ?) de ce penseur original, qui choisit d'ailleurs un mode d'expression spécifique - la scolie ?

Selon ses propres termes, ses « saint Patrons » sont Montaigne et Burckhardt. Il admire comme eux la Grèce et l’esprit renaissant. Au premier, il emprunte le scepticisme philosophique ; au second, le scepticisme politique. En somme, un anti-progressisme qui le rattache à la lignée des contre-Lumières pour parler comme les Anglo-saxons et du conservatisme philosophique ou « antiphilosophique » pour parler comme les contre-révolutionnaires.

Le terme de « scholie », – au féminin et avec un « h » – vient du grec skhólion lui-même provenant du terme skholế et signifie une « occupation studieuse », une activité dédiée à l’« étude ». Par extension, les Byzantins se référaient à leurs commentaires des textes comme scholia au sens de « notes en marge d’un texte », alors que les Anciens les nommaient hypomnemata. Mais le développement le plus important dans l’histoire du commentaire se situe au Moyen-Âge, au moment où, avec l’apparition du codex laissant plus d’espace que le volumen (papyrus), les commentaires littéraires se transforment en scholies. Modèle qui s’est ensuite développé à la Renaissance et s’est émancipé en s’éloignant de plus en plus du texte commenté pour devenir un texte à part entière.

Gómez Dávila s’inscrit ici dans cette autre lignée, antique et médiévale, voire humaniste (au sens des « humanités »), de recueil des pensées passées, commentant l’héritage de la culture occidentale à partir de ses vestiges. Il s’agit donc également d’une œuvre de lecteur et de passeur, à travers le recours à la citation, l’allusion, la paraphrase ou l’emprunt pur et simple, à la manière de Montaigne, aux auteurs de la tradition philosophique et littéraire européenne. Par conséquent, il ne prétend pas à l’originalité ou plutôt à la nouveauté, prétention typiquement moderne. Et malgré qu’il en ait, il s’inscrit de surcroît dans la lignée des « penseurs de l’éclair » comme les nomme George Steiner, depuis Héraclite jusqu’à Wittgenstein et même Gustave Thibon, Simone Weil, en passant évidemment par les moralistes français, les romantiques allemands, Schopenhauer, Nietzsche, etc. L’œuvre de Gómez Dávila constitue donc selon moi un palimpseste philosophique, notre auteur réécrivant sur le parchemin de la tradition philosophique occidentale – le « texte implicite » qui complète son titre en espagnol – d’une manière totalement assumée et même revendiquée : « Soyons “livresques”, écrit-il d’ailleurs, c’est-à-dire : sachons préférer à notre expérience individuelle limitée l’expérience accumulée dans une tradition millénaire. »

Comment cet adversaire de la modernité définit-il notre monde et que lui reproche-t-il ?

Il la définit donc comme une rupture avec cette tradition. La modernité par définition, c’est le culte du nouveau, de la mode (modus), de « ce qui vient d’arriver », le « présentisme » ou pire, pour reprendre un néologisme de Pierre-André Taquieff, le « bougisme ». En ce sens, elle n’est pas du tout signe de « modération » (autre sens du terme selon Brague, cf. Modérément moderne) ou de mesure, mais au contraire d’excès et de démesure.

En effet, Gómez Dávila la décrit à la fois comme une hérésie philosophico-métaphysique et un désastre éthique et esthétique. La modernité se fonde d’abord selon lui, sur le refus radical et donc fondamental de considérer l’homme comme une créature. Cette attitude est une attitude néo-gnostique développée dans certains courants dévoyés de la gnose dès le Ier siècle, se retrouve dans les premières hérésies chrétiennes tels l’arianisme, puis le pélagianisme, pour resurgir ensuite dans les ruptures théologiques médiévales et les révolutions philosophico-politiques qui inspirent et traversent l’humanisme moderne, en particulier cette étape importante dans l’accélération de son projet d’émancipation de l’homme que constituent les Lumières allemandes et françaises. Il s’agit là d’un humanisme prométhéen revendiquant anthropologiquement toujours plus de primauté : l’homme non pas créé mais créateur de lui-même.

En ce sens, la modernité poursuit « la longue confrontation entre la mesure et la démesure qui anime l’histoire de l’Occident depuis le monde antique » (A. Camus), c’est-à-dire l’helléno-judéo-chrétienne contre la néo-gnostico-manichéenne selon Gómez Dávila. Antigone contre Prométhée, c’est-à-dire la tradition consciente contre la révolution permanente, l’esprit méditerranéen fondé sur l’acceptation de la tension concrète et complexe de l’existence humaine contre l’« idéologie allemande » cherchant à la simplifier et la transformer au nom d’absolus, et prétendument émancipateurs, mais qui sont en fait le signe d’un mépris du réel, donc d’une haine du monde au profit d’outre-mondes salvateurs : les utopies à la fois pseudo-mystiques et socio-politiques qui débouchent sur toutes les formes de totalitarisme.

Est-il réactionnaire authentique, simple conservateur ?

L’un n’empêche pas l’autre ! Ou plus précisément, l’un devrait conduire à l’autre : « Si le réactionnaire ne se réveille pas dans le conservateur, c’est qu’il ne s’agissait en fait que d’un progressiste paralysé. » Le réactionnaire authentique serait donc selon lui un conservateur éveillé, et le progressiste un conservateur endormi, c’est-à-dire qui n’est plus sur ses gardes. Car, s’il y a bien une vertu qu’il trouve au conservateur, c’est celle d’être « le contrepoids aux stupidités du jour » et non la Belle au bois dormant croyant au Progrès charmant ou rêvant de lendemains qui déchanteront tranquillement. On comprend pourquoi le réactionnaire dans ce conte merveilleux de la modernité passe pour la fée Carabosse : un empêcheur de dormir en rond.

Plus sérieusement, le réactionnaire « authentique » est un conservateur conséquent, lucide, prenant acte, d’une part, de l’impossibilité d’arrêter le progrès ; d’autre part, de retourner en arrière. « Burke put être conservateur. Les progrès du progrès obligent à être réactionnaire. »

C’est pourquoi et c’est tant mieux, son « réactionnaire authentique » ressemble moins à Hitler qu’au Bouddha selon moi. Un non-violent qui le conduit à l’inaction, car toute action politique véritable ou ré-action (en ce sens inauthentique) doit être par définition violente afin de changer le cours de l’Histoire ; donc révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, cela revient au même selon lui me semble-t-il. Jacobins rouges ou blancs, c’est du pareil au même : « Le réactionnaire qui tente de gouverner dans les temps démocratiques avilit ses principes en les imposant avec des procédés jacobins. Le réactionnaire ne doit pas se fier aux aventures, mais attendre une mutation de l’esprit. »

Voilà pourquoi, c’est un contemplatif, un « contemplateur solitaire » à la manière de Jünger, du second Jünger, un anarque pas un énarque, et encore moins un activiste nihiliste ou suicidaire.

Propos recueillis par Christopher Gérard pour la Revue générale (Bruxelles), juillet 2021.

Michaël Rabier, Nicolas Gómez Dávila, penseur de l’antimodernité, L’Harmattan, coll. Theôria, 384 pages, 38€

Il est longuement question de ce penseur atypique dans

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

06 février 2025

Avec Pierre Joannon

Le plus parfait des amis

« Vous êtes le plus parfait des amis. Vous êtes toujours là où il faut avec cette solidité qui ne doit rien à la raison et tout au cœur. » Qui ne rêve pas de lire ces mots sous la plume d’un aîné s’adressant à lui ? Pierre Joannon, bien connu pour ses livres sur l’Irlande, a eu cette chance. Auteur de quelques livres talismans, comme L’Hiver du Connétable. De Gaulle et l’Irlande, un court essai qui laisse une marque indélébile sur ses lecteurs, il a rencontré Déon vers 1973.

Dans un précédent essai, Une Amitié vagabonde, il rassemblait, peu après sa disparition, des textes de Michel Déon (1919-2016) pour célébrer quarante ans d’amitié et d’amour partagé pour l’Irlande, de culte de la grande Bleue aussi, car les deux amis, quoique adorateurs du vent et de la brume celtiques, demeuraient fils de la Méditerranée, au point de fonder, à Antibes, un prix Audiberti, attribué aux plus brillants chantres du Mare nostrum.

La copieuse Correspondance 1973 - 2016 que Pierre Joannon publie aujourd’hui, plus de quatre cents lettres & cartes, se place elle aussi « sous le signe de l’amitié sur fond d’horizon irlandais et méditerranéen »… même si, précise Déon, « il est bien difficile d’être celte et hellène à la fois ». En quatre décennies, l’aîné, devenu académicien, et le cadet, très actif dans les études irlandaises, ne cessent de se voir à Paris, Antibes ou dans la comté de Galway, et surtout de s’écrire et de s’échanger des nouvelles sur la vie littéraire (L’Atelier du roman revient souvent sous la plume de Déon, de même que certains noms : Morand, Raspail, Dupré, quelques jeunes gens prometteurs…), la politique irlandaise (Déon se montre un lecteur attentif de l’Irish Times), la bibliophilie, les chevaux, le whiskey (Joannon est le fondateur du Jameson Club, où se retrouvent Déon, Greene, Burgess, Raspail…).

Le tournage du Taxi mauve, avec les inoubliables Peter Ustinov et Charlotte Rampling, donne lieu à toutes sortes de commentaires parfois agacés de l’écrivain. Quelques allusion à Maurras ou à l’Algérie française (un mystérieux voyage à Rome chez Susini et ses pistoleros), l’annonce d’un ultime roman qualifié de « démentiel », encore inédit, l’éloge de deux confrères, Kaddour et Sansal, primés grâce à Déon (« ce choix est bon pour la chère Algérie qui sortira un peu de sa prison ») maintiennent l’intérêt du lecteur jusqu’à ces ultimes mots, de décembre 2016 : « Vivent les livres ».

Un magnifique témoignage de fidélité à l’ami disparu.

Christopher Gérard

Michel Déon et Pierre Joannon, Correspondance 1973-2016, La Thébaïde.

PS : Heureux de lire ces lignes : « Avez-vous lu le livre de Christopher Gerard, Quolibets ? Excellent. » Michel Déon, 29 mars 2013.

Ou, du même, « Je connais un peu CG (…). Pol Vandromme l’appréciait, ce qui est déjà un bon point. » 27 janvier 2014.

*

**

La parution d'un joli recueil de textes dédié à la mémoire du cher Michel Déon en 2019 fut l'occasion rêvée de sortir de mes archives ce bel entretien accordé par Pierre Joannon en 2006 pour la défunte NRH.

- Christopher Gérard : Pierre Joannon, vous êtes le spécialiste incontesté de l’histoire de la Verte Erin et de ses habitants. On ne compte plus les ouvrages que vous avez rédigés, dirigés et préfacés sur ce pays qui fascine tant les Français. Vous publiez ces jours-ci aux Editions Perrin, une monumentale Histoire de l’Irlande et des Irlandais de près de sept cents pages. D’où vous est venue cette passion pour l’Hibernie ? Seriez-vous la réincarnation lointaine d’un barde gaël ?

- Pierre Joannon : Navré de vous décevoir ! Aucune goutte de sang irlandais ne coulait dans mes veines jusqu’à une date récente. En 1997, le Taoiseach (Premier ministre) de l’époque a dû sans doute estimer qu’il y avait là une lacune à combler, et il me fit octroyer la nationalité irlandaise, une reconnaissance dont je ne suis pas peu fier. On peut en tirer deux observations : que l’Irlande sait reconnaître les siens, et qu’on peut choisir ses racines au lieu de se contenter de les recevoir en héritage ! D’où me vient cette passion pour l’Irlande ? D’un voyage fortuit effectué au début des années soixante. J’ai eu le coup de foudre pour les paysages du Kerry et du Connemara qui correspondaient si exactement au pays rêvé que chacun porte en soi sans toujours avoir la chance de le rencontrer. Et le méditerranéen que je suis fut immédiatement séduit par ce peuple de conteurs disert, roublard et émouvant, prompt à passer du rire aux larmes avec un bonheur d’expression qui a disparu dans nos sociétés dites évoluées. L’histoire de cette île venait à point nommé répondre à certaines interrogations qui étaient les miennes au lendemain de la débâcle algérienne. Je me mis à lire tous les ouvrages qui me tombaient sous la main, tant en français qu’en anglais. Etudiant en droit, je consacrais ma thèse de doctorat d’Etat à la constitution de l’Etat Libre d’Irlande de 1922 et à la constitution de l’Eire concoctée par Eamon de Valera en 1937. Un premier livre sur l’Irlande, paru aux Editions Plon grâce à l’appui bienveillant de Marcel Jullian, me valut une distinction de l’Académie Française. A quelques temps de là, le professeur Patrick Rafroidi qui avait créé au sein de l’Université de Lille un Centre d’études et de recherches irlandaise unique en France, m’offrit de diriger avec lui la revue universitaire Etudes Irlandaises. En acceptant, je ne me doutais guère que j’en assumerai les fonctions de corédacteur en chef pendant vingt-huit ans. Je publiais, dans le même temps plusieurs ouvrages sur le nationalisme irlandais, sur le débarquement des Français dans le comté de Mayo en 1798, sur de Gaulle et ses rapports avec l’Irlande dont étaient originaires ses ancêtres Mac Cartan, sur Michael Collins et la guerre d’indépendance anglo-irlandaise de 1919-1921, sur John Hume et l’évolution du processus de paix nord-irlandais. J’organisais également plusieurs colloques sur la Verte Erin à la Sorbonne, au Collège de France, à l’UNESCO, à l’Académie de la Paix et de la Sécurité Internationale et à l’Université de Nice. Enfin, en 1989, je pris l’initiative de créer la branche française de la Confédération des Ireland Funds, la plus importante organisation internationale non gouvernementale d’aide à l’Irlande réunissant à travers le monde Irlandais de souche, Irlandais de la diaspora et amis de l’Irlande. Vecteur privilégié de l’amitié entre nos deux pays, l’Ireland Fund de France que je préside distribue des bourses à des étudiants des deux pays, subventionne des manifestations culturelles d’intérêt commun et participe activement à l’essor des relations bilatérales dans tous les domaines. Ainsi que vous pouvez le constater, l’Irlande a fait boule de neige dans ma vie, sans que cela ait été le moins du monde prémédité. Le hasard fait parfois bien les choses.

- C. G. : Pourquoi ce titre Histoire de l’Irlande et des Irlandais ? N’est-il pas un peu redondant ?

- P. J. : Nullement. On peut disserter sur l’Irlande, sur la France, et succomber par excès de conceptualisation aux idées reçues, aux stéréotypes. Revenir aux composantes de la population oblige à prendre en compte une réalité qui résiste aux simplifications abusives. Pour comprendre cette histoire pleine de bruit et de fureur, il faut restituer aux Irlandais la diversité et la complexité qui caractérise leurs origines : Gaels, Vikings, envahisseurs normands, Anglo-normands plus ou moins hibernisés, Vieux Anglais catholiques, colons cromwelliens et williamites, Ecossais d’Ulster, « mere Irish » soumis ou rebelles, catholiques inféodés au Château de Dublin, Anglo-irlandais convertis au nationalisme ou piliers de l’unionisme, descendants de Huguenots, fidèles de la Church of Ireland ou protestants non-conformistes, suppôts de l’Ordre d’Orange ou de l’Ancient Order of Hibernians, Irlandais de souche ou de la diaspora, nombreux sont les alluvions qui ont fait de ce peuple ce qu’il est devenu. Lorsqu’on parle des Irlandais, il convient toujours de se demander « Mais de qui parle-t-on exactement ? ».

- C. G. : Est-ce à cause de cette diversité que les Irlandais semblent traverser, à intervalles réguliers, une crise d’identité qui les pousse à chercher une réponse à cette lancinante interrogation « What does it mean to be Irish ? ».

- P. J. : Sans aucun doute. Et ce trait que vous soulignez n’est pas nouveau. Dans Henri V, pièce écrite aux alentours de 1599, Shakespeare fait dire au capitaine irlandais MacMorris : « What ish my nation ? » - Qu’est-ce que ma nation ? C’est la première expression littéraire de cette crise d’identité qui, sous des formes diverses, est une des constantes de l’histoire irlandaise. Le poète Seamus Heaney, Prix Nobel de littérature, ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit : « Notre île est pleine de rumeurs inconfortables ». Cette volonté de refuser l’embrigadement imposé par des définitions en forme de pièges réducteurs exprime une identité en perpétuelle recherche de nouvelles formes. Chemin faisant, les Irlandais d’aujourd’hui ont enfin tordu le cou à ce complexe d’ex-colonisé qui les figeait dans une posture victimaire et un syndrome de ressentiment qui bridait leurs énergies. C’est patent en République d’Irlande, même si cela est moins évident dans cette Irlande du Nord occupée à panser les plaies de trente années de guérilla urbaine et d’affrontements inter-communautaires qui ont laissé dans les esprits des séquelles difficiles à évacuer.

- C. G. : Vous soulignez qu’il existe en Irlande deux traditions historiographiques, l’une nationaliste focalisée sur les rapports conflictuels avec l’Angleterre, l’autre moins isolationniste et plus européocentrique. Laquelle vous semble la plus pertinente ? Votre approche de l’histoire irlandaise a-t-elle évolué depuis 1973, date de votre premier essai sur la Verte Erin ?

- P. J. : Il existe, en effet, deux lectures complémentaires de l’histoire irlandaise. Il y a d’abord la lecture « traditionnelle » narrant la destinée d’un peuple conquis et colonisé entre le XIIe et le XVIIe siècle, qui s’efforce de s’émanciper tout au long du XIXe, utilisant pour cela la voie parlementaire aussi bien que l’insurrection ou la guérilla, et qui finira par obtenir son indépendance politique dans le premier quart du XXe siècle, au terme d’affrontements qui préfigurent le grand mouvement de décolonisation qui devait sonner le glas des empires coloniaux au lendemain de la seconde guerre mondiale. Et il y a une lecture « européocentrique », mettant en lumière la dialectique qui sous-tend toute l’histoire irlandaise, la faisant s’éloigner de l’Europe à mesure qu’elle s’intègre davantage à un monde britannique dont elle ne parvient pas à se dégager, et la faisant au contraire se tourner vers l’Europe et même s’agréger à elle dans la phase de recherche de son indépendance et, à plus forte raison, dans la phase d’affirmation de cette indépendance chèrement payée. Quant à savoir où je me situe, il est clair que l’on ne peut écrire l’histoire de l’Irlande en 2006 comme on le faisait à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix. il y a quarante ans, l’historiographie nationaliste, imprégnée de cette philosophie du ressentiment dont je parlais à l’instant, était toute puissante. On ne pouvait guère échapper à son influence. Aujourd’hui, les Irlandais ont pris du recul, des documents nouveaux ont été découverts et exploités, l’analyse d’éminents historiens comme Roy Foster ou Joseph Lee ont fait bouger les perspectives. En ce qui me concerne, peut-être suis-je moins crédule, moins naïf, moins déterministe dans mon approche. Je connais mieux l’Irlande. J’ai vieilli. Je pense être mieux armé intellectuellement pour restituer à cette histoire son épaisseur humaine et sa complexité sans tomber pour autant dans l’autre piège réductionniste du révisionnisme anti-nationaliste systématique qui a sombré dans le discrédit il y a une dizaine d’années environ.

- C. G. : Quelle est votre figure préférée de l’histoire irlandaise ?

- P. J. : Je suis bien en peine de vous répondre. Il existe tant de figures attachantes ou admirables : Parnell, Michael Collins, de Valera, John Hume aujourd’hui. Peut-être ai-je une prédilection pour Theobald Wolfe Tone, ce jeune avocat protestant qui fut, au dix-huitième siècle, « l’inventeur » du nationalisme irlandais après avoir échoué à intéresser les Anglais à un fumeux projet de colonisation. Il voulait émanciper les catholiques, mobiliser les protestants, liquider les dissensions religieuses au profit d’une conception éclairée de la citoyenneté, briser les liens de sujétion à l’Angleterre. Artisan de l’alliance franco-irlandaise il a laissé un merveilleux journal narrant ses aventures et ses intrigues dans le Paris du Directoire. On y découvre un jeune homme curieux, gai, aimant les femmes et le bon vin, fasciné par le théâtre et les défilés militaires, enthousiasmé par Hoche et beaucoup moins par Bonaparte. Capturé par les Anglais à la suite du piteux échec d’une tentative de débarquement français en Irlande, il sollicita de la cour martiale qui le jugeait la faveur d’être passé par les armes « pour avoir eu l’honneur de porter l’uniforme français ». Elle lui fut refusée : il fut condamné au gibet. La veille de l’exécution, il se trancha la gorge avec un canif et agonisa toute une semaine avant d’expirer le 19 novembre 1798.

- C. G. : James Joyce disait qu’il voulait, par son œuvre, « européaniser l’Irlande et irlandiser l’Europe ». N’est-ce pas ce qui se passe depuis une vingtaine d’année ?

- P. J. : Sans aucun doute. L’Irlande est devenue européenne. Et l’Europe lui a apporté beaucoup. Plus encore que des subventions, non négligeables, et la possibilité de dynamiser une économie en quête de débouchés, c’est le désenclavement des énergies et des mentalités, la fin d’un tête à tête oppressant qui se traduit par l’instauration d’une relation apaisée avec un voisin dont on se sent moins dépendant, le rattachement au continent d’une conscience libérée des pesanteurs de l’histoire et de la géographie, et la confiance que ce destin partagé finira par reléguer les violents soubresauts du Nord au magasin des vieilles querelles oubliées. Quant à l’irlandisation de l’Europe, elle va bon train. On fête la Saint Patrick du Nord au Sud du vieux continent. Les pubs irlandais fleurissent à tous les coins de rue. La littérature irlandaise est traduite en français, en italien, en espagnol. Les pièces de Frank Mc Guinness et de Brian Friel triomphent sur les scènes du monde entier. Neil Jordan décroche le Lion d’Or du Festival de Venise. Le groupe rock U2 se classe premier au hit parade international. Riverdance joue à guichets fermés à Paris, à Londres, à Nice. Wilde, Joyce, Yeats, Beckett continuent de dominer de leur haute stature le corpus littéraire de notre temps. On pourrait multiplier les exemples.

- C. G. : Votre ami Michel Déon qui a préfacé votre belle biographie de Michael Collins s’insurge contre cette prospérité « qui s’abat sur l’Irlande comme la pédophilie sur le bas clergé ». Etes-vous sensible à ce danger qui pèse sur l’Hibernie ?

- P. J. : Bien sûr, tout n’est pas parfait dans ce pays en pleine mutation qu’est devenu l’Irlande. Le Tigre Celtique a bien des taches sur son pelage. Le jeune cadre dynamique qui descend Dawson Street, un téléphone portable collé à l’oreille, n’a plus grand chose en commun avec le baladin du monde occidental de Synge. Mais, entre les plaintes de la tradition et les mirages de la modernité, les Irlandais qui ont déjà triomphé de la misère et de l’auto-flagellation, sauront rester fidèles à l’idée qu’ils se font d’eux mêmes et que nous nous faisons d’eux. Du moins est-il permis de l’espérer !

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

20 janvier 2025

Avec Luc Dellisse

Dans nombre de ses essais, dont Libre comme Robinson. Petit traité de vie privée, Luc Dellisse livre d’ impertinentes réflexions sur la « ruche planétaire » et sur les manières de gagner ces maquis qui résistent à la grande mise au pas. Moraliste sceptique, Dellisse fait ainsi preuve d’une belle vigilance face au Léviathan moderne. Comme il le dit fort bien sur son blog, L’Inconnu, « Il n’est presque plus possible de faire un geste, un mouvement, de vivre un seul moment personnel, sans tracer un sillage phosphorescent. Notre liberté s’est restreinte en profondeur et il n’en reste que la surface et le mot. »

Le voici qui revient au roman avec Ce que je sais sur Linda, où son narrateur mène une double vie : écrivain reconnu (et même académicien) trois semaines par mois dans la capitale de l’Europe, consultant (sic) sous un nom d’emprunt quelque part en Champagne le reste du temps. Ces deux existences sont théoriquement étanches, de manière à lui permettre, tout simplement (car l’homme n’est en rien malhonnête) de respirer un autre air. Dans sa seconde vie, il évite de laisser la moindre trace (cartes de crédit, etc.) et, pour parachever une couverture digne d’un agent « illégal » en territoire hostile, habite en colocation avec un Guillaume qui ignore tout de son existence bruxelloise. C’est grâce à ce Guillaume qu’il rencontre la mystérieuse Linda, une femme hors du commun, ô combien complexe, qui le battra à plate couture en ce qui concerne ce que les services de renseignement appellent « légende ». Le narrateur et Linda sont liés par une amitié sans rien d’équivoque ni de convenu : « L’amitié naît parfois du désir contenu. L’amitié nous allait bien. Dans un monde où tout est commerce, même le rire, même le sommeil, même le jardinage, même la promenade, même la création, même l’amour (…), l’amitié est peut-être la seule forme de relation humaine dont la gratuité est le moteur. »

Inutile de dévoiler le dénouement de ce roman allègre qui a quelque chose de cavalier au sens le plus nerveux, quasi pétulant, du terme, à la prose sèche, d’une belle efficacité. Si les étranges accidents qui arrivent à Linda introduisent une tension bienvenue, Dellisse évite avec maestria l’écueil (attendu) du polar.

Joli coup de maître !

Christopher Gérard

Luc Dellisse, Ce que je sais sur Linda, Lamiroy, 236 pages, 20€

Entretien

Pouvez-vous retracer les grandes étapes de votre itinéraire ?

Un itinéraire assez bousculé. Voyager, lire, étudier, être amoureux, gagner sa vie de plusieurs manières successives comme la direction d’un magazine d’art, les jeux de la bourse et du hasard, la consultance en entreprise ou l’enseignement du scénario. Sans parler des sports solitaires et de la philosophie. Tout cela aurait pu suffire à m’occuper et à monopoliser mes forces. Pourtant, il me semble que j’ai toujours agi, aimé, souffert parfois et pris ma part d’activités sociales dans les intervalles de ma vie véritable. Je dérobais du temps à mes devoirs et même à mes plaisirs, pour me retrouver libre d’écrire et d’inventer des mondes personnels. J’ai toujours été persuadé que les journées étaient bien assez longues et foisonnantes et qu’on pouvait en dilapider sans crainte la plus grande partie : il restait toujours assez d’or excédentaire. Mes livres sont faits de cette poussière impalpable.

Les grandes lectures ?

Elles sont fonction des époques et des circonstances, elles se superposent en couches géologiques, parfois je les oublie, ou je les renie, mais certaines ont la vie dure et ressurgissent : ce sont mes classiques, qui ne sont pas forcément issus des âges classiques, mais se reconnaissent, simplement, à leur richesse et à leur perfection. Que Montaigne, Pascal, Saint-Simon, Stendhal, Rimbaud, Proust, Valéry, Nabokov aient existé, et aussi Morand, Verlaine, Colette, Rilke, Fargue, quelques autres et qu’il suffise de tendre la main pour les tenir, les ouvrir, les saisir ! C’est un miracle permanent. Leur œuvre et leur personne donnent du prix à la vie.

Les rencontres importantes ?

Des femmes bien sûr ; pas à cause de l’amour que je leur portais, mais à cause de leur grandeur, de leur noblesse, de leur dépassement de soi. Des amis d’hier et d’aujourd’hui : de ceux qu’on se réjouit de revoir, chaque fois que la roue du temps nous remet en présence. Un professeur de latin nommé Servais, savant et passionné, qui s’est suicidé comme un Romain de la Haute époque. Le philosophe Henri Van Lier, l’intelligence la plus féconde et la plus joyeuse que j’ai connue : on s’aimait bien. Je lui ai consacré dernièrement un tout petit livre, où je dis ce que furent nos rencontres éblouies. D’autres personnes, plus célèbres, ont croisé ma trajectoire. Mais elles ne m’ont marqué en rien. Leur célébrité même les capitonnait.

Ce que je sais sur Linda marque votre retour au roman après quelques volumes de nouvelles ou de poésie. Quel a été le déclic ?

Un livre de nouvelles, c’est une nébuleuse, avec des vides et des pleins romanesques. Mais un vrai roman, c’est une trajectoire au long cours, une expédition qui vous mène loin du point de départ. Je sentais grandir en moi cette fusée, il fallait bien qu’elle parte, tôt ou tard, sans esprit de retour. Au départ, je pensais centrer mon récit sur un homme épris de liberté qui cache sa vie et change de nom une semaine par mois, pour se livrer aux joies de l’anonymat et de la jouvence. J’avais prévu des rôles secondaires importants, sur lesquels je prenais des notes. Arrivé à celle qui devait s’appeler Linda, en voyant s’allonger la liste des choses que je découvrais à son propos, j’ai compris que c’était elle le vrai centre de l’histoire, et toute l’écriture a bifurqué, pour se mettre à raconter un être, une époque, une relation, une beauté, un secret, un charme qui m’ont fasciné et m’ont tiré en avant.

« Je rêvais d’être invisible » affirme votre personnage principal (enfin, le second après la très-mystérieuse Linda). N’est-ce pas une constante chez vous que cette fascination pour la marge discrète, la fuite furtive et une sorte de camouflage ?

C’est vrai. Je trouve que la société est intrusive, l’État de plus en plus inquisiteur, la morale de plus en plus punitive. Il nous faut des zones d’ombre, des portes de secours, pour s’échapper, se concentrer, se taire, et se livrer ailleurs à ses jeux secrets. Les miens ne sont pas très mystérieux. Le travail, le plaisir et l’intimité amoureuse suffisent à me tenir en haleine, mais si possible, sans devoir rendre de comptes à personne. Je hais la transparence et j’aime partir sans prévenir, revenir en douce, ne laisser d’autre trace de moi que mes livres. Le reste est faux-semblant.

Propos recueillis par Christopher Gérard, novembre 2024.

Il est question de Luc Dellisse dans

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

14 janvier 2025

Avec Rémi Soulié

Écrivain d’origine provençale, philosophe, Rémi Soulié est l’auteur d’une dizaine de livres, dont un Nietzsche (Point-Seuil), Les Métamorphoses d’Hermès, figure qui traverse notre inconscient depuis l’Égypte jusqu’à la France du Grand Siècle, et jusqu’aux poètes romantiques, de Blake à Nerval. Dans Les Âges d’Orphée, il se penchait sur la figure d’Orphée, fils d’un roi thrace et de la muse Calliope, époux malheureux d’Eurydice, qu’il va rechercher - et perdre à nouveau - jusque dans les Enfers. Son dernier-né, L’Enthousiasme, étudie le rôle de la poésie comme musique de l’âme. Conviant Platon, Virgile, Hölderlin, Pessoa, cet érudit chante l’éternel retour et les voies de l’éveil.

Densité maximale !

Christopher Gérard

Rémi Soulié, L’Enthousiasme, Nouvelle Librairie, 160 pages, 21€

Entretien avec Rémi Soulié

Pouvez-vous retracer les grandes étapes de votre parcours philosophique et littéraire ?

Les deux domaines ont en effet toujours été inséparables et, parfois, difficilement distinguables. Ma première grande « révélation » littéraire, vers l’âge de onze ans – après la lecture passionnée de Pagnol et de Giono notamment, durant mon enfance – a été Louis Aragon, poète que je n’ai d’ailleurs jamais cessé d’admirer et qui m’a toujours accompagné (ma thèse de doctorat portait sur la lecture aragonienne de Barrès). Aragon m’a conduit à Marx, de l’adolescence à l’âge de vingt ans environ : poésie-philosophie, le duo fondateur s’est formé très tôt. Lecteur compulsif, j’ai également commencé à rédiger un « Journal » en cours préparatoire ; il était écrit à l’encre rouge (sans rapport aucun, donc, avec la considération précédente) et je l’avais rangé dans un tiroir, sous mon lit ! Lecture-écriture : tel est le second duo, tout aussi fondateur. Il ne me restait plus qu’à décliner ou exécuter ces pas de deux et ces pas de quatre, ce à quoi je m’applique toujours.

Très schématiquement, après le duo Aragon-Marx, il y en eut d’autres, chacun étant intégratif, aucun n’impliquant reniement ou ressentiment. Bernanos-Pascal, de vingt à quarante ans, me ramenèrent au catholicisme de l’enfance : le matérialisme dit scientifique ne répondait pas – ou d’une manière insatisfaisante – à ce que j’appellerais mon « désir métaphysique », lui-même apparu très tôt. Je ne peux pas considérer la mort humaine (et inhumaine) comme la « cruelle revanche de l’espèce sur l’individu » (Marx), dans une perspective naturaliste et biologisante. Le scientisme rate l’âme. Le catholicisme retrouvé m’amena à Maurras-Boutang. Poursuivant ma quête du Graal – car c’est bien de cela qu’il s’agit – l’orthodoxie dogmatique romaine me sembla « pécher », si j’ose dire, par son étroitesse et ses limitations. Nietzsche-Heidegger m’ouvrirent l’Olympe, la pensée méditante de la Grèce, sur ses versants tragiques et lumineux. Désormais, je ne vois plus aucune contradiction entre l’un et le multiple, pour reprendre les termes d’une dialectique grecque qu’il convient de dépasser ou de « transcender », comme le fit Platon. La plus haute conciliation-intégration viendra de la « perspective métaphysique » (Georges Vallin) telle que René Guénon l’a très rigoureusement décrite.

L’art poétique reflète la beauté du monde et de l’Être, la politique suppose un enracinement fini dans une terre et un peuple – fussent-ils ceux d’un grand espace civilisationnel –, la métaphysique, une ouverture intrinsèque et innée sur l’infini. La poésie m’est vitale depuis la fin de l’enfance ; j’ai toujours nourri le plus profond mépris pour la démocratie bourgeoise (je suis beaucoup « trop peuple » pour être démocrate, comme disait le cher et grand Péguy, comme le diront après lui Henri Pourrat ou Gustave Thibon, ces paysans occitans de ma race) et je sais qu’ « il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que n’en rêve [notre] philosophie » (Shakespeare).

Les grandes lectures : Homère ? Mistral ?

Les noms que je viens de citer sont à mes yeux décisifs, bien sûr. Un catalogue n’aurait pas grand sens mais, parmi les auteurs qui m’ont profondément marqué et dont je me « nourris » toujours figurent Céline, Jünger, Bloy, Evola, Dominique de Roux, René Guy Cadou, Nerval, Bosco, Segalen, l’Occitan Joan Bodon, Saint-Pol-Roux, Patrice de la Tour du Pin, Pessoa, Vincenot, Pound, Chesterton, Simone Weil, Sollers, Montherlant, Dante, Gustave Roud, Yves Bonnefoy et, assurément, Homère et Mistral, mais la « liste » pourrait se poursuivre longtemps et donner une idée de…l’infini précédemment évoqué !

Les grandes rencontres ?

Elles ont été et demeurent aussi décisives que les lectures. J’habitais encore en Rouergue lorsque j’ai rencontré Christian Combaz après avoir lu son Éloge de l’âge. Je devais avoir une vingtaine d’années ; lui aussi vivait en Rouergue, mais dans le sud de la province. Il m’a reçu dans son beau presbytère, où je me suis ensuite rendu bien souvent. Notre vieille amitié est intacte, évidemment.

Un peu plus tard, j’ai rencontré Denis Tillinac, avec lequel j’ai également été très lié jusqu’à sa mort. Nous nous retrouvions à Paris, au siège des Éditions de la Table ronde, ou chez lui, en Corrèze, dans sa maison de campagne d’Auriac ou dans son appartement de Tulle. Je l’ai vu pour la dernière fois quelques semaines avant sa mort, au Dîner de Paris, dont le moutardier est mon ami Jean-Paul Desprat. Nous avons été ensuite boire un verre, avec son épouse, du côté de la rue du Bac. Sa disparition prématurée m’a beaucoup affecté.

Et puis, bien sûr, il y a Renaud Camus, Pierre Boutang, Alain de Benoist et Richard Millet. Un livre ne serait pas de trop pour dire ce que je leur dois et leur exprimer admiration et gratitude. La rencontre avec le regretté Pierre-Guillaume de Roux, sur un plan plus « éditorial », a également été très importante. Enfin, je ne peux pas citer tous les « confrères », comme vous diriez – et dont vous êtes – qui sont devenus des amis et dont l’œuvre patiente et fidèle m’est fraternelle.

Racination, l'un de vos essais, à mon sens fondamental, était dédié à la figure du sanglier. Pourquoi ce choix ? Vous y exaltez « l’amitié originelle et émerveillée avec le monde, le dévoilement de l’universelle sympathie analogique ». N'est-ce pas là le fondement de toute votre démarche ?

Je vous remercie de cette généreuse appréciation.

Outre que le sanglier est l’animal emblématique de la forêt gauloise, qui est à mes yeux un sanctuaire, il symbolise du point de vue traditionnel l’autorité spirituelle (le druide), comme l’ours le pouvoir temporel (le chevalier), ce qui témoigne du rattachement hyperboréen de la tradition celtique à la Tradition primordiale, comme l’écrit Guénon.

Plus trivialement, mais en apparence seulement, j’aime beaucoup le singularis porcus (le porc solitaire, le sanglier, donc) mais aussi le porcus tout court, le cochon. Mon enfance rouergate n’était plus paysanne, d’un point de vue sociologique, mais elle n’était pas non plus très éloignée, sur un plan générationnel, de ce milieu. Mon père n’était pas « saigneur » mais il a été « tuer le cochon », dont ma mère et ma grand-mère assuraient la conservation (salaison, etc.). Je suis très attaché à ce socle charcutier ! L’une des anagrammes de « tripes » est « esprit ». La langue des oiseaux, autres animaux, parle d’or. Il n’y a pas plus de raison d’opposer l’un au multiple que les tripes à l’esprit (hors la raison elle-même, mais dans sa seule acception calculante). Cernunnos est beaucoup plus raisonnable que les Lumières.

La phrase que vous citez, qui a l’inappréciable vertu d’être synthétique, correspond en effet très exactement à ce que je pense et vis. J’ai une conscience aiguë du tragique de l’existence – trop aiguë, d’ailleurs, et trop souvent, ce qui ne va pas sans douleur – mais la puissance de l’Être m’apparaît foncièrement comme « souverain Bien ». Là-dessus, je ne transige pas, sauf hélas avec moi-même, lorsqu’il m’arrive de l’oublier quand des conflits intérieurs ou extérieurs trop tempétueux surviennent. Je ne suis pas établi dans la sagesse, c’est le moins que je puisse dire. La place que nous occupons dans les degrés de l’être, en dessous de l’ange et au-dessus de la bête, n’est pas toujours très confortable mais elle est notre lot, notre partage, qui comme tel est excellent. Lorsque l’on s’ajuste à ce que Jean-François Mattéi appelait l’ « ordre du monde », les merveilles surgissent ; lorsque l’on s’en éloigne et que l’on se décentre, elles refluent ou, plus exactement, elles demeurent mais nous ne les percevons plus. L’enfer est d’abord l’enfermement, mais il reste saisonnier, comme dirait Rimbaud.

Cette amitié avec le monde n'est-elle pas aux antipodes de la posture des théoriciens de la déconstruction, qu'unit une forme de désamour du monde ?

Assurément. Pour eux, il n’y a d’ailleurs pas de « monde », de cosmos ; il n’y a que chaos, sans que perce jamais l’ « étoile dansante » de Nietzsche ; il n’y a pas non plus d’enracinement mais profusion de « rhizomes » horizontaux an-archiques et a-hiérarchiques. Ce sont des promoteurs du désastre, de la rupture avec l’astre, celle-là même que Pascal et Nietzsche avaient diagnostiquée mais dont ils ont tiré des conclusions bien différentes. La destruction de la métaphysique à laquelle ils ont procédé, qui n’a rien à faire avec le projet heideggérien – non plus d’ailleurs qu’avec le projet nietzschéen, même s’ils se réclament de l’un et de l’autre – contribue à expliquer le nihilisme contemporain. De ce point de vue, comme de bien d’autres, j’appartiens à un « ancien régime » de l’esprit mais qui n’est tel que pour ceux qui n’ont aucune conscience ni connaissance de l’éternel, de l’immuable, de ce qui ne passe pas. Héraclite (le mouvement) + Parménide (l’immobilité) = Platon. Voilà une formule occidentale possible de ce qui est, du réel intégral.

Amitié, amour, sympathie rassemblent Empédocle et Dante (dont les cosmologies sont à la fois même et autre). Rassembler, recueillir, en grec, est le propre du legein, du logos. Ceux qui s’acharnent à le « déconstruire » travaillent à la négation de ce que Platon appelait la « communauté » des hommes et des dieux. Lorsque ce « désœuvrement » littéral est achevé, il ne reste plus que des particules élémentaires plus ou moins agrégées à des communautés artificielles, aléatoires, qui sont autant de fers de lance du marché mondial. L’alliance du gauchisme et du capitalisme est un fait destructeur.

Votre dernier essai, L'Enthousiasme, n'illustre-t-il pas une vision platonicienne du monde, où poésie et ontologie coïncident ?

En effet, et à rebours des lectures rapides de Platon qui se bornent à rabâcher quelques lignes sur les poètes-chassés-de-la-République, sans avoir lu le Ion, le Phèdre ou le Banquet, selon lesquels le poète est inspiré par la divine folie – c’est le sens de l’ « enthousiasme », la possession par le dieu – et sans voir à quel point Platon est lui-même un grand poète. Il l’est d’ailleurs doublement : à travers les « mythes vraisemblables » nécessaires pour décrire ce qui excède la dialectique discursive de la raison ; à travers la reconnaissance de l’intuition intellective et de la réminiscence, qui ne sont rien d’autre que la présence immanente du divin en nous. En termes pascaliens, donc chrétiens : « L’homme passe infiniment l’homme ». Je disais que l’enfer, c’est d’abord l’enfermement. Eh bien, le poème, c’est d’abord l’ouverture, ce que Rilke et Heidegger, même s’ils n’en ont pas la même entente, ont appelé l’Ouvert. Dans la langue des oiseaux, que je ne me lasse jamais de parler, l’ouvert est aussi l’envers du verrou. Voilà un exemple de la belle musique du monde interprétée par les Muses herméneutes ! C’est un jeu, certes, mais on ne peut plus sérieux, comme l’est le jeu d’un interprète ou le jeu héraclitéen et nietzschéen de l’enfant. Le drame, c’est que nous sommes trop souvent aveugles et sourds, en particulier lorsque nous pensons être devenus des « adultes » ou, dirait Bernanos, des « grandes personnes ». Ce n’est pas un hasard si Rimbaud désigne le poète comme un voyant – et le voyant est toujours peu ou prou visionnaire. Le barde, le file, l’aède, le scalde, le vate sont les dépositaires du savoir, de la connaissance, de la gnose, comme l’ont su toutes les cultures traditionnelles. Pour eux, le temps est illusoire ; il se situe sur le « point » cher à André Breton où les contradictions et les dualités s’abolissent, y compris celle du passé et de l’avenir. Le poète se souvient de l’avenir, disait ainsi fort justement Cocteau.

L'auteur d'un essai sur Nietzsche que vous êtes ne tente-t-il pas, de façon paradoxale, de réconcilier ainsi Nietzsche et Platon ?

Le paradoxe me paraît être la forme la plus haute de la pensée, en ce qu’elle est la plus adéquate au réel, adequatio que rate la définition scolastique de la vérité (adequatio rei et intellectus, l’adéquation de la chose à l’esprit), laquelle autorise la seule emprise sur la nature.

J’aime beaucoup les affirmations tranchantes et parfois péremptoires de Nietzsche : Homère contre Platon ; le Satyricon contre l’Évangile ! Je les trouve jubilatoires, je n’en suis jamais rassasié. Je comprends parfaitement ce qu’il entend de la sorte, comme j’entends parfaitement son « Dionysos ou le Crucifié ». Toutefois, sur le plan métaphysique, la conjonction copulative (« et ») se situe sur un plan supérieur à la conjonction disjonctive (« ou »), comme la non-dualité par rapport à la dualité. Par exemple, il n’y a aucune difficulté à associer Osiris, Dionysos et le Christ d’un point de vue imaginal et théologique, dès lors qu’ils ont été tous les trois dilacérés (c’est d’ailleurs ce que fait Hölderlin, que Nietzsche admirait) ; Platon, après Xénophane de Colophon, critique certes Homère mais il n’en voit pas moins en lui l’éducateur de la Grèce et les dieux d’Homère sont partout présents dans les Dialogues. Nous pourrions ainsi continuer longtemps.

Alors, Nietzsche et/ou avec Platon, copule et disjonction oui, par le jeu des analogies, par-delà les oppositions bien connues, souvent trop scolairement formulées. Tous les deux voient poindre le « dernier homme » démocrate et progressiste (si anachroniques soient ces termes, pour une part, en ce qui concerne Platon) ; l’étoile pythagoricienne de Nietzsche est un répons au soleil platonicien de la République et au pythagorisme du Timée ; une même visée de l’éternité ; un même sens cosmique du divin ; une même dénonciation des sophistes (que Nietzsche ne fait semblant d’approuver que dans sa polémique anti socratique et parce que Calliclès est un nietzschéen avant l’heure) ; un même refus de la clôture systématique ; un même aristocratisme ; un style qui récuse l’abstraction conceptuelle au bénéfice du dialogue théâtral et de l’inventivité dramatique, etc.

Si le monde moderne, comme l’assure Gómez Dávila, est bien un immense soulèvement contre Platon, ceux qui s’en félicitent ont bien tort de considérer Nietzsche comme un allié substantiel. Les promoteurs de l’ « open society » à la Soros et les pourfendeurs de ses « ennemis » platoniciens (Karl Popper, La Société ouverte et ses ennemis) ignorent à la fois la nature métaphysique de l’Ouvert et à quel point, pour Nietzsche, une idée moderne est une idée fausse. Lorsque la langue et la pensée sont corrompues à ce point, sur un mode orwellien, il est urgent de les replonger dans la fontaine de Jouvence et/ou les eaux baptismales de la poésie et de la métaphysique !

Propos recueillis par Christopher Gérard, décembre 2024.

*

**

A la fin du XIXème siècle, le jeune Maurice Barrès proclame dans La Terre et les Morts que « la terre nous donne une discipline, et (que) nous sommes le prolongement des ancêtres. » Son confrère Paul Léautaud rétorque : « Philosophie d’esclave ! L’enseignement des morts ! N’est-ce pas assez de les subir en soi forcément, sans encore se plier volontairement à eux ? »

Essentiel débat que reprend Rémi Soulié, Cathare de Toulouse, disciple du philosophe Pierre Boutang, spécialiste de Nietzsche et de Péguy. Depuis une vingtaine d’années, Rémi Soulié a publié des livres rares et recherchés où il dévoile par étapes aux happy few un paysage mental des plus singuliers. Justement son dernier essai d’inspiration barrésienne, Racination, est dédié au sanglier – porcus singularis. A rebours du siècle et de sa doxa infectée de néant et de confusion, l’Occitan Soulié part sur les traces de ses aïeux, paysans du Rouergue qui n’apprirent le français qu’au début du siècle vingtième.

Convoquant Homère et Hölderlin, Heidegger et Mistral, tant d’autres poètes et voyants, tous singuliers au suprême, Soulié remonte gaillardement le torrent et fait retour à la racine pour conjurer le grand naufrage moderne, exaltant « l’amitié originelle et émerveillée avec le monde, le dévoilement de l’universelle sympathie analogique ».

Au fil des pages de Racination, essai d’une densité souvent vertigineuse (par la hauteur de la pensée, mais aussi, à certaines pages, par un déluge d’allusions et de références), le cher Soulié, dont le patronyme évoque le soleil du Rouergue (on songe à Soulès, le vrai nom d’Abellio), nous balade parmi les arbres, les fleurs et les pierres, parfois tombales – la terre et les morts, toujours. Ses leitmotive ? « L’émerveillement du naïf et du natif », l’exaltation du lieu comme des liens, la méfiance à l’égard de l’abstraction, qui détache sans pour autant résoudre l’énigme du monde, l’exil intérieur…

A l’identité, trop abstraite à ses yeux, l’indigène Soulié préfère la racination en tant que « conscience d’un héritage à faire fructifier », que « mémoire d’une dette à l’endroit de ceux qui nous ont précédés ». Bref, il se pose, non sans une altière humilité, en débiteur, « homme de devoirs avant d’être un sujet de droits ». Un livre intempestif, d’Athènes et du Grand Midi, où rôdent les figures de Dionysos et de Simone Weil.

Christopher Gérard

Rémi Soulié, Racination, La Nouvelle Librairie, 216 pages, 21€. L'essai avait paru en 2018 chez le regretté Pierre-Guillaume de Roux.

Il est question de Rémi Soulié dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : littérature, philosophie, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

19 décembre 2024

SOLSTITIUM

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |