05 janvier 2017

Albane

Voici que nous revient Guy Féquant, un auteur hors normes dont le dernier livre, Plume, magnifique éloge des chats, m’avait tant ému. Ancien professeur d’histoire et de géographie, lecteur d’Horace et de Tacite, Féquant doit ressembler à ces moines carolingiens, fils de bergers promus par l’Eglise, à la fois herboristes, ornithologues et bourlingueurs. Un peu païens aussi, plus férus de sources et d’arbres sacrés que de dogmes abscons.

Aujourd’hui, avec son roman Albane, il évoque la fin d’une jeunesse entre Champagne et Ardennes, entre vignes et forêts. Philippe, son héros est un jeune lycéen, passionné de grec ancien, qui rencontre la femme de sa vie, l’aristocratique Albane de ***. Le fils de hussard noir de la IIIème République découvre et l’amour et la vie de château… au printemps 1968, quand un monde encore figé bascule pour le meilleur et pour le pire. La France va s’américaniser et perdre de son mystère. Lui n’a guère la fibre activiste ; elle encore moins. Les groupuscules d’utopistes ou de farfelus, très peu pour eux. Ils s’aiment en toute innocence jusqu’au tragique dénouement – un coup de hache.

Une éducation sentimentale de l’ancien temps, rêveuse et enracinée dans une province encore médiévale, avec ses notables et ses braconniers. Ses conspirateurs aussi, car la Guerre d’Algérie n’est pas loin, avec ses réseaux occultes. D’une impeccable pureté, la langue de Guy Féquant nous berce et nous bouleverse. Albane prend vie ; son ombre nous accompagnera longtemps dans nos promenades forestières.

Christopher Gérard

Guy Féquant, Albane, Editions Amfortas, 18€

Voir aussi mon Journal de lectures :

Écrit par Archaïon dans Figures, Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

31 décembre 2016

Exit Michel Déon

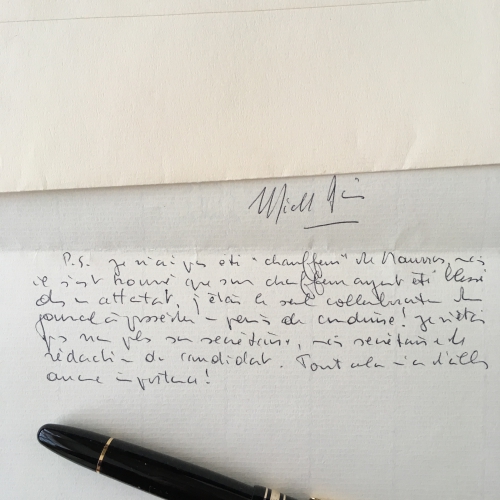

Dans Bagages pour Vancouver, où il livrait quelques souvenirs, Michel Déon évoquait, pour définir sa vision de la littérature, « une certaine dignité devant l'œuvre de la mort ». Quand je lui adressai l’étude que j’avais commise sur son œuvre, « Michel Déon, écrivain tragique », il me répondit - Déon répondait toujours aux lettres de ses lecteurs – que je voyais juste : celui qu'une critique facile définissait comme « l’écrivain du bonheur » était avant tout un esprit tragique que blessait profondément notre décadence.

Comment saluer cet aîné qui eut la gentillesse et l’élégance de m’encourager dès mes premiers écrits, du temps de la revue Antaios, et plus tard pour chacun de mes livres, lus et commentés avec une indulgence, une attention qui me mettent encore le rouge aux joues ? Entonner l’antienne des Hussards, et caetera ?

Je n’en ai ni l’envie ni surtout le cœur. Juste quelques mots : Déon incarnait pour moi la figure de l’écrivain français tel que je le rêvais, philhellène et polyglotte, nomade et sédentaire, monarchiste (et donc relié à la France des mousquetaires et des paladins), amoureux de la vie et de ses plaisirs, ouvert au sacré et tout empli d’un respect quasi païen pour le rapide destin. Et quelle élégance patricienne, discrètement anglomane : ces tweeds, ces chemises tattersall à carreaux, et ces cravates en tricot.

J’aimais qu’il fût, bien davantage qu’un improbable « hussard » (Déon avait servi dans l’infanterie), l’un des ces Morandiens (Stendhal + la vitesse + la liquéfaction du monde blanc) dont je me sens si proche. J’admirais aussi chez Déon cette capacité de travail, cette opiniâtreté qui lui permirent de passer du Dieu pâle à Un Déjeuner de soleil, de La Corrida aux Poneys sauvages ou à Je vous écris d’Italie. Déon n’aura jamais cessé de travailler et de progresser, posture qui m’inspire un immense respect.

J’aurai correspondu avec Déon pendant près d’un quart de siècle, depuis 1992, jusqu’à ces vœux que je lui ai adressés peu avant le solstice d’hiver MMXVI – et qui, pour une fois, resteront sans réponse. De ces trente ou quarante lettres et cartes (ces jolis bristols envoyés de The Old Rectory, Tynagh, Co. Galway), un vrai trésor, je pourrais tirer bien des lignes lucides et désespérées sur notre époque, et aussi quelques compliments que je conserve comme de précieux talismans.

Peu de rencontres en revanche : trois ou quatre, dont une ratée en Irlande, quand vers 1995, je m’approchai de son presbytère, juste assez pour admirer une jeune femme caracolant sous ses fenêtres. N’étant pas annoncé, il me parut incongru de le déranger - ce que Déon me reprocha : « vous auriez dû sonner ». En revanche, j’eus le plaisir, en juin MMXII, d’être invité à déjeuner rue du Bac. Un exquis risotto en l’écoutant évoquer ses amis Maulnier et Marceau, notre cher Pol Vandromme (que nous fêtâmes avec quelques amis à Charleroi), Laudenbach, l’Irlande, Jacques Laurent (dont la fin fut pénible – ses silences à l’Académie). A 93 ans, cravaté de vert, Déon lorgnait avec gourmandise les jambes (ravissantes) de notre voisine. Moi aussi, d’ailleurs. Sa vivacité, sa mémoire, sa courtoisie (c’est lui qui me parlait de mes livres !) m’épataient et me réjouissaient à la fois. Je buvais du petit lait en l’écoutant évoquer Nimier, dont il trouvait les essais et les critiques « absolument superbes » (qu’il préférait en effet à ses romans), ou Maurras, dont il venait de léguer à l’Académie le carnet de poésie latine rédigé de mémoire en prison - des centaines de vers latins retranscrits par un vieillard dans sa cellule, avec très peu de blancs.

Je ne lirai jamais le roman inachevé qu’il gardait dans ses tiroirs, quatre cents pages autour de la Révolution. Je ne recevrai plus jamais de bristol oblitéré en Eire ni de lettre courtoise du Quai Conti.

« Une certaine dignité devant l’œuvre de la mort ».

Que la terre vous soit légère !

Christopher Gérard

31 décembre MMXVI

Lettre de septembre 1992, où Michel Déon évoque Maurras.

Michel Déon est longuement évoqué dans :

Écrit par Archaïon dans Hommages, Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, hussards | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 novembre 2016

Pour saluer Boutang

Un arpenteur de l’être

« Arpenteur de l’être » (Mattéi) ou «prophète d’une âge recommencé des saints et des héros » (Colosimo) : deux Jean-François de taille s’accordent pour définir Pierre Boutang (1916-1998) comme un géant. Dans ses Carnets noirs, Gabriel Matzneff a dit la terreur que le bretteur royaliste pouvait inspirer à ses contradicteurs. Fut-il un autre Platon… mais dans un genre obscur ? Telle est la question qu’évoque Rémi Soulié dans un recueil de textes d’une piété quasi filiale. Vers 1990, khâgneux à peine guéri d’une méchante fièvre marxiste (inoculée par un poète), le jeune Cathare de Toulouse tourne catholique contre-révolutionnaire – d’une chapelle l’autre. Des Rouges aux Blancs. Il peut donc rencontrer Boutang, sur qui il livre aujourd’hui une somme de réflexions parfois profuses (tant de citations) et d’émouvants souvenirs, puisqu’il fréquenta le maître jusqu'à sa mort. Et quel maître, capable de réciter le Parménide en grec, et Toulet, et Poe, et Scève, tout en ingurgitant des litres de vin (« Le vin, voilà quelque chose que le diable ne peut avoir créé », s’exclame ce drôle de paroissien) et en enguirlandant son disciple à propos de ponctuation, de Guénon ou de l’Eglise, sa « mère ». Ce Grec qui avait trop lu l’Ancien Testament (d’où une prose parfois talmudique, bien éloignée de la clarté hellénique), cet inspiré (cet illuminé ?) fascine et laisse perplexe. Un génie, cet obsédé de transcendance absolue qui, paradoxe, trempa dans toutes sortes de complots (le Débarquement allié en Afrique du Nord, l’assassinat de l’amiral Darlan, le gaullisme révolutionnaire) ? Un fumiste ? Mais l’homme créa La Nation française, l’un des (rares) feux d’artifice de l’après-guerre littéraire ; mais il écrivit ce La Fontaine politique, mais il eut l’oreille du vieux Maurras. En vérité, Soulié ne tranche pas ; il rend grâce et hommage – avec une magnifique ferveur.

Christopher Gérard

Rémi Soulié, Pour saluer Pierre Boutang, ed. Pierre-Guillaume de Roux, 140 pages, 21€

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : philosophie, littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12 octobre 2016

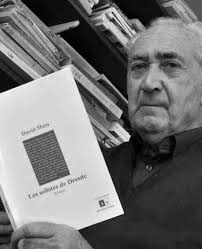

David Mata, coeur rebelle

La parution aux éditions Alexipharmaque du dernier livre de David Mata est l'occasion de relire ce bel entretien avec un écrivain secret (dont je parle dans mon livre Quolibets).

Entretien avec David Mata

Christopher Gérard : Qui êtes-vous ?Quel a été votre itinéraire ?

Je suis né en France, dans une famille espagnole, aragonaise pour être précis. S’arrachant au pays des ancêtres, mes parents avaient franchi les Pyrénées quelques années avant la guerre civile, en quête de meilleures conditions de vie. A ce déracinement un autre, de manière presque inévitable, s’ajoutait bientôt : mes parents rompaient avec le catholicisme. Mon père rompait, plus exactement, à l’insu de ma mère, qui, lorsque j’avais deux ans, me faisait baptiser. Enfant de chœur dans son village haut-aragonais, mon père avait eu affaire à un clergé que l’on n’avait pas tout à fait tort, à l’époque, de qualifier d’obscurantiste, et c’est tout naturellement qu’en homme par ailleurs touché par les idées de progrès et d’égalité il faisait sécession. Une autre église, hélas ! l’attendait au pays des Lumières, l’église communiste alors dans sa phase d’expansion. Qu’on m’entende, je ne lui fais pas le moindre reproche. La dure condition ouvrière qui était la sienne expliquait une adhésion qui n’eût pas été si aisée si l’Eglise, en Espagne, avait su rester à la hauteur des grands siècles de foi, si, soyons juste, l’actuel âge de fer le lui avait permis. Quant à moi, c’est à la poésie, à la littérature que je m’ouvrais, c’est à l’histoire de France, à l’Histoire tout court ! L’école primaire, où ne sévissaient pas encore les Bourdieu et Passeron remplissait convenablement sa mission, comme le souligne Jean-Louis Harouel dans Culture et contre-culture. Elle était l’héritière de l’élitisme républicain et se réclamait à bon droit de la méritocratie. Très tôt je m’éprenais de la langue française, obtenant les meilleures notes de la classe. Vers la dixième année, signe de l’élan précoce qui me portait vers l’Histoire, je composais un récit en images sur le thème de la Guerre des Gaules. Je montrais la même ardeur dans nos jeux où, à l’instar de mes compagnons, je m’imaginais incarner mes héros favoris. Mes lectures, c’étaient des romans douteux, des illustrés. Elles désolaient mon père, qui m’avait mis vainement entre les mains une vie de Cervantès. A quatorze ans, mes études achevées, j’étais chassé du paradis. Commençaient les apprentissages qui me rebutèrent tous sans exception. D’évidence, je n’étais pas fait pour ces métiers. Pourquoi au juste étais-je fait ? Je le sus avec certitude vers l’âge de dix-sept ans, âge auquel je découvris les livres, les vrais, où je me plongeai dans un océan de lectures dont je n’ai plus émergé. À l’écrivain que je voulais être, savoir le latin apparut soudain comme une nécessité, et j’en entrepris l’étude. Je l’entrepris seul, ou plutôt aidé par un remarquable ouvrage d’initiation dû à l’abbé Moreux, qui me donna les clefs de cette langue, ce que n’avaient pas su faire les grammaires scolaires que j’avais auparavant interrogées. Deux ans ne s’étaient pas écoulés que j’abordais Virgile, Ovide, Sénèque (mon cher Sénèque), heureux lorsque je pus les lire dans le texte, non sans me heurter ici et là à des difficultés. A la maison, autour de moi, tandis que je faisais en solitaire mes humanités, traînaient des journaux partisans au langage desquels je n’étais pas insensible. C’est ainsi que dans mon innocence, dont je rougis encore, je pris fait et cause pour Les Lettres françaises contre Kravchenko. Dans ce cas et dans d’autres je fus de ceux qui se laissèrent abuser. Dans le même temps, par une heureuse contradiction, je découvris Nietzsche, Schopenhauer. Vers la vingtième année je publiai à compte d’auteur un recueil intitulé Contes aragonais. J’avais pris conscience de mes origines, mais le recueil contenait aussi des pages qui attestaient la très forte influence d’Hoffmann, d’Edgard Poe. Quelques articles parus dans le journal départemental me valaient bientôt d’entrer dans un quotidien. J’avais la trentaine, et je faisais enfin un métier qui était (relativement) à ma convenance, j’étais journaliste. En moi, néanmoins, les contradictions persistaient. Collaborant à un organe de presse catholique, et même archi-catholique (c’était avant le Concile), je restais dans mon for intérieur imbu de préjugés gauchisants. Mon premier livre, Le Bûcher espagnol, que Julliard publia sur la recommandation de Jean-Louis Curtis (auteur e.a. du Mauvais choix), porte la trace du credo que je m’obstinais à professer. Survenant après Nietzsche et Schopenhauer, d’autres grandes découvertes finiraient par m’en détacher insensiblement, celle notamment d’Eliade, de Guénon. Grâce à eux, grâce à leurs livres que je dévorai, grâce à la revue Eléments (www.labyrinthe.fr), une autre vue du monde m’était révélée, une dimension sacrée du monde dont, enfant, j’avais eu le pressentiment. Survenait vers le même moment Spengler, dont Le Déclin de l’Occident, ce maître livre, était pour moi un événement. Les distinctions lumineuses qu’il établit entre culture et civilisation, entre le monde des réalités et celui des idées, continuent à m’éblouir, à m’apparaître incontournables. Autre philosophe à l’égard de qui ma dette est immense, Ortega y Gasset. La Révolte des masses, Au sujet de Galilée, Les Méditations du Quichotte, comptent parmi les livres qui m’ont changé. Est-il présomptueux de le dire, j’étais prédestiné à les comprendre, à les aimer, et je leur consacrai de nombreux articles, dont l’un représenta la France dans le numéro spécial que le journal madrilène El Pais publiait en 1983 à l’occasion du centenaire du philosophe. Le changement dont je fais état fut lent en réalité, dû non seulement aux livres, cela va de soi, mais aussi à la vie, à l’Histoire contemporaine, et je m’aperçus un jour qu’il ne restait rien du magma progressiste, de ce magma qui ne m’avait que trop longtemps entravé. Rien dès lors ne m’empêchait d’aller vers Julius Evola et autres maudits, dont je fis avec délices ma nourriture. La voie était ouverte, une voix que j’oserais dire royale, sur laquelle j’avançai désormais à grands pas. Un Mirador aragonais (Editions du Labyrinthe, 1987) témoigne, dans sa deuxième partie, de l’évolution qui me délivra tout à fait de l’Utopie. Entamant l’écriture du roman (dont Jean Mabire et Jacques Marlaud rendraient compte dans Eléments), j’adhérais encore inconsciemment aux dogmes de ce que j’ignorais être une religion, une sous-religion, et mon interprétation de la guerre civile espagnole péchait quelque peu par manichéisme. Plus tard, dans La Fugue en Gascogne (Picollec, 1994), puis dans Le Film perdu et surtout dans Tarraco (E-Dite, 2001) s’exprimait une nostalgie que je puis bien dire congénitale. Rome était très tôt l’objet de mon assentiment. La connaissance ne ferait que renforcer cette inclination, puisque prévalait dans l’Urbs une conception holiste aussi étrangère que possible à l’actuelle doxa. L’homme n’y était homme qu’en tant que membre d’une cité : aussi la société n’avait-elle rien de commun avec l’agglomérat informe à quoi elle se réduit aujourd’hui. Qui observe les institutions romaines est tenté de les dire inspirées. Elles ne sont pas le produit d’une raison abstraite, mais émanent de ces croyances qui formaient autrefois l’âme d’un peuple. (…) dois-je préciser que la Grèce antique, ses mythes et ses cultes, exercent sur moi une non moins forte attraction, et que si Rome, Pompéi, Tarragone m’ont comblé, je marque également d’une pierre blanche le jour où les temples de Paestum apparurent devant moi.

Suis-je païen ? Les mythes m’émeuvent, incontestablement, comme seul peut émouvoir ce qui est doté de vie. Et les réflexions de Jünger, d’Alain Daniélou, de Walter F. Otto m’ouvrent à une vision paganisante du monde. Je leur dois d’avoir pris conscience de la sacralité du cosmos, sacralité à quoi se ferme le monde moderne, englué dans un matérialisme répugnant, prisonnier de monothéismes dangereusement aveugles. Longtemps avant les Lumières qui auront pour effet d’enténébrer l’Europe des idéologues et des marchands, il y eut la lumière, cette lumière incréée dont les dieux pourraient être la source. Je me garde ici de rien affirmer. Le peut-on ? Ce qui ne fait pas de doute, c’est le déclin, que d’aucuns, au sortir d’un calamiteux XXème siècle, ont encore le front de nier. D’autant plus admirables sont ces esprits (Spengler, Evola, comptant parmi les plus éminents), capables, sans le recul du temps, de prendre immédiatement du champ alors qu’autour d’eux règne, unanime, l’euphorique religion du Progrès, de déceler les signes qui annoncent les lendemains de terreur. Si clairvoyants, ces esprits encore suspects d’hérésie, que l’avenir, on peut le parier, confirmera la justesse de leurs vues. La modernité, particulièrement dans le domaine des Beaux-Arts, apparaîtra telle qu’ils la décrivaient, à savoir comme un esquif voué dès sa construction à l’ensablement. Aux yeux de tous, ceci dans l’hypothèse d’un âge d’or revenu, s’imposera l’évidence d’un immense fiasco. Comment le XXème siècle put-il s’auto-illusionner au point de se croire le faîte de l’Histoire ? C’est la question que l’on se posera.

Dans plusieurs de vos romans, et notamment Le Film perdu (E-Dite), récit d’une conjuration sacrée ayant pour but de réenchanter le monde, vous êtes plus que sévère face au désastre artistique de la modernité finissante, caractérisée par ce que vous appelez justement « l’universalisme de plastique ».

Les dithyrambes suscités par l’anti-art (promu art officiel) provoqueront une véritable stupeur. Les hiéroglyphes qu’on nous impose ont en effet leurs Champollion habiles à commenter l’inexistant. Le tarissement des eaux, qui, des Doriens aux Baroques - en passant par l’âge gothique - fécondaient une Europe toujours en gésine, Spengler le situe au XIXème siècle commençant. C’est à ce tournant, la bourgeoisie avec son culte de Mammon s’étant substituée aux ordres anciens, l’éthique à la religion, un intellect hypertrophié à la sagesse, que la tradition se rompt, que la civilisation (synonyme dans son optique de fossilisation) succède à la culture. L’organisme vivant qu’était cette dernière (et qui dit vivant dit relié à l’inconscient), le merveilleux organisme qu’elle fut des siècles durant, voit se briser sa profonde et ténébreuse unité. Dans le domaine de l’art, perdue la maîtrise des formes ; le grand style qui s’affirmait magnifiquement dans Bach, dans les toiles de Poussin, commence à dépérir. Quelques artistes tentent désespérément de résister, ultimes refuges du sacré, mais d’un sacré dévitalisé, faute justement de ce terreau communautaire où, aux époques de foi, il s’alimentait. Que ce processus obéisse ou non à une loi d’entropie, l’important est d’admettre la réalité d’un déclin qu’avant même d’avoir lu Spengler ou Evola quiconque est pourvu d’instinct peut percevoir. Que les XIXème et XXème siècles, que les innovations en cascade dont on leur fait gloire aient été les prodromes d’une lente désagrégation, notre temps, s’il est vrai qu’on reconnaît l’arbre à ses fruits, en apporte la preuve difficilement réfutable. Eclipse des dieux, chute des rois, crise de la création artistique, avènement de la démocratie, système dont les tares montrent à suffisance qu’il n’est qu’un leurre monumental, tout me semble lié en profondeur. Loin est le temps (à jamais révolu ?) où le Saint-Empire s’offrait aux regards, fût-ce d’un point de vue esthétique, comme un prodigieux édifice. Celui-ci abritait une vaste communauté, laquelle parlait latin d’une extrémité de l’Europe à l’autre. Voltaire ironisait à propos du qualificatif « Saint », incapable qu’il était de saisir que le Saint-Empire s’efforçait de relayer l’Imperium romanum. Fermé à cette beauté, il était déjà de ces intellectuels atteints d’une alarmante cécité, qui allaient précipiter l’Europe dans le chaos. Deux siècles après le séisme révolutionnaire, société marchande et hédonisme de masse débouchent sur la désagrégation que nous constatons. Des géants que furent les hommes, la civilisation a fait des nabots. « J’ai inventé le bonheur », disent-ils en clignant de l’œil.

L’enfance, présente dans Le Film perdu comme dans Hermann, est un autre leitmotiv de votre œuvre. N’est-elle pas la mine où puise le créateur ?

L’enfance garde heureusement quelques êtres de la dégénérescence dont je viens de parler. L’enfance n’est en réalité qu’un préambule et l’important est de la garder vivante en soi et de la laisser s’épanouir, la maturité venue, même s’il n’est donné qu’à une minorité d’accéder à ce que les mystiques appellent une seconde naissance.

Quels sont les mythes qui vous fascinent le plus ?

Deux figures me fascinent de longue date, comme me fascine leur mystérieuse complémentarité, celle d’Apollon et de Dionysos. Apollon, bâtisseur de cités, génie du principe d’individuation ; Dionysos, dieu du délire et de la folie divine, opposés tous deux à Socrate, père du moralisme et de la raison raisonnante, et à ce titre vilipendé par l’auteur de La Naissance de la Tragédie. J’aurais pu rester prisonnier de cette raison courte, perspective horrible. Les dieux ne l’ont pas voulu, auxquels je rends grâce. (…) Pour conclure, si je dois beaucoup aux philosophes, c’est sans l’être moi-même. Je dois autant à Bach, autant à la peinture et à la poésie. Je ne suis riche que de ma passion, que du vertige où me plonge la contemplation des siècles, et particulièrement ceux où le paganisme était florissant, paganisme, faut-il le rappeler, qui survécut longtemps dans la catholicisme et sa liturgie. (…) Le mal est-il sans remède ? Il le sera jusqu’à ce que la roue tourne. Jusqu’à ce que les hommes, ayant cessé de s’affubler d’une majuscule incongrue, fassent mouvement vers les Immortels. Rien n’interdit, sans attendre cette hypothétique conversion, d’entonner in petto un fervent gloria deis.

Concernant cet écrivain, voir mon Journal de lecture,

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

18 septembre 2016

Une somme sur le dandysme

« Forme dégradée de l’ascèse », s’il faut en croire Albert Camus, le dandysme inspire et fascine pour le meilleur et pour le pire. Aux essais tantôt subtils (Kempf, Delbourg-Delphis, Carassus, Scaraffia…), tantôt aussi pédants que confus (no names), vient s’ajouter une somme, le Dictionnaire du dandysme, que publient les très-austères éditions Honoré Champion : plus de sept cents pages riches en références et en réflexions, au fil desquelles le lecteur retrouvera quelques grandes pointures, mêlées, hélas ! à l’un(e) ou l’autre cuistre – je pense e.a. à l’illisible auteur de la note consacrée au(x) Genre(s), cette faribole d’outre-Atlantique. Exception qui, je m’empresse de le souligner, confirme l’excellence de l’ensemble.

Libre ou corseté ? Impertinent ou vaniteux ? Original ou excentrique ? Ce Dictionnaire redéfinit la figure si complexe, si ambiguë du dandy, ainsi que la métaphysique qui sous-tend sa posture. Les grandes notions ont droit à leur note : d’Anglomanie à Oisiveté, de Boulevard à Mélancolie. Vampire fait l’objet d’une savante recherche qui me fait l’honneur, grâce à Vogelsang, de trôner aux côtés de Bram Stoker, Charles Nodier et Ann Rice. Parmi les personnes, une quarantaine, les inévitables Byron, Brummel et Barbey, côtoyés par Stendhal et Balzac, en effet essentiels. Et Cocteau, Lorrain, Drieu, Montherlant, Matzneff. A la bonne heure. Toutefois, en lieu et place de Duchamp et Gainsbourg, j’aurais préféré retrouver Aragon et Barrès, Praz et Fraigneau … Ne boudons pourtant pas notre plaisir, qui est vif.

Erudit, rigoureux, l’ouvrage fera date ; ses références stimuleront la réflexion. Des entrées sont dédiées aux attributs du dandy, de la cravate (« Elle est à la toilette ce que la truffe est au dîner », Balzac) aux gants (« Beaucoup d’amis, beaucoup de gants, - de peur de la gale » Baudelaire). Enfin, les personnages : Des Esseintes, Messieurs de Phocas et de Bougrelon ...

Une somme, oui, pour mieux cerner la silhouette intemporelle d’un rebelle sceptique, furieusement insulaire, qui lutte contre la douleur que suscite en lui une société en pleine régression.

Christopher Gérard

Alain Montandon dir., Dictionnaire du dandysme, Honoré Champion, 724 pages, 110 €

NB : Une regrettable erreur de syntaxe … à la première page.

Sur le même sujet, voir mon texte de 2013 :

Dandysme ?

« Vivre sa propre contradiction fait de vous un personnage tragique »

Jean José Marchand, La Leçon du chat.

Deux ouvrages récents m’inspirent quelques réflexions sur le dandysme, que Roger Kempf, dans son bel essai Dandies. Baudelaire et Cie (1977), définissait comme « un culte de la différence dans le siècle de l’uniformité ». Comme il le notait avec justesse, la question posée par le dandy - comment rêver sous le régime du divin Progrès ? - exacerbe chez ce dernier (et ce mot, « dernier », ne convient-il pas à la perfection tant le dandy se pose en vestige, dont la devise pourrait être Too late ?), en réponse, la passion de l’insularité, un irrédentisme absolu, poussé parfois jusqu’à la folie.

Vies et mort d’un dandy, du très-prolifique Michel Onfray, déconstruit non sans une trouble jubilation le mythe littéraire du Beau Brummell, favori du Prince de Galles, le futur Georges IV. Onfray souligne le caractère quasi faustien du dandy, dont le sang, loin d’être bleu, se révèle banalement carmin : en un mot comme en cent, le dandy doit lutter pour imposer sa différence et devenir roi de soi-même. Dans le cas de Brummell, le paradoxe tient dans l’arrogance du personnage, suffisant et vaniteux (comme nombre de ses émules postérieurs)… qui invente une religion de l’élégance. Lucide, Onfray voit bien, sans jamais être dupe mais avec un soupçon bien jacobin de ressentiment, que Brummell, en fin de compte, sert de bouffon au monarque. Un bouffon pathétique, surtout après la fuite en Normandie, où l’attend une fin misérable.

En réalité, le mythe du dandy, nous le devons à Barbey, le génial Barbey, écrivain majeur comme son compatriote Gobineau, qui métamorphose le fat en modèle et, de ce fait, l’invente, l’instrumentalise et donne naissance à un nouveau modèle d’aristocratie, qui ne se fonde ni sur la naissance, ni sur l’argent ni,horresco referens, sur le travail. Baudelaire s’inspirera de Barbey pour mieux cerner encore la figure du rebelle à la massification et à l’égalitarisme bourgeois - « le dernier éclat d’héroïsme dans les décadences ».

Justement, le deuxième ouvrage, I am Dandy, superbe album de clichés dus au talent de l’Américaine Rose Callahan et dont le texte, très moyen, est l’œuvre d’un thésard, américain lui aussi (quoi de plus anti-dandy, by Jove, qu’un thésard… yankee de surcroît ?), montre par ses limites toutes les ambiguïtés contenues dans le terme dandy. Plus évocateur, le sous-titre en est The Return of the Elegant Gentleman : la galerie de portraits rassemble des hommes considérés par les auteurs comme élégants, ce qui ne laisse pas de surprendre le lecteur européen. Ils auraient bien fait de méditer la sentence de messire Barbey d’Aurevilly : « Tout dandy est un oseur, mais un oseur qui a du tact, qui s’arrête à temps et qui trouve, entre l’originalité et l’excentricité, le fameux point d’intersection de Pascal ». Comment dire, mieux, l’essentiel ?

I am Dandy présente, dans un savant désordre, une phalange d’excentriques et de lunatiques, de dégénérés complets et d’authentiques gentlemen, d’exhibitionnistes, tous unis par la passion du vêtement, le refus de la massification… mais pas de la vulgarité, car, pour citer un aristocrate old school, le cher Ghislain de Diesbach, « l’esthétisme et la recherche à tout prix de la Beauté conduisent en général au ridicule et presque inéluctablement à la vulgarité ». Le tact invoqué par Barbey manque en effet à nombre de ces dandies photographiés avec grâce par Rose Callahan, plus proches en vérité de l’hystérie (masculine) - donc du mauvais goût -, de la névrose obsessionnelle - donc malsaine - et de la mystification (souvent amusante il est vrai, notamment par la création de bulles temporelles) et loin, très loin, de la virilité spirituelle, ascétique et guerrière du rebelle antimoderne.

Amusons-nous à évoquer certains, mes préférés, pour la joie du lecteur : l’Anglo-Irlandais Sean Crowley, chantre du tweed vintage et franc-buveur de cocktails (au gin), collectionneur maniaque de cravates (3000 pièces ?), anglomane sans complexe et qui clame haut et fort son désir de n’être ni sexy ni, Dieux merci, cool. Un New-Yorkais, lui aussi d’origine hibernienne, Peter Mac Gough (ses tweeds !!!), qui vend la mèche : « I’ve seen the future, and I’m not going ». Un autre zinzin de tweed, Gustav Temple, le théoricien du Chapism, doctrine et style de vie « anarcho-dandy », étonnante figure de situationniste conservateur, adepte d’une révolution par l’humour et le tweed.

Les Français Michael Loir, Hugo Jacomet, Marc Guyot (auxquels les auteurs auraient dû ajouter l’orfèvre délicat, le savantissime Julien Scavini) incarnent chacun avec autant de panache que d’exigence le gentilhomme parisien. Quelques Britanniques d’un goût quasi parfait, authentiques gentlemen, tels que l’écrivain Nicholas Foulkes, le pianiste Winston Chesterfield et, last but not least, sans doute l’archétype de l’élégant Londonien, l’historien de Savile Row, James Sherwood.

Une figure étonnante, qui orne d’ailleurs la couverture, celle d’un marquis italien, Mocchia di Coggiola, qui, dans son appartement du XXème arrondissement, à un jet de pierre (précieuse) de la tombe d’Oscar Wilde, prend la pose avec une sorte de génie - le génie du déguisement « from classic Jacobean to gender-bending fascist ».

C’est là précisément que le bât blesse : le dandy se déguise-t-il ? Sa quête de l’excellence, son refus de la médiocrité, la construction de soi doivent-ils le transformer en travesti anachronique ? Imiter le style des 30’, s’habiller en rentier victorien, why not… mais n’est-ce pas un peu court ? Le dandy est-il voué à la mimésis, au voyage dans le temps ?

Même si le dédain pour l’opinion commune fonde depuis toujours, depuis Alcibiade et Catilina, l’attitude dandy, faut-il pour autant exhiber qui un délirant narcissisme, qui un infantilisme stérile ?

Dans une époque de confusion et d’inversion des valeurs, le désir de se singulariser, de surplomber la société et de constituer une Sternenfreundschaft au sens nietzschéen - la fraternité sidérale des Insulaires - et en fait une aristocratie, celles des Pléiades, ne peut, sous peine d’être insignifiant, se réduire au comportement tapageur du pitre de boudoir. Ni au déguisement pathologique, fût-il savant.

Mélancolique, car souffrant de la déréliction et du désenchantement modernes, le dandy assume son décalage (contrairement au snob et au mondain, qui tremblent à l’idée de ne pas être inclus), mais avec tact et mesure, en stratège d’une guerre culturelle, d’une métapolitique en actes. Ses modèles ? Jünger, l’anarque. Nimier, l’officier perdu. Et mon cher Drieu, qui, dans Récit secret, nous livre son secret, celui de « l’homme rigoureusement non-conformiste, qui se refuse à toutes les sottises courantes dans un sens et dans l’autre et qui manifeste discrètement mais fermement une sacrilège indifférence ».

En fin de compte, j’en viens à me demander si, au dandy, terme ambigu, voire frelaté à force de parodies, il ne faudrait pas préférer celui de gentleman, plus en nuances et en sobriété. Tâcher d’incarner le gentilhomme comme idéal d’excellence et d’autonomie, comme rébellion aristocratique contre la barbarie moderne, tel me semble le défi pour les Insulaires d’aujourd’hui et de demain.

Christopher Gérard

Michel Onfray, Vies & mort d’un dandy, Editions Galilée, 16€.

Nathaniel Adams & Rose Callahan, I am Dandy. The Return of the Elegant Gentleman, Editions Gestalten, Berlin, 45€.

Pour les amateurs, deux titres rares: Eugène Marsan, Quelques portraits de dandys, L’Editeur singulier, 2009 et le Petit Dictionnaire du dandy de Giuseppe Scaraffia, Sand, 1988.

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : dandysme, élégance masculine | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |