07 octobre 2013

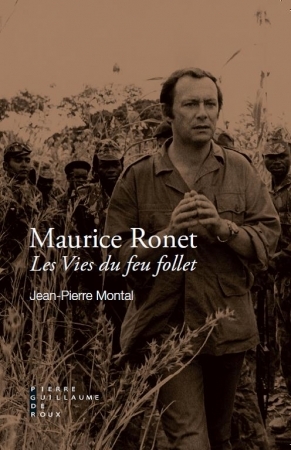

Tombeau pour Maurice Ronet

« Un officier de Stendhal, un cornette », disait de lui son ami Dominique de Roux. Comment mieux décrire le regretté, l’énigmatique Maurice Ronet, qui nous manque depuis trente ans ? « Un iceberg qui frissonne » est aussi très juste, pour citer Jean-Pierre Montal, l’auteur d’un péan en l’honneur de l’inoubliable interprète d’Alain, le suicidé du Feu-Follet. Ce film de Louis Malle ne constitue-t-il pas l’un des sommets du cinéma français, avec Le Samouraï, Le Trou, Le Cercle rouge… et quelques autres ? Lui-même fils d’acteur, Ronet (1927-1983) figura dans plus de quatre-vingts films, dont trop de navets. L’homme n’avait pas de plan de carrière… Qu’importe : sa seule apparition, sa voix blanche et son regard traqué, son maintien de dandy rongé par l’inquiétude - jusqu’au cancer - suffisent à le rendre inégalable. Son ami Nimier ne lui confia-t-il pas : « j’écrivais pour vous depuis longtemps, sans le savoir » ? Quel plus bel éloge que celui de l’auteur du Grand d’Espagne ?

L’émouvant livre de J.-P. Montal, qui se dévore d’une traite, rend bien présent cet homme raffiné, d’une classe intégrale, qui, en raison de sa fascination du vide, devait mal finir, sa trouble séduction, ô combien délicieuse. L’entretien avec l’écrivain Jean Parvulesco, en forme d’apothéose, dit à la perfection ce que Ronet incarna : un mystère, au milieu des crétins. Un prince. Parvulesco m’avait un jour dit que Ronet, parti filmer les rebelles du Mozambique avec Dominique de Roux, ne voulait plus rentrer. De la fascination du crapahut et du pistolet-mitrailleur… Mystique qui s’interrogea sur les sources mithriaques d’un certain catholicisme, lecteur de Céline et mécène de l’acteur Le Vigan (mort dans la misère en Argentine), Maurice Ronet fut un personnage de roman perdu dans une époque vouée à la plus veule médiocrité. Rendons grâce à J.-P. Montal de l’avoir invoqué avec talent et loyauté.

Christopher Gérard

Jean-Pierre Montal, Maurice Ronet. Les vies du feu-follet, Editions Pierre-Guillaume de Roux, 20€.

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : ronet | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

25 septembre 2013

Dandysme ?

Dandysme ?

« Vivre sa propre contradiction fait de vous un personnage tragique »

Jean José Marchand, La Leçon du chat.

Deux ouvrages récents m’inspirent quelques réflexions sur le dandysme, que Roger Kempf, dans son bel essai Dandies. Baudelaire et Cie (1977), définissait comme « un culte de la différence dans le siècle de l’uniformité ». Comme il le notait avec justesse, la question posée par le dandy - comment rêver sous le régime du divin Progrès ? - exacerbe chez ce dernier (et ce mot, « dernier », ne convient-il pas à la perfection tant le dandy se pose en vestige, dont la devise pourrait être Too late ?), en réponse, la passion de l’insularité, un irrédentisme absolu, poussé parfois jusqu’à la folie.

Vies et mort d’un dandy, du très-prolifique Michel Onfray, déconstruit non sans une trouble jubilation le mythe littéraire du Beau Brummell, favori du Prince de Galles, le futur Georges IV. Onfray souligne le caractère quasi faustien du dandy, dont le sang, loin d’être bleu, se révèle banalement carmin : en un mot comme en cent, le dandy doit lutter pour imposer sa différence et devenir roi de soi-même. Dans le cas de Brummell, le paradoxe tient dans l’arrogance du personnage, suffisant et vaniteux (comme nombre de ses émules postérieurs)… qui invente une religion de l’élégance. Lucide, Onfray voit bien, sans jamais être dupe mais avec un soupçon bien jacobin de ressentiment, que Brummell, en fin de compte, sert de bouffon au monarque. Un bouffon pathétique, surtout après la fuite en Normandie, où l’attend une fin misérable.

En réalité, le mythe du dandy, nous le devons à Barbey, le génial Barbey, écrivain majeur comme son compatriote Gobineau, qui métamorphose le fat en modèle et, de ce fait, l’invente, l’instrumentalise et donne naissance à un nouveau modèle d’aristocratie, qui ne se fonde ni sur la naissance, ni sur l’argent ni, horresco referens, sur le travail. Baudelaire s’inspirera de Barbey pour mieux cerner encore la figure du rebelle à la massification et à l’égalitarisme bourgeois - « le dernier éclat d’héroïsme dans les décadences ».

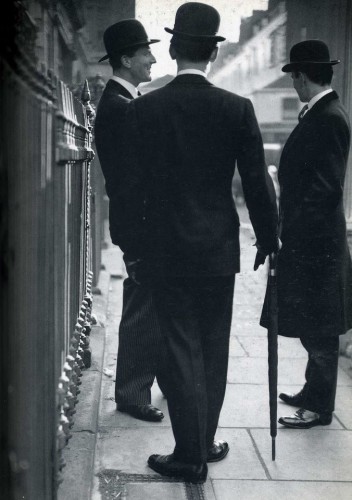

Justement, le deuxième ouvrage, I am Dandy, superbe album de clichés dus au talent de l’Américaine Rose Callahan et dont le texte, très moyen, est l’œuvre d’un thésard, américain lui aussi (quoi de plus anti-dandy, by Jove, qu’un thésard… yankee de surcroît ?), montre par ses limites toutes les ambiguïtés contenues dans le terme dandy. Plus évocateur, le sous-titre en est The Return of the Elegant Gentleman : la galerie de portraits rassemble des hommes considérés par les auteurs comme élégants, ce qui ne laisse pas de surprendre le lecteur européen. Ils auraient bien fait de méditer la sentence de messire Barbey d’Aurevilly : « Tout dandy est un oseur, mais un oseur qui a du tact, qui s’arrête à temps et qui trouve, entre l’originalité et l’excentricité, le fameux point d’intersection de Pascal ». Comment dire, mieux, l’essentiel ?

I am Dandy présente, dans un savant désordre, une phalange d’excentriques et de lunatiques, de dégénérés complets et d’authentiques gentlemen, d’exhibitionnistes et de tantes exquises parfois bien proches de la geisha, mais tous unis par la passion du vêtement, le refus de la massification… mais pas de la vulgarité, car, pour citer un aristocrate old school, le cher Ghislain de Diesbach, « l’esthétisme et la recherche à tout prix de la Beauté conduisent en général au ridicule et presque inéluctablement à la vulgarité ». Le tact invoqué par Barbey manque en effet à nombre de ces dandies photographiés avec grâce par Rose Callahan, plus proches en vérité de l’hystérie (masculine) - donc du mauvais goût -, de la névrose obsessionnelle - donc malsaine - et de la mystification (souvent amusante il est vrai, notamment par la création de bulles temporelles) et loin, très loin, de la virilité spirituelle, ascétique et guerrière du rebelle antimoderne.

Amusons-nous à évoquer certains, mes préférés, pour la joie du lecteur : l’Anglo-Irlandais Sean Crowley, chantre du tweed vintage et franc-buveur de cocktails (au gin), collectionneur maniaque de cravates (3000 pièces ?), anglomane sans complexe et qui clame haut et fort son désir de n’être ni sexy ni, Dieux merci, cool. Un New-Yorkais, lui aussi d’origine hibernienne, Peter Mac Gough (ses tweeds !!!), qui vend la mèche : « I’ve seen the future, and I’m not going ». Un autre zinzin de tweed, Gustav Temple, le théoricien du Chapism, doctrine et style de vie « anarcho-dandy », étonnante figure de situationniste conservateur, adepte d’une révolution par l’humour et le tweed.

Les Français Michael Loir, Hugo Jacomet, Marc Guyot (auxquels les auteurs auraient dû ajouter l’orfèvre délicat, le savantissime Julien Scavini) incarnent chacun avec autant de panache que d’exigence le gentilhomme parisien. Quelques Britanniques d’un goût quasi parfait, authentiques gentlemen, tels que l’écrivain Nicholas Foulkes, le pianiste Winston Chesterfield et, last but not least, sans doute l’archétype de l’élégant Londonien, l’historien de Savile Row, James Sherwood.

Une figure étonnante, qui orne d’ailleurs la couverture, celle d’un marquis italien, Mocchia di Coggiola, qui, dans son appartement du XXème arrondissement, à un jet de pierre (précieuse) de la tombe d’Oscar Wilde, prend la pose avec une sorte de génie - le génie du déguisement « from classic Jacobean to gender-bending fascist ».

C’est là précisément que le bât blesse : le dandy se déguise-t-il ? Sa quête de l’excellence, son refus de la médiocrité, la construction de soi doivent-ils le transformer en travesti anachronique ? Imiter le style des 30’, s’habiller en rentier victorien, why not… mais n’est-ce pas un peu court ? Le dandy est-il voué à la mimésis, au voyage dans le temps (comme cette tapette russe déguisée en notable byzantin) ?

Même si le dédain pour l’opinion commune fonde depuis toujours, depuis Alcibiade et Catilina, l’attitude dandy, faut-il pour autant exhiber qui un délirant narcissisme, qui un infantilisme stérile ?

Dans une époque de confusion et d’inversion des valeurs, le désir de se singulariser, de surplomber la société et de constituer une Sternenfreundschaft au sens nietzschéen - la fraternité sidérale des Insulaires - et en fait une aristocratie, celles des Pléiades, ne peut, sous peine d’être insignifiant, se réduire au comportement tapageur du pitre de boudoir. Ni au déguisement pathologique, fût-il savant.

Mélancolique, car souffrant de la déréliction et du désenchantement modernes, le dandy assume son décalage (contrairement au snob et au mondain, qui tremblent à l’idée de ne pas être inclus), mais avec tact et mesure, en stratège d’une guerre culturelle, d’une métapolitique en actes. Ses modèles ? Jünger, l’anarque. Nimier, l’officier perdu. Et mon cher Drieu, qui, dans Récit secret, nous livre son secret, celui de « l’homme rigoureusement non-conformiste, qui se refuse à toutes les sottises courantes dans un sens et dans l’autre et qui manifeste discrètement mais fermement une sacrilège indifférence ».

En fin de compte, j’en viens à me demander si, au dandy, terme ambigu, voire frelaté à force de parodies, il ne faudrait pas préférer celui de gentleman, plus en nuances et en sobriété. Tâcher d’incarner le gentilhomme comme idéal d’excellence et d’autonomie, comme rébellion aristocratique contre la barbarie moderne, tel me semble le défi pour les Insulaires d’aujourd’hui et de demain.

Christopher Gérard

Michel Onfray, Vies & mort d’un dandy, Editions Galilée, 16€.

Nathaniel Adams & Rose Callahan, I am Dandy. The Return of the Elegant Gentleman, Editions Gestalten, Berlin, 45€.

Pour les amateurs, deux titres rares: Eugène Marsan, Quelques portraits de dandys, L’Editeur singulier, 2009 et le Petit Dictionnaire du dandy de Giuseppe Scaraffia, Sand, 1988.

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : dandysme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17 janvier 2013

Pierre Chalmin revient

Un roman et un recueil de nouvelles, parus en même temps, attestent du retour sur la scène littéraire de Pierre Chalmin, auteur d’un Dictionnaire des injures littéraires qui a remporté un joli succès. Ce jeune réactionnaire, qui a été, dans le désordre, apprenti-juriste, veilleur de nuit et éditeur, notamment du regretté Jacques d’Arribehaude, réapparaît tout d’abord sous les traits de deux personnages hauts en couleurs d’un amusant roman de Chantal Le Bobinnec. Bretonne de petite noblesse, elle a connu, après une enfance dans le manoir ancestral, les usines du Troisième Reich en flammes où l’avait abandonnée sa mère avant de fréquenter, à Montmartre, le peintre Gen Paul, que conspuent nombre de céliniens. Sur ces années de bric et de broc, Chantal Le Bobinnec a laissé deux récits, auxquels fait suite, pour ainsi dire, Mon ami le libraire, qui narre sur un ton cocasse ses aventures avec un libraire et un couple, enfin, je veux dire une paire d’éditeurs, présentés comme les Laurel et Hardy de cette respectable corporation. Les initiés comprennent vite que le libraire Pierre Provins et l’éditeur Pierre Charpie, le bien nommé, sont inspirés de Chalmin, que la romancière dépeint comme un érudit dipsomane et coureur de jupons, un misogyne rêveur traité à l’occasion de foutriquet par la narratrice, même si son cœur de « vieille dame indigne » bat la chamade pour la santé mentale et physique du Petit Fol. Drapée dans un antique peignoir, l’ombre de son ami Claude Duneton passe dans ce récit tendre et plein de gouaille.

Chalmin nous revient aussi sous son vrai nom, édité à trois cents exemplaires hors commerce par un éditeur bordelais quasi-clandestin dont je me fais un devoir de citer les coordonnées[1]. Sorties de crises réunit onze nouvelles grinçantes où l’auteur témoigne de sa sensibilité d’écorché et de réfractaire, d’une certaine immaturité affective aussi, déguisée en misogynie quelque peu forcée, « gauloise ». La plus cruelle : un glorieux épisode de la Libération dans le midi. La plus désopilante : celle qui décrit comment un comité de révision littéraire réécrit en français correct le Voyage au bout de la nuit : « Les choses ont commencé ainsi. Pour ma part, j’avais toujours campé sur un silence obstiné, etc. » À lire cette pochade, je me dis que notre Chalmin devrait être enchaîné à sa table de travail jusqu’à ce qu’il mette le point final au grand roman burlesque et iconoclaste qu’il nous doit.

Christopher Gérard

Chantal le Bobinnec, Mon ami le libraire, Editions de Paris, 14€

Pierre Chalmain, Sorties de crises, 23€, à commander directement à l'éditeur.

[1]Trinôme Editions, 4 rue André Darbon, 33300 Bordeaux, www.trinome-editions.com clementchatain@trinome-editions.com

*

L'art de l’insulte Entretien avec Pierre Chalmin

octobre 2010

Né en 1968, Pierre Chalmin traîne ses bottes depuis plus de quinze ans dans le milieu littéraire, puisqu’il a naguère coiffé la toque de l’éditeur tout en prenant la plume. Avec Mauvaises fois il livrait un fragment de journal intime (multiples pseudonymes, Pâques devenant Noël par exemple) plein de cris et de dérives. Nabe, l’un de ses proches alors, le décrivait comme « ravagé de tics céliniens ». Quelques livres et une petite Louise plus tard, le voilà assagi ( ?), en tout cas venu à bout d’un étonnant - et souvent hilarant – Dictionnaire des injures littéraires, qui devrait lui assurer une parcelle de gloire. Partant du principe que la haine aveugle moins que l’amour et qu’elle peut même octroyer un zeste de lucidité, Pierre Chalmin a fouillé son grenier de bibliomane pour en extraire ce florilège de l’offense, cette chrestomathie du coup de griffe, son panthéon des mauvaises langues. Trois principes ont dirigé ses choix, forcément subjectifs et incomplets : l’injurié doit être célèbre, l’insulteur plein de talent et surtout d’une absolue mauvaise foi. Le résultat suscite souvent une intense jubilation, surtout quand ce sont les vaches sacrées d’hier et d’aujourd’hui qui se trouvent repeintes en jaune canari. Nothomb (Amélie), vue par un olybrius encore méconnu mais qu’un éditeur ferait bien de publier, P.-E. Prouvost d’Agostino, : « grand guignol dévolu à l’exaltation des pucelles », « Mylène Farmer du roman de gare ». Ou Nyssen (Hubert), vu par le cruel Rinaldi : « un jargon de plombier-zingueur ». On rit à chaque page, parfois jaune, mais on rit. Comment résister à cette description d’Aragon due au génie de José Artur : « l’œil de Moscou, le con d’Irène, les yeux d’Elsa, les couilles des autres » ? Sur le même, Chalmin cite encore Angelo Rinaldi : « avec Aragon, c’est un peu de la servilité humaine qui s’en va ». Ou Alain Soral, sur tel intellocrate : « Vous savez à quoi on reconnaît que Jacques Attali est en train d’écrire un nouveau livre ? On entend les ciseaux et la photocopieuse ». Ou encore Woody Allen sur Wagner : « A chaque fois que j’écoute du Wagner, j’ai envie d’envahir la Pologne ».

Parmi les insulteurs, Chalmin a favorisé quelques grandes pointures : le phénomène Céline, le génial Léautaud, les Goncourt. Plus près de nous, le pervers Galley, Rinaldi encore, Nabe enfin (moins que les précédents, je veux dire moins fin). De Zola à Lacan, de Gide à Aristote, nombreuses sont les victimes de bons mots, aussi révélateurs sur ceux qui les profèrent que sur les insultés. Lire le Chalmin se révèle une excellente thérapie contre les enthousiasmes de commande.

Christopher Gérard

Pierre Chalmin, Ta gueule Bukowski ! Dictionnaire des injures littéraires, L’Editeur, 736 pages, 29€

Entretien avec Pierre Chalmin

Qui êtes-vous ? Comment vous définir ?

Un aimable raté aux yeux du monde. Un réactionnaire selon les critères de l’époque. Catholique et Français. Anarchiste de droite si cette notion a un sens : j’entends qu’on me fiche la paix, mais je suis un partisan fervent de l’ordre imposé à autrui ! Né le 25 avril 1968, marié le 26 avril 2008, père d’une petite Louise née le 3 novembre 2009. Auteur – et surtout pas « écrivain » : on compte en France un « écrivain » par foyer fiscal. Mais je suppose que comme vous, comme tout homme un peu complexe qui ne se résume pas à quelques opinions dérisoires et une physiologie ordinaire, je ne me définis pas ; je me borne à me supporter dans mes humeurs et mes contradictions. Vous pouvez reprendre les injures que m’adresse Merlin Charpie dans le Dictionnaire des injures littéraires (p.113)…

Les grandes étapes de votre itinéraire : éditeur, auteur, etc.

J’ai d’abord appris à lire, et je le dois à trois professeurs : Denise Méneret au lycée de Sèvres, Henry Arnould au lycée Louis-le-Grand et Philippe Azoulay au lycée Henri-IV, ce dernier m’ayant de surcroît guéri de la maladie si répandue qui consiste à « se payer de mots ».

Sur le papier, ne possédant pour tout diplôme qu’un D.E.U.G. (mention droit), je suis un autodidacte. Mais j’ai fréquenté « les grands lycées parisiens » qui sont venus me débaucher de ma banlieue dès la seconde ; j’ai commencé d’y préparer, après mon baccalauréat, le concours de la rue d’Ulm, avant de tout envoyer promener ; mouvement que j’ai répété à Assas. J’ai donc résolument renoncé à appartenir à cette élite supposée qui sévit en France. J’ai péché par orgueil, mépris du conformisme universitaire et dégoût immodéré des contraintes. Dépression aussi : le suicide m’apparaissait à vingt ans comme la seule solution raisonnable. J’ai tenté à cette époque d’entrer dans les ordres puis dans l’armée ; on a lucidement décliné mes offres de services… (A l’usage des générations nouvelles, je tiens cependant à préciser que j’ai fait mon service militaire, au Mont-Valérien dans les Transmissions, où mon caractère belliqueux me valut la distinction de caporal-chef…) Je me suis mis à boire exagérément, habitude qui est devenue une maladie que j’ai cultivée pendant vingt ans. (J’ai renoncé à l’alcool trois mois avant la naissance de ma fille.)

Le Petit Crevé, mon premier roman et le seul publié à ce jour, écrit au début de la vingtaine, fut édité par le Dilettante en 1995. Il est passé à peu près inaperçu et c’est une injustice, – Renaud Matignon avait prévu de lui consacrer son rez-de-chaussée du « Figaro littéraire », la maladie l’en a empêché. Ce livre était tonique et apportait quelque chose, on me l’a souvent répété. Toujours est-il que son insuccès m’a dissuadé d’écrire pour longtemps.

C’est alors que je me suis, avec une remarquable candeur, tourné vers l’édition. J’ai notamment publié les souvenirs de Chantal Le Bobinnec sur l’atelier du peintre Gen Paul, ami de Céline ; un roman très-original et talentueux sur la destruction de Montparnasse, écrit par le peintre Yves Alcaïs ; plusieurs volumes de florilèges du bulletin paroissial de l’abbé Philippe Sulmont, curé de campagne fidèle à son ordination ; un essai sur tradition et modernité par Jean Pierre (sans trait d’union) Estéoule ; le premier C.D. d’entretiens sonores de Céline qui précéda et détermina la remarquable et complète édition des ces archives sonores par Paul Chambrillon chez Frémeaux ; et surtout les deux premiers volumes du Journal de Jacques d’Arribehaude : Une saison à Cadix et L’Encre du salut, plus tard repris dans le volume Un Français libre édité par L’Age d’Homme.

C’est d’ailleurs l’assourdissant et scandaleux silence qui accompagna la publication de ces deux livres de Jacques d’Arribehaude, pour lesquels je m’étais, par le moyen d’une coédition fictive, assuré une bonne diffusion, qui m’a poussé à renoncer à l’édition. La vérité est que je n’entendais rien ni ne voulais rien entendre des nécessités économiques les plus élémentaires. Je donnais les livres que j’éditais, ou bien on me volait et je méprisais de m’insurger. Ne parlons pas de la critique, ni des lecteurs : l’époque n’est pas à la littérature, c’est un fait. J’avais d’autre part accumulé les dettes, je n’avais plus aucun moyen de me lancer dans de nouvelles aventures.

Outre dix métiers cent misères, de sous-titreur à veilleur de nuit en passant par secrétaire de rédaction – dans le même temps et pour le même groupe – de revues enfantines ou pornographiques, compilateur (Les Quatre Saisons des Brèves de comptoir de Jean-Marie Gourio, chez Pocket), j’ai survécu toutes ces années en corrigeant ou réécrivant des manuscrits pour le compte de divers éditeurs, observatoire idéal de l’indigence tant grammaticale qu’intellectuelle de nos contemporains. Il est bien évident que si auteurs et éditeurs s’étaient donné la peine de lire avant que de prétendre écrire ou publier, nous n’en serions pas là.

Pour en finir avec ces vingt années où je n’ai pas fait grand-chose, j’ai tenu un an mon journal (Mauvaises Fois, L’Age d’Homme), j’ai réalisé une anthologie de la collection Terre Humaine à l’occasion de son cinquantenaire, en 2004 (Terre Humaine, une anthologie, Plon-Pocket), commis un Napoléon Bonaparte en verve (Horay), un dictionnaire imaginaire de Marcel Aymé – c’est-à-dire que j’ai relevé les citations les plus remarquables dans l’ensemble de son œuvre, et que je les ai présentées en les supposant les définitions d’un mot que j’inventais – publié sous le titre ridicule de L’Art d’Aymé (le Cherche-Midi), fait paraître un recueil de nouvelles, Perdu en mer, dont il s’est vendu trente exemplaires je crois. Avant ce Dictionnaire des injures littéraires qui vient de paraître et dont nous reparlerons je présume ?

Les grandes lectures ? Céline ? Aymé ? Etc.

Céline bien sûr ! Pour sa sensibilité tragique, son style prodigieux, son humour désespéré. On en fait un diable à cause de son antisémitisme : c’est ridicule. Ses pamphlets font partie intégrante de son œuvre. On ne lui a pas pardonné Mea Culpa, ni Bagatelles : il y dénonçait l’un des premiers l’ignominie soviétique, et sans se toucher retoucher à la manière d’un Gide. Le bonhomme, au fur et à mesure que je m’y suis intéressé, m’est apparu dans ses mesquineries, – songez qu’il est allé dénoncer Gen Paul, son pote, qui n’avait et n’a du reste jamais payé d’impôts, – il s’acquittait d’une toile auprès de fonctionnaires peu scrupuleux –, au percepteur de Montmartre ! Ne parlons pas de son imaginaire trépanation, de la façon dont il a renié tous ses amis, de son arrivisme, de son avarice… Mais je fais mon petit Sainte-Beuve.

Aymé, non : j’aime l’homme, sa magnifique intégrité, son courage exemplaire dans une époque de répugnante lâcheté, mais il ne figure pas dans mon panthéon personnel. Ses nouvelles sont plaisantes mais ses romans, à l’exception d’Uranus, m’ont toujours semblé trop longs.

Bloy m’a beaucoup marqué, il a chassé chez moi « le grand lion à tête de porc de l’adolescence » qui m’avait éloigné de la foi de mon enfance. J’ai gardé la foi ; j’ai laissé Bloy : il ne fut pas que « marquis du marquisat de moi-même », il était son propre dieu. Il se croyait appelé au trône de Rome, c’était là son secret. Mais quel style ! un régal ! Et quel art du massacre ! Les Bourgeois, s’ils lisaient, ne se seraient jamais relevés de si définitifs outrages.

Vallès est de mes amis. J’admire autant l’homme que l’œuvre.

J’aime beaucoup Voltaire, contrairement à beaucoup de lecteurs de droite qui s’imaginent, Dieu sait par quelle aberration, qu’il est pour quelque chose dans la Révolution française ! C’est un homme dont le ricanement et le salutaire mépris de la canaille me charment.

Le Diderot de Jacques le Fataliste, et surtout du Neveu de Rameau, fait mes délices.

Je prise beaucoup la littérature yiddish et l’humour juif. J’ai découvert tout récemment Edgar Hilsenrath – qui écrit en allemand – dont je viens de lire Le Nazi et le Barbier, Fuck America, et Le Retour au pays de Joseph Wassermann. Il est né en 1926, a survécu dans un ghetto ukrainien jusqu’en 1944, vit en Allemagne depuis 1975. Humour « hénaurme » et détonnant si on veut bien le comparer aux témoignages des victimes de la même époque. Il est au demeurant fort mal vu en Israël.

J’oublie le premier de mes maîtres à écrire et à vivre, Léautaud que j’aime passionnément.

Sans vouloir établir de palmarès, outre les auteurs supra cités, je goûte particulièrement, parmi les auteurs connus et par ordre alphabétique : Amiel, Antelme, Apollinaire, Appelfeld, Aragon (celui du Traité du style, pas le chantre des Guépéous), Baudelaire (Fusées, Mon cœur mis à nu, Pauvre Belgique !), Bernanos, Thomas Berhard, Bierce, Brasillach, Cervantès, Chalamov, Chamfort, Chateaubriand, Corti, Cravan, Crevel, Darien, Daudet (Léon), Defoe, Desnos, Dickens, Dietrich, Dostoïevski, Drieu, Genet, Gorki, Grossmann, Hamsun, Hasek, Hyvernaud, Max Jacob, Jarry, Joubert, Jouhandeau, Kafka, Lacenaire, Laclos, Mme de La Fayette, Le Sage, Marivaux, Maupassant, Mirbeau, Molière (pour son Misanthrope devant tout, qui n’est pas une comédie ni une tragi-comédie mais bien une tragédie), Montaigne, Montherlant, Musil, Nabokov, Nietzsche (sa correspondance surtout ; le reste me paraît à présent fumeux), Parvulesco, Perec, Proust (l’homme, délicieux ; je n’ai fait que survoler l’œuvre), Queneau, Rabelais, Racine, Rebatet (celui des Décombres autant que celui des Deux Etendards), Renard (bien que son Journal le montre en paysan parvenu, ce qu’au fond il n’a jamais cessé d’être), Jacque Rigaut à qui j’ai voué jadis un culte, Maurice Sachs, Saint-Simon, Schopenhauer, Schwob, Soljenitsyne, Thackeray, Tolstoï, Verlaine, Vigny, Villiers, Villon, Walser, Waugh…

Bien des auteurs réputés mineurs ou même tout à fait oubliés, mériteraient l’exhumation. C’est une œuvre pie à laquelle j’ai l’intention de m’atteler. Je ne les cite donc pas…

Les grandes rencontres ?

Outre mes deux grands-pères que j’ai fort bien connus, nés à six heures d’intervalle, les 4 et 5 mars 1906, mon père sûrement à qui je me suis longtemps et vainement opposé (je fus un adolescent précoce et attardé) ; ce sont là des rencontres naturelles.

Philippe Azoulay, mon professeur de lettres déjà évoqué, qui inaugura je m’en souviens son cours annuel de français par cet avertissement solennel : « Sachez qu’on entre en littérature comme on entre en religion, et que son culte ne veut pas de tiédeur, mais une ferveur dévorante à chaque instant de votre existence. »

Jean Cahen-Salvador, à qui j’ai servi de jeune homme de compagnie pendant l’été 1991, était né en 1908. Conseiller d’Etat, comme son père et son grand-père, il avait occupé des fonctions éminentes tant au gouvernement (chef de cabinet de Michel Debré au moment du putsch d’Alger) que dans l’industrie. Il avait bien connu avant-guerre Morand et Drieu. Dénoncé en 1942, à la fois comme Juif et comme résistant (il appartenait à cette haute bourgeoisie qui n’avait plus rien de juif), il fut torturé à Drancy avant d’être déporté pour Auschwitz ; il a sauté du train et il est parvenu, grâce à la complicité d’un ami secrétaire d’Etat à Vichy, à gagner la Suisse. Il s’est longuement confié à moi. Il était un homme d’une droiture morale absolue, d’une culture classique étonnante même chez un homme de cette génération, d’une bonté édifiante. Sa rencontre m’a beaucoup marqué.

Deux moines. Mon grand-oncle Jacques, moine bénédictin ordonné prêtre en 1944, missionnaire, était l’humilité et la douceur faites homme, un saint je crois. J’ai séjourné à plusieurs reprises à la Pierre-qui-Vire où il a fini sa vie. Il a toujours répondu le plus simplement du monde aux questions les plus impertinentes que je pouvais lui poser. Marcel Driot, un ermite rattaché à la même abbaye, spécialiste des Pères du Désert, que j’eus le privilège de visiter, m’a beaucoup marqué lui aussi. Ces hommes avaient choisi l’absolu ; ce choix exige un héroïsme que je n’ai pas.

Jacques d’Arribehaude enfin : lire infra donc.

D’autres rencontres marquantes furent livresques. Don Quichotte, Alceste, Candide, Bardamu… Je n’ai pas évoqué non plus les femmes qui m’ont appris – douloureusement ! – à réfréner ma naturelle brutalité. (Je ne parle évidemment pas de sévices physiques, je ne bats pas les femmes : ça ne m’excite pas, et puis j’ai été bien élevé.)

Le regretté Jacques d’Arribehaude, « ce cher picaro », a été publié par vous avant de l’être par L’Age d’Homme. Quel gentilhomme, n’est-ce pas ?

Oui. Je l’avais rencontré en 1996, après avoir lu ses chroniques dans « Le Bulletin Célinien », puis son nom sous la plume de François Richard dans le « Que sais-je ? » consacré aux Anarchistes de droite, grâce aux bons offices de notre ami commun Marc Laudelout. En dépit de la particule qu’il avait décollée de son nom, il était un aristocrate de génération spontanée. Un aventurier. Un homme libre. J’ai écrit ce qu’il m’inspirait en préface d’Une saison à Cadix, laquelle préface il m’a fait l’honneur de reprendre dans l’édition de L’Age d’Homme d’Un Français libre. Tout à la fois gentilhomme, gentleman, dandy. Il m’a honoré de son amitié, nous avons souvent déjeuné en tête-à-tête, il maîtrisait l’art suranné de la conversation et gardait la meilleure des bibliothèques en mémoire. Il était un lecteur prodigieux, et d’un goût très-sûr. Il se voyait assez en Gil Blas. Ne pas oublier en effet chez lui ce goût de l’aventure qui lui fit quitter Bayonne à dix-sept ans, en pleine Occupation, pour tenter de rallier Alger et la France Libre par l’Espagne. Ce n’était certes pas par gaullisme, mais parce qu’il s’ennuyait à mourir. Il fut emprisonné dans les geôles franquistes où il contracta une tuberculose qui faillit lui être fatale. Il finit par atteindre Alger où il s’embarqua sur un tanker américain, « une bombe flottante » comme il l’a écrit. Puis il dut passer deux années en Suisse dans un sanatorium où il rencontra son ami italien Néri à qui il rendit un magnifique hommage : Adieu Néri. Mais sa vie mériterait une biographie. Il était un personnage. Homme d’honneur, il méprisait les conventions morales : il se livra au trafic de piastres en Indochine ; de caoutchouc en Afrique ; prit sa carte à la C.G.T. en juin 1968 pour entrer à l’O.R.T.F. Il fut aussi un spéculateur immobilier plutôt doué ! Par amitié pour moi, il se creusait la tête : il voulait me « trouver une planque », que je puisse écrire. Il méprisait au fond tous les travaux mercenaires. Son épouse Roussia, croyant bien faire, m’accueillit un jour rue de Rennes : « Ça y est, mon cher Pierre ! vos ennuis sont finis ! Vous n’aurez plus à vous soucier de ces questions d’argent tellement vulgaires ! Je vous ai trouvé une amie, elle est riche, elle vit sur la Côte, elle a soixante-quatre ans mais elle est très-bien conservée !… » Jacques s’était immédiatement récrié : la fonction de gigolo, à lui l’homme couvert de femmes, paraissait la plus dégradante qui fût. Tant pis pour moi !… Pour en finir avec cet aspect pragmatique de sa personnalité, Jacques regrettait encore à quatre-vingts ans d’avoir vendu le titre de son premier livre : La Grande Vadrouille – naturellement sans rapport avec l’intrigue du film –, à Gérard Oury pour 10.000 F. : « Ai-je été bête ! J’aurais dû négocier 1% sur les recettes du film, aujourd’hui je serais milliardaire ! »

L’essentiel de son originalité était ailleurs : dans cette passion immodérée de l’amour qui ne l’avait pas quitté à la veille de sa mort. (Je soupçonne même qu’il est mort d’un dernier chagrin d’amour.) Et cette secrète mélancolie qui l’habitait. Je me souviens d’une page admirable où il évoque un voyage qu’il fit dans la Somme, seul, en 2 C.-V ; il s’était soudain arrêté sur le bord de la route, face à un champ de bataille ; il s’était allongé et s’était mis à pleurer, intarissablement, en songeant à toutes ces vies sacrifiées et à notre pays qui était mort là, avec elles.

Enfin, il avait tous les talents : cinéaste en Afrique, il avait la plume alerte, écrivait à la diable selon une expression de Saint-Simon qui était un de ses modèles, c’est-à-dire admirablement. La Table Ronde l’a lâché après le départ de Laudenbach. Il n’a jamais rencontré son public, comme diraient aujourd’hui les industriels du papier. Il demeurera un auteur pour « happy few » comme il aimait à le constater avec lucidité. Il faudra bien un jour s’atteler à la publication intégrale de son Journal : trop de femmes peut-être, mais un témoignage irremplaçable sur plus d’un demi-siècle de décadence française.

Vous publiez aujourd’hui un important Dictionnaire des injures littéraires. Quelle en est la genèse ? Quid de votre méthode ?

L’idée est ancienne déjà, je l’ai eue il y a une dizaine d’années. J’avais en tête le mot de Léautaud : « Aimer, admirer, respecter, c’est s’abaisser. » J’étais révolté par la complaisance stipendiée de nos pseudo-critiques littéraires. J’ai voulu présenter les hommes célèbres, les gloires incontestées, sous la plume de leurs pires détracteurs. Je me rappelais aussi le mot de Chamfort : « La postérité n’est jamais qu’un public qui succède à un autre ; voyez ce que vaut celui d’aujourd’hui. » Bref, je voulais donner un coup de pied dans la fourmilière des idées reçues, bousculer le lecteur, qu’il comprît que les notoriétés se fabriquaient, qu’on n’était pas tenu de prendre pour argent comptant la réputation de tel écrivain consacré, tel poète réputé, tel peintre exposé au Louvre. Que la culture, c’est d’abord d’oublier toutes les conventions d’admiration et se forger ses propres critères. Enfin, la méchanceté, par définition plus lucide que la bonté, est un excellent excitant littéraire. On fait de bons mots avec de mauvais sentiments, c’est connu.

Quant à ma méthode, je suis au regret de confesser qu’elle fut fantaisite. Si j’ai puisé systématiquement chez certains méchants réputés, de Voltaire à Cocteau en passant par Sainte-Beuve, les Goncourt, Flaubert, Barrès, Zola, Céline, Gide Mauriac ou Léautaud, j’ai repris des notes éparses, tenté de remettre la main sur un millier de citations paresseusement cornées dans quelques centaines d’ouvrages dont certains avaient entre-temps disparu de ma bibliothèque… Bref, une irritante impéritie, qui explique les lacunes nombreuses de ce Dictionnaire qui aurait dû avoir trois fois le volume qu’il a.

1. Quelles conclusions tirez-vous de cet impressionnant travail ? L’heure des grands imprécateurs est-elle (définitivement) passée depuis Laurent, Hallier et… ? Qui ?

La conclusion que j’exprime dans ma courte adresse au lecteur :

« L’injure comme moyen d’extermination d’un rival a connu son ère glorieuse avec l’avènement de la bourgeoisie arrogante, qu’on a ironiquement appelé les Lumières. Elle a sévi, dans toute sa fielleuse virulence, comme « moyen pour se faire, avec rien, de la notoriété » selon une recette que donne Barrès, tout au long du stupide xixe siècle. Elle s’est arrêtée une fois cette bourgeoisie parfaitement installée, au milieu du siècle dernier, avec la sacralisation judiciaire de la diffamation et la fin des duels. On remarquera en effet que les plus écrasantes injures, renouvelées de l’antique, datent de Voltaire et qu’elles finissent en France sous de Gaulle. On insulte aujourd’hui en se taisant, conspirant les silences : c’est un progrès qui confine à l’imitation des anémones. »

En France, il reste Marc-Edouard Nabe sans doute. Ailleurs, dans les pays anglo-saxons, on peut encore écrire à peu près librement. Plus pour longtemps. De toute façon, et c’est l’horreur de notre époque, un imprécateur ne serait pas compris, passerait pour fol, tant les gens ont désappris – n’ont jamais appris au fait, depuis plusieurs générations que dure l’endoctrinement – à penser par eux-mêmes. Quel que soit le domaine, il existe une vérité révélée. C’est confortable sans doute ; l’ennui, c’est que ladite vérité est chaque fois une erreur.

Sur le plan personnel, que tirez-vous de pareil examen de la comédie humaine ?

Il s’agit plus précisément encore de comédie littéraire : d’une humanité aggravée donc. Mon Dieu ! je ne vais pas en pleurer ! J’en tire plutôt de l’amusement, que l’injure fasse mouche ou qu’elle revienne en boomerang sur la tête d’un insulteur ridicule. De la nostalgie aussi pour une époque où la liberté d’expression n’était pas un vain mot. « La bêtise de ce temps ne sera jamais dépassée », prophétisait Léon Bloy vers 1900 ; il avait tort…

Des regrets ? Des oublis, causes d’insomnie ?

Je regrette que le titre de ce dictionnaire prête à confusion : il s’agit d’un dictionnaire des injuriés. Je regrette que le texte de la quatrième de couverture ne soit pas écrit en français. Je regrette qu’on m’eût imposé de faire entrer des contemporains : « On a toujours un peu honte de citer des noms qui dans cinquante ans ne diront plus rien à personne » (Baudelaire). Mais il s’agit là de cuisine éditoriale, et je rends grâce aux professionnels compétents et enthousiastes qui se sont penchés sur le berceau de cet ouvrage, lequel sans leur précieux concours fût mort-né. Il n’a certes pas le visage que je lui avais rêvé, mais il est vivant. Le cauchemar de l’accouchement est terminé, j’abandonne l’enfant à l’assistance publique.

Vos projets ?

Survivre.

Une collection d’ouvrages thématiques, mise en parallèle des XIXe et XXIe siècles… Rendez-vous l’année prochaine si tout va bien.

Le roman iconoclaste d’un opportuniste à la formidable longévité, né sous la Commune et mort en 1981 : pour revivre dans ses pas notre belle histoire, dans tous les camps, et remettre les pendules à l’heure.

Un roman burlesque, pour faire suite au Petit Crevé.

Propos recueillis par Christopher Gérard, octobre MMX.

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, céline | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12 janvier 2012

La séquence de l’énergumène

En exergue au Sabre de Didi (1986), étincelant recueil de chroniques publiées naguère dans Combat et dans Le Monde, Gabriel Matzneff plaçait cette phrase de l’Abbé Galiani : « Planer au-dessus et avoir des griffes ». Il pourrait la reprendre telle quelle pour ce choix d’articles de Combat où, de 1963 à 1965, il tint une rubrique télévisuelle hautement polémique, intitulée « la séquence de Gabriel Matzneff ». Le plus drôle est que le jeune polémiste, « vêtu du probité candide et de lin blanc », n’avait jamais regardé la télévision et qu’il ne possédait même pas de poste !

S’il crut brièvement en la possibilité – toute théorique – du pouvoir éducatif de la télévision, qui élèverait le niveau moyen des téléspectateurs, il se rendit vite compte que l’ORTF, alors monopole de l’état gaulliste, servait surtout à endormir les masses et à les faire bien voter. Ses séquences cessèrent d’ailleurs avec l’élection du général de Gaulle au suffrage universel et la défaite de François Mitterand, pour qui Matzneff avait rompu quelques lances. Matzneff suivit, dieux merci, le bon conseil de Montherlant (« ne vous laissez pas bouffer par le journalisme. Vous devez rompre avec l’actualité, prendre le large ») pour aller à l’essentiel : son premier roman, L’Archimandrite (1966).

Ces deux années de journalisme professionnel lui permirent toutefois d’aiguiser son style et son esprit critique tout en ouvrant les yeux, non sans stupéfaction, sur l’univers de ses contemporains. Rapidement, ses illusions sur la télévision s’évanouissent : « allumer le petit écran, c’est entrer en catalepsie. Son pouvoir est totalitaire, hypnotique, et j’appliquerais volontiers à la télévision la définition que Platon donne de l’espoir : c’est le « songe de l’homme éveillé ». (…) La télévision, que nous subissons, effleure mais ne pénètre pas. La télévision est l’expression la plus poussée du mal qui, tel un cancer, ronge le monde moderne : la culture générale. Rien n’est plus fatal à l’aristocratie de l’esprit, à la haute vie de l’âme, que cette rage de toucher à tout, de savoir un peu de tout, d’être informé de tout ». Datées de décembre 1963, ces lignes disent tout sans avoir pris la moindre ride. C’est d’ailleurs ce qui frappe à la lecture de La Séquence de l’énergumène : la lucidité de leur auteur, qui use de sa chronique pour illustrer ses « passions schismatiques » (l’orthodoxie, le goût du bonheur …), défendre les dissidents russes et les embastillés, saluer ses maîtres et complices, de Lucrèce à Montherlant.

Toute l’œuvre future de Matzneff se retrouve dans ces séquences, souvent écrites en parallèles à la chronique hebdomadaire de Combat : une magnifique capacité d’admiration (pour Astruc ou Bouquet, Béart ou Bardot, tant d’autres), une allègre férocité dans la mise en pièces des fausses gloires et des larbins du jour, une indépendance d’esprit alliée à une saine méfiance pour la politique – qui avilit (Mauriac !). Quelle causticité, quand il brocarde les grosses légumes du jour, le Cardinal en tête : « soleil de la République, principe vivifiant de la nation, Père Noël gratuit, obligatoire et permanent ». Si la plupart de ses têtes de Turc ont sombré dans l’oubli, le polémiste lui demeure, plus vert que jamais, fidèle à lui-même, superbe. Semper idem.

La langue est déjà celle du joaillier accompli : fluide et aérienne, d’une précision diabolique, bellement ponctuée ; bref, fidèle à la ligne claire chère à Hergé.

Christopher Gérard

Gabriel Matzneff, La Séquence de l’energumène, Editons Léo Scheer, 340 pages, 21€ L’éditeur annonce un récit en 2012 : Monsieur le comte monte en ballon.

Il est longuement question de Gab la rafale dans :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : gabriel matzneff, littérature, polémique | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28 octobre 2009

Michel Déon

Concernant cet écrivain, voir mon livre Journal de lecture,

Avec Lettres de château (Gallimard), Michel Déon nous offre un splendide exercice d’admiration. Alors que tant d'écrivains oscillent quand il s'agit de rendre hommage à leurs enchanteurs, Déon choisit de leur rendre une visite de digestion. Un lettré salue ceux qui l'ont nourri - peintres et poètes - avec une épatante capacité d’émerveillement, juste ce qu'il faut d'humour, beaucoup de gratitude et, last but not least, de réels moments de grâce. Ses pages sur Nicolas Poussin suscitent ainsi un bonheur qui rappellera la lecture d'Un déjeuner de soleil ou des Poneys sauvages. En quelques lignes lumineuses, Déon partage ses réflexions sur un peintre qui "a abordé des rivages inconnus, dialogué avec des puissances ou ténébreuses ou radieuses". Toulet (Déon prononce le t final), Braque et Manet, Apollinaire et Conrad nous valent des pages témoignant d'une éblouissante maîtrise sans rien de brillant. Non, simplement, un gentilhomme nous guide dans sa mémoire et restitue un monde, celui de l'Europe civilisée.

Tous les aficionados de Déon liront donc ce livre… et prieront le libraire Eric Fosse ( fossefosse.e@wanadoo.fr) de leur céder, à prix d’or s’il le faut, le catalogue qu’il a édité à l’occasion des 90 printemps de MD : belle préface de Pierre Joannon (connu de tous les amoureux de l’Irlande comme des déoniens – it’s all the same). Et des raretés : le mythique Adieu à Sheila (Robert Laffont, Marseille, 1944, avec envoi), Amours perdues (Bordas, 1944), des grands papiers en veux-tu en voilà, des E.O. par dizaines, la Lettre à un jeune Rastignac (celui-là, je l’ai !) avec envoi à Raoul Girardet, des éditions rares illustrées, le manuscrit d’Ariane à Naxos relié par Miguet, celui du Dieu pâle (que MD semble considérer comme un péché de jeunesse), bref : Byzance.

Surtout, l’E.O. de Plaisirs, par Michel Férou, aux éditions de Paris, la mythique série blonde : le roman coquin de l’ermite de Tynagh.

Christopher Gérard

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, hussards | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |