21 juillet 2022

Fry's Ties

L’un de mes plus vifs plaisirs, lors de chacun de mes passages à Londres, est de m’attarder chez Hatchard's, 187 Picadilly, libraires depuis 1797 et fournisseurs de la Cour (by Appointment to Her Majesty the Queen, to H.R.H. the Duke of Edinburgh and to H.R.H. the Prince of Wales).

Nous sommes à deux pas des merveilles de Jermyn street, de Wilton’s, le plus ancien restaurant de Londres (since 1742) et de Burlington Arcade - une sorte de triangle d’or, ou disons de Saint des Saints, pour les anglomanes.

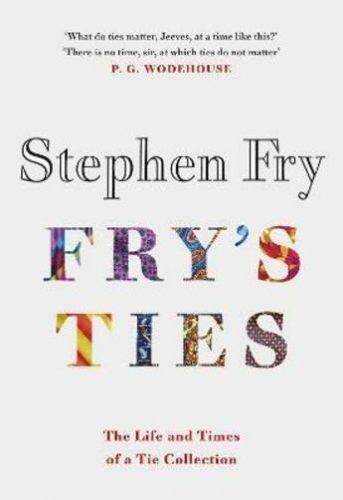

Quatre étages de livres où se perdre dans une parfaite quiétude, un personnel attentif, des tapis moelleux, et cette excellente idée de proposer aux visiteurs des signed copies de nouveautés choisies - j’ai ainsi pu m’offrir deux romans de John le Carré signés, et Fry’s Ties, de Stephen Fry (1957), célébrissime acteur britannique (hilarant aux côtés de Hugh Laurie ou de Rowan Atkinson), écrivain et homme de radio. Ce volume a attiré mon attention grâce à la citation de P.G. Wodehouse sur sa couverture : « What do ties matter, Jeeves, at a time like this ? There is no time, sir, at which ties do not matter. » Pour un amateur de cravates tel que votre serviteur, la citation a comme un goût de signe de ralliement, à rebours du débraillé de rigueur.

La cravate a en effet mauvaise presse, vue comme un instrument de torture, ce qu’elle n’est pas (une cravate ne « serre » jamais le cou de celui qui la porte, c’est la chemise qui, dans ce cas, n’est pas ou plus à la bonne mesure. Il suffit de passer à la taille supérieure de la chemise … ou, plus héroïquement, de faire un régime), ou encore comme le symbole d’une masculinité, évidemment toxique, et donc honnie par puritaines & pisse-vinaigres.

Il est vrai que la cravate symbolise à la fois un code, une autorité, en un mot une verticalité à laquelle notre époque furieusement égalitaire semble de plus en plus allergique. Le meurtre du Père, la haine de toute autorité, l’obligation implicite de ne jamais sortir du rang sont devenus des dogmes qui ne se discutent plus sous peine de vertueuse exclusion. Exit la cravate, condamnée comme les guêtres ou la chaise à porteurs ? Voire.

L’amusant livre de Stephen Fry constitue une magnifique et souvent spirituelle défense à la fois du goût et de la forme comme manières de résister à l’indifférenciation moralisatrice.

Tout jeune, Fry se montrait déjà réfractaire à l’esprit de son temps, à l’époque pré-punk des 70 : à quinze ans, ne possédait-il pas déjà quarante cravates ? Qui dit mieux ? Ne se vantait-il pas de ne porter que des vêtements de l’époque de son grand-père ? Ne poussait-il pas la provocation à ne fumer que des Balkan Sobranie, à ne lire que des auteurs du passé : Waugh, Kipling et Wilde ? Sacré Fry !

Son livre, celui d’un dandy qui ne se prend aucunement au sérieux, est illustré de clichés et présente des cravates de sa collection personnelle, chacune devenant le prétexte à des évocations souvent drôles, à des réflexions parfois mélancoliques sur le temps qui passe, sur le style et l’art de vivre. En filigrane, belle et lucide critique de ce qu’il appelle justement The Great Disruption - « What was respectable yesterday is repressive and despicable today ».

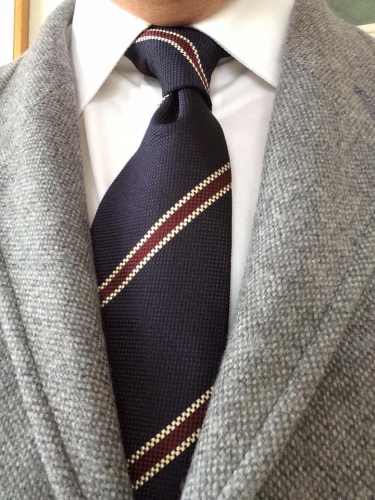

Nous le suivons de Jermyn street, la rue des chemisiers londoniens, à Madison Avenue, de Milan à Melbourne. Jeu avec la mémoire, exercice pratique d’élégance, Fry’s Ties se lit d’une traite, crayon à la main. Page après page, l’auteur partage avec nous sa passion pour les belles soies tissées ou imprimées, pour le toucher d’une cravate ; chaque cravate lui évoque un épisode de sa vie, de son admission au Garrick Club, le cercle des hommes de théâtre, à deux pas de Covent Garden (cravate salmon and cucumber) à celle du Marylebone Cricket Club (cravate eggs and bacon), le très sélectif club des amateurs de ce sport incompréhensible. Fry nous explique le principe des stripes, ces rayures de couleur qui constituent le signe codé d’une appartenance à un régiment, un club ou un collège (Eton : fond bleu de Prusse et fines rayures bleues), voire une entreprise. Les British reps ties ont ceci de particulier que les rayures, les stripes, descendent de l’épaule gauche, du cœur, à la main droite - l’inverse trahissant, horresco referens, une cravate américaine.

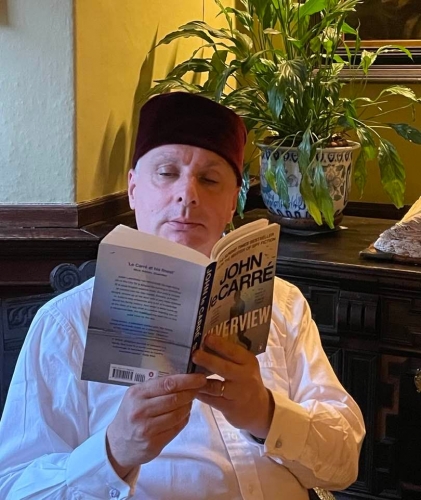

Fry semble chez lui dans les plus grandes maisons, de Turnbull & Asser, qui fournit en son temps Kim Philby et James Bond. Au sous-sol de ce magasin, on peut encore voir, parmi de sublimes pyjamas, le siren suit taillé sur mesure pour Churchill pendant le Blitz (d’où l’allusion aux sirènes d’alarme) : une sorte de salopette en velours, pratique pour travailler au War Cabinet tout en fumant le cigare. Il évoque aussi, parmi bien d’autres, New & Lingwood, fournisseurs officiels d’Eton College depuis 1865, une autre adresse dont je pousse la porte à chacune de mes visites dans la Burlington Arcade, juste en face de la statue en bronze de Brummel : j’y ai acquis, moi qui ne fume que quatre cigares par an, un smoking hat en velours, une sorte de fez ou de tarbouche, orientalissime et d’un chic absolu, pour lire et relire John le Carré.

L’éloge que fait Stephen Fry de Brooks Brothers (established 1818) m’a transporté d’enthousiasme : ah, ces nœuds papillons ! Comment ne pas se désoler davantage de la fermeture du somptueux magasin londonien de Regent street, remplacé par un entrepôt à fripes pour adolescents attardés ?

D’autres évocations m’ont en revanche laissé de marbre : telle ou telle cravate psychédélique, ornée de pandas ou de grenouilles… Mais une touche de mauvais goût, calculée avec minutie autant qu’assumée avec assurance, ne relève-t-elle pas, parfois, d’une forme d’élégance, en tout cas d’une sorte de courage suprêmement British ?

Bref, une promenade pleine d’humour et de charme qui plaira aux esthètes et à tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans certaine grisaille obligatoire.

Christopher Gérard

Stephen Fry, Fry’s Ties. The Life and Times of a Tie Collection, Michael Joseph, 256 pages, 14.99£

Lire aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2020/12/28/le-chouan-des-villes-6287020.html

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

25 mai 2022

Le rond de serviette est-il de droite ?

Vers 1967, parut chez Flammarion un amusant pamphlet intitulé Le Complexe de gauche, où les auteurs, Jean Plumyène et Raymond Lasierra, qui avaient auparavant publié un essai remarqué sur « les fascismes français », se plaisaient à définir les grands traits de la psychè progressiste : tuer le père et résister au gaullisme, adorer sa mère et lire Le Nouvel Obs, participer à un réseau structuraliste et mettre fin à l’Homme, etc.

Deux ans plus tard, après le fameux mois de mai, paraissait Le Complexe de droite, à mon sens moins réussi, où les deux mêmes mettaient en évidence quelques caractéristiques droitières comme la lecture de Minute ( !) ou la nostalgie du Père et de l’Age d’or, celui d’avant la TVA - quand les vins n’étaient pas trafiqués, quand les femmes restaient à la maison, etc.

Je ne sais si Richard de Sèze, qui est chroniqueur à Causeur et à L’Incorrect, a lu ces pamphlets d’un autre temps, mais son recueil m’y fait songer. De quoi s’agit-il ? D’un exercice mi-sérieux, mi-farceur, mais en fait moins léger qu’il n’y paraît, où l’auteur se demande ce qui est de droite ou de gauche. Exemple : le mug (ou moque, pour user du vieux terme de marine), où le placer, à bâbord ou à tribord ? De gauche, sans aucun doute, car, même orné d’un profil de monarque, « il ravale, il abaisse, il uniformise, il fait passer la fantaisie du moment pour de l’intelligence. » Idem pour le rond-point, « surcroît incontestable de laideur folklorique, progressiste et contemporaine ». Idem pour le sacrifice humain, ce qui me paraît contestable, car, après tout, les Aztèques n’étaient pas vraiment des adeptes de l’instabilité et du changement…

De droite, la poussière, car « modeste, discrète, loyale et nécessaire ». Le feu de cheminée, en tant qu’ « ascèse, plaisir simple, odorant, lumineux et sonore, une invitation à se réunir sans regarder un écran ». De droite, le paysage, et le nombril, et les lichens et les arbres. Et le très-pérenne plat du jour : le bœuf carottes et son quartier de brie, comparables et archétypaux.

À lire Richard de Sèze, je me suis amusé, j’ai ronchonné en crayonnant la marge de ce guide pratique qui est aussi un traité de théologie politique, et, en fin de compte, j’ai peut-être progressé dans ma connaissance du monde et de moi-même.

Christopher Gérard

Richard de Seze, Le rond de serviette est-il de droite ?, La Nouvelle Librairie, 178 pages, 14.90€

On dit du mal de cet écrivain dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

01 février 2022

Zurück nach Wien - Avec Alfred Eibel

Né en 1932 à Vienne d’un père officier tôt disparu et d’une mère austro-hongroise, Alfred Eibel est une figure attachante de la vie littéraire qui a traîné ses bottes de Bruxelles à Hollywood, de Prague à Zürich. L’homme a fréquenté bien du monde : Fritz Lang et Kenneth White, Léo Malet et Etiemble, Gregor von Rezzori et Gabriel Matzneff (qu’il a édité, avec quelques autres, dont Gérard Guégan et Pol Vandromme). Il connaît sur le bout des doigts le cinéma européen, la littérature chinoise et l’opéra autrichien. De père catholique, il a connu, après l’Anschluss, l’exil en Belgique avec son beau-père juif. Il est sans doute l’un des rares écrivains français d’aujourd’hui à avoir vu passer Hitler dans la Vienne de 1938 et à avoir entendu les stukas mitrailler les foules de l’exode en 1940. Alfred Eibel est un personnage de légende.

Voilà qu’il nous livre ses Souvenirs viennois par le truchement d’un joli ouvrage à la nostalgie ironique, car l’homme n’est jamais dupe. « En naissant à Vienne, écrit-il, j’ai vu le jour sur une zone sismique qui m’a fait penser à chaque instant à la disparition définitive du passé, à l’exemple de l’Atlantide ». C’est justement cette cité engloutie qu’il évoque par tableautins : la Vienne des années 50, qui lui sert de marchepied pour nous replonger, par fines allusions, dans celle de la Double Monarchie. Jonglant, non sans un zeste de perversité, entre kitsch et retour du refoulé, Alfred Eibel ressuscite la pension Operning, où il descendait naguère, avec ses naufragés de toutes sortes : rescapés des camps au sourire poli, émigrés revenus des Amériques et tous ces « accourus », Berlinois qui ont quitté leur ville rasée pour se faire oublier. Aux tables des grands cafés viennois, le Sacher, le Central ou le Mozart, il croise requins et margoulins, espions (nous sommes bien dans la Vienne du Troisième Homme – der Dritte Mann), mélomanes et cinéastes. La Vienne d’Alfred Eibel se révèle une ville à l’insouciance surjouée, qui tente de refouler les horreurs d’un passé récent ; il en rend avec brio l’atmosphère ambiguë et parfois frelatée.

Christopher Gérard

Alfred Eibel, Souvenirs viennois, Arthaud, 232 pages, 19.90€

Trois lecteurs attentifs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, vienne | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17 novembre 2021

Avec Christian Dedet

Il n’est guère courant, en cet an de disgrâce 2021, de rencontrer un écrivain qui a fréquenté Henry de Montherlant et Dominique de Roux, Jean-René Huguenin et Michel Déon, Alexandre Vialatte et Joseph Delteil, et qui se trouve être l’un des derniers à avoir vu Céline vivant.

Cet homme, qui fut aussi explorateur et médecin, le bon docteur Dedet, existe ; il m’honore de son amitié.

Il publie depuis soixante ans, encouragé à ses débuts par les éditions du Seuil, maison progressiste s’il en est. Car Christian Dedet (1936) ne peut être identifié à la figure convenue du « Hussard » (« whisky, insolences et grosses voitures ») - depuis toujours, il est ailleurs, à sa propre place.

Ses mémoires illustrent cette posture libertaire et aristocratique, ascétique et eudémoniste au sens d’adepte de plaisirs naturels contrôlés par la raison. Plus je lis Dedet, plus je me rends compte qu’il est aussi un moraliste dans la belle tradition française.

Dans Sacrée jeunesse (1958-1963), nous assistions aux premiers pas de cet Occitan, futur médecin thermal, passionné de littérature, à Montpellier, où il collabora à la revue La Licorne, à Paris, où il publia au Seuil son premier roman, Le plus grand des taureaux. Nous l’accompagnions même à Meudon, quand, pris d’un pressentiment, il rendit visite à Céline quelques jours avant sa mort (« le regard peureux », « le ricanement de faune débusqué »). Christian Dedet y dressait son propre portrait, celui d’un fils de famille choyé, d’un rebelle bien élevé - le feu cathare en complet gris.

Dans L’Abondance et le rêve. Journal 1963-1966, il nous livrait la suite attendue de ces mémoires d’un veinard : sa découverte des joies du service militaire, à Perpignan au 11ème Choc, ses lectures d’impertinents tels que Gabriel Matzneff ou Jacques d’Arribehaude, sa méfiance pour les bonzes de Tel Quel, ces « théoriciens du vide », dont il repéra tout de suite les tendances inquisitoriales. Un moraliste proche des Romains, sec comme un Espagnol de haute époque, avec une touche de sybaritisme méditerranéen. Parmi les portraits d’écrivains, retenons celui du généreux Vandromme, qui lui écrivit cette phrase essentielle, d’une telle justesse : « Les livres que nous écrivons doivent nous être donnés de surcroît – en récompense de la fantaisie de notre paresse et de notre humeur vagabonde. »

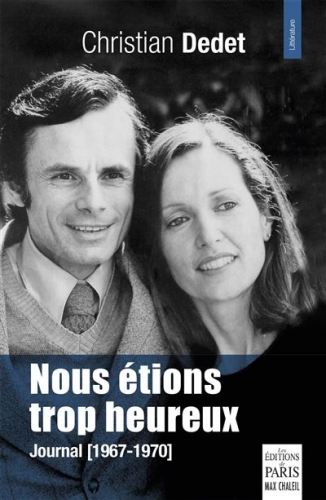

Aujourd’hui, il publie Nous étions trop heureux. Journal 1967-1970, où nous le suivons dans sa double vie de médecin thermal six mois par an en Auvergne et d’écrivain à Paris, quand il ne vagabonde pas en Espagne ou en Sicile avec sa jeune épouse catalane, Paule Garrigue, « fille du Sud si naturellement intégrée à cet ordre dorique ». Il y a ici des pages magnifique sur l’amour conjugal (« S’attendrir jusqu’à l’adoration en pensant à l’enfant qu’elle fut ») et sur la chasse au bonheur de ce couple « trop heureux », surtout quand naît la petite Joséphine, aujourd’hui journaliste à Jeune Afrique et autrice d’une biographie de la reine Géraldine d’Albanie ou encore d’un roman sur Erich Von Stroheim.

Comme dans ses précédents volumes, Christian Dedet évoque la Belgique, où il compte nombre d’amis, dont Annie Stoclet, qui lui ouvre les portes de son Palais art déco décoré par Klimt et Khnopff, où il occupe la chambre de Jean Cocteau. Nous croisons quelques Bruxellois qui comptaient comme Carlos de Radzitzky, collagiste surréaliste et jazzman émérite, Georges Sion et Maud Frère.

A Paris et en province, Dedet fréquente ses camarades de la revue Combat, les mousquetaires Sénart, Tesson, Saint-Robert, Matzneff. Et aussi d’autres irréguliers, tels que Maurice Ronet, Alfred Fabre-Luce ou François Sentein, l’ami de Max Jacob et de Jean Cocteau, « exquis rescapé des temps absurdes, éternel pèlerin d’une Arcadie rêvée », qui prépare ses précieuses Minutes d’un libertin, un livre talisman.

Christian Dedet incarne en fait un personnage stendhalien, attelé dans son œuvre à fixer des moments de félicité avec pour seul objectif de rendre sa vie plus intense tout en laissant une trace pour quelques happy few, ses amis.

Comment ne pas devenir l’ami de cet écrivain rare dont la plume ne dérape jamais, aux instincts aussi sûrs que profonds (sa vision de mai 68 !), aux accents si poétiques, par exemple quand il chante les frondaisons et les statues du Luxembourg ?

Pour un cadet, la lecture de ce Journal fait parfois soupirer : les lettres d’éditeurs attentifs, l’attention de critiques subtils, les visites aux confrères - l’infinité des possibles.

Atlantis Felix.

Christopher Gérard

Christian Dedet, Nous étions trop heureux. Journal 1967-1970, Les Editions de Paris, 372 pages, 20€.

Il est question de Christian Dedet dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

08 juin 2021

Bruno Lafourcade, conseiller littéraire

Décidément, il était écrit que je devrais reparler de mon confrère d’Aquitaine, Bruno Lafourcade, fin lettré au physique de rugbyman et qui passe pour méchant - dixit je ne sais quel galopin de L’Incorrect - alors qu’il est charmant… à condition de ne pas les lui briser menu.

Auteur e. a. d’un courageux Sur le suicide (François Bourrin), d’un beau roman, L’Ivraie (Léo Scheer), retraçant le parcours d’un professeur de français dans un lycée technique et donc condamné à « une existence grise et bouchée », Bruno Lafourcade use, je l’ai déjà dit, d’une langue précise, ponctuée à la perfection et servie par un style percutant.

Dans Les Cosaques & le Saint-Esprit (Ed. La Nouvelle Librairie), une centaine de chroniques qui sont autant d’anathèmes et de fulminations, il dressait le portrait d’une certaine France et faisait preuve d’une très sûre allergie aux impostures de l’époque.

Avec La Littérature à balles réelles (Ed. Jean Dézert), pamphlet en forme d’abécédaire, il s’insurgeait contre le triomphe des cacographes, qu’il lapidait sans pitié.

Dans un livre qui date d’une dizaine d’années, Derniers feux. Conseils à un jeune écrivain, qu’il a eu la gentillesse de m’envoyer, il s’adresse à une jeune Noria, apprentie écrivain. Tel est le prétexte à un essai désabusé mais plein de vigueur sur la condition de l’écrivain, d’aujourd’hui et de toujours, sur les devoirs de sa fonction et sur les pièges qui l’attendent sur sa route. Avec des mots très justes, il évoque par exemple la fécondité en art de l’inhibition et même de l’humiliation, qui tannent le cuir de l’impétrant en lui faisant prendre conscience de sa minuscule taille (ô Stendhal, ô Flaubert !) : « n’ayant plus de surmoi, le jeune écrivain moderne ne connaît plus ni honte ni admiration ; le malheureux est déjà libéré, c’est-à-dire relâché ». Il est bon que soit rappelée la fécondité des entraves (syntaxe, vocabulaire, ponctuation) comme du remords, qui forcent à l’effort et rappellent à l’apprenti ses devoirs à l’égard de ses devanciers. Il est salubre de répéter qu’il n’y a pas d’art sans un sentiment tragique d’indignité fondatrice, ou, pour user d’une expression qui fait se cabrer en moi le nietzschéen, sans péché originel. Comme disait Céline, « il faut payer », et comprendre que notre vice ne demeure jamais impuni, que notre folie doit être « cadenassée par les règles et les lois » : « Il n’y a pas de littérature sans filiation, sans goût du passé, sans tombeaux à fleurir ; il n’y a pas d’art sans morts à bercer ». N’est-elle pas splendide, cette humilité d’artisan dont la grammaire serait la règle monastique ? Contre cette manie démoniaque du démembrement et de la déconstruction, contre l’esprit de système des doctrinaires, mon ami Bruno Lafourcade rend leur sens aux mots, revendique sa filiation et met les points sur les i : « Plus l’artiste est grand, plus son style l’isole de la laideur consensuelle ; moins l’artiste est haut, plus son style se mêle à la foule des discours qui n’ont pas la beauté pour fin, - mais l’exercice d’un pouvoir ».

Christopher Gérard

Bruno Lafourcade, Derniers feux. Conseils à un jeune écrivain, 18€ .

A commander à jeandezert.editeur@gmail.com

Voir aussi ma notule du 23 mars 2021:

http://archaion.hautetfort.com/archive/2021/03/23/la-litt...

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, lafourcade, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |