12 octobre 2016

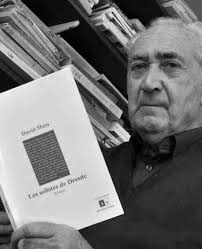

David Mata, coeur rebelle

La parution aux éditions Alexipharmaque du dernier livre de David Mata est l'occasion de relire ce bel entretien avec un écrivain secret (dont je parle dans mon livre Quolibets).

Entretien avec David Mata

Christopher Gérard : Qui êtes-vous ?Quel a été votre itinéraire ?

Je suis né en France, dans une famille espagnole, aragonaise pour être précis. S’arrachant au pays des ancêtres, mes parents avaient franchi les Pyrénées quelques années avant la guerre civile, en quête de meilleures conditions de vie. A ce déracinement un autre, de manière presque inévitable, s’ajoutait bientôt : mes parents rompaient avec le catholicisme. Mon père rompait, plus exactement, à l’insu de ma mère, qui, lorsque j’avais deux ans, me faisait baptiser. Enfant de chœur dans son village haut-aragonais, mon père avait eu affaire à un clergé que l’on n’avait pas tout à fait tort, à l’époque, de qualifier d’obscurantiste, et c’est tout naturellement qu’en homme par ailleurs touché par les idées de progrès et d’égalité il faisait sécession. Une autre église, hélas ! l’attendait au pays des Lumières, l’église communiste alors dans sa phase d’expansion. Qu’on m’entende, je ne lui fais pas le moindre reproche. La dure condition ouvrière qui était la sienne expliquait une adhésion qui n’eût pas été si aisée si l’Eglise, en Espagne, avait su rester à la hauteur des grands siècles de foi, si, soyons juste, l’actuel âge de fer le lui avait permis. Quant à moi, c’est à la poésie, à la littérature que je m’ouvrais, c’est à l’histoire de France, à l’Histoire tout court ! L’école primaire, où ne sévissaient pas encore les Bourdieu et Passeron remplissait convenablement sa mission, comme le souligne Jean-Louis Harouel dans Culture et contre-culture. Elle était l’héritière de l’élitisme républicain et se réclamait à bon droit de la méritocratie. Très tôt je m’éprenais de la langue française, obtenant les meilleures notes de la classe. Vers la dixième année, signe de l’élan précoce qui me portait vers l’Histoire, je composais un récit en images sur le thème de la Guerre des Gaules. Je montrais la même ardeur dans nos jeux où, à l’instar de mes compagnons, je m’imaginais incarner mes héros favoris. Mes lectures, c’étaient des romans douteux, des illustrés. Elles désolaient mon père, qui m’avait mis vainement entre les mains une vie de Cervantès. A quatorze ans, mes études achevées, j’étais chassé du paradis. Commençaient les apprentissages qui me rebutèrent tous sans exception. D’évidence, je n’étais pas fait pour ces métiers. Pourquoi au juste étais-je fait ? Je le sus avec certitude vers l’âge de dix-sept ans, âge auquel je découvris les livres, les vrais, où je me plongeai dans un océan de lectures dont je n’ai plus émergé. À l’écrivain que je voulais être, savoir le latin apparut soudain comme une nécessité, et j’en entrepris l’étude. Je l’entrepris seul, ou plutôt aidé par un remarquable ouvrage d’initiation dû à l’abbé Moreux, qui me donna les clefs de cette langue, ce que n’avaient pas su faire les grammaires scolaires que j’avais auparavant interrogées. Deux ans ne s’étaient pas écoulés que j’abordais Virgile, Ovide, Sénèque (mon cher Sénèque), heureux lorsque je pus les lire dans le texte, non sans me heurter ici et là à des difficultés. A la maison, autour de moi, tandis que je faisais en solitaire mes humanités, traînaient des journaux partisans au langage desquels je n’étais pas insensible. C’est ainsi que dans mon innocence, dont je rougis encore, je pris fait et cause pour Les Lettres françaises contre Kravchenko. Dans ce cas et dans d’autres je fus de ceux qui se laissèrent abuser. Dans le même temps, par une heureuse contradiction, je découvris Nietzsche, Schopenhauer. Vers la vingtième année je publiai à compte d’auteur un recueil intitulé Contes aragonais. J’avais pris conscience de mes origines, mais le recueil contenait aussi des pages qui attestaient la très forte influence d’Hoffmann, d’Edgard Poe. Quelques articles parus dans le journal départemental me valaient bientôt d’entrer dans un quotidien. J’avais la trentaine, et je faisais enfin un métier qui était (relativement) à ma convenance, j’étais journaliste. En moi, néanmoins, les contradictions persistaient. Collaborant à un organe de presse catholique, et même archi-catholique (c’était avant le Concile), je restais dans mon for intérieur imbu de préjugés gauchisants. Mon premier livre, Le Bûcher espagnol, que Julliard publia sur la recommandation de Jean-Louis Curtis (auteur e.a. du Mauvais choix), porte la trace du credo que je m’obstinais à professer. Survenant après Nietzsche et Schopenhauer, d’autres grandes découvertes finiraient par m’en détacher insensiblement, celle notamment d’Eliade, de Guénon. Grâce à eux, grâce à leurs livres que je dévorai, grâce à la revue Eléments (www.labyrinthe.fr), une autre vue du monde m’était révélée, une dimension sacrée du monde dont, enfant, j’avais eu le pressentiment. Survenait vers le même moment Spengler, dont Le Déclin de l’Occident, ce maître livre, était pour moi un événement. Les distinctions lumineuses qu’il établit entre culture et civilisation, entre le monde des réalités et celui des idées, continuent à m’éblouir, à m’apparaître incontournables. Autre philosophe à l’égard de qui ma dette est immense, Ortega y Gasset. La Révolte des masses, Au sujet de Galilée, Les Méditations du Quichotte, comptent parmi les livres qui m’ont changé. Est-il présomptueux de le dire, j’étais prédestiné à les comprendre, à les aimer, et je leur consacrai de nombreux articles, dont l’un représenta la France dans le numéro spécial que le journal madrilène El Pais publiait en 1983 à l’occasion du centenaire du philosophe. Le changement dont je fais état fut lent en réalité, dû non seulement aux livres, cela va de soi, mais aussi à la vie, à l’Histoire contemporaine, et je m’aperçus un jour qu’il ne restait rien du magma progressiste, de ce magma qui ne m’avait que trop longtemps entravé. Rien dès lors ne m’empêchait d’aller vers Julius Evola et autres maudits, dont je fis avec délices ma nourriture. La voie était ouverte, une voix que j’oserais dire royale, sur laquelle j’avançai désormais à grands pas. Un Mirador aragonais (Editions du Labyrinthe, 1987) témoigne, dans sa deuxième partie, de l’évolution qui me délivra tout à fait de l’Utopie. Entamant l’écriture du roman (dont Jean Mabire et Jacques Marlaud rendraient compte dans Eléments), j’adhérais encore inconsciemment aux dogmes de ce que j’ignorais être une religion, une sous-religion, et mon interprétation de la guerre civile espagnole péchait quelque peu par manichéisme. Plus tard, dans La Fugue en Gascogne (Picollec, 1994), puis dans Le Film perdu et surtout dans Tarraco (E-Dite, 2001) s’exprimait une nostalgie que je puis bien dire congénitale. Rome était très tôt l’objet de mon assentiment. La connaissance ne ferait que renforcer cette inclination, puisque prévalait dans l’Urbs une conception holiste aussi étrangère que possible à l’actuelle doxa. L’homme n’y était homme qu’en tant que membre d’une cité : aussi la société n’avait-elle rien de commun avec l’agglomérat informe à quoi elle se réduit aujourd’hui. Qui observe les institutions romaines est tenté de les dire inspirées. Elles ne sont pas le produit d’une raison abstraite, mais émanent de ces croyances qui formaient autrefois l’âme d’un peuple. (…) dois-je préciser que la Grèce antique, ses mythes et ses cultes, exercent sur moi une non moins forte attraction, et que si Rome, Pompéi, Tarragone m’ont comblé, je marque également d’une pierre blanche le jour où les temples de Paestum apparurent devant moi.

Suis-je païen ? Les mythes m’émeuvent, incontestablement, comme seul peut émouvoir ce qui est doté de vie. Et les réflexions de Jünger, d’Alain Daniélou, de Walter F. Otto m’ouvrent à une vision paganisante du monde. Je leur dois d’avoir pris conscience de la sacralité du cosmos, sacralité à quoi se ferme le monde moderne, englué dans un matérialisme répugnant, prisonnier de monothéismes dangereusement aveugles. Longtemps avant les Lumières qui auront pour effet d’enténébrer l’Europe des idéologues et des marchands, il y eut la lumière, cette lumière incréée dont les dieux pourraient être la source. Je me garde ici de rien affirmer. Le peut-on ? Ce qui ne fait pas de doute, c’est le déclin, que d’aucuns, au sortir d’un calamiteux XXème siècle, ont encore le front de nier. D’autant plus admirables sont ces esprits (Spengler, Evola, comptant parmi les plus éminents), capables, sans le recul du temps, de prendre immédiatement du champ alors qu’autour d’eux règne, unanime, l’euphorique religion du Progrès, de déceler les signes qui annoncent les lendemains de terreur. Si clairvoyants, ces esprits encore suspects d’hérésie, que l’avenir, on peut le parier, confirmera la justesse de leurs vues. La modernité, particulièrement dans le domaine des Beaux-Arts, apparaîtra telle qu’ils la décrivaient, à savoir comme un esquif voué dès sa construction à l’ensablement. Aux yeux de tous, ceci dans l’hypothèse d’un âge d’or revenu, s’imposera l’évidence d’un immense fiasco. Comment le XXème siècle put-il s’auto-illusionner au point de se croire le faîte de l’Histoire ? C’est la question que l’on se posera.

Dans plusieurs de vos romans, et notamment Le Film perdu (E-Dite), récit d’une conjuration sacrée ayant pour but de réenchanter le monde, vous êtes plus que sévère face au désastre artistique de la modernité finissante, caractérisée par ce que vous appelez justement « l’universalisme de plastique ».

Les dithyrambes suscités par l’anti-art (promu art officiel) provoqueront une véritable stupeur. Les hiéroglyphes qu’on nous impose ont en effet leurs Champollion habiles à commenter l’inexistant. Le tarissement des eaux, qui, des Doriens aux Baroques - en passant par l’âge gothique - fécondaient une Europe toujours en gésine, Spengler le situe au XIXème siècle commençant. C’est à ce tournant, la bourgeoisie avec son culte de Mammon s’étant substituée aux ordres anciens, l’éthique à la religion, un intellect hypertrophié à la sagesse, que la tradition se rompt, que la civilisation (synonyme dans son optique de fossilisation) succède à la culture. L’organisme vivant qu’était cette dernière (et qui dit vivant dit relié à l’inconscient), le merveilleux organisme qu’elle fut des siècles durant, voit se briser sa profonde et ténébreuse unité. Dans le domaine de l’art, perdue la maîtrise des formes ; le grand style qui s’affirmait magnifiquement dans Bach, dans les toiles de Poussin, commence à dépérir. Quelques artistes tentent désespérément de résister, ultimes refuges du sacré, mais d’un sacré dévitalisé, faute justement de ce terreau communautaire où, aux époques de foi, il s’alimentait. Que ce processus obéisse ou non à une loi d’entropie, l’important est d’admettre la réalité d’un déclin qu’avant même d’avoir lu Spengler ou Evola quiconque est pourvu d’instinct peut percevoir. Que les XIXème et XXème siècles, que les innovations en cascade dont on leur fait gloire aient été les prodromes d’une lente désagrégation, notre temps, s’il est vrai qu’on reconnaît l’arbre à ses fruits, en apporte la preuve difficilement réfutable. Eclipse des dieux, chute des rois, crise de la création artistique, avènement de la démocratie, système dont les tares montrent à suffisance qu’il n’est qu’un leurre monumental, tout me semble lié en profondeur. Loin est le temps (à jamais révolu ?) où le Saint-Empire s’offrait aux regards, fût-ce d’un point de vue esthétique, comme un prodigieux édifice. Celui-ci abritait une vaste communauté, laquelle parlait latin d’une extrémité de l’Europe à l’autre. Voltaire ironisait à propos du qualificatif « Saint », incapable qu’il était de saisir que le Saint-Empire s’efforçait de relayer l’Imperium romanum. Fermé à cette beauté, il était déjà de ces intellectuels atteints d’une alarmante cécité, qui allaient précipiter l’Europe dans le chaos. Deux siècles après le séisme révolutionnaire, société marchande et hédonisme de masse débouchent sur la désagrégation que nous constatons. Des géants que furent les hommes, la civilisation a fait des nabots. « J’ai inventé le bonheur », disent-ils en clignant de l’œil.

L’enfance, présente dans Le Film perdu comme dans Hermann, est un autre leitmotiv de votre œuvre. N’est-elle pas la mine où puise le créateur ?

L’enfance garde heureusement quelques êtres de la dégénérescence dont je viens de parler. L’enfance n’est en réalité qu’un préambule et l’important est de la garder vivante en soi et de la laisser s’épanouir, la maturité venue, même s’il n’est donné qu’à une minorité d’accéder à ce que les mystiques appellent une seconde naissance.

Quels sont les mythes qui vous fascinent le plus ?

Deux figures me fascinent de longue date, comme me fascine leur mystérieuse complémentarité, celle d’Apollon et de Dionysos. Apollon, bâtisseur de cités, génie du principe d’individuation ; Dionysos, dieu du délire et de la folie divine, opposés tous deux à Socrate, père du moralisme et de la raison raisonnante, et à ce titre vilipendé par l’auteur de La Naissance de la Tragédie. J’aurais pu rester prisonnier de cette raison courte, perspective horrible. Les dieux ne l’ont pas voulu, auxquels je rends grâce. (…) Pour conclure, si je dois beaucoup aux philosophes, c’est sans l’être moi-même. Je dois autant à Bach, autant à la peinture et à la poésie. Je ne suis riche que de ma passion, que du vertige où me plonge la contemplation des siècles, et particulièrement ceux où le paganisme était florissant, paganisme, faut-il le rappeler, qui survécut longtemps dans la catholicisme et sa liturgie. (…) Le mal est-il sans remède ? Il le sera jusqu’à ce que la roue tourne. Jusqu’à ce que les hommes, ayant cessé de s’affubler d’une majuscule incongrue, fassent mouvement vers les Immortels. Rien n’interdit, sans attendre cette hypothétique conversion, d’entonner in petto un fervent gloria deis.

Concernant cet écrivain, voir mon Journal de lecture,

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Les commentaires sont fermés.