24 novembre 2025

Ecrivains de Wallonie ?

« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » déclarait à juste titre, en avril 2025, Éric Brogniet, poète, éditeur, fondateur de la Maison de la Poésie à Namur. Ce membre de l’Académie royale introduisait en ces termes le colloque consacré aux écrivains de Wallonie, tenu au Palais des Académies, joyau de l’architecture néo-classique et jadis résidence du Prince d’Orange.

Ce colloque, dont les actes viennent de paraître sous l’élégante casaque de l’Académie royale, est singulier à deux titres. D’une part, il met en valeur quelques écrivains dits « régionalistes » ou « wallons » du XXème siècle belge, et ce dans le temple de la langue et de la littérature dites « françaises » ; de l’autre, y sont évoqués deux authentiques maudits des Lettres belges, occultés depuis des années.

Éric Brogniet commence par retracer les étapes du mouvement wallon, qui apparaît comme inspiré de son homologue flamand, antérieur et d’une autre cohérence (le mouvement wallon oscillant pour sa part entre velléités d’autonomie et rattachement à la grande France). Si le nationalisme flamand, d’esprit néo-romantique (fondé sur l’inepte sophisme « La langue est tout le peuple ») et devant beaucoup à l’aide tout sauf désintéressée du Reich (deuxième et troisième du nom), peut être vu comme un sous-produit de l’état unitaire belge, le nationalisme wallon apparaît lui comme un sous-produit… de ce même nationalisme nordiste°.

Se pose la question de l’identité, belge, wallonne, « française » de notre littérature francophone. Pour ma part, je pense depuis longtemps qu’il conviendrait de parler non de communauté française de Belgique, mais bien de Belgique romande, comme il existe une Belgique flamande et une allemande. Les écrivains de langue française de ce pays sont-ils « wallons » ? « Français » ? Pourquoi pas « romands » ? Vaste problème.

Le colloque évoque des auteurs tels que Thierry Haumont, Hubert Krains ou Jean Tousseul. Particulièrement intéressante est la contribution consacrée à une série d’écrivains ardennais (et non wallons ?) un peu oubliés, qui transmettent une vision panthéiste de l’Ardenne.

Les deux contributions les plus sensibles traitent de deux maudits, Constant Malva et Pierre Hubermont, deux écrivains majeurs du courant prolétarien, salués par A. Barbusse et H. Poulaille, membres un temps du Parti communiste (belge) puis passés, qui au trotskisme, qui au socialisme révolutionnaire. Tous deux provenaient du milieu ouvrier du Borinage ; tous deux connurent le travail dans la mine, dès l’adolescence.

Ces deux autodidactes, relativement peu scolarisés, ignorés par les grandes maisons d’édition, ont livré des témoignages parfois bouleversants sur la vie des mineurs et de leur famille. Ma Nuit au jour le jour (manuscrit refusé quinze ans durant par des éditeurs) ou Histoire de ma mère, de Constant Malva, Treize hommes dans la mine, de Pierre Hubermont sont des livres forts et qui resteront. Leur vision du mineur, et du prolétaire en général, ne donne jamais dans le romantisme niais de la littérature engagée – d’où sa puissance d’évocation.

Constant Malva

Sous l’Occupation, ces deux écrivains de sensibilité antifasciste, et même surréaliste pour Malva, basculent, sans doute en raison de leur pacifisme et d’une ahurissante naïveté. Malva, qui crevait de faim, accepte des causeries à la radio et un poste de concierge au syndicat unique. Hubermont, lui, s’engage davantage dans la presse sous contrôle allemand et même dans la Communauté Culturelle Wallonne – une opération des services du Reich en vue de la fragmentation du royaume. Crime suprême, Hubermont, l’ancien communiste horrifié par ce qu’il avait vu de l’URSS de Staline (il participa à une conférence d’écrivains révolutionnaires à Kharkov en 1930), se rendit à Katyn pour témoigner du massacre d’officiers polonais par les bolcheviques. Sa brochure J'étais à Katyn ne lui fut jamais pardonnée.

Pierre Hubermont

A la lecture des pages pondérées et bien informées sur ces deux destins brisés, je me suis souvenu des conversations que j’eus naguère avec le regretté Jean-Pierre Canon, anarchiste et pacifiste pur sucre (un pacifiste dénommé Canon !) qui, dans sa merveilleuse librairie La Borgne Agasse, proposait un rayon très complet sur la littérature prolétarienne, grande oubliée de notre histoire littéraire, que l’Académie sort aujourd’hui d’un injuste oubli.

Christopher Gérard

Éric Brogniet dir., Écrivains de Wallonie, Académie royale, 202 pages, 19€

° Une bourde de taille dans la présentation d’E. Brogniet, qui confond, page 39, deux mouvements flamands, le VNV et le Verdinaso et fait de Joris Van Severen, un « indépendantiste et membre de la SS flamande ». Van Severen, qui était plus grand-néerlandais que flamingant, s’était converti en 1938 à la défense du royaume. Il fut exécuté de façon sommaire avec vingt autres prisonniers, dont des communistes belges et des antifascistes italiens, par des soldats français à Abbeville en mai 1940, bien avant les débuts de la collaboration flamande en Belgique occupée.

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17 novembre 2025

In memoriam Claude Lecouteux

Comment ne pas déplorer la mort de Claude Lecouteux (1943-2025), ancien professeur de littérature et civilisation germaniques du Moyen Age à l’Université de Paris IV-Sorbonne, auteur de nombreux essais ?

Claude Lecouteux a consacré sa thèse aux monstres dans la littérature allemande du Moyen Age. Il a publié une quinzaine d’ouvrages et une centaine d’articles, généralement sur le merveilleux pagano-chrétien.

Avec Philippe Walter, auteur d’une indispensable Mythologie chrétienne. Rites et mythes du Moyen Age (Imago), il a accompli un travail fondamental pour une meilleure connaissance du fonds païen de notre civilisation, tel qu’il se révèle dans les textes médiévaux. A la suite de Dumézil, de Duby et de Le Goff, Cl. Lecouteux a entrepris une authentique archéologie de l’imaginaire européen. L’une de ses intuitions, qu’il a corroborée au fil de ses livres, est que, pour nos régions, le Moyen Age germanique est tout aussi important que le celtique ou le roman. Par ses travaux rigoureux, il nous invite à redécouvrir le légendaire germano-scandinave, qui a profondément marqué notre culture.

Parmi ses livres, conseillons son Petit Dictionnaire de mythologie allemande (Ed. Entente, Paris 1992), et sa série sur les êtres mystérieux qui peuplent nos légendes: Les Nains et les Elfes au Moyen Age (1988), Fées, Sorcières et Loups-Garous au Moyen Age (1992), Mélusine et le Chevalier au cygne (1997). Voir aussi Chasses fantastiques et Cohortes de la nuit au Moyen Age (1999). Tous ces livres sont publiés par les éditions Imago, qui avaient déjà édité in illo tempore le stimulant essai de David Miller, Le Nouveau Polythéisme (1979).

Un entretien pour la revue Antaios, datant de 1998.

Christopher Gérard : Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ?

Je suis professeur à la Sorbonne (Paris IV), titulaire de la chaire de littérature et civilisation allemandes du Moyen Age. Bien que cette matière ne soit qu'une option au sein du cursus, elle attire suffisamment d'étudiants pour former ensuite de futurs chercheurs. Mon enseignement porte essentiellement sur les textes littéraires et riches en croyances de toutes sortes, puis, au niveau du Diplôme d'Etudes approfondies, mon séminaire aborde des thèmes plus spécialisés. Ces dernières années, j'ai traité des listes de superstition au bas Moyen Age, de la Chasse infernale, des Charmes et conjurations ; en 1998-99, je parlerai des morts malfaisants et de la préhistoire du vampire. Pour me définir, je dirai que je suis médiéviste avant d'être germaniste, ce qu'on me reproche parfois, m'intéresse essentiellement à l'univers des mentalités dont je tente de retrouver la cohérence par-delà toutes les dénaturations, soient-elles dues à l'influence de l’Eglise ou à l'évolution historique. C'est ainsi que je peux suivre la dégradation d'anciens mythes au rang de légendes et la survivance des grands archétypes. Bref, mes collègues m'appellent le chasseur de curiosités. Mais grâce à ce domaine de recherches, j'ai pu constater que ce que je mettais au jour n'intéressait pas que les médiévistes, et j'ai donc des contacts très intéressants, par exemple avec Philippe Wallon, médecin psychiatre chercheur à l'INSERM, qui travaille sur le paranormal, avec l’équipe que le professeur Yoko Yamada anime à Nagoya et qui étudie les conceptions de l'au-delà.

Quels furent vos maîtres, vos éveilleurs et d'où vous est venue cette passion pour notre héritage païen que, de livre en livre, vous mettez au jour?

C'est la lecture des contes et légendes qui m'a peu à peu mené au domaine de recherches que je défriche depuis un quart de siècle. Puis j'ai découvert Mircea Eliade, Gaston Bachelard, Gilbert Durand, A.H. Krappe, Th. Gaster, qui m'ont ouvert les yeux vers des domaines fascinants. Ensuite, tourné vers les anciens textes depuis mon adolescence, je me suis consacré au Moyen Age, croyant naïvement que je pourrais un jour en faire le tour et, dès la Maîtrise, j'abordai le merveilleux dont je ne tardai pas à discerner la complexité. Grâce à Jacques Le Goff, je commençais bientôt à tenter de voir au-delà des apparences, puis I'aide de Régis Boyer m'orienta vers mes recherches actuelles. La rencontre de représentants de diverses disciplines - anthropologie, ethnologie, histoire, romanistique, slavistique, folklore - m'apprit que dans le domaine que j'avais choisi rien ne pouvait déboucher sur des conclusions pertinentes si l'on ne prenait pas un cap pluridisciplinaire. Les travaux des chercheurs d'outre-Rhin, Felix Karlinger, Lutz Röhrich, Will-Erich Peuckert, Leander Petzold, Dieter Harmening, Rudolf Schenda m'ont beaucoup apporté au départ, puis ce furent ceux des chercheurs scandinaves - C. von Sydow, D. Strombiik, R. Grambo par exemple - et belges , ici je citerai les noms de Samuel Glotz (Binche), Roger Pinon et André Marquet. En France, les travaux de Jacques Berlioz, Nicole Belmont, Marie-Louise Ténèze et ceux du Centre Alpin et Rhodanien d'Ethnologie (Grenoble), avec Christian Abry et Alice Joisten, Robert Chanaud et Donatien Laurent, m'ont révélé que dans le domaine étudié nous étions confrontés à des croyances et des traditions qui se rient des frontières et qui relèvent des structures anthropologiques. J'ai enfin une grande dette de reconnaissance envers Georges Zink (Paris IV) qui m'a initié aux arcanes de I'analyse des textes, et envers Jean Carles (Clermont II) qui m'a appris à écrire pour un lectorat qui ne se compose pas uniquement de spécialistes. II ne faut pas que j'oublie Jacob Grimm, génial précurseur, dont j'ai eu plus d'une fois l'occasion de vérifier la justesse de ses intuitions. C'est un modèle de pluridisciplinarité, de curiosité intellectuelle, qui a su mettre la philologie au service de la mythologie. Si je me consacre à l'étude de ce que vous appelez notre héritage païen, c'est parce qu'il structure notre pensée jusqu'aux premières décennies du XXe siècle. Donc, connaître le passé permet de mieux comprendre le présent. Cet héritage est richissime et se cache derrière ce que l'on a appelé “ superstitions ”, mais dès que l'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il s'agit de croyances reposant sur une longue tradition que I'Eglise n'a jamais pu éradiquer. Et aussitôt qu'on jette un regard sur les témoignages d'Europe centrale et septentrionale, on prend conscience des ravages de l'évolution historique. La confrontation des croyances de pays ayant évolué moins rapidement avec ceux d'Europe occidentale révèle le fonds païen ou, si l'on veut, peu ou pas christianisé, son unité extraordinaire puisqu'on relève des parentés étonnantes entre des pays aussi éloignés les uns des autres que la Bretagne et la Roumanie, la Scandinavie et l'Espagne, sans que l'on puisse discerner de liens génétiques. On débouche sur un mode d'appréhension du monde très archaïque et sur ce que Gilbert Durand a appelé les structures anthropologiques de l'imaginaire, ou encore la psychic unity de M. Wundt.

Que devez-vous à G. Dumézil, à H. Dontenville?

Je dois à Dumézil la méthode alliant philologie et structure, la notion de fonctions autour desquelles s’organisent les mentalités. Sa lecture des anciens mythes sous leur déguisement en romans m’a beaucoup apporté, m’a en quelque sorte appris à lire, à repérer les indices, les failles, les incohérences, les motifs sans suite, les dédoublements de personnages, bref tout ce qui indique que le texte que l’on a sous les yeux repose sur autre chose, sur des données plus anciennes qui possèdent un autre sens même si elles véhiculent un message semblable. Mes livres de chevet sont ses ouvrages Mythe et épopée, Du Mythe au roman.

Dontenville m’a montré qu’il fallait prendre en compte les traditions populaires et ne pas les considérer comme un simple folklore. Du reste, la Société de Mythologie française qu’il a fondée, produit régulièrement des travaux remarquables, très utiles, dans le cadre de l’Atlas mythologique de la France, - qui sont publiés dans le Bulletin de la Société. Dontenville fut un initiateur, au sens le plus noble du terme. Ses travaux m’ont permis de prendre conscience de l’extraordinaire parenté des croyances européennes entre elles et m’ont conforté sur la voie comparatiste choisie.

Pouvez-vous dire un mot de votre méthode de travail ? Peut-on parler dans votre cas, et dans celui de Philippe Walter, par exemple, d'archéologie de l'imaginaire, d'une sorte de comparatisme continental ?

La méthode que j'utilise est simple et marie aussi bien Descartes, que Claude Bernard, V. Propp, A.J. Greimas et Georges Dumézil. Je commence d'abord à définir le champ sémantique des concepts clés des croyances que je rencontre. Philologue de formation - j'ai enseigné la philologie germanique pendant dix ans à l'Université de Caen -, j’ai toujours été choqué de voir que l'on utilisait pêle-mêle des dénominations touchant aux créatures de la petite mythologie. Kobold, Schrat, Mahr, Bilwiz, Zwerg, Elbe, etc., apparaissaient comme interchangeables dans les études que je lisais. Vérification faite à l'aide des gloses latines du haut Moyen Age, puis des lexiques et vocabulaires, je vis que chaque être possédait une spécificité à l'origine et que c'est au fil des siècles que des amalgames s'étaient produits, que les vocables étaient devenus des mots-valises, d'où la difficulté d'en retrouver le sens premier. Une fois établi le ou les sens, je rassemble le plus large corpus possible, dans toutes les langues que je connais, sans exclure aucune forme d'écrit. Pour moi, le texte prime tout. Ensuite, je classe, confronte, dégage points communs et divergences, établis des critères de pertinence, une grille de déchiffrement -, sépare le fonds païen de sa gangue cléricale, sort du Moyen Age pour voir ce qui a survécu dans les traditions post-médiévales. Je dois reconnaître que la moisson est très riche et souvent étonnante. Je constate non seulement des correspondances extraordinaires entre les différents pays d'Europe, mais aussi la survivance - on pourrait même parler de pérennité des antiques croyances jusqu'aux temps modernes, surtout dans les régions écartées qui sont de véritables conservatoires. En même temps, la cohérence de l'ensemble qui, au Moyen Age, apparaît sous la forme de membra disjecta, prend forme, les grands axes se dégagent: la vie, la maladie, la mort, la prospérité, le malheur.

Pour la mort, j'ai commencé par étudier les fantômes et les revenants non christianisés, bien plus riches que ceux des exempla, ce qui m'a permis de déboucher sur la notion de double (alter ego) et d’âme plurielle, que j'ai complété en me penchant sur les fées, les sorcières et les loups-garous. I1 me restait un gros morceau à défricher, la Chasse infernale, troupe de revenants particuliers. C'est chose faite. En marge des enquêtes, je traduis les textes qui servent de support à mes conclusions et les publie, entre autre chose pour contrer la critique pas toujours bien intentionnée et souvent ignorante des témoignages scripturaires : les critiques sont souvent des théoriciens glosant sur des études et non sur des faits, maniant des concepts mal définis et possédant une vision monodisciplinaire.

Avec Philippe Walter, nous faisons de l'archéologie mentale et collaborons depuis de nombreuses années, lui dans le domaine celto-roman, moi dans le domaine germanique, ce qui n'exclut pas, bien sûr, des incursions dans nos champs respectifs. En utilisant un comparatisme bien pensé, nous découvrons les mêmes choses, et la force de Philippe Walter est son incomparable connaissance des textes, notamment des vitae qui, il I'a prouvé, nous ont transmis l'essentiel de la mythologie de nos ancêtres.

Depuis des années vous dépouillez inlassablement les textes médiévaux, notamment ceux de l'aire germanique. A quelle conception du temps êtes-vous sans cesse confronté ?

Le temps que je rencontre est cyclique, c'est le grand temps de Mircea Eliade, 1'éternel retour, avec des points forts comme les Douze jours, Pâques, la Pentecôte, les Quatre Temps, etc. Les croyances dessinent un véritable calendrier païen. Philippe Walter en a déjà déchiffré une bonne partie et les travaux de Claude Gaignebet ont apporté beaucoup de lumière. Un desiderata des recherches serait de faire des monographies sur chacune des dates clés dudit calendrier. Nous en avons pour le Carnaval, les Douze jours, mais beaucoup reste à faire. Je rencontre aussi un non temps, un temps aboli, celui de I'au-delà, qui parfois est simplement ralenti. Là encore, diverses notions se télescopent et il faudrait préciser bien des choses car même les dieux sont susceptibles de vieillir, ce qui prouve qu'ils n'échappent pas au temps, et s'ils ne possédaient les pommes de jouvence d'Idunn, que deviendraient-ils ?

Comme le professeur Régis Boyer, vous avez étudié la figure complexe du double, qui semble bien fondamentale dans cette vision du monde...

Avec Régis Boyer, nous avons l'avantage d'avoir accès aux travaux des chercheurs scandinaves, travaux méconnus ici pour de simples raisons linguistiques. Or, se penchant sur les traditions scandinaves, finnoises et altaïques, des chercheurs comme Ivar Paulson ont mis en évidence l'existence de l'âme plurielle, dont le double relève. R. Boyer présenta les concepts de hamr, hugr et de fylgia et, sur la base de ses travaux et en utilisant les ressources de la philologie, je découvris que les Germains continentaux avaient eu, eux aussi, de semblables conceptions. Elargissant le champ d'investigation à l'ensemble de l'Europe et en tenant compte de ce que l'on appelle à tort le folklore, j'arrivai à la conclusion que ce que Régis Boyer appelait “ la forme interne ” n'était autre que le double. La lecture des études de 0. Rank et, surtout, de H. Lixfeld sur la légende du roi Guntram, m'apportèrent les dernières preuves que le double relevait bien de l'univers mental de nos ancêtres et que la christianisation ne I'avait pas fait disparaître. Le concept de double est fondamental puisqu'il explique les formes non humaines de l'homme - le loup-garou par exemple, les transports au loin alors que le corps est en léthargie, certains rêves enfin.

Peut-on à votre avis encore parler d'Occident chrétien ? Le concept de pagano-christianisme ne correspondrait-il pas mieux à l'Europe médiévale ?

Je crois qu'il est plus simple de parler de foi mêlée, concept utilisé par les clercs islandais du Moyen Age, car nous sommes sans cesse confrontés à des phénomènes de syncrétisme. Le christianisme est la religion dominante, mais il n'empêche pas les hommes de continuer à agir et penser comme leurs ancêtres. En fait, deux surnaturels vivent parallèlement et s'interpénètrent ponctuellement. On a recours aux anciens dieux païens quand Dieu ou ses saints ne répondent pas à ce qu'on attend d'eux. La Saga du christianisme est un bon exemple de cette forme de pensée : le père de Kodran accepte de se convertir si l'évêque lui prouve que Dieu est plus puissant que le génie qu'il vénère ! Si dans l'univers païen le genius catabulli s'occupe du bétail et le protège, il est peu à peu suplanté par des saints spécialisés. Le mixte pagano-chrétien ressort admirablement des charmes et conjurations qui nous sont parvenus : là, les éléments chrétiens sont coulés dans un moule païen et compris comme une forme de magie. Nous avons affaire à des gens pragmatiques : deux surnaturels valent mieux qu'un, alors autant mettre toutes les chances de son côté en invoquant simultanément tous les dieux connus ou leurs parèdres et hypostases.

Quelle est la place du fond chamanique dans cette religiosité continentale ? Le thème de la Chasse sauvage, que vous étudiez dans votre dernier livre, vous semble-t-il central ?

Le fond chamanique est important, plus qu'on ne le croyait il y a encore une décennie. Il est sous-jacent, souvent bien dissimulé et dénaturé, transposé dans la sphère des miracles par I'hagiographie, mais il transparaît dans la mythologie - les boucs de Thor - et dans la littérature des révélations. Je pense ici plus particulièrement aux voyages dans I'au-delà qui rappellent étrangement ceux du chamane parti à la recherche de l'esprit du malade que des démons ont emporté. Toutes les littératures médiévales ne sont pas aussi riches. Peter Buchholz a fait la synthèse éclairante des traces de chamanisme dans les textes norrois. Carlo Ginzburg a montré que les Benandanti relevaient d'antiques conceptions chamaniques. Les autres traces ont été mises au jour par les ethnologues et les folkloristes. Des thèmes comme la compréhension du langage des oiseaux ou des animaux, la disposition des os de I'animal sur sa peau afin qu'il revive, la valeur symbolique et religieuse de chiffres (le 9 par exemple), la conception de I'arbre du monde, tous ces thèmes et motifs nous viennent du chamanisme. Il faudrait aussi parler des combats rituels à des dates précises, de la conception de I'au-delà, de la vie et de la mort. Le terrain de recherche est immense mais nous disposons maintenant des outils qui permettent d'avancer. Le plus difficile était de découvrir les premières traces, ensuite les morceaux du puzzle s'ajustèrent peu à peu et la cohérence de cet univers mental sortit de l'ombre. J'attends avec impatience la grande synthèse à laquelle travaille mon ami Ronald Grambo (Kongsvinger, Norvège).

Quant à la Chasse sauvage, c'est l'une des questions les plus ardues qui soit. D'abord le terme est impropre puisqu'il recouvre Chasse sauvage proprement dite, Chasseur diabolique, personnage surnaturel lancé à la poursuite d'une proie - Philippe Walter a réussi à montrer qu'il s'agissait d'un vestige de hiérogamie, de la traque de la vierge mère afin d'assurer une fécondation, une fertilisation, - et enfin Chasse infernale, cohorte de morts qui passe sur terre à dates fixes. Je me suis essentiellement consacré à cette dernière forme, montrant qu'il fallait impérativement distinguer ce que Chasse sauvage désignait sous peine de retomber dans les erreurs anciennes, qui ont la vie dure! Il y a peu, Jean-Claude Schmitt affirmait encore que Hellekin est le “ roi des morts ”, interprétation reposant sur une étymologie aberrante. Toutes les cohortes de la nuit ne sont pas des chasses, j'ai exposé il y a peu les critères de différenciation qui permettent d'y voir un peu plus clair. Pour compliquer les choses, il y a les travaux de 0. Höfler sur les confréries d'hommes masqués. Höfler est parti d'une idée préconçue qu'il a tenté de prouver, éliminant ce qui ne cadrait pas avec ses vues, aussi fut-il facile à Friedrich Ranke d'énumérer les failles de son raisonnement. Pourtant, lorsqu'on reprend les textes eux-mêmes dans une perspective européenne - mon corpus comprend plus de 150 textes ! - force est de constater qu'il y a du vrai dans ce qu'affirme Höfler : il existe un lien entre ces confréries et la Chasse infernale. Il est difficile à préciser car le temps a fait son œuvre, et la question à laquelle il faudra répondre un jour ou I'autre est celle du primat: les confréries sont-elles issues de la Chasse infernale, en sont-elles une imitation, ou bien est-ce l'inverse et aurions-nous affaire à une réinterprétation ? Je peux répondre dans l'état actuel de mes travaux, crois même que seul un groupe de chercheurs de disciplines différentes le pourrait. Le thème est important non seulement au Moyen Age mais après, voyez les traditions scandinaves sur Oskoreia, Asgerdreia et Guro Rysserowa. Nous sommes face à un amalgame, à un écheveau quasiment inextricable où se mêlent l'idée que la mort n'est pas une fin, que les morts règnent sur la fertilité et la fécondité, etc. Le culte des ancêtres est omniprésent, la transformation desdits ancêtres en génies et en démons (au sens grec !) partout visible. En ce sens la Chasse infernale est l'un des foyers des représentations qui relèvent du paganisme.

Quel mythe vous paraît le mieux illustrer l'esprit du paganisme européen ?

Je ne me suis jamais posé la question car elle suppose faire un choix et proposer une définition du vocable “ mythe ” - pour moi, c'est avant tout un double langage, un muthos et un logos, qui reflète une vision du monde (Weltanschauung), et c'est celle-ci que je cherche à découvrir derrière le mythe à proprement parler. Centrale est à mon avis la conception que la mort n'est qu'un état temporaire, une retraite provisoire - on peut revivre, se réincarner -, que la famille comprend les aïeux et les vivants, que l'homme n'est jamais seul mais peut compter sur les habitants de I'autre monde. Parlerai-je de mythe ? Je ne sais pas, mais s'il en est un qui exprime bien cette idée, c'est je crois celui d'Orphée, qui, justement, concentre en lui de clairs vestiges de chamanisme. Mé1usine en représente un autre aspect, celui des rapports de I'homme à la transcendance ; il faut y rattacher le mythe des femmes cygnes et des épouses surnaturelles ; la fontaine de jouvence, qui se retrouve dans Wolfdietrich (Xllle siècle), atteste la victoire de l'homme sur le vieillissement qui conduit à la mort. On peut tracer le stemma des principaux mythes à partir de l'archétype “ trépas ”.

Quelle est la figure du panthéon vieil-européen qui rencontre votre préférence ? Serait-ce Mélusine ?

Oui, vous avez raison ! Mélusine, mythe éternel capable de s'adapter au fil des temps, est un magnifique territoire de recherche, mais si je me suis penché autrefois sur ce qu'il y avait avant elle, sur son origine, je regarde maintenant ce qu'elle est devenue après le Moyen Age, et c'est tout aussi intéressant. D'anciens archétypes sont réactualisés, de nouveaux sens produits, le mythe sans cesse réé1aboré. Comme nous savons que des manuscrits se sont perdus, il faut compter sur la transmission orale, ou plutôt, sur la réoralisation. J'ai eu la chance de découvrir récemment une version inconnue de la légende qui va dans ce sens ; je I'ai traduite et elle paraîtra prochainement. J'ai même un texte qui narre les retrouvailles de Raymond de Poitiers et de Mé1usine, mais point de happy end: la fée embrasse son époux et le tue ! Ce qui fascine dans ce personnage, c'est la multiplicité des facettes : génie tutélaire, genius loci, banshee, mère, bâtisseuse, par exemple. Elle possède bien des traits de la fylgia norroise et de l'ayami altaïque, est proche de la nymphe Urvaçi, d'Echidna, mais elle est aussi apparentée à la Mahr germanique qui entre chez vous par le trou de la serrure, reste auprès de vous tant que celui-ci est bouché et disparaît le jour où quelqu'un libère le passage. C'est un personnage hautement syncrétique et, tout à l'heure, vous me demandiez quel mythe pourrait illustrer au mieux l'esprit du Paganisme européen : Mélusine sans doute, tout en sachant bien qu'elle dépasse cette aire géographique.

Paris, septembre 1998.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : mythologie, paganisme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10 juillet 2025

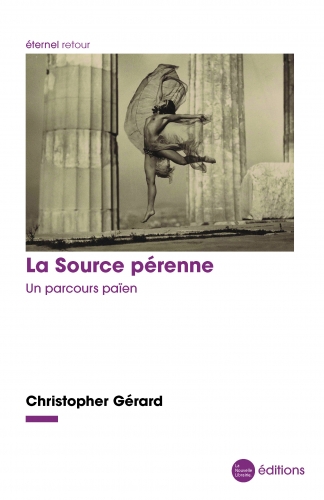

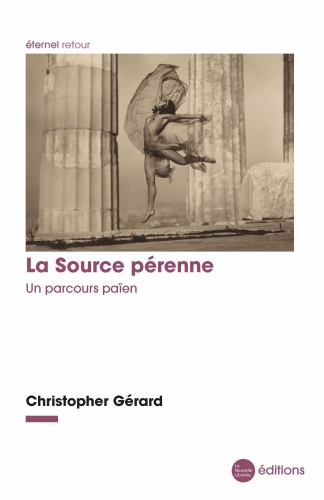

Sur La Source pérenne

À l’origine du titre, une expérience, une image aussi – la source vive qui coule, en plein cœur de Rome, sous la basilique San Clemente al Laterano, à côté du mithræum souterrain. Tout un symbole : une basilique paléo-chrétienne appartenant à des Dominicains irlandais, où subsiste, enfoui, le temple païen.

*

Pour faire bref, le païen est l’héritier conscient d’une culture plurimillénaire, celle de l’Europe en ce qui nous concerne, qu’il entend maintenir, enrichir et transmettre. Sa quête d’harmonie et de sagesse le pousse à redécouvrir les mythes qui irriguent notre imaginaire et qui, par la voie de l’allégorie et du symbole, permettent une connaissance réelle qui libère celui qui l’acquiert et, surtout, le rend heureux.

Cette posture requiert d’entendre « l’appel du réel » (Marcel Conche) sans jamais faire dépendre sa sagesse d’une foi ou d’un dogme figé. Il s’agit bien de rechercher la vérité (et non la fausse consolation que propose l’espérance) et de penser (et non de croire).

Acceptant les dieux d’autrui sans jamais les nier, le païen reste conscient que l’univers est une multitude de jardins peuplés de dieux éternels, omniprésents et indifférents à notre sort.

Le païen reconnaît le divin à travers sa manifestation dans le monde visible ; il voit l'univers comme multiple, éternel, soumis à des cycles, ainsi que l’exprime de façon lumineuse Héraclite d’Éphèse dans le fragment 30 : « Ce monde-ci, le même pour tous, nul des Dieux ni des hommes ne l’a fait. Mais il est toujours là, est et sera. Feu éternel s’allumant en mesure et s’éteignant en mesure. »

Platon, dans le Gorgias, précise : « Les doctes affirment que le ciel et la terre, les Dieux et les hommes sont liés ensemble par l’amitié, le respect de l’ordre, la modération, la justice, et pour cette raison ils appellent le monde le tout des choses, et non désordre et dérèglement ». Vingt-cinq siècle plus tard, l’un de ses successeurs, Heidegger dira : « La terre et le ciel, les divins et les mortels forment un tout ».

Dans cet univers, qui n'est jamais regardé comme vide de forces (encore moins comme absurde), où tout est forces et puissances régies par un ordre inviolable, le païen cherche à s'insérer ; il essaie de comprendre ce monde dans sa double dimension visible et invisible. Comme le dit Cicéron dans le De Divinatione : « Tout est plein de l’esprit divin et de sens éternel, en conséquence les âmes des hommes sont mues par leur communauté d’essence avec les âmes des Dieux ».

Vivant dans un rapport de coappartenance avec le cosmos, terme grec qui signifie à l’origine ordre, dont il n'est jamais le centre, le païen a pour seul livre la nature, puisque sa religion est celle de la vérité. Son livre est la nature. Son éthique est par définition tragique, faite d'acceptation du destin. Cette dimension tragique est centrale dans la vision païenne, libérée de tout moralisme aliénant, source de malaise et de conflits sans fin.

S'il a la tête dans les étoiles, il garde les pieds enfoncés dans la terre qui est la sienne, sans jamais perdre le contact avec ces deux dimensions. Il est fils de la terre noire et du ciel étoilé.

*

Se réapproprier cette source pérenne de l’esprit européen, permet de redéfinir notre identité en la fondant sur son socle le plus archaïque, sans pour autant sombrer dans une régression de type tribal. Se libérer des dogmes dualistes, qu’ils soient ceux des monothéistes avec leurs réponses toutes faites, ou, surpuissants aujourd’hui et déclinés sur tous les tons, ceux des titans de la technostructure, permet d’échapper à l’étouffoir spirituel qui nous est imposé, tel un gigantesque tour d’écrou.

Il s’agit bien, et c’est en cela que réside la libération païenne, de redonner à nos existences atrophiée une dimension symbolique, de revivifier des valeurs aristocratiques, de dépasser les conflits sordides – bref, de transcender une bassesse érigée en modèle par le système techno-marchand. En ce sens, le païen cohérent est tout le contraire d’un idolâtre : le Veau d’Or ne lui inspire que mépris.

Etre païen consiste aussi à reconnaître l’inanité des modes de pensée linéaires pour leur préférer les mythes et les cycles, dont la jeunesse est éternelle.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux, Opera omnia | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

09 juillet 2025

La Source pérenne

La Source pérenne (troisième édition revue et augmentée) atteste du réveil des Dieux dans la conscience d’un Européen d’aujourd’hui et retrace le paysage mental d’un païen contemporain.

L’objectif ? Revivifier la première fonction, spirituelle ; ranimer des valeurs aristocratiques. Rendre la parole à des auteurs oubliés ou niés et aider à la redécouverte des sources qui, depuis les origines, alimentent l’esprit européen. Nourrir des esprits stérilisés par les dogmes. Se libérer du carcan de la pensée linéaire, dualiste par essence et ennemie des libertés concrètes. Repenser des archétypes puissants, fondateurs de notre civilisation ; réenchanter notre monde défiguré par les titans du système techno-marchand. Redonner une dimension symbolique à notre vie quotidienne en l’ancrant dans les rythmes cosmiques.

Le fil conducteur ? Un parcours païen poursuivi depuis quarante ans, ou comment « suivre la divinité », formule qui résume le paganisme en tant que philosophie au sens strict d’amour de la sagesse, dans son double sens de contemplation par la pensée et d’imitation par l’action.

Prière de commander l'ouvrage directement à l'éditeur,

maison artisanale qui prend un vrai risque

à publier ce genre d'essai intempestif :

https://nouvelle-librairie.com/boutique/editions-la-nouvelle-librairie/la-source-perenne-un-parcours-paien/

*

**

Par un appel à la plus ancienne mémoire de l’Europe, Christopher Gérard fait sienne cette phrase de Martin Heidegger : « il faut une méditation à contre-courant pour regagner ce qu’une mémoire tient pour nous, de toute antiquité, en réserve ». Parti à la recherche des divinités enfuies, l’auteur nous convie à une conversion du regard, à la redécouverte d’une source trop longtemps murée, mais jamais tarie. La postérité littéraire de l’empereur Julien, d’Anatole France à Régis Debray, est étudiée dans un chapitre, ainsi que l’importance d’Alain Daniélou dans le parcours païen de l’auteur. Intelligence et sensibilité se conjuguent dans ce livre d’une grande originalité, qui est aussi celui d’un franc-tireur.

*

**

"Tout procède ici d'une quête de sens, d'une forme de résistance intérieure à l'effondrement de notre civilisation"

François Bousquet, Causeur

"Une course rigoureuse"

Richard de Sèze, Politique Magazine

"Christopher Gérard est un drôle de pistolet. (...) On donne à ce païen le bon Dieu sans confession."

Olivier Maulin, Valeurs actuelles

"Une vision holiste et hiérarchisée du monde contre le nihilisme moderne"

Eléments

"Pourquoi recommander Parcours païen de Christopher Gérard? Parce que la pensée païenne abomine la bassesse mercantile. Parce que le païen Christopher Gérard a du talent. C'est un chrétien qui vous le dit." Pol Vandromme, Pan

"Quiconque s'interroge sur l'identité spirituelle de l'Europe ne saurait ignorer cette composante et négliger le livre si pétulant de Christopher Gérard."

Bruno de Cessole, Valeurs actuelles

"Un parcours dont l'honnêteté et comme une fraîcheur lustrale me touchent".

Jacques Franck, La Libre Belgique

"Son parcours, atypique, voire provocateur, n'est pas celui d'un passéiste nostalgique, mais celui d'un homme de conviction entré en résistance".

P.-L. Moudenc, Rivarol

"Il fait sienne la parole du Bouddha: "j'ai vu l'Ancienne Voie, le sentier aryen, la Vieille Route prise par les Tout-Eveillés d'autrefois et c'est le sentier que je suis"."

Jean Parvulesco, Contrelittérature

"Ce parcours païen est un véritable journal spirituel. (…) De Zeus à Mithra, de Cernunnos à Varuna, c'est à une majestueuse mise en ordre de l'univers et de son destin personnel à laquelle C. Gérard se livre. Hiératique et surtout pas erratique le parcours gérardien!" André Murcie, Alexandre

"Votre défense et illustration du polythéisme signifie, pour moi, un effort pour faire vivre l'esprit de tolérance en vue d'une humanité de paix où régneraient des dieux multiples."

Lettre de Marcel Conche

"J'ai aussi pleuré sur la mort de Pan."

Lettre de Vladimir Volkoff

*

**

« L’on ne présente plus Christopher Gérard. Dans cette portion d’orbe européenne qui se décline en ce vieil idiome français de racine latine, il est le plus illustre représentant de ce mouvement informel, protéiforme, chaotique et irrépressible que nous nommerons, faute d’un terme revendiqué par ses adeptes mêmes, la Nouvelle Renaissance Païenne. Nous ne rappellerons pas ici son long combat mené autour de la revue Antaïos, et ses deux premiers romans Le Songe d’Empédocle et Maugis (L’Age d’Homme) qui l’ont classé d’emblée comme l’un des maîtres du renouveau du genre. Nous nous contenterons de renvoyer le lecteur curieux, sur ce même site, à notre troisième livraison du dix-huit janvier 2006, intitulée Un Roman Contemporain.

La Source Pérenne n’est pas à proprement parler un nouveau livre mais la réédition – ce qui est un très bon signe – du premier ouvrage de Christopher Gérard, paru en 2000, sous le titre de Parcours Païen. Pour parler romain, l’opportunité de ce changement ne nous était guère apparue comme relevant d’une priorité absolue. Nous avions peur d’y deviner une peu convaincante manœuvre de communication éditoriale. Reconnaissons que nos frayeurs anticipatives n’étaient guère fondées. Dans sa première mouture Parcours Païen se donnait à lire comme l’itinéraire spirituel d’un jeune européen à la découverte de son originelle identité. Des bois de la Belgique profonde aux rivages de l’Hellade éternelle, de la haute figure de l’Empereur Julien à la rencontre de l’Inde vénérable, du Nord mythique au Sud vivant, nous empruntions des routes qui nous ramenaient aux sources castaliques d’un ancien savoir civilisationnel et rituellique préservé comme par miracle des incessantes attaques menées depuis des siècles par des monothéismes totalitaires, aujourd’hui relayés par des modernités frelatées…

Sept années ont passé. Ce qui fut donné comme un combat, est désormais vécu comme une victoire. Le regard de Christopher Gérard sur son propre parcours est empli d’assurance. A l’angoissante incertitude des débuts a succédé la sérénité des accomplissements. Le foisonnement antésocratique de l’antique physis heideggerienne est toujours-là. Même si la végétation a obscurci la présence de la margelle sacrée, il suffit de suivre le sillage des couleuvres ouroboriques pour tremper son visage dans les limpidités de l’eau lustrale.

Malgré de nombreux textes que le lecteur retrouvera pratiquement à l’identique dans les deux volumes, La Source Pérenne est un livre beaucoup plus important que Parcours Païen. Ce n’est pas que Christopher Gérard aurait trouvé quelques formules plus heureuses ou quelques formulations plus percutantes. Tout est question de perspectives. Dans Parcours Païen Christopher Gérard pare au plus pressé. Il s’attaque à la racine du mal. Paganisme contre christianisme, polythéisme contre monothéisme. Tel l’Héraklès sur les bords fangeux de l’Herne il coupe les têtes sans cesse renaissantes de l’Hydre monstrueuse. Mais il ne suffit pas de lutter contre les rejetons visqueux de la pieuvre lernique. Il faut trancher ras le principe génératif de cette cancéreuse prolifération carnivore.

Le païen qui tente de résister à l’assaut du chrétien est un accident circonstanciel de l’Histoire. Il y a longtemps que les chrétiens se sont aperçus de l’étroitesse de leur point de vue. L’on pourrait décrire l’édification de la théologie chrétienne comme la digestion successive de multiples strates païennes. Le rabbinisme christique des premiers temps a avalé au cours des siècles maints éléments des doctrines stoïciennes, du platonisme et du mithracisme… Nous arrêtons là une liste que nous pourrions longuement poursuivre ou détailler… Dans le chapitre « Mysteria Mithrae » Christopher Gérard nous offre le plaisir d’une analyse descriptive, mais qu’il précise non exhaustive, des plus jouissives de quelques uns de ces emprunts qui sont devenus des piliers essentiels du catholicisme ! Les théologiens ont senti venir le danger. Devant la montée de l’érudition d’une fraction non négligeable des élites à la fin du dix-neuvième siècle et la remise en question au siècle suivant des fondements historicistes et dogmatiques des religions monothéiques ils ont dû trouver quelques parades plus efficaces que les sempiternelles et péremptoires objurgations de rares fidèles récalcitrants à l’obligation passive de la croyance en la Vérité révélée. Très malignement le christianisme a tenté de surmonter ses tendances sectaires. Au lieu de gratter là où ça fait mal l’on passera le badigeon de l’oecuménisme conciliant, l’on ne parlera plus d’hérétiques mais de religions du Livre, la machine du monothéisme a resserré les rangs pour contrer le seul véritable ennemi ; le polythéisme. Mais comme celui-ci embrasse une multiplicité de civilisations en leur essence étrangères à l’idée même de monothéisme, l’intelligentsia d’obédience culturelle catholique a mis au point un concept de tradition religieuse capable de ratisser beaucoup plus large que les instruments messianiques habituels. L’on n’a jamais comparé le travail de René Guénon à celui de Spinoza. Et pourtant un escalier qui permet de s’échapper d’une vision infantile de la représentation de Dieu par un concept philosophique moins naïf est aussi et en même temps l’escalator mécanique qui permet de remonter à ce que l’on avait quitté.

Le lecteur aura compris le sens du nouvel intitulé : le concept de Source Pérenne s’oppose au dogme de Tradition Primordiale. N’allez pas accroire que Christopher Gérard s’en est allé bricoler une notion plus ou moins ingénieuse à opposer aux dogmatiques de la Tradition Primordiale. La Source Pérenne se donne à lire comme une entreprise généalogique de restitution généralisée. Ce qui est en premier n’est pas à l’origine : le christianisme ne s’est pas seulement coulé dans le lit du platonicisme et du plotinicisme il a aussi annexé l’évidence de la multiplicité du monde qui fonde le polythéisme. L’Un exige le Multiple, sans quoi il ne serait que l’indifférencié totalitaire du néant et de l’être. Devant ce scandale de la nécessité de l’existence du Multiple pour assurer sa propre existence, les monothéistes se sont vus obligé de mettre au point cette notion de primordialité temporelle pour assurer la prééminence de l’Un sur le Multiple, qu’ils considèrent comme le gardien du troupeau. Avec la tradition primordiale les pieuses ouailles seront bien gardées !

Avec La Source Pérenne, la vision gérardienne s’agrandit. La pensée de Christopher Gérard a gagné en altitude et en plénitude. Le concept de Source Pérenne est un bélier de bronze qui ne cessera plus de battre les murailles de la Tradition Primordiale jusqu’à leur écroulement final. Ce livre de Christopher Gérard est à méditer. Il est d’abord d’une richesse incroyable. Il n’est surtout pas le résultat de longs et oiseux raisonnements interminables. Il est le fruit juteux de la connaissance savoureuse des choses, des êtres, des gens, des livres et des cultures qui se donnent à vivre selon les concrètes modalités de l’expérience pragmatique de la rencontre d’un poëte, d’un guerrier, d’un Homme libre et ferme, tel qu’en lui-même sa volonté le fonde, avec la chair païenne du monde et des Dieux. »

André Murcie

*

**

« Erudit, profond, pertinent y compris dans ses impertinences, l’essai de Christopher Gérard vient réveiller les consciences dans une défense subtile, vivante et non pas archéologique du paganisme.

Le paganisme dont il est question ici, loin d’être une nostalgie d’un passé idéalisé, un refuge, une fuite, est l’affirmation franche de la reconnaissance du divin dans sa manifestation visible, au quotidien, et du lien sacré entre l’homme et la nature. C’est aussi un combat contre tout ce qui réduit la liberté et la créativité, contre toutes les prisons nées des conditionnements. En ce sens, le paganisme, comme tradition au temps cyclique, est bien davantage le véhicule de voies d’éveil que des traditions au temps linéaire. Christopher Gérard voit aussi dans le paganisme le vecteur du renouveau d’un Occident en détresse, non dans une opposition quelconque à l’Orient mais plutôt en cherchant en Orient, en Inde notamment, les ingrédients du réveil.

Christopher Gérard montre comment derrière le vernis, certes épais, des monothéismes, les mentalités restent païennes et appellent au plus profond d’elles-mêmes au réenchantement du monde : « La religion de l’Europe est d’essence cosmique. Elle voit l’univers comme éternel, soumis à des cycles. Cet univers n’est pas regardé comme vide de forces ni comme « absurde » comme le prétendent les nihilistes. Tout fait sens, tout est forces et puissances impersonnelles régies par un ordre inviolable, que les Indiens appellent Dharma (concept récupéré plus tard par les Bouddhistes), terme qui peut sembler exotique, mais que les Grecs traduisent par Kosmos : Ordre. Depuis des millénaires, notre religion, reflet de la tradition primordiale, pousse l’homme à s’insérer dans cet ordre, à en connaître les lois implacables, à comprendre le monde dans sa double dimension visible et invisible. Le païen d’aujourd’hui, comme il y a trois mille ans, fait siennes les devises du Temple d’Apollon à Delphes : connais-toi toi-même et rien de trop. »

Cet essai veut délier et réveiller, appeler à l’aristocratie de l’esprit, se souvenant que la voie est d’abord une mise en œuvre et non un discours sur l’œuvre. »

Rémi Boyer, La Lettre du Crocodile

*

**

"Voilà un bréviaire plein d'intelligence et de lumineuse vitalité"

Bruno Favrit

*

**

Traditio perennis

En octobre 2000 paraissait à L’Age d’Homme, providence des dissidents, mon essai Parcours païen, que je qualifiais d’archéologie de la mémoire. L’ouvrage, rapidement épuisé, a reparu en 2007 chez le même éditeur dans une version revue et augmentée, sous le titre La Source pérenne. Voici ce que le jeune Laurent Schang disait de Parcours païen dans Le Baucent, revue littéraire publiée à Metz.

Acte un. Imaginez un gamin, douze ans à peine, passionné d'archéologie, penché sur le squelette d'un guerrier franc enterré là depuis quoi ? dix, quinze siècles... L'enfant, pas encore un adolescent, s'active pour mettre au jour les restes du vieux Belge qui en son temps dut être un rude gaillard. Pour Christopher plus qu'une pièce de musée, c'est une authentique relique qu'il est en train d'exhumer. Mieux: qu'il ressuscite. Premier sentiment de religiosité, et déjà, confusément, le sens du tragique. L'alchimie s'opère.

Acte deux, quelques années ont passé. Nous retrouvons Christopher, jeune homme toujours passionné de fouilles, dégageant du chantier où il s'affaire une pièce de monnaie romaine du règne de Constantin. On lui a dit que ces ruines, tout ce qu'il reste d'un édifice jadis magnifique, remontent aux premiers chrétiens et à leur frénésie destructrice. Pourquoi un tel déchaînement de violence ? Il frotte la pièce, parvient à lire l'inscription qui y est martelée. En bon latiniste, il n'éprouve aucune peine à la traduire. Soli Invicto Comiti. Sans qu'il s'en rende bien compte, quelque chose se produit en lui, comme une prise de conscience qui va déterminer toute sa vie. Sa religion est faite.

Si vous demandez à Christopher Gérard ce qu'il fait dans la vie, question typiquement occidentale qu'il déteste, sa réponse sera invariablement la même: «archéologue de la mémoire». Avec ça, vous serez bien avancé. Demandez-lui plutôt qui il est, et d'où il vient. Là, il vous répondra tout accent dehors: «Moi, Irlandais, Germain et Hellène»! Né new-yorkais en 1962, d'un père belge et d'une mère d'origine irlandaise, Christopher Gérard n'attend pas sa première année pour faire son grand retour sur le Vieux Continent. Il n'en bougera plus que pour effectuer des sauts en Inde, ce qui, pour Gérard l'indo-européen revient au même, ou à peu près. Une fois diplômé de l'Université Libre de Bruxelles (licence de philologie), Gérard se lance dans l'enseignement. Mais pas n'importe lequel, celui de la plus vieille sagesse européenne, celle que lui a révélé sa formation de latiniste.

Ne manquant pas d'ambition et prenant son courage à deux mains, il écrit à Ernst Jünger, pour obtenir de lui l'autorisation de reprendre à son compte la publication d'Antaios, revue que le nonagénaire auteur du Traité du rebelle avait cofondée et animée avec Mircea Eliade de 1959 à 1971. Jünger accepte. Le premier numéro d'Antaios nouvelle formule paraît sous le parrainage de l'anarque à l’été 1993 (seize livraisons ainsi que plusieurs plaquettes paraîtront jusqu’en 2002). Antaios se veut une source d'inspiration pour préparer le XXIème siècle, dont on sait depuis Jünger qu'il sera celui des Titans, et le XXIIème siècle, celui des Dieux. Depuis, Antaios s'honore d'accueillir dans ses pages Michel Maffesoli, Alain Daniélou, Arto Paasilina, Robert Turcan, Gabriel Matzneff, ou Jean-Claude Albert-Weill.

Le paganisme selon Christopher Gérard? L'expression, superbe, est de lui: «redevenir soi-même macrocosme». Pas de divinité tutélaire, ni de menu à la carte, façon New Age. Pas question de se convertir au brahmanisme ou à l'hindouisme. Ridicule! Pas de mythe de l'Age d'Or. Pas d'illusion sur la technique, mais pas de blocage mental dessus. Pas d'idolâtrie non plus. «Méden agan» (rien de trop). Prier une multitude de dieux revient toujours à vénérer le seul et même dieu démultiplié en autant de services à rendre. Non, le paganisme vrai consiste à révérer l'un et son contraire, Apollon et Artémis, Sol et Luna, tous participant d'un même ordre du monde harmonieux, dans une pratique personnelle, libre et joyeusement acceptée. Une ascèse, un combat aussi, contre le monothéisme génocidaire, l'homogénéisation, les idéologies modernes. Rien de plus éloigné du paganisme que le fanatisme, le sectarisme religieux. Cest pourquoi Gérard n'aime pas le mot foi, et lui préfère fides (sa devise, «Fides aeterna»). Et n'allez pas lui dire que le monde est désenchanté, lui vous rétorquera crépuscule en bord de mer, brame du cerf au petit matin, bruissement du vent dans les branches, chant du ruisseau.

Le Baucent: Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, Christopher Gérard, pourquoi ce titre, Parcours païen ?

Parcours païen est un recueil de textes illustrant le réveil des Dieux dans la conscience d'un jeune Européen d'aujourd'hui. La pensée grecque, surtout celle des présocratiques (sans oublier l'héritage tragique), l'empereur Julien, le souvenir de fouilles archéologiques menées durant l'adolescence, la figure solaire de Mithra, des voyages aux Indes sur les traces d'Alain Daniélou, l'Irlande ancestrale, tous ces éléments à première vue disparates, mais d'une cohérence souterraine, composent le paysage mental d'un «Païen» d'aujourd'hui. La vision proposée est donc personnelle: il s'agit bien d'un itinéraire et d'un témoignage, celui de la permanence d'un courant polythéiste en Europe. En rassemblant ces textes, j'ai voulu offrir au lecteur des pistes de réflexion et montrer que le paganisme est à la fois civilisateur et apaisant. Trop de malentendus, de caricatures l'ont rendu suspect et il était temps d'en finir avec toute une bimbeloterie. Ce recours à la mémoire païenne constitue un idéal de résistance aux ravages de la modernité. Prenons un exemple: les Grecs nous ont livré comme principale leçon de ne se laisser arrêter par aucune question, de refuser tout dogmatisme. Or notre modernité, héritière d'un christianisme désincarné (protestantisé), se fonde sur des dogmes: autonomie de l'individu, mythe du progrès et de la croissance, etc. Etre Païen, c'est opposer à ces chimères les cycles éternels, la souveraineté de la personne, c'est-à-dire des hommes et des femmes de chair et de sang qui héritent, maintiennent et transmettent des traditions, une lignée, un patrimoine au sens large. Je lisais il y a peu le beau roman d'un authentique Païen, Jean-Louis Curtis, Le Mauvais Choix (Flammarion 1984). Ecoutons ce que cet homme remarquable hélas disparu dit du paganisme: «On discerne dans le paganisme une grâce quasi miraculeuse, une intelligence profonde de la vie, du bonheur de vivre. Alors point de religion contraignante, mais seulement des fables gracieuses ou terribles, (...) des choses de beauté qui étaient à la portée de tous». Curtis voit bien que les utopies, ces maladies de l'intelligence, vomissent le sacré parce qu'elles y voient une menace. Etre païen aujourd'hui, c'est refuser les utopies, la marchandisation du monde et le déclin de la civilisation européenne. C'est aussi revendiquer haut et fort une souveraineté attaquée de toutes parts. Je signale qu'en plus, l'ouvrage comprend une défense de l'Empire: du Brabant à la Zélande, de la Lorraine au Limbourg, nous sommes tous les héritiers d'une civilisation prestigieuse. Il nous appartient de rétablir l'axe carolingien, pivot d'un ordre continental digne de ce nom. Adveniet Imperium!

Le Baucent: Vous citez abondamment Ernst Jünger et on comprend pourquoi. Mais que pensez-vous de son compatriote Hermann Hesse, dont l'œuvre immense, disponible au format de poche, présente bien des similitudes avec celle de Jünger, en particulier s'agissant de la vision du monde, et ce malgré deux cheminements dans le siècle à l'opposé l'un de l'autre ? Je pense à Siddharta, Demian, ou Le Loup des steppes.

Vous avez raison de faire référence à cet écrivain «alémanique», que Jean Mabire définit très justement dans Que lire II (1995) comme «le plus fidèle disciple de Nietzsche, mais aussi des romantiques allemands». La lecture de Siddhartha m'a bouleversé autant que celle de Sur les falaises de marbre. Hesse, comme Jünger, est l'un des grands éveilleurs de l'aire germanique: tout jeune Européen doit avoir lu Le Loup des steppes, Le Voyage en Orient, Le Jeu des perles de verre,... J'empoigne mon exemplaire annoté de Siddhartha et je tombe sur ces lignes: «Qu'un héron vînt à passer au-dessus de la forêt de bambous et Siddhartha s'identifiait aussitôt à l'oiseau, il volait avec lui au-dessus des forêts et des montagnes, il devenait héron, vivait de poissons, souffrait sa faim, parlait son langage et mourait de sa mort». Quelle plus belle évocation du paganisme?

Propos recueillis par Laurent Schang.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux, Opera omnia | Lien permanent | Tags : mythes, paganisme, spiritualité | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

08 juillet 2025

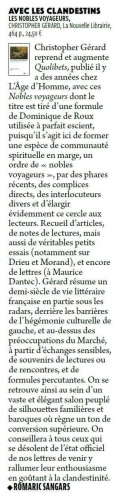

Les Nobles Voyageurs

Un journal de lectures, l’hommage d’un écrivain à cent vingt-deux confrères d’hier et d’aujourd’hui.

Des voix singulières, qui ont en commun un même amour du Vrai, du Juste et du Beau.

Dans une lettre naguère adressée à l’un de ses proches, le jeune Dominique de Roux exposait son idéal : « reformer et réformer l’ordre des nobles voyageurs ». Telle est la posture spirituelle et artistique illustrée dans ce livre.

Les Nobles Voyageurs ?

Les écrivains initiés, les porteurs de lumière, que sais-je encore ? Peut-être les Cavaliers seuls. Esthètes, ils ont en commun l’amour du vrai et du beau ; réfractaires, ils font preuve d’indocilité. Esprits tragiques, ils partent sans illusions à la chasse au bonheur.

J’aime les cœurs rebelles, que je ne confonds pas avec les marginaux, si souvent récupérés et métamorphosés en notaires de la parole.

J’ai en horreur les bavards et les cacographes, le charlatanisme et le jargon – particulièrement celui des « sciences » humaines, qui pollue tant de livres contemporains et les fait vieillir à toute allure.

Comme nous l’enseignent Horace et Plutarque, le poète a pour mission de rayonner, d’ennoblir l’homme en lui révélant le sens de la cohérence et de la mesure. C’est en cela que l’écriture relève à mes yeux de la fonction sacerdotale : elle a pour rôle de créer de la beauté et d’initier à l’excellence.

456 pages, 24.5€

*

**

*

"Une indépendance dans le jugement fondée sur l'incomparable union de la pensée et de la poésie qu'a réalisée la culture gréco-latine et ouverte sur la transcendance (...). Christopher Gérard cible l'inconscient collectif moderne".

Jacques Franck, La Libre Belgique.

*

"Paraissent ces jours-ci deux livres qui se font face comme William Wilson et son double chez Edgar Poe : Les nobles voyageurs de Christopher Gérard & Le dictionnaire amoureux des écrivains contemporains de Frédéric Beigbeder. Ecrits par deux esthètes à qui "on ne la fait pas", ces deux ouvrages permettent de confronter, loin de tout académisme, deux pratiques de la littérature telle qu'elle se fait (ce qui est d'autant plus piquant qu'ils écrivent parfois au sujet des mêmes auteurs). D'un côté, - j'ai nommé Christopher Gérard -, on trouve le culte du style, de la liberté et du panache, de l'autre, - j'ai nommé Frédéric Beigbeder -, une défense des livres à la mode, qu'on peut résumer par un mot d'ordre : la transgression socialement acceptable. Je l'écris d'autant plus aisément que je figure dans les deux livres (cocorico) : dans le premier, comme écrivain ; dans le second, comme éditeur. Des deux livres, le plus libre, le plus "dégagé", pour parler comme Rimbaud, est à mon estime celui de Christopher Gérard. Il défend une idée du goût. Il écrit non pour son temps, il prend appui sur celui qui vient. "

Stéphane Barsacq, FB le 2 décembre XXIII

*

"Christopher Gérard est un homme de goût. Ce dandy païen ne se contente pas de l’élégance de ses célèbres costumes trois-pièces sur mesure et consacre une certaine idée de la littérature dans ses textes. Il vient de publier aux éditions de la Nouvelle Librairie un recueil de notes de lecture Les Nobles Voyageurs, au programme, éloge du style, de la liberté et de la littérature européenne."

Anthony Marinier, pour la revue Eléments

https://www.revue-elements.com/explorer-les-cimes-de-la-litterature-avec-christopher-gerard/

*

"Christopher Gérard ne se contente pas de maintenir les armes de Bruxelles dans une ville-monde de plus en plus exotique, il « maintient », ni plus ni moins que Guillaume d’Orange en sa devise, qui n’est guère plus à l’ordre du jour. À l’instar de François Villon, il pourrait dire : « En mon pays suis en terre lointaine. » En mon pays, en mon époque, parmi mes si peu contemporains… "

François Bousquet, Eléments

https://www.revue-elements.com/leurope-secrete-de-christopher-gerard-dans-les-pas-des-ecrivains/

*

"Christopher Gérard écrit comme les officiers britanniques chassent à courre, avec une précision dans l’attaque, une attention de l’expression juste, un souci d’équilibre dans l’éloge comme dans l’éraflure, il réussit à garder ses nerfs et sa veste de tweed parfaitement droite, à ne pas s’enflammer sur un auteur pourtant inconstant, son sang-froid est le signe d’une belle érudition et d’un véritable sens du partage."

Thomas Morales, Causeur.fr

*

"Vous aimerez vous aventurer dans la forêt dressée par Christopher Gérard, car ses halliers recèlent des merveilles."

Richard de Sèze, Politique magazine

*

"Un grand bravo pour ce livre, dans la lignée du cher Pol Vandromme, qui fera date."

Christian Dedet, Service littéraire

*

"Christopher Gérard vit par et pour la littérature".

Stéphane Blanchonnet, Le Bien commun

*

"Que des hommes remarquables, tous membres d'une Europe secrète et partisans d'une littérature engagée et en exil."

Gilles Brochard, Ecoréseau

*

"Un vaste et élégant salon peuplé de silhouettes familières et baroques où règne un ton de conversation supérieure."

Romaric Sangars, L'Incorrect

*

"Lire c’est réagir : voilà qu’elle pourrait être la maxime présidant au recueil d’articles de l’un des rares écrivains incorrect de notre temps. Qu’il soit remercié des bon moments passés en compulsant sa galerie de portraits anciens et de croquis contemporains."

Jérôme Besnard, Omerta.

*

"Votre livre est celui du non-conformisme en littérature, dans une période conventionnelle et uniforme."

Marc Alpozzo, Ouvroir de réflexions potentielles

http://marcalpozzo.blogspirit.com/archive/2024/02/20/entretien-avec-christopher-gerard-des-voix-singulieres-a-reb-3352333.html

Prière de commander directement chez l'éditeur, qui prend un risque certain en publiant ce genre de livre inactuel :

https://nouvelle-librairie.com/boutique/litterature/les-nobles-voyageurs/

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |