06 mai 2021

Gueorgui Demidov, le rescapé du Goulag

C’est là une réelle résurrection que connaît aujourd’hui l’écrivain russe Gueorgui Demidov (1908-1987), physicien de formation, victime de la Grande Terreur de 1938. Comme des centaines de milliers d’autres innocents, il fut arrêté et condamné, lui pour « terrorisme trotskyste », un crime contre-révolutionnaire passible du fameux article 58 du Code de l’URSS. Déporté dans les camps de la Kolyma, il survécut à l’un des endroits les plus glacés et les plus terrifiants du globe, là où, disent les zeks (les détenus), « même les corbeaux ne font pas de vieux os », parce que, dans cet archipel concentrationnaire, « l’hiver dure douze mois, tout le reste c’est l’été ».

Après avoir purgé ses huit ans à extraire de l’or et à chasser des morses, Demidov reçut un supplément de dix ans pour n’être relâché qu’en 1951, et réhabilité en 1958. Vingt ans de perdus, mais la vie sauve, ce qui, dans le monde de Staline, était une chance.

Le jeune déporté s’était promis de survivre pour pouvoir un jour témoigner. Une fois libre, il se mit à écrire « pour le tiroir » et les amis et, dans les années 70, pour le samizdat, la presse clandestine. Surveillé par la police politique, Demidov vit ses manuscrits confisqués par le KGB. Il mourut sans savoir ce qu’il en adviendrait. L’expérience des camps est évidemment hallucinante ; elle l’emporte sur tout en horreur… mais de songer que, après pareil enfer, l’écrivain a vu disparaître ses manuscrits dans les coffres de l’Etat vous donne comme un coup de grâce…

Au Goulag, Demidov fut l’ami de Varlam Chalamov (1907-1982), l’immense auteur des Récits de la Kolyma, l’un des principaux écrivains de la Terreur avec Soljenitsyne, dont il se distingue par un nihilisme absolu, quasi insoutenable. Chalamov croyait que Demidov n’avait pas survécu ; il disait de lui que c’était l’un des hommes les plus nobles et les plus intelligents qu’il ait rencontrés.

Varlam Chalamov

La glasnost gorbatchévienne permit à ces manuscrits confisqués de réapparaître et à ces écrivains, Chalamov comme Demidov, de sortir des oubliettes.

Doubar et autres récits est donc un livre sauvé par miracle de la destruction ; par sa puissance, il se place au niveau des récits de Chalamov, en version humaniste, ou de Soljenitsyne, en version agnostique.

Le lecteur y partage la vie quotidienne des détenus dans ces camps désolés, où les « crevards » tombent par milliers, où les assassins et les voleurs sont considérés par les gardes comme « socialement proches », alors que les politiques sont destinés à agoniser. Demidov montre bien que l’intention du système est d’exterminer sans bruit des pans entiers de la population et ce de façon aléatoire, les crimes étant le plus souvent imaginaires, pour ne pas dire absurdes.

L’enterrement à la sauvette, par moins soixante, du cadavre (dougar, dans l’argot des camps) d’un nouveau-né, la folie meurtrière d’un bourreau tatar, les naïves illusions d’un jeune procureur qui va voir Vychinski pour dénoncer « les fascistes infiltrés dans le NKVD » dans un climat de paranoïa générale et de cynisme obligatoire, tous ces récits font revivre une époque horrible avec une lucidité, une intelligence sensible qui forcent l’admiration.

Christopher Gérard

Guergui Demidov, Dougar et autres récits du Goulag, Editions des Syrtes, 280 pages, 22€

Il est question de Demidov dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Figures, Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature russe | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

31 janvier 2018

Jan Bakhyt, poète archéofuturiste

Jan Bakhyt, poète archéofuturiste

Né au Kazakhstan à la fin du règne de Staline, le poète russophone Bakhytjan Kanapianov alias Jan Bakhyt, est un singulier personnage : ingénieur métallurgiste et producteur de cinéma, boxeur (champion du Kazakhstan en 1968), militant antinucléaire (il a participé au nettoyage de Tchernobyl), éditeur indépendant, bref un homme complet au parcours à la fois archaïque et futuriste.

Tout jeune, ce descendant de Genghis Khan publie ses premiers poèmes, qui attirent l’attention de celui qui deviendra son maître, Olzas Souleimanov, l’un des grands écrivains kazakhs, futur ambassadeur à Rome et à l’Unesco, et l’un des meneurs du mouvement antinucléaire. Comme Souleimanov, géologue de formation, Bakhyt a commencé par des études scientifiques avant de bifurquer vers le cinéma et la poésie. Traduit en une douzaine de langues, candidat au Prix Nobel, il était encore peu connu du public francophone, d’où l’intérêt de la publication, à la Manufacture des livres, de ce premier recueil remarquablement traduit en français par un autre boxeur, Thierry Marignac.

Ce dernier explique bien dans sa postface la difficulté de traduire la poésie, surtout quand elle provient d’un univers aux antipodes du nôtre. Même s’il écrit en russe, Bakhyt pense en Kazakh, en descendant des nomades turco-mongols. C’est là que réside le caractère puissant de l’homme et de sa poésie : il traduit dans la langue d’Akhmatova et de Pasternak, aînés à qui il paie son tribut, l’imaginaire épique des steppes d’Asie centrale. Et Marignac de transcrire cette métamorphose dans la langue de Valéry ! Le résultat me laisse pantois, et empli d’admiration tant le traducteur fait preuve d’une constante rigueur pour rendre la fermeté d’âme du Kazakh.

Ce qui frappe à la lecture de ces poèmes, c’est aussi leur caractère foncièrement panthéiste, et, pour tout dire, païen. A l’image de ses ancêtres rhapsodes, Bakhyt ne conçoit jamais la poésie comme un jeu formel, même s’il rassemble dans ses textes la richissime expérience poétique russe du XXème siècle. En effet, Bakhyt chante les puissances et « les idoles de pierre que personne ne nomme », la fidélité aux aïeux, la reconnaissance due aux maîtres, les chamois des montagnes et les oies sauvages, les tchabanes, ces berges de l’Asie centrale dont le nom fait songer aux chamanes. Chamane, oui, ce poète inspiré qui s’exclame : « Je suis fils du monde, je crois à son éternité / ô terre des steppes, nous sommes coupables devant toi ». Chamane, celui qui chante les Toumanes, ces bataillons du temps de Genghis Khan, et le culte encore vivace du cheval : « Le chant déferle, les sabots en cadence / Sous moi, le cheval est heureux / Et d’une mélodie oubliée la substance / dans mon cœur propage le feu. »

Tantôt, Bakhyt, « poète à mi-temps astrologue ébloui », rappelle la Grande Terreur de 37 et les camps perdus dans le brouillard, tantôt il évoque les néons de Moscou ou les pins bleus d’Alma-Ata.

Une voix purificatrice, primitive au sens le plus profond du terme, transcrite avec autant de probité que de talent.

Christopher Gérard

Jan Bakhyt, Perspective inversée, SL Publications, La Manufacture des livres, 216 pages.

Écrit par Archaïon dans Hommages, Mythes et Dieux, Sainte Russie | Lien permanent | Tags : poésie, kazakhstan, littérature russe | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28 novembre 2017

Le retour de l'ataman Krasnov

Brillante idée qu’ont eue les éditions des Syrtes, de rééditer De l’Aigle impérial au drapeau rouge, sans doute le grand roman de la Révolution russe vue du côté « blanc », et par un écrivain de talent qui fut aussi l’un des acteurs de cette tragédie.

Il y a une trentaine d’années, j’avais été frappé par la lecture de ce livre, lu dans l’édition Payot quasi introuvable de 1929, au point, des années plus tard, de suggérer sa réédition à mon éditeur et ami, Vladimir Dimitrijević, qui me parlait avec admiration des officiers blancs qui avaient été ses professeurs dans le Belgrade des années 40. Dimitri, comme tout le monde l’appelait, se souvenait encore de chansons de marches des Blancs.

Officier cosaque, héros de la Guerre de 14, Piotr N. Krasnov (1869-1947) fut aussi un grand voyageur qui arpenta au service du Tsar l’Abyssinie, la Chine et l’Inde. Ethnologue, il rédigea des essais sur ses chers Cosaques. Officier supérieur, il assista aux premières loges à cette « décomposition de l’armée et du pouvoir » qu’un autre général blanc, Anton Dénikine, décrivit dans son exil parisien. Un bref moment favorable au Gouvernement provisoire en raison de son dégoût pour les intrigues de la Cour, le général Krasnov, un moment chef des armées russes (celles du pâle Kerenski), fut proclamé Ataman des Cosaques du Don, et donc chef de l’état cosaque. Réfugié en France puis, hélas ! pour lui, en Allemagne, il fut un écrivain célèbre dans l’émigration, et même au-delà, puisque ce roman connut douze traductions.

Vaste fresque à la russe (la traduction française est le résumé de sept cents pages d’un ouvrage bien plus volumineux), ce roman-fleuve digne d’Alexandre Dumas (mais un Dumas qui s’interroge sur la nature du Christ et sur la fatalité du Mal – un Dumas dostoïevskien) retrace la descente aux enfers de la Sainte Russie, depuis l’avènement de Nicolas II, le dernier Romanoff, jusqu’à l’atroce Guerre civile. Inépuisable, le sang russe y coule à flots bouillonnants, emporté par le vent de folie furieuse qui dévaste la Sainte Russie. Rouges ou (surtout) blancs, ses personnages fascinent en raison du talent qu’avait l’écrivain de décrire des figures tragiques, comme celle du général de cavalerie Sabline, son double romanesque, un temps aide du camp du Tsar, ou ce colonel Matsnev ( !), cynique à l’âme pure qui cite Ovide et Anacréon et considère Schopenhauer comme son maître. En réalité, le principal personnage du roman, c’est l’Armée impériale russe avec ses traditions séculaires, son éthique de l’honneur et ses préjugés de caste, ses grandeurs et ses servitudes. Krasnov perçoit bien le lent pourrissement des âmes et des caractères qui aboutit au chaos révolutionnaire dont tirera profit une clique de fanatiques inhumains– le portrait de l’immonde Lénine glace le lecteur. Celui d’une intelligentsia « hors sol », dirions-nous aujourd’hui, c’est-à-dire traîtresse et aveuglée par ses rêveries infantiles (utopies & bergeries, comme sous Louis XVI) révèle un maître. Le titanesque basculement d’une société usée, mais aussi travaillée par des officines ennemies, y est analysé avec brio, de même que le grand jeu à l’œuvre contre la Russie dès la Guerre russo-japonaise, et sans doute bien plus tôt.

Dans ce roman, Krasnov se montre germanophile et anglophobe, posture qui annonce d’une certaine façon son engagement aux côtés du IIIème Reich dès 1941, quand il prend la tête d’une croisade antibolchévique sous les ordres d’un tyran qui ne voyait dans l’immense masse russe qu’un fumier appelé à engraisser le Herrenvolk. Livré par les Anglais en 1945, Krasnov affrontera la mort avec le courage – et la naïveté ? – de ces admirables officiers blancs.

Un autre roman, très court lui, de Claudio Magris, Enquête sur un sabre (Gallimard), retrace les pathétiques derniers mois de cet état cosaque replié dans les montagnes du Frioul.

Oui, le vieil ataman fait rêver les écrivains… tout en leur donnant quelques belles leçons – l’inoubliable scène du cauchemar au Palais d’Hiver, quand le jeune Sabline monte la garde auprès de l’Empereur, sans oublier la fresque des caves sataniques de la Tchéka.

Christopher Gérard

Piotr N. Krasnov, De l’Aigle impérial au drapeau rouge, Editions des Syrtes, 730 pages, 25€.

Voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2006/11/19/russes-blancss.html

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature russe, émigration russe | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

18 janvier 2016

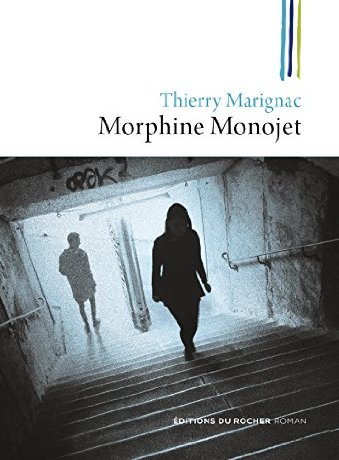

Morphine monojet, ou le retour de Thierry Marignac

A la fin de Fasciste, livre-talisman, Thierry Marignac cède la parole à l’un de ces enfants perdus au crépuscule qui hantent son roman : « Je suis un décadent au fond, prêt à renoncer à l’ambition et au reste pour me gorger de plaisirs. Mais aujourd’hui, choisir les plaisirs, c’est choisir la mort ».

Morphine monojet illustre à merveille cette sentence en ce sens que ce roman déjanté et cruel, d’une drôlerie certaine, met en scène un quatuor composé, pour faire simple, de trois mousquetaires et d’une milady au chien d’enfer, lasse et presque belle : à ses basques, trois fils perdus – c’est le sous-titre du roman – en quête non d’un Graal de Bretagne mais d’une héroïne de Thaïlande ou de Turquie, coupée à l’infini, trafiquée dans de minuscules paquets qui s’échangent dans les bouges de Belleville. Il s’agit bien de cette diabolique « fringale de jouissance et d’anesthésiant aux entrailles de l’époque », qui se danse sur des airs vénéneux.

Nous sommes dans le Paris de 1979, qui est encore celui du « monde d’avant » comme dirait le confrère Jérôme Leroy, un Paris d’avant les bobos et les salafistes - un autre siècle. Un ashkénaze suicidaire, un fils perdu vaguement arménien (donc commis aux négociations) et Fernand, le Gaulois de la bande, bâtard sans famille, composent le trio des toxicos, obsédés par le brown sugar qu’ils s’injectent en faisant fi du plus élémentaire principe de précaution. Trois épaves en manque, qui tombent sur Jackie, fille d’une sorte d’espion britanique et d’une princesse d’Oman - qui, elle, joue avec la drogue et s’en sortira. Le vol, dans le somptueux appartement d’icelle, par l’un des futurs trimards, d’une seringue intacte datant de la guerre (celle de Dunkerque - Omaha Beach) emplie de morphine pure, lance tout ce petit monde dans une course poursuite absurde, quasi picaresque. Thierry Marignac s’amuse, et nous aussi, dans ce city movie enlevé, rapide - du nerf, de la gouaille sans chiqué, pas une once de gras. Hymne à la nuit, éloge tout en pudeur de l’amitié, requiem de l’Amour, Morphine monojet nous confirme que l’auteur de polars aussi originaux que Milieu hostile et Renegade Boxing Club a, de haute lutte, conquis sa place d’orfèvre par la grâce d’une langue drue et d’un œil de lynx.

Christopher Gérard

Thierry Marignac, Morphine monojet, ou Les Fils perdus, Le Rocher, 15,90€

Lire aussi, du même, Fasciste (Hélios noir), Renegade Boxing Club (Série noire) et Milieu hostile (Baleine).

Thierry Marignac, sur le confrère C.G. - éloge funèbre :

http://antifixion.blogspot.be/2013/11/christopher-gerard-heretique-du-moyen.html

Je dis encore plus de mal de Thierry dans mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature russe, héroïne | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

24 septembre 2014

Murr l’exilé

Magnifique travail que celui des Syrtes, qui publient l’intégralité du Journal de Gueorgui Efron (1925-1944). Plus de sept cents pages, dont un tiers rédigées directement en français, par ce jeune émigré qui décrit par le menu sa vie chaotique en URSS au moment où celle-ci bascule dans la guerre totale. Surnommé Murr, comme dans le conte d’Hoffmann, par sa mère, la poétesse Marina Tsvetaeva, Gueorgui incarne à sa manière la victime quasi archétypale des Grandes Conflagrations du siècle vingtième : né en exil d’un père fusillé et d’une mère suicidée (sa sœur fut déportée) et mort au combat sous l’uniforme de l’Armée rouge.

Son père, Sergueï Efron vit sa carrière brisée net par la Grande Guerre et la Révolution, servit comme officier blanc avant de s’exiler en France, où il fréquenta les milieux littéraires de l’émigration ainsi que le mouvement eurasiste. Probablement retourné par le NKVD à la fin des années 30, il dut quitter la France pour l’URSS, où il fut immédiatement interné avant d’être fusillé en 1941. Sa mère, la grande poétesse russe, retourna elle aussi en URSS avec son jeune fils, parfaitement bilingue en raison de ses études à Paris, avant de se pendre par désespoir peu après l’invasion allemande de la Russie.

Le Journal, qui couvre les années 39 à 43 (et dont une partie fut saisie à l’époque), retrace de manière glaçante la vie errante de la mère et du fils, suspects aux yeux de tous (le père arrêté, la sœur déportée), ballottés d’un coin à l’autre comme les pestiférés qu’ils sont, soumis à l’arbitraire de la bureaucratie stalinienne. Comme le jeune Murr a été élevé en France, il n’a été conditionné ni par les slogans communistes ni par l’atmosphère de terreur absolue qui règne en Russie depuis Lénine. Son Journal témoigne ainsi d’une ahurissante liberté de ton et de pensée – pour un Soviétique de l’ère totalitaire. Nulle autocensure chez Murr, mais un témoignage direct, brut, d’un jeune homme seul, surtout après le suicide de sa mère. Appartements communautaires et bureaux de police, puants réfectoires et trains crasseux, quelques figures aimantes aussi, tout un pays surgit grâce au regard d’une ingénue lucidité de Murr, qui, peu à peu, comprend que ses jours sont comptés. Et pourtant, Murr lit, les Russes bien sûr, mais aussi Valéry et Montherlant, qu’il place très haut, comme Aragon. Fou de musique, il écoute à la radio Richter dirigé par Prokofiev. Comme il capte le poste France libre, il suit pas à pas les opérations à l’Ouest avant de décortiquer les discours du maréchal Staline sur Radio-Moscou. Et toujours, l’absence de domicile, les formulaires, la solitude et, obsédante, la faim : « Que de malheurs autour de soi, Dieu de Dieu, et comme tout est ennuyeux et dégoûtant. Seuls les livres me soutiennent. Putain de Soviétie ! » Une voix lancinante, ressuscitée du Royaume des Ombres. Le destin d’un jeune Russe, si proche, si fraternel.

Christopher Gérard

Gueorgui Efron, Journal (1939-1943), Editions des Syrtes, 27€

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature russe | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |