26 mai 2020

Avec Michel Lambert

Placé haut par les regrettés Pol Vandromme, Bernard de Fallois et Vladimir Dimitrijevic, trois orfèvres en matière littéraire, Michel Lambert, écrivain, journaliste, est aujourd’hui l’un des auteurs « maison » de Pierre-Guillaume de Roux, qu’il considère comme « l’éditeur quasi idéal, c’est-à-dire un éditeur qui a les qualités de culture et de passion littéraire, mettant la littérature au-dessus de tout, comme Vladimir Dimitrijevic. »

Nouvelliste maintes fois primé, Michel Lambert avait donné, avec L’Adaptation, un livre d’une vertigineuse complexité, où il bâtissait un labyrinthe à l’issue duquel fusionnaient littérature, cinéma et réalité.

Tout le roman baignait dans une atmosphère de nostalgie, de déclin tant physique que sentimental, et de quête - celle du Chevalier médiéval à la poursuite d’une Dame inaccessible. Son dernier recueil de huit nouvelles, Je me retournerai souvent, qui doit son titre à Apollinaire, confirme mon verdict de naguère.

Michel Lambert est un virtuose du style, dont le jeu subtil des couleurs et des ciels se révèle pareil à celui d’un peintre de l’ancien temps – nous sommes, rappelons-le, dans les anciens Pays-Bas, pour qui les nuages peuvent refléter des sentiments mouvants. De Prague la magique à la très-pluvieuse Bruxelles, le lecteur y suit Michel Lambert dans ses pérégrinations à travers l’espace et surtout à travers le temps, car l’écrivain n’a pas son pareil pour, du bout des lèvres, sans jamais insister, suggérer je ne sais quelles failles, quand un quotidien terne se métamorphose, quand s’entrouvre une porte dérobée. Tel est le leitmotiv qui traverse cette œuvre raffinée : le temps suspendu, retrouvé, rêvé - perdu. Un temps circulaire, comme chez les Celtes.

Souvent mélancolique à la russe (à l’irlandaise ?), jamais triste ni pesant, Lambert nous promène à la recherche des fragments d’un passé imaginaire, à la rencontre de femmes oublieuses ou fidèles.

Christopher Gérard

Michel Lambert, Je me retournerai souvent, Editions Pierre-Guillaume de Roux, 192 pages, 18€

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature belge, michel lambert, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

24 mars 2020

Luc Dellisse : Un Sang d'écrivain

Après Libre comme Robinson. Petit traité de vie privée (Les Impressions nouvelles) et Le Sas (Éditions Traverse), Luc Dellisse aggrave son cas en nous livrant avec Un Sang d’écrivain, une sorte d’autobiographie imaginaire, ô combien révélatrice d’un paysage mental à rebours du siècle.

Il s’agit, sous l’apparence de Souvenirs d’égotisme, d’une somme de réflexions sur le métier, ou plutôt la fonction d’écrivain - et non d’auteur, car Luc Dellisse distingue fort à propos le premier du second. Celui-ci, pour plaire, raconte des histoires et, pour ce faire, en est souvent réduit à tirer à la ligne ; celui-là fait entendre une musique, sa musique (la fameuse « petite musique » de Céline) et, surtout, joue avec la langue, truffant ses écrits de signes codés qui sont autant d’appels lancés aux lecteurs de haut parage. En clair, l’écrivain est un artiste, forcé de ruser avec le système pour pouvoir lui arracher des moments de liberté grande. Comme Dellisse le perçoit avec lucidité, l’écrivain est un clandestin, une sorte d’agent double soignant ses multiples couvertures.

Il y a du moraliste sceptique et du chroniqueur pessimiste chez Dellisse, conscient de vivre dans une société post-littéraire de jour en jour plus brutale et plus irrespirable : « une ambiance de morosité, de mémoire sélective, de rancœur, de déconnexion de la réalité, d’images brutales et de jeux de rôle baigne l’Europe : une Europe des attentats extrémistes, des machines intelligentes et des administrations folles, des religions cruelles et de la pauvreté ordinaire. Cette ambiance est propre aux fins de règne et aux chutes d’empire. » Lui-même se définit comme « païen, indifférent au sport et dépourvu de tout attachement politique », aux antipodes du clerc progressiste pour qui le passé serait un enfer dont nous serions tous sommés de nous délivrer dans la docilité et la bonne humeur.

Ainsi, Dellisse refuse non sans courage cet avachissement général grimé en quête de liberté : « Au vu des échanges verbaux, des tenues vestimentaires, des comportements sociaux, de l’expression décomplexée de la mauvaise humeur et de la haine, de l’exposition narcissique de sa propre image, du déni d’éducation apporté aux enfants, il me semble que le seul conseil digne de ce nom serait au contraire : « Tiens-toi un peu » »

Disciple de Montaigne, de Stendhal, de Valery et de Morand, notre ami appartient, dit-il, à l’Antiquité : « Par mes lectures, par mes goûts, par mon corps, par mes royaumes, j’appartiens à l’Antiquité romaine et à ses représentations. La religion de mon enfance n’a fait que renforcer cet accord. Je suis aussi peu que possible « judéo-chrétien ». L’indifférence et l’ennui que m’a toujours procurés la Bible en sont le signe discret. Je suis pagano-catholique, rien de plus, rien de moins. Je n’ai jamais éprouvé le moindre attrait pour les monothéismes. Mais j’aime les petits dieux de l’instant, et toutes les saignées fugitives de l’éternité. »

M’est-il permis, juste pour la forme, un léger bémol ? Cette absurde condamnation du subjonctif imparfait, qui n’a rien d’une « pompe » mais tout d’une musique (Lulli, Haendel…) et d’une esthétique, par la grâce de l’accent circonflexe.

Christopher Gérard

Luc Dellisse, Un Sang d’écrivain, 154 pages, 20€

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 mars 2020

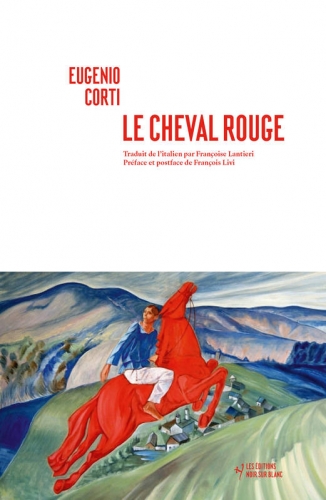

Le Cheval rouge, d'Eugenio Corti

Il y a une quinzaine d’années, sur les pressantes exhortations de mon éditeur Vladimir Dimitrijevic, je lus, d’une traite, Le Cheval rouge, le magnifique roman-fleuve d’Eugenio Corti (1921-2014). Bien m’en prit, tant cette lecture fut pour moi, comme pour des milliers d’autres lecteurs, bouleversante. Le regretté Dimitri m’avait dit et répété sur tous les tons qu’il s’agissait d’un chef-d’œuvre, que je devais lire ce livre publié par miracle par un petit éditeur et qui, malgré le silence obstiné de la critique officielle d’obédience matérialiste et égalitaire, gagnait de nouveaux lecteurs par milliers, par le simple bouche à oreille.

C’est dire mon émotion quand j’ai reçu sa belle réédition aux éditions Noir sur blanc, qui reprennent, sous la houlette de mon ami Marko Despot, naguère responsable éditorial à L’Age d’Homme, les titres publiés in illo tempore par Dimitri dans une collection justement intitulée La Bibliothèque de Dimitri.

Il y a des livres qui sont des talismans et des signes de reconnaissance ; Le Cheval rouge, si j’ose dire, incarne l’un d’eux. Comment résumer mille quatre cents pages relues avec passion ? Disons qu’il s’agit d’une fresque à la fois épique, comparable aux grands romans tels que Le Guépard ou Guerre et paix (dont il constitue une forme de synthèse), qui nous fait partager la vie – et parfois la mort tragique - d’un groupe de jeunes gens d’un hameau de la campagne lombarde de 1940 à 1975.

L’entrée en guerre de l’Italie, le fascisme théâtral et en fait débonnaire (pour ne pas dire ridicule avec sa rhétorique matamoresque), la campagne de Russie et surtout la terrible retraite à partir de l’hiver 42, les carnages d’Afrique et des Balkans, Monte Cassino et le goulag soviétique, l’atroce guerre civile dans le Nord entre Rouges, Noirs et Blancs, l’après-guerre et ses mutations, tout défile au sein de cette impressionnante fresque sociale et politique, mais aussi et surtout spirituelle. Car le roman est apologétique, avec talent, sans une once de mauvaise foi. Un non-chrétien, pourvu qu’il ait le sens du sacré, partagera les émotions de l’auteur, et nombre de ses analyses sur le nihilisme moderne. En authentique artiste, Corti parvient en effet à rendre la présence du divin – ce que peu sont capables de faire. De même il parvient, au fil des pages, à donner une splendide illustration de l’âme italienne*. Roman sur la grâce et sur le destin, en grande partie autobiographique (la retraite de Russie), Le Cheval rouge est aussi un chant inspiré en hommage à l’Italie traditionnelle, celle des paolotti, les catholiques pratiquants. Anachronique au sens noble du terme, torrentiel et en même temps ordonné, émouvant avec intelligence, Le Cheval rouge se révèle comme l’une de ces lectures qui nourrissent l’âme et qui vous marquent à jamais.

Christopher Gérard

Eugenio Corti, Le Cheval rouge, Editions Noir sur blanc, 1400 pages, 32€

* J’écris ces lignes en pleine pandémie, alors que mes pensées vont à ce pays qui est l’une de mes patries.

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

02 novembre 2019

Dictionnaire de la gastronomie & de la cuisine belges

Gourmet et gourmand, le très érudit Jean-Baptiste Baronian nous livre avec ce Dictionnaire de gastronomie & de cuisine belges à l'étonnante couverture fuschia la suite, en quelque sorte, de son Dictionnaire amoureux de la Belgique (Plon).

Avec un soin maniaque et sans lésiner sur les détails les plus pointus, l'auteur promène son lecteur dans l'histoire culinaire et littéraire du royaume, depuis la fin du Moyen Age jusqu'à nos jours. Des incunables aux guides Delta, Baronian a tout dévoré sur la cuisine belge, que le grand Curnonsky considérait comme la meilleure d'Europe... après la française.

Surtout, comme l'homme n'est pas le moins du monde cuisinier mais plutôt amateur averti et exigeant bon vivant, il s'est intéressé non point aux recettes mais à l'histoire des mets, à leurs origines plus ou moins lointaines, même s'il montre que maintes recettes dites "traditionnelles" ne remontent pas nécessairement à Ambiorix.

Et, a contrario, plus d'une recette inventée par tel chef prestigieux, semble bien exister depuis l'aube des temps.

De cette cuisine que son cher Baudelaire trouvait "dégoûtante et élémentaire", Baronian connaît tous les secrets, tous les parfums. Son impressionnante mémoire à la fois gustative et littéraire lui permet de citer fort à propos les grands gastronomes, d'Escoffier à Gaston Clément (qui régna sur les cuisines belges), mais aussi les écrivains, ses confrères, d'Alexandre Dumas à Simenon, de Ghelderode à Léon Daudet, sans oublier l'auteur d'Aux Armes de Bruxelles - la fine fleur, en somme. Il n'oublie pas les grands chefs, d'Yves Mattagne à Pierre Wynants, d'Alexandre Lous à Marcel Kreusch.

Des anguilles au vert au waterzooi, des asperges de Malines au speculoos, le lecteur goûte à tout ce que la joyeuse Belgique produit d'euphorisants. Blanche de Louvain (dont Hugo fustigeait "l'arrière-goût odieux"), cramique, crevettes grises, huîtres d'Ostende (célèbres au XIXème, et chantées par Nerval), faro ("de l'eau deux fois bue" dixit Baudelaire), filet américain (qui remonterait au XVIIIème) - tout nous est révélé des mystères de la gastronomie thioise. Jusqu'à l'origine véritable des frites, introduites à Bruxelles par des émigrés parisiens.

Un mythe s'effondre, celui de l'autochtonie belge des frites...

Qu'à cela ne tienne, noyons donc notre chagrin à coups de kriek à la cerise et de genièvre au citron dans les estaminets bruxellois, par exemple à la Fleur en Papier doré, comme les surréalistes et les membres du groupe Cobra, comme Thierry Marignac et Jérôme Leroy !

Christopher Gérard

Jean-Baptiste Baronian, Dictionnaire de la gastronomie & de la cuisine belges, Editions du Rouergue, 312 pages, 28€

Écrit par Archaïon dans Lectures, XVII Provinces | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28 août 2019

Avec Ludovic Maubreuil

A propos de Cinématique des muses

Naguère, j’ai évoqué le premier essai du cher Ludovic Maubreuil, Le cinéma ne se rend pas, ainsi que son Bréviaire de cinéphilie dissidente, tous deux publiés chez Alexipharmaque.

Né en 68, Ludovic Maubreuil est un cinéphile passionné à l’immense culture, résolument à contre-courant, comme le montre son site http://cinematique.blogspirit.com/.

Pour lui, la cinéphilie est une servante de la philosophie, à rebours de l’actuelle doxa qui réduit le cinéma à un jeu gratuit. Pour Maubreuil, les salles obscures sont devenues autant de cavernes au sens platonicien : des lieux où règnent le mensonge et le dévergondage, des dortoirs pour consommateurs fatigués.

Voilà qu’il nous propose avec Cinématique des muses une étrange galerie de vingt-et-un portraits moins d’actrices que de muses – ou d’initiatrices. Toutes ont ceci en commun qu’elles l’ont, telle Circé, pris dans leurs rets. A dessein, et non sans une élégante impertinence, Maubreuil a écarté les stars, offertes à tous les regards et si omniprésentes. Non, ce qu’il lui faut, ce sont les rares, les fées, les apparitions, les femmes ultimes d’Abellio. Mimsy Farmer, Tina Aumont, la troublante Johanna Shimkus (Les Aventuriers !), et, cette fascinante allégorie de la Mort, Cathy Rosier, l’inoubliable pianiste du Samouraï de Melville, celle aux pieds de qui tombe Jef Costello, l’arme (déchargée) à la main.

Maubreuil use de son érudition encyclopédique autant que non conventionnelle (il a vraiment tout vu et tout retenu) pour mettre en forme cette nostalgie née de l’émotion suscitée par l’apparition à l’écran d’une femme ensorcelante, par le destin souvent contrarié de ces muses disparues.

Christopher Gérard

Ludovic Maubreuil, Cinématique des muses. Vingt égéries secrètes du cinéma, Pierre-Guillaume de Roux, 216 pages, 18€

On dit du mal de Ludovic Maubreuil dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : ludovic maubreuil, cinéphilie, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |