01 avril 2021

Diogène à Paris

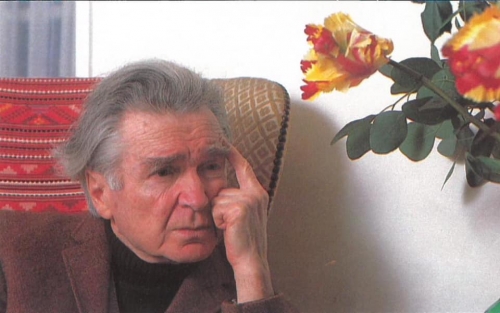

Vu par Jean-Luc Manaud

Dans Cioran. Ejaculations mystiques, son bel essai consacré à l’ermite de la rue de l’Odéon, le poète Stéphane Barsacq montre bien à quel point la lecture de Cioran (1911-1995) peut « enchanter nos peines ». Un autre ami, hélas depuis peu disparu, le philosophe et rebouteux Jean-François Gautier, précisait : « Plus qu’un nihiliste, Cioran, mystique de l’ennui, fut un grand affirmatif du génie d’exister sans illusions : sans remords inutiles. » Enfin, un troisième ami cher, Gabriel Matzneff, qui a longtemps arpenté les allées du Jardin du Luxembourg en compagnie de l’exilé roumain, orthodoxe comme lui, le décrit comme « un pyrrhonien nerveux et apocalyptique », écartelé « entre la transe et l’aboulie ». Qu’ajouter de plus à ces tentatives de définition de ce négateur viscéral, dont la lecture m’a souvent fait éclater de rire ?

Roboratifs, ses aphorismes, ciselés dans une langue digne du Grand Siècle, exaltent et stimulent. Quelquefois farceur, toujours lucide, l’hérétique des Carpates, suscite le rire et le doute libérateurs, et le refus de l’enthousiasme, à juste titre taxé de « bestial ». Sa fascination, au temps de sa folle jeunesse, pour une certaine Allemagne comme pour de barbares sursauts, l’avait à jamais vacciné – ce que feignirent de ne pas comprendre d’anachroniques justiciers …

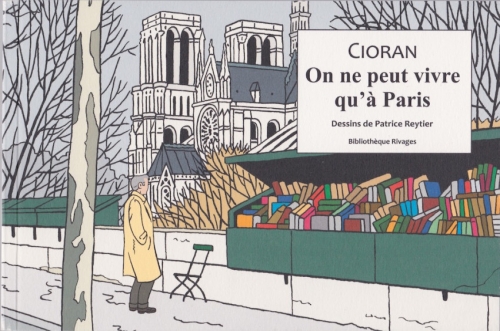

Cioran, notre Diogène, revient par la grâce… d’une bande dessinée dont j’ai pu, depuis un an ou deux, apprécier la qualité dans les colonnes de la revue Eléments. Patrice Reytier s’est amusé à illustrer une septantaine d’aphorismes, dont une majorité d’inédits dénichés dans les archives de Cioran au CNL. Tout l’art, réussi avec brio, consistait à découper un aphorisme en trois vignettes. Au départ perplexe, je dois confesser mon coupable plaisir, tant l’artiste rend bien l’esprit du moraliste. Au classicisme extrême des maximes correspond la ligne claire du dessinateur, qui rejoint Hergé ou Edgar-Pierre Jacobs.

Un vieux monsieur, toujours cravaté, souvent en imperméable, à la belle crinière grise coiffée en arrière, y déambule, pensif, dans un Paris intemporel, du Luxembourg à la place Saint-Sulpice.

Entre syllogismes et gémissements, les maximes les plus profondes avoisinent les plus habiles pirouettes, comme souvent chez ce génial pince-sans-rire.

« Quel dommage, s’exclame Cioran en passant devant Notre-Dame, que le scepticisme ne puisse pas être une religion ». Assis sur un banc du Luxembourg, il bougonne : « Toutes ces gifles qui, pour n’avoir pas été données, se retournent contre nous ». Le long de la Seine, « Il y a chez moi un fonds de venin que rien ne pourra entamer ni neutraliser ». Le ciel rose de Paris qui s’éveille colle bien à cette sentence : « La pureté des premières heures. Dès qu’on avance dans la journée, la lumière se prostitue ».

Je pourrais en citer bien d’autres, évidemment, comme cette si juste maxime : « Celui qui a échappé à la calomnie n’aura pas connu le plus fort des stimulants ». Ou encore le génial « Est nécessairement vulgaire tout ce qui est exempt d’un rien de funèbre ».

Vu par Eric Steppenwolf

Je ne sais plus qui rapportait cette anecdote si révélatrice, et qui m’enchante : Cioran admirait Henri Michaux, un temps son voisin dans le VIème arrondissement. Comme un soir, les deux amis discutaient jusque tard dans la nuit, Michaux laissa voir à quel point le bouleversait l’idée même d’une disparition de l’homme en tant qu’espèce. Et Cioran de trancher : « Je ne lui ai jamais pardonné cette émotion ».

Christopher Gérard

Cioran, On ne peut vivre qu’à Paris, Dessins de Patrice Reytier, Bibliothèque Rivages, 13.90€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, cioran | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

29 mars 2021

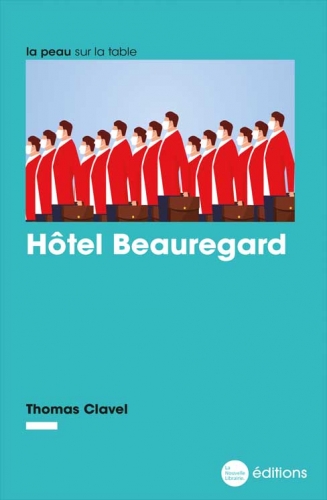

Hôtel Beauregard

Mon jeune confrère Thomas Clavel, qui enseigne le français en zone prioritaire, avait, l’an dernier, publié un salubre et courageux premier roman, plus exactement un conte philosophique, Un traître mot.

Dans une France où les crimes de langue seraient punis avec une toute autre sévérité que les crimes de sang, où l’imposture victimaire et la traque des phobies les plus absurdes seraient devenues la règle, il imaginait les mésaventures d’un jeune normalien qui, à la suite d’un dérapage verbal et d’une plainte déposée par une étudiante « issue de la Diversité » pour une note d’examen jugée oppressive, se voyait traîné comme un malpropre au tribunal et condamné séance tenante à une peine de prison ferme. Un traître mot décrivait non sans humour son incarcération et sa rééducation lexicale, et surtout sa résistance victorieuse au lavage de cerveau néo-obscurantiste.

La présente pandémie lui inspire un autre conte philosophique, Hôtel Beauregard, d’après le nom d’un hôtel abandonné du vieux Nice, qui sert de refuge à quelques rebelles au nouvel ordre sanitaire instauré après la cinquième vague d’un virus au nom imprononçable. Axelle, jeune doctorante en microbiologie marine, vit le énième confinement, entre son laboratoire de Monaco et ses prothèses électroniques, smartfaune étincelant de nuit comme de jour & ordinateur nomade, « source facile et intarissable du commun abreuvoir ». Thomas Clavel voit bien à quel point cet univers numérique, en fait parallèle, constitue un inframonde « ayant abandonné l’antique scène tellurique, cosmique, céleste ».

C’est précisément de ces abysses que surgira le malheur quand un simple cliché posté tous azimuts par un collègue étourdi déclenche un mécanisme digne d’une tragédie grecque. Car ces réseaux sociaux se trouvent piratés par des êtres maléfiques, nouveaux possédés, venus du fin fond des Enfers : dénonciateurs anonymes ou fanfarons, puritains de clavier, vengeurs en tous genres y pullulent, pareils aux démons de l’imagerie médiévale. Le fameux cliché d’Axelle démasquée attire l’attention de Nahama, blogueuse à moitié illettrée devenue toute-puissante influenceuse et même, par la grâce du pouvoir, Ambassadrice de l’Hygiène publique. Les lecteurs du Zohar se souviendront que Nahama, épouse de Noé, engendre des démons, comme Lilith.

Cette opportuniste lance contre l’inoffensive Axelle une chasse à l’homme (ou faut-il désormais écrire « à la femme » ?) où la haine incandescente, la surenchère la plus effroyable - toujours au nom de l’Empire du Bien - vont porter leurs fruits les plus vénéneux.

Subtile méditation sur le visage, le masque et l’incarnation, Hôtel Beauregard suscite l’effroi et la réflexion. Ce conte pâtit, ce sera mon unique bémol, du style oral adopté par un ou deux personnages, qui parlent « jeune » - argot qui vieillira vite … et qui m’écorche les oreilles. Dieux merci, Thomas Clavel écrit un français classique et poétique, ces quelques dialogues mis à part. Ce jeune écrivain prometteur fait sienne la réflexion d’Artaud, dans Le Théâtre et son double, « Bienfaisante, car poussant les hommes à se voir tels qu’ils sont, la peste fait tomber le masque, découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartufferie. »

Christopher Gérard

Thomas Clavel, Hôtel Beauregard, La Nouvelle Librairie, 218 pages, 14.90€. Chez le même éditeur, Un traître mot.

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Lectures, Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

16 mars 2021

Sur Claude Sautet

Né en 1968, Ludovic Maubreuil est un cinéphile passionné à l’immense culture, résolument à contre-courant, comme le montre son site http://cinematique.blogspirit.com/.

Pour lui, la cinéphilie est une servante de la philosophie, à rebours de l’actuelle doxa qui réduit le cinéma à un jeu gratuit. Pour Maubreuil, les salles obscures (pour ne rien dire des omniprésentes séries) sont devenues autant de cavernes au sens platonicien : des dortoirs pour consommateurs fourbus.

Dans Cinématique des muses, il présentait une étrange galerie de vingt-et-un portraits de muses ou d’initiatrices, parmi lesquelles Mimsy Farmer et cette fascinante allégorie de la Mort, Cathy Rosier, l’inoubliable pianiste du Samouraï.

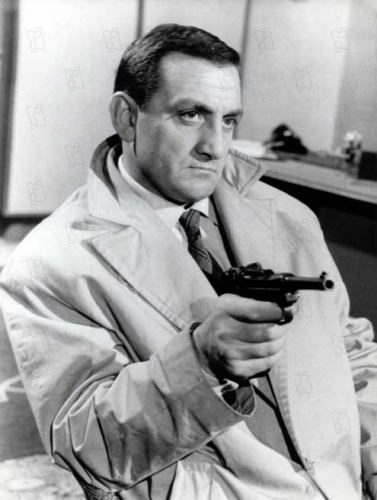

Aujourd’hui, il réhabilite Claude Sautet (1924-2000), un réalisateur attachant quelque peu sous-évalué par la critique et dont il montre bien l’aptitude à mettre un univers en forme. Le titre de son passionnant essai, Claude Sautet. Du Film noir à l’œuvre au blanc, fait référence au Grand Œuvre alchimique et à son symbolisme au sens jungien. Séparation du subtil et de l’épais, stade de purification sous l’égide de la Lune, l’œuvre au blanc est la deuxième étape, juste après l’œuvre au noir, qu’elle poursuit dans le sens d’un accroissement de la conscience de soi. Ludovic Maubreuil se penche ainsi sur le riche symbolisme chromatique des films de Sautet, qui, manifestement, comme tous les maîtres authentiques, ne laissait rien au hasard. Neurologue de formation, Ludovic Maubreuil revisite tous ces grands films que furent Les Choses de la vie, avec les inoubliables Michel Piccoli et Romy Schneider, César et Rosalie, sans oublier les premiers, Classe tous risques, avec l’immense Lino Ventura.

Personnages, situations, récurrences (comme le trio amoureux, la tabagie ou le rôle de l’argent), mais aussi dialogues et plans traduisent la profondeur et la subtilité de ce cinéaste. Le regretté Jean Parvulesco avait, dans son étrange roman Les Mystères de la Villa Atlantis, où le cinéaste apparaît aux côtés de Bulle Ogier ou de Dominique Sanda, souligné « l’irrémédiable, la vertigineuse et si belle tristesse du cinéma de Sautet ». L’homme n’avait en effet pas son pareil pour mettre en images la dissonance moderne, la poignante solitude de nos contemporains. Magnifiquement joués, ses couples incarnent cette déréliction d’enfants mécontents et gavés, qui fut le propre d’une époque : « Le cinéma de Sautet, c’est la tragédie de l’homme séparé, dont les déboires professionnels ou sentimentaux ne sont finalement que l’allégorie ».

Comment ne pas être ému par ce livre empli de savoir et de sensibilité, et qui fut parmi les derniers publiés par Pierre-Guillaume de Roux, gentilhomme des lettres ?

Une suggestion ? Que le cher Ludovic Maubreuil nous offre un essai du même niveau sur Jean-Pierre Melville !

Christopher Gérard

Ludovic Maubreuil, Claude Sautet. Du Film noir à l’œuvre au blanc, Pierre-Guillaume de Roux, 226 pages, 18€

Il est question de Ludovic Maubreuil dans Quolibets :

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : cinéma, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 février 2021

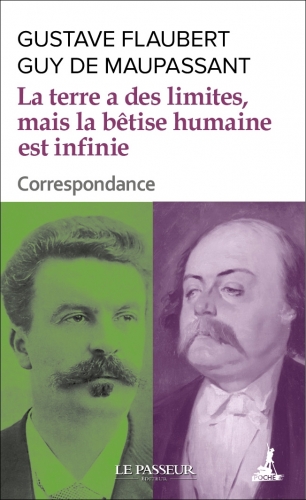

La terre a ses limites, mais la bêtise humaine est infinie

« C’est à Flaubert que Maupassant devra sa tenue d’écrivain, son indépendance d’esprit, son mépris des honneurs » affirme Paul Morand dans sa Vie de Guy de Maupassant. La précieuse correspondance échangée sept ans durant entre ces deux misanthropes, le jeune Guy de Maupassant et Gustave Flaubert, illustre cette intuition. L’aîné signe « votre vieux solide » des missives au cadet taxé de « lubrique auteur » ou d’ « obscène jeune homme » qui témoignent d’une affection toute paternelle envers le fils de sa vieille amie Laure, qui se trouve aussi être le neveu d’Alfred Le Poittevin, son regretté ami de jeunesse qui lui fit découvrir Sade et Byron.

L’aîné, Gustave, invite son cadet à déjeuner les dimanches de la belle saison et le comble de conseils littéraires ou stratégiques, d’exhortations au travail (« Un homme qui s’est institué artiste n’a plus le droit de vivre comme les autres »), de règles de vie (le fabuleux « Les honneurs déshonorent ; le titre dégrade ; la fonction abrutit », ou encore « Prenez garde à la tristesse. C’est un vice »).

De son côté, Maupassant sollicite l’appui de Flaubert pour accélérer son passage du Ministère de la Marine et des Colonies, où il périt d’ennui onze heures par jour, à celui de l’Instruction publique. Un moment inquiété pour « outrage aux mœurs » pour des vers licencieux, Maupassant demande aussi à Flaubert d’écrire en sa faveur dans la presse.

De son côté, le jeune auteur joue le rôle de documentaliste pour le boulimique Flaubert (à propos des falaises d’Etretat entre autres, pendant la rédaction de Bouvard et Pécuchet) et d’intermédiaire avec ses éditeurs ou avec tel ministre pour une pension d’écrivain.

Tous deux communient dans le mépris de « la basse envie démocratique », de la bêtise humaine et des classes dirigeantes de leur temps (« noyer les beaux messieurs crétins avec les belles dames catins »). Le lecteur y décèle les premières traces du mal qui emportera Maupassant tout en assistant à ses premiers succès littéraires, quand sa nouvelle Boule de suif, qui lance Maupassant, émerveille le vieux Flaubert.

Entre ces deux génies existe une amitié, filiale ou paternelle, en tout cas d’une réelle profondeur : tous deux ont bien le cœur pris par l’autre, sans tricherie ni calculs.

Une magnifique correspondance, dont je livre cet aphorisme de Flaubert, pour la route : « La poésie, comme le soleil, met de l’or sur le fumier ».

Christopher Gérard

Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, La terre a des limites, mais la bêtise humaine est infinie, Correspondance 1873-1880, Le Passeur, 256 pages, 7,5€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, le passeur, flaubert, maupassant | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10 février 2021

En cherchant Jean Parvulesco

Quelle surprise de voir paraître un essai intitulé En cherchant Jean Parvulesco, sous la plume de Christophe Bourseiller, journaliste, spécialiste de l’ultragauche… et surtout connu comme acteur. Fils de comédiens, il apparaît en effet très jeune dans trois films de Jean-Luc Godard, son « parrain », aux côtés, le veinard, de Marina Vlady ou de Macha Méril. Avec le recul, il se voit comme un « singe savant » ou, plus âgé (dans les films d’Yves Robert ou de Claude Lelouch), comme « un pitre plein de morgue ».

En réalité, le livre est une sorte de lettre à Godard, pleine d’amertume. Sa première moitié est centrée sur le cinéaste, à la fois placé sur un piédestal et cible de reproches plus ou moins implicites. A l’origine, la fameuse scène d’A bout de souffle où Jean-Pierre Melville, qui joue le rôle d’un écrivain qui s’appelle Jean Parvulesco, répond à Jean Seberg que sa plus grande ambition dans la vie est de « devenir immortel, et puis mourir ».

Christophe Bourseiller semble s’agacer a posteriori de l’importance accordée par Godard à cet inconnu, car, en 1960, Jean Parvulesco n’a rien publié ; il grenouille dans les milieux de la Nouvelle Vague avec Alfred Eibel et Michel Mourlet. Ce futur auteur ésotérique, ami d’Abellio et de Rohmer, proche d’Eliade et de Melville, justement, est en train de devenir une figure mythique. Fut-il un agent de la Sécurité militaire française, voire des services britanniques, dans la Vienne du Troisième Homme ? Quel fut son rôle occulte dans certain gouvernement provisoire en exil à Madrid ? Sauva-t-il l'acteur Maurice Ronet d’une plongée fatale dans la guérilla anti-marxiste en Angola ? Mystère et boule de gomme.

Tout au long des pages, le lecteur perçoit chez Christophe Bourseiller un mélange de fascination ennuyée pour Parvulesco, perdant complet aux yeux de cet homme installé (professeur à Sciences Po, chez lui dans tout l’appareil politico-médiatique) et aussi de profond ressentiment à l’égard de Godard. Nous passons de l’une à l’autre sans toujours savoir où veut en venir ce Narcisse contrarié. Parfois pointe l’impression que l’exilé roumain sert de stylet dans un règlement de compte.

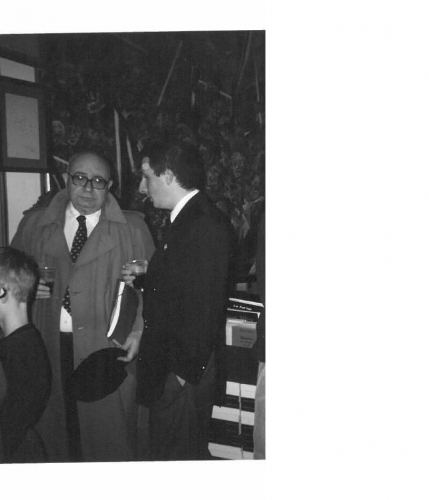

Jean Parvulesco et CG rue Férou, à L'Age d'Homme, 2001

Bourseiller n’est pas écrivain, juste un journaliste – lui manque hélas ! la patte du styliste pour décrire ce malaise. D’où ma déception à lecture de son livre, qui n’est pas vraiment une enquête ni une descente en soi-même. Dommage.

En un mot comme en cent, l’énigmatique Jean Parvulesco (1929-2010), un ami regretté, qui écrivait « dans un but de guerre eschatologique finale », le voyant extra-lucide entre burlesque et vision, le continuateur en géopolitique de Karl Haushofer -Endkampf pour le bloc continental ! -, le conspirateur-né et le flamboyant mythomane, cette figure attachante des décennies durant d’un certain underground, attend toujours un livre digne de lui.

Christopher Gérard

Christophe Bourseiller, En cherchant Jean Parvulesco, La Table ronde, 128 pages, 14€

Il est question de Jean Parvulesco dans Les Nobles Voyageurs

Voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2010/11/24/exit-je...

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |