18 juillet 2022

L’ultime roman de John le Carré

Nombreux sont ceux, je l’ai dit naguère, qui ne comprennent pas que John le Carré (1931-2020) n’ait jamais eu le Nobel de littérature, tant son oeuvre, traduite dans maintes langues, a changé du tout au tout le roman d’espionnage et radiographié cette Angleterre impériale « en chute libre », celle de M. Johnson e.a., qui l’exaspérait au point de lui faire prendre, juste avant de mourir, la nationalité irlandaise.

L’ancien professeur à Eton devenu cold warrior à Berne, Hambourg et Berlin, l’agent des prestigieux MI 5 (sécurité intérieure) et MI 6 (documentation extérieure) s’est révélé comme l’un des auteurs majeurs de la littérature contemporaine.

C’est donc avec une réelle tristesse que j’ai lu, sans même attendre la traduction française, prévue en octobre au Seuil, Silverview, son ultime roman, paru moins d’un an après sa mort. Le titre lui-même traduit bien le caractère énigmatique du récit, tout en allusions et en demi-teintes, qui, sans être un chef-d’œuvre stricto sensu, nous laisse ce que, dans sa postface, le fils de l’écrivain, Nick Cornwell (lui aussi auteur), appelle justement « a song of experience ». Dès les premières pages, le lecteur est pris dans les filets de son « agent traitant », qui le manipule avec maestria.

Comme toujours chez le Carré, les grandes figures sont réussies : Proctor, officiellement diplomate du Foreign Office et en réalité officier supérieur du Secret Intelligence Service, naguère chef de station à Buenos Aires du temps de la Guerre des Falklands, aujourd’hui chargé de tirer au clair une trouble affaire de fuites dans un réseau hyper-sécurisé où communique la crème des services anglo-américains. Proctor provient d’une famille de la gentry, mais attention libérale - pas tory pour un shilling - qui a compté quelques figures d’espions dans le Lisbonne de la guerre, chez les décodeurs de Bletchley Park et même dans l’Albanie des années 50.

Aux antipodes de l’espion désabusé qui fait bien entendu songer à Smiley, Julian - « a great Roman emperor » -, jeune trader de la City reconverti pour des raisons inconnues en libraire dans une station balnéaire de l’East Anglia avec ses plages 1900. Le roman commence d’ailleurs dans cette librairie déserte, où débarque, revêtu d’un imper râpé et coiffé d’un Homburg démodé, un ami de son défunt père, Edward, parfois prononcé Edvard, émigré polonais, ex-professeur de théologie marxiste à La Havane, Zagreb et Gdansk, fils d’un fasciste polonais fusillé à la Libération, ci-devant agent des services britanniques. En quelques pages, toute l’atmosphère du récit est campée avec ce ton et ce génie du dialogue propres à le Carré. Nous apprenons au fil du récit qu’Edvard a été connu par le Service sous le pseudo de Florian, agent aussi providentiel - excellent rendement - que portant malheur à ceux qui l’approchent de trop près, comme cette famille jordanienne, active dans une ONG saoudienne en Bosnie et qui sera victime d’une bavure. Edvard-Florian se trouvait en effet en mission dans le coin, recrutant à tour de bras sous identité allemande dans les Balkans en feu. Ses bons contacts avec un colonel serbe (les inévitables méchants du récit) lui permettent de sauver la belle Salma, mais ni son mari ni son fils. Dévasté par cette tuerie dont il est peut-être responsable, Florian se réfugie en Angleterre, à Silverview, le manoir de sa future femme, Deborah, qui se trouve être analyste en chef du Service pour le Moyen Orient. Le Carré signale incidemment que Silverview est la traduction anglaise de Silberblick, le nom de la maison occupée à Weimar par Nietzsche et sa sœur pendant les dernières années de la vie du philosophe. N’en révélons pas davantage.

Nous retrouvons dans ce roman testament de le Carré nombre de ses obsessions : la figure d’un père indigne (ici, ils sont deux), l’analyse du traître en tant qu’archétype humain, l’exaspération face à la vassalisation d’une Grande-Bretagne rêvant à sa grandeur disparue, la virulente critique de la politique américaine (« America’s determination to manage the Middle East at all costs, its habits of launching a new war every time it needs to deal with the effects of the last one » et, à méditer en ces temps de propagandes éhontées, « NATO as a leftover Cold War relic doing more harm than good »). Enfin, cette vision grinçante de services secrets finalement peu efficaces, taraudés par le doute comme par l’arrivisme.

Quel talent, tudieu ! Comment ne pas rêver au roman que lui aurait inspiré cette atroce guerre d’Ukraine ?

Christopher Gérard

John le Carré, Silverview, Penguin Books, 256 pages, 8,99£

Lire aussi mon hommage du 14 décembre 2020 :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2020/12/14/exit-john-le-carre-6284184.html

Il est question de John le Carré dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07 mai 2022

Guerre, de Céline

Comme me le disait naguère l’un des meilleurs connaisseurs de Céline, le cher Marc Laudelout, éditeur depuis quarante ans du Bulletin célinien, Louis-Ferdinand Céline, né sous le signe des Gémeaux, était ambivalent, « tour à tour misanthrope et compatissant, généreux et avare, courageux et pusillanime ». L’image que l’écrivain donnait de lui n’était, à dessein, pas conforme à ce qu’il était en réalité : ne disait-il pas « Il faut noircir et se noircir » ?

Cette noirceur surjouée se retrouve dans Guerre, que publie Gallimard. En août 2021, Le Monde annonçait la découverte de milliers de feuillets, dérobés au domicile de Céline en 1944 par un résistant indélicat. Voici donc la première publication de ces fameux inédits, Guerre, deux cents cinquante feuillets, dont le titre est bien dû à Céline (il en parle dans une lettre à son éditeur de l’époque, Denoël). Le texte date sans doute de 1934. Il s’agit du récit romancé de son expérience, moins du front des Flandres proprement dit que de sa blessure qui fait de lui un homme traumatisé à vie et qui, jusqu’à son dernier souffle, souffrira de spasmes, d’acouphèmes et de névralgies. D’où la légende de sa trépanation, plus probablement une commotion et un tympan percé causés par l’explosion d’un obus. Guerre commence juste après la déflagration qui tue ses camarades et laisse Ferdinand, unique survivant, grièvement blessé dans la boue. Cette première partie est saisissante, tant l’horreur et la douleur sont bien rendues par un écrivain à la puissance sans pareil. Le champ de bataille y est décrit en panavision, avec le son (les affreux bourdonnements dans les oreilles du narrateur) et les odeurs : « J’ai attrappé la guerre dans ma tête. Elle est enfermée dans ma tête ».

Pris de fièvre, Ferdinand délire au point d’échanger des propos décousus avec ses camarades défunts. Ce passage possède un je-ne-sais-quoi de fantastique et de celtique, quand le monde des morts communique avec celui des vivants. Une mystérieuse allusion est d’ailleurs faite au Roi Krogold, personnage central d’un conte médiéval, autre inédit retrouvé de Céline.

La partie suivante nous le décrit à Virginal Secours, un hôpital de campagne non loin du front, que le romancier situe à Peurdu-sur-la-Lys, en réalité Hazebrouck. « Peurdu » pourrait se lire comme un double jeu de mot : peur et perdu. Ces deux sentiments, la hantise du front et des sales blessures, ainsi que cette horrible impression de flottement, Céline les rend avec brio. Cette partie est aussi grivoise, salace même, avec l’intervention, fantasmée ou réelle, d’une infirmière, L’Espinasse (jeu de mot graveleux ?), qui a tendance à « tâter le roméo » de certains blessés. Le burlesque fait ainsi irruption dans la tragédie.

La partie suivante narre les sorties avec un camarade, Bébert, qui devient Cascade (le manuscrit est parfois incohérent), un souteneur, répugnant personnage qui se révèle aussi plus ou moins déserteur, ce qui lui vaudra d’être fusillé. De salace, le ton devient ordurier. C’est à mon sens le passage le plus faible de cet inégal roman, surtout dans la scène de la dispute entre le maquereau et sa protégée. Un passage pornographique de voyeurisme est quant à lui réussi, à la fois triste et cocasse - célinien en diable.

La fin, avec le départ du blessé pour Londres, relève du grand art par ses réflexions sur le tragique de la vie. L’auteur opère alors un saut temporel en disant explicitement qu’il écrit vingt ans après les faits : « Faut se méfier. C’est putain le passé, ça fond dans la rêvasserie. Il prend des petites mélodies en route qu’on lui demandait pas. Il vous revient maquillé de pleurs et de repentirs en vadrouillant. C’est pas sérieux. »

« Ce n’était pas un homme au cœur dur », disait de Céline son ami Marcel Aymé. Tout lecteur de Guerre comprend cela malgré l’apparent cynisme du narrateur. Texte inégal, car il faut rappeler qu’il s’agit d’un premier jet (et l’on sait à quel point le travailleur fanatique qu’était Céline pouvait passer du temps à raturer et à corriger), Guerre offre, sans être un grand livre, un témoignage à la fois cru et sensible, d’une réelle puissance, sur un épisode central dans la vie de Céline, immense écrivain.

Christopher Gérard

Louis-Ferdinand Céline, Guerre, Gallimard, 184 pages, 19€

* Juste un bémol : quelle mouche a piqué Gallimard d’ajouter un lexique aussi cucul-la-praline à la fin du volume pour expliquer - à qui donc ? - des termes tels que poilu, badine, caboulot … ou pompier (rien à voir avec les incendies) ?

*

**

Lire aussi ma chronique du 24 février 2022 :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2022/02/24/le-celine-de-marc-laudelout-6368046.html

On dit du mal de Céline dans Les Nobles Voyageurs

24 décembre 2021

Martha Argerich

« Pianiste-chamane », Martha Argerich est l’héroïne du dernier livre de Véronique Bergen, poète, essayiste … et pianiste dont le regretté Jacques De Decker me vantait naguère la finesse du toucher.

Son portrait de l’interprète, décrit comme une « évocation rhapsodique » est ouvertement subjectif ; il se double d’une réflexion en profondeur sur l’effet de la musique sur un quadruple corps : celui du compositeur, de son interprète, du public et de l’instrument. Le caractère théurgique de la musique en tant que culte à mystère est magnifié dans cet essai aussi érudit que lyrique, où l’architecture de l’œuvre et la palette des coloris trouvent leur subtil équilibre.

Car Martha Argerich parvient, et c’est là que réside son génie, à consilier, sur le fil du rasoir, structure et couleurs, sans jamais se montrer trop cérébrale ni trop échevelée : « Retrouver la fraîcheur, voilà l’enjeu ». Véronique Bergen rappelle à propos l’aphorisme de Cioran, dans Les Syllogismes de l’amertume, « A quoi bon fréquenter Platon, quand un saxophone peut aussi bien nous faire entrevoir un autre monde ? » Comment parler de manière audible, sans bavardage abstrus, du sortilège musical qui apaise et guérit ? Mission accomplie.

Christopher Gérard

Véronique Bergen, Martha Argerich. L’art des passages, Samsa, 160 pages.

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07 août 2021

Terminal Croisière

A propos de Morphine monojet, l’un des précédents romans de Thierry Marignac, je disais ceci : « l’auteur de polars aussi originaux que Milieu hostile et Renegade Boxing Club a, de haute lutte, conquis sa place d’orfèvre par la grâce d’une langue drue et d’un œil de lynx. »

Ce verdict, je le maintiens mordicus à la lecture de Terminal Croisière, le roman qu’il a eu la gentillesse de me dédier. Depuis quelques années déjà, je l’exhortais à utiliser sa connaissance de la capitale de l’Union européenne dans un roman. C’est chose faite, et de façon plus qu’originale, puisque l’intrigue ne se passe ni aux alentours du Parlement ou de la Commission, ni dans ces pubs irlandais ou ces trattorias de luxe où surnagent chargés de communication et trafiquants d’influence, attachés parlementaires et barbouzes – « cette ambiance de sac et de corde ».

Non, Thierry Marignac nous décrit ce petit monde aussi corrompu que condescendant de façon indirecte, sur un paquebot de luxe et dans des containers de la police des douanes. Depuis A Quai et Cargo sobre, nous savons à quel point Thierry Marignac est fasciné par les zones portuaires et les huis-clos maritimes : Terminal Croisière en constitue la quintessence.

Nous y retrouvons, vieilli et passablement assagi, Thomas Dessaignes, traducteur de son métier, ex-facilitateur ONG, ex-employé de la Croix-Rouge expulsé de Moscou et lié naguère à la pègre des ghettos noirs, « demi-solde d’une caste inférieure d’employés internationaux ». Pour l’heure, familier des commissariats et des tribunaux bruxellois où il opère comme interprète de l’anglais et du russe, Dessaignes travaille pour le Ministère belge de la Justice. L’art de l’interrogatoire joue d’ailleurs un rôle essentiel dans ce roman complexe et d’une rare finesse psychologique qui rend bien le caractère tortueux du jeu cruel entre le policier, le suspect et leur interprète… qui, lui, ne croit à aucun des deux susmentionnés.

Invité par le Pen-Club à un séminaire sur le poète russe Derjavine, jadis Garde des Sceaux du Tsar, Dessaignes, qui est aussi traducteur de poésie russe (il s’agit bien d’une sorte de double de l’auteur), y fait la rencontre d’une journaliste russe, Svetlana, « aux yeux ardoise luisante de pluie » qui, elle, participe à un séminaire de la presse eurasiatique. L’arrestation d’un jeune Tchétchène pour détention d’opium, l’agression manquée contre cette journaliste trop indépendante, des paris clandestins à fond de cale, une mystérieuse panne des smartfaunes en pleine mer, les interrogatoires serrés d’un homme d’affaires britannique et d’ intermédiaires kazakh et géorgien scandent ce roman ficelé avec brio. Les allusions à un réseau d’influence kazakh comme à de mirifiques contrats pour un aéroport d’Asie centrale nous plongent dans les dessous de l’histoire contemporaine. Enfin, la description parfois lyrique des mélancoliques amours, passées et présentes, de Dessaignes illustrent ce syllogisme de l’amertume du regretté Cioran : « Plus un esprit est revenu de tout, plus il risque, si l’amour le frappe, de réagir en midinette ».

Le style de Thierry Marignac, sec et vif ; sa parfaite maîtrise du récit et de ses parenthèses temporelles, la finesse des observations - et surtout des allusions - font de Terminal Croisière un magistral roman de maturité.

Christopher Gérard

Thierry Marignac, Terminal Croisière, Auda Isarn, 168 pages, 12€

Voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2016/03/01/barbare...

Écrit par Archaïon dans Figures, Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

01 août 2021

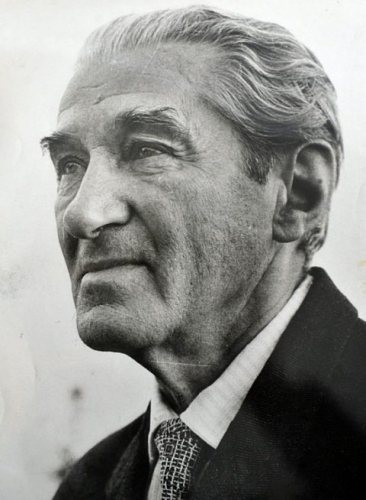

Le Roman de Londres

D’après Vladimir Dimitrijević, qui en publia la première traduction à L’Age d’Homme, Le Roman de Londres, roman-fleuve du grand écrivain serbe Miloš Tsernianski (1893-1977), fut « le dernier livre en noir et blanc ». Que voulait dire cet éditeur de légende, si ce n’est que ce roman témoigne d’un univers englouti – celui des personnes déplacées et de la Guerre froide ? Dimitri, comme tout le monde l’appelait, avait connu la dure loi de l’exil quand sont inaccessibles et les proches, parfois emprisonnés ou pire, et la maison natale, souvent détruite ou confisquée.

Dimitri m’avait offert ce roman lors d’une de ces visites dans sa librairie de la rue Férou qui duraient des heures et vous laissaient enchanté et moins ignare. D’où ma joie à le savoir réédité dans La Bibliothèque de Dimitri, aux éditions Noir sur blanc.

L’auteur fut une sorte d’Ulysse serbe, né dans l’empire austro-hongrois, éduqué à Timisoara, Fiume et Vienne avant de connaître les fronts galicien et italien. Poète moderniste, Tsernianski fut diplomate au service du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à Berlin, Lisbonne avant de connaître en 1941, et ce près de vingt-cinq ans durant, l’exil et la pauvreté à Londres, expérience qui nourrit son œuvre.

Le Roman de Londres est le roman d’un banni, le prince Repnine, aristocrate de la Vieille Russie, fils d’un diplomate anglophile et officier d’état-major dans l’Armée blanche. De justesse, il parvient à échapper aux bolcheviks en embarquant pour Constantinople avec les troupes du général Wrangel, dans la Crimée de 1920. C’est à cette occasion qu’il rencontre Nadia, sa future femme, qu’il épouse à Athènes. Ce couple sans descendance vit le drame du déclassement et du désespoir pendant un quart de siècle, d’Alger à Paris, et pour finir dans le Londres du Blitz, où les Repnine arrivent avec des papiers polonais. Petits métiers, déménagements fréquents, aides parfois intéressées, lutte permanente pour surnager dans un monde appauvri par la guerre, tel est leur quotidien.

Le récit se passe pendant l’hiver 46-47, quand Nicolas Repnine prépare le départ de sa femme Nadia pour New-York, où l’attend sa tante. Lui, restera à Londres, car scellé est son destin et achevée sa mission : empêcher que sa femme ne termine dans la misère.

Ce livre poignant, d’une fabuleuse richesse sur le plan psychologique, constitue une sorte de parabole de l’homme contemporain, perdu dans une ville tentaculaire où il n’est rien. Surtout, l’exil, avec ses humiliations et ses espoirs déçus, les intrigues parfois fatales propres aux cercles d’émigrés, le dénuement et l’amertume, la lente plongée vers le néant, la volonté de ne pas déchoir, l’orgueil, l’obsédante présence des fantômes (une jeune fille jadis courtisée sur la Perspective Nevski, un ami suicidé à Prague ou à Bruxelles,…) donnent à ce roman une ampleur peu commune. De son malheur en terre étrangère, Miloš Tsernianski a tiré un chef d’œuvre qui prend à la gorge.

Christopher Gérard

Miloš Tsernianski, Le Roman de Londres, Noir sur blanc, 752 pages, 27€. Postface de Vladimir Dimitrijević.

Écrit par Archaïon dans Lectures, Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature serbe | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |