13 avril 2023

Fréquence Gracq

Disparu en 2007, Julien Gracq nous revient par vagues successives, des Manuscrits de guerre aux Terres du Couchant, comme pour nous adresser un salut d’outre-tombe. Un étrange texte d’une quarantaine de pages sort ainsi de l’ombre, La Maison, qui ne fut, semble-t-il, jamais proposé à José Corti. Rédigé juste après la guerre, trop long pour figurer dans Liberté grande, ce texte aura probablement été rangé dans un tiroir par l’écrivain, qui s’attaquait alors à la rédaction du Rivage des Syrtes.

La Maison, dont l’éditeur nous offre aussi le manuscrit, est une nouvelle aboutie, ou plutôt un conte d’une limpidité toute gracquienne, un fragment ciselé.

Le narrateur, sans doute un professeur sous l’Occupation, y évoque le voyage régulier qu’il fait en autocar dans la province française. L’homme observe le paysage, plus en expert (serait-il géographe ?) qu’en rêveur inattentif - le regard rivé. Au milieu d’un nulle part crayeux, « une zone étroite, pareille au coup d’ongle d’un doigt mauvais au travers de campagnes banales et cossues ». Entre deux tristes futaies, une maison apparaît, que le narrateur voudra voir de près, un jour de pluie. Sa traversée du bois détrempé, aux mousses spongieuses, au milieu de cette « étendue miséreuse et maladive » prend un tour quasi mythologique, comme si l’homme pénétrait dans la gaste terre des Contes du Graal - la terre morte. Par un admirable crescendo d’une totale densité, Gracq nous guide vers cette demeure en apparence abandonnée. D’une fenêtre ouverte, une voix s’élève soudain, le chant d’une femme, une voix celtique (« je songe toujours à la langue gaélique dont le nom et le domaine géographique m’enchantent »). Récit d’un envoûtement, souvenir d’un périple initiatique, cette Maison capte nos regards, pareille à la fée qu’elle abrite peut-être.

Christopher Gérard

Julien Gracq, La Maison, Éditions Corti, 76 pages, 15€

Écrit par Archaïon dans Figures, Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

09 novembre 2022

Jean-Baptiste Baronian, gastrologue & culinographe

Pour le connaître un peu, je sais que Jean-Baptiste Baronian est une sorte d’ogre. La cravate n’y change rien : sous des dehors policés, l’homme est un affamé, un fauve à l’appétit universel. Viandes rouges et éditions originales, symphonies et polars, vins du Rhône et du Bordelais, tout est bon pour combler, un bref instant, sa fringale d’Agathopède (pour ce mot, voir son Dictionnaire amoureux de la Belgique).

Il vient de le prouver une fois de plus en publiant son Dictionnaire des écrivains gastronomes, d’Apollinaire à Zola, monument d’érudition sauvage où j’ai l’honneur et le plaisir de figurer avec quelques Belges, et non des moindres, de Pirotte à des Ombiaux, de Goffin à Namur. Notre encyclopédiste s’est amusé à répertorier culinographes & gastrologues, amateurs de bonne chère et adeptes de la dive bouteille.

Leurs communs ancêtres ? Rabelais et Balzac, et Dumas, assurément. Les élus doivent avoir composé non des livres de recettes (sauf avec un réel talent littéraire, comme Brillat-Savarin, Curnonsky ou Coffe), mais illustré dans leur œuvre le plaisir de manger ou de boire, qui « passe par l’esprit et par l’imaginaire ».

Un défilé de fines gueules, en somme, où l’on croise Agatha Christie et Gérard Oberlé, Jacques Chardonne et Sébastien Lapaque, San Antonio et Michel Houellebecq, tant d’autres comme le pantagruélique docteur Daudet, le bretteur royaliste, qui proclamait haut et fort : « Les régimes sont une abominable blague ».

Christopher Gérard

Jean-Baptiste Baronian, Dictionnaire des écrivains gastronomes. De Apollinaire à Zola, Flammarion, 432 pages, 26€

*

**

Voir aussi :

Gourmet et gourmand, le très érudit Jean-Baptiste Baronian nous livre avec ce Dictionnaire de gastronomie & de cuisine belges à l'étonnante couverture fuschia la suite, en quelque sorte, de son Dictionnaire amoureux de la Belgique (Plon).

Avec un soin maniaque et sans lésiner sur les détails les plus pointus, l'auteur promène son lecteur dans l'histoire culinaire et littéraire du royaume, depuis la fin du Moyen Age jusqu'à nos jours. Des incunables aux guides Delta, Baronian a tout dévoré sur la cuisine belge, que le grand Curnonsky considérait comme la meilleure d'Europe... après la française.

Surtout, comme l'homme n'est pas le moins du monde cuisinier mais plutôt amateur averti et exigeant bon vivant, il s'est intéressé non point aux recettes mais à l'histoire des mets, à leurs origines plus ou moins lointaines, même s'il montre que maintes recettes dites "traditionnelles" ne remontent pas nécessairement à Ambiorix.

Et, a contrario, plus d'une recette inventée par tel chef prestigieux, semble bien exister depuis l'aube des temps.

De cette cuisine que son cher Baudelaire trouvait "dégoûtante et élémentaire", Baronian connaît tous les secrets, tous les parfums. Son impressionnante mémoire à la fois gustative et littéraire lui permet de citer fort à propos les grands gastronomes, d'Escoffier à Gaston Clément (qui régna sur les cuisines belges), mais aussi les écrivains, ses confrères, d'Alexandre Dumas à Simenon, de Ghelderode à Léon Daudet, sans oublier l'auteur d'Aux Armes de Bruxelles - la fine fleur, en somme. Il n'oublie pas les grands chefs, d'Yves Mattagne à Pierre Wynants, d'Alexandre Lous à Marcel Kreusch.

Des anguilles au vert au waterzooi, des asperges de Malines au speculoos, le lecteur goûte à tout ce que la joyeuse Belgique produit d'euphorisants. Blanche de Louvain (dont Hugo fustigeait "l'arrière-goût odieux"), cramique, crevettes grises, huîtres d'Ostende (célèbres au XIXème, et chantées par Nerval), faro ("de l'eau deux fois bue" dixit Baudelaire), filet américain (qui remonterait au XVIIIème) - tout nous est révélé des mystères de la gastronomie thioise. Jusqu'à l'origine véritable des frites, introduites à Bruxelles par des émigrés parisiens.

Un mythe s'effondre, celui de l'autochtonie belge des frites...

Qu'à cela ne tienne, noyons donc notre chagrin à coups de kriek à la cerise et de genièvre au citron dans les estaminets bruxellois, par exemple à la Fleur en Papier doré, comme les surréalistes et les membres du groupe Cobra, comme Thierry Marignac et Jérôme Leroy !

Christopher Gérard

Jean-Baptiste Baronian, Dictionnaire de la gastronomie & de la cuisine belges, Editions du Rouergue, 312 pages, 28€

Il est question de cet écrivain dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures, XVII Provinces | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

19 septembre 2022

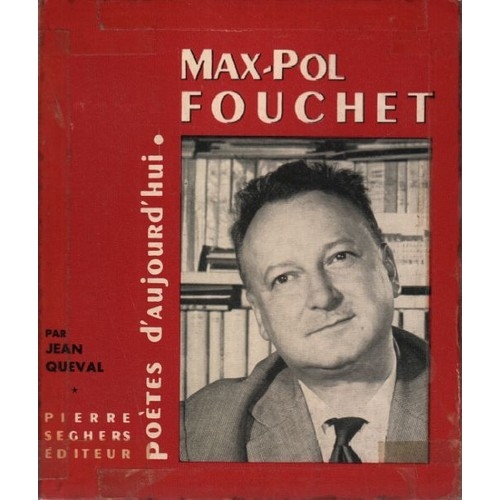

Présence de Max-Pol Fouchet

Exceptionnelle vente de livres rares - plus de 1200 lots - que celle qui se déroulera les 8 et 9 octobre prochains à l’Hôtel des ventes de Mayenne, puisqu’il s’agira de disperser la bibliothèque de Max-Pol Fouchet (1913-1980). Poète, fondateur en 1939 de la revue Fontaine, écrivain, critique, ethnologue, homme de radio et de télévision (Lectures pour tous), l’homme connut tout le monde depuis la fin des années 30 jusqu’à sa mort en 1980, soit pendant le dernier âge d’or de la littérature française. C’est le libraire de la rue Gay-Lussac, Alexis Chevalier, alias Le Pélican noir (http://www.pelican-noir.com/), un homme d’une érudition aussi fantastique que généreuse, qui a rédigé le catalogue de cette vente historique. Il a pu, l’heureux homme, pénétrer dans la maison de l’écrivain, située rue de Bièvre, et restée intacte depuis 1980, telle une bulle temporelle. Le rêve de tout bibliomane, des murs tapissés jusqu’au plafond de livres, souvent en édition originale…

Parmi les pièces remarquables, le manuscrit autographe du poème Liberté de Paul Eluard avec envoi, texte emblématique de la Résistance. Directeur à Alger de Fontaine, revue littéraire « dissidente », Max-Pol Fouchet correspondit avec Aragon, Char, Beckett, Michaux, Artaud, Cocteau – comme en témoignent nombre de lettres mises en vente. Gide et Giono, Montherlant ( deux lettres étonnantes de 1936 sur la guerre industrielle), Saint John Perse et Yourcenar… Et des SP en cascade ; de Butor à Jaccard, de Gary à Triolet, et même Blondin, Abellio, Cioran et Dominique de Roux. Splendides lettres de Georges Mathieu aussi. Bref, une vente historique.

https://www.librairiegaylussac.fr/le-catalogue/

Christopher Gérard

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07 août 2022

Stefan George et l’Allemagne secrète

Étrange figure que celle, à la fois oubliée et occultée, du poète Stefan George (1868-1933), considéré par certains comme le Dante allemand, mort en Suisse près de Locarno, volontairement éloigné de sa patrie en un temps de grand basculement politique. Un trop bref essai de l’historien Benjamin Demeslay vient rappeler au public francophone l’existence de ce poète ésotérique et chef d’école aux allures de gourou, comme en témoignent les étonnants clichés du Maître, qui témoignent d’un art certain de la mise en scène. Traduit en français dès 1941 (chez Aubier – Montaigne), puis oublié et retraduit aux éditions de la Différence en 2009, Stefan George est peu étudié ; il n’existe à son sujet qu’une remarquable biographie en anglais, celle du professeur Robert Norton, Secret Germany. Stefan George and his Circle (Cornell Univ. Press, 2002). Se trouve aussi une grande thèse en français publiée, en 2010, sur ses liens avec Mallarmé, par son traducteur, Ludwig Lehnen.

Peu de choses en somme sur un grand poète et sur son cercle de disciples, qui compta d’immenses esprits tels que Kantorowicz, Klages, Bertram, sans oublier les frères von Stauffenberg, conjurés de l’Attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944.

Stefan George appartint à ce courant idéaliste, ou « fondamentaliste esthétique », héritier du symbolisme, influencé par Baudelaire et Mallarmé, proche de peintres tels qu’Ensor et Khnopff, radicalement antimoderne, quasi platonicien (y compris dans ses dimensions « homophiles », l’attachement du Maître et de ses disciples n’évitant pas l’équivoque). Dès la fin du XIXème siècle, par ses poèmes et sa revue Feuilles pour l’Art (1892-1919), George illustre et défend une vision radicale de l’art et de la vie sous une forme souvent cryptique, ouvertement ésotérique. Il s’inscrit, comme chez Wagner ou Paul de Lagarde, dans un vaste mouvement postromantique d’affirmation de l’identité germanique et de l’approfondissement de ce que le poète nomme Allemagne secrète. Son recueil, Le Nouvel Règne (1928), le place à l’avant-garde du mouvement national, avec toutes les ambiguïtés que l’on devine. Dès 1933, le nouveau « règne » révèle ses penchants populaciers et criminels. Le poète s’éloigne ; le régime le met à distance après une timide tentative de récupération. Stefan George partage en ce sens le destin malheureux de la Révolution conservatrice et de tous ceux qui rêvèrent à une restauration d’un ordre traditionnel, comme les frères Jünger, Martin Heidegger et Carl Schmitt, qui passèrent rapidement du statut d’alliés potentiels à celui d’adversaires étroitement surveillés. Ce revirement est incarné par la chevaleresque figure du comte Claus von Stauffenberg, disciple favori du Maître, qu’il veilla en 1933, futur conjuré de 1944, fusillé par les SS en criant « Vive l’Allemagne secrète ! ».

Fascinante figure, ambiguë certes, que celle de ce révolté contre l’apocalypse moderne, et qui marqua des esprits aussi éloignés de lui qu’Adorno et Schönberg.

Christopher Gérard

Benjamin Demeslay, Stefan George et son Cercle. De la poésie à la révolution conservatrice, La Nouvelle Librairie, 72 pages, 9€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

02 août 2022

Agir ou subir ?

A priori, je ne puis accorder, je le concède sans fausse honte, un seul atome d’attention à toute cette littérature managériale et/ou de bien-être du style « produire dans la bonne humeur bio » ou « danser avec les arbres ». Les PuissancePoints me font somnoler ; les conseils de requins auto-satisfaits me donnent la nausée. Quant aux niaiseries New Age…

Pourtant, quand j’ai vu que Raphaël Chauvancy (°1978), dont j’avais lu le bel essai sur Jacques Laurent, sans doute le plus doué des Hussards, copubliait, avec un spécialiste en intelligence économique, Agir ou subir ?, je l’ai commandé sans hésiter, curieux de voir ce que cet officier supérieur des Troupes de marine (garder la minuscule, merci), détaché au sein des Royal Marines de Sa Gracieuse Majesté, avait à dire sur le rôle de l’esprit commando dans les projets personnels ou professionnels.

Je ne suis pas déçu par la haute tenue de l’essai, qui s’abreuve aux meilleures sources : Sun Tzu, le Maréchal de Lattre (« Ne pas subir ! ») ou encore René Quinton, l’auteur trop méconnu de puissantes Maximes sur la guerre. Raphaël Chauvancy utilise sa formation acquise dans les forces spéciales pour définir, dans un style aussi mâle que limpide, comment penser pour vaincre. Et vaincre signifie refuser de subir : il aurait d’ailleurs pu citer Dominique Venner : « Exister, c’est combattre ce qui me nie ».

Or, la vie sociale, culturelle, politique ou économique est toujours un terrain d’opération, avec ses vainqueurs et ses vaincus. Pour citer mon cher Héraclite : le conflit est le père de toute chose.

L’objectif de notre centurion est bien « d’extraire de l’ethos militaire l’état d’esprit et les approches transposables dans le monde civil », d’adapter à notre temps les valeurs cardinales de la deuxième fonction indo-européenne, celle des Kshatriya de l’Inde ancienne ou de notre noblesse d’épée : courage (« la première des qualités humaines » selon Aristote, l’éducateur d’Alexandre) et excellence, unité et adaptabilité, humour et humilité, joie et abnégation, et enfin détermination. Ces neufs valeurs doivent cohabiter à un niveau similaire chez le même homme (la même femme) pour constituer une chaîne incassable.

La devise des commandos, Who Dares Wins, « Qui ose gagne » est centrale dans cette préparation mentale aboutissant, écrit Chauvancy, à « la joie d’être l’artisan de sa propre vie, l’architecte, le bâtisseur et l’occupant de son temple intérieur ». À rebours du siècle, triste et geignard, notre officier exalte ce courage, unanimement loué mais rarement apprécié dans la vraie vie, sans doute le plus difficile, celui de « s’opposer aux idées reçues, de refuser les mimétismes et de combattre les dogmes ».

Deux chapitres m’ont particulièrement marqué, celui sur l’humilité et celui sur l’humour. La première qualité, dont je ne pense pas être excessivement pourvu, permet d’observer sans œillères un adversaire ou une situation de crise. Les grandes raclées ne sont-elles pas surtout dues, non pas à un manque de renseignements, mais plutôt au refus de voir ce qui est… et ce qui dérange le plan ou l’image tronquée, rassurante, que l’on se fait de la réalité ? Chauvancy rapproche fort à propos cette vertu d’humilité de la sôphrosynè hellénique, cette tempérance et cette modération propres aux meilleurs. Très justes aussi, ses propos sur la nécessité de l’humour, si possible mordant : créateur de confiance et de cohésion chez les camarades et déstabilisateur pour l’ennemi, qu’il enferme et paralyse dans une bulle cognitive – le piège du faux sérieux.

En valorisant comme il le fait la dureté et le refus des fausses fatalités, l’élan vital et la joie de l’effort, la discipline et le panache, Chauvancy fait avec une magnifique vigueur l’éloge de l’esprit corsaire, qui résiste aux normes comme aux rassurantes impostures.

Christopher Gérard

Raphaël Chauvancy & Nicolas Moinet, Agir ou subir ? L’esprit commando pour muscler votre projet professionnel ou personnel, Dunod, 156 pages. Voir aussi, Jacques Laurent, dans la collection Qui suis-je ? des éditions Pardès.

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |