12 mars 2024

Omegatown

Du précédent roman de Marc Obregon, Mort au peuple, je disais avoir été agacé et séduit par la prose violente, où visible était l’influence de Dantec. Dans ce périple eschatologique, Obregon dépeignait, dans la France de 2039, un terroriste, victime d’une vicieuse manipulation, enfermé à vie dans une cellule de haute sécurité. Il s’agissait là de la description clinique d’un jeune conspirationniste, gavé de sous-culture numérique et révulsé par le remplacement de toute expérience sensible du monde par le simulacre global.

Avec Omegatown, nous restons dans la même atmosphère vénéneuse et cauchemardesque : quelques années après le Grand Champignon de 2035, une guerre nucléaire en Mer de Chine, Victor rentre à Paris après des années de prison pour son engagement comme mercenaire dans une guerre perdue d’Asie centrale. L’ancien taulard, ravagé par divers traumatismes, auxquels s’ajoute le poids d’une longue détention sous neuroleptiques, découvre un Paris métamorphosé en parc d’attractions et soumis à de redoutables intelligences artificielles : quartiers gentrifiés, fermes verticales, trottinettes solaires pour élites aussi névrosées que technolâtres, logements interconnectés où absolu est le contrôle de l’habitant (jusque dans ses victuailles), naissante épidémie de peste…

Pour se racheter, Victor a dû céder ses données mémorielles à la Direction du Renseignement, qui va l’utiliser comme agent clandestin d’une opération de surveillance, dont la cible est un ingénieur, Becker, un ténor de l’IA soupçonné d’espionnage. Pour son bien, et aussi pour le surveiller, l’État lui adjoint le Doc, une IA omnisciente qui prend la forme d’un hologramme hyper-réaliste d’Anna Karina. Nous le suivons dans ses premières investigations (Omegatown n’est qu’un premier volume) dans ce monde dystopique et cyberpunk. Le titre, Omegatown, fait explicitement référence, sur un mode parodique, au film Alphaville, de Jean-Luc Godard, avec Anna Karina justement. Obregon place sa ville de la fin (oméga) sur notre vieille terre et non dans l’espace. La suite du roman nous apprendra si, comme dans le film, une sorte d’évasion, l’amour par exemple, est possible… Les céliniens reconnaîtront un morceau de bravoure à la fin de ce roman souvent profus et bavard, mais diablement efficace.

Christopher Gérard

Marc Obregon, Omegatown, Éditions du Verbe haut, 140 pages, 18€

Il est question de Marc Obregon dans

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, editions du verbe haut | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07 novembre 2023

Parcours bâtard

Thierry Marignac est l’auteur de livres aussi singuliers - au sens d’uniques - que Fasciste, Terminal Croisière ou Cargo sobre, dont j’ai loué naguère la langue drue et la liberté de ton ; il est aussi un traducteur du russe et de l’américain qui connaît l’argot des truands, des camés et des taulards dans ces deux langues ; il s’est enfin fait connaître comme le contempteur acide du milieu du polar et comme un authentique journaliste d’investigation, notamment en Russie ou en Ukraine.

Je l’ai un jour qualifié de Barbare désabusé, ce qui lui va comme un gant (de boxe). Dans sa rage, dans son caractère, disons bien trempé, je devinais une blessure ancienne, qu’il a un jour évoquée sans l’ombre d’un trémolo : il avait appris à l’âge de dix-huit ans que, comme il s’en doutait, il était le fils adultérin d’un ancien résistant, homme marié qui avait, selon l’expression consacrée, séduit une demoiselle avant de revenir chez Madame. Le hic dans cette histoire est que Marignac - le patronyme est celui de son beau-père - ignore encore aujourd’hui comment s’appelait son père biologique.

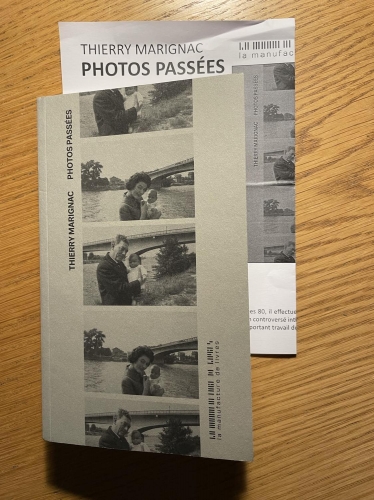

Juste un prénom, Fernand, lâché in extremis par sa mère qui, murée dans le silence et l’illusion, niera l’évidence jusqu’au bout. Et, en 2022, plus ou moins à l’âge de la retraite, ce courrier de sa tante contenant deux « photos passées » en noir et blanc de la fin des années 50, prises le même jour devant le même pont en béton, où le nourrisson est tenu dans les bras tantôt d’une dame au sourire énamouré, sa mère, tantôt de « l’ homme au pardessus », au rictus vaguement crispé - le géniteur.

Disons-le tout net, à partir d’un pareil scénario, venant de tout autre (excepté Aragon ou Auguste Le Breton), le pire était quasi certain, des pleurs anachroniques à la psychanalyse de bazar ou aux rancœurs sans parole … mais je connais mon ami Thierry, que « les questions de l’honneur et de la dignité » ont tout jeune travaillé, je connais ce refus d’être une épave, celui d’un jeune camé qui s’est désintoxiqué tout seul à l’âge de vingt ans.

Cette enquête sur soi que, d’une main de maître, mène Thierry Marignac nous épargne tous les écueils de la mièvrerie et de l’apitoiement. Elle est le prétexte d’une plongée dans les souvenirs de celui qu’un poète américain surnommait « a True Bohemian » : le Paris des années 70 encore populaire et libertaire, le New York des années 80 et des 90, le Moscou volcanique de Limonov.

Ces mémoires réfractaires, « fautes au passé », illustrent une forme d’insularité gouailleuse, une lucidité, un refus du mensonge qui forcent l’admiration. Comme le dit à bon droit l’auteur : « Je suis loin d’être le premier bâtard à tenter de vendre du papier imprimé pour s’éclaircir les idées ».

Christopher Gérard

Thierry Marignac, Photos passées, La manufacture de livres, 184 pages, 17 €

Lire aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2016/03/01/barbare-et-desabuse-thierry-marignac-5767736.html

Il est question de Thierry Marignac dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

18 octobre 2023

Vente des archives Drieu la Rochelle

Après le splendide Drieu la Rochelle. Une histoire de désamours de Julien Hervier, le Pléiade Drieu la Rochelle, Romans, récits, nouvelles, et le Bouquins (six romans avec leur présentation, le tout couronné par un passionnant dictionnaire), voilà que l’écrivain maudit nous revient encore et toujours avec le catalogue - 374 lots - de la vente qui se tiendra le 15 décembre 2023 à l’Hôtel Drouot.

La préface en est rédigée par Julien Hervier, qui nous explique qu’il s’agit là de la dispersion de la totalité des archives en possession de la belle-sœur de l’écrivain, feu Brigitte Drieu la Rochelle, la veuve de Jean, frère de Pierre. Une partie des archives, aujourd’hui perdue, avait brûlé dans un incendie. Comme le dit bien le professeur Hervier : « L’ampleur de cette vente suffit déjà à établir l’importance de la place occupée par Drieu dans la vie littéraire française de l’Entre-deux-guerres et de l’Occupation ».

La variété des livres avec envoi, lettres & cartes montre bien que Drieu fut reconnu comme un écrivain important dès ses débuts littéraires, dès 1920, comme en attestent les belles dédicaces de Marcel Proust, Maurice Barrès ou Max Jacob. Cette variété d’ouvrages dédicacés bien avant que le futur directeur de la NRF ne dispose du moindre pouvoir, par Desnos, Radiguet, Aragon bien sûr, Cocteau, Audiberti, Éluard et bien d’autres, démontre que Drieu fut mêlé à tous les courants littéraires, à tous les grands débats de l’Interbellum. En 1938, le jeune Sartre lui envoie ainsi La Nausée.

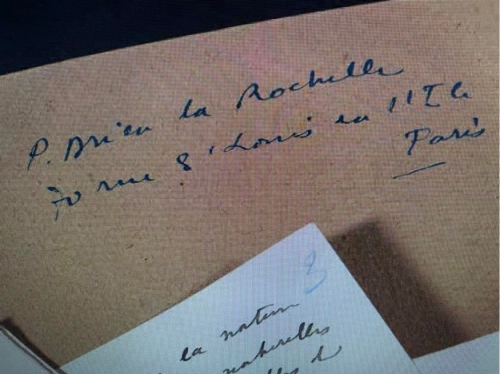

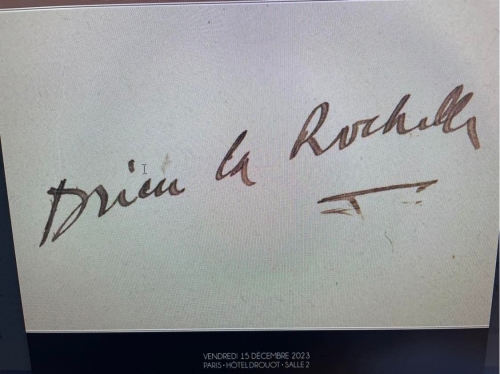

Le catalogue illustré de clichés uniques présente des manuscrits, des lettres, mais aussi la Croix de Guerre de l’écrivain (avec les citations pour trois blessures sur le front) ou encore son attestation de réforme définitive (septembre 1939) et même un tract de condamnation à mort par la Résistance. Y figurent un carnet des Dardanelles de 1915, des manuscrits autographes et des tapuscrits corrigés, dont ceux de grands romans, de Blèche à Gilles, du Feu Follet (20.000 – 25.000 €) aux Mémoires de Dirk Raspe, sans oublier L’Homme à cheval, l’un de ses chefs-d’œuvre, ou Les Chiens de paille. Des pièces de musée, qui, à mon sens, devraient rester accessibles aux chercheurs. Brouillons, notes, étapes d’une même œuvre sont en effet du plus haut intérêt ; il serait désolant que ces documents disparaissent à jamais.

La partie la plus passionnante de ce catalogue est constituée des multiples envois à Drieu tant elle présente des surprises, surtout après 1940, quand Drieu, d’une certaine manière, tient « le haut du pavé » littéraire et germanopratin. Maurice Blanchot, futur hiérarque de la French Theory, met non sans élégance les points sur les i à propos de sa participation à la NRF de guerre : « Je crois vraiment que ma présence à la NRF n’avait de sens que dans une solution de conciliation qui me semble devenue impossible. Et puis peut-on faire une revue si on écarte le passé et le présent ? J’en doute. Il vaut donc mieux que je rentre dans ma retraite où j’espère que votre amitié me suivra. » De même Albert Camus, dans une carte envoyée d’Oran, décline l’offre de participer à la NRF : « Je regrette de la décliner, je suis trop loin de Paris pour pouvoir prendre une décision. Les éléments d’appréciation me manquent ici et je n’aime pas faire sans voir clair. Je vous le dis tout droit. Ce que je sais de vous me permet de croire que vous comprendrez cette franchise. »

Éluard, en 1943, marque sa séparation : « Dans le temps, j’ai eu pour vous de l’estime et une réelle affection. Il y a deux ans, j’ai même cru que, grâce aux circonstances, j’allais vous retrouver. Vous vous étonnez de mon attitude. Mettons-la… sur le compte d’un certain avis qui rend responsable de n’importe quel crime (sic) des hommes, des femmes et des enfants qui en sont innocents. J’ai trop de cousins ! »

Mauriac fait l’éloge de Gilles, « un livre important, essentiel, vraiment chargé d’un terrible poids de souffrance et d’erreur… »

On y trouve aussi des brouillons d’articles parus ou non, comme ce tapuscrit d’un article interdit par la censure allemande (octobre 1940) : « Qu’est-ce que les Allemands dans Paris ? Ce n’est que nous-mêmes, notre crime, notre paresse, notre lâcheté. Les Allemands dans Paris, ce sont tous les enfants que nous n’avons pas faits. (…) Si les Allemands sont là, c’est que nous n’y sommes pas. »

Outre deux lettres de Gerhard Heller, trois livres de Jünger avec envoi, la correspondance avec Jean Paulhan (une soixantaine de lettres), citons l’émouvante lettre de Josette Malraux, qui lui demande, en 1943, d’être le parrain de son deuxième fils : « S’il y a des choses dont vous considérez qu’il est bon qu’elles soient enseignées à un homme, j’aimerais qu’il les apprenne de vous… André et moi, qui sommes sans frères, voudrions bien donner aux enfants des sortes d’oncles parfaits. »

Et aussi la lettre du 10 août 1944 adressée à son frère, considérée comme son testament : « Je n’étais nullement germanophile, mais il s’est trouvé que l’Allemagne a représenté tant bien que mal une partie des choses auxquelles je tiens et que représentait autrefois une certaine France nordique, normande, gauloise ou franque ». Il termine en s’affirmant communiste et précise : « j’ai trop combattu le communisme en Europe pour souhaiter même s’y rallier à la dernière heure ».

Une vente historique et qui concerne un écrivain incarnant à lui seul la profonde crise morale, esthétique et spirituelle du siècle vingtième.

Christopher Gérard

Vente Tessier-Sardou, catalogue en ligne. Expert : Eric Fosse. Exposition publique, jeudi 14 décembre à l’Hôtel Drouot.

Voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2015/09/03/portrait-d-un-preux-drieu-la-rochelle-5679591.html

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : drieu la rochelle | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

08 juin 2023

Michel Lambert, dans les nuages

Placé haut par les regrettés Pol Vandromme, Bernard de Fallois et Vladimir Dimitrijevic, trois orfèvres en matière littéraire, Michel Lambert est un nouvelliste maintes fois primé, doublé d’un romancier raffiné comme l’illustrait naguère L’Adaptation, un livre d’une vertigineuse complexité qui baignait dans une atmosphère de nostalgie, de déclin tant physique que sentimental, et de quête - celle du Chevalier médiéval à la poursuite d’une Dame inaccessible.

Virtuose du style, Michel Lambert y jouait avec les couleurs et les ciels, pareil à un peintre des anciens Pays-Bas, pour qui les nuages peuvent refléter des sentiments mouvants.

Dans Cinq jours de bonté, son dernier roman, ses pérégrinations le mènent à Ostende, la ville, ô combien nuageuse, du grand peintre James Ensor, station balnéaire décatie de la Mer du Nord, avec son monumental Kuursaal, le plus grand casino d’Europe, et son mythique Bal du rat mort, où se presse une faune cosmopolite. Curieusement, et sans doute à dessein, Kuursaal, qui se traduit en français par casino, signifie en réalité « salle de cure » - la cure que suit plus ou moins l’épouse du narrateur.

C’est donc là, à Ostende, qu’échoue le couple étrange que forme Thomas Noble ( !), le narrateur et Raya, son épouse, qui profite ainsi d’une permission de cinq petites journées, accordée par son psychiatre, qui soigne ( ?) ses troubles dépressifs, voire pire.

Les époux, qui ne sont plus amants depuis longtemps (une Charlotte a fait son apparition avant de plus ou moins disparaître), vont, non sans maladresse, tenter de réapprendre à se connaître. Tout le poids des non-dits (la maladie de Raya, les liaisons de Thomas et sa dégringolade sociale, etc.) les écrase tous deux. Les comparses du récit, un couple de nobliaux en déroute, un pilote alcoolique et sa maîtresse, incarnent, sous le ciel changeant de la côte belge, les masques d’une vie désaccordée, comme dans les toiles d’Ensor.

Disciple de Tchékhov, Michel Lambert se révèle une fois de plus, et à sa manière inimitable, l’un de nos peintres de race.

Christopher Gérard

Michel Lambert, Cinq jours de bonté, L’Herbier – Le beau jardin, 252 pages, 20€.

Voir aussi ma chronique antérieure :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2018/08/03/avec-michel-lambert-6070353.html

Il est question de Michel Lambert dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures, XVII Provinces | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07 juin 2023

Princesse Hoex

J’ai parlé naguère de Corinne Hoex, dans mes Quolibets (L’Age d’Homme) comme dans diverses chroniques de Service littéraire ou de la Revue générale.

Corinne Hoex est l’auteur (l’autrice, si vous insistez) de romans, de nouvelles ; elle est aussi poète - une voix qui compte en notre bel aujourd’hui. Unique est son ton, tour à tour cruel et coquin, grave et loufoque. Comme je l’ai dit ailleurs d’un précédent titre : « Entre Bosch et Rabelais, car jamais la farce n’est loin, l’un de ces livres qui ne ressemblent à rien. »

Avec Nos Princes charmants, un recueil de dix-huit nouvelles aux allures de roman tant les mêmes personnages (des mouches, par exemple), les mêmes éléments s’y retrouvent d’un chapitre à l’autre (comme dans les aventures de Tintin et Milou), elle récidive dans le genre ironique - et surtout vengeur - en dépeignant une belle galerie de mufles, casse-pieds & autres butors, victimes de revanches féminines. Qu’il soit collectionneur d’animaux empaillés, macho de synthèse, époux volage, cycliste obsessionnel ou satrape d’appartement, le type (si j’ose dire) d’homme dépeint parmi ces mâles ô combien odieux reçoit la monnaie de sa pièce. Point n’est besoin d’être féministe, ni même masochiste, pour jubiler au fil des pages et pour se divertir de la riche cruauté de Dame Corinne, dont le porte-fantasme, Françoise, écrit des polars. La morale de ces Princes charmants ? Ne jamais, au grand jamais, exaspérer un écrivain, mâle ou femelle, en qui, avouons-le une fois pour toutes, sommeillent des instincts meurtriers qui ne demandent qu’à être, enfin, assouvis.

Christopher Gérard

Corinne Hoex, Nos Princes charmants, Les Impressions nouvelles, 128 pages, 14€

Voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2014/04/29/decollations-5358456.html

Il est question de Corinne Hoex dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures, XVII Provinces | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |