22 mars 2020

Le Cheval rouge, d'Eugenio Corti

Il y a une quinzaine d’années, sur les pressantes exhortations de mon éditeur Vladimir Dimitrijevic, je lus, d’une traite, Le Cheval rouge, le magnifique roman-fleuve d’Eugenio Corti (1921-2014). Bien m’en prit, tant cette lecture fut pour moi, comme pour des milliers d’autres lecteurs, bouleversante. Le regretté Dimitri m’avait dit et répété sur tous les tons qu’il s’agissait d’un chef-d’œuvre, que je devais lire ce livre publié par miracle par un petit éditeur et qui, malgré le silence obstiné de la critique officielle d’obédience matérialiste et égalitaire, gagnait de nouveaux lecteurs par milliers, par le simple bouche à oreille.

C’est dire mon émotion quand j’ai reçu sa belle réédition aux éditions Noir sur blanc, qui reprennent, sous la houlette de mon ami Marko Despot, naguère responsable éditorial à L’Age d’Homme, les titres publiés in illo tempore par Dimitri dans une collection justement intitulée La Bibliothèque de Dimitri.

Il y a des livres qui sont des talismans et des signes de reconnaissance ; Le Cheval rouge, si j’ose dire, incarne l’un d’eux. Comment résumer mille quatre cents pages relues avec passion ? Disons qu’il s’agit d’une fresque à la fois épique, comparable aux grands romans tels que Le Guépard ou Guerre et paix (dont il constitue une forme de synthèse), qui nous fait partager la vie – et parfois la mort tragique - d’un groupe de jeunes gens d’un hameau de la campagne lombarde de 1940 à 1975.

L’entrée en guerre de l’Italie, le fascisme théâtral et en fait débonnaire (pour ne pas dire ridicule avec sa rhétorique matamoresque), la campagne de Russie et surtout la terrible retraite à partir de l’hiver 42, les carnages d’Afrique et des Balkans, Monte Cassino et le goulag soviétique, l’atroce guerre civile dans le Nord entre Rouges, Noirs et Blancs, l’après-guerre et ses mutations, tout défile au sein de cette impressionnante fresque sociale et politique, mais aussi et surtout spirituelle. Car le roman est apologétique, avec talent, sans une once de mauvaise foi. Un non-chrétien, pourvu qu’il ait le sens du sacré, partagera les émotions de l’auteur, et nombre de ses analyses sur le nihilisme moderne. En authentique artiste, Corti parvient en effet à rendre la présence du divin – ce que peu sont capables de faire. De même il parvient, au fil des pages, à donner une splendide illustration de l’âme italienne*. Roman sur la grâce et sur le destin, en grande partie autobiographique (la retraite de Russie), Le Cheval rouge est aussi un chant inspiré en hommage à l’Italie traditionnelle, celle des paolotti, les catholiques pratiquants. Anachronique au sens noble du terme, torrentiel et en même temps ordonné, émouvant avec intelligence, Le Cheval rouge se révèle comme l’une de ces lectures qui nourrissent l’âme et qui vous marquent à jamais.

Christopher Gérard

Eugenio Corti, Le Cheval rouge, Editions Noir sur blanc, 1400 pages, 32€

* J’écris ces lignes en pleine pandémie, alors que mes pensées vont à ce pays qui est l’une de mes patries.

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

15 février 2020

Entretien sur Le Prince d'Aquitaine

Trois questions à Christopher Gérard

Le Prince d’Aquitaine est votre douzième livre et votre cinquième roman. Comment qualifier ce livre et, tout d’abord, pourquoi ce titre d’inspiration nervalienne ?

Vous avez raison de souligner l’origine du titre, qui évoque de manière explicite, par le biais d’une citation des Chimères, l’un des plus mystérieux poèmes de Nerval, et l’un des plus sublimes sonnets de notre littérature – El Desdichado : « Je suis le Ténébreux, - le Veuf, -l’Inconsolé, Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie ; ».

Le Prince d’Aquitaine est en fait un chevalier de la suite de Richard-Cœur-de-Lion, dépossédé (tel est le sens de l’espagnol desdichado) de son trône, celui de Castille, par Jean-sans-Terre. Ce prince évincé se réfugie en Languedoc, si l’on en croit Walter Scott dans Ivanhoe, un roman de chevalerie qu’avait dévoré Gérard de Nerval. L’Aquitaine, ici, est une terre mythique, de même que le prince est légendaire. Le sonnet tout entier baigne dans une atmosphère mystique et hermétique qui a fasciné et continue de fasciner ses lecteurs. Le Prince d’Aquitaine incarne à mes yeux la solitude du chevalier médiéval, la lente remontée depuis le monde des Enfers d’un homme frappé par le cruel destin, mais qui survit à l’épreuve. Il faut aussi savoir que l’un des manuscrits du poème, celui qui appartint à Eluard, porte comme titre non pas El Desdichado, mais Le Destin.

Mon roman illustre le combat mené, entre misère et orgueil, entre la nuit la plus noire et le soleil le plus éclatant, par un jeune chevalier contre des destins contraires – j’insiste sur le caractère symbolique, et donc universel, du récit, qui ne se réduit pas à une banale autobiographie. D’où, je pense, son caractère anachronique au sens noble – à rebours du siècle. Le dernier mot du livre, katharsis, purification en grec ancien, rappelle qu’il s’agit d’une tragédie, qui, selon Aristote, se définit par la purification qu’elle impose au spectateur. Il s’agit bien d’un roman initiatique, doublé d’une description quasi clinique d’un phénomène de résilience - comment d’anciennes cicatrices se referment, comment une armure muée en prison tombe en pièces, désormais inutile.

Dans vos deux premiers romans, Le Songe d’Empédocle et Maugis (L’Age d’Homme), vos personnages sont en quête de sacré, à rebours d’une époque anémique. Dans Le Prince d’Aquitaine, le procédé semble différent, même si le lecteur n’en sort pas indemne. Qu’en est-il ?

Deux ou trois mots sur le roman proprement dit, pour éclairer le lecteur.

Le Prince d’Aquitaine est un itinéraire affectif, esthétique et philosophique, qui s’étend sur un siècle, des tranchées de l’automne 1914 à nos jours. C’est aussi le dialogue d’un fils avec l’ombre de son père, qui trace un portrait parfois cruel du monde « d’avant » – celui des années 50 à 80.

On y lit des réflexions sur le dandysme, sur la vision tragique de l’existence, sur les blessures trans-générationnelles – un obus allemand occasionnant ici des plaies qui durent cent ans. Drieu, Stendhal, Léautaud sont convoqués. C’est le fruit de dizaines d’années d’observations, d’expériences et de réflexions, dans un esprit antimoderne.

Comme dans mes précédents romans, le sujet central est bien ce combat millénaire que se livrent les forces du chaos, ici incarnées par un personnage littéralement possédé, le père du narrateur, et celles de la lumière, ou, pour citer Empédocle d’Agrigente, Arès aux noires prunelles, figure de la Haine et de la division, et Aphrodite aux mille parfums, figure de l’Amour et de la concorde. Mon narrateur, né dans une famille éclatée, dévastée par le nihilisme contemporain, étouffe et risque de perdre le combat qu’il mène, d’abord de manière inconsciente dans son enfance, contre ces forces infernales. Tout le récit narre comment ce fils du Soleil triomphe, malgré les blessures, et regagne son royaume, évitant ainsi d’être stérilisé et de rejoindre le vaste troupeau des âmes mortes.

On trouve, au fond, dans votre roman une opposition entre la mémoire, la tradition, le sacré et ce que leur impose « l’époque » par ses injonctions modernistes et son mépris affiché envers qui prétendrait devenir ce qu’il est. Ce qui est fascinant, c’est de suivre le narrateur tout au long d’un parcours où il s’efforce de se construire face à un père fantasque, insaisissable, et qui ne ménage pas les siens. Derrière cette figure paternelle, il y a une tension, une tragédie, n’est-ce pas ?

Exactement. Un fils s’adresse au fantôme paternel non pour régler des comptes, mais pour les apurer et pour se libérer d’une ombre maléfique, car possédée par l’autodestruction, ici symbolisée par l’alcool.

Il ne s’agissait pas de déballer je ne sais quels banals secrets de famille, besogne dépourvue d’intérêt comme de tenue. Dans ce roman, qui est avant tout une construction littéraire, l’essentiel réside dans la colère froide du narrateur, dans la tension tragique vécue par une jeune âme qui tente de surnager face au courant qui l’emporte vers le gouffre. Pour reprendre la métaphore nervalienne, le « dépossédé » au sens de déshérité se lance à la reconquista de son royaume intérieur et devient ainsi ce qu’il est. Parfois, il faut le savoir, l’ennemi n’est pas au pied de nos murailles, mais dans la place, dans notre dos, voire en nous-mêmes !

Quand je parle d’héritage, je songe surtout à cet héritage immatériel que, pour la première fois dans l’histoire de notre civilisation, une génération d’ingrats refuse de transmettre par haine de soi. Et en même temps, le narrateur, de possédé au sens d’aliéné, devient « dépossédé » au sens de libéré. Cette tension dont vous parlez se résout par la joie tragique et grâce au triomphe de l’Amour.

Christopher Gérard

Propos recueillis par le confrère Bruno Favrit.

Août XVIII

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 janvier 2020

Loyalität zu Joseph Roth

Il y a quatre-vingt ans, mourait en exil à Paris, à l’Hôpital Necker, l’un des plus grands écrivains de l’ancienne Double Monarchie austro-hongroise, Joseph Roth (1894-1939). Issu d’une famille juive des confins galiciens de l’Empire, Roth se convertit au catholicisme et passa du socialisme utopique au monarchisme nostalgique. Il fut, avec ses superbes romans La Marche de Radetzky et La Crypte des Capucins, le mémorialiste d’un empire disparu et le théoricien d’un conservatisme éclairé, celui des Habsbourg. Deux excellentes raisons de le lire !

Écrivain et chroniqueur, notamment pour le Frankfurter Zeitung dont il fut le correspondant à Berlin dans les années 20, Roth voyait tout, surtout ce que les autres ignoraient : la sombre poésie de deux mégalopoles, Berlin et aussi sa chère Vienne), en pleine métamorphose et livrées à une guerre civile larvée (« Maintenant, on chante à gauche l’Internationale et, à droite, le Deutschland über Alles. Simultanément, alors qu’il serait plus raisonnable de chanter ces hymnes l’un après l’autre. »)

Lucide, Roth y décelait les symptômes d’une crise qui emporta ce qui, après le funeste Traité de Versailles, restait de la Vieille Europe : en 1933, n’écrivait-il pas à son ami Stefan Zweig : « C’est l’Enfer qui prend le pouvoir » ?

Le promeneur Roth décrivait sans illusions un monde qui basculait à l’aide d’images puissantes et originales, qui sont d’un poète menacé par des « orang-outang mécanisés », les mêmes qui brûlèrent ses livres et le chassèrent de sa patrie.

Pour saluer ce grand écrivain un moment oublié après la guerre, la vénérable revue Europe lui consacre une splendide livraison de près de deux cents pages tour à tour sensibles et pointues, et ce à l’occasion d’un double anniversaire, le cent vingt-cinquième de sa naissance en Galicie et le quatre-vingtième de son suicide au Pernod.

Comme l’écrit justement Claudio Magris, qui a tant fait pour le ressusciter, Joseph Roth incarna bien « l’aède du crépuscule de la vieille Europe et de l’identité individuelle », quels que fussent ses masques qu’il porta avec une sorte de dandysme narquois, celui du juif galicien converti au catholicisme autrichien ou celui du caporal qui se prétendit officier de l’Armée impériale et royale. Désespéré par la perte de sa patrie, réduit à une misère noire que son ami Zweig, entre autres bienfaiteurs, tenta d’atténuer, Roth finit ses jours dans deux endroit mythiques de la Rive gauche, tous deux situés en face l’un de l’autre à l’ombre du Sénat, l’Hôtel Foyot, où logèrent Joseph II et Rilke, détruit en 1938 au moment de l’Anschluss, et le Café Tournon, demeuré intact, où je me rends en pèlerinage à chacun de mes passages parisiens, seul ou en compagnie de l’un ou l’autre confrère. J’aime à y rêver à ces émigrés monarchistes devant un verre de bourgogne.

Oui, un bien beau numéro d’Europe, revue qui publia déjà Roth de son vivant et que se procureront tous ses amis.

Christopher Gérard

Europe 1087-1088, hiver 2019, Joseph Roth, 366 pages, 20€

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05 janvier 2020

Avec Christian Dedet

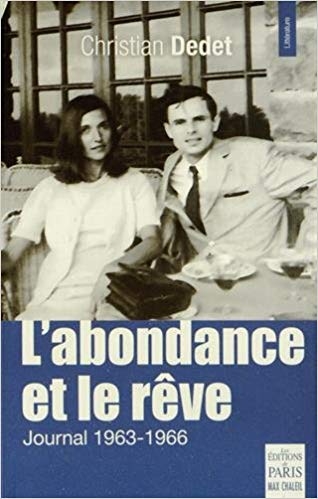

Né en 1936 dans une vieille famille languedocienne, l’Occitan Christian Dedet, qui fut longtemps médecin, publie maintenant depuis soixante ans, depuis son premier roman, Le Plus grand des taureaux, paru au Seuil en 1960. Jeune étudiant en médecine, pris d’un pressentiment, il rendit visite à Céline quelques jours à peine avant sa mort, comme il le rappelle dans son Journal (deux passionnants volumes parus aux éditions de Paris, Sacrée jeunesse et L’Abondance et le rêve). Il fréquenta alors Montherlant, Delteil, Cailleux, Dominique de Roux, Huguenin, tant d’autres dont le généreux Vandromme. Il écrit dans Esprit comme dans La Table ronde ou dans Les Nouvelles littéraires.

Christian Dedet a aussi mené une carrière d’explorateur et de baroudeur, en Afrique – La Mémoire du fleuve, sans doute son plus grand succès de librairie, témoigne de son amour pour ce continent.

Aujourd’hui, il livre ses carnets de voyage en Guyane, qu’il a sillonnée à pied et en pirogue sur les traces du Docteur Bougrat, un confrère d’avant-guerre condamné au bagne à perpétuité pour un meurtre qui fut sans doute un accident thérapeutique. Bougrat s’était évadé de Cayenne pour refaire sa vie au Vénézuela, comme médecin des pauves – comme le bon docteur Destouches à Meudon.

Carnets de Guyane. En descendant le Maroni est le récit de cette enquête menée par le très stendhalien Christian Dedet. J’y ai retrouvé des rêveries d’adolescent, quand je me passionnais pour le destin tragique de Raymond Maufrais, ce jeune (et imprudent) aventurieux disparu dans l’enfer vert et que son père allait tenter, dix ans durant, de retrouver. En vain.

Avec Dedet, nous marchons dans l’étouffante jungle équatoriale, nous voguons sur les boues du Maroni, nous visitons les ruines pathétiques des cachots de l’ancien bagne, et notamment ce qui reste de la prison du capitaine Dreyfus, sur l’Îlôt du Diable. Nous faisons connaissance avec les derniers Indiens sauvages, menacés de dégénérescence dans une Guyane en proie aux chercheurs d’or venus du Brésil et du Surinam, avec des expatriés hauts en couleurs aussi.

Grâce à son immense culture, grâce à sa bienveillance qui est peut-être celle du praticien pour ses patients, grâce aussi à sa curiosité et à sa jeunesse d’esprit, Christian Dedet nous enchante, dilettante attentif et lucide – une splendide figure d’humaniste, que je suis fier de connaître.

Christopher Gérard

Christian Dedet, Carnets de Guyane. En descendant le Maroni, Transboréales, 330 pages, 12,90 €

Voir aussi

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

02 janvier 2020

Luc Dellisse, coeur aventureux

Dans Libre comme Robinson. Petit traité de vie privée (Les Impressions nouvelles), Luc Dellisse livrait quelques réflexions aussi salubres qu’impertinentes sur le nouveau monde qui vient, celui de la « ruche planétaire » et sur la manière, bien concrète, de gagner ces maquis qui résistent à la grande mise au pas. L’essai m’avait frappé par son indépendance d’esprit, par la peu commune vigilance que l’auteur exerce pour préserver sa liberté intérieure, qui me fait songer à la figure de l’anarque jüngerien (et non pas l’arnaque, chers lecteurs !), rebelle inflexible au Léviathan.

Avec Le Sas, recueil de vingt nouvelles, toujours dans le même état d’esprit, Luc Dellisse chante « le divin imprévu » cher à Stendhal, et aussi, pour évoquer à nouveau mon cher Jünger, cette mise en garde du Cœur aventureux contre le plus grand danger qui soit, « celui de laisser la vie nous devenir quotidienne ». Par la grâce d’une prose sèche, à la belle densité, l’écrivain s’y montre attentif aux signes avant-coureurs de l’aventure, de ce basculement parfois minuscule, qui nous permet d’échapper au fatal enlisement. Ces vingt nouvelles, dont certaines aux lisières du réalisme magique, celui d’un Gérard Prévot par exemple, décrivent comment le personnage principal, double de l’auteur, saisit la perche tendue par le destin pour rebondir sans jamais perdre ce bonheur d’exister auquel il refuse de renoncer. Parfois drôle, toujours subtil, jamais creux, encore moins verbeux, Luc Dellisse, cœur aventureux, se révèle poète et géomètre de l’âme.

Christopher Gérard

Luc Dellisse, Le Sas, Editions Traverse, 155 pages, 16€

Il est longuement question de Luc Dellisse dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |