08 octobre 2015

Les Années Foch

Biographe de Maurice Ronet, Jean-Pierre Montal dirige Rue Fromentin, une jeune maison d’édition qui a publié un Dictionnaire élégant de l’automobile ainsi qu’un curieux album sur Roger Nimier.

Voilà que, par un joli coup d’essai, il se lance comme romancier et nous fait entendre une voix singulière, entêtante malgré de menues faiblesses, et qui peut faire songer à une sorte de Modiano post-moderne.

Dans Les Années Foch, Montal trace le portrait d’une génération d’enfants perdus, celle de 1995. Le héros ? Un étudiant de province monté à Paris pour y suivre les cours bidon d’une école privée de journalisme (amusants pastiches), mais aussi pour se lancer sur les traces encore fraîches d’une amie d’enfance, évaporée sur les trottoirs de Babylone. Son point de chute ? L’ancienne Avenue du Bois, où Boni de Castellane, le dandy de la Belle Epoque, se fit jadis construire, avec les dollars de son Américaine, le Palais rose, une réplique du Grand Trianon. L’avenue Foch donc, luxueuse et crapuleuse, avec sa faune de diplomates, de proxénètes géorgiens et de tapineuses dites de luxe, avec ses oisifs neurasthéniques et, last but not least, Michel Damborre, dandy lui aussi, mais des sixties, plus ambigu que son modèle et qui m’a fait songer au Sir Craven de Tempo di Roma, ce chef-d’œuvre.

Last, j’exagère, car en fait, car Montal présente, en guise de clin d’œil, une autre figure du milieu parisien, « chauve rondouillard aux lunettes noires », « l’auteur de Métapolitique de l’invisible », qui ne peut être que le sosie du regretté Jean Parvulesco. Là, c’est à Melville que l’on songe, à ses nuits ouatées, pleines de mystère et d’angles morts.

Le coup de maître de Montal, je le vois pour ma part dans l’épilogue, où il revient sur les lieux du crime une génération plus tard, c’est-à-dire en 2020. Le héros a pris des rides et du bide du côté de New York ; il retrouve le Paris glaçant de la numérisation globale et du pistage cybernétique, un Paris aux voitures silencieuses, cool et sans migrants. Ces quelques pages, comme sabrées, frigorifient. Méditation sur l’aliénation moderne, Les Années Foch analysent sans pitié le désenchantement d’une génération forcée de vivre dans un monde toujours plus injuste et plus laid.

Christopher Gérard

Jean-Pierre Montal, Les Années Foch, Pierre-Guillaume de Roux, 192 pages, 20.90€

Mon papier sur ce bel essai :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2013/10/07/tombeau...

Lire aussi :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, dandysme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

29 septembre 2015

Elégance ?

Quelle joie de pouvoir offrir à qui le mérite ce livre épuisé depuis belle lurette et que l’on déniche, avec un peu de patience, chez les bouquinistes, ces refuges du monde d’avant (le règne sans partage de la marchandise et la vulgarité dominante, l’ignorance satisfaite et le déclin programmé de l’école publique, les migrations de masse et le flicage généralisé – liste non exhaustive…).

Œuvre de Tatiana Tolstoï, critique littéraire issue de l’émigration blanche, De l’Elégance masculine, est l’un de ces talismans que l’on se passe en chuchotant, comme Le Chic anglais, de l’illustrissime James Darwen. Daté de 1987, s’il a jauni, l’ouvrage n’a pas pris une ride, car l’auteur entendait traiter de l’élégance classique – celle qui survit à tous les cataclysmes. Nous parlons bien de l’élégance britannique, édouardienne – il n’y en a pas d’autre.

Costumes, chapeaux, chaussures et chaussettes, chemises et cravates, tenues de sport (les puristes froncent le sourcil) ou d’apparat, bijoux (sourires)… toute la panoplie du gentilhomme fait l’objet d’une étude sans concession à l’esprit de mode, cette fadaise. Entre chaque chapitre, agrémenté de dessins d’une belle sobriété, un portrait, non de dandy ni d’excentrique, ces paroxysmes maladifs, mais d’élégant, est proposé. La différence ? Simple : l’élégant porte (ou rêve de porter) des tweeds de trente ans, des bottines usées, des boutons de manchettes d’avant les Grandes Conflagrations, bref ce que s’imposait son défunt grand-père. L’élégant n’adore qu’un dieu, qui a pour nom Equilibre. Ni snob ni conformiste, il fait sien ce principe, synthétisé de manière géniale par Lady Tatiana : « une erreur vestimentaire pensée devient un élément de style chez l’homme élégant ». A la bonne heure. Ses règles de vie, quasi stoïciennes ou, disons, jansénistes, sont simples : « ne susciter la surprise qu’avec la certitude de plaire », « n’avoir de pensées tristes à révéler autrement que par un mot piquant », « n’accepter de paraître souffrant qu’à la minute où l’on meurt ».

Pour chaque chapitre, Tatiana Tolstoï s’est amusée à définir divers types d’erreur à éviter (ou non), qu’elle illustre d’exemples. L’exercice est du plus haut plaisant, et force le lecteur à s’interroger sur la pertinence de tel ou tel verdict.

Ainsi, Tatiana Tolstoï distingue les vêtements à brûler, ceux à éviter, les erreurs sans importance, les erreurs délicieuses si commises en toute conscience, auxquelles succèdent les erreurs irritantes, pathétiques, effroyables, pour finir par les abominations.

Jouons un peu.

A brûler : le béret, le costume aux revers soulignés d’une piqûre, la chemise en soie, la cravate qui descend au milieu de la braguette, la veste en tweed neuve avec empiècement aux coudes, le blazer avec écusson, les chaussures vert salade, la chevalière en or avec initiales et la montre au bracelet en acier.

Erreurs sans importance : le costume élimé, le chapeau de tweed froissé…

Erreurs délicieuses si volontaires : se rendre à un cocktail en costume de flanelle grise, la chemise à rayures avec un costume rayé…

Erreurs irritantes : la chemise à col cassé avec le smoking, le papillon monté, la veste autrichienne au printemps et les chaussures noires avec un blazer, la veste d’un costume croisé déboutonnée…

Erreurs effroyables ou pathétiques, voire abominables (à vous de deviner, lecteurs) : boutonner tous les boutons d’un costume droit, ne pas avoir déboutonné son costume droit en entrant dans une pièce, un fédora bleu à la campagne, des chaussettes blanches avec un smoking, une cravate de soie jacquard avec une veste de tweed, le cummerbund rouge vif, le smoking avec nœud papillon rouge (vif), la pochette assortie à la cravate… Je vous épargne tout de même le porte-clefs accroché à la ceinture.

En un mot comme en cent, amis lecteurs, potassez De l’Elégance masculine, discutez-en autour d’un bon porto, cigare au bec, conscient que « l’apparition d’un homme élégant hante les mémoires ».

Christopher Gérard

Tatiana Tolstoï, De l’Elégance masculine, Acropole, 1987.

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : élégance masculine | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

24 septembre 2015

Un été au Kansaï

Après l’URSS de Staline et les purges sanglantes du NKVD, Romain Slocombe s’attache, dans ce roman réussi, à décrire de l’intérieur la découverte du Japon par un jeune diplomate de l’Auswärtiges Amt en poste à Tokyo de 1941 à 1945. Sous la forme d’une correspondance entre Friedrich et sa sœur Lieselein, restée à Berlin, Romain Slocombe analyse de manière subtile la vision du monde des vaincus : aux nouvelles de Berlin, un temps insouciant avant la chute, répondent celles de Tokyo, si joyeux avant l’incendie. L’inconscience des Nippons rejoint l’arrogance des Doitzu-Jin (les Allemands), toutes deux sanctionnées au plus haut prix - le gouffre. Lointaine au début, la guerre cruelle envahit peu à peu le roman, jusqu’à l’apocalypse finale. C’est donc le cœur serré que l’on suit les confidences esthétiques, amoureuses et politiques du jeune Kessler et que l’on devine celles de sa sœur ; c’est la mort dans l’âme que l’on assiste à la destruction des deux capitales. On songe aux frères Jünger et à leur évocation des Titans, présents à chaque page du roman.

Amateur de jazz, collectionneur des estampes du maître Hiroshige, Friedrich incarne l’un de ces jeunes patriciens allemands qui, s’il n’est pas stricto sensu inféodé au régime hitlérien (il est même proche des conjurés du 20 juillet 1944), a toutefois assimilé une part du catéchisme en vigueur sous le IIIème Reich. C’est l’un des mérites de Slocombe d’analyser sans anachronisme ni moraline – ces facilités – le mental totalitaire, comme il l’avait fait avec finesse pour la Russie de Staline. Un beau roman, sensible et courageux, qui témoigne d’un profond amour du Japon et de son mode de pensée, si éloigné de la césure judéo-chrétienne entre le monde et le divin, si étranger à la manie du péché. Un roman effroyable aussi, quand flambent les capitales et que, le 6 août 1945, jaillit « une extraordinaire lumière d’un blanc-jaune éclatant ».

Christopher Gérard

Romain Slocombe, Un été au Kansaï, Arthaud, 19.90€

Sur le précédent roman de R. Slocombe, voyez ma chronique sur le site de Causeur :

http://www.causeur.fr/romain-slocombe-staline-30612.html

Lire aussi mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, japon | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

03 septembre 2015

Portrait d’un preux : Drieu la Rochelle

De Pierre Drieu la Rochelle (1893-1945), Mauriac disait justement qu’il était « au centre magnétique des attractions et des tentations d’une génération ». Ce déclassé magnifique, cet homme inassouvi qui finit - sans une once de bassesse - par céder à la tentation de la mort volontaire, cet écrivain « trop intellectuel, pas assez artiste » comme il se décrivait lui-même, le Liégeois Frédéric Saenen, lui-même écrivain et critique, a tenté de le cerner dans un stimulant essai où l’homme et l’œuvre sont scrutés sans complaisance ni a priori. Saenen voit bien que Drieu feinte et se dérobe sans cesse, lui qui pratique jusqu’au bout, jusqu’à son suicide pour « ne pas être touché par des pattes sales », un impeccable noli me tangere. Il y a quelque chose de très anglo-saxon (les racines normandes ?) dans ce refus hautain. Voilà sans doute l’une des raisons pour lesquelles Drieu fascine : cette distance, ce dandysme quasi monastique tempéré par l’activisme. Saenen réévalue l’écrivain : occultées, les fulgurances du poète Drieu sont étudiées avec une grande finesse. Mieux : son parti-pris de relire chaque œuvre en la replaçant dans la biographie comme dans l’époque, la subtile étude de thèmes (Drieu et le sport, Drieu et les surréalistes, Drieu et Céline, Drieu et Barrès…) permettent à Saenen d’affiner le regard porté sur l’écrivain, qui se révèle l’un des grands des années 30. Rêveuse bourgeoisie demeure en effet l’un des grands romans de formation de l’époque. Sans conteste, l’antimoderne Drieu dépasse de loin Nizan, Arland et quelques autres…

Saenen a mille fois raison de mettre en avant La Comédie de Charleroi, Le Feu-follet, de même que Récit secret. Même le Journal doit être considéré comme essentiel. Reste donc un témoin essentiel des turbulences de l’entre-deux guerres, doublé d’un écrivain de haut parage, un homme aussi exaspérant qu’attachant, hanté par la décadence et participant à cette dernière, un preux happé par le nihilisme, mais sauvé par sa noblesse d’âme.

Christopher Gérard

Frédéric Saenen, Drieu la Rochelle face à son œuvre, Infolio, 24,90€

Sur Drieu - et sur Saenen, lire aussi

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, drieu la rochelle | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

24 juin 2015

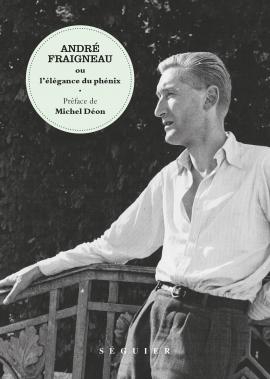

André Fraigneau ou l’élégance du phénix

Mon papier sur André Fraigneau, paru sur le site de Causeur :

http://www.causeur.fr/andre-fraigneau-galimard-flavigny-3...

*

Redécouvert pour la troisième ou quatrième fois depuis ses débuts littéraires vers 1930, André Fraigneau (1905-1991) revient parmi nous grâce à la garde rapprochée de celui qui incarna à la perfection « le gardien d’une ambition raffinée », pour citer Bertrand Galimard Flavigny. C’est à lui, ainsi qu’au travail souterrain du cher Michel Mourlet, que nous devons le magnifique ouvrage que publient avec un goût très sûr les éditions Séguier. Dans sa préface, Michel Déon évoque ce « coup de foudre de l’amitié » qui les lia à jamais, avant de céder la parole à Fraigneau lui-même, que nous écoutons répondre aux questions de Bertrand Galimard Flavigny. Cet inédit miraculeusement sauvegardé ressuscite cinquante ans de vie artistique et littéraire. Fraigneau commença par peindre et dessiner avant de choisir la plume ; il fut aussi un mélomane averti, et l’ami des Six, surtout d’Henri Sauguet. Tout un âge d’argent – oui, une fête galante - nous est décrit par la voix mélodieuse de ce prince de la jeunesse, si bien défini par cette sentence à mémoriser : « ne rien devoir à son époque, ne rien solliciter d’elle, parier contre ses goûts et ses fanatismes ». Quel plus beau programme pour les actuels semi-clandestins des Lettres ?

Au fil des pages, apparaissent Barrès et Cocteau, Auric et Salvat, Nimier et Boutang. Et Nîmes et l’Attique dans sa lumière fauve. La Rhumerie et le Bœuf sur le toit, Yourcenar et Louis II de Bavière… Un festin, entre Venise et Port-Royal, entre rigueur et volupté. Janséniste fasciné par Julien l’Apostat, baroque tenté par la clôture, André Fraigneau croyait, disait-il, « à la nuit profonde et aux chemins obscurs de la Providence ». Un Romain de haute époque adouci par l’eau du Grand Fleuve, celle du Romantisme allemand. Quelques textes oubliés de l’écrivain enrichissent ce bel ensemble en démontrant par l’exemple à quelle lignée il appartenait : celle qui réunit Joinville et Morand en passant par Stendhal – style direct et ligne claire.

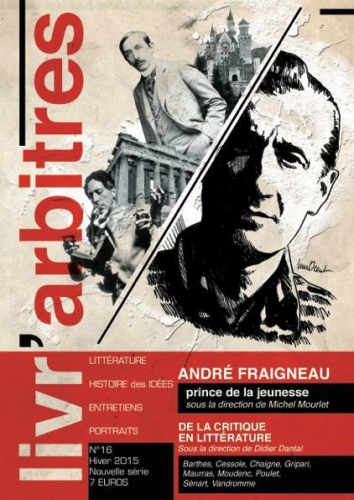

Livr’Arbitres, l’élégante revue littéraire du courant « désinvolte » rassemble pour sa part, sous la férule de Michel Mourlet, un florilège de témoignages et de réflexions sur l’écrivain, sur ce que Mourlet nomme « une littérature aiguë, précieuse et foudroyante » : Kasbi, Eibel, Dedet et quelques autres happy few saluent le prince disparu, tandis que Philippe d’Hugues nous parle avec chaleur de La Chronique de Paris des années de guerre, quand Fraigneau tentait de conjurer les démons de la destruction. Une étude de quelques grands critiques littéraires, de Poulet à Sénart, clôture ce joli volume appelé à devenir un talisman.

Christopher Gérard

André Fraigneau ou l’Elégance du phénix, Séguier, 220 p. 21€

Livr’Arbitres 16, André Fraigneau, prince de la jeunesse, 64 p., 7€

Voir aussi

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, hussards | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |