05 janvier 2015

Colloque Alain Daniélou

En compagnie de quelques amis, j'évoquerai la figure d'Alain Daniélou, Breton initié au shivaïsme, danseur et écrivain, musicologue et indianiste, dont l'œuvre protéiforme inspire nombre d'esprits libres. Cela se passera le 20 janvier prochain à Bruxelles, dans le cadre prestigieux de la Villa Empain, sous les auspices de la Fondation Boghossian.

Inscription obligatoire :

http://www.villaempain.com/activites/conferences/linde-et...

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : daniélou | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

11 décembre 2014

Agnotologie

Agnotologie.

Un nouveau vocable appris ce jour en sirotant un café éthiopien chez Aksoum (http://www.aksumcoffeehouse.com/) et en lisant le Monde diplomatique, gracieusement mis à ma disposition : créé par un professeur de Stanford, le terme désigne cette science de l’ignorance (au service, qui l’eût cru, d’un néo-capitalisme libidinal – merci mai 68) qui consiste à organiser le brouillage intégral des repères, à entretenir un obscurantisme hargneux, tout cela pour vendre du tabac synthétique ou du vin soufré, pour détruire l’école publique, pour…

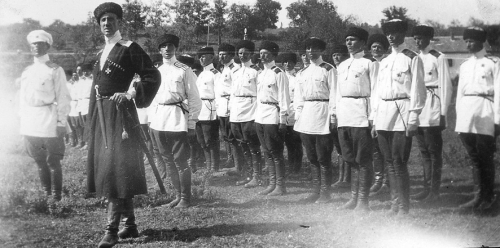

Agnotologie. De quoi transformer un fringant conservateur (Votre serviteur) en Garde rouge – ou plutôt en Garde blanc (les épaulettes, le style...).

« Il faut, contre cette société, constituer une force de combat, libre de toutes les vieilles doctrines, un corps-franc".» dixit Drieu (Gilles).

Sabre au clair !

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : agnotologie, armées blanches | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10 décembre 2014

Keats, Keepsake

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

01 décembre 2014

Avec Romain Slocombe

Mission accomplie pour le camarade Slocombe : son dernier roman, Avis à mon exécuteur, se place très haut dans le gotha du roman noir politique. Le sujet ? Les confessions posthumes d’un bolchevik de la première heure, un Juif polonais entré au service du Parti et qui, dix-sept ans durant, dans l’ombre, sert la Révolution… ou plutôt les idoles sanguinaires créées par cette nouvelle religion. Avec autant de maestria que de fine érudition, Romain Slocombe reconstitue l’atmosphère d’une époque, le climat mental d’une caste : l’URSS des années 30, les réseaux du Komintern et du NKVD – le bras armé de Staline. On songe au roman de J. Boyd, Restless, mais un Boyd autrement plus dense, plus ample, plus dur aussi. Et quelle tension, quel rythme, de la première à la dernière ligne !

Un manuscrit trouvé à Vevey chez un ancien du Vlast - les services soviétiques - livre au lecteur les confessions d’un officier supérieur de l’appareil clandestin du Parti, que nous suivons dans ses opérations, tour à tour cruelles et tortueuses, jusqu’à la dernière : la liquidation (ou liternoïe delo, « lettre spéciale » en code), sous peine de voir femme et enfant assassinés, de son ami d’enfance, un autre tchékiste, écœuré comme lui par la Terreur qui s’abat sur l’URSS. Slocombe s’est inspiré de la vie de Walter Krivitsky, l’un des premiers grands défecteurs, retrouvé suicidé dans une chambre d’hôtel de Washington en 1941 (vendu par Philby ?). L’homme avait choisi la liberté pour protester e.a. contre le massacre systématique des communistes russes par Iagoda et Iéjov, les âmes damnées du tyran (avant leur liquidation dans le cadre de ce que le NKVD appelait non sans humour la rotation des cadres), mais aussi contre le pacte Molotov-Ribbentrop.

Slocombe décrit à la perfection la perte progressive des illusions de ces hommes qui ont tout donné à un mythe, le salut par la révolution prolétarienne, et qui pour faire triompher une religion fondée sur le mensonge, en viennent à trahir tout ce qui fait d’eux des hommes de qualité : esprit critique, scrupules moraux, amitiés, fidélité … Dans le système instauré par Lénine, ne survivent, avec un peu de chance, que les cyniques et les dociles.

La description des crimes commis en Espagne, transformée en charnier par les tueurs du NKVD et leurs supplétifs (notamment français : Marty), glace le lecteur, qui pousse la porte des sinistres checas de Barcelone, où l’on extermine des milliers de pauvres types sous prétexte qu’ils appartiennent au POUM, à la CNT ou parce que, même encartés au PC, ils déplaisent aux cerbères de Moscou. De même, Slocombe reconstitue avec un joli sens de la mise en scène des réunions d’officiers supérieurs à la Loubianka, pressés de faire subir à l’URSS une saignée aux allures de cyclone.

L’Affaire Toukhatchevsky, de même que les Procès de Moscou (bruyamment approuvés par tant de progressistes occidentaux) et la grande terreur de 1938 sont interprétées comme une titanesque guerre interne entre l’Armée rouge, corps sain de l’empire soviétique, et le NKVD, la garde rapprochée du tyran. L’enjeu ? Un pouvoir qui risque d’échapper à Staline, qu’un dossier retrouvé dans un coffre de l’Okhrana, la Sûreté tsariste, accuse, preuves à l’appui, d’avoir été, de 1906 à 1913 un agent provocateur - nom de code Vassili - chargé de surveiller Lénine et le Comité central. L’Etat-Major de l’Armée rouge, mis au courant du passé sordide de Staline, conspire contre le tyran, mais se fait doubler par le NKVD… à la plus grande joie des services allemands, qui eux aussi jouent leur partie. Krivitsky fait défection avec femme et enfant, désespéré de voir souillée la cause d’une vie, et sans illusion aucune sur Trotsky et ses hommes, présentés dans le roman comme des monuments de naïveté. Interrogé à ce sujet, Slocombe m’a répondu n’avoir rien inventé à leur sujet : toutes les preuves de leur aveuglement se trouvent noir sur blanc dans les mémoires de J. Rosenthal, d’E. Poretski et même d’un certain Victor Serge, décidément bien maladroit face aux menées du NKVD.

Un excellent roman, subtil, à la langue ferme et charpentée, fondé sur une analyse approfondie de la psyché révolutionnaire, que l’auteur a connue de près, ayant milité très jeune au sein d’une secte progressiste.

Christopher Gérard

Romain Slocombe, Avis à mon exécuteur, Robert Laffont.

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, espionnage | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

03 novembre 2014

Désuet, Christopher Gérard ?

Désuet ?

Dans sa note Osbert & autres historiettes, Loïc Di Stefano, du Salon littéraire, (http://salon-litteraire.com/fr/christopher-gerard/review/...) évoque, non sans gentillesse, le caractère désuet de ce livre, voire de mon style.

Désuet est introuvable dans Littré, car le mot n’apparaît qu’à la fin du XIXème, formé sur le participe du verbe latin desuesco : « je me déshabitue » (merci Gaffiot). Mais c’est tout moi, cela : déshabitué ! Je dirais même plus : décontaminé. J’assume, je persiste et signe : désuet, jusqu’au bout des ongles. Et même suranné, voire archaïque, que dis-je ? attardé. Car je m’attarde (en bonne compagnie) loin des blandices du siècle, je musarde tout en gardant à l’esprit que Littré disait des mots tombés en désuétude qu’ils peuvent difficilement être rayés de la langue vivante. Désuet peut-être, mais coriace.

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : désuet, littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |