26 janvier 2015

Avec Marcel Conche

« Humble et émouvant bréviaire païen », écrit très justement Bruno de Cessole pour qualifier le dernier livre du philosophe Marcel Conche, Epicure en Corrèze. Sous la forme d’une conversation à bâtons rompus, aussi limpide que simple, l’amant de la sagesse explique comment il est devenu ce qu’il est : un sage qui « croit » aux dieux païens. Dans cette confession, Marcel Conche revient sur son enfance et son adolescence paysannes dans la Corrèze des années 20 et 30, quand cet orphelin de mère découvre peu à peu l’importance de la Nature et de ses cycles éternels : le vent, les flots de la Dordogne, les arbres et les bêtes, le lierre cher à Dionysos lui sont des compagnons de méditation et des alliés. Paysan, il apprend à « faire les choses dans l’ordre, en temps et en heure » (à l’opposé des actuelles doctrines pédocratiques en vigueur dans les écoles, où l’on apprend le brouillage des repères et la dispersion). Elevé à la dure, il se révèle vite homme de connaissance et de réflexion, passionné par la seule quête de vérité, et donc rempli de méfiance pour tous les débordements. Il explique ainsi pourquoi il n’a pas rejoint ses camarades au maquis, préférant potasser sa grammaire grecque, et comment il a pu résister au délire amoureux, choisissant sa professeur de lettres, avec qui il vivra un demi-siècle. Suivant d’Apollon, Marcel Conche incarne l’adepte de la phronésis épicurienne, de cette prudence et de cette modération qui forcent à dédaigner les désirs qui nous éloignent de la nature en nous engageant dans l’illimité – la faute par excellence que les Grecs, nos Pères, nomment hubris. Ses réflexions sur le temps, illimité et tout sauf illusoire, sur la liberté de jugement (« ce que je dois faire, je l’entends non pas selon le jugement d’autrui, mais selon mon propre jugement à partir du devoir que je sais avoir envers moi-même »), stimulent nos esprits anesthésiés de moraline. Un exemple : « la clef de la sagesse, dit-il, est qu’il faut penser toute chose sur le fond de l’infini » - n’est-ce pas aussi lumineux que bienvenu, ce rappel des aphorismes d’Anaximandre ? Sur le dieu personnel des monothéismes, sa position est claire : un refus sans concession. Non à la soi-disant providence, une illusion ! Non à la théorie absurde d’un dieu personnel, infiniment bon et omniscient, dont l’existence justifie la souffrance des enfants ! Non aux philosophies modernes (de Descartes à Hegel), qualifiées à juste titre d’impures, car polluées par le théologisme judéo-chrétien ! « Mieux vaut savoir que croire » est son seul credo. Oui à Héraclite, à Pyrrhon et à Epicure, maîtres de sagesse tragique. Oui à Montaigne, le compagnon des jours et des nuits, l’ami fidèle. Lisons Conche, relisons Héraclite et Lucrèce. Et jouissons de la vie en choisissant la singularité contre tous les conditionnements, fussent-ils rassurants !

Christopher Gérard

Marcel Conche, Epicure en Corrèze, Stock, 160 pages, 17€.

*

Marcel Conche est évoqué dans mon livre

*

A l’occasion de la parution des Essais sur Homère (PUF, 1999), Marcel Conche avait répondu aux questions de ma revue Antaios.

Pourquoi relire Homère en 2000? En quoi est-il, incomparablement, l’Educateur par excellence?

L’an 2000 de l’ère chrétienne ne signifie pour moi rien de particulier. Si l’on fait partir l’ère des Olympiades de 776 AC, nous voici, en effet, si je ne m’abuse, dans la six cent quatre-vingt quatorzième Olympiade, chiffre qui n’a rien de particulier. Pourquoi relire Homère aujourd’hui? C’est que nous vivons en un temps où l’on sait que la vie humaine est une vie mortelle. Montaigne nous conte que saint Hilaire, évêque de Poitiers (v. 315-v.367), craignant pour Abra, sa fille unique, les embûches du monde, demanda sa mort à Dieu, ce qu’il obtint et « de quoi IL montra une singulière joie ». En l’an 1000, comme au IVème siècle, la vie éternelle était objet de certitude. En l’an 2000, c’est le contraire. Les philosophes analysent la « finitude » (Endlichkeit) comme nous étant essentielle, et notre « temporalité » (Zeitlichkeit) comme étant, par essence, une temporalité finie. Comment vivre une vie mortelle? Il s’agit de résoudre ce que Leibniz nomme un « problème de maximum et minimum »: obtenir, durant une vie brève, le maximum d’effet. Quel « effet »? Le plus d’argent possible, pensent les financiers, les boursiers. Mais l’argent n’est pas une valeur en soi. Homère est l’Educateur par excellence car il forme notre faculté critique, la krisis, la faculté de distinguer, de choisir - d’un mot qui signifie « trier ». Il nous enseigne à séparer le bon grain de l’ivraie des fausses valeurs, et à choisir les valeurs d’excellence. Comment vivre? De façon à ce que cette vie, dans sa brièveté, réalise la plus haute excellence. Achille perçoit le bonheur comme une tentation. IL choisit quelque chose de plus élevé que le bonheur. Ainsi font les héros de l’Iliade.

Mais comment le relire? Avec quels yeux?

Lire Homère à la manière des « analystes », qui font de l’Iliade et de l’Odyssée un assemblage de pièces rapportées, c’est sacrifier bien des significations qui n’existent que par l’effet d’ensemble, et comme ôter d’un organisme le tissu conjonctif pour le réduire à un squelette. Les « difficultés » relevées par les « analystes » sont d’ailleurs si peu nettes qu’il a fallu vingt-cinq siècles pour qu’elles soient remarquées. Si elles étaient si peu que ce soit concluantes, les Grecs anciens les eussent perçues. L’Iliade et l’Odyssée supposent la vision visionnaire d’un unique poète qui est aussi un poète unique: les « analystes » vont-ils tomber dans l’absurdité de supposer plusieurs Homère? Il faut lire Homère avec l’oeil non d’un dépeceur mais d’un philosophe, si le philosophe est, comme le veut Platon, l’homme des « vues d’ensemble » (République, VII, 537c) - un oeil, cependant, moins hégélien que goethéen: il ne suffit pas d’être philosophe si l’on n’est pas quelque peu poète. Car la pensée pensante n’est pas seulement conceptuelle: elle ne méconnaît pas la clarté que peuvent apporter la comparaison et la métaphore. Héraclite, Parménide, les Antésocratiques en général ne sont pas les seuls à l’avoir vu, mais aussi Bergson, Heidegger et d’autres. Il est regrettable que Heidegger n’ait pas davantage médité Homère.

Dans « Le rationalisme d’Homère », vous écrivez: « les dieux d’Homère ne sont ni en dehors de la nature, ni même en dehors du monde: ils sont, comme nous, au monde - au même monde ». Pouvez-vous préciser votre vision du divin chez Homère?

La phrase que vous citez me fait songer au fragment 30 d’Héraclite: « Ce monde, le même pour tous, ni dieu ni homme ne l’a fait, mais il a toujours été, il est et il sera, feu toujours vivant, s’allumant en mesure et s’éteignant en mesure ». Ce monde, pour Homère comme pour Héraclite, est « le même pour tous »: hommes et dieux. C’est ainsi que la différence du jour et de la nuit vaut pour les dieux comme pour les hommes. Les dieux sont « au monde », comme nous. Le monde n’est pas leur oeuvre, mais l’oeuvre de la nature. Homère voit l’ »origine de tous les êtres » (Iliade, 14.246) dans l’ »Océan », symbole de la puissance et de la fécondité de la nature. L’épopée chante le monde humain, bien que la nature, avec ses météores, ses sources, ses fleuves, ses forêts, ses bêtes sauvages, soit toujours présente à l’esprit du poète. Or, les grands dieux d’Homère sont - on l’a souvent observé - absolument semblables à des hommes - excepté qu’ils sont plus forts et sont immortels: ils mangent, boivent, festoient, aiment, haïssent, se vengent, souffrent, dorment, ont des syncopes, etc. Dès lors, où est le divin? Je crois qu’il faut le chercher moins chez les dieux préoccupés surtout par la guerre des hommes, engagés dans cette guerre et tout pénétrés de passions humaines, que chez ceux qui se tiennent loin des affaires humaines, vivent dans la proximité de la nature, en symbiose avec elle. Le divin est présent sous la forme des innombrables dieux qui sont l’esprit de la nature et dont la pérennité relativise l’aventure humaine - à laquelle les grands dieux s’intéressent beaucoup trop, s’agissant de ce qui agite « de pauvres humains, pareils à des feuilles, qui tantôt vivent pleins d’éclat et mangent le fruit de la terre, et tantôt se consument et tombent au néant ». Le divin précède les dieux: il consiste dans le don initial qui leur est fait, à eux comme à nous, de la vie, de la lumière. Quant au Donneur de ce don initial, c’est la Nature, mais il ne faut pas la personnaliser: elle n’est pas un être, mais le fait même de l’être - mot qui, dit Nietzsche, ne signifie rien d’autre que « vivre ».

Vous consacrez un chapitre au pessimisme d’Homère. Ne trouvons-nous pas de nombreux traits optimistes dans son oeuvre, à commencer par une forme d’humanisme, illustrée par le bouleversant dialogue entre Achille et Priam?

La réussite d’Ulysse montre, ai-je dit, que « décisif est le rôle de la tromperie dans la réussite des hommes ». Comme tromper est un mal, et donc le mal l’emporte sur le bien dans la stratégie de ceux qui veulent triompher dans le monde, on peut parler de « pessimisme ». Mais ce n’en est pas la seule forme que l’on peut discerner chez Homère. Il parle de la mort qui « tout achève »: dès lors que la mort ne laisse, après elle, aucun espoir, il est difficile de parler d’ »optimisme ». Il est vrai que les plus hautes valeurs humaines sont incarnées par les héros, et représentées par leur attitude et leur conduite: le respect de la foi jurée (les Achéens font la guerre en vertu d’une promesse faite à Ménélas), l’esprit de sacrifice, la volonté d’excellence, le courage, bien sûr, mais aussi la fidélité, le respect et l’estime d’autrui, fût-il l’ennemi, l’esprit de bienveillance et la générosité (chez Alkinoos, notamment), la sympathie, la compassion. Mais précisément, les plus belles qualités morales se trouvent chez les hommes, non chez les dieux. or, ce sont les dieux qui ont la force et tiennent en main - dans les limites fixées par le destin - le sort des humains. Une force, en laquelle il y a bien plus d’arbitraire que de bonté essentielle, domine tout. Que les dieux n’aient pas les vertus que l’on voit chez les hommes, il ne peut d’ailleurs en être autrement. Ces vertus viennent, en effet, de cela même que les hommes ont en propre, qui est de mourir. Elles définissent la réaction de l’homme noble face à la mort: à sa mort ou à la mort d’autrui. Certes, ces vertus, du moins les vertus d’humanité, sont comme mises entre parenthèses dans le combat sanglant - ce pourquoi Homère condamne la guerre, comme le lui reproche Héraclite. Et l’on pourrait parler d’ »optimisme », s’il laissait entrevoir un monde humain où régnerait la paix. Mais je ne vois rien de tel. Vous parlez d’ »humanisme ». Soit! si vous entendez: humanisme héroïque. Homère veut que l’homme regarde vers les hauteurs. « Pessimisme », dis-je, mais, certes, pessimisme actif, héroïque, essentiellement viril. Je veux bien admettre que le pessimisme tragique d’Homère, avec, au fond, une telle confiance en l’homme, est autre chose que simplement du « pessimisme », au sens banal.

Jacqueline de Romilly a pu consacrer un fort beau livre à Hector. Quelle figure vous séduit le plus chez Homère?

Hector est un chef valeureux, un beau-frère rassurant, un père et un époux aimant et tendre, et il a bien d’autres qualités qui en font un bel exemplaire d’humanité. Mais une qualité essentielle, pour celui qui veut le salut de son peuple et des siens, est l’intelligence. Or, Hector en manque parfois. En tel moment critique, ne voyant pas au-delà de l’heure présente, il refuse le « bon conseil » de Polydamas qui, lui, « voit à la fois le passé, l’avenir », et il juge inconsidérément. Et les Troyens approuvent leur chef, « dont l’avis fait leur malheur ». Et puis, j’observe, chez lui, un trait déplaisant. Il demande un éclaireur pour aller, de nuit, surveiller ce que font les Achéens. Soit! Dolon se porte volontaire, à une condition: Hector doit jurer qu’il lui donnera les chevaux et le char de bronze du Péléide. Hector jure. Il sait pourtant - j’en suis persuadé - que Dolon n’a aucune chance de monter un jour les chevaux d’Achille. Achille, héros démonique et fascinant, m’a captivé davantage qu’Hector. Je lui ai consacré un chapitre (et même deux). Il est le personnage clé de l’Iliade - qui chante, ne l’oublions pas, la « colère d’Achille ». Ce sont ses attitudes et ses choix qui déterminent le mouvement et l’action. Son inaction même, qui joue le rôle de ce que Hegel nomme la « négativité », n’est aucunement une absence. Inactif, mais en attente, il est singulièrement présent.

Mais vous me demandez quelle figure me « séduit » le plus. Je ne puis être « séduit » que par une nature féminine. Je laisse de côté les déesses - pour lesquelles j’ai peu d’estime. parmi les mortelles, j’ai le choix entre Briséis, Andromaque et Hélène - les autres ayant moins de présence. J’ai un faible pour Briséis; j’admire et je plains Andromaque. Mais Hélène a besoin que l’on se porte à son secours/ Elle a ce que Gorgias nomme une « mauvaise réputation » - à cause de quoi, il s’est fait son avocat. Avec raison. Hélène infidèle à son mari, Ménélas? A s’en tenir aux apparences, on ne saurait le nier. Car enfin, elle suivit Pâris. de bon gré? Sans doute, sinon eût-elle emmené des trésors et ses esclaves? Mais il y a deux sortes d’amour: l’amour de croisière, calme, raisonnable, médité - Hélène ne cessa jamais d’aimer Ménélas de cet amour -, et il y a l’amour d’emballement, la bourrasque d’amour, où le désir conduit aux décisions que l’on regrette ensuite. Mais la tempête sur la mer n’empêche pas le calme des grands fonds. Et l’amour qui dure est toujours là lorsque l’amour violent s’est exténué. On le voit bien lorsque, du haut des remparts de Troie, la femme de Pâris, aux ardeurs anciennes, aperçoit les Achéens et Ménélas, souffre, pleure et se confond en regrets.

Octobre 1999.

*

**

Né en 1922, Marcel Conche est professeur émérite de philosophie à la Sorbonne, membre de l’Académie d’Athènes et citoyen d’honneur de la ville de Mégare. Editeur à ses heures perdues, il a traduit et commenté Héraclite, Parménide, Anaximandre, Epicure aux PUF tout en trouvant le temps de publier des ouvrages classiques sur Montaigne et Lucrèce. En septembre 1995, Marcel Conche avait déjà accordé un entretien à Antaios sur les Grecs, qualifiés de « presque les seuls philosophes authentiques » et la philosophie grecque comme fondamentalement païenne. Sur le Polythéisme: « pour le penser sans le réduire à n’être qu’une étape dans un processus, il faut sans doute tenter de revivre une expérience qui fut celle des Hellènes, celle de l’immanence et de l’évidence du sacré ». Sur l’Ancien Testament: « Plût au ciel qu’à l’âge scolaire, plutôt que des leçons d’histoire « sainte », on m’eût entretenu de la Gaya Scienza des troubadours. Le Corrézien que j’étais se fût sans doute reconnu plus d’affinité avec Guy d’Ussel et Bernard de Ventadour qu’avec Abraham et autres. » Sur les Grecs, Marcel Conche a écrit un splendide plaidoyer pour un philhellénisme bien compris: « Devenir grec » (in Revue philosophique, janvier-mars 1996, p.3-22, repris dans Analyse de l’amour et autres sujets, PUF, Paris 1997). Pour mieux connaître ce philosophe et moraliste de haute lignée, il faut lire Vivre et philosopher. Réponses aux questions de Lucile Laveggi (PUF 1992) et Ma vie antérieure (Encre marine 1998). Tout dernièrement, il a publié Le sens de la philosophie , livre dédié à sa mère qu’il ne connut pas puisqu’elle périt à sa naissance. Il s’agit d’une sobre méditation sur la signification précise du mot « philosophie »: amour de la sagesse ou « science » du vrai? M. Conche penche pour cette tension tragique vers la vérité, recherche qui se double d’un apprentissage de l’amour au sens socratique, celui-là même qui tente de rendre l’autre meilleur en lui communiquant le désir d’excellence, propre aux âmes nobles: « »A quoi mène la philosophie? », me demande-t-on. La première réponse est: « à rien » (à rien d’autre que la philosophie elle-même comme skepsis); la seconde: « à aimer ». » Lisons donc M. Conche, suivons les traces de cet Hellène « désengagé des fausses évidences et des obsessions collectives ».

Pour compléter cette évocation, voici une note publiée naguère dans Antaios.

Parcours d’un stoïcien

Avec Ma Vie antérieure (Encre marine), le philosophe Marcel Conche livre une émouvante méditation sur le sens du tragique et la preuve de la permanence, en ces temps d’hédonisme vulgaire, du stoïcisme comme posture philosophique, comme manière de vivre. Car ce qui frappe à la lecture de ces pages à l’impeccable langue (“ une belle langue républicaine et châtiée ” dit justement R.P. Droit dans sa chronique du Monde du 3 avril 1998), c’est la cohérence et la rigueur du penseur, qui est aussi un moraliste, crédible puisqu’il a intimement vécu ce qu’il professe. L’évocation qu’il fait de Marie-Thérèse Tronchon, son épouse disparue en décembre 1997, est bouleversante. Elle fut son professeur de Lettres en 1941-1942 et corrigea ses premières dissertations avant de devenir sa compagne pendant cinquante-six ans. Il s’agit, c’est évident, d’une âme de qualité, d’une Dame. Le couple formé est bien celui de deux lettrés, des jeunes gens d’autrefois, frugaux et racés, bref, toute une France traditionnelle, engloutie par la civilisation du spectacle et du fric. Marcel Conche est un pur produit des hussards noirs de la République : petit paysan corrézien, il mène, à la fin des années 30, une vie rude, mais non dépourvue d’un “ bonheur de fond ”, tout sauf béat. La campagne n’avait que peu varié depuis Louis XV ; le village constituait encore une réelle communauté organique où les désirs individuels comptaient pour rien. Entre un père, rescapé de la Grande Guerre, muré dans son silence – la mère de Marcel Conche mourut peu après sa naissance – et sa tante, le futur philosophe fait ses premières expériences : la perte de la foi (“ le sentiment nouveau se formait que la providence de l’homme peut n’être encore qu’une providence humaine ”), les velléités de révolte contre un père parfois injuste, les cours un peu particuliers de l’instituteur (plus doué pour l’éducation que pour l’instruction, mais pour qui Vercingétorix et Bayard sont des modèles) : “ tiré à quatre épingles, M. Briat incarnait les vertus de franchise, d’honnêteté, de gentillesse ”. Une courtoisie d’un autre âge ! Marcel Conche prononce un bel éloge du grec ancien, notre sanskrit : “ le grec ancien, la langue incomparable, merveilleuse, qui porte en elle ce qu’il y a de plus fort, de plus lumineux, et, en même temps, de plus délicat et de plus fin. Sans elle, que serait la philosophie ? Que serait même la pensée ? ”. Le catéchisme n’est manifestement pas sa tasse de thé : “ il était question de l’histoire “ sainte ” : il fallait se sentir concerné par ce qui était arrivé à un certain Moïse, à un certain Abraham. Désastreuse leçon car les péripéties de l’histoire des Juifs anciens n’importent qu’à ceux qui adhèrent à l’Irrationnel. (…) Car entre Athènes et Jérusalem, il faut choisir. ” Socrate lui apparaît comme une figure plus haute que le Nazaréen : “ lorsqu’on se donne la peine de multiplier les pains ou de marcher sur les eaux, c’est que l’on est en faute d’arguments ”. Malgré une envie vite passée de rejoindre le maquis, Conche préfère étudier la grammaire latine huit heures par jour, ce qui nous évite les souvenirs d’anciens combattants, lui permet d’entrer à l’Ecole Normale et de se lancer à l’assaut du savoir philosophique. Une telle ascèse nous vaut une vingtaine de livres parfaitement ciselés et sentis, quelques traductions qui serviront de référence (Héraclite, Parménide,…). Et un parcours, du catholicisme paysan à la sagesse tragique des Hellènes.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : philosophie, grecs | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

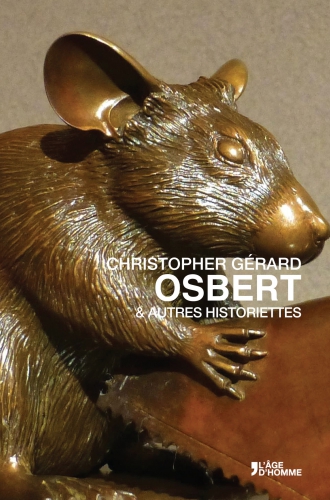

Osbert & autres historiettes

"Adepte, à rebours du temps, de la secessio nobilitatis, il était normal que Christopher Gérard fût aussi, désormais, fabuliste ... dans la tradition d'Esope, de La Fontaine et du Roman de Renart".

Le confrère Arnaud Bordes

Vu par Loïc Di Stefano, sur le site du Salon littéraire :

http://salon-litteraire.com/fr/christopher-gerard/review/...

*

"Un auteur à la plume aiguisée et savante"

Paloma de Boismorel, Gaël

*

" Ce petit animal si animé qui tourne dans une roue cosmique miniature et croit affirmer sa liberté en lançant de vains défis à ses humains domestiques. Cet ours en peluche, image d'une image, qui porte en lui une tradition vivante qui ne parvient pas jusqu'à la réminiscence. La préparation à la mort du chat aux yeux d'or qui échappe à l'hôpital, à l'euthanasie, et même au goupil. Les rencontres dues au hasard entre les personnages des différentes nouvelles. Et la vraie philosophie païenne qui inspire ces êtres."

Une lectrice platonicienne

*

"Les idées sont à gauche et le style est à droite », nous confia jadis Robert Poulet, le plus grand de nos aristarques, avec un peu de regret. Nul doute qu'il eût jubilé à la lecture d'Osbert et autres historiettes paru à Lausanne, aux Éditions L'Âge d'Homme, sous la plume de notre compatriote Christopher Gérard.

Car ce recueil de short stories faisant parler des animaux à propos des humains d'aujourd'hui fourmille de notations piquantes, d'observations désabusées et de formules assassines rédigées à fleuret moucheté par un styliste hors pair dont les observations ne sont pas sans rappeler celles de La Bruyère, de La Fontaine, de Montesquieu et de Léautaud, rien que ça !

Saluons donc comme il se doit – chapeau bas – ces petits textes qui, loin des fadaises fadasses du politiquement correct et du consensus mou, mettent le doigt dans la plaie la plus béante de notre époque : le sinistre individu contemporain dont la vanité n'a d'égale que la vacuité..."

Le critique Bernard Delcord

*

*

"Christopher Gérard instaure le monologue intérieur du rat d'appartement et du canidé(...) Bourré de malice et de notations pittoresques, son délicieux petit livre nous invite à nous observer à travers les yeux de nos amis à poils et à plumes"

L'écrivain Michel Mourlet, dans Service littéraire

*

"Une irrésistibe cocasserie, sous laquelle se faufile une touche de mélancolie devant un compagnonnage manqué."

Francine Ghysen, dans Le Carnet et les Instants

http://www.youblisher.com/p/889856-CI182/

*

"Avec Osbert et autres historiettes, Christopher Gérard dresse son réquisitoire contre l’humanité présente, avec la légèreté inimitable qui est la sienne. Une lecture drôle et revigorante."

L'écrivain Thierry Marignac sur :

http://antifixion.blogspot.be/2014/05/la-bete-qui-sommeil...

*

"Bienheureux ceux qui sauront retrouver la sagesse d’Osbert, et bienheureux ceux qui une fois encore suivront les escapades littéraires de Christopher Gérard !"

Le confrère Ludovic Maubreuil sur son site:

http://cinematique.blogspirit.com/archive/2014/04/23/osbe...

"J'envie Osbert et tous vos délicieux amis (...) Voilà un bien joli livre, admirablement illustré, qui fait rêver." Dixit Michel Déon.

"Achevé la lecture d'Osbert : subtil, décapant, drôle, stylé, anglomaniaque, non conforme... Un plaisir et une réussite. " Dixit le confrère Arnaud de la Croix.

*

« Mon bonhomme ! Mon petit chéri… C’est ainsi que mes humains de compagnie s’adressent à moi ; celui que je surnomme le Maître sur un ton qui se veut enjoué, et l’Épouse par des cris à peine articulés dont la modulation varie en fonction d’humeurs que, pour ma part, je puis prévoir avec certitude pour en avoir observé les cycles, alors que son conjoint, lui, tombe des nues à chaque variation et reste bouche bée au moindre éclat. Sans jouer au pédant, je crois pouvoir affirmer que les humains de sexe mâle, même dominants, se révèlent moins éveillés que les femelles, et d’une confondante naïveté. »

Bestiaire tour à tour tragique et loufoque, Osbert & autres historiettes présente une galerie d’animaux doués de la parole et d’un sens aigu de l’observation : un rongeur au regard plein d’ironie, un gentlecat raffiné, un bouledogue des services secrets anglais, un ours d’appartement et même un moineau des Deux Magots. De Paris à Londres, en passant par Oxford et Bruxelles, ces animaux nous font mieux connaître l’étrange tribu des humains de compagnie.

Pour commander :

http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=...

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 janvier 2015

1 Savile Row

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : élégance | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

15 janvier 2015

Jacques Laurent ou le Joyce français

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, hussards | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12 janvier 2015

Hommage à Claude Michel Cluny

Pour saluer un maître de style et de vie, cet extrait de ce que j'écrivais sur Claude Michel Cluny dans Quolibets. Suivi d'un entretien avec l'écrivain.

"Un pessimisme allègre, une vision machiavélienne de la politique comme exercice de la puissance, une misanthropie affirmée (...) Un style cristallin, décanté à coups de rasoir, épuré sans jamais verser dans la géométrie. Une férocité hautaine quand il s’agit de sabrer des gloires qu’il juge usurpées. (...) Autre leitmotiv, une réflexion philosophique menée depuis les débuts littéraires, aux antipodes de « l’affreuse métastase venue de Judée », libérée des dogmes abrahamiques et ressourcée dans la Grèce de Pindare ».

Entretien avec Claude Michel Cluny

L’Invention du Temps, votre Journal, illustre un permanent exercice de gnôthi seauton. Ma première question sera donc : qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Pour ma part, j’ai envie de dire un Solitaire. Ne dites-vous pas dans Moi qui dors toujours si bien : « Seul et heureux de l’être sans oubli ni abandon, sans relâchement de la vigilance d’être moi » ?

À l’éveil de l’adolescence, passage d’un monde flou dans la vie consciente, je me suis fait une amie de la solitude, dès lors qu’elle se confond avec la liberté d’être. Liberté de rêver, de choisir, de lire, d’inventer voyages et aventures − un peu la cachette dans l’arbre des récits de jeunesse. Non que j’eusse été sauvage : j’eus la chance de fidèles amitiés. Mais je préfère la solitude aux importuns, et ne m’ennuie jamais. J’ai pu vérifier au long de ma vie qu’on ne voyage jamais mieux que seul, que la solitude m’est une force, un temps de ressourcement, une indépendance.

Libre, non pas misanthrope ; lorsque mon Journal littéraire, L’Invention du temps, a commencé d’être publié, le peu d’amis anciens que l’âge ne m’a pas ravi s’étonnèrent de ce goût pour la solitude que jamais ils n’avaient décelé au fil des années. Et puis, la vie que j’ai choisie très tôt, animée par les activités diverses, les rencontres, les voyages, exigeait des moments de retrait dus à l’écriture aussi bien qu’à la vie privée. La solitude élue − un luxe rare − vaut une thérapie, bénéfique à l’équilibre de l’esprit comme à celui du corps la pratique d’un sport.

Quelles ont été pour vous les grandes lectures ? Vos maîtres ?

Celles, en vérité, qui instruisent par le plaisir. Je leur dois le goût de l’histoire et la passion des voyages, les joies du langage et la soif du beau. Les personnages de Dumas me menèrent aux grands historiens, ceux de Verne à la connaissance du monde. L’adolescence me fut une fête de découvertes. Je sais combien je dois à ces émerveillements en vrac, dont les désordres m’apprirent aussi qui j’étais. Trop indépendant, je ne crois pas avoir eu des « maîtres », plutôt des curiosités, des engouements, et des admirations raisonnables : le sage scepticisme de Montaigne, la cruauté sublime de Racine, l’intelligence créatrice de Valéry m’accompagnent encore. Et la leçon politique de Gide, la société moribonde de Proust… Il est vraisemblable que si vieillir renforce nos racines culturelles cela nous rend moins enclins à prêter attention à tant de déjà vu, mais aussi moins d’énergie à lutter contre un déclin de civilisation organisé et consenti. De l’alliance du doute avec la passion, cet inceste, naît peut-être une forme de stoïcisme.

Quelles ont été vos grandes rencontres littéraires?

Les années 50 révélèrent à ma génération tout ce que la guerre avait occulté. Une floraison d’ « ismes » en art, musique, littérature. Des plus dommageables de ces doctrines, les religieuses et les politiques, nous sommes loin à ce jour d’être débarrassés. À vingt ans, de qui se croire ou se vouloir le disciple ? J’eus quelques rencontres de curiosité − Cocteau, bien sûr, Montherlant −, mais je compris très tôt que le temps qu’un écrivain nous donnait était pris sur son travail. Les véritables rencontres ont lieu dans les livres. Quant aux « Lumières » de l’époque, elles se barbouillaient par trop d’idéologies, aveugles, menteuses, meurtrières, pour subvertir mon scepticisme. Je n’ai jamais pratiqué le culte des « Grands hommes », et n’eus pas non plus de rencontre « fondatrice » − tel front de Claudel avec un pilier de Notre-Dame −, mais des amitiés et la passion de la jeunesse.

Il y a chez vous comme un dégoût très sûr pour « la fallacieuse musique des mots non exacts ». Puis-je dire que votre voie en littérature est la voie sèche et décantée, celle d’un Léautaud ?

Ce que vous entendez par « écriture sèche » − Stendhal, Léautaud, Valéry ? −, celle de mon Journal littéraire, ou de mes essais critiques, souvent de mes poèmes, de mes aphorismes, tend au plus juste rapport du verbe à l’idée. Une écriture décantée du flou, de l’imprécis, donc de l’inutile par la logique. Soit (j’en accepte le compliment !). Pourtant, l’expression logique n’affronte pas l’indicible − ce qui reste à dire au-delà du dit. D’où les fabuleuses interrogations de la poésie, ce langage dans le langage.

Si l’écriture de mon Journal favorise cette concision que vous remarquez, mes ouvrages de fiction font appel à bien d’autres registres. Je crois qu’une œuvre romanesque suscite son propre langage autant que son rythme et son climat. Mes romans, de fait, ni mes nouvelles ne se « ressemblent ». Chaque livre exige son espace et son écriture propres.

Pourrais-je vous qualifier de libertin du siècle ?

Faut-il encore savoir ce que le mot veut dire aujourd’hui. Le sens a passé de la liberté de penser à celle des mœurs. Rien d’illogique dans cet appauvrissement. Il ne subsiste de ces péchés de l’esprit d’analyse et de ceux du désir qu’un inoffensif relent de soufre. Un colloque en Sorbonne, il y a peu, me reconnut comme « poète païen ». J’en suis fier. Le divin est en nous, ou il n’est pas. Si j’avais une religion elle serait solaire ; je hais l’obscurantisme des dogmes qui nous menacent plus que jamais. Le politiquement correct de la « pensée » dominante est tel que les libertés naturelles, à commencer par celle de l’esprit, sont mises en procès ; il écrase jusqu’au langage. Or, un peuple qui a peur des mots est un peuple asservi.

J’eux la chance de la plus grande liberté pour diriger la collection de poche de poésie « Orphée » ; soit quelque deux cent trente titres. Classiques, oubliés ou inconnus. Les poètes donnent une leçon : ceux qui chantent juste demeurent à la marge des modes, et les plus grands s’élèvent toujours contre les interdits de leur temps.

Propos recueillis par Christopher Gérard, avril 2011.

Il est aussi question de cet auteur dans

mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |