05 janvier 2016

Narcisse et Homère

Interrogé par le magazine d'Uccle sur un livre ayant marqué mon existence - ma réponse.

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

30 décembre 2015

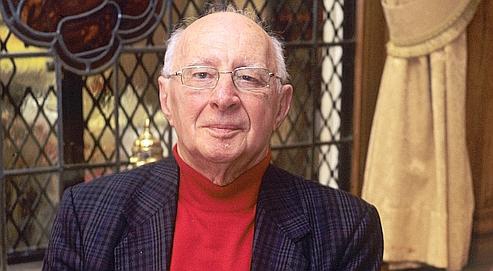

Présence de Pol Vandromme

Une indifférence de rébellion

Livre testament que ce florilège de chroniques et d’évocations composé par le regretté Pol(ydore) Vandromme (1927-2009) peu de temps avant sa mort. Dès l’exergue, le ton du livre, dédié à Jacqueline de Roux, l’épouse de son confrère et ami Dominique, est donné par cette citation de Maurice Scève : « Mon espérance est à non espérer ».

La fin du voyage approchant, le vieux critique, l’un des plus brillants et les plus profonds de ces septante dernières années, fait le point, « en désespoir de cause ». « On ne vieillit pas, écrit-il, on durcit à certaines places, on pourrit à d’autres. » Le remède à cette inévitable sclérose ? La tendresse. De critique, Vandromme se mue en moraliste, mais toujours avec l’allure qui convient, cette indifférence aux dogmes et aux diktats, cette hauteur tempérée par l’humour : « être à l’écart sans être au-dehors, être ici en étant ailleurs ». Voici donc sa feuille de route, destinée aux cadets, à tous ceux dont il salua les débuts avec une rare générosité. Une dernière fois, Vandromme se retourne pour saluer quelques auteurs, pour en égratigner d’autres.

Parmi les premiers, celui que, dans la conversation avec les cadets (le cher Marc Laudelout confirmera), il appelait, en toute simplicité, Louis. Louis ? Louis qui ? Céline, bien sûr, à qui il consacra l’un des premiers essais, juste après son compatriote Marc Hanrez. Non sans malice, Vandromme repère les disciples de l’immense Céline : Queneau, Sartre… Et rappelle que Bagatelles pour un massacre, pamphlet qui n’a pas été lu avec l’attention qu’il mérite en raison de terribles malentendus, est aussi « un manifeste littéraire de l’importance de la préface d’Hernani ». Pour Vandromme, les choses sont simples : Le Voyage au bout de la nuit constitue l’aboutissement et l’apothéose du surréalisme.

Modiano a droit à de belles pages, justes et profondes. Comme Froissart et Chimay, Tournai et Rodenbach, la Meuse et la Sambre. Et Fraigneau, le Vieil Européen. Et Gomez Davila, le réactionnaire pur sucre. Ou l’exquise Marie Nimier.

Mouchés en revanche, Steiner et sa « prose jargonnante aux cocasseries sentencieuses », Sollers (« il travaille dans le génie ; il est Céline les jours pairs, Joyce les jours impairs ; Kafka l’année bissextile »). Plus deux ou trois finauds et bricoleurs.

Rebelle sans rien de faisandé, Pol Vandromme nous adresse d’outre-tombe ce message de lucidité et d’amitié. Lisons-le.

Christopher Gérard

Pol Vandromme, Une Indifférence de rébellion, Pierre-Guillaume de Roux, 192 pages, 23 €

*

**

En mai 2005, j'avais adressé à Pol(ydore) Vandromme quelques questions pour un entretien paru dans La Revue générale.

Christopher Gérard : Lisant L’Humeur des Lettres, ce manuel du lecteur et de l’écrivain, je tombe sur ces lignes qui paraissent vous convenir à la perfection : « en discorde avec siècle, en harmonie avec la littérature ». Seriez-vous l’un de ceux que Nimier appelait les libertins du siècle ?

Vous êtes un critique clairvoyant, à l'intuition souveraine, ce qui me change heureusement des critiques aveugles qui brandissent leur canne blanche et qui ne s'aperçoivent de rien.

Votre devise ? Littérature d'abord ?

Si vous voulez, étant entendu que la littérature ne sert à rien, affranchie qu'elle est de la norme utilitaire - politique, morale, sociale, mercantile -, se bornant à être une incitation au plus voluptueux des plaisirs.

Et si vous deviez citer trois de vos maîtres ?

Puisque vous me contraignez à me borner - sans doute parce que vous croyez avec la sagesse populaire que les bonnes choses ne vont que par trois -, je choisis trois maîtres de style, Saint-Simon, Retz, Pascal

Parmi les écrivains belges (ou français de Belgique), quels sont ceux qui vous ont le plus fait pâlir ?

Par souci de sécurité - les mégères m'attendent au tournant pour bastonner le mauvais sujet, mauvais confrère de surcroît - je m'en tiendrai à des écrivains morts, Max Elskamp, Norge, Simenon, Henri Michaux et Marcel Thiry (parce qu'il m'a fait pâlir au nom de Vancouver).

Depuis plus de trente ans, vous commettez impunément le délit de faux en écriture. D'où vous est venu ce goût pour le pastiche littéraire ? Quel plaisir vous apporte-t-il ?

Parce qu'un écrivain, c'est d'abord un ton, un style. Parce que le pastiche, tentative de critique interne, est un jeu de rôle que soutient l'élan d'une sympathie de tour mimétique (du moins quand il est pratiqué à la suite de Proust, en réprouvant le dénigrement médiocre d'un Reboux). Parce que, en définitive, le plaisir n'a pas de raison à donner, la sienne suffisant à tout.

Parmi tous les auteurs que vous abordez, je ne trouve ni Elémir Bourges, ni Ernst Jünger. Vous imaginez sans peine ma stupéfaction. Justifiez-vous sur le champ !

En somme, vous exigez que je me mette à la mode et que je m'astreigne à un exercice de repentance. Dans le temple des dieux et des déesses, au pied de l'autel antique, je bats ma coulpe en récitant mon confiteor. Je réclame humblement votre pardon et, avec l'espoir que vous me l'accorderez, je suis sensible à votre indulgence, puisque vous ne me réprimandez qu'à propos de mon silence sur Bourges et Jünger. Il y a beaucoup d'autres grands auteurs qui ne sont pas traités dans mon recueil et qui eussent mérité de l'être. Il me semble que vous auriez dû m'accabler de votre courroux en regrettant que mon recueil ne soit pas encyclopédique.

Je vous absous. Et vos projets?

Quoi ! Vous n'avez pas l'air de vous souvenir de La Fontaine: Passe encore de bâtir, mais planter à cet âge ! Un quasi-octogénaire peut avoir des projets, mais aucune assurance de les mener à bien. Voici les miens, pourvu que le Dieu des chrétiens me prête vie: un volume de souvenirs, un essai sur Jacques Perret (Jacques Perret, Gaulois de noble origine, Editions du Rocher) un volume de chroniques, cette fois consacré à des écrivains contemporains. Rien donc qui puisse satisfaire le sens de l'histoire et la conscience universelle.

Dans Les Nobles Voyageurs, je rends hommage à Pol Vandromme.

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

29 décembre 2015

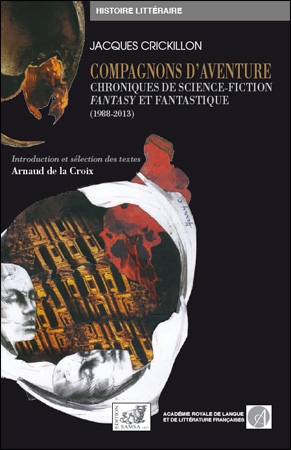

Compagnons d'aventure

Romaniste ayant marqué des générations de lycéens et d’étudiants du Conservatoire royal de Bruxelles, Jacques Crickillon (1940) est l’une des voix majeures des lettres belges. Voyageur passionné de mythes, poète exigeant, prosateur inclassable (donc intéressant), il a aussi mené une carrière de critique littéraire passionné dont les avis parfois tranchés étaient attendus avec inquiétude par les impétrants comme par les vieux briscards.

Indifférent au qu’en dira-t-on, rétif aux conformismes des gens de lettres, l’homme s’est intéressé, aussi, aux littératures dites de marge, de genre, voire aux paralittératures. C’est précisément ce qu’illustre le joli volume concocté pour l’Académie royale par Arnaud de la Croix, le spécialiste des livres maudits. De 1988 à 2013, Jacques Crickillon a rédigé pour la revue belge des bibliothécaires des notes de lecture d’une rare liberté d’esprit et de ton. Aujourd’hui, c’est un recueil de ces chroniques qui paraît sous une élégante jaquette, toutes consacrées à la science-fiction, à la fantasy et au fantastique.

Science-fiction ? Par les mânes de Sainte Beuve ! Prévoyant les moues crispées des uns et des autres, le poète et critique met d’emblée les point sur les i : « ce genre méprisé par les peigne-culs de la pseudo-culture véhicule depuis plus d’un demi-siècle les seules interrogations qui comptent, celles de la morale et de la métaphysique ». Pour Jacques Crickillon, toute forme de paresse et de refus de l’imaginaire est à bannir. A bon lecteur, salut.

Van Vogt, l’immense Dick, le très-subversif Spinrad, Ballard et Zelazny font l’objet d’éloges mémorables. De même, les maîtres du fantastique, les Belges Owen, Prévot, le trop méconnu, et Muno, sont à juste titre encensés. Et Tolkien, et Lovecraft, et Machen, et Dunsany…

Ewers et Kubin ne sont pas oubliés, ce qui en dit long sur le goût et la science du critique !

Christopher Gérard

Jacques Crickillon, Compagnons d’aventure. Chroniques de science-fiction, de fantasy et de fantastique (1988-2013), SAMSA-Académie royale, 276 pages, 22€

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : littérature, fantastique | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

26 novembre 2015

Noble Belgique

Les bons Dictionnaires amoureux tiennent davantage de l’autoportrait que de l’encyclopédie, d’où leur charme et leur intérêt. Cette règle, le Dictionnaire amoureux de la Belgique l’illustre à la perfection : gourmand jusqu’à la boulimie, d’une précision parfois maniaque, érudit jusqu’au vertige, surprenant autant qu’original avec une touche d’excentricité « bien belge », passionné comme un jeune homme, tel se révèle Jean-Baptiste Baronian. Oui, vous avez bien lu : il aura fallu un Arménien d’Anvers pour composer cette si bienvenue défense et illustration de la Belgique.

D’Académie (pour ne pas débuter par Adamo) à Yourcenar, cette somme de sept cents septante pages aborde mille domaines, des plus prévisibles (« art nouveau, tarte à la crème de la culture en Belgique ») aux plus farfelus (Agathopèdes & Bollandistes). Chicon (endive belge), crevettes grises, speculoos, anguilles au vert, waterzooi combleront les gourmets (de même qu’un hommage à Gaston Clément, qui régna naguère sur les cuisines belges); balle pelote, billard et cyclisme amuseront les sportifs. L’ahurissante érudition de l’auteur lui permet de brosser un tableau de la musique en Belgique, notamment contemporaine, car Jean-Baptiste Baronian ne brime jamais son inlassable curiosité : s’il connaît Grumiaux, Beaucarne et Grétry, il n’ignore rien des compositeurs actuels les plus pointus. Les écrivains, on s’en doute, sont à la fête, d’Owen à Prévot, sans oublier Simenon, une autre passion de l’auteur, et Gevers, et Froissart. Intarissable sur les peintres (bel éloge de James Ensor), Baronian connaît aussi le folklore et la bière. Et les belgicismes, qu’il défend avec courage. Une synthèse donc, savoureuse et stimulante – comme la Patrie des Arts et de la Pensée.

Christopher Gérard

Jean-Baptiste Baronian, Dictionnaire amoureux de la Belgique, Plon, 772 pages, 25€.

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : belgique, littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

16 novembre 2015

Matzneff noster

Récemment, je terminais l’une de mes chroniques consacrées à Gabriel Matzneff en rappelant que, quoi que grommellent les envieux, ce disciple d’Epicure compte parmi les rares classiques d’aujourd’hui.

L’opportune réédition de Boulevard Saint-Germain, augmentée d’une magnifique préface, m’offre l’occasion de confirmer ce jugement : quelle fluidité de la langue, quelle aisance à invoquer les ombres comme à chanter les plaisirs de l’existence, quel éloge de Paris, la cité de l’empereur Julien !

Voyez ces lignes : « Souvent, lorsque je suis à Paris et que l’air est doux, je vais m’asseoir sur un banc du square de Cluny qui, entre les ruines du palais et l’asphalte du boulevard Saint-Germain, forme un timide asile de verdure, et, fermant les yeux, je me dis : « Rentre en toi-même, Gabriel, et comprends que c’est ici, oui, ici, que le Génie de l’Empire est, en cette nuit mémorable, apparu à Julien. » Quelle plus belle évocation, digne d’un mage de l’ancienne religion, que celle d’une nuit glaciale de février 360, quand les troupes celtes révoltées portèrent sur le pavois le jeune Julien, proclamé empereur à Paris ! L’aventure, trop courte, de Julien II dit l’Apostat commençait. Et voilà que l’orthodoxe Matzneff s’exclame : « rien n’est plus digne de respect que la tentative de restauration opérée par Julien : offrir à nouveau des sacrifices sur les autels abandonnés de Vénus et de Bacchus ».

A l’époque de la première édition, en 1998, Paris n’avait pas encore honoré son premier empereur (le second étant Napoléon). Contrairement à ce que m’écrit l’ami Matzneff dans son envoi manuscrit, cet oubli a été réparé, puisqu’une venelle du XIVème arrondissement porte l’illustre patronyme. A l’époque, j’avais eu l’heureuse surprise de découvrir que je figurais parmi les personnages de ce roman parisien, aux côtés de S.A.I. Julien II, de Casanova et d’Armani, de Montherlant et de Bourvil…

Matzneff nous fait visiter son Paris, ses librairies et ses restaurants, ses salons (celui de Jacques de Ricaumont, détenteur d’une recette mythique de gâteau au chocolat) et ses boutiques. Il nous éblouit par un savoir d’une parfaite élégance.

Boulevard Saint-Germain ? Un hymne au bonheur, à lire et relire en hommage à la cité en deuil. Une pérégrination urbaine, tour à tour drôle et érudite, coquine et émue, un fragment de mémoire que nous laisse ce libertin de race, qui masque à peine une âme inquiète, en laquelle s’équilibrent virilité et sensibilité.

Christopher Gérard

Gabriel Matzneff, Boulevard Saint-Germain, La petite vermillon, La Table ronde, 8,70€.

Sur Gabriel Matzneff,

lire aussi mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, paris | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |