15 décembre 2025

Michel Mourlet : le retour

Comme Jorge Luis Borges, Michel Mourlet écrit pour lui, pour ses amis « et pour adoucir le cours du temps ». Critique de théâtre, écrivain au sens le plus large, théoricien du cinéma (il est l’auteur du manifeste des mac-mahoniens), directeur de revues mythiques (Présence du cinéma, Matulu), il est l’auteur d’une œuvre protéiforme, d’uneétonnante richesse et d’une totale originalité. Ses Contes de la Galipote témoignent de ses qualités, qui prennent pour thème central (avec les multiples variations que se permet cet écrivain inventif) une sorte de monstre légendaire au souffle pestilentiel que certains croisent au bord des chemins creux, loup-garou ou bête du Gévaudan, messagère de l’Autre monde qui a probablement inspiré Lovecraft. Mourlet fait pour ce faire appel à son double, Patrice Dumby, que ses lecteurs connaissant depuis un demi-siècle, écrivain, gourmet, un tantinet bagarreur, séducteur en diable – un être complexe soignant son caractère anachronique non sans une touche de dandysme. Lors d’une chasse aux champignons dans une forêt du Limousin, Dumby découvre des écorces de châtaignier couvertes de mystérieux pictogrammes « aussi frustes que les inscriptions d’un denier mérovingien ». Leur déchiffrement est le prétexte choisi par Dumby pour évoquer sa vie mouvementée, de la Rome des années 60 au Cotentin éternel, et pour développer une théologie du paganisme. Livre étrange, méphistophélique, qui m’a fait songer à Claude Seignolle comme à Lovecraft.

Michel Mourlet se révèle ainsi, à sa manière picaresque et philosophique, un émissaire du Grand Pan. Lisons-le !

*

Christopher Gérard

Michel Mourlet, Les Contes de la Galipote, France univers, 220 pages.

*

Le nouveau livre de Michel Mourlet,

cinquième volume de ses fulminations

contre la bêtise contemporaine

Chronique à venir

*

**

Michel Mourlet, au milieu de quelques amis (Christian Dedet, Christian Brosio, CG et Gabriel Matzneff) au Café Renard, établissement des Tuileries aujourd'hui disparu et qui fut un temps le rendez-vous des non-conformistes.

Lors d’un de nos nombreux entretiens qui ont commencé en quatre-vingt-treize, Michel Mourlet s’est un jour défini comme un homme aux curiosités multiples, adepte de l’école buissonnière, et aussi comme un écrivain secret - ceux qui fascinent une pléiade d’irréguliers.

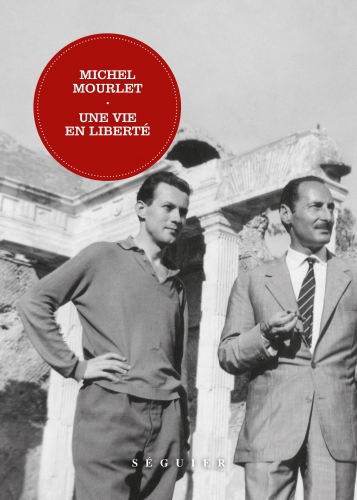

Avec Une Vie en liberté, sans doute un de ses meilleurs essais avec Ecrivains de France et L’Ecran éblouissant, Michel Mourlet s’est amusé à baisser le masque, un tant soit peu, et à évoquer les « heureuses rencontres » d’une vie bien remplie. Auteur à vingt-cinq ans du manifeste des mac-mahoniens, phalange de cinéphiles en rupture avec la bien-pensance de l’époque (ces jeunes gens adulaient Lang, Losey, Preminger et Walsh), Michel Mourlet est aussi romancier, salué à 25 ans par Fraigneau et Morand. Et homme de théâtre, critique, spécialiste de la télévision, éditeur indépendant de livres et de revues (Matulu !), défenseur de la langue française, militant souverainiste, acteur de cinéma (dans A bout de souffle)…

Surtout, il incarne d’une manière éminemment française celui qui refuse de marcher en file indienne – pour paraphraser le poète surréaliste Achille Chavée. Il rejoint, en toute liberté, les non-conformistes de son temps (et du nôtre) : « un considérable potentiel de littérature ludique et désenchantée, grave et désinvolte »… avec, en plus, une densité issue d’un incessant questionnement philosophique sans rien d’académique et qui trouve sa source dans Parménide.

Grâce au masochisme d’un écrivain à peu près inconnu, belge comme Achille Chavée (mais peut-être inventé de toutes pièces ?), Mourlet nous livre aujourd’hui 450 pages de souvenirs subtils et de réflexions impertinentes. S’étant très jeune soustrait aux pesanteurs de la culture officielle, et en fait de la « culture » tout court, l’homme se révèle vite apte à former seul son jugement, sans tenir compte des oukases et des doxas. N’ayant pour seul vrai maître que Valéry (et Nietzsche, et La Bruyère), Michel Mourlet rue dans les brancards depuis soixante printemps. Un pionnier de certaine reconquista intellectuelle et morale, en somme. Un corsaire. Toujours avec élégance, toujours empli de reconnaissance, toujours fidèle. Ses pages si claires sur Fraigneau, dont le style l’a foudroyé, sur les peintres Mathieu et Chapelain-Midy, sur Sagan avec qui il dîne au whisky, sur Montherlant et Laudenbach, sur Vandromme et Déon, sur le cher Eibel, enchantent. Comment ne pas être séduit par un écrivain qui « préfère le murmure sacré de nos vieux chênes et le chuchotement des ruisseaux aux mornes sables du désert » ? Lisez Mourlet et goûtez ce parfum unique d’amitié.

Christopher Gérard

Michel Mourlet, Une Vie en liberté, Séguier, 450 pages, 22€

PS : Amusante coquille, page 53, où il est question du maître livre de M. Heidegger, Sun und Zeit.

PPS : Un exemple de sa redoutable lucidité : "Christopher Gérard appartient à la petite tribu des réenchanteurs dans le désert de notre modernité".

Entretien avec Michel Mourlet

Propos recueillis en 2008 par Christopher Gérard

Depuis votre premier livre, D’Exil et de mort (1963), roman salué par Paul Morand, vous n’avez cessé d’écrire. Quel genre d’écrivain êtes-vous ?

Quelqu’un, me semble-t-il, qui a des curiosités multiples, répugne à la spécialisation et n’est jamais là où on l’attend. J’ai au moins cinq catégories de lecteurs : ceux qui pensent que je suis un théoricien du cinéma ; ceux qui pensent que je suis un écrivain de fiction, accessoirement essayiste de droite ; ceux qui me prennent pour un journaliste ; ceux qui ne me connaissent que pour mes activités théâtrales, pièces et critiques ; ceux enfin pour qui je suis un militant souverainiste anti-« franglais », administrateur de Défense de la langue française. Peu de gens de chaque catégorie savent que je m’occupe d’autre chose. Ces cloisons m’amusent beaucoup. En fait je crois surtout être un écrivain secret qui a horreur des gesticulations publicitaires et se ferait du souci pour l’avenir s’il avait, dans l’immédiat, une trop large audience. Dans ce sens précis, Paul-Jean Toulet ou Vialatte demeurent pour moi des modèles.

Quels ont été vos maîtres en littérature, ceux du passé et ceux que vous avez eu la chance de côtoyer ?

J’ai envie de répondre : Ni Dieu ni maître ! Je crois n’avoir eu que d’intimes admirations. Dans le passé et le désordre, quelques noms me viennent à l’esprit : Hugo, Valéry, Nietzsche, Racine, Vigny, La Bruyère, Stendhal, Barrès… Côtoyés : Fraigneau, Montherlant. En vérité j’ai lu ou connu personnellement – et infiniment goûté – beaucoup plus d’écrivains que cela et chacun a pu déposer en moi quelque chose de lui. Mais, comme je l’avais expliqué dans Le Figaro en réponse à un questionnaire des années 60, je suis le dernier à pouvoir identifier de manière objective les lectures qui m’ont influencé. Au moins deux commentaires sur mes Chroniques de Patrice Dumby, l’un de Michel Déon, l’autre de Jean-Marie Drot, m’ont attribué Larbaud comme ancêtre. Or il se trouve que j’ai peu lu Larbaud. N’est-ce pas curieux ? Il y a quelque chose que je peux ajouter néanmoins, concernant la formation des talents : les échanges d’idées, de brouillons et de remarques sur ces premiers jets entre amis du même âge, si les jeunes gens en question sont suffisamment ouverts, peuvent être féconds. Flaubert et Bouilhet en fournissent la preuve ; de même Valéry, Gide et Pierre Louÿs. J’ai expérimenté cela avec deux camarades de lycée : le futur écrivain Jacques Serguine, le futur cinéaste et producteur Pierre Rissient.

Vous avez aussi fréquenté de grands peintres. Quelles ont été les rencontres les plus décisives ?

Je n’ai pas assez côtoyé Salvat, qui avait créé la couverture de mon premier roman à la Table Ronde (et, par la suite, offert à mon magazine Matulu une très belle illustration de notre dossier sur Déon), pour dire que mes rencontres avec lui furent décisives. Elles étaient plutôt une conséquence de notre commune amitié pour André Fraigneau et Roland Laudenbach. J’en profite pour dire que Laudenbach, à mon avis, fut le dernier grand éditeur parisien, un éditeur de la trempe des Bernard Grasset, Robert Denoël ou Gaston Gallimard, pour qui « littérature » signifiait quelque chose de plus que la commercialisation d’un produit. Fermons la parenthèse. En revanche, j’ai très bien connu Savignac, qui n’était pas un grand peintre mais un immense affichiste. Il avait un sens extraordinaire du gag visuel et m’enchantait par ses propos réactionnaires d’une savoureuse virulence, qui frappaient toujours juste. Je possède de lui plusieurs gouaches grand format, notamment les illustrations originales des premières éditions de mes Maux de la langue, ainsi que l’affiche destinée à l’Illusionniste de Sacha Guitry, qui orne la couverture d’Écrivains de France. J’ai entretenu aussi, surtout à l’époque de Matulu, des contacts assez réguliers avec Mathieu, qui m’écrivait de superbes lettres, de son écriture de « seul calligraphe occidental », comme disait Malraux. J’en ai même conservé les enveloppes, qui mériteraient d’être encadrées. Mais le peintre dont j’ai été le plus proche, c’est sans nul doute Chapelain-Midy, dont la hauteur de vue, l’exigence esthétique, la profondeur de jugement, l’élégance morale et la complète indifférence aux modes intellectuelles correspondaient tout à fait à ce que j’attendais d’un artiste. C’est lui qui a peint l’admirable scène qui illustre la couverture de ma Chanson de Maguelonne, rééditée il y a trois ans. Avec les épîtres qu’il m’a envoyées, on pourrait presque composer un traité de l’Art… A contrario, et sans vouloir choquer personne, j’ai rencontré une fois le sculpteur César à Monte-Carlo et ne me suis pas attardé : il m’est apparu comme l’« artiste contemporain » par excellence, un faiseur.

Le cinéma occupe une place importante dans votre vie comme dans votre œuvre. Vous apparaissez dans A bout de souffle et vous passez même pour le législateur d’un courant. Qu’en est-il ?

Effectivement, j’ai une très grande carrière d’acteur derrière moi : dans l’obscurité de la salle du Mac-Mahon où se déroule une scène d’À bout de souffle, j’étais un des spectateurs. J’incarne également un consommateur attablé à la terrasse d’un café dans le Signe du Lion de Rohmer, un passant dans la foule de Vu du pont, et j’ai joué deux fois mon propre rôle : dans le premier film en Cinérama, comme rapin anonyme préparant les Arts Déco à l’Académie Cola Rossi de Montparnasse, et comme auteur dramatique dans l’Ordre vert, docufiction de la jeune et combien douée Corinne Garfin ! Plus sérieusement : j’ai participe au mouvement d’agit-prop cinématographique dit « mac-mahonien », en tant que « théoricien », comme disent les auteurs de mes notices biographiques, et bien que je n’aime guère ce mot. Ainsi que je l’ai confié récemment aux Inrockuptibles et au Choc du mois, je préfère être considéré comme l’analyste passionné d’une « expérience limite » du cinéma. (…)

J’ai rencontré Otto Preminger, de qui j’ai appris la fascination cinématographique, grâce à Laura, Angel Face, le Mystérieux Dr Korvo et Sainte Jeanne. J’ai rencontré mon ennemi intime le scénariste Cesare Zavattini, à Rome, et j’ai même enregistré avec lui un long entretien qui doit dormir dans un de mes tiroirs. Il avait tout compris de la nécessité du réalisme et rien de la nécessité du choix. J’ai bavardé maintes fois avec Losey, à Londres, avant qu’il ne laissât quelque peu corrompre son esthétique brutalement rigoureuse par des enjolivures compliquées. Et Lang, bien sûr ! Dans mon prochain livre sur le cinéma, je raconterai mon dernier déjeuner avec lui. Et Tati, et Deville, et Sautet, et Astruc, et le cher Vittorio Cottafavi, que j’ai visité pour la dernière fois en 1995 à Rome où je m’étais rendu une fois de plus, pour cause de Centenaire du cinéma.

Vous venez de publier Les Maux de la langue, un impressionnant recueil de chroniques consacrées à la défense du français. Quelle en est la genèse ?

Tout est parti d’une conférence que j’ai prononcée en 1981 devant un parterre d’officiers de l’École supérieure de guerre qui planchaient sur le concept de « défense globale », celle-ci devant selon moi inclure la défense de notre principal instrument de communication, de notre plus visible repère d’identité et de son trésor patrimonial. À partir de là, je me suis rendu compte que la plupart des gens étaient inconscients des enjeux géopolitiques – et même simplement personnels – du langage, et qu’ils articulaient leur idiome à peu près comme un animal aboie, rugit ou hurle ; ce qui ouvre les vannes d’un darwinisme linguistique où le plus fort en muscles et en gueule fait la loi. La question aujourd’hui se résume à ceci : puisque N millions de producteurs de Coca-Cola font ensemble plus de bruit que les autres, doit-on pour autant embaumer Molière dans un sarcophage comme Plaute et Aristophane ? Si l’on ajoute à cette question la constatation qu’en France même, N millions d’irresponsables et d’illettrés (je pèse mes mots et use de litote) s’en fichent et même parfois s’en félicitent, n’y a-t-il pas de quoi foncer dans le tas, lance en avant ? Ce fut mon cas, à partir du Discours de la langue, dont même le Président Mitterrand, fin lettré et grand amateur de Chardonne, tint à me remercier.

(…)

Clichy, octobre 2008.

*

**

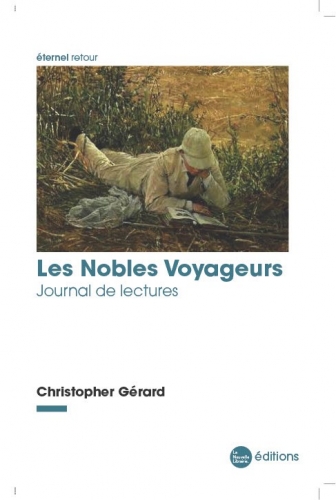

On dit du mal de Michel Mourlet dans

Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04 juin 2025

Avec Jérôme Leroy

La Petite fasciste, le dernier-né de Jérôme Leroy, est un court polar politique, ou équivalent, dans la lignée de ses confrères Manchette et Jonquet. Il récapitule maints leitmotive de ses romans antérieurs, de Monnaie bleue, naguère salué e.a. par Dominique Venner, à L’Ange gardien : une république entrée dans sa phase finale de décomposition, le jeu aussi obscur que sanglant d’officines discrètes de l’état profond, le climat qui se détraque avec ses terribles canicules, d’émouvantes figures de lettrés anachroniques qui lisent Chardonne et Pirotte (voire Homère et Héraclite), des amours tragiques…

Cette petite fasciste, Francesca, compte un grand-père italien qui a porté la chemise noire jusqu’au bout et l’autre, le flamand, qui a rêvé à un Grand Reich réunissant tous les Germains pour mille ans. Cette khâgneuse (nous sommes bien dans un roman de professeur) milite dans un groupuscule ultra, Les Lions des Flandres ; elle pratique le tir rapide et le close combat ; elle lit Vu de droite, d’Alain de Benoist, en petite tenue. Ce qui nous vaut quelques lignes amusantes sur les « beatniks » qui croient aux nymphes et « à l’énergie des menhirs autour desquels il convient de faire danser nues des vierges coiffées de couronnes de fleurs ». Quelle imagination !

Francesca sera, sans le vouloir, l’une des protagonistes du coup d’état, mené bien sûr par les « modérés », qui débarquera le Dingue, président probablement toxicomane, fabriqué de toutes pièces par l’oligarchie et qui, claquemuré à l’Élysée, gouverne à coups de 49-3 jusqu’à l’établissement de la loi martiale, et les arrestations en masse qui en sont la conséquence. Car cette belle fasciste de vingt ans à peine se trouve être la maîtresse d’un député socialiste de soixante ans, Bonneval, un homme probe sur qui le système croit pouvoir compter pour « sauver la République ». Un tueur qui se trompe de maison, un attentat islamiste ( ?), un parti nationaliste prêt à tous les compromis comptent parmi les ingrédients de cette macédoine, ma foi réussie.

Christopher Gérard

Jérôme Leroy, La Petite fasciste, La Manufacture de livres, 190 pages.

*

**

Semper idem, Jérôme Leroy, qui nous revient avec un drôle de récit, composé d’une soixantaine de courts textes, rêveries ou souvenirs d’humeur mélancolique. J’y retrouve son talent de poète, cette capacité à graver dans le marbre un instant de grâce, et aussi les obsessions de cet attachant écrivain, rendu inconsolable par le crépuscule d’une civilisation, par la disparition, de son vivant, du monde d’avant, où « les distances et le temps avaient un sens, une réalité, une vérité qui s’imposaient ».

Tout au long d’une enfance et d’une jeunesse que l’on devine provinciales et heureuses, Jérôme Leroy a eu la chance, par le truchement d’une famille aimante (émouvant portrait du grand-père instituteur, qui fait des crêpes pour ne pas répondre aux questions incongrues de son petit-fils) mais aussi d’une sensibilité d’artiste servie par une mémoire d’éléphant, de pouvoir accumuler des réserves qui, durant toute une vie d’homme, permettent de résister aux coups du rapide destin.

Le lecteur picorera avec un vif plaisir dans ces souvenirs musicaux (du rock vintage à la soul), littéraires (Dumas, Toulet, Déon, les érotiques et les francs-tireurs), scolaires (certaine prof de maths, telle autre de français, lectrice de Rouge mais conseillant L’Anthologie de la poésie française du normalien Pompidou), bibliophiliques (les antiques Livres de Poche avec leurs couvertures bigarrées et leurs préfaces de Nimier ou de Morand), balnéaires (côtes de Picardie et des Flandres, aux sables froids et multicolores), télévisuelles ou coquines. Il ne pourra que faire sien l’éloge du limpide Clément Marot, dont le style efface d’un trait l’actuelle « langue du ressentiment, de l’hystérie et du pathos » - celle des réseaux que l’on dit « sociaux », si adaptés aux curées vertueuses.

Semper idem, Jérôme Leroy, le très-philhellène, qui, clopin-clopant, chemine à son rythme vers la sagesse d’un Grec ancien : « je lis, je nage, je compte les atomes ».

Christopher Gérard

Jérôme Leroy, Un Effondrement parfait, La Table ronde, 154 pages, 16€

*

**

Adrien Vivonne, poète chanté naguère par ses confrères Norge et Pirotte (le cher Michel Déon le fit traduire en gaélique), ce poète étrangement occulté, est le personnage principal du dernier roman de son ami Jérôme Leroy.

A dire vrai, Vivonne apparaît plutôt comme un conte philosophique, aux lisières du réalisme magique tant sa complexe structure et son ampleur poussent à la rêverie et à l’évasion.

J’y retrouve bien des obsessions de Jérôme Leroy, déjà mises en scène dans Monnaie bleue, Les Jours d’après ou Un peu tard dans la saison, car, livre après livre, depuis trente ans, en authentique écrivain, Jérôme Leroy édifie son univers et déploie ses harmoniques.

Le crépuscule d’une civilisation qui se délite et implose dans la folie meurtrière et le chaos climatique ; l’Eclipse, mystérieux phénomène qui fait disparaître des citoyens par milliers, sans tambours ni trompettes, comme transportés dans un monde parallèle, celui de la Douceur, où tout est « rose, orange, bleu, mauve ». La paternité révélée sur le tard, l’usage des psychotropes, la pluie sur les toits du Rouen « d’avant », la tenace nostalgie des îles-refuges (grecques, faut-il le préciser), le carcan techno-marchand et la rage désespérée qu’il suscite, et, comme un dur refrain, larvée ou incandescente, la pire des violences, la guerre civile. Tel est le décor. Outre des sauts temporels parfois périlleux, l’artiste y ajoute le Stroke, AVC planétaire qui fait s’arrêter net drones, smartfaunes et ordinatoires. Les personnages peuvent entrer en scène.

Surtout, la poésie y joue son rôle … essentiel, puisque sa dimension quasi théurgique permet des miracles : les lecteurs sincères de Vivonne peuvent, grâce à elle, passer de l’Autre Côté, faire sécession, soulever le Voile d’Isis.

J’y retrouve aussi des figures typiques de Jérôme Leroy, Garnier, éditeur dans le VIème et faux frère de première catégorie ; Chimère (ou Chimène, les manuscrits ne sont pas unanimes), la khâgneuse devenue guerrière sans pitié dans les rangs de Nation celte, une milice pratiquant les sacrifices humains et dont les druides ont lu Evola et Dumézil dans le texte – c’est dire s’ils sont féroces.

Apparaît surtout la figure du Poète aveugle, celui qui chanta jadis la couleur vineuse de l’océan ; les Physiciens Empédocle et Héraclite, les penseurs d’avant le dogme. Nulle rédemption dans ce conte païen, mais, je le répète, la sécession des meilleurs.

Comme dans Un peu tard dans la saison, dont Vivonne serait une suite, l’histoire est tout à la fois abracadabrantesque et archétypale, racontée depuis le futur, où règne la Douceur, nouvel ( ?) Age d’or qui ignore la violence et l’avidité – une sorte de Flower Power réalisé par des anarcho-végétariens qui adorent les Dieux d’avant la Croix.

Vivonne, à l’évidence, récapitule en l’amplifiant l’imaginaire d’un authentique voyant dont les larmes sont les nôtres.

Christopher Gérard

Jérôme Leroy, Vivonne, La Table ronde, 408 pages, 22€

Il est question de Jérôme Leroy dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

08 mars 2025

Avec Thierry Marignac

Depuis A Quai et Terminal Croisère, deux de ses précédents romans, je sais à quel point Thierry Marignac est fasciné par les zones portuaires, d’Anvers à Hambourg - aujourd’hui, au Havre, dont il propose dans L’Interprète une saisissante peinture. Dans cet Interprète, les lecteurs de son oeuvre retrouveront un personnage récurrent, probable porte-fantasmes de l’auteur, à savoir Thomas Dessaigne, traducteur et interprète de l’anglais et du russe, entre autres pour la police de Bruxelles, ex-facilitateur ONG en Russie, ex-employé de la Croix-Rouge expulsé de Moscou et lié naguère à la pègre des ghettos noirs de Harlem, en un mot comme en cent un « demi-solde d’une caste inférieure d’employés internationaux ».

Ce Dessaigne, grand amateur de vodka Tsarskaïa devant l’Éternel, a roulé sa bosse de Kiev à Vilnius, de Bruxelles à Brooklyn. Comme Marignac, il est un linguiste-né, sensible aux accents et aux intonations, fin connaisseur des argots, jamaïcains ou ukrainiens, comme des vocabulaires techniques.

L’Interprète peut d’ailleurs se lire aussi comme un polar « philologique », car son intrigue repose en partie sur le déchiffrement d’une devise en cyrillique orthodoxe gravée sur la lame damasquinée d’un poignard. Cette lame est retrouvée entre les côtes d’un cadavre découvert dans les bas-fonds du Havre, à quelques mètres d’un lugubre bar à hôtesses. Réquisitionné par un binôme de policiers locaux pour traduire cette mystérieuse inscription, Dessaigne fait vite le lien avec les vendettas du Caucase, attisées par les récentes guerres locales. La façon dont le cœur de la victime a été transpercé sans toucher les côtes trahit le coup de main d’un as du couteau - une exécution, comme dans les montagnes du Daghestan. En outre, l’enregistrement des dernières paroles de la victime au comptoir du bar interlope, alors qu’elle paie une tournée générale en livres sterling, met la puce à l’oreille du traducteur, puisque, à la question posée en anglais synthétique par une entraîneuse quant à ses occupations, l’homme se vante, dans le plus pur Oxbridge, « d’organiser des coups d’état ».

Dessaigne va, comme il aime le faire depuis trente ans, naviguer en eaux troubles, plus ou moins téléguidé par les policiers havrais, eux-mêmes plus ou moins bien renseignés par la police britannique… comme par le consulat russe du Havre, car, rapidement, le cadavre est identifié comme celui d’un Caucasien, Ibraguim, ex-soudard reconverti dans la guerre de l’information en tant que « spécialiste » de Daesh. Le récit gagne alors en intensité et devient d’autant plus subversif, et donc marignacien pur sucre, quand, par le truchement d’un sympathique ( ?) galeriste russe et d’un redoutable « antiquaire » géorgien, un temps l’homme des Américains en Géorgie jusqu’à son exfiltration, nous apprenons que cet Ibraguim, le poignardé, travaillait pour une ONG émanant directement des services britaniques, qui s’est donné pour noble mission de « défendre la démocratie contre la désinformation », et ce à coups de millions. Parmi les cibles, un leader de l’opposition travailliste, accusé sur tous les tons d’être un agent russe - exactement comme tel président à l’inélégante coiffure. Là, Marignac n’invente plus rien, mais se fonde sur des faits avérés, quoique méconnus, relatifs à un réseau de propagande antirusse, Integrity Initiative, dénoncé à la Chambre des Communes et dans la presse anglaise, mais ignoré dans le monde francophone. D’un banal meurtre sous la pluie glacée du Havre, des soirées déjantées dans des galeries londoniennes d’art contemporain, le romancier passe, mine de rien, aux coulisses de l’actuelle guerre de l’information et éclaire, à sa manière implicite, les sources tout sauf pures de certain délire belliciste.

Christopher Gérard

Thierry Marignac, L’Interprète, Konfident noir, 228 pages, 19€

Voir aussi, sur ARCHAION :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2023/11/07/parcours-batard-6469850.html

et

http://archaion.hautetfort.com/archive/2021/08/07/terminal-croisiere-6331071.html

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05 mars 2025

Avec Alain Paucard

Auteur d’un Manuel de résistance à l’art contemporain, des Carnets d’un obsédé et d’une trentaine d’autres romans et pamphlets, Alain Paucard (XIVème arrondissement) est aussi le président à vie du Club des Ronchons, dont firent partie Pierre Gripari et Jean Dutourd. Ce chantre du Paris populaire et des filles de joie, cet admirateur de Guitry et d’Audiard s’était amusé naguère à composer une sorte d’uchronie, que réédite La Mouette de Minerve - louée soit Son infinie sagesse.

Sous les oripeaux de la série B transparaît le conte philosophique, pas vraiment rousseauiste, même si, dans une autre vie, l’auteur fut proche du Komintern (ou quelque chose d’approchant). Dans un Paris à peine futuriste où règne un strict apartheid spatial, le quartier de la Défense, qui symbolise l’enfer sur terre (Le Corbusier et consorts étant considérés par l’auteur comme des criminels de béton) est devenu une sorte de ghetto – le lazaret – réservé non aux lépreux mais aux héroïnomanes, parqués manu militari et livrés au pouvoir de kapos sans scrupules.

Trois castes y coexistent ( ?) : les maîtres, qui contrôlent la poudre obligeamment fournie par le Ministère de la Santé ; les esclaves, qui travaillent et les larves, qui meurent. Le lecteur y suit à la trace trois nouveaux-venus, raflés par la police et transportés dans cette jungle urbaine où règne la force brute. C’est peu dire que Paucard jubile quand il décrit, dans une langue ferme et emplie d’un tranquille cynisme, les atroces jeux de pouvoir qui se déroulent dans ce lazaret. Pourtant, le destin veille et l’horrible pyramide vacille. Unhappy end garantie. Sacré Paucard !

Christopher Gérard

Alain Paucard, Lazaret, La Mouette de Minerve.

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, paris, uchronie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

11 décembre 2024

Les Mauvais Fils

Le risque avec les correspondances entre deux écrivains est de se réduire à un banal « Passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné », chacun des deux protagonistes maniant à qui mieux mieux la brosse à reluire.

La correspondance Morand-Chardonne évite ce travers ; idem pour celle échangée en ligne entre deux écrivains que je suis depuis des années et dont j’ai dit du bien dans Les Nobles Voyageurs, mes amis Patrice Jean et Bruno Lafourcade.

Lors de la parution de Rééducation nationale, son roman sur l’école, Patrice Jean se risquait à définir la littérature comme « la voix de la vie intérieure, cette vie invisible aux autres ». Depuis L’Homme surnuméraire jusqu’à la toute récente Vie des spectres, il choisit le camp de la liberté, et donc de la fidélité à sa vie intérieure en refusant l’abaissement spirituel devenu la règle. Jünger, lorsqu’il lança, en 1959, la revue Antaios avec Mircea Eliade n’avait-il pas décrété qu’ « un monde libre ne peut être qu’un monde spirituel », en précisant que « La liberté croît avec la vue spirituelle de l’ensemble, avec l’acquisition de positions, solides et élevées où l’on peut se tenir » ?

Son compère, le cher Bruno Lafourcade, homme du Sud-Ouest (il parle l’occitan), est sur la même longueur d’ondes, libertaire et aristo-populaire, mais la rage en plus, révulsé qu’il est par le triomphe des cacographes et des imposteurs, lui qui s’obstine à user d’une langue précise, ponctuée à la perfection et au style percutant, comme le prouvent Derniers feux. Conseils à un jeune écrivain, essai sur la condition de l’écrivain, ou encore le prodigieux (je pèse mes mots) Le Portement de la Croix, roman bernanosien en diable.

Les Mauvais Fils rassemble les courriels échangés pendant cinq ans par les deux écrivains, que réunit une expérience commune de l’enseignement, thème de plusieurs romans de ces auteurs. Le titre ne m’a pas étonné outre-mesure, puisque, dès ma première rencontre avec Lafourcade, j’ai compris à quel point, chez ce confrère et ami, sourd une rage mélancolique, celle des rebelles et des schismatiques.

Mauvais Fils renvoie aux mauvais pères, les littérateurs du baby-boom, qui condamnèrent leurs cadets à l’obscurité et ne laissèrent derrière eux qu’un champ de ruines. L’image d’un Sartre urinant sur la tombe de Chateaubriand, et s’en glorifiant, a marqué Lafourcade, comme tout lettré qui se respecte. Jean, Lafourcade, tant d’autres, se retrouvent debout au milieu des décombres.

Les propos échangés entre les deux amis témoignent de leur totale liberté d’esprit, en opposition frontale avec « la bêtise épaisse de ceux qui naguère encore formaient le principal de la classe cultivée ». Comment ne pas déplorer, avec Jean & Lafourcade, la disparition des lettrés, remplacés par des Précieux, souvent ridicules, parfois odieux – quand, jouant aux justiciers, ils chassent en meutes. Renaud Camus, Gabriel Matzneff, Richard Millet, pour ne citer que trois écrivains qui resteront, ont fait l’expérience de ces hallalis à prétention vertueuse.

Nos deux quinquagénaires communient dans le refus d’une littérature édifiante « empuantie par le gnangnan », dans un certain désespoir aussi : « la syntaxe se désassemble, la transmission échoue, l’amour s’effiloche, les bibliothèques deviennent des médiathèques, l’islam gagne du terrain, tout se tient ». Paraphrasant Cioran, l’un ou l’autre, je ne sais plus lequel, dit à juste titre que se satisfaire de notre époque, vue comme un basculement continu vers la soumission, revient à se condamner.

Quelques éloges, celui d’un Olivier Maulin ou du regretté Pierre-Guillaume de Roux (« un mélange de politesse, de bienveillance, de fermeté ») viennent adoucir le chant bleu des épées.

Christopher Gérard

Patrice Jean &Bruno Lafourcade, Les Mauvais Fils, La Mouette de Minerve, 426 pages, 22.90€

Il est question de ces deux écrivains dans mon dernier livre

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |