04 septembre 2024

Avec Patrice Jean

La Vie des spectres, le dernier roman du confrère Patrice Jean, est une œuvre épatante, ambitieuse aussi, et qui fait la synthèse de ses précédentes fulminations. Victime du mensonge et de l’imposture démultipliés par médias & réseaux sociaux, le héros du roman erre au large de son époque, loin des idées et des modes, pareil à un spectre.

Lecture conseillée !

Chronique en préparation.

Pour mieux connaître l'écrivain :

*

**

Dans l’un de ses précédents romans, L’Homme surnuméraire, texte subversif en diable, Patrice Jean pulvérisait le dispositif académique de contrôle littéraire, ses stratégies d’intimidation, son stérilisant jargon, ses cuistres dogmatiques. Entre les technocrates de la culture, hommes de pouvoir pratiquant la morbide accumulation d’un savoir désincarné, et les hommes en trop, grains de diamant qui rayent les rouages de la méga-machine, Patrice Jean choisissait le camp de la liberté, suivant en cela les traces de Gombrowicz, cité en exergue du roman : « L’art devra se débarrasser de la science et se retourner contre elle ». Souvent hilarant, toujours émouvant, ce roman excellait dans l’art de la satire, par le truchement d’une ironie suprêmement socratique et d’un style limpide. Contre l’abaissement spirituel, il défendait un héritage fondé non sur le morcellement et la séparation post-modernes, mais bien sur « l’agglomération, la construction, la permanence ».

C’est dire si la lecture de Rééducation nationale, le dernier-né du même Patrice Jean, m’a enchanté, tant ce roman constitue une sorte de pendant au premier. L’écrivain s’est amusé, cela se lit à chaque ligne, à décrire par le menu l’itinéraire de Bruno G., un jeune employé de mairie devenu professeur par la grâce d’un concours réservé aux handicapés (Bruno a la particularité de posséder trois testicules). Le voilà donc qui débarque au Lycée Malraux, où il fait la connaissance de ses collègues, tous (ou presque) passionnés de « bonnes pratiques » et de « progressions didactiques », conscientisés au suprême – c’est-à-dire sur-jouant une commode appartenance à l’ultragauche idéologique la plus dogmatique. Le projet de vendre une statuette, rapportée in illo tempore du Cambodge par André Malraux et offerte au lycée, devrait permettre aux « sachants » du lycée de financer un atelier « citoyen », arme de combat contre toutes les discriminations. Mais d’infâmes réactionnaires sont tapis dans l’ombre… Et le jeune professeur frôlera les gouffres de l’abjection et fera l’expérience de la désillusion. Tout le roman est une démolition en règle des aberrations pédocratiques, fatras dénué de toute base scientifique mais renforçant une idéologie de la table rase et le crétinisme le plus obtus (« On ne combat pas les inégalités sociales en étudiant Boileau »).

Christopher Gérard

Patrice Jean, Rééducation nationale, rue Fromentin, 140 pages, 17€

Du même auteur chez le même éditeur, L’Homme surnuméraire, et un autre bijou, Tour d’ivoire.

Entretien avec Patrice Jean

Qui êtes-vous donc ? Comment vous définiriez-vous ?

Si l’on en croit ma carte d’identité, je suis né en 1966 à Nantes. J’ai étudié la philosophie avant de devenir professeur de lettres. Je vis sur la côte atlantique, entre La Baule et Guérande. Pour le reste, je ne saurais me définir. Je ne sais pas trop qui je suis, si ce n’est que j’aime la littérature, la pensée et les sorbets au citron.

Quelles sont les grandes étapes de votre parcours littéraire ?

La lecture, et logiquement, l’écriture : d’abord des aphorismes, des fragments ; puis le roman. C’est par le roman que j’ai déboulé dans le champ littéraire. Je ne m’y attendais pas. Je me croyais un disciple de Cioran, un écrivain de formes courtes, et je me suis retrouvé, presque par hasard, romancier. C’est en écrivant des romans, ce genre totalement libre, que j’ai compris qu’il m’apporterait, plus que les aphorismes, la satisfaction enfantine d’exprimer ma vison du monde.

Les grandes lectures ? Quels sont pour vous les contemporains qui comptent ? La musique compte-t-elle pour vous ? Et le cinéma ?

J’ai découvert la philosophie grâce à Nietzsche, lequel m’a conduit vers Schopenhauer : je n’en suis jamais sorti. Je n’aime que la lucidité, le pessimisme, le lyrisme et l’ironie. D’où ma passion pour Leopardi, Pessoa, Baudelaire, Cioran, Flaubert, Proust, Gombrowicz, Kundera, etc.

J’écoute de moins en moins de musique : sans doute une baisse de vitalité. Adolescent, je ne jurais que pas les Clash et les Beatles, je les écoutais avant d’aller au lycée, à mon retour du lycée, et tout le temps. J’économisais mon argent pour, chaque mois, acheter un disque 33 tours que j’écoutais religieusement dans ma chambre. Quand j’ai compris, vers vingt ans, que Nietzsche allait beaucoup loin que John Lennon, j’ai suivi les conseils du philosophe allemand, je suis passé à Chopin, Bizet et Mozart. Puis, comme tout le monde, à Bach et Schubert. Je me méfie de la musique au sens où Kundera écrit qu’elle est une « pompe à gonfler à l’âme », elle tourne la tête et donne envie d’envahir la Pologne, n’est-ce pas ?

Le cinéma a joué un rôle essentiel pour moi, et certains cinéastes sont, à mes yeux, aussi importants que de grands écrivains (Bergman, Truffaut, Mankiewicz, Rohmer, etc.). Il y en a peu cependant, et le cinéma emprunte de plus en plus une voie démagogique qui ne m’intéresse pas. L’art, disait Mishima, naît d’une résistance à l’époque, or le cinéma ne résiste plus beaucoup à son époque, et au contraire, il accompagne les plates idées du jour. Je me souviens que Roland Jaccard m’avait confié que, jeune homme, le cinéma lui semblait l’art qui bousculait tout, l’art véritable du XXe siècle, bien plus que la littérature. Aujourd’hui, il me semble qu’il y a eu un retournement et que la littérature, et seulement la littérature, trouve encore, dans certains écrits, la force et la folie de s’opposer aux diktats de la consommation et du politiquement correct.

Les grandes rencontres ?

Les grandes rencontres ne sont pas forcément liées à celles de gens célèbres. Je crois vraiment qu’on ne rencontre, dans une vie, que quelques personnes. Dans le champ littéraire, je nommerai mes premiers éditeurs, Jean-Pierre Montal et Marie David, sans eux, je ne sais pas si j’aurais pu écrire mes autres romans. Ils ont tout de suite cru à cette folie qu’une œuvre pouvait naître de mes divagations.

Dans L’Homme surnuméraire, à mon sens l’un de vos plus beaux romans, vous mettiez en scène des lettrés marginalisés par le système techno-marchand (des hommes en trop), dont l’un d’eux accepte, pour survivre, de devenir une sorte de censeur des œuvres littéraires du passé… Quel est le sens de ce conte philosophique ?

Je ne dirais pas que L’Homme surnuméraire est un conte philosophique (contrairement, par exemple, à mon dernier roman, Rééducation nationale). Je préfère ne pas donner de sens à ce roman : si je pouvais, en quelques lignes, formuler ce que le roman développe en trois cents pages, je me serais contenté de ces quelques lignes. Le sens du roman est dans la totalité du roman, pas dans une seule idée qui le sous-tendrait.

Pour commenter l’épisode de la censure des œuvres littéraires, j’ajouterai que j’ai écrit ce roman en 2014-2015, à une époque où le wokisme n’existait pas, ou peu. Dans l’émission Répliques (de 2017) Alain Finkielkraut me dit que nous n’en sommes pas encore là (vous pouvez l’écouter) et je réponds, en gros, que c’est en germe et que bientôt nous réécrirons les classiques : nous y sommes. Les grands écrivains ne font pas de morale et s’ils appartiennent à leur temps, ils le dépassent en descendant dans des profondeurs qui rejoignent par des courants souterrains la sensibilité des hommes du passé et de l’avenir. Les petits hommes qui, à la surface des choses, s’en prennent à Molière, Voltaire ou Balzac, sont incapables de supporter la liberté des grandes œuvres. Ils se croient supérieurs parce qu’ils appliquent au passé la morale de leur époque. Si nous cédons à leurs caprices, l’homme rétrécira, il a déjà rétréci. Ce roman voulait montrer (entre autres choses) leur ridicule et leur bêtise.

Dans Tour d’ivoire, votre héros est aussi l’un de ces lettrés, qui fait l’objet d’une dénonciation en règle pour un article consacré à une figure honnie du monde littéraire. Provocation ou prétexte à une analyse de l’actuelle comédie littéraire ?

La comédie littéraire est de toutes les époques. Les écrivains sont toujours agressés par la critique, par l’idéologie voire par les lecteurs. Les livres proposent une interprétation de ce que chacun vit, en sorte que des lecteurs refusent, parfois, l’image « pour l’éternité » que l’on donne d’eux et de leur temps. Aujourd’hui, je crois que la littérature est menacée par l’idéologie : j’ai lu, dernièrement, un essai sur « Les écrivains et la politique », il en ressortait que presque tous se disaient progressistes et considéraient qu’une œuvre, digne de ce nom, n’échappait jamais à la politique. Je crois qu’ils ont tort : la littérature est la voix de la vie intérieure, cette vie invisible aux autres, et qui est celle de tous. Il y a une part irréductible de l’existence, et cette part, confrontée au collectif, n’est politique que secondairement ; cette part irréductible, voilà ce qu’est précisément la littérature : l’expression, par le langage, de ce pêle-mêle de pensées, de sensations, d’émotions qui constitue la vie intérieures des individus. Chaque œuvre, quelle qu’elle soit, a le droit d’exister. La critique, à mon sens, devrait principalement montrer en quoi une œuvre est belle et irremplaçable. C’est dire à quel point me révulse toute chasse aux sorcières. Pendant des siècles, on a mis des écrivains au pilori, on en a même tué certains (Giordano Bruno ou Garcia Lorca), et le pilori était dressé par le pouvoir (religieux ou politique). Aujourd’hui, des écrivains s’en prennent à d’autres écrivains ; et, surtout, et on ne le dit pas assez, des libraires refusent certains auteurs, des critiques bannissent de la critique les délinquants idéologiques, des radios n’inviteront jamais tel ou tel écrivain « mal-pensant ». D’un côté on a une littérature de masse, de l’autre une littérature de bonnes mœurs. Il faut tracer son chemin en dehors de ces deux écueils, avec l’intuition qu’on sera toujours plus ou moins rejeté.

La Poursuite de l’idéal et Le parti d’Edgar Winger, deux romans publiés chez Gallimard, proposent un tableau de certaine hyper-classe intellectuelle avec ses manies, les phobies et ses ridicules.

Il est amusant de renouveler les portraits de nos ridicules. L’intellectuel engagé a quelque chose de dérisoire, qu’il soit de gauche ou de droite. Cette idée m’oppose à presque tout le monde littéraire. C’est pourquoi j’y tiens. Dans La Poursuite de l’idéal, je dresse le portrait d’un intellectuel de gauche, Pierre Beauséjour, imbu de lui-même et faussement iconoclaste, déployant un idiome grotesque, où pullulent, à la place de la pensée, des néologismes. Le personnage fait son retour dans un roman que je suis en train d’écrire. Et dans Le Parti d’Edgar Winger, je raconte la vie d’un jeune militant d’extrême gauche. En réalité, ce roman n’est qu’à demi réaliste : j’étais surtout intéressé par le divorce (ou le décalage) entre les valeurs morales professées par Romain (ce personnage que j’ai dit) et la vie de ce militant sans cesse en-dessous des exigences que son idéologie promeut. Par exemple : comment vivre sa sexualité tout en considérant que la « drague » et même le désir sont des violences faites aux femmes ? On en arrive à quelques tartufferies très plaisantes à décrire.

Enfin, le tout récent Rééducation nationale vous permet de vider votre sac à propos de certains délires « pédagogiques », qui ont ruiné l’école publique.

Ce roman a pour objet, comme vous le dites, de m’en prendre aux aberrations du pédagogisme. Je me disais : il faudra bien qu’un jour je me penche, d’une façon romanesque, sur ce que je connais très bien : la vie d’un lycée et la comédie de l’Éducation nationale. Il s’agit d’une sorte de conte philosophique où un stagiaire idéaliste (et confiant en les méthodes de la pédagogie) se confronte à une réalité qui va contredire ses espoirs. En tombant dans le désespoir, il découvre qu’on peut lire pour d’autres motifs que de préparer un cours : le désespoir le sauve de la banalité des expériences pédagogiques. En s’abaissant il s’élève, dans une dialectique toute pascalienne. - On imagine mal, quand on n’est pas de la partie, à quel point la vie d’un lycée est comique : des dieux de l’Olympe du ministère, jusqu’à leurs prophètes (inspecteurs, proviseurs), en passant par les disciples (certains professeurs) et les hérétiques (d’autres professeurs). Si l’on ajoute des histoires d’amour, des conflits idéologiques et l’essence ironique qui infuse tous les groupes humains, on comprend qu’un lycée est, en réduction, une image de la comédie humaine.

Calendes de novembre, MMXXII.

Lire aussi, sur Patrice Jean :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, rue fromentin, patrice jean | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12 juin 2024

Jean Cau, l’aristo-païen

Il y a bientôt un tiers de siècle, j’ai eu le privilège d’écouter Jean Cau vitupérer la sous-culture américaine et même conseiller, en forme de boutade, de préférer, pour casser une vitrine, des boules de pétanque bien françaises aux battes de base-ball d’Outre-Atlantique.

Cet homme sec aux allures de loup, né « maigre », incarnait ainsi l’écrivain reître, le spadassin engagé dans une lutte sans pitié contre « l’aplatissement de l’esprit et du cœur ». Un prince. Ce jour-là, il était venu nous parler du triomphe de Mickey. La cause était entendue : le plaisir était en réalité d’approcher un Prix Goncourt qui avait fréquenté Genet, Aragon et Montherlant, un fils de prolétaire occitan monté à Paris pour préparer Normale Sup, et qui avait été, pendant une dizaine d’années, le secrétaire de Sartre, un collaborateur assidu des Temps modernes puis de L’Express - bref, le parangon de la gauche idéologique de l’immédiat après-guerre.

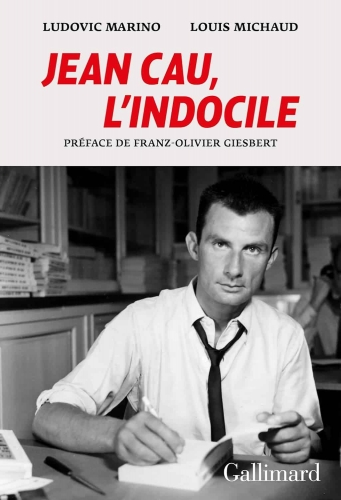

Comme l’explique une remarquable biographie de Jean Cau (1925-1993), ce fils indocile de Sartre quitta la paroisse de gauche à la fin de la Guerre d’Algérie, quand, par quelques articles jugés trop indépendants, il s’aliéna les bien-pensants, par étapes jusqu’à l’apostasie totale qui lui permit de proférer bien des horreurs, telles que « Peuples et nations sont les produits d’une géographie, d’une terre, d’un climat, d’une langue, d’une religion et de ce qu’on appelle l’Histoire » (Lettre ouverte aux tête de chiens occidentaux) ou encore : « Le jacassement moral d’une civilisation est inversement proportionnel aux forces de vie qui la gonflent » (Les Écuries de l’Occident). Pour qualifier l’arrivée au pouvoir de Mitterand, que ce « gaulliste fidèle » (Alain Delon) abhorrait, Jean Cau parlait de « paresse, renoncement et démission ».

Du mitan des années 60 à la fin de sa vie, Cau ferrailla, au Figaro ou à Paris Match, contre les producteurs de toxines, qu’il avait fréquentés, contre tout ce qui lui semblait hâter notre décadence. Parmi ses livres (une quarantaine en tout), je citerai ses traités de morale publiés à La Table ronde de Roland Laudenbach, tels que La Grande prostituée ou Le Chevalier, la mort et le diable. Ou deux romans profondément païens, Le Grand soleil et Mon lieutenant, sans doute l’un des plus beaux romans sur la débâcle de 1940. Cau avait été ébloui, tout jeune, par la lecture de Giono. Amateur de corrida, fidèle à son héritage occitan, il fut l’un de ces écrivains qui saluaient le Soleil invaincu.

Un élément qui me le rend encore plus proche, et que la biographie de L. Marino et L. Michaud omet, est l’attachement sans illusion à la monarchie de ce lecteur assidu, sur le tard, de L’Action française. Un autre détail qui me touche : Cau fut le compagnon de Louisa (dite Wiske) Colpeyn, une ancienne actrice d’origine anversoise qui, pendant la guerre, avait quitté la Belgique pour la France, où elle allait devenir … la mère de Patrick Modiano. C’est Jean Cau qui préfaça le premier roman du futur Prix Nobel. Dans une chronique du défunt Spectacle du Monde, son ami Alain de Benoist citait naguère une lettre de Jean Cau, qui dit tout : « J’aurai passé mon temps à me dresser et à me redresser. À essayer, contre tout ce qui incline, de me tenir droit ».

Christopher Gérard

Ludovic Marino et Louis Michaud, Jean Cau l’indocile, Gallimard, 21.5€

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

09 mars 2024

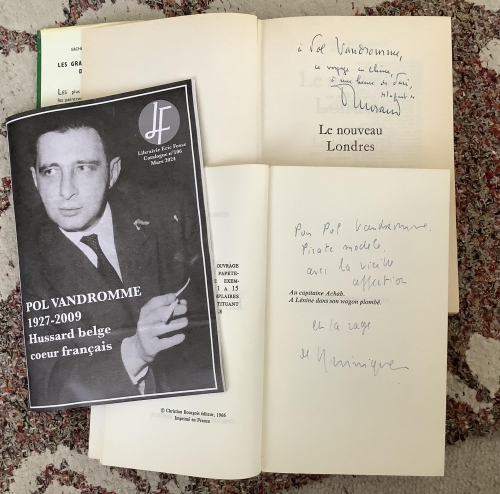

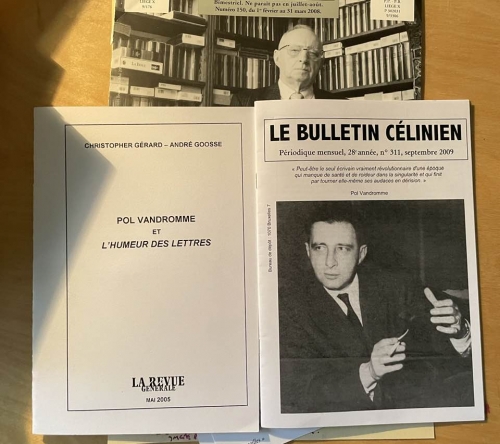

Pol Vandromme, pirate modèle

Dans Libre parcours, précieux volume de souvenirs dont le titre illustre tout un itinéraire, celui d’un petit-fils de mineur, fils de résistant devenu le témoin de la droite buissonnière et l’un des plus grands critiques littéraires des années 1950 à 2000, Pol (et non Paul, car le prénom était bien Polydore) Vandromme disait « Je m’étais fait le serment de ne jamais me leurrer ». Plus de soixante livres publiés depuis 1955 illustrent une posture anticonformiste, « à l’affût des mots et des idées de l’inconfort ».

Voilà que la librairie Fosse disperse les archives du grand critique : plus de six cent cinquante pièces, dont nombre de pépites, présentées par son ami Marc Laudelout.

Les manuscrits tout d’abord, celui de son Brasillach (1956 - le premier essai sur le poète foudroyé), par lequel Vandromme fit, non sans courage, ses débuts en littérature ; ses essais sur Mauriac, Tintin, Aymé, Céline. Des articles aussi, sur Berl, Simenon, Vialatte…

Tous ses livres, depuis le premier, publié en 1955 au Cerf, Le cinéma et l’enfance, jusqu’au dernier (de son vivant), Une famille d’écrivains, édité par le Rocher en 2009, soit plus d’un demi-siècle d’activité inninterrompue.

Ensuite la correspondance, une mine sur soixante ans de vie littéraire, des lettres ou cartes de Marcel Aymé (« agréablement surpris par ce que vous m’apprenez sur moi ») à Boudard (« La clef de Céline, c’est la rue. Sa langue, sa forme d’esprit, sa virulence, tout cela passe par la rue »), de Déon (194 lettres, quarante ans d’échanges, qui pourraient constituer une beau livre) à Hergé ou à Jean Mabire, qui lui rappelle un propos tenu à Rome peu avant 1968 : « En période de décadence, le jeu le plus stérile et le plus décadent est d’essayer de lutter contre la décadence ». N’oublions pas Marceau (99 pièces), Nimier (« Vous ne pouvez pas rester dans cette déplorable condition d’écrivain de droite »), Poulet, Rebatet, Dominique de Roux et même Yourcenar.

Enfin, sa bibliothèque, plus de trois cent cinquante ouvrages avec envoi, d’Aragon à Volkoff : les œuvres quasi complètes de Bardèche, Déon, Dupré, Dutourd, Matzneff, Mohrt, Poulet – les proches. Et aussi de splendides envois de Jean Cau, Hergé (Les Bijoux de la Castafiore !), Pirotte, Tesson, Modiano (Rue des boutiques obscures « en amical hommage d’un compatriote ») et La Mort de Céline, ainsi dédicacé par Dominique de Roux : « Pour Pol Vandromme, pirate modèle, avec la vieille affection et la rage de Dominique ».

Emouvant ensemble dont la dispersion ravive la peine de tous ses amis, pour qui ce libertaire fut un modèle de courage et d'ironie, de finesse et de liberté.

Christopher Gérard

Pol Vandromme 1927-2009. Hussard belge, cœur français, Librairie Eric Fosse, catalogue 106, mars 2024, www.librairiefosse.fr

Lire aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2015/12/30/presence-de-pol-vandromme-5737531.html

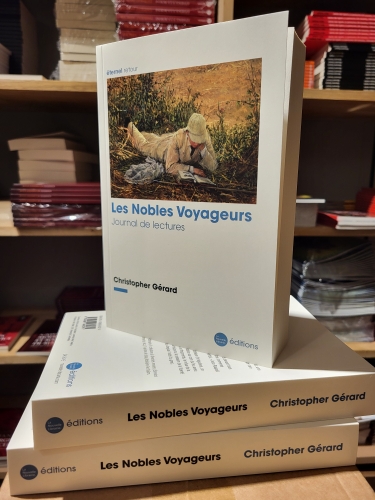

J'ai dédié mon dernier livre à la mémoire de Pol Vandromme :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : pol vandromme, librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 janvier 2024

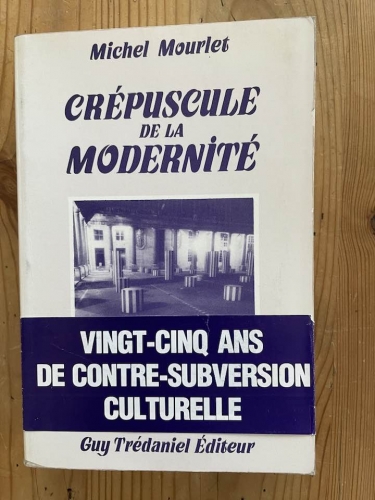

Avec Michel Mourlet II

Près d’un demi-siècle après la parution de L’Éléphant dans la porcelaine (1976) paraissait le cinquième volume du Temps du refus, sous le titre Péchés d’insoumission. S’y retrouve le même esprit de résistance spirituelle que dans Crépuscule de la modernité, La Guerre des idées et Instants critiques. Même lucidité, même limpidité dans l’analyse du funeste déclin, même ligne claire dans l’expression, même cohérence mentale - une lame de Tolède.

Michel Mourlet publie aujourd’hui, non pas la suite, mais un complément bienvenu, sous le titre : Trissotin, Tartuffe, Torquemada. La conjuration des trois T, les jalons d’un parcours rebelle depuis plus de six décennies, à rebours des modes et en opposition frontale à la culture officielle. Par une triste coïncidence, ce livre paraît au moment où quelques centaines de poétastres et de rimailleuses dénoncent en chœur, et dans un charabia à prétentions « inclusives », un écrivain voyageur, Sylvain Tesson, coupable d’incarner « une icône réactionnaire ». Éternelle cabale des médiocres qui illustre le mot connu de Bernanos : « Les ratés ne vous rateront pas ».

Depuis le mitan des années 1950, Mourlet ferraille contre cette alliance des pédants, des faux-jetons et des fanatiques, précurseurs de l’actuelle pensée unique. Parmi les cibles de ce recueil de textes anciens ou récents, les dérives d’une certaine littérature, l’académisme de l’art contemporain, la dégradation continue de notre langue française.

L’ouvrage commence par un Précis de dégoût politique, une démolition en règle du devoir d’ingérence et de toute illusion romantique : « L’erreur fatale de l’homo politicus moderne est d’auréoler d’une frange mythique de morale de purs rapports de force, de purs affrontements de fauves dans la jungle ». Son programme ? « Retrouver l’ordre naturel des choses, la simplicité de l’être », à savoir les hiérarchies, au fondement de toute société juste et durable.

Sa défense de la nation contre les délires fédéralistes, fourriers du mercantilisme le plus destructeur et de la paralysie la plus débilitante, le poussa naguère à s’engager aux côtés de Jean-Pierre Chevènement.

Les attaques sournoises contre le français exaspèrent Mourlet : « La langue nationale fait partie de nos biens les plus précieux. Le citoyen qui la dégrade est coupable de haute trahison ; le politicien ou le fonctionnaire de l’État qui tolère ou encourage cette dégradation est coupable de forfaiture. » Ses charges contre le franglais sont jubilatoires : il s’agit toujours pour lui de se dresser contre ceux qui, acceptant de perdre leur langue, perdent leur âme.

Rédigé à vingt ans ( !) et dans une totale solitude, son Contre Roland Barthes, « idole aux neurones tordus », témoigne de sa lucidité comme de la fermeté de son style : « La syntaxe est un impératif des échanges humains, intemporel, non soumis aux aléas de l’Histoire ou à quelque contrainte née de la lutte des classes ». Ou cette conclusion, lumineuse : « L’écriture, opération thaumaturgique, se situe d’emblée hors du temporel ; et lorsqu’elle s’y plonge, elle le solidifie, l’immobilise, le sculpte. Avec son ciseau de sculpteur et les armes plus secrètes de sa musique, l’écrivain se bat contre la mort. Tout ce qui tend à situer la littérature à l’écart de ce drame se condamne à l’insignifiance. »

Michel Mourlet ? Un pur classique.

Christopher Gérard

Michel Mourlet, Trissotin, Tartuffe, Torquemada. La conjuration des trois T. Jalons d’un parcours rebelle 1956-2022, France Univers, 214 pages.

*

**

Trois questions à Michel Mourlet

Quels ont été vos maîtres en littérature, ceux du passé et ceux que vous avez eu la chance de côtoyer ?

J’ai envie de répondre : Ni Dieu ni maître ! Je crois n’avoir eu que d’intimes admirations. Dans le passé et le désordre, quelques noms me viennent à l’esprit : Hugo, Valéry, Nietzsche, Racine, Vigny, La Bruyère, Stendhal, Barrès… Côtoyés : Fraigneau, Montherlant. En vérité j’ai lu ou connu personnellement – et infiniment goûté – beaucoup plus d’écrivains que cela et chacun a pu déposer en moi quelque chose de lui. Mais, comme je l’avais expliqué dans Le Figaro en réponse à un questionnaire des années 60, je suis le dernier à pouvoir identifier de manière objective les lectures qui m’ont influencé. Au moins deux commentaires sur mes Chroniques de Patrice Dumby, l’un de Michel Déon, l’autre de Jean-Marie Drot, m’ont attribué Larbaud comme ancêtre. Or il se trouve que j’ai peu lu Larbaud. N’est-ce pas curieux ? Il y a quelque chose que je peux ajouter néanmoins, concernant la formation des talents : les échanges d’idées, de brouillons et de remarques sur ces premiers jets entre amis du même âge, si les jeunes gens en question sont suffisamment ouverts, peuvent être féconds. Flaubert et Bouilhet en fournissent la preuve ; de même Valéry, Gide et Pierre Louÿs. J’ai expérimenté cela avec deux camarades de lycée : le futur écrivain Jacques Serguine, le futur cinéaste et producteur Pierre Rissient.

Vous avez aussi fréquenté de grands peintres. Quelles ont été les rencontres les plus décisives ?

Je n’ai pas assez côtoyé Salvat, qui avait créé la couverture de mon premier roman à la Table Ronde (et, par la suite, offert à mon magazine Matulu une très belle illustration de notre dossier sur Déon), pour dire que mes rencontres avec lui furent décisives. Elles étaient plutôt une conséquence de notre commune amitié pour André Fraigneau et Roland Laudenbach. J’en profite pour dire que Laudenbach, à mon avis, fut le dernier grand éditeur parisien, un éditeur de la trempe des Bernard Grasset, Robert Denoël ou Gaston Gallimard, pour qui « littérature » signifiait quelque chose de plus que la commercialisation d’un produit. Fermons la parenthèse. En revanche, j’ai très bien connu Savignac, qui n’était pas un grand peintre mais un immense affichiste. Il avait un sens extraordinaire du gag visuel et m’enchantait par ses propos réactionnaires d’une savoureuse virulence, qui frappaient toujours juste. Je possède de lui plusieurs gouaches grand format, notamment les illustrations originales des premières éditions de mes Maux de la langue, ainsi que l’affiche destinée à l’Illusionniste de Sacha Guitry, qui orne la couverture d’Écrivains de France. J’ai entretenu aussi, surtout à l’époque de Matulu, des contacts assez réguliers avec Mathieu, qui m’écrivait de superbes lettres, de son écriture de « seul calligraphe occidental », comme disait Malraux. J’en ai même conservé les enveloppes, qui mériteraient d’être encadrées. Mais le peintre dont j’ai été le plus proche, c’est sans nul doute Chapelain-Midy, dont la hauteur de vue, l’exigence esthétique, la profondeur de jugement, l’élégance morale et la complète indifférence aux modes intellectuelles correspondaient tout à fait à ce que j’attendais d’un artiste. C’est lui qui a peint l’admirable scène qui illustre la couverture de ma Chanson de Maguelonne, rééditée il y a trois ans. Avec les épîtres qu’il m’a envoyées, on pourrait presque composer un traité de l’Art… A contrario, et sans vouloir choquer personne, j’ai rencontré une fois le sculpteur César à Monte-Carlo et ne me suis pas attardé : il m’est apparu comme l’« artiste contemporain » par excellence, un faiseur.

Le cinéma occupe une place importante dans votre vie comme dans votre œuvre. Vous apparaissez dans A bout de souffle et vous passez même pour le théoricien d’un courant. Qu’en est-il ?

Effectivement, j’ai une très grande carrière d’acteur derrière moi : dans l’obscurité de la salle du Mac-Mahon où se déroule une scène d’À bout de souffle, j’étais un des spectateurs. J’incarne également un consommateur attablé à la terrasse d’un café dans le Signe du Lion de Rohmer, un passant dans la foule de Vu du pont, et j’ai joué deux fois mon propre rôle : dans le premier film en Cinérama, comme rapin anonyme préparant les Arts Déco à l’Académie Cola Rossi de Montparnasse, et comme auteur dramatique dans l’Ordre vert, docu-fiction de la jeune et combien douée Corinne Garfin ! Plus sérieusement : j’ai participé au mouvement d’agit-prop cinématographique dit « mac-mahonien », en tant que « théoricien », comme disent les auteurs de mes notices biographiques, et bien que je n’aime guère ce mot. Ainsi que je l’ai confié récemment aux Inrockuptibles et au Choc du mois, je préfère être considéré comme l’analyste passionné d’une « expérience limite » du cinéma. (…)

J’ai rencontré Otto Preminger, de qui j’ai appris la fascination cinématographique, grâce à Laura, Angel Face, le Mystérieux Dr Korvo et Sainte Jeanne. J’ai rencontré mon ennemi intime le scénariste Cesare Zavattini, à Rome, et j’ai même enregistré avec lui un long entretien qui doit dormir dans un de mes tiroirs. Il avait tout compris de la nécessité du réalisme et rien de la nécessité du choix. J’ai bavardé maintes fois avec Losey, à Londres, avant qu’il ne laissât quelque peu corrompre son esthétique brutalement rigoureuse par des enjolivures compliquées. Et Lang, bien sûr ! Dans mon prochain livre sur le cinéma, je raconterai mon dernier déjeuner avec lui. Et Tati, et Deville, et Sautet, et Astruc, et le cher Vittorio Cottafavi, que j’ai visité pour la dernière fois en 1995 à Rome où je m’étais rendu une fois de plus, pour cause de Centenaire du cinéma.

Propos recueillis par Christopher Gérard (2008).

*

Il est longuement question de Michel Mourlet

dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

03 août 2023

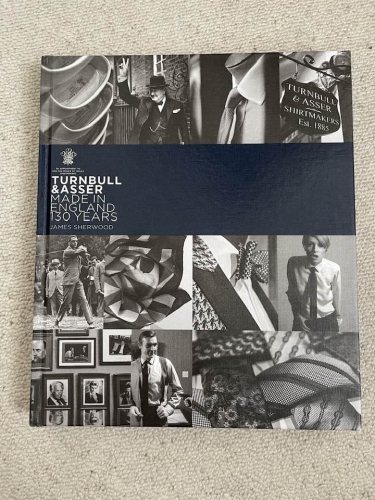

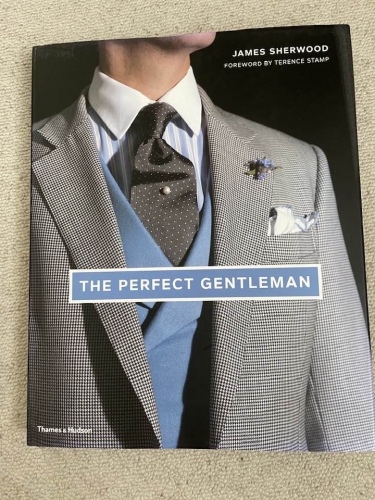

Turnbull & Asser

Dans The Perfect Gentleman (Thames & Hudson), James Sherwood, le spécialiste de l’élégance britannique, proposait un album somptueusement illustré où étaient reprises les trente maisons londoniennes qui comptent, ces maisons mythiques qui fournissent rois et princes depuis deux ou trois siècles - encore un bel argument en faveur des monarques, les plus constants promoteurs du savoir-faire national. Tabac, fusils, portos, tweeds, chemises : tout l’univers fermé de l’upper class britannique ouvrait un instant ses portes pour révéler ses traditions d’excellence et de raffinement.

Avec Turnbull & Asser. Made in England 130 years, il célèbre les 130 ans d’existence du plus fameux chemisier londonien, installé à Jermyn Street, le paradis des élégants (avec Savile Row, Burlington et Picadilly Arcades, ces sanctuaires d’une intemporelle élégance). Pour ceux qui comme moi, à chaque passage à Londres, poussent la porte du 71-72 Jermyn street, ce somptueux album ravive bien des souvenirs heureux. L’endroit n’a pas changé depuis sa construction en 1903 : miraculeusement épargné par les bombes de la Luftwaffe pendant le Blitz, le magnifique magasin tout en acajou recèle des trésors. Chemises en popeline, sublimes cravates et pochettes de soie, pyjamas et robes de chambre dignes des satrapes de l’empire perse font rêver le visiteur, et fondre sa carte de crédit.

Dans son étude de cette vénérable maison, Sherwood montre bien que l’originalité de Turnbull & Asser réside, depuis sa fondation en 1885, dans un savant mélange de classicisme et d’audace – « a peacock amongst pigeons », pour citer un chroniqueur ancien. En ouvrant leur magasin à proximité immédiate des clubs de St. James’s street et de Pall Mall, à l’ombre du Palais royal, ces chemisiers s’assuraient la clientèle de l’aristocratie et de la gentry, friandes de chemises de chasse, de flanelle infroissable, de sublimes dressing gowns en cachemire (comme celle que porte Sherlock Holmes dans son humble logis) ou de pyjamas de soie (Charlie Chaplin en commandait par dizaines).

Bien sûr, Londres comporte nombre de grands chemisiers, comme Hilditch & Key (également présent à Paris, rue de Rivoli, à deux pas de la merveilleuse librairie Galignani)… mais Turnbull & Asser est unique (ses tarifs aussi).

Il est vrai que la firme, T&A, a eu la chance, provoquée par des générations de gestionnaires avisés, de rapidement devenir le fournisseur attitré du futur Edouard VII, alors Prince de Galles et arbiter elegantiae, monarque absolu du style de son temps - dont l’influence se fait encore sentir chez les hommes de tradition.

T&A a aussi fourni les officiers des armées de terre et de mer en 14-18, avec par exemple leur indestructible Active Service Coat for Trench. Mieux, dès l’apparition du cinéma, T&A habille les plus grandes vedettes, de Charlie Chaplin à David Niven, sans oublier quatre figures de James Bond, de Sean Connery à Daniel Craig. Tailleur officiel de Winston Churchill, T&A crée pour lui le nœud papillon à pois ainsi que le siren suit, une sorte de salopette de velours émeraude ou bordeaux que l’homme politique rendit célèbre pendant la guerre et qu’il portait pendant les jours et les nuits passés au War Office. Au sous-sol du magasin, on peut encore voir un exemplaire, souvent raccommodé à cause des brûlures de cigare.

Acquérir une chemise ou une cravate chez T&A, c’est suivre les pas d’Evelyn Waugh et d’Alec Guinness, de Peter Ustinov et du Duc de Devonshire, mais aussi de Lauren Bacall… et bien sûr de S.M. Charles III, l’homme le plus élégant de sa génération, et ce depuis son plus jeune âge.

Parmi les nombreuses anecdotes sur la firme et ses clients, celle-ci vaut son pesant de nougat : pendant les neuf ans que dura, tout au long des 60’, le tournage de la célébrissime série The Avengers, Patrick Macnee, plus connu sous le nom de John Steed (James Bond en version pince-sans-rire), fut habillé par T&A. Diana Riggs, sa partenaire, aussi. L’acteur, qui avait été exclu d’Eton pour trafic de revues pornographiques et qui jouait sous amphétamines, ne porta jamais, en neuf ans, deux fois la même cravate, créée par les artisans de T&A.

Si le style vestimentaire a subi un net déclin avec le relâchement et la vulgarité désormais quasi obligatoires (« surtout, ne pas se distinguer »), porter une cravate en accord avec sa chemise et son veston, avec une pochette pour parachever l’ensemble, constitue aujourd’hui un choix, et donc un signe de caractère au milieu des conformistes du laisser-aller, une forme de résistance au règne de la laideur, un exemple de raffinement ou de fantaisie et surtout une marque de respect pour les autres comme pour soi-même.

Christopher Gérard

James Sherwood, Turnbull & Asser. Made in England 130 years, Editions Turnbull & Asser, 45£

Écrit par Archaïon dans Figures, Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : élégance masculine | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |