29 janvier 2026

Du sartorialisme et de l’élégance masculine

Au milieu d’un avachissement devenu la règle, fondé sur cette panique générale de sortir du lot, tâcher d’incarner un idéal d’excellence et d’autonomie, incarner, chacun à sa manière et selon ses moyens, la rébellion du gentilhomme contre la barbarie contemporaine me semblent de jolis défis pour les Insulaires d’aujourd’hui.

Offrir aux regards une silhouette intemporelle, avec juste assez de désinvolture (sans pour autant en faire un système), n’est-ce pas pratiquer une diététique pour lutter contre la douleur que suscite un monde devenu si grossier ?

Par sa posture, incarner le vestige, le revenant, celui qui, debout au milieu des ruines, témoigne de sa différence, quel exaltant programme !

Cette posture a été illustrée par quelques essais classiques, que je me fais un plaisir et un devoir de rappeler une fois de plus : les introuvables De l’Élégance masculine, de la regrettée Tatiana Tolstoï (1987), le très spirituel Chic anglais, de l’illustre James Darwen (1990) ; les livres illustrés de l’Américain Bruce Boyer, du Britannique James Sherwood, disparu des radars, ou du Français Julien Scavini, lui-même tailleur. Sans oublier le Chouan des villes, dont j’ai parlé naguère.

Il y a des années déjà, je suivais de loin en loi divers sites internet, parmi lesquels stiff-collar.com/ du cher Scavini, architecte devenu tailleur, dessinateur de talent au goût parfait, et qui reste, lui aussi, fidèle à l’élégance British pur sucre ou encore lechouandesvilles.over-blog.com, hélas inactif .

J’étais bien sûr tombé sur le site Parisian Gentleman d’Hugo Jacomet, sans le suivre de manière régulière. Trop parisien à mes yeux (le culte à mon sens convenu de telle ou telle maison ; l’obsession du bespoke), un tantinet publicitaire aussi, ce qui me chiffonnait. Bref, j’avais - mea culpa - manqué quelques bons papiers, que l’auteur réunit dans un recueil bienvenu, intitulé L’Élégance est un art de vivre.

Hugo Jacomet y défend avec esprit une forme de dissidence « discrète et apaisée » au sein de laquelle celui qu’il appelle le sartorialiste (du latin sartor – le tailleur) incarne « la figure irréductible de l’individu non réformé ». J’aime beaucoup cette idée de « non réformé » et que Jacomet prenne ainsi, non sans courage, de la hauteur pour marquer son opposition au concassage général, que les pédants nomment déconstruction, c’est-à-dire la destruction systématique, idéologiquement justifiée, des identités au profit d’abstractions pseudo-vertueuses, en réalité totalitaires.

Avec Jacomet, Scavini et quelques autres, notamment un nombre grandissant de jeunes gens assoiffés de style et d’élégance, tant morale que vestimentaire (l’une devant aller de pair avec l’autre), je pense que ce relâchement, cette « déverticalisation » qui prennent des allures d’effondrement civilisationnel doivent être contrés, avec le sourire. Jacomet fait bien de lier ce souci sartorial à une éthique de l’homme civilisé, en rébellion contre la dérive normative de notre société. Le port de la cravate ainsi prend un tout autre sens : loin d’être un réflexe conformiste, il marque la volonté d’un effort de raffinement, c’est-à-dire d’un égard accru tant pour soi-même que pour autrui, doublé d’un dépassement par le haut de cette trivialité qu’abhorrait tant Baudelaire. Ainsi, j’ai particulièrement apprécié sa défense du costume comme manifestation… de contre-culture. Boutade ? Facile pirouette ? Que nenni – vérité profonde.

Choisir une cravate (ah les Petronius 1926, les Drake ou les Breuer, au toucher inimitable !) et une pochette (ah les soies aériennes de chez Charvet ou de chez Budd !), lustrer ses Crockett & Jones ou ses Edward Green, bref se mettre en forme de grand matin permet d’affronter le monde avec sérénité et confiance.

Cerise sur le gâteau : croiser au hasard des rues un gentilhomme ou une femme ayant consenti les mêmes efforts redonne du courage en confortant notre volonté d’être différent dans un monde de jour en jour plus grégaire.

Christopher Gérard

Hugo Jacomet, L’Élégance est un art de vivre, Ed. Intervalles, 237 pages, 20€

Lire aussi tous les livres de Julien Scavini

Lire aussi, sur Archaion

http://archaion.hautetfort.com/archive/2014/10/20/de-l-elegance-masculine-5472457.html

http://archaion.hautetfort.com/archive/2020/12/28/le-chouan-des-villes-6287020.html

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

14 janvier 2026

Sur la Source pérenne II

Quelles sont les modifications de cette troisième édition ?

Deux éditions du livre avaient paru, en 2000 puis en 2007, aux éditions L’Âge d’Homme, la si peu conformiste maison du

regretté Vladimir Dimitrijevic, qui accueillit, outre nombre de

Slaves, tant de Belges, de Pol Vandromme à Jean-Baptiste Baronian, de Georges Thinès à Hubert Lampo.

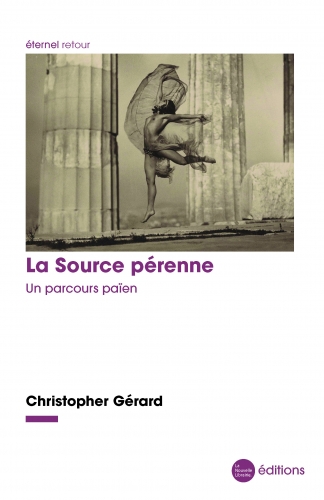

D’où cette troisième édition revue et augmentée (vingt-trois textes), sous la sobre casaque de La Nouvelle Librairie. Comme le dit à juste titre un critique belge, ce livre « s’inscrit dans la durée » : un quart de siècle. Dans dix ans peut-être, je publierai une quatrième édition…

À l’origine du titre, une expérience, une image aussi – la source vive qui coule, en plein cœur de Rome, sous la basilique San Clemente al Laterano, à côté du mithræum souterrain. Tout un symbole : une basilique paléo-chrétienne appartenant à des Dominicains irlandais, où subsiste, enfoui, le temple païen.

Vous évoquez dans le premier texte le paganisme comme religion de l’Europe et indiquez que son principal facteur de disparition fut évidemment l’évangélisation. Mais plus encore que la religion chrétienne, n’est-ce pas le découpage du temps calendaire qui a supplanté le temps organique, cyclique, du paganisme ? Et si cette dimension de l’existence est fondamentale au païen, comment peut-il encore l’éprouver essentiellement, voire se soustraire aux diktats de nos sociétés soumises aux horloges, aux agendas, aux contraintes horaires professionnelles comme privées ?

Avec l’évangélisation (souvent forcée : n’oublions pas que les

cultes païens furent interdits dès la fin du IVème siècle) et surtout la Contre-Réforme (car notre Moyen Âge était resté

foncièrement païen) s’impose en effet une autre vision du temps, linéaire et non cyclique, calendaire et non organique – officiel, en quelque sorte.

Augustin d’Hippone, platonicien puis manichéen dans sa jeunesse, développera, une fois converti au christianisme vers l’âge de trente-trois ( !) ans, sa vision d’un temps détaché des phénomènes naturels et observables, à savoir le mouvement des astres. Ce triomphe d’une abstraction sur le réel annonce, des siècles à l’avance, notre temps séquencé, celui des horloges numériques que vous évoquez. La posture païenne consiste à se réapproprier la vision cyclique, donc naturelle, du temps, celui qui fugit. Se soustraire, comme vous le dites justement, aux diktats utilitaristes et marchands, renouer avec les cycles et les fêtes, avec la ronde des saisons est un premier pas. D’où, je pense, une part du malaise contemporain, dû à cette rupture d’avec les rythmes cosmiques (agraires pour nos régions). Un exemple tout récent : la modification décidée d'en-haut, sans réelle concertation, dogmatique, des rythmes scolaires, une hérésie sur le plan pédagogique, qui fait la fortune des agences de voyage.

La claire conscience de la progression des cycles participe bien à la bonne santé du corps, de l’âme et de l’esprit. Pour ma part, j’ai la chance de vivre en bordure d’un vaste parc, où batifolent renards et rouge-gorge, hérons et écureuils roux. De ma fenêtre, je peux suivre, jour après jour, les métamorphoses de la nature – cet « éternel retour » en version microscopique est un spectacle apaisant autant qu’une source, pérenne, de bonheur et d’équilibre.

Vous rejetez toute manifestation de paganisme « clanique », collective comme autant de mascarades. Est-ce à dire que, à une époque où la communion a cédé le pas à la communication, le paganisme est la forme la plus aboutie, non de l’individualisme, mais du personnalisme ?

Je n’ai pas stricto sensu rejeté des manifestations de paganisme en raison de leur caractère clanique, dont certaines sont émouvantes et crédibles – je pense à divers groupes helléniques, baltes ou italiens. Ce n’est tout simplement pas ma tasse de thé et j’ai peu de goût pour ce qui pourrait dériver en mascarade.

Etre une personne différenciée (et non un individu récriminant avec aigreur pour ses droits), si possible debout et structurée autour d’une colonne vertébrale, au temps de l’individualisme grégaire, me paraît le défi à relever pour tout homme libre. Les engouements de masse et les comportements de meute m’inspirent de la méfiance. J’ai les curées, surtout si elles se prétendent vertueuses, en horreur. Les tribus m’ennuient… même si les liens communautaires des clans et de la famille au sens large apparaissent comme des protections pour la personne face au Léviathan moderne et contre les aléas du rapide destin. L’étude du courant personnaliste me paraît, comme vous le suggérez, une piste intéressante.

Vous dont le paganisme semble fondé sur un parcours individuel, allant de découvertes en révélation, de rencontres en partages, quelle est votre point de vue sur l’initiation ? La plus parfaite n’est-elle pas celle où, comme vous, l’on se choisit ses maîtres ? Vous considérez-vous comme un auto-initié ?

Les Mystères d’Eleusis ou de Mithra ont disparu et leurs secrets, diabolisés par l’Eglise, ont été perdus : ne subsistent que quelques formules, quelques bas-reliefs que les savants tentent d’interpréter. Comme vous l’observez, l’initiation pour moi est personnelle, fruit d’un cheminement relativement (pas totalement) solitaire, celui d’un contemplatif. Par nature, je ne suis pas à l’aise dans les groupes où l’on vous apprend à penser droit et où les ambitions puériles, les conflits de personnes accaparent l’attention et vous distraient de l’essentiel. Je n’ai donc pas accepté les propositions d’appartenir à l’une ou l’autre société à prétentions initiatiques, dont les « incarnations », parfois sympathiques, ne me convainquaient pas outre-mesure. J’y vois une sorte de théâtre, un réseau social ou professionnel, bien plus que l’occasion d’atteindre un niveau supérieur de conscience.

J’ai bien rencontré, en Inde, deux ou trois figures impressionnantes, mais qui s’inscrivaient dans une filiation

plurimillénaire dans le cadre de leur caste. J’ai pu en effet m’entretenir assez longuement avec les équivalents locaux de nos druides de jadis, qui m’ont, de manière quasi paternelle,

encouragé dans ma quête sans jamais vouloir me convertir. De certaines soirées passées sur le toit d’un temple à Bénarès, je garde un souvenir lumineux.

Votre géographie mentale est, comme vous venez de le dire, tournée vers l’Inde et plus encore la Grèce antique - Apollon. Vous parlez moins des hérésies, et je pense en particulier à la gnose. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette forme de pensée tout à fait originale ?

Mon livre débute en effet pas une invocation à Apollon Archer. Ma formation de philologue classique m’a, d’une certaine manière, rendu allergique à l’occultisme comme à toute forme de confusion. En effet, j’ai été dressé à accéder aux textes originaux dans leur langue originelle, à en effectuer une lecture la plus rigoureuse possible pour les comprendre avant de les interpréter. Il y a là un devoir fondamental de probité et de clarté qui m’a été inculqué dès mon adolescence : reditus ad fontes.

Les gnostiques, avec leur dualisme foncier, posture qui m’est

étrangère, n’ont jamais suscité chez moi qu’un intérêt strictement documentaire. Idem pour les hérésies chrétiennes, le catharisme par exemple, qui me fait horreur. Les figures d’Apollon et de Dionysos, la tradition gréco-latine dans sa limpide pureté me paraissent suffisamment riches et complexes ; une vie ne suffit pas à les maîtriser. Je n’ai donc pas le temps à perdre dans les souterrains de la sous-culture, fût-elle ancienne.

Quant à l’Inde, où j’ai eu la chance naguère de me rendre à trois reprises pour y dialoguer avec des brahmanes, elle m’intéresse en tant que conservatoire de valeurs et de rites remontant à notre préhistoire commune. Les trop peu nombreux cours de sanskrit suivis à l’ULB m’ont appris primo une forme de rigueur dans l’analyse, secundo l’importance des origines indo-européennes, jusque dans le vocabulaire.

Vous citez l’Allemand Ernst Jünger comme l’un des plus grands esprits du XX e siècle. Son personnage de l’Anarque dans le roman Eumeswill n’est-il pas la parfaite figuration du païen idéal des temps modernes ?

Je parle longuement d’Ernst Jünger dans Les Nobles Voyageurs, mon journal de lecture. J’ai eu la chance de correspondre avec lui à la fin de sa longue vie et même d’être cité dans Soixante-dix s'efface V, l’ultime volume de son journal.

Voici ce qu’il disait … à l’âge de cent ans : « Parfois, je pense que les Dieux aussi feront un jour leur retour, en se manifestant sous d’autres formes. Pour moi, dans la nature, le cosmos, il y a une dimension divine, sacrée. » Le même se range d’ailleurs parmi les partisans du retour à une expérience cyclique du temps : « La puissance du cosmos reste identique, il n’y a ni progression ou régression, ni accélération ou décélération qui puissent la modifier. Ce qui change, ce sont les figures... » Qui dit mieux en termes d’apollinienne clarté ? « Sans Dieux, pas de culture » confiait-il encore peu avant de mourir, alors qu’il méditait avec lucidité sur le retrait provisoire d'Apollon (« le poème s'affaiblit », remarquait-il) et son corollaire, le triomphe des Titans, c'est-à-dire, devant nous, cent ans de péril. Nous y sommes, dans le règne des Titans ! Comment ne pas partager ses inquiétudes sur le tournant totalitaire et brutal de notre époque ?

Vous traitez d’énormément de choses de l’esprit, d’auteurs et de livres, de textes et de citations, mais puis-je vous demander s’il existe une vision du corps, partant une diététique païenne, et si, dans la vie quotidienne, vous vous l’appliquez ?

Vous qui, cher Frédéric, êtes un ascète dans la plus pure tradition liégeoise, qui se nourrit de fèves bio des bords de Meuse et de thé vert, vous connaissez, y compris dans sa version wallonne, l’adage romain Mens sana in corpore sano, que nous devons à Juvénal. Etre philosophe, pour les Anciens, c’est aussi adopter un genre de vie. Les méthodes concentrationnaires de l’industrie agro-alimentaire, la pollution de notre biotope jusqu’au fond des océans, souillés par l’omniprésent plastique, jusqu’aux nappes phréatiques où se retrouvent des résidus chimiques et ce partout sur notre planète, ne peuvent que bouleverser l’homme conscient, et a fortiori le païen, c’est-à-dire quelqu’un qui tente de vivre en harmonie avec le cosmos – lequel commence dans notre cuisine.

Etre païen ne se limite pas à une forme de paillardise qui serait une saine réaction contre pisse-vinaigre et faux dévots. Tout ce qui nuit à la santé, les addictions et les drogues, la nourriture ultra-transformée, les produits de mauvaise qualité, les vins soufrés et bourrés de pesticides, sont aux antipodes du mode de vie païen. Engloutir une pizza surgelée est, comme le port d’un jogging informe ou d’une casquette de la police new-yorkaise, le premier pas vers la géhenne. En revanche, relire une Ode d’Horace en partageant un flacon pansu de vin naturel avec les amis relève de la plus ancienne civilisation.

Veuillez pardonner la brutalité de ma dernière question mais le but ultime du paganisme, par son inscription dans un vitalisme, son refus de la notion d’arrière-monde, son intransigeante discipline et sa quête de sagesse, n’est-il pas avant tout de se préparer à affronter la mort, pour lui voler sa victoire ?

Pour moi, être païen est en effet, malgré le bonum vinum du cher Horace, une forme d’ascèse : il s’agit, comme vous le dites, de parvenir à une forme de purification, non dans le sens d’un consolatrices, par essence des impostures. La mienne, de posture, est, je l’espère, éminemment tragique, aux antipodes de toute forme de ce que Montherlant appelait la morale de midinettes, aujourd’hui omniprésente comme les plastiques. Je ne puis croire un seul instant au salut, ni à tout ce qui nie la dimension tragique de l’existence. La lecture naguère de La Philosophie tragique, le chef-d’œuvre de Clément Rosset, un vrai Grec, m’a marqué à jamais. Le seul authentique blasphème, comme le dit Rosset, c’est l’oubli du tragique et l’acceptation de la consolation sous la forme de fables : espérance, rétribution post-mortem, salut sont pour moi des mots vides de sens. Des fables pour enfants terrifiés par la nuit obscure. Pour un vrai Grec, qui accepte l’irrémédiable, le destin est justifié autant qu’immérité. Non point l’illusoire bonheur, mais la joie. Refus de tout pathos, reconnaissance de l’universelle dureté : en ce sens, le récit, par Platon, de la mort de Socrate, qui boit la ciguë en devisant avec ses disciples, me touche autrement que celui de la Crucifixion du Fils (et son retour sur terre avant l’envol final). Je préfère donc les Dieux qui nous sauvent de la morale à Celui qui prétend nous « libérer » du destin, l’unique veritas sempiterna, pour citer Cicéron.

Christopher Gérard

Bruxelles, Calendes de juin MMXXV

Propos recueillis par Frédéric Saenen pour la Revue générale.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux, Opera omnia | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

13 janvier 2026

Entretien sur La Source pérenne I

En 25 ans, en un quart de siècle, votre dernier ouvrage, avec ses trois éditions successives, est bel et bien inscrit dans la durée. Doit-on attribuer cette résilience à la mission que s’était assignée jadis un jeune philologue classique qui refusait que sa discipline reste confinée aux musées, à une vulgate ad usum Delphini ou subisse les moqueries des utilitaristes claironnant que l’étude des langues anciennes « est une perte de temps » ? Quid de l’enseignement des humanités gréco-latines aujourd’hui, véhicules théoriques, avec d’autres, de la transmission des sources (pérennes) ? Leur défense n’est-elle pas un combat parallèle tout aussi essentiel que l’évocation littéraire et poétique des traditions vernaculaires partout en Europe ?

En effet, lors de mes études, j’ai perçu une double menace sur les langues anciennes : celle de leur disparition annoncée au nom de fariboles à prétentions égalitaristes (« privilège bourgeois », donc à supprimer d’office au lieu de le proposer à tous) ; celle de leur muséification qui pouvait aboutir à la neutralisation de notre héritage plurimillénaire par le biais d’une forme de relativisme, illustrée par la déclaration d’un celtisant qui, affolé par la puissance des mythes qu’il étudiait, m’affirma piteusement : « J’aurais tout aussi bien pu dédier ma vie à l’étude de l’Islam ».

Si l’on réfléchit bien, tout a été dit par les Anciens : Thucydide et Marc Aurèle, Tacite et Cicéron, tant d’autres, ont donné de l’expérience humaine un tableau exhaustif. La force d’un Platon ou d’un Sénèque pulvérise d’emblée les discours convenus, les propagandes les plus insidieuses, que les études gréco-latines, qui forment à la connaissance approfondie de la rhétorique, permettent de décoder, ou, pour parler post-moderne, de « déconstruire ». Défendre cet accès direct à l’héritage, cette formation de l’esprit dès le plus jeune âge relève du combat culturel au sens le plus noble du terme. Pas de plus puissant vaccin contre le virus de l’idéologie, quelle qu’elle soit. Pas de meilleure potion contre les ravages de l’amnésie collective. L’effondrement de la lecture, les mutations à marche forcée de l’enseignement vers un nivellement toujours plus intégriste, le triomphe de l’image (authentique ou non) et des écrans (avec la chute dramatique de la capacité de concentration) constituent de fameux défis pour les tenants d’une culture traditionnelle. Mais, pour paraphraser certain poète provençal, le désespoir en métapolitique est une sottise absolue, tant les cerveaux, notamment européens, possèdent une capacité d’adaptation, une créativité qui nous étonneront.

Quel est l’impact d’une œuvre comme celle de Walter Otto, que vous avez souvent cité mais qui reste trop peu connu, à mon sens, quand on aborde les thématiques de la « source pérenne » ?

En effet, vous avez raison, W.F. Otto est, comme Friedrich Georg Jünger, trop méconnu dans le domaine francophone, faute de traductions. Ce n’est pas à vous que je dois faire remarquer la paresse du monde éditorial francophone par rapport à l’intense activité des Italiens ou des Anglo-Saxons. C’est grâce à Marcel Detienne, anthropologue et historien des religions d’origine belge, que j’ai découvert Otto à l’âge de dix-neuf ans, en première candi ! Il s’agissait de sa magistrale préface à la traduction française de Les Dieux de la Grèce, chez Payot, où Detienne soulignait que ce professeur de grec, muté en 1934 à l’université de Königsberg par le nouveau pouvoir, professait « sa foi en Zeus l’Olympien ». L’apport d’Otto, outre une désespérante connaissance des sources dans la plus pure tradition de la Quellenforschung , est sa volonté, étayée avec rigueur, de comprendre le monde ancien avec les yeux d’un Grec. D’où ses portraits saisissants d’Apollon ou d’Hermès. Le même Otto avait aussi étudié le conflit entre monde antique et chrétienté, et l’obstacle épistémologique que constitue l’habitus judéo-chrétien, qui empêche de « voir » ces dieux grecs. Mon travail de dilettante s’inscrit dans cette prestigieuse lignée.

Votre démarche est-elle forcément plus héraclitéenne que parménidienne voire socratique ?

Je suis plus sensible à Héraclite qu’à Parménide, qui me reste encore hermétique. Je n’abandonne pas la partie ; j’attends la retraite pour retravailler tout ce pan de la pensée grecque. Le polémos héraclitéen, sa vision cosmique d’un univers éternel obéissant à des cycles cadencés est d’une totale poésie, et relève de l’inspiration pure, quasi divine. Socrate, lui, reste le père de la maïeutique et le maître de l’ironie, découvertes extraordinaires de la pensée européenne. Sans Socrate, nous ne serions pas aussi libres que nous ne le sommes (potentiellement). Et sans les Grecs, nous n’existerions pas. Imagine-t-on l’Europe, ne fût-ce que sans le théâtre, la tragédie et la comédie ? Socrate nous exhorte à la recherche de la vérité par-delà les faux-semblants ; il nous pousse à vouloir nous perfectionner sans cesse - le propre d’un maître.

Le récit de sa mort volontaire par Platon est saisissant ; il a marqué en profondeur tous les Bons Européens depuis vingt-cinq siècles. Avec Antigone, avec Ulysse et Hector, Socrate demeure l’une des figures les plus lumineuses de notre tradition.

Qu’en est-il de la tradition platonicienne. Peut-on oser vous placer dans les habits d’un nouveau Pléthon ?

Que serait l’Europe sans les grands mythes platoniciens, comme le mythe de la caverne, que le philosophe Jean-François Mattéi a étudié de manière magistrale ? Et la théorie de la connaissance, l’image de la montée du char ailé ? Le détachement des réalités sensibles pour découvrir le Monde des Idées ? Que dire de l’influence dans toute l’Europe d’un livre comme Le Banquet ? Et des visions cosmiques du Timée, qui inspirèrent sa théorie des atomes à Heisenberg ? Certes, Nietzsche s’oppose à Platon, de manière frontale… mais le défi n’est-il pas de penser Platon et Nietzsche de concert ?

Si je puis me permettre un conseil de lecture platonicienne, outre les textes du philosophe lui-même, il y a l’excellent roman du Roumain Vintila Horia, La Septième Lettre.

Lors de mes études à l’ULB, j’ai découvert chez un grand libraire de Bruxelles que vous avez aussi connu, Alain Ferraton, la biographie monumentale du philosophe byzantin Georges Gémiste Pléthon par François Masai, Pléthon et le platonisme de Mistra (Belles Lettres, 1956), dont la lecture me transporta. L’auteur était un dominicain défroqué qui avait enseigné dans mon université et dirigé un département à la Bibliothèque royale. Il avait côtoyé de grands savants belges qui avaient chacun étudié l’ancien paganisme : Joseph Bidez, le biographe et l’éditeur de l’empereur Julien ; Franz Cumont, le spécialiste du culte de Mithra ; le byzantinologue Henri Grégoire… La Belgique de la première moitié du XXème siècle a été un carrefour des recherches sur le paganisme, par exemple à l’Université de Liège pour ce qui du courant pythagoricien. Toute une génération libérée des carcans catholiques a pu s’épanouir et creuser un sillon très profond dans une zone sensible du savoir.

Plusieurs de mes professeurs avaient bien connu Masai ; l’homme détonnait par son immense érudition et aussi, comme plusieurs anciens ecclésiastiques qui avaient quitté les ordres, par son platonisme clairement paganisant - qui heurtait ces positivistes pur sucre (dont je ne fus jamais).

Vous comprenez donc que, dans mon premier roman, Le Songe d’Empédocle, j’ai tenu à célébrer Pléthon et ses disciples, réunis dans la société secrète qu’il avait créée pour défendre l’hellénisme menacé par les Ottomans, La Phratrie des Hellènes. Un chercheur français, Claude Bourrinet, qui a écrit sur Jünger et Stendhal (ce qui est bon signe), vient de livrer une étude sur Pléthon, Zoroastre et Sparte, à laquelle je renvoie.

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2025/04/29/p...

Rappelez-nous les raisons de votre engouement pour la figure d’Empédocle ?

Empédocle d’Agrigente, penseur à la vie mystérieuse, devin errant, a exercé sur la pensée européenne une influence énorme, notamment par sa théorie des Quatre Eléments. Nietzsche disait de lui qu’il était « la figure la plus bariolée de la philosophie ancienne » et qu’il définissait comme « l’homme agonal ». Le Zarathoustra de Nietzsche doit beaucoup à cette figure fascinante qu’il décrit comme « le philosophe tragique par excellence », dont il loue « le pessimisme actif et non quiétiste ». Empédocle a aussi influencé Platon, Aristote, Lucrèce et Plotin, avant de laisser une empreinte sur l’hermétisme arabe et persan. Enfin, Hölderlin et Schopenhauer, Freud et Bachelard ont cheminé à ses côtés. Empédocle préférait créer des énigmes que dicter des solutions ; il a été mal compris pendant des siècles, déformé même, et ce au nom du principe du tiers exclu, qui exige qu’un philosophe ne peut en aucun cas se doubler d’un mystique. Or, chez Empédocle mythe et raison s’harmonisent dans une quête tant intérieure qu’extérieure. Mieux : un courant empédocléen se mêle au pythagorisme pour survivre bien plus tard que prévu dans le soufisme et chez nos alchimistes. Vous voyez qu’il s’agit d’une de ces figures souterraines de la culture européenne, dans l’ombre mais essentielle.

Votre position de philologue classique, qui parle de plein droit du paganisme grec, vous immunise contre tout un kitsch pseudo-païen, de la Wicca américaine aux druidismes de pacotille. Quel message adressez-vous à ceux qui risquent de tomber dans ce piège ?

Si je n’ai guère d’intérêt pour la Wicca, qui se développe surtout en terre anglo-saxonne et protestante, où la tradition du carnaval est moins enracinée que chez nous, catholiques (je parle en païen post-catholique ; je serais né protestant ou orthodoxe, mon discours varierait sans doute), le druidisme, lui, mérite plus d’attention car il a beaucoup évolué depuis trente ans. De loin, je suis l’un ou l’autre nouveau druide et je dois avouer que cela se décante et que leur travail me semble sérieux. Il y a bien sûr dans nombre de groupes un kitsch wiccan ou néo-celtique, avec tatouages et tutti quanti, qui m’horrifie à cause de leur mauvais goût, et de leur confusionnisme qui n’évite pas les génuflexions « correctes ».

Le message ? Retour aux textes, lecture rigoureuse, rejet de toute dérive mercantile, de tout délire confusionniste.

Aujourd’hui, en ce jour de mai 2025, quelles pistes explorez-vous ou quelles pistes suggérez-vous d’emprunter à vos lecteurs ?

Une piste me vient à l’esprit, à développer dans le cadre d’un monde multipolaire : le filon taoïste, en pleine renaissance dans la Chine contemporaine, future puissance hégémonique. Un mode de pensée païen, polythéiste et non dualiste, me paraît une façon de nouer un dialogue avec les taoïstes et aussi les confucéens, dont nous avons beaucoup à apprendre en termes de longue mémoire. Idem avec les Indiens et les Japonais, chez qui le fait de ne pas se présenter comme chrétien ou « occidental » (donc « supérieur ») facilite le dialogue. Il y a là un capital de sympathie, une possibilité d’entrer dans d’autres logiques qui me paraissent importantes dans le cadre d’une stratégie globale.

Christopher Gérard

Ixelles, Calendes de juin MMXXV.

Propos recueillis par R. Steuckers

Commandez directement chez l'éditeur, qui travaille de manière artisanale (et en toute liberté) :

https://nouvelle-librairie.com/boutique/editions-la-nouvelle-librairie/la-source-perenne-un-parcours-paien/

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux, Opera omnia | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 décembre 2025

SOLSTITIUM

A tous les amis & correspondants

je souhaite un joyeux solstice d'hiver

et une heureuse année MMXXVI

Pour rappel :

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

15 décembre 2025

Michel Mourlet : le retour

Comme Jorge Luis Borges, Michel Mourlet écrit pour lui, pour ses amis « et pour adoucir le cours du temps ». Critique de théâtre, écrivain au sens le plus large, théoricien du cinéma (il est l’auteur du manifeste des mac-mahoniens), directeur de revues mythiques (Présence du cinéma, Matulu), il est l’auteur d’une œuvre protéiforme, d’uneétonnante richesse et d’une totale originalité. Ses Contes de la Galipote témoignent de ses qualités, qui prennent pour thème central (avec les multiples variations que se permet cet écrivain inventif) une sorte de monstre légendaire au souffle pestilentiel que certains croisent au bord des chemins creux, loup-garou ou bête du Gévaudan, messagère de l’Autre monde qui a probablement inspiré Lovecraft. Mourlet fait pour ce faire appel à son double, Patrice Dumby, que ses lecteurs connaissant depuis un demi-siècle, écrivain, gourmet, un tantinet bagarreur, séducteur en diable – un être complexe soignant son caractère anachronique non sans une touche de dandysme. Lors d’une chasse aux champignons dans une forêt du Limousin, Dumby découvre des écorces de châtaignier couvertes de mystérieux pictogrammes « aussi frustes que les inscriptions d’un denier mérovingien ». Leur déchiffrement est le prétexte choisi par Dumby pour évoquer sa vie mouvementée, de la Rome des années 60 au Cotentin éternel, et pour développer une théologie du paganisme. Livre étrange, méphistophélique, qui m’a fait songer à Claude Seignolle comme à Lovecraft.

Michel Mourlet se révèle ainsi, à sa manière picaresque et philosophique, un émissaire du Grand Pan. Lisons-le !

*

Christopher Gérard

Michel Mourlet, Les Contes de la Galipote, France univers, 220 pages.

*

Le nouveau livre de Michel Mourlet,

cinquième volume de ses fulminations

contre la bêtise contemporaine

Chronique à venir

*

**

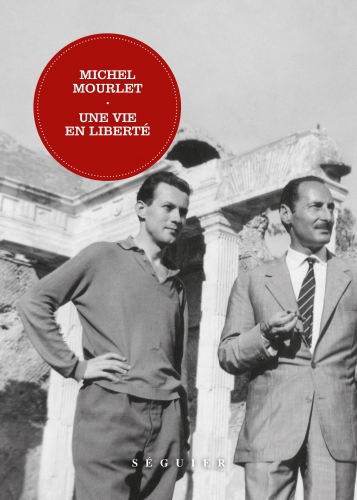

Michel Mourlet, au milieu de quelques amis (Christian Dedet, Christian Brosio, CG et Gabriel Matzneff) au Café Renard, établissement des Tuileries aujourd'hui disparu et qui fut un temps le rendez-vous des non-conformistes.

Lors d’un de nos nombreux entretiens qui ont commencé en quatre-vingt-treize, Michel Mourlet s’est un jour défini comme un homme aux curiosités multiples, adepte de l’école buissonnière, et aussi comme un écrivain secret - ceux qui fascinent une pléiade d’irréguliers.

Avec Une Vie en liberté, sans doute un de ses meilleurs essais avec Ecrivains de France et L’Ecran éblouissant, Michel Mourlet s’est amusé à baisser le masque, un tant soit peu, et à évoquer les « heureuses rencontres » d’une vie bien remplie. Auteur à vingt-cinq ans du manifeste des mac-mahoniens, phalange de cinéphiles en rupture avec la bien-pensance de l’époque (ces jeunes gens adulaient Lang, Losey, Preminger et Walsh), Michel Mourlet est aussi romancier, salué à 25 ans par Fraigneau et Morand. Et homme de théâtre, critique, spécialiste de la télévision, éditeur indépendant de livres et de revues (Matulu !), défenseur de la langue française, militant souverainiste, acteur de cinéma (dans A bout de souffle)…

Surtout, il incarne d’une manière éminemment française celui qui refuse de marcher en file indienne – pour paraphraser le poète surréaliste Achille Chavée. Il rejoint, en toute liberté, les non-conformistes de son temps (et du nôtre) : « un considérable potentiel de littérature ludique et désenchantée, grave et désinvolte »… avec, en plus, une densité issue d’un incessant questionnement philosophique sans rien d’académique et qui trouve sa source dans Parménide.

Grâce au masochisme d’un écrivain à peu près inconnu, belge comme Achille Chavée (mais peut-être inventé de toutes pièces ?), Mourlet nous livre aujourd’hui 450 pages de souvenirs subtils et de réflexions impertinentes. S’étant très jeune soustrait aux pesanteurs de la culture officielle, et en fait de la « culture » tout court, l’homme se révèle vite apte à former seul son jugement, sans tenir compte des oukases et des doxas. N’ayant pour seul vrai maître que Valéry (et Nietzsche, et La Bruyère), Michel Mourlet rue dans les brancards depuis soixante printemps. Un pionnier de certaine reconquista intellectuelle et morale, en somme. Un corsaire. Toujours avec élégance, toujours empli de reconnaissance, toujours fidèle. Ses pages si claires sur Fraigneau, dont le style l’a foudroyé, sur les peintres Mathieu et Chapelain-Midy, sur Sagan avec qui il dîne au whisky, sur Montherlant et Laudenbach, sur Vandromme et Déon, sur le cher Eibel, enchantent. Comment ne pas être séduit par un écrivain qui « préfère le murmure sacré de nos vieux chênes et le chuchotement des ruisseaux aux mornes sables du désert » ? Lisez Mourlet et goûtez ce parfum unique d’amitié.

Christopher Gérard

Michel Mourlet, Une Vie en liberté, Séguier, 450 pages, 22€

PS : Amusante coquille, page 53, où il est question du maître livre de M. Heidegger, Sun und Zeit.

PPS : Un exemple de sa redoutable lucidité : "Christopher Gérard appartient à la petite tribu des réenchanteurs dans le désert de notre modernité".

Entretien avec Michel Mourlet

Propos recueillis en 2008 par Christopher Gérard

Depuis votre premier livre, D’Exil et de mort (1963), roman salué par Paul Morand, vous n’avez cessé d’écrire. Quel genre d’écrivain êtes-vous ?

Quelqu’un, me semble-t-il, qui a des curiosités multiples, répugne à la spécialisation et n’est jamais là où on l’attend. J’ai au moins cinq catégories de lecteurs : ceux qui pensent que je suis un théoricien du cinéma ; ceux qui pensent que je suis un écrivain de fiction, accessoirement essayiste de droite ; ceux qui me prennent pour un journaliste ; ceux qui ne me connaissent que pour mes activités théâtrales, pièces et critiques ; ceux enfin pour qui je suis un militant souverainiste anti-« franglais », administrateur de Défense de la langue française. Peu de gens de chaque catégorie savent que je m’occupe d’autre chose. Ces cloisons m’amusent beaucoup. En fait je crois surtout être un écrivain secret qui a horreur des gesticulations publicitaires et se ferait du souci pour l’avenir s’il avait, dans l’immédiat, une trop large audience. Dans ce sens précis, Paul-Jean Toulet ou Vialatte demeurent pour moi des modèles.

Quels ont été vos maîtres en littérature, ceux du passé et ceux que vous avez eu la chance de côtoyer ?

J’ai envie de répondre : Ni Dieu ni maître ! Je crois n’avoir eu que d’intimes admirations. Dans le passé et le désordre, quelques noms me viennent à l’esprit : Hugo, Valéry, Nietzsche, Racine, Vigny, La Bruyère, Stendhal, Barrès… Côtoyés : Fraigneau, Montherlant. En vérité j’ai lu ou connu personnellement – et infiniment goûté – beaucoup plus d’écrivains que cela et chacun a pu déposer en moi quelque chose de lui. Mais, comme je l’avais expliqué dans Le Figaro en réponse à un questionnaire des années 60, je suis le dernier à pouvoir identifier de manière objective les lectures qui m’ont influencé. Au moins deux commentaires sur mes Chroniques de Patrice Dumby, l’un de Michel Déon, l’autre de Jean-Marie Drot, m’ont attribué Larbaud comme ancêtre. Or il se trouve que j’ai peu lu Larbaud. N’est-ce pas curieux ? Il y a quelque chose que je peux ajouter néanmoins, concernant la formation des talents : les échanges d’idées, de brouillons et de remarques sur ces premiers jets entre amis du même âge, si les jeunes gens en question sont suffisamment ouverts, peuvent être féconds. Flaubert et Bouilhet en fournissent la preuve ; de même Valéry, Gide et Pierre Louÿs. J’ai expérimenté cela avec deux camarades de lycée : le futur écrivain Jacques Serguine, le futur cinéaste et producteur Pierre Rissient.

Vous avez aussi fréquenté de grands peintres. Quelles ont été les rencontres les plus décisives ?

Je n’ai pas assez côtoyé Salvat, qui avait créé la couverture de mon premier roman à la Table Ronde (et, par la suite, offert à mon magazine Matulu une très belle illustration de notre dossier sur Déon), pour dire que mes rencontres avec lui furent décisives. Elles étaient plutôt une conséquence de notre commune amitié pour André Fraigneau et Roland Laudenbach. J’en profite pour dire que Laudenbach, à mon avis, fut le dernier grand éditeur parisien, un éditeur de la trempe des Bernard Grasset, Robert Denoël ou Gaston Gallimard, pour qui « littérature » signifiait quelque chose de plus que la commercialisation d’un produit. Fermons la parenthèse. En revanche, j’ai très bien connu Savignac, qui n’était pas un grand peintre mais un immense affichiste. Il avait un sens extraordinaire du gag visuel et m’enchantait par ses propos réactionnaires d’une savoureuse virulence, qui frappaient toujours juste. Je possède de lui plusieurs gouaches grand format, notamment les illustrations originales des premières éditions de mes Maux de la langue, ainsi que l’affiche destinée à l’Illusionniste de Sacha Guitry, qui orne la couverture d’Écrivains de France. J’ai entretenu aussi, surtout à l’époque de Matulu, des contacts assez réguliers avec Mathieu, qui m’écrivait de superbes lettres, de son écriture de « seul calligraphe occidental », comme disait Malraux. J’en ai même conservé les enveloppes, qui mériteraient d’être encadrées. Mais le peintre dont j’ai été le plus proche, c’est sans nul doute Chapelain-Midy, dont la hauteur de vue, l’exigence esthétique, la profondeur de jugement, l’élégance morale et la complète indifférence aux modes intellectuelles correspondaient tout à fait à ce que j’attendais d’un artiste. C’est lui qui a peint l’admirable scène qui illustre la couverture de ma Chanson de Maguelonne, rééditée il y a trois ans. Avec les épîtres qu’il m’a envoyées, on pourrait presque composer un traité de l’Art… A contrario, et sans vouloir choquer personne, j’ai rencontré une fois le sculpteur César à Monte-Carlo et ne me suis pas attardé : il m’est apparu comme l’« artiste contemporain » par excellence, un faiseur.

Le cinéma occupe une place importante dans votre vie comme dans votre œuvre. Vous apparaissez dans A bout de souffle et vous passez même pour le législateur d’un courant. Qu’en est-il ?

Effectivement, j’ai une très grande carrière d’acteur derrière moi : dans l’obscurité de la salle du Mac-Mahon où se déroule une scène d’À bout de souffle, j’étais un des spectateurs. J’incarne également un consommateur attablé à la terrasse d’un café dans le Signe du Lion de Rohmer, un passant dans la foule de Vu du pont, et j’ai joué deux fois mon propre rôle : dans le premier film en Cinérama, comme rapin anonyme préparant les Arts Déco à l’Académie Cola Rossi de Montparnasse, et comme auteur dramatique dans l’Ordre vert, docufiction de la jeune et combien douée Corinne Garfin ! Plus sérieusement : j’ai participe au mouvement d’agit-prop cinématographique dit « mac-mahonien », en tant que « théoricien », comme disent les auteurs de mes notices biographiques, et bien que je n’aime guère ce mot. Ainsi que je l’ai confié récemment aux Inrockuptibles et au Choc du mois, je préfère être considéré comme l’analyste passionné d’une « expérience limite » du cinéma. (…)

J’ai rencontré Otto Preminger, de qui j’ai appris la fascination cinématographique, grâce à Laura, Angel Face, le Mystérieux Dr Korvo et Sainte Jeanne. J’ai rencontré mon ennemi intime le scénariste Cesare Zavattini, à Rome, et j’ai même enregistré avec lui un long entretien qui doit dormir dans un de mes tiroirs. Il avait tout compris de la nécessité du réalisme et rien de la nécessité du choix. J’ai bavardé maintes fois avec Losey, à Londres, avant qu’il ne laissât quelque peu corrompre son esthétique brutalement rigoureuse par des enjolivures compliquées. Et Lang, bien sûr ! Dans mon prochain livre sur le cinéma, je raconterai mon dernier déjeuner avec lui. Et Tati, et Deville, et Sautet, et Astruc, et le cher Vittorio Cottafavi, que j’ai visité pour la dernière fois en 1995 à Rome où je m’étais rendu une fois de plus, pour cause de Centenaire du cinéma.

Vous venez de publier Les Maux de la langue, un impressionnant recueil de chroniques consacrées à la défense du français. Quelle en est la genèse ?

Tout est parti d’une conférence que j’ai prononcée en 1981 devant un parterre d’officiers de l’École supérieure de guerre qui planchaient sur le concept de « défense globale », celle-ci devant selon moi inclure la défense de notre principal instrument de communication, de notre plus visible repère d’identité et de son trésor patrimonial. À partir de là, je me suis rendu compte que la plupart des gens étaient inconscients des enjeux géopolitiques – et même simplement personnels – du langage, et qu’ils articulaient leur idiome à peu près comme un animal aboie, rugit ou hurle ; ce qui ouvre les vannes d’un darwinisme linguistique où le plus fort en muscles et en gueule fait la loi. La question aujourd’hui se résume à ceci : puisque N millions de producteurs de Coca-Cola font ensemble plus de bruit que les autres, doit-on pour autant embaumer Molière dans un sarcophage comme Plaute et Aristophane ? Si l’on ajoute à cette question la constatation qu’en France même, N millions d’irresponsables et d’illettrés (je pèse mes mots et use de litote) s’en fichent et même parfois s’en félicitent, n’y a-t-il pas de quoi foncer dans le tas, lance en avant ? Ce fut mon cas, à partir du Discours de la langue, dont même le Président Mitterrand, fin lettré et grand amateur de Chardonne, tint à me remercier.

(…)

Clichy, octobre 2008.

*

**

On dit du mal de Michel Mourlet dans

Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |