12 juin 2023

Dominique Venner, dix ans après

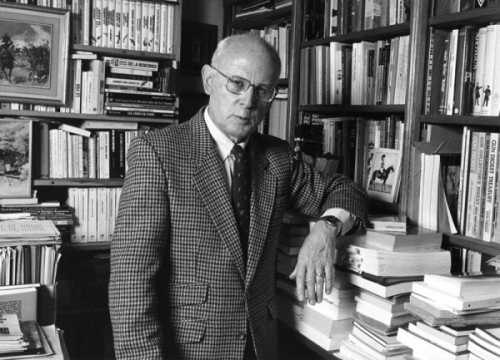

Comme tant d’autres, je fus abasourdi d’apprendre, par la toile comme cela devenait déjà la règle, le suicide à Notre-Dame, le 21 mai 2013, de mon ami Dominique Venner. Né en 1935, l’ancien activiste de l’Algérie française puis d’une droite européiste et révolutionnaire jusqu’en 1968, année de son retrait, était alors devenu un spécialiste des armes et de la chasse avant de publier une dizaine d’essais historiques d’une réelle profondeur et d’une parfaite limpidité.

Je songe, dans le désordre, à Le Cœur rebelle, splendide adieu à son incandescente jeunesse, à son magnifique Dictionnaire amoureux de la chasse ou encore à son Histoire critique de la Résistance…, qu’il me dédicaça comme suit : « à C.G., qui résiste depuis 2000 ans ». Comme autres livres à mon sens fondateurs, je citerais aussi son essai sur Ernst Jünger et Histoire et tradition des Européens. Je mentirais quant à ma totale objectivité pour évoquer cet homme dont je chroniquais les livres et qui me lisait, avec qui j’ai eu nombre d’échanges par écrit, par téléphone ou face à face. Dominique Venner - pourquoi le nier ? - m’en imposait, en raison certes de son refus de la décadence et de son espoir d’un réveil de l’Europe « en dormition », mais aussi à cause de la manière impeccable qu’il avait d’incarner une sensibilité anachronique au suprême. J’avais l’impression de rencontrer un stoïcien romain, un émule British de Caton d’Utique.

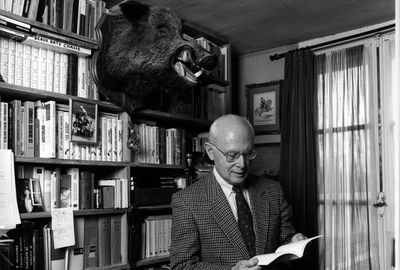

Voilà que ses amis de l’Institut Iliade, fondé à sa demande après son suicide, publient trois livres qui viennent rappeler que dix ans ont passé depuis ce coup de tonnerre. Tout d’abord, le volume III de ses Carnets rebelles, qui couvrent les années 1991 à 1996. Même si ce Samouraï d’Occident, pour citer son livre posthume, ne se livre pas vraiment à l’introspection, ces pages témoignent du labeur titanesque entrepris par Venner pour rédiger livres et articles. Prenant comme modèle Jacques Benoist-Méchin, qui, par exemple avec son Frédéric II ou A l’Épreuve du temps, ses passionnants Mémoires, exerça une influence discrète sur toute une génération, Venner entreprit de refonder, par l’étude acharnée, une pensée à son image, ascétique et chevaleresque, intempestive, que son retentissant suicide entendait authentifier. À chaque page, l’écrivain s’interroge et médite sur notre histoire vue de haut, toujours avec cette gravitas romaine qui fut sa marque : « Tout ce que nous construisons est fragile, menacé, l’amour, le couple, l’enfant, son éducation ». Évidentes sa solitude (« sentiment de vivre sur une planète morte où s’agitent de dérisoires pantins ») et son rejet absolu de la société bourgeoise (d’où sa tendresse pour un écrivain d’ultra-gauche comme Manchette) : d’une totale pudeur, l’homme se révélait profondément blessé par le saccage des forêts, paniqué même par l’enlaidissement du monde, écœuré par la vulgarité de ses contemporains (même, et surtout issus de la droite). Ce qui ne peut que me séduire : sa vision intrinsèquement païenne du monde, héritée d’Homère et d’Héraclite.

Pour célébrer son souvenir, une trentaine d’auteurs se sont ligués pour livrer un fort volume de 350 pages, où Venner est décrit, étudié, loué (sans pour autant sombrer dans l’hagiographie) par des historiens, des philosophes et même deux loyaux adversaires, Benoît Rayski et Jean-Yves Camus. Parmi les contributions, je citerais celle de Sylvain Gougenheim, qui pointe bien les constantes chez Venner, « historien méditatif » : une saine méfiance pour les théoriciens tels que Spengler ou Guénon, la lecture approfondie d’auteurs tels que Jacqueline de Romilly, Lucien Jerphagnon ou Pierre Hadot (Venner me suggéra d’un ton catégorique la lecture du Voile d’Isis), une vision de l’histoire comme philosophie de vie… et un certain désintérêt pour la spatialité, et donc pour la géopolitique, tant Venner avait surtout une âme de moraliste et de réformateur.

Enfin, sa veuve publie un beau livre d’entretien avec mon compatriote Antoine Dresse, philosophe spécialiste de la pensée antimoderne. Venner y apparaît au quotidien, plus anglomane que germanolâtre, lecteur de Gracq et de Montherlant, élégant jusque dans la gestuelle et le choix de ses cravates (je l’ai vu signer ses livres debout), travaillant comme un forçat, stoïque malgré de violentes migraines, attelé à sculpter sa propre statue intérieure. Avec constance, Venner aura tout sacrifié à ses idées ; il aura jusqu’au bout incarné une éthique de la volonté. Dominique Venner, « porteur maudit des forces créatrices », aristocrate au sens le plus noble du terme.

Christopher Gérard

Dominique Venner, Carnets rebelles, volume III, La Nouvelle Librairie,

Solenn Marty éd., Dominique Venner. À l’aube de nos destins, La Nouvelle Librairie, 342 pages, 26€

Clotilde Venner & Antoine Dresse, À la rencontre d’un cœur rebelle. Entretiens sur Dominique Venner, La Nouvelle Librairie, 160 pages, 14.50€

Lire aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2013/06/24/venner-samourai-d-occident.html

et

http://archaion.hautetfort.com/archive/2014/05/20/avec-dominique-venner-5374042.html

Il est question de Dominique Venner dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : venner, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17 septembre 2014

Général Wrangel

Spécialiste de l’histoire russe, N. Ross a notamment publié un essai sur Nicolas II (La Mort du dernier tsar, la fin du mystère, L’Age d’Homme). Il nous livre aujourd’hui un essai d’une grande clarté, illustré de photos inédites, sur l’état russe de Crimée, dirigé par le général Piotr Nikolaievitch Wrangel (1878-1928), dernier commandant en chef des Armées blanches et chef spirituel de l’émigration russe jusqu’à sa mort à Bruxelles, sans doute à la suite de l’inoculation par un agent soviétique du bacille de Koch. Issu d’une lignée germano-balte, le baron Wrangel, glorieux officier de la Garde, lutta dès le début contre les Rouges et, à partir du moment où il remplaça, en 1920, le général Dénikine à la tête de la résistance antibolchévique, fit preuve d’un sens de l’organisation et de visions politiques d’une rare ampleur, puisqu’il comptait reconstruire la Russie par le bas. Pragmatique, Wrangel tenta de développer un projet global pour une Russie libérée, notamment par le biais de réformes agraires et institutionnelles. L’état russe de Crimée (ou gouvernement de Tauride), qui fut de facto reconnu par la France, donne une idée d’un autre destin pour l’empire : presse libre, refus de l’antisémitisme, liberté religieuse… L’essai de N. Ross retrace tous les aspects de l’action du général Wrangel : opérations militaires, affaires économiques, réflexion spirituelle et politique (à laquelle prirent part B. Souvarine, S. Boulgakov et G. Vernadsky - futur théoricien de l’eurasisme). Wrangel parvint enfin à assurer l’exode de près de 150.000 réfugiés, civils et militaires, qui échappèrent ainsi au massacre.

Christopher Gérard

Nicolas Ross, La Crimée blanche du général Wrangel, Editions des Syrtes, 224 pages, 15€

*

Sainte Russie

Pour célébrer le 90ème anniversaire de la révolution russe, les éditions du Rocher proposent une réédition augmentée de Les Blancs et les Rouges. Histoire de la guerre civile russe (1917-1921), passionnant essai que Dominique Venner, directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire, a naguère consacré à un cataclysme qui engendra le plus terrifiant régime des temps modernes. D’une précision militaire, son récit de l’atroce guerre civile, des mutineries de 1917 aux ultimes révoltes populaires au bolchevisme, permet de comprendre à quel point « un soulèvement de millions de croquants hérissés de baïonnettes, conduits par une petite meute de fanatiques binoclards » fut la matrice d’un siècle de fer. Car la terreur instaurée par Lénine et Staline frappa durablement les esprits de l’époque par sa brutalité même et fut, plus tard, l’une des causes de l’avènement des dictatures mussolinienne et hitlérienne. Outre ce regard dans une perspective large, l’originalité de l’ouvrage réside dans l’étude comparée des Rouges et des Blancs : portraits et récits de campagnes alternent, illustrés par de nombreux témoignages à chaud longtemps occultés par une historiographie marxisante. De même, les insuffisances et les points forts de chaque camp sont analysés avec finesse : les Blancs comptèrent de valeureux chefs (Dénikine, Koltchak, sans oublier Wrangel, mort en exil à Bruxelles); quant aux Rouges, ils ne furent pas partout vainqueurs (Pologne, Finlande, Etats baltes). Bien des dogmes sont ainsi pulvérisés, notamment celui de « l’humanisme » de Lénine, qui ordonne sans hésiter des massacres d’une effroyable ampleur, ou celui du sens de l’histoire : en 1919 encore, les jeux n’étaient pas faits.

Après la prise du pouvoir par les bolcheviques, deux millions de Russes fuirent une Russie martyrisée. Dix mille d'entre eux trouvèrent refuge dans notre pays. C'est leur histoire, celle de l'émigration russe en Belgique durant l'Interbellum, qu'un jeune chercheur de l’Université de Louvain et du FNRS, W. Coudenys, a étudiée avec une minutie exemplaire (Leven voor de Tsaar. Russische ballingen, samenzweerders en collaborateurs in België,Davidsfonds). Tous ces exilés n'étaient pas nobles comme le général baron Wrangel, dernier chef des Armées blanches, mort (empoisonné?) à Uccle en 1928, mais nombre d 'officiers purent survivre grâce à l'aide de la Belgique, qui participa à l'intervention alliée contre les Rouges (voir les témoignages de l’écrivain belge Marcel Thiry). Le Roi Albert n'avait-il pas caché à l'époque son hostilité aux Soviets? W. Coudenys a dépouillé une masse impressionnante d'archives inédites - journaux de l'émigration, dossiers de la Sûreté, etc. - et nous offre ainsi un tableau très vivant de cette Russie de l'exil, tiraillée entre la fidélité et l'adaptation à un monde en crise. L'aspect culturel n'est pas négligé: cercles littéraires et groupes musicaux, sans oublier ce singulier courant eurasiste qui tint son premier congrès international à Bruxelles. Le rôle de l'épiscopat belge, comme celui de l'Université de Louvain, qui forma de nombreux cadres d'origine russe, bref, toute la vie d'un milieu caractérisé par une grande dignité, est retracée avec une précision d'entomologiste. L'émigration blanche étant un rarissime exemple d'armée en exil (pendant vingt ans), le chercheur s'est également penché sur les nombreuses associations militaires, surveillées et infiltrées avec une rare maestria par les services soviétiques. Voilà donc un éclairage fort utile sur l'histoire belge de l'entre-deux-guerres et de l'occupation, car une poignée de Blancs reprit le combat sous l'uniforme feldgrau, avec les déconvenues que l'on devine. Sur l’émigration russe, il faut remarquer que le dernier film d'E. Rohmer, Triple agent (lire aussi Eric Rohmer, Triple agent, Petite bibliothèque des cahiers du cinéma), un chef-d'œuvre d'intimisme, narre l'histoire d'une trahison dans le Paris des Russes blancs, celle du colonel Skobline. Enfin, sur les associations militaires, lire, de Paul Robinson, The White Russian Army in Exile 1920-1941(Oxford University Press).

*

Personnage clef du monde littéraire pétersbourgeois et figure éminente avec son mari l’écrivain Dimitri Merejkovski du symbolisme russe, Zinaïda Hippius (1869-1945) assista à la chute du tsarisme et à l’avènement du bolchevisme, après l’intermède Kerenski. Son journal des années 1914-1920 (Journal sous la Terreur, Collection Anatolia, éditions du Rocher), en grande partie occulté par le régime soviétique durant 70 ans, paraît enfin, livrant un témoignage accablant sur l’asservissement de la Russie à une clique d’idéologues barbares. Aux insuffisances des élites traditionnelles, à l’aveuglement des intellectuels répondent la brutalité sans complexe des Rouges qui, en quelques jours, s’emparent du pouvoir à la pointe des baïonnettes. Les étapes de ce processus infernal sont décrites au jour le jour avec une effrayante lucidité : qu’elle évoque le musellement de la presse, les arrestations (« Chaque jour, on fusille quelqu’un dans chaque soviet d’arrondissement ») et les viols, l’esclavage déguisé et le marché noir, les rafles de « bourgeois » et la délation généralisée, les pillages et les soûleries, les retournements de veste ou les fuites sans gloire, Hippius se hausse au niveau des grands historiens romains. Nous assistons éberlués à la fin d’un monde certes imparfait mais civilisé, et à la naissance d’une tyrannie : « tout le monde meurt (sauf les commissaires, leurs valets et les bandits). Plus ou moins vite. »

*

Spécialiste des courants nationalistes russes, Marlène Laruelle s’était fait remarquer par une brillante thèse sur l’eurasisme (L’idéologie eurasiste russe ou comment penser l’Empire, L’Harmattan, 1999). Elle s’attaque dans Mythe aryen et rêve impérial dans la Russie du XIXème siècle, (CNRS éditions), au mythe aryen dans l’aire culturelle russe. Définissant ce mythe comme « une recherche romantique des origines » ou comme « mode de lecture du monde », M. Laruelle montre que, au contraire de l’allemand, l’aryanisme russe fut toujours étranger au racialisme. Il convient donc de distinguer l’aryanisme, fils du romantisme européen, du racialisme, fruit monstrueux du scientisme. Le premier n’est nullement prédestiné à devenir ce qu’il fut de 1933 à 1945. De même, la diabolisation des courants romantiques, présentés comme menant fatalement au nazisme, devient intenable, puisque la quête identitaire russe, ignorant l’antisémitisme et en fait tout racisme, cette quête impériale plutôt que nationale, fascinée par l’Asie blanche tout en affirmant une européanité plus complète, se distingue radicalement de l’allemande. Laruelle montre avec brio que l’aryophilie russe fut pensée comme une réconciliation de l’occidentalisme et du slavophilisme. La Russie comme autre Europe. Sa thèse étudie également l’instrumentalisation du mythe aryen par la politique tsariste en Asie centrale : à l’époque du Grand Jeu (Kipling), les Slaves considéraient leur expansion dans ces régions stratégiques comme le « juste retour » des Aryens dans leur patrie originelle. Une thèse passionnante sur un sujet sensible, traité avec autant de tact que de probité.

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : russie, émigration, venner | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 mai 2014

Avec Dominique Venner

Dans l’un de ses envois, rédigés d’une écriture anguleuse, Dominique Venner m’écrivait que « la mémoire des origines est la nourriture de l’âme ». Aussi belle que juste - c’est tout un -, la formule illustre le talent de son auteur, un tireur qui ne manquait jamais sa cible. La réédition bienvenue du Cœur rebelle, à mon sens son plus beau livre avec le Dictionnaire amoureux de la chasse, permet de s’en rendre compte : reprenant mon exemplaire de 1994, lu avec enthousiasme et jubilation, je retombe sur mes multiples annotations au crayon. Vingt ans après leur première lecture, chaque phrase soulignée foudroie encore. Quel bel hymne à la détermination virile, quelle vigoureuse charge contre la décadence et la résignation ! L’ancien cadet de l’école de guerre de Rouffach, une sorte de monastère guerrier fondé par de Lattre, l’ancien commando de la frontière tunisienne, l’ancien militant radical qui projeta d’assassiner de Gaulle à l’Elysée, le futur historien « méditatif », Venner le Spartiate y livre le fond de sa pensée et, comme il le précise dans une postface inédite datant de 2008, exorcise son passé. Un comble pour un homme aussi pudique, qui détestait les histoires d’anciens combattants et que, paradoxe pour un historien, son propre passé laissait indifférent. Né d’une douleur et d’un effort sur lui-même, Le Cœur rebelle est en quelque sorte un mixte du Jeune Européen de Drieu et de La Guerre notre mère de Jünger - le manuel de l’insurgé antimoderne.

Sans être dupe, Venner se félicitait d’avoir pu connaître « le couple divin, le courage et la peur » chanté jadis par Drieu après la charge de Charleroi, ainsi qu’une guerre quasi féodale, la dernière ( ?) qui laissât encore l’initiative à l’individu plutôt qu’à la machine. S’il ne cachait pas la face atroce de sa guerre d’Algérie, où il découvrit la cruauté pure (« un enfant charcuté comme un lièvre »), Venner considéra cette guerre qui n’osa jamais vraiment dire son nom comme une expérience fondatrice. Je suis d’ailleurs convaincu que son suicide en fut l'ultime conséquence : l’homme d’épée, qui avait tant d’années durant réprimé ces pulsions nées du fracas des armes, a voulu rejoindre ses camarades du djebel, debout, les yeux ouverts et par le sang versé. Comme il l’écrit dans Le Cœur rebelle, où le thème du suicide - celui de Montherlant, celui de son ami Grossouvre, qui se tua ( ?) dans son bureau de l’Elysée - conclut l’essai de manière prophétique : « réussir sa mort est bien l’un des actes les plus importants de la vie ».

Bien des pages seraient à citer, dont l’ultime, qui est d’un écrivain de race et qui ne peut que bouleverser toute âme de qualité, d’où qu’elle vienne : « Je suis du pays de l’arbre et de la forêt, du chêne et du sanglier, de la vigne et des toits pentus, des chansons de geste et des contes de fées, du solstice d’hiver et de la Saint-Jean d’été, des enfants blonds et des regards clairs, de l’action opiniâtre et des rêves fous, des conquêtes et de la sagesse. Je suis du pays où l’on fait ce que l’on doit parce qu’on se doit d’abord à soi-même ».

Lisons donc ce livre, offrons-le à de jeunes âmes ardentes. Et saluons Pierre-Guillaume de Roux, l’éditeur, et Bruno de Cessole, le préfacier, pour leur fidélité à l’ami disparu.

Témoignage sur une jeunesse d’orage, traité stoïcien de savoir-vivre , réflexion sur l’action, méditation sur le tragique, Le Cœur rebelle restera et trouvera de nouveaux lecteurs, parce que ce livre superbe illustre la prééminence du style sur les idées, de l’instinct vital sur les abstractions. Le Cœur rebelle, ou la sueur et le sang transmutés en esprit.

Christopher Gérard

Dominique Venner, Le Cœur rebelle, édition augmentée et préfacée par Bruno de Cessole, Pierre-Guillaume de Roux, 22€.

*

**

Trois questions à Dominique Venner sur Le Cœur rebelle (2001)

Dans Le Cœur rebelle, vous évoquez avec sympathie “ un jeune homme intolérant qui portait en lui comme une odeur d’orage ” : vous-même au temps des combats militaires en Algérie puis politiques en France. Qui était donc ce jeune Kshatriya, d’où venait-il, quels étaient ses maîtres, ses auteurs de prédilection ?

C’est ici que l’on retrouve l’allusion au “ gerfaut ” de votre première question, souvenir d’une époque grisante et dangereuse où le jeune homme que j’étais croyait pouvoir inverser un destin contraire par une violence assumée. Cela peut paraître extrêmement présomptueux, mais, à l’époque, je ne me reconnaissais pas de maître. Certes, j’allais chercher des stimulants et des recettes dans le Que faire? de Lénine ou dans Les Réprouvés d’Ernst von Salomon. J’ajoute que des lectures enfantines avaient contribué à me forger une certaine vision du monde qui s’est finalement assez peu démentie. En vrac, je citerai Éducation et discipline militaire chez les Anciens, petit livre sur Sparte qui me venait de mon grand-père maternel, un ancien officier, La Légende de l’Aigle de Georges d’Esparbès, La Bande des Ayaks de Jean-Louis Foncine, L’Appel de la forêt de Jack London, en attendant de lire beaucoup plus tard l’admirable Martin Eden. Il s’agissait là des livres formateurs de ma dixième ou douzième année. Plus tard, vers vingt ou vingt-cinq ans, j’étais naturellement passé à d’autres lectures, mais les librairies étaient alors peu fournies. C’était une époque de pénurie intellectuelle dont on n’a pas idée aujourd’hui. La bibliothèque d’un jeune activiste, même dévoreur de livres, était mince. Dans la mienne, en plus d’ouvrages historiques, figurait en bonne place Réflexions sur la violence de Georges Sorel, Les Conquérants de Malraux, Généalogie de la morale de Nietzsche, Service inutile de Montherlant ou encore Le Romantisme fasciste de Paul Sérant, révélation des années soixante. On voit que cela n’allait pas très loin. Mais si mes idées étaient courtes, mes instincts étaient profonds. Très tôt, alors que j’étais encore soldat, j’avais senti que la guerre d’Algérie était bien autre chose que ce qu’on en disait ou que pensaient les naïfs défenseurs de l’“ Algérie française ”. J’avais perçu qu’il s’agissait pour les Européens d’un combat identitaire puisqu’en Algérie ils étaient menacés dans leur existence même par un adversaire ethnique. J’avais senti également que nous défendions là-bas — très mal — les frontières méridionales de l’Europe. Contre les invasions, les frontières se défendent toujours au-delà des mers ou des fleuves.

Dans ce même livre, qui est un peu votre autobiographie, vous écrivez : “ Je suis du pays de l’arbre et de la forêt, du chêne et du sanglier, de la vigne et des toits pentus, des chansons de geste et des contes de fées, du solstice d’hiver et de la Saint-Jean d’été ”. Quel drôle de paroissien êtes-vous donc ?

Pour dire les choses de façon brève, je suis trop consciemment européen pour me sentir en rien fils spirituel d’Abraham ou de Moïse, alors que je me sens pleinement celui d’Homère, d’Epictète ou de la Table Ronde. Cela signifie que je cherche mes repères en moi, au plus près de mes racines et non dans un lointain qui m’est parfaitement étranger. Le sanctuaire où je vais me recueillir n’est pas le désert, mais la forêt profonde et mystérieuse de mes origines. Mon livre sacré n’est pas la Bible, mais l’Iliade (1), poème fondateur de la psyché occidentale, qui a miraculeusement et victorieusement traversé le temps. Un poème qui puise aux mêmes sources que les légendes celtiques et germaniques dont il manifeste la spiritualité, si l’on se donne la peine de le décrypter. Pour autant, je ne tire pas un trait sur les siècles chrétiens. La cathédrale de Chartres fait partie de mon univers au même titre que Stonehenge ou le Parthénon. Tel est bien l’héritage qu’il faut assumer. L’histoire des Européens n’est pas simple. Après des millénaires de religion indigène, le christianisme nous fut imposé par une suite d’accidents historiques. Mais il fut lui-même en partie transformé, “ barbarisé ” par nos ancêtres, les Barbares, Francs et autres. Il fut souvent vécu comme une transposition des anciens cultes. Derrière les saints, on continuait de célébrer les dieux familiers sans se poser de grandes questions. Et dans les monastères, on recopiait souvent les textes antiques sans nécessairement les censurer. Cette permanence est encore vraie aujourd’hui, mais sous d’autres formes, malgré les efforts de prédication biblique. Il me semble notamment nécessaire de prendre en compte l’évolution des traditionalistes qui constituent souvent des îlots de santé, opposant au chaos ambiant leurs familles robustes, leurs enfants nombreux et leur groupement de jeunes en bonne forme. La pérennité de la famille et de la patrie dont ils se réclament, la discipline dans l’éducation, la fermeté dans les épreuves n’ont évidemment rien de spécifiquement chrétien. Ce sont les restes de l’héritage romain et stoïcien qu’avait plus ou moins assumé l’Église jusqu’au début du XXe siècle. Inversement, l’individualisme, le cosmopolitisme actuel, le culpabilisme sont bien entendu les héritages laïcisés du christianisme, comme l’anthropocentrisme extrême et la désacralisation de la nature dans lesquels je vois la source d’une modernité faustienne devenue folle et dont il faudra payer les effets au prix fort.

Dans Le Cœur rebelle, vous dites aussi “ Les dragons sont vulnérables et mortels. Les héros et les dieux peuvent toujours revenir. Il n’y a de fatalité que dans l’esprit des hommes ”. On songe à Jünger, que vous avez connu, qui voyait à l’œuvre Titans et Dieux…

Tuer en soi les tentations fatalistes est un exercice qui ne tolère pas de repos. Quant au reste, laissons aux images leur mystère et leurs radiations multiples, sans les éteindre par une interprétation rationnelle. Le dragon appartient de toute éternité à l’imaginaire occidental. Il symbolise tour à tour les forces telluriques ou les puissances malfaisantes. C’est par la lutte victorieuse contre un monstre qu’Héraclès, Siegfried ou Thésée ont accédé au statut de héros. A défaut de héros, il n’est pas difficile de reconnaître dans notre époque la présence de divers monstres que je ne crois pas invincibles même s’ils le paraissent.

Propos recueillis pour la revue Antaios par Christopher Gérard en 2001.

Il est question de Dominique Venner dans

Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Figures, Hommages | Lien permanent | Tags : littérature, venner, politique | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

24 juin 2013

Venner, l'insurgé

Dominique Venner lisait Antaios (1993-2001) avec une attentive bienveillance, au point de m’adresser, le 9 novembre 2001, dédicacé « en intime complicité » le tapuscrit de ce qui allait devenir Histoire et Tradition des Européens, dont le titre originel, recouvert d’une bande de papier, était en fait Le Bréviaire des Insoumis. C’est dire si Dominique Venner songeait depuis longtemps à ce livre, son testament spirituel que publie aujourd’hui le fidèle Pierre-Guillaume de Roux.

Je mentirais si je disais être surpris par le contenu de ce Samouraï d’Occident, la synthèse d’une vie de réflexions et d’action : dans chacune de ses lignes transparaît l’homme d’épée mué en historien méditatif, l’insurgé magnifique, l’homme noble révolté par l’oubli de ce qu’il appelait si justement « un héritage d’ancienne grandeur et d’unique beauté ». Dominique Venner était révulsé par notre présente décadence, dont il avait perçu les ferments dès sa jeunesse guerrière et que des années de combats militaires, politiques et culturels lui permirent de mieux cerner. Comme l’a bien vu le cher Arnaud Imatz, Dominique Venner « osait les affirmations et les négations souveraines ».

Dans son testament, qu’il avait relu avant de poser ce geste digne d’un stoïcien de l’ancienne Rome - comment ne pas penser à Caton, à Thrasea Paetus, à Sénèque, ces modèles d’hommes accomplis ? -, Dominique Venner invoque le Chevalier de Dürer (1513), celui-là même qui inspira un si bel essai à Jean Cau, une autre splendide figure d’écrivain païen. Impavide, méprisant les risibles grimaces du démon, le Chevalier chevauche vers son destin et entre dans la mort les yeux ouverts.

Il m’est difficile de résumer ce livre testament, à cause de ma peine mais aussi en raison de l’inutilité foncière d’un tel exercice : il faut lire Le Samouraï d’Occident, parce qu’il est signé du sang de son auteur, qui avait sûrement médité cet aphorisme de Nietzsche : « Écris avec du sang et tu apprendras que le sang est esprit ».

Du reste, les lecteurs d’Histoire et Tradition des Européens ou du Siècle de 1914, ses essais majeurs, connaissent les grandes lignes du diagnostic : l’Europe en dormition à la suite de la deuxième Guerre de Trente Ans, le règne funeste des producteurs de toxines et des nains politiques, le remplacement de population par le biais d'une colonisation de peuplement, les maladies de l’âme et la haine de soi grimée en amour de l’autre… L’étude de notre histoire ne se résuma jamais pour Venner à un stérile - et prudent - divertissement d’érudit, mais devait stimuler la réflexion et inspirer l’action. Venner était « historien par passion » : pour lui, l’étude avait pour objectif d’actualiser l’héritage, et non de le neutraliser, comme c’est souvent le cas chez les tenants de l’érudition alimentaire, les gras chanoines de la Sainte Université, dociles perroquets chargés de donner un semblant de légitimité à la doxa dominante.

Insoumis, c’est-à-dire fidèle à une légitimité bafouée, Dominique Venner présente avec la clarté du pédagogue les clivages et les enjeux, comme par exemple son refus passionné de la mystique de l’illimité, née du désert monothéiste, en laquelle il voit avec lucidité le fondement de la crise qui frappe notre monde. La création ex nihilo, impensable pour un homme d’Athènes, et la multitude de ses conséquences, du saccage des bosquets sacrés à l’ablation de notre mémoire ancestrale, lui inspire des lignes lumineuses: "je m'insurge contre tout ce qui me nie. Je m'insurge contre l'invasion programmée de nos villes et de nos pays, je m'insurge contre la négation de la mémoire française et européenne" (pages 291).

Son éloge du Japon impérial, du stoïcisme comme discipline de vie, et bien sûr, le leitmotiv de ce livre comme de ses précédents, l’exaltation d’Homère, notre éducateur, constituent autant de pistes fécondes pour une refondation que Dominique Venner, par son sacrifice, a authentifiée.

Guerrier ascétique, kshatriya par essence, Dominique Venner pouvait parfois faire preuve d’une raideur certaine, voire manquer de nuance. Ses livres, dont les superbes Dictionnaire amoureux de la chasse et Le Cœur rebelle, disent de façon abrupte son dégoût des impostures et du mol avachissement, mais tant pis. Ou plutôt, tant mieux.

De Dominique Venner, je retiendrai cette exhortation qui était la sienne : « la nature comme socle, l’excellence comme but, la beauté comme horizon ». Tout est dit. Et ce bristol, l’ultime, posté le jour de sa mort volontaire, où furent tracés d’une main qui ne trembla pas ces mots qui me vont droit au coeur : « Votre amitié m’aura toujours été précieuse ».

La vôtre, Monsieur, me le sera toujours davantage.

Christopher Gérard

Solstice d'été MMXIII

*

**

“ Les dragons sont vulnérables et mortels. Les héros et les dieux peuvent toujours revenir. Il n’y a de fatalité que dans l’esprit des hommes. ”

Dominique Venner, Le Cœur rebelle

Le 21 mai 2013, Dominique Venner s'est tué dans le chœur de Notre-Dame de Paris. Sa mort volontaire, qui rappelle celle de Montherlant ou de Mishima, a suscité toutes sortes de commentaires, parfois superficiels ou malveillants - qui salissent avant tout ceux qui les profèrent - ainsi que d'émouvants saluts à l'aîné foudroyé.

Sa mort volontaire dans un lieu de prière hautement symbolique a tout d'une protestation désespérée contre notre présente décadence, d'un sacrifice aussi, un sacrifice suprême, dans l'espoir que le sang versé fécondera de nouvelles moissons.

Pour ma part, je tiens à saluer l'ami disparu, attentif à mon travail, de la revue Antaios à mes livres, tous lus avec attention. Dominique Venner était un homme de talent (son Dictionnaire amoureux de la chasse, son récit Le Coeur rebelle sont des livres qui resteront), d'une rare intégrité morale et intellectuelle, d'une magnifique rectitude, qui est entré dans la mort debout et les yeux ouverts.

C'est donc un ami que je pleure, après Jean Mabire, Vladimir Volkoff et quelques autres dont le retour au soleil nous laisse plus seuls encore dans un monde de termites.

J'évoque Dominique Venner dans Quolibets, où je pense avoir donné un portrait honnête de cet écrivain combattant, nourri des grands esprits du passé, qui se référait à Plutarque, à Vico ou à Spengler. Sans pose ni complexe, Venner rejoignait le courant qui, de Balzac à Déon, maintient et restaure un type de posture tragique face à l’adversité. On songe aussi aux écrivains Bernanos, Gracq ou Abellio, aux penseurs Freund ou Monnerot, qui tous savent la prééminence du polemos héraclitéen – le conflit, père de toutes choses. Et qui refusent le désespoir, conscients que l’histoire, dont l'ironie est féroce, surprendra toujours les esprits oublieux des traditions ancestrales.

Sit tibi terra levis!

Christopher Gérard

Le 22 mai MMXIII

Voici, datant de 2001, un entretien avec Dominique Venner, publié à l’occasion de la parution de son Dictionnaire amoureux de la chasse. Il me paraît convenir, pour un dernier adieu, de laisser parler Dominique Venner.

Christopher Gérard: Qui êtes-vous ? Comment vous définissez-vous ? Un loup-garou, un gerfaut ?

Je suis un Français d’Europe, un Européen de langue française, d’ascendance celtique et germanique. Par mon père, je suis d’une ancienne souche paysanne et lorraine, venue de Suisse alémanique au XVIIe siècle. La famille de ma mère, où l’on était souvent militaire, est originaire de Provence et du Vivarais. Moi-même je suis né à Paris. La généalogie a donc fait de moi un Européen. Mais la naissance serait une qualité insuffisante sans la conscience d’être ce que l’on est. Je n’existe que par des racines, une tradition, une histoire, un territoire. J’ajoute que, par destination, j’étais voué à l’épée. Il en est sûrement resté quelque chose dans l’acier de ma plume, instrument de mon métier d’écrivain et d’historien. Faut-il ajouter à ce bref portrait l’épithète de loup-garou ? Pourquoi pas ? Effroi des bien-pensants, initié aux mystères de la forêt, le loup-garou est un personnage en qui je peux me reconnaître.

Dans Le Cœur rebelle (Belles Lettres, 1994), vous évoquez avec sympathie “ un jeune homme intolérant qui portait en lui comme une odeur d’orage ” : vous-même au temps des combats militaires en Algérie puis politiques en France. Qui était donc ce jeune Kshatriya, d’où venait-il, quels étaient ses maîtres, ses auteurs de prédilection ?

C’est ici que l’on retrouve l’allusion au “ gerfaut ” de votre première question, souvenir d’une époque grisante et dangereuse où le jeune homme que j’étais croyait pouvoir inverser un destin contraire par une violence assumée. Cela peut paraître extrêmement présomptueux, mais, à l’époque, je ne me reconnaissais pas de maître. Certes, j’allais chercher des stimulants et des recettes dans le Que faire? de Lénine ou dans Les Réprouvés d’Ernst von Salomon. J’ajoute que des lectures enfantines avaient contribué à me forger une certaine vision du monde qui s’est finalement assez peu démentie. En vrac, je citerai Éducation et discipline militaire chez les Anciens, petit livre sur Sparte qui me venait de mon grand-père maternel, un ancien officier, La Légende de l’Aigle de Georges d’Esparbès, La Bande des Ayaks de Jean-Louis Foncine, L’Appel de la forêt de Jack London, en attendant de lire beaucoup plus tard l’admirable Martin Eden. Il s’agissait là des livres formateurs de ma dixième ou douzième année. Plus tard, vers vingt ou vingt-cinq ans, j’étais naturellement passé à d’autres lectures, mais les librairies étaient alors peu fournies. C’était une époque de pénurie intellectuelle dont on n’a pas idée aujourd’hui. La bibliothèque d’un jeune activiste, même dévoreur de livres, était mince. Dans la mienne, en plus d’ouvrages historiques, figurait en bonne place Réflexions sur la violence de Georges Sorel, Les Conquérants de Malraux, Généalogie de la morale de Nietzsche, Service inutile de Montherlant ou encore Le Romantisme fasciste de Paul Sérant, révélation des années soixante. On voit que cela n’allait pas très loin. Mais si mes idées étaient courtes, mes instincts étaient profonds. Très tôt, alors que j’étais encore soldat, j’avais senti que la guerre d’Algérie était bien autre chose que ce qu’on en disait ou que pensaient les naïfs défenseurs de l’“ Algérie française ”. J’avais perçu qu’il s’agissait pour les Européens d’un combat identitaire puisqu’en Algérie ils étaient menacés dans leur existence même par un adversaire ethnique. J’avais senti également que nous défendions là-bas — très mal — les frontières méridionales de l’Europe. Contre les invasions, les frontières se défendent toujours au-delà des mers ou des fleuves.

Dans ce même livre, qui est un peu votre autobiographie, vous écrivez : “ Je suis du pays de l’arbre et de la forêt, du chêne et du sanglier, de la vigne et des toits pentus, des chansons de geste et des contes de fées, du solstice d’hiver et de la Saint-Jean d’été ”. Quel drôle de paroissien êtes-vous donc ?

Pour dire les choses de façon brève, je suis trop consciemment européen pour me sentir en rien fils spirituel d’Abraham ou de Moïse, alors que je me sens pleinement celui d’Homère, d’Epictète ou de la Table Ronde. Cela signifie que je cherche mes repères en moi, au plus près de mes racines et non dans un lointain qui m’est parfaitement étranger. Le sanctuaire où je vais me recueillir n’est pas le désert, mais la forêt profonde et mystérieuse de mes origines. Mon livre sacré n’est pas la Bible, mais l’Iliade (1), poème fondateur de la psyché occidentale, qui a miraculeusement et victorieusement traversé le temps. Un poème qui puise aux mêmes sources que les légendes celtiques et germaniques dont il manifeste la spiritualité, si l’on se donne la peine de le décrypter. Pour autant, je ne tire pas un trait sur les siècles chrétiens. La cathédrale de Chartres fait partie de mon univers au même titre que Stonehenge ou le Parthénon. Tel est bien l’héritage qu’il faut assumer. L’histoire des Européens n’est pas simple. Après des millénaires de religion indigène, le christianisme nous fut imposé par une suite d’accidents historiques. Mais il fut lui-même en partie transformé, “ barbarisé ” par nos ancêtres, les Barbares, Francs et autres. Il fut souvent vécu comme une transposition des anciens cultes. Derrière les saints, on continuait de célébrer les dieux familiers sans se poser de grandes questions. Et dans les monastères, on recopiait souvent les textes antiques sans nécessairement les censurer. Cette permanence est encore vraie aujourd’hui, mais sous d’autres formes, malgré les efforts de prédication biblique. Il me semble notamment nécessaire de prendre en compte l’évolution des traditionalistes qui constituent souvent des îlots de santé, opposant au chaos ambiant leurs familles robustes, leurs enfants nombreux et leur groupement de jeunes en bonne forme. La pérennité de la famille et de la patrie dont ils se réclament, la discipline dans l’éducation, la fermeté dans les épreuves n’ont évidemment rien de spécifiquement chrétien. Ce sont les restes de l’héritage romain et stoïcien qu’avait plus ou moins assumé l’Église jusqu’au début du XXe siècle. Inversement, l’individualisme, le cosmopolitisme actuel, le culpabilisme sont bien entendu les héritages laïcisés du christianisme, comme l’anthropocentrisme extrême et la désacralisation de la nature dans lesquels je vois la source d’une modernité faustienne devenue folle et dont il faudra payer les effets au prix fort.

Dans Le Cœur rebelle, vous dites aussi “ Les dragons sont vulnérables et mortels. Les héros et les dieux peuvent toujours revenir. Il n’y a de fatalité que dans l’esprit des hommes ”. On songe à Jünger, que vous avez connu, qui voyait à l’œuvre Titans et Dieux…

Tuer en soi les tentations fatalistes est un exercice qui ne tolère pas de repos. Quant au reste, laissons aux images leur mystère et leurs radiations multiples, sans les éteindre par une interprétation rationnelle. Le dragon appartient de toute éternité à l’imaginaire occidental. Il symbolise tour à tour les forces telluriques ou les puissances malfaisantes. C’est par la lutte victorieuse contre un monstre qu’Héraclès, Siegfried ou Thésée ont accédé au statut de héros. A défaut de héros, il n’est pas difficile de reconnaître dans notre époque la présence de divers monstres que je ne crois pas invincibles même s’ils le paraissent.

Dans votre Dictionnaire amoureux de la chasse (Plon, 2000), vous dévoilez les secrets d’une passion fort ancienne et vous décrivez à mots couverts les secrets d’une initiation. Que vous ont apporté ces heures de traques, en quoi vous ont-elles transformé, voire transfiguré ?

Malgré son titre, ce Dictionnaire amoureux n’a rien d’un dictionnaire. Je l’ai conçu comme un chant panthéiste dont la chasse est le prétexte. Je dois à celle-ci mes plus beaux souvenirs d’enfance. Je lui dois aussi d’avoir pu survivre moralement et de m’être rééquilibré dans les périodes de désespoir affreux qui ont suivi l’effondrement de mes espérances juvéniles. Avec ou sans arme, par la chasse, je fais retour à mes sources nécessaires : la forêt enchantée, le silence, le mystère du sang sauvage, l’ancien compagnonnage clanique. A mes yeux, la chasse n’est pas un sport. C’est un rituel nécessaire où chacun, prédateur ou proie, joue la partition que lui impose sa nature. Avec l’enfantement, la mort et les semailles, je crois que la chasse, si elle est vécue dans les règles, est le dernier rite primordial à échapper partiellement aux défigurations et manipulations mortelles de la modernité.

Toujours dans ce livre, vous évoquez plus d’un mythe ancien, plus d’une figure de panthéons encore clandestins. Je pense au mythe de la Chasse sauvage et à la figure de Mithra. Que vous inspirent-ils ?

On pourrait allonger la liste, notamment avec Diane-Artémis, Déesse des enfantements, protectrice des femmes enceintes, des femelles pleines, des enfants vigoureux, de la vie à son aurore. Elle est à la fois la grande prédatrice et la grande protectrice de l’animalité, ce que sont aussi les meilleurs chasseurs. Sa figure s’accorde avec l’idée que les Anciens se faisaient de la nature, tout à l’opposé de l’image douceâtre d’un Jean-Jacques Rousseau et des promeneurs du dimanche. Ils la savaient redoutable aux faibles et inaccessible à la pitié. C’est par la force qu’Artémis défend le royaume inviolable de la sauvagerie. Elle tue férocement les mortels qui, par leurs excès, mettent la nature en péril. Ainsi en fut-il de deux chasseurs enragés, Orion et Actéon. En l’outrageant, ils avaient transgressé les limites au-delà desquelles l’ordre du monde bascule dans le chaos. Le symbole n’a pas vieilli, bien au contraire.

S’il est une figure omniprésente dans votre livre, c’est la forêt, refuge des proscrits et des rebelles…

Toute la littérature du Moyen Age, chansons de geste ou roman du cycle breton, gorgée qu’elle est de spiritualité celtique, brode invariablement sur le thème de la forêt, univers périlleux, refuge des esprits et des fées, des ermites et des insoumis, mais également lieu de purification pour l’âme tourmentée du chevalier, qu’il s’appelle Lancelot, Perceval ou Yvain. En poursuivant un cerf ou un sanglier, le chasseur pénétrait son esprit. En mangeant le cœur du gibier, il s’appropriait sa force même. Dans le Lai de Tyolet, en tuant le chevreuil, le héros devient capable de comprendre l’esprit de la nature sauvage. Je ressens cela très fortement. Pour moi, aller en forêt est beaucoup plus qu’un besoin physique, c’est une nécessité spirituelle.

Pouvez-vous conseiller quelques grands romans de chasse toujours disponibles ?

Je pense d’emblée aux Veillées de Saint-Hubert du marquis de Foudras, recueil de nouvelles qui vient d’être réédité par Pygmalion. Foudras était un merveilleux conteur, comme son compatriote et successeur Henri Vincenot — dont il faut lire naturellement La Billebaude. Il était à l’univers des châteaux et de l’ancienne vénerie ce que Vincenot est à celui des chaumières et de la braconne. Parmi les grands romans qui font accéder aux mystères de la chasse, je place très haut Le Guetteur d’ombres de Pierre Moinot, qui va au-delà du récit littéraire bien ficelé. Dans l’abondante production de Paul Vialar, rendu célèbre par La grande Meute, j’ai un faible pour La Croule, nom qui désigne le chant nuptial de la bécasse. C’est un joli roman assez rapide dont le héros est une jeune femme comme on aimerait en rencontrer de temps en temps, et que possède la passion du domaine ancestral. Je suggère aussi de lire La Forêt perdue, bref et magnifique roman médiéval dans lequel Maurice Genevoix fait revivre l’esprit de la mythologie celtique à travers la poursuite impossible d’un grand cerf invulnérable par un veneur acharné, en qui l’on découvre une jeune et intrépide cavalière à l’âme pure.

Equinoxe de printemps MMI

(1) Dominique Venner précise que la traduction âpre et scandée de Leconte de Lisle (vers 1850) a sa préférence. Cette version de l’Iliade et de l’Odyssée est disponible en deux volumes aux éditions Pocket.

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : venner | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |