03 septembre 2015

Portrait d’un preux : Drieu la Rochelle

De Pierre Drieu la Rochelle (1893-1945), Mauriac disait justement qu’il était « au centre magnétique des attractions et des tentations d’une génération ». Ce déclassé magnifique, cet homme inassouvi qui finit - sans une once de bassesse - par céder à la tentation de la mort volontaire, cet écrivain « trop intellectuel, pas assez artiste » comme il se décrivait lui-même, le Liégeois Frédéric Saenen, lui-même écrivain et critique, a tenté de le cerner dans un stimulant essai où l’homme et l’œuvre sont scrutés sans complaisance ni a priori. Saenen voit bien que Drieu feinte et se dérobe sans cesse, lui qui pratique jusqu’au bout, jusqu’à son suicide pour « ne pas être touché par des pattes sales », un impeccable noli me tangere. Il y a quelque chose de très anglo-saxon (les racines normandes ?) dans ce refus hautain. Voilà sans doute l’une des raisons pour lesquelles Drieu fascine : cette distance, ce dandysme quasi monastique tempéré par l’activisme. Saenen réévalue l’écrivain : occultées, les fulgurances du poète Drieu sont étudiées avec une grande finesse. Mieux : son parti-pris de relire chaque œuvre en la replaçant dans la biographie comme dans l’époque, la subtile étude de thèmes (Drieu et le sport, Drieu et les surréalistes, Drieu et Céline, Drieu et Barrès…) permettent à Saenen d’affiner le regard porté sur l’écrivain, qui se révèle l’un des grands des années 30. Rêveuse bourgeoisie demeure en effet l’un des grands romans de formation de l’époque. Sans conteste, l’antimoderne Drieu dépasse de loin Nizan, Arland et quelques autres…

Saenen a mille fois raison de mettre en avant La Comédie de Charleroi, Le Feu-follet, de même que Récit secret. Même le Journal doit être considéré comme essentiel. Reste donc un témoin essentiel des turbulences de l’entre-deux guerres, doublé d’un écrivain de haut parage, un homme aussi exaspérant qu’attachant, hanté par la décadence et participant à cette dernière, un preux happé par le nihilisme, mais sauvé par sa noblesse d’âme.

Christopher Gérard

Frédéric Saenen, Drieu la Rochelle face à son œuvre, Infolio, 24,90€

Sur Drieu - et sur Saenen, lire aussi

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, drieu la rochelle | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

15 mars 2015

Avec Alain Van Crugten

Traducteur du polonais, du tchèque et du néerlandais, Alain Van Crugten a enseigné la littérature comparée et la slavistique à des générations d’étudiants tant à l’Université Libre de Bruxelles qu’à celle, moins connue mais autrement plus vénérable, de Croztau, dont il a été fait Docteur honoris causa. En parallèle, il a mené une carrière d’écrivain hors-norme. Il a par exemple traduit de l’arménien le seul poème surréaliste publié dans cette langue (Erevan, 1964), dû à la plume d’un jeune disciple de Paul Nougé, le mystérieux Aleksandr Lous - qu’un livre récent de Gérard de Cortanze sauve d’un injuste oubli.

Dans En étrange province, curieux roman à la lancinante musique, ce parfait connaisseur de l’Europe centrale et orientale s’amusait à décrire une culture minoritaire née sur les bords de l’Etwë, dont les locuteurs, qui appartiennent à l’un de ces peuples sans état, parlent une langue, l’éthois, en voie de disparition sous les coups triomphaux de l’allemand.

Avec son dernier opus, La Rébrolution, il nous livre un désopilant recueil de nouvelles d’une parfaite absurdité, qui illustre un type d’humour bien singulier, proche à la fois du canular de Normalien et d’une forme raffinée, douce amère, de zwanze bruxelloise. Un livre inclassable donc, comme on les aime à L’Age d’Homme. Au menu, la lettre d’un certain Albergundulus, zinzin qui passe sa vie à recenser les écrivains prénommés Al, d’Aouite (doux poète syrien) à Batroce (qui exprime « les affres de l’ataxie locomotrice »), d’Al (« auteur nourri de lectures religieusement correctes ») ) à Tamira (« trop glodyte pour être honnête »). Une vie d’Hemingway (sans l’ombre du moindre écrivain américain) ; la biographie d’un auteur maudit de la littérature belge, le regretté Arnaud de ( ou Van) Cureghem (dit le Vétérinaire) ; l’histoire du village de Mazet-le-Toffe, dont les habitants se convertissent à une religion orientale ; et, surtout cette réécriture de la vie clandestine de Lénine dans le Bruxelles des années 1917-1920, quand, sous l’impulsion de l’activiste russe, une révolution ouvrière chasse les Allemands et instaure le BROL, ou Belgique Révolutionnaire Ouvrière Libre. Une savante étude sur divers animaux méconnus, l’anchois des tropiques, l’ara mutique ou le phoque à poil doux, vient enrichir cet ensemble de textes parodiques et délicieusement subversifs.

Christopher Gérard

Alain Van Crugten, La Rébrolution et autres histoires à demi belges, L’Âge d’Homme, 142 pages, 15€

Traducteur du polonais (Witkiewicz et Pankowski), du tchèque (Capek) et du néerlandais (Hugo Claus), Alain Van Crugten a enseigné la littérature comparée et la slavistique à des générations d’étudiants. En parallèle, il a mené une carrière d’écrivain hors-norme. Voilà qu’il publie, dans la collection La Petite Belgique de L’Âge d’Homme, un curieux roman à la lancinante musique. Parfait connaisseur de l’Europe centrale et orientale, Alain Van Crugten s’est amusé à décrire cette culture minoritaire née sur les bords de l’Etwë, dont les locuteurs, qui appartiennent à l’un de ces peuples sans état, parlent une langue, l’éthois, en voie de disparition sous les coups triomphaux de l’allemand. Il fallait un philologue belge, pour décrire par le menu ce rarissime isolat d’Europe avec le basque et le hongrois, et qui d’après lui serait proche du tamoul et du wolof. Contrairement à ce que semble penser Van Crugten, d’autres chercheurs, à commencer par le linguiste Tamaz Gamkrelidze et le mythologue Georges Dumézil, ont en leur temps défendu l’origine indo-européenne de l’éthois. Nous ne le chicanerons pas sur ce plan, parce que d’une part la polémique n’a jamais été tranchée*, et que de l’autre il s’agit d’un roman, qui a de surcroît le mérite de sortir cette pacifique peuplade de l’oubli.

Le héros de ce récit mélancolique, Magnus Aner (anèr, en grec ancien : l’homme, au sens du vir latin !) revient après un exil quasi monastique à Argerich, bled perdu de la pampa argentine, à Croztau, la capitale éthoise, où il est né et a vécu jusqu’à la fin de ses études universitaires. La raison de ce retour ? Un héritage et la proposition, inattendue, d’un éditeur éthois de publier - enfin - la grande saga nationale que Magnus compose depuis des lunes. Triste retour en fait que celui de l’écrivain dans une ville maussade où règne la grisaille propre à ces villes sorties du socialisme réel pour entrer dans la mondialisation heureuse : aplatissement culturel et américanisation forcenée, arrogance néo-germanique rythmée par les BMW, … Magnus retrouve quelques endroits de sa jeunesse : le gymnasium, la rivière mythique, un unique ami d’enfance, Nyl (que les linguistes rapprocheront du nihil latin). Retrouvailles sans chaleur, à l’image d’un pays délavé à la gastronomie subcarpathique. Le récit croisé de Magnus et de Nyl permet d’y voir plus clair sur cet exil en Argentine : l’ombre d’une femme ô combien singulière, Myri, revient hanter le revenant, taraudé par une double nostalgie, puisque Magnus se prend maintenant à regretter une pampa lointaine, ainsi que son amie Rosita, une prostituée au parcours fracassé.

Par touches subtiles, sans jamais forcer le ton, Alain van Crugten donne leur ampleur à ses personnages, et rend à merveille cette atmosphère à la fois Vieille Europe et Amérique du Sud, entre Borgès et Rezzori. Le style sobre met en relief ce récit à la sombre pudeur, celui du temps qui fuit, inexorable.

Christopher Gérard

Alain Van Crugten, En étrange province, L’Âge d’Homme, 136 pages, 15€

*Alexandr Lous & Markus von Wilmet ont naguère fait le point sur la question dans Slavica bruxellensia.

Il est aussi question de cet écrivain dans

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : croztau, littérature, éthois | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

11 juin 2014

Ghislain de Diesbach, un gentilhomme de notre temps

De nos jours, la politesse passe pour ringarde, pour ne pas dire suspecte, car, comme le souligne Ghislain de Diesbach dans cet essai bienvenu, « faite d’interdictions destinées à discipliner chez l’homme sa sauvagerie primitive ». Que cèdent les barrières et les barbares déferlent : Diesbach cite le voussoiement, tout en distances et en délicatesse, interdit par les sans-culottes au profit du brutal tutoiement « citoyen », qui mène droit à la guillotine. Et comme au recul de la civilisation s’ajoute un infantilisme triomphant (exemple : trois couples de trentenaires flasques avec moutards invertébrés au restaurant), comment ne pas le suivre pour réhabiliter le savoir-vivre, justement qualifié de « chef-d’œuvre en péril » ?

Avec autant d’esprit que d’humour, Diesbach précise que ce qui caractérise l’homme du monde, c’est que lui, au moins, sait qu’il est mal élevé… Hautement instructif, tout le livre est truffé d’anecdotes souvent hilarantes (comme gaffe célèbre, il cite celle de ce sommelier qui, servant du champagne au Grand-duc Wladimir, lui chuchote à l’oreille : « Brut impérial 1893 »), puisées chez quelques grands noms du monde comme Pringué et Boni de Castellane ou tout simplement dans la vaste mémoire de l’auteur.

On y apprend une foule de choses inutiles, ô combien importantes : toujours offrir un nombre impair de fleurs, ne jamais balbutier le piteux « enchanté » lorsqu’on est présenté, manger le poisson avec deux fourchettes, saluer une altesse (vraie ou fausse), ne pas galvauder le baisemain, voussoyer (« une espèce d’élégance qui préserve de la vulgarité, une certaine douceur aussi, une bonne grâce teintée de pudeur »), et, en cas de naufrage, « se retenir de taper à coups d’avirons sur les malheureux qui s’accrochent à la chaloupe ». Même la poignée de mains inspire une sorte de retenue à Diesbach, qui lui préfère « la courbette militaire et un peu mécanique des Allemands, la froideur anglo-saxonne », car plus hygiéniques… depuis que plus personne ne porte de gants. Il aurait pu citer Barbey : « beaucoup d’amis, beaucoup de gants, de peur de la gale ». Ma joie à la lecture de ses lignes assassines sur le téléphone portatif, celui-là même que triturent tant de ploucs d’un pouce graisseux, même à table : « ne devrait être délivré que sur ordonnance » !

Rédigé dans un français ferme et clair, ce Nouveau savoir-vivre charme par son humour antimoderne non dénué d’un zeste de cynisme, celui des civilisations accomplies… même si, in fine, le diplodocus réactionnaire baisse le masque : le comte de Diesbach apparaît avant tout comme un esthète qui, par élégance morale, sait qu’il lui revient, comme à tout homme du monde qui se respecte, de faire oublier leur défaite aux vaincus de l’existence.

Christopher Gérard

Ghislain de Diesbach, Le Nouveau savoir-vivre. Eloge de la bonne éducation, Perrin, 270 p., 21€

*

Rencontre avec Ghislain de Diesbach

Concernant cet écrivain, voir mon livre Quolibets. Journal de lecture,

aux éditions L’Age d’Homme

http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=978-2-8251-4296-7&type=47&code_lg=lg_fr&num=0

Christopher Gérard : Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Pourrait-on vous qualifier de « gentilhomme de notre temps »?

Qui suis-je ? Je me suis souvent posé la question sans jamais pouvoir la résoudre, ayant découvert en moi trop d’éléments contradictoires pour me reconnaître une personnalité coulée d’une seule pièce, comme ces statues qui ornent les tombeaux ou les places. J’aime à dire que je suis né sous le Second Empire et j’en ai toujours aimé le régime, ainsi que les souverains, pensant comme La Varende que Napoléon III a été le dernier roi de France. Ayant dans mes veines le sang des colonels-propriétaires du Régiment de Diesbach au service de France, et aussi celui du fondateur de la Compagnie des Indes d’Ostende, ainsi que de l’inventeur, pendant le blocus continental, du procédé pour blanchir le sucre de betterave et le commercialiser, je me sens tour à tour militaire ou manufacturier, en regrettant de n’avoir pas été armateur ou planteur. Je ne dirais donc pas que je ne me sens pas gentilhomme au sens que l’on donnait sous l’Ancien Régime à ce mot, détestant d’ailleurs le préfixe gentil, qui dit faible, et préférant le terme de « patricien » ainsi qu’on l’entendait jadis à Rome et même à Londres ou Hambourg au XVIII° siècle, ce qui permet de concilier le commerce des denrées commerciales avec celui des beaux esprits.

Quelles ont été les grandes lectures, celles qui vous ont marqué pour la vie?

Dans mon enfance, Jules Verne, chantre de l’apogée de la civilisation européenne au XIX° siècle et la comtesse de Ségur, parfait manuel de bonne éducation, puis dès mon adolescence, Maupassant, Balzac, mais surtout les auteurs anglais des XVIII° siècle et XIX° siècle, avant de passer un peu plus tard à Virginia Woolf et aux écrivains de ce que l’on appelait alors le groupe de Bloomsbury.

Et les grandes rencontres ?

Le goût des livres m’a donné celui de leurs auteurs et ce fut ainsi que dans ma prime jeunesse je suis allé voir Ferdinand Bac, le dernier témoin du Second Empire, La Varende, puis Jean Giono, me trouvant par hasard près de chez lui, et enfin Marguerite Yourcenar dont les Mémoires d’Hadrien m’avaient enthousiasmé, me faisant aimer soudain tout ce qui m’avait tant ennuyé jadis pendant mes études. Une fois à Paris, j’ai connu beaucoup d’écrivains, dont Julien Green, le plus remarquable, mais la liste, là, serait trop longue…

Outre des ouvrages d’histoire (par exemple une Histoire de l’Emigration, que l’on réédite ces jours-ci), vous avez publié, chez Perrin, des biographies d’écrivains très remarquées : Madame de Staël, Proust, Chateaubriand, Le tour de Jules Verne en quatre-vingt livres. Pouvez-vous nous dire ce qui a motivé ces choix et ce que chacun de ces auteurs vous a apporté ?

Mes biographies d’écrivains, comme Madame de Staël, Proust, Chateaubriand, sont en général le fruit du hasard, voire d’une opportunité, mais il existe malgré tout un fil conducteur. Ayant par goût personnel voulu écrire une Histoire de l’Emigration, j’ai été frappé en lisant Souvenirs et Mémoires sur la fin du XVIII° siècle de l’âpreté des jugement sur Necker, véritablement jeté en pâture aux chiens après avoir été considéré pendant des années comme le sauveur de la France. Ainsi l’idée m’est-elle venue de le réhabiliter, puis, en travaillant à sa biographie, j’ai trouvé que sa fille Germaine de Staël était un personnage infiniment plus haut en couleur et intéressant. Je suis donc passé du père à la fille, et en préparant mon livre sur celle-ci j’ai amassé une documentation qui pouvait me servir également sur Chateaubriand, qui fut comme elle un grand opposant à Napoléon.

Dans ces deux écrivains, surtout Madame de Staël, j’ai admiré le goût des formules, les réflexions politiques, et j’en notais au passage avec l’idée que cela pouvait servir pour un autre livre, un ouvrage de morale politique par exemple. En revanche, j’ai fait d’autres livres pour le seul plaisir de témoigner ma reconnaissance à des auteurs qui avaient enchanté ma jeunesse, comme Jules Verne, dont j’ai analysé l’œuvre dans Le Tour de Jules verne en quatre-vingts livres, la comtesse de Ségur, dont l’œuvre, une fois décryptée, la montre, ainsi que Jules Verne, assez différente de l’image traditionnelle et enfin Ferdinand Bac, le premier à encourager ma vocation de mémorialiste et d’historien.

Vous publiez à Versailles un Petit dictionnaire des idées mal reçues, dans l’esprit de Rivarol, mais aussi de Proudhon, que vous citez: « j’ai pris la plume pour la servir – la liberté – et je n’aurai servi qu’à hâter la servitude générale et la confusion ». Quelle en est la genèse ?

Le Petit dictionnaire des idées mal reçues a été composé d’une toute autre façon et au hasard des lectures, des rencontres, des observations faites pendant ma vie professionnelle et parfois de propos entendus dans un restaurant ou pendant une soirée mondaine. En vérité, je dirais qu’il s’est fait tout seul, sans plan préconçu, ce qui explique l’ordre alphabétique. Ayant toujours détesté la bêtise, j’avais été consterné en lisant le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, brave homme et petit esprit, ainsi que le montra d’ailleurs dans ses Souvenirs son ami Maxime du Camp, un auteur méconnu, lui.

Ce déclin que vous fustigez avec panache, pensez-vous que certains livres l’aient annoncé, voire précipité ? A contrario, certains titres, du passé comme du présent, vous semblent-ils de parfaits antidotes ?

Le déclin que je stigmatise a, je le crains, toujours existé, depuis Louis XIV, je pense, et la seule chose qui a changé c’est l’accélération de l’Histoire. Avec le progrès technique, et la diffusion de plus en plus rapide, « en temps réel », des idées, surtout les mauvaises, l’homme d’aujourd’hui voit un pays se défaire ou se dissoudre alors qu’au XIX° siècle seuls des esprits pénétrants, comme Tocqueville ou Custine, voire Edmond de Goncourt, apercevaient les fissures et prophétisaient la ruine un jour de l’édifice. En ce qui concerne la France, il y eut dès l’aube du XX° siècle des écrivains comme Barrès qui sonnèrent le glas de la civilisation occidentale. Entre les deux guerres, dans les années 30, bien des écrivains publièrent des livres sur ce que l’un d’eux, un Anglais, appelait « Le suicide de la Vieille Europe ». Aucun de ces livres n’a eu malheureusement d’influence sur le cours des événements ; ils sont lus la plupart du temps par des esprits déjà convaincus, dont ils justifient les craintes ou les théories, mais demeurent sans effet sur « les masses » auxquelles reste en fin de compte le dernier mot, puisque ce sont elles qui votent.

Vous fûtes l’ami et le biographe de Philippe Jullian, « un esthète aux Enfers ». Vous avez aussi évoqué la princesse Bibesco. Ce monde des salons littéraires a-t-il disparu à jamais ? Si oui, quand et pourquoi ?

Le monde ancien, d’avant la Grande Guerre, a survécu d’une certaine manière jusqu’à mai 1968, car il y avait encore à Paris, dans ce qu’il est convenu d’appeler « le monde », des hôtesses tenant salon, des femmes aimant à réunir autour d’elles, sinon les meilleurs esprits, parfois récalcitrants, du moins des gens à la mode, ceux dont on parlait. Il y avait le salon académique de la duchesse de la Rochefoucauld, de sa belle-sœur, la comtesse de Fels, le salon musical de Mme Tézenas et d’autres encore où l’on voyait, devenus vieux, voire cacochymes, des jeunes gens qui avaient hanté jadis les salons décrits, sinon fréquentés, par Marcel Proust. Marthe Bibesco était une survivante de cette époque et l’avait bien connue ; elle l’avait aussi jugée à sa juste valeur et en a laissé une peinture exacte dans son roman le moins connu : Egalité. Philippe Jullian, lui aussi, a connu les vestiges de cette société, devenue d’ailleurs une sorte de Café-Society suivant le titre d’un de ses romans, et l’a cruellement caricaturée dans ses albums, comme dans l’illustration de certains de ses livres.

On se moquait alors, dans la fin des années 60, de ces dames assoiffées de gloire, aimant recevoir pour le plaisir d’être citées dans les chroniques mondaines, confondant leurs invités, prenant un peintre pour un écrivain, assurant à un cinéaste en vogue qu’elles se délectaient de son dernier roman, mais elles avaient du bon, car leurs salons étaient des endroits agréables où se retrouver, faire de nouvelles connaissances et faire aussi de l’esprit.

Les derniers salons ont fermé, car personne aujourd’hui n’a suffisamment de fortune pour avoir un hôtel particulier et y tenir table ouverte, ainsi que le faisait Marie-Laure de Noailles, ou un hôtel tout court, comme le Meurice où recevait chaque semaine Florence Gould. L’impôt sur le revenu, puis l’impôt sur la fortune et l’impôt sur l’impôt que représente la Contribution sociale généralisée, aboutiront progressivement à la disparition des patrimoines. Ainsi que je l’écris dans mon Petit dictionnaire des idées mal reçues, il n’y a pas en France égalité des citoyens devant l’impôt, mais égalisation des fortunes par l’impôt. Les cafés littéraires n’ont plus leur clientèle d’autrefois. La vague démocratique a tout englouti.

Vos projets ?

Dans un monde aussi démocratisé, où chaque citoyen est de plus en plus « conditionné », numéroté, en attendant d’être soviétisé par le biais trompeur du capitalisme international, comment faire des projets, sinon celui de « résister » ?

Paris, le 9 novembre 2007

Propos recueillis par Christopher Gérard.

La Presse littéraire XII, déc. 2007 – janvier 2008.

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, savoir-vivre, aristocratie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 mai 2014

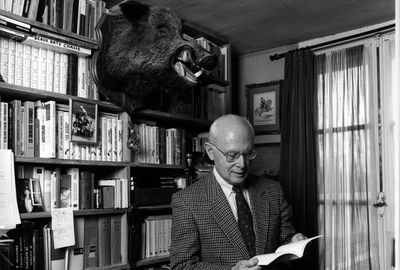

Avec Dominique Venner

Dans l’un de ses envois, rédigés d’une écriture anguleuse, Dominique Venner m’écrivait que « la mémoire des origines est la nourriture de l’âme ». Aussi belle que juste - c’est tout un -, la formule illustre le talent de son auteur, un tireur qui ne manquait jamais sa cible. La réédition bienvenue du Cœur rebelle, à mon sens son plus beau livre avec le Dictionnaire amoureux de la chasse, permet de s’en rendre compte : reprenant mon exemplaire de 1994, lu avec enthousiasme et jubilation, je retombe sur mes multiples annotations au crayon. Vingt ans après leur première lecture, chaque phrase soulignée foudroie encore. Quel bel hymne à la détermination virile, quelle vigoureuse charge contre la décadence et la résignation ! L’ancien cadet de l’école de guerre de Rouffach, une sorte de monastère guerrier fondé par de Lattre, l’ancien commando de la frontière tunisienne, l’ancien militant radical qui projeta d’assassiner de Gaulle à l’Elysée, le futur historien « méditatif », Venner le Spartiate y livre le fond de sa pensée et, comme il le précise dans une postface inédite datant de 2008, exorcise son passé. Un comble pour un homme aussi pudique, qui détestait les histoires d’anciens combattants et que, paradoxe pour un historien, son propre passé laissait indifférent. Né d’une douleur et d’un effort sur lui-même, Le Cœur rebelle est en quelque sorte un mixte du Jeune Européen de Drieu et de La Guerre notre mère de Jünger - le manuel de l’insurgé antimoderne.

Sans être dupe, Venner se félicitait d’avoir pu connaître « le couple divin, le courage et la peur » chanté jadis par Drieu après la charge de Charleroi, ainsi qu’une guerre quasi féodale, la dernière ( ?) qui laissât encore l’initiative à l’individu plutôt qu’à la machine. S’il ne cachait pas la face atroce de sa guerre d’Algérie, où il découvrit la cruauté pure (« un enfant charcuté comme un lièvre »), Venner considéra cette guerre qui n’osa jamais vraiment dire son nom comme une expérience fondatrice. Je suis d’ailleurs convaincu que son suicide en fut l'ultime conséquence : l’homme d’épée, qui avait tant d’années durant réprimé ces pulsions nées du fracas des armes, a voulu rejoindre ses camarades du djebel, debout, les yeux ouverts et par le sang versé. Comme il l’écrit dans Le Cœur rebelle, où le thème du suicide - celui de Montherlant, celui de son ami Grossouvre, qui se tua ( ?) dans son bureau de l’Elysée - conclut l’essai de manière prophétique : « réussir sa mort est bien l’un des actes les plus importants de la vie ».

Bien des pages seraient à citer, dont l’ultime, qui est d’un écrivain de race et qui ne peut que bouleverser toute âme de qualité, d’où qu’elle vienne : « Je suis du pays de l’arbre et de la forêt, du chêne et du sanglier, de la vigne et des toits pentus, des chansons de geste et des contes de fées, du solstice d’hiver et de la Saint-Jean d’été, des enfants blonds et des regards clairs, de l’action opiniâtre et des rêves fous, des conquêtes et de la sagesse. Je suis du pays où l’on fait ce que l’on doit parce qu’on se doit d’abord à soi-même ».

Lisons donc ce livre, offrons-le à de jeunes âmes ardentes. Et saluons Pierre-Guillaume de Roux, l’éditeur, et Bruno de Cessole, le préfacier, pour leur fidélité à l’ami disparu.

Témoignage sur une jeunesse d’orage, traité stoïcien de savoir-vivre , réflexion sur l’action, méditation sur le tragique, Le Cœur rebelle restera et trouvera de nouveaux lecteurs, parce que ce livre superbe illustre la prééminence du style sur les idées, de l’instinct vital sur les abstractions. Le Cœur rebelle, ou la sueur et le sang transmutés en esprit.

Christopher Gérard

Dominique Venner, Le Cœur rebelle, édition augmentée et préfacée par Bruno de Cessole, Pierre-Guillaume de Roux, 22€.

*

**

Trois questions à Dominique Venner sur Le Cœur rebelle (2001)

Dans Le Cœur rebelle, vous évoquez avec sympathie “ un jeune homme intolérant qui portait en lui comme une odeur d’orage ” : vous-même au temps des combats militaires en Algérie puis politiques en France. Qui était donc ce jeune Kshatriya, d’où venait-il, quels étaient ses maîtres, ses auteurs de prédilection ?

C’est ici que l’on retrouve l’allusion au “ gerfaut ” de votre première question, souvenir d’une époque grisante et dangereuse où le jeune homme que j’étais croyait pouvoir inverser un destin contraire par une violence assumée. Cela peut paraître extrêmement présomptueux, mais, à l’époque, je ne me reconnaissais pas de maître. Certes, j’allais chercher des stimulants et des recettes dans le Que faire? de Lénine ou dans Les Réprouvés d’Ernst von Salomon. J’ajoute que des lectures enfantines avaient contribué à me forger une certaine vision du monde qui s’est finalement assez peu démentie. En vrac, je citerai Éducation et discipline militaire chez les Anciens, petit livre sur Sparte qui me venait de mon grand-père maternel, un ancien officier, La Légende de l’Aigle de Georges d’Esparbès, La Bande des Ayaks de Jean-Louis Foncine, L’Appel de la forêt de Jack London, en attendant de lire beaucoup plus tard l’admirable Martin Eden. Il s’agissait là des livres formateurs de ma dixième ou douzième année. Plus tard, vers vingt ou vingt-cinq ans, j’étais naturellement passé à d’autres lectures, mais les librairies étaient alors peu fournies. C’était une époque de pénurie intellectuelle dont on n’a pas idée aujourd’hui. La bibliothèque d’un jeune activiste, même dévoreur de livres, était mince. Dans la mienne, en plus d’ouvrages historiques, figurait en bonne place Réflexions sur la violence de Georges Sorel, Les Conquérants de Malraux, Généalogie de la morale de Nietzsche, Service inutile de Montherlant ou encore Le Romantisme fasciste de Paul Sérant, révélation des années soixante. On voit que cela n’allait pas très loin. Mais si mes idées étaient courtes, mes instincts étaient profonds. Très tôt, alors que j’étais encore soldat, j’avais senti que la guerre d’Algérie était bien autre chose que ce qu’on en disait ou que pensaient les naïfs défenseurs de l’“ Algérie française ”. J’avais perçu qu’il s’agissait pour les Européens d’un combat identitaire puisqu’en Algérie ils étaient menacés dans leur existence même par un adversaire ethnique. J’avais senti également que nous défendions là-bas — très mal — les frontières méridionales de l’Europe. Contre les invasions, les frontières se défendent toujours au-delà des mers ou des fleuves.

Dans ce même livre, qui est un peu votre autobiographie, vous écrivez : “ Je suis du pays de l’arbre et de la forêt, du chêne et du sanglier, de la vigne et des toits pentus, des chansons de geste et des contes de fées, du solstice d’hiver et de la Saint-Jean d’été ”. Quel drôle de paroissien êtes-vous donc ?

Pour dire les choses de façon brève, je suis trop consciemment européen pour me sentir en rien fils spirituel d’Abraham ou de Moïse, alors que je me sens pleinement celui d’Homère, d’Epictète ou de la Table Ronde. Cela signifie que je cherche mes repères en moi, au plus près de mes racines et non dans un lointain qui m’est parfaitement étranger. Le sanctuaire où je vais me recueillir n’est pas le désert, mais la forêt profonde et mystérieuse de mes origines. Mon livre sacré n’est pas la Bible, mais l’Iliade (1), poème fondateur de la psyché occidentale, qui a miraculeusement et victorieusement traversé le temps. Un poème qui puise aux mêmes sources que les légendes celtiques et germaniques dont il manifeste la spiritualité, si l’on se donne la peine de le décrypter. Pour autant, je ne tire pas un trait sur les siècles chrétiens. La cathédrale de Chartres fait partie de mon univers au même titre que Stonehenge ou le Parthénon. Tel est bien l’héritage qu’il faut assumer. L’histoire des Européens n’est pas simple. Après des millénaires de religion indigène, le christianisme nous fut imposé par une suite d’accidents historiques. Mais il fut lui-même en partie transformé, “ barbarisé ” par nos ancêtres, les Barbares, Francs et autres. Il fut souvent vécu comme une transposition des anciens cultes. Derrière les saints, on continuait de célébrer les dieux familiers sans se poser de grandes questions. Et dans les monastères, on recopiait souvent les textes antiques sans nécessairement les censurer. Cette permanence est encore vraie aujourd’hui, mais sous d’autres formes, malgré les efforts de prédication biblique. Il me semble notamment nécessaire de prendre en compte l’évolution des traditionalistes qui constituent souvent des îlots de santé, opposant au chaos ambiant leurs familles robustes, leurs enfants nombreux et leur groupement de jeunes en bonne forme. La pérennité de la famille et de la patrie dont ils se réclament, la discipline dans l’éducation, la fermeté dans les épreuves n’ont évidemment rien de spécifiquement chrétien. Ce sont les restes de l’héritage romain et stoïcien qu’avait plus ou moins assumé l’Église jusqu’au début du XXe siècle. Inversement, l’individualisme, le cosmopolitisme actuel, le culpabilisme sont bien entendu les héritages laïcisés du christianisme, comme l’anthropocentrisme extrême et la désacralisation de la nature dans lesquels je vois la source d’une modernité faustienne devenue folle et dont il faudra payer les effets au prix fort.

Dans Le Cœur rebelle, vous dites aussi “ Les dragons sont vulnérables et mortels. Les héros et les dieux peuvent toujours revenir. Il n’y a de fatalité que dans l’esprit des hommes ”. On songe à Jünger, que vous avez connu, qui voyait à l’œuvre Titans et Dieux…

Tuer en soi les tentations fatalistes est un exercice qui ne tolère pas de repos. Quant au reste, laissons aux images leur mystère et leurs radiations multiples, sans les éteindre par une interprétation rationnelle. Le dragon appartient de toute éternité à l’imaginaire occidental. Il symbolise tour à tour les forces telluriques ou les puissances malfaisantes. C’est par la lutte victorieuse contre un monstre qu’Héraclès, Siegfried ou Thésée ont accédé au statut de héros. A défaut de héros, il n’est pas difficile de reconnaître dans notre époque la présence de divers monstres que je ne crois pas invincibles même s’ils le paraissent.

Propos recueillis pour la revue Antaios par Christopher Gérard en 2001.

Il est question de Dominique Venner dans

Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Figures, Hommages | Lien permanent | Tags : littérature, venner, politique | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

15 mai 2014

Avec Jacques Chardonne

« Un homme plein de passion et de désordre qui ne parle que de raison » : tel est défini l’écrivain Jacques Chardonne (1884-1968) par un jeune admirateur, Alexandre Le Dinh, qui, non content d’animer un site littéraire non-conformiste (http://www.denecessitevertu.fr/), lui consacre un essai réussi à la riche iconographie. Esthète anglo-saxon de langue française - et quelle langue : sèche et toute en ellipses, d’une magnifique pureté mais pleine d’énigmes -, Chardonne fut à la fois le romancier de l’amour conjugal, l’éditeur de Valéry ou de Zweig et l’auteur d’une correspondance (avec son jeune ami Nimier, avec son complice Morand) qui compte. Issu d’une lignée patricienne de Charente et de Protestants américains installés à Limoges, les célèbres Haviland des porcelaines, Chardonne pratiqua pendant quarante ans le métier de gentleman-éditeur, l’art de la conversation comme sous Louis XV tout en ciselant des livres un peu oubliés aujourd’hui, à tort comme le montre Le Dinh. Un mauvais procès à la Libération, dû à deux imprudents voyages à Weimar sous la houlette de la Propagandastaffel de l’ambigu Heller, lui valut six mois de promiscuité forcée, un non-lieu ainsi que l’ostracisme tout sauf désintéressé de la gent littéraire (comme disait Arletty : « tu as du talent, je n’en ai pas ; faut que ça change ! »), qui ne s’estompa que grâce à l’action de Nimier et de ses amis, dont Chardonne devint en quelque sorte le colonel honoraire. Fut-il « le meilleur écrivain de l’après-Proust », comme le soutient son passionné biographe ? Peut-être… mais sûrement le mainteneur du génie classique, le maître d’une littérature à la lucidité désenchantée, ponctuée à la perfection et d’une phénoménale culture, et, last but not least, un exemple de moraliste français, lui qui prétendait que « nous donnons trop d’importance à notre opinion sincère ; ce sont presque toujours aigreurs secrètes ». Chardonne ? Un écrivain d’élite réservé aux irréductibles.

Christopher Gérard

Alexandre Le Dinh, Jacques Chardonne, Pardès coll. Qui suis-je ?, 128 pages, 12€

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |