20 janvier 2017

Avec Armel Guerne

« Depuis mon enfance – depuis que je savais vouloir écrire – je demande dans mes prières d’être le dernier d’une lignée de supérieurs, et j’ai toujours tout fait pour ne jamais être le premier d’un bataillon d’inférieurs. » Cette hautaine prière décrit à la perfection son auteur, le poète Armel Guerne (1911-1980), davantage connu pour ses étincelantes traductions de Hölderlin et de Rilke, de Melville et de Kawabata. Un prodige, en effet, qui traduisit sa vie durant les textes les plus difficiles, de l’allemand comme du chinois ou du japonais, et même du tchèque.

Deux germanistes, ses amis, lui rendent un hommage appuyé par le truchement d’un recueil d’études ferventes qui font mieux connaître ce contemporain quelque peu occulté. Né en Suisse, mais éduqué à Paris, Guerne eut une scolarité bousculée, puisque, mis à la porte par son père qui exigeait qu’il entreprît des études commerciales, il se retrouva à dix-huit ans, au collège de Tartous, en Syrie, lecteur de français… et professeur de gymnastique. Cet immense érudit, ce traducteur génial échoua à son bac et se lança, tout jeune, dans l’édition, la poésie et la traduction : toute œuvre exaltant la vie de l’esprit le passionnait. Sous l’Occupation, il cassa sa plume et rejoignit les réseaux du S.O.E. britannique, activité qui lui valut d’être arrêté par le SD. Il parvint à s’évader du train pour Buchenwald et, via l’Espagne, à rejoindre Londres, où il fit la douloureuse expérience du terrible jeu des services spéciaux. Le réseau Prosper avait-il été livré aux Allemands par ses commanditaires dans le cadre d’une opération de désinformation ? Quel fut le rôle des services soviétiques et de Philby ? Guerne sortit brisé de la guerre, accusé même d’avoir trahi – méchant procès dont il sortit blanchi. Le poète fit donc l’expérience totale : la peur, le doute, le mensonge, la trahison …

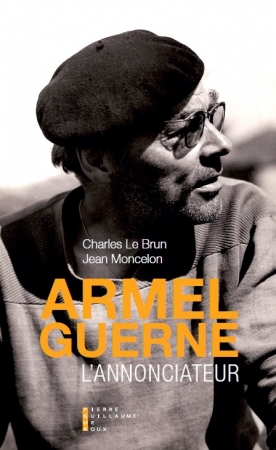

Rivalisant de fidélité, Charles Le Brun et Jean Moncelon, les auteurs du recueil, évoquent les multiples passions de leur ami, qu’ils définissent comme un prédestiné, une sorte de chevalier avide de lumière et perdu dans le monde moderne. Parmi ces passions, Novalis et la quête de l’unité perdue, Nerval et ses fascinantes visions, l’immense Melville, Paracelse et l’alchimie…

Armel Guerne ? Un Romantique au sens le plus noble. Ne composa-t-il pas ce magnifique volume, désormais classique, Les Romantiques allemands (1956) ? N’édita-t-il pas un choix d’œuvres de Nerval ? Ne lui doit-on pas L’Ame insurgée, essai majeur sur le Romantisme ?

Un poète enfin, et non des moindres en ce siècle de bavards et de faiseurs, pour qui l’écriture était d’essence mystique, aux antipodes de toute futilité comme de tout délire cérébral – celui-là même que, avec lucidité, il reprochait aux surréalistes. Ami du peintre Masson, de Cioran et de Bernanos, Armel Guerne considérait que l’Apocalypse, loin d’être à nos portes, était « entrée dans nos vies ». Plus antimoderne que cet ermite magnifique, vous trépassez, ami lecteur !

Poète au milieu des ruines, réfractaire absolu, Armel Guerne compte bien parmi les éveilleurs de l’Europe secrète. Ecoutons-le : « Une œuvre (...) on doit se demander quel est son acte sur la terre ; et non seulement de quel esprit elle procède, mais aussi et peut-être surtout, dans l'angoissante tragédie de nos jours, quels esprits et quels cœurs elle encourage ou décourage. »

Christopher Gérard

Charles Le Brun & Jean Moncelon, Armel Guerne. L’Annonciateur, Editions Pierre-Guillaume de Roux, 194 pages, 20.90€

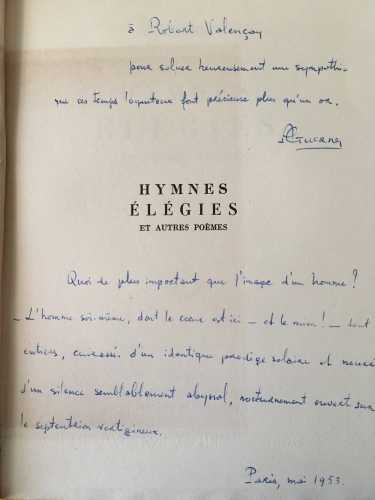

Envoi d'Armel Guerne (Hölderlin, Hymnes et élégies, Mercure de France)

Écrit par Archaïon dans Figures, Lectures | Lien permanent | Tags : pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05 janvier 2017

Albane

Voici que nous revient Guy Féquant, un auteur hors normes dont le dernier livre, Plume, magnifique éloge des chats, m’avait tant ému. Ancien professeur d’histoire et de géographie, lecteur d’Horace et de Tacite, Féquant doit ressembler à ces moines carolingiens, fils de bergers promus par l’Eglise, à la fois herboristes, ornithologues et bourlingueurs. Un peu païens aussi, plus férus de sources et d’arbres sacrés que de dogmes abscons.

Aujourd’hui, avec son roman Albane, il évoque la fin d’une jeunesse entre Champagne et Ardennes, entre vignes et forêts. Philippe, son héros est un jeune lycéen, passionné de grec ancien, qui rencontre la femme de sa vie, l’aristocratique Albane de ***. Le fils de hussard noir de la IIIème République découvre et l’amour et la vie de château… au printemps 1968, quand un monde encore figé bascule pour le meilleur et pour le pire. La France va s’américaniser et perdre de son mystère. Lui n’a guère la fibre activiste ; elle encore moins. Les groupuscules d’utopistes ou de farfelus, très peu pour eux. Ils s’aiment en toute innocence jusqu’au tragique dénouement – un coup de hache.

Une éducation sentimentale de l’ancien temps, rêveuse et enracinée dans une province encore médiévale, avec ses notables et ses braconniers. Ses conspirateurs aussi, car la Guerre d’Algérie n’est pas loin, avec ses réseaux occultes. D’une impeccable pureté, la langue de Guy Féquant nous berce et nous bouleverse. Albane prend vie ; son ombre nous accompagnera longtemps dans nos promenades forestières.

Christopher Gérard

Guy Féquant, Albane, Editions Amfortas, 18€

Voir aussi mon Journal de lectures :

Écrit par Archaïon dans Figures, Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

14 juin 2016

François Kasbi, intègre & inactuel

Lecteur forcené autant qu’incorruptible, François Kasbi est un drôle de pistolet. Critique littéraire, érudit clandestin – une sorte de Pascal Pia (de Jean José Marchand ?) fasciné par Barbey d’Aurevilly et sa tentative d’inventaire de la vie littéraire, ce capricieux n’est jamais superficiel ; cet antimoderne (mais si) ne donne jamais dans l’esprit partisan ; ce méthodique n’a rien, absolument rien, de l’homme de système. Bref, l’homme, charmant, se révèle subtil et généreux. Un extra-terrestre que j’imagine planqué dans une soupente, le coupe-papier à la main.

Vers 2008, il a publié un introuvable Bréviaire capricieux de littérature contemporaine pour lecteurs déconcertés, désorientés, désemparés, complété quelques années plus tard par un Supplément inactuel, que l’on réédite aujourd’hui augmenté d’un codicille intempestif et de pages sur Stendhal, Fraigneau et Nimier. Comme beaucoup d’autres, j’attends une nouvelle édition du Bréviaire, et, pour tromper ma soif, je me plonge dans ce Supplément avec un plaisir d’autant plus vif que François Kasbi ponctue bien – rara avis. En deux mots comme en cent, il nous présente une part de sa géographie littéraire non sous la forme d’un énième recueil d’articles, mais bien dans un livre qui se tient, à rebours des modes et en même temps armé d’une saine méfiance pour les panoplies littéraires, ces hochets pour paresseux. L’objectif ? Faire justice, sans a priori et en musique. La vitalité d’Aragon, le charme de Drieu, la grâce de Toulet, la grandeur de Barbey, le génie de Gobineau (l’un des plus fermes prosateurs du XIXème, avec Stendhal), l’acuité de Bloy (qui, bien avant les Surréalistes, découvre Baudelaire et Lautréamont), l’allure de Fraigneau nous valent de jolies pages ciselées, d’une désespérante intelligence. Quelques lignes injustes sur Maurras (« exécrable poète », ts ts ts !), un « en charge de » à la page 55, l’absence de Montherlant, une pique contre le regretté Mabire (qui n’était pas « nationaliste », mais autonomiste normand) n’ont pas réussi à m’agacer plus de quelques secondes tant mon plaisir était vif. Et puis, François Kasbi se moque avec une telle gentillesse de son lecteur. Il nous amuse et nous décrasse l’œil tout en saluant ses maîtres – comme l’immense stendhalien qu’est Philippe Berthier. Lisez François l’Intempestif !

Christopher Gérard

Supplément inactuel avec codicille intempestif au bréviaire capricieux de littérature contemporaine pour lecteurs déconcertés, désorientés désemparés, Les Billets de la Bibliothèque, 2016, 14€.

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 mai 2016

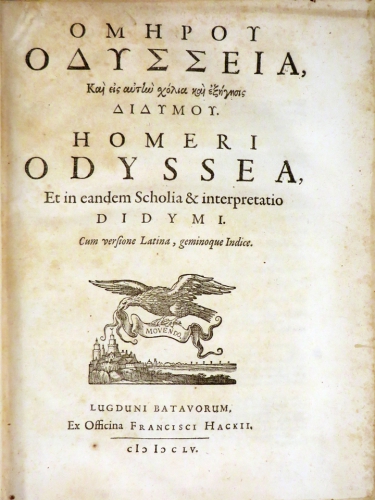

Relire Homère

A l’occasion de la parution des Essais sur Homère (PUF, 1999), Marcel Conche avait répondu aux questions de la revue Antaios.

Pourquoi relire Homère en 2000? En quoi est-il, incomparablement, l’Educateur par excellence?

L’an 2000 de l’ère chrétienne ne signifie pour moi rien de particulier. Si l’on fait partir l’ère des Olympiades de 776 AC, nous voici, en effet, si je ne m’abuse, dans la six cent quatre-vingt quatorzième Olympiade, chiffre qui n’a rien de particulier. Pourquoi relire Homère aujourd’hui? C’est que nous vivons en un temps où l’on sait que la vie humaine est une vie mortelle. Montaigne nous conte que saint Hilaire, évêque de Poitiers (v. 315-v.367), craignant pour Abra, sa fille unique, les embûches du monde, demanda sa mort à Dieu, ce qu’il obtint et « de quoi IL montra une singulière joie ». En l’an 1000, comme au IVème siècle, la vie éternelle était objet de certitude. En l’an 2000, c’est le contraire. Les philosophes analysent la « finitude » (Endlichkeit) comme nous étant essentielle, et notre « temporalité » (Zeitlichkeit) comme étant, par essence, une temporalité finie. Comment vivre une vie mortelle? Il s’agit de résoudre ce que Leibniz nomme un « problème de maximum et minimum »: obtenir, durant une vie brève, le maximum d’effet. Quel « effet »? Le plus d’argent possible, pensent les financiers, les boursiers. Mais l’argent n’est pas une valeur en soi. Homère est l’Educateur par excellence car il forme notre faculté critique, la krisis, la faculté de distinguer, de choisir - d’un mot qui signifie « trier ». Il nous enseigne à séparer le bon grain de l’ivraie des fausses valeurs, et à choisir les valeurs d’excellence. Comment vivre? De façon à ce que cette vie, dans sa brièveté, réalise la plus haute excellence. Achille perçoit le bonheur comme une tentation. IL choisit quelque chose de plus élevé que le bonheur. Ainsi font les héros de l’Iliade.

Mais comment le relire? Avec quels yeux?

Lire Homère à la manière des « analystes », qui font de l’Iliade et de l’Odyssée un assemblage de pièces rapportées, c’est sacrifier bien des significations qui n’existent que par l’effet d’ensemble, et comme ôter d’un organisme le tissu conjonctif pour le réduire à un squelette. Les « difficultés » relevées par les « analystes » sont d’ailleurs si peu nettes qu’il a fallu vingt-cinq siècles pour qu’elles soient remarquées. Si elles étaient si peu que ce soit concluantes, les Grecs anciens les eussent perçues. L’Iliade et l’Odyssée supposent la vision visionnaire d’un unique poète qui est aussi un poète unique: les « analystes » vont-ils tomber dans l’absurdité de supposer plusieurs Homère? Il faut lire Homère avec l’oeil non d’un dépeceur mais d’un philosophe, si le philosophe est, comme le veut Platon, l’homme des « vues d’ensemble » (République, VII, 537c) - un oeil, cependant, moins hégélien que goethéen: il ne suffit pas d’être philosophe si l’on n’est pas quelque peu poète. Car la pensée pensante n’est pas seulement conceptuelle: elle ne méconnaît pas la clarté que peuvent apporter la comparaison et la métaphore. Héraclite, Parménide, les Antésocratiques en général ne sont pas les seuls à l’avoir vu, mais aussi Bergson, Heidegger et d’autres. Il est regrettable que Heidegger n’ait pas davantage médité Homère.

Dans « Le rationalisme d’Homère », vous écrivez: « les dieux d’Homère ne sont ni en dehors de la nature, ni même en dehors du monde: ils sont, comme nous, au monde - au même monde ». Pouvez-vous préciser votre vision du divin chez Homère?

La phrase que vous citez me fait songer au fragment 30 d’Héraclite: « Ce monde, le même pour tous, ni dieu ni homme ne l’a fait, mais il a toujours été, il est et il sera, feu toujours vivant, s’allumant en mesure et s’éteignant en mesure ». Ce monde, pour Homère comme pour Héraclite, est « le même pour tous »: hommes et dieux. C’est ainsi que la différence du jour et de la nuit vaut pour les dieux comme pour les hommes. Les dieux sont « au monde », comme nous. Le monde n’est pas leur oeuvre, mais l’oeuvre de la nature. Homère voit l’ »origine de tous les êtres » (Iliade, 14.246) dans l’ »Océan », symbole de la puissance et de la fécondité de la nature. L’épopée chante le monde humain, bien que la nature, avec ses météores, ses sources, ses fleuves, ses forêts, ses bêtes sauvages, soit toujours présente à l’esprit du poète. Or, les grands dieux d’Homère sont - on l’a souvent observé - absolument semblables à des hommes - excepté qu’ils sont plus forts et sont immortels: ils mangent, boivent, festoient, aiment, haïssent, se vengent, souffrent, dorment, ont des syncopes, etc. Dès lors, où est le divin? Je crois qu’il faut le chercher moins chez les dieux préoccupés surtout par la guerre des hommes, engagés dans cette guerre et tout pénétrés de passions humaines, que chez ceux qui se tiennent loin des affaires humaines, vivent dans la proximité de la nature, en symbiose avec elle. Le divin est présent sous la forme des innombrables dieux qui sont l’esprit de la nature et dont la pérennité relativise l’aventure humaine - à laquelle les grands dieux s’intéressent beaucoup trop, s’agissant de ce qui agite « de pauvres humains, pareils à des feuilles, qui tantôt vivent pleins d’éclat et mangent le fruit de la terre, et tantôt se consument et tombent au néant ». Le divin précède les dieux: il consiste dans le don initial qui leur est fait, à eux comme à nous, de la vie, de la lumière. Quant au Donneur de ce don initial, c’est la Nature, mais il ne faut pas la personnaliser: elle n’est pas un être, mais le fait même de l’être - mot qui, dit Nietzsche, ne signifie rien d’autre que « vivre ».

Vous consacrez un chapitre au pessimisme d’Homère. Ne trouvons-nous pas de nombreux traits optimistes dans son oeuvre, à commencer par une forme d’humanisme, illustrée par le bouleversant dialogue entre Achille et Priam?

La réussite d’Ulysse montre, ai-je dit, que « décisif est le rôle de la tromperie dans la réussite des hommes ». Comme tromper est un mal, et donc le mal l’emporte sur le bien dans la stratégie de ceux qui veulent triompher dans le monde, on peut parler de « pessimisme ». Mais ce n’en est pas la seule forme que l’on peut discerner chez Homère. Il parle de la mort qui « tout achève »: dès lors que la mort ne laisse, après elle, aucun espoir, il est difficile de parler d’ »optimisme ». Il est vrai que les plus hautes valeurs humaines sont incarnées par les héros, et représentées par leur attitude et leur conduite: le respect de la foi jurée (les Achéens font la guerre en vertu d’une promesse faite à Ménélas), l’esprit de sacrifice, la volonté d’excellence, le courage, bien sûr, mais aussi la fidélité, le respect et l’estime d’autrui, fût-il l’ennemi, l’esprit de bienveillance et la générosité (chez Alkinoos, notamment), la sympathie, la compassion. Mais précisément, les plus belles qualités morales se trouvent chez les hommes, non chez les dieux. or, ce sont les dieux qui ont la force et tiennent en main - dans les limites fixées par le destin - le sort des humains. Une force, en laquelle il y a bien plus d’arbitraire que de bonté essentielle, domine tout. Que les dieux n’aient pas les vertus que l’on voit chez les hommes, il ne peut d’ailleurs en être autrement. Ces vertus viennent, en effet, de cela même que les hommes ont en propre, qui est de mourir. Elles définissent la réaction de l’homme noble face à la mort: à sa mort ou à la mort d’autrui. Certes, ces vertus, du moins les vertus d’humanité, sont comme mises entre parenthèses dans le combat sanglant - ce pourquoi Homère condamne la guerre, comme le lui reproche Héraclite. Et l’on pourrait parler d’ »optimisme », s’il laissait entrevoir un monde humain où régnerait la paix. Mais je ne vois rien de tel. Vous parlez d’ »humanisme ». Soit! si vous entendez: humanisme héroïque. Homère veut que l’homme regarde vers les hauteurs. « Pessimisme », dis-je, mais, certes, pessimisme actif, héroïque, essentiellement viril. Je veux bien admettre que le pessimisme tragique d’Homère, avec, au fond, une telle confiance en l’homme, est autre chose que simplement du « pessimisme », au sens banal.

Jacqueline de Romilly a pu consacrer un fort beau livre à Hector. Quelle figure vous séduit le plus chez Homère?

Hector est un chef valeureux, un beau-frère rassurant, un père et un époux aimant et tendre, et il a bien d’autres qualités qui en font un bel exemplaire d’humanité. Mais une qualité essentielle, pour celui qui veut le salut de son peuple et des siens, est l’intelligence. Or, Hector en manque parfois. En tel moment critique, ne voyant pas au-delà de l’heure présente, il refuse le « bon conseil » de Polydamas qui, lui, « voit à la fois le passé, l’avenir », et il juge inconsidérément. Et les Troyens approuvent leur chef, « dont l’avis fait leur malheur ». Et puis, j’observe, chez lui, un trait déplaisant. Il demande un éclaireur pour aller, de nuit, surveiller ce que font les Achéens. Soit! Dolon se porte volontaire, à une condition: Hector doit jurer qu’il lui donnera les chevaux et le char de bronze du Péléide. Hector jure. Il sait pourtant - j’en suis persuadé - que Dolon n’a aucune chance de monter un jour les chevaux d’Achille. Achille, héros démonique et fascinant, m’a captivé davantage qu’Hector. Je lui ai consacré un chapitre (et même deux). Il est le personnage clé de l’Iliade - qui chante, ne l’oublions pas, la « colère d’Achille ». Ce sont ses attitudes et ses choix qui déterminent le mouvement et l’action. Son inaction même, qui joue le rôle de ce que Hegel nomme la « négativité », n’est aucunement une absence. Inactif, mais en attente, il est singulièrement présent.

Mais vous me demandez quelle figure me « séduit » le plus. Je ne puis être « séduit » que par une nature féminine. Je laisse de côté les déesses - pour lesquelles j’ai peu d’estime. parmi les mortelles, j’ai le choix entre Briséis, Andromaque et Hélène - les autres ayant moins de présence. J’ai un faible pour Briséis; j’admire et je plains Andromaque. Mais Hélène a besoin que l’on se porte à son secours/ Elle a ce que Gorgias nomme une « mauvaise réputation » - à cause de quoi, il s’est fait son avocat. Avec raison. Hélène infidèle à son mari, Ménélas? A s’en tenir aux apparences, on ne saurait le nier. Car enfin, elle suivit Pâris. de bon gré? Sans doute, sinon eût-elle emmené des trésors et ses esclaves? Mais il y a deux sortes d’amour: l’amour de croisière, calme, raisonnable, médité - Hélène ne cessa jamais d’aimer Ménélas de cet amour -, et il y a l’amour d’emballement, la bourrasque d’amour, où le désir conduit aux décisions que l’on regrette ensuite. Mais la tempête sur la mer n’empêche pas le calme des grands fonds. Et l’amour qui dure est toujours là lorsque l’amour violent s’est exténué. On le voit bien lorsque, du haut des remparts de Troie, la femme de Pâris, aux ardeurs anciennes, aperçoit les Achéens et Ménélas, souffre, pleure et se confond en regrets.

Octobre 1999.

Né en 1922, Marcel Conche est professeur émérite de philosophie à la Sorbonne, membre de l’Académie d’Athènes et citoyen d’honneur de la ville de Mégare. Editeur à ses heures perdues, il a traduit et commenté Héraclite, Parménide, Anaximandre, Epicure aux PUF tout en trouvant le temps de publier des ouvrages classiques sur Montaigne et Lucrèce. En septembre 1995, Marcel Conche avait déjà accordé un entretien à Antaios sur les Grecs, qualifiés de « presque les seuls philosophes authentiques » et la philosophie grecque comme fondamentalement païenne. Sur le Polythéisme: « pour le penser sans le réduire à n’être qu’une étape dans un processus, il faut sans doute tenter de revivre une expérience qui fut celle des Hellènes, celle de l’immanence et de l’évidence du sacré ». Sur l’Ancien Testament: « Plût au ciel qu’à l’âge scolaire, plutôt que des leçons d’histoire « sainte », on m’eût entretenu de la Gaya Scienza des troubadours. Le Corrézien que j’étais se fût sans doute reconnu plus d’affinité avec Guy d’Ussel et Bernard de Ventadour qu’avec Abraham et autres. » Sur les Grecs, Marcel Conche a écrit un splendide plaidoyer pour un philhellénisme bien compris: « Devenir grec » (in Revue philosophique, janvier-mars 1996, p.3-22, repris dans Analyse de l’amour et autres sujets, PUF, Paris 1997). Pour mieux connaître ce philosophe et moraliste de haute lignée, il faut lire Vivre et philosopher. Réponses aux questions de Lucile Laveggi (PUF 1992) et Ma vie antérieure (Encre marine 1998). Tout dernièrement, il a publié Le sens de la philosophie , livre dédié à sa mère qu’il ne connut pas puisqu’elle périt à sa naissance. Il s’agit d’une sobre méditation sur la signification précise du mot « philosophie »: amour de la sagesse ou « science » du vrai? M. Conche penche pour cette tension tragique vers la vérité, recherche qui se double d’un apprentissage de l’amour au sens socratique, celui-là même qui tente de rendre l’autre meilleur en lui communiquant le désir d’excellence, propre aux âmes nobles: « »A quoi mène la philosophie? », me demande-t-on. La première réponse est: « à rien » (à rien d’autre que la philosophie elle-même comme skepsis); la seconde: « à aimer ». » Lisons donc M. Conche, suivons les traces de cet Hellène « désengagé des fausses évidences et des obsessions collectives ».

Pour compléter cette évocation, voici une note publiée naguère dans Antaios.

Parcours d’un stoïcien

Avec Ma Vie antérieure (Encre marine), le philosophe Marcel Conche livre une émouvante méditation sur le sens du tragique et la preuve de la permanence, en ces temps d’hédonisme vulgaire, du stoïcisme comme posture philosophique, comme manière de vivre. Car ce qui frappe à la lecture de ces pages à l’impeccable langue (“ une belle langue républicaine et châtiée ” dit justement R.P. Droit dans sa chronique du Monde du 3 avril 1998), c’est la cohérence et la rigueur du penseur, qui est aussi un moraliste, crédible puisqu’il a intimement vécu ce qu’il professe. L’évocation qu’il fait de Marie-Thérèse Tronchon, son épouse disparue en décembre 1997, est bouleversante. Elle fut son professeur de Lettres en 1941-1942 et corrigea ses premières dissertations avant de devenir sa compagne pendant cinquante-six ans. Il s’agit, c’est évident, d’une âme de qualité, d’une Dame. Le couple formé est bien celui de deux lettrés, des jeunes gens d’autrefois, frugaux et racés, bref, toute une France traditionnelle, engloutie par la civilisation du spectacle et du fric. Marcel Conche est un pur produit des hussards noirs de la République : petit paysan corrézien, il mène, à la fin des années 30, une vie rude, mais non dépourvue d’un “ bonheur de fond ”, tout sauf béat. La campagne n’avait que peu varié depuis Louis XV ; le village constituait encore une réelle communauté organique où les désirs individuels comptaient pour rien. Entre un père, rescapé de la Grande Guerre, muré dans son silence – la mère de Marcel Conche mourut peu après sa naissance – et sa tante, le futur philosophe fait ses premières expériences : la perte de la foi (“ le sentiment nouveau se formait que la providence de l’homme peut n’être encore qu’une providence humaine ”), les velléités de révolte contre un père parfois injuste, les cours un peu particuliers de l’instituteur (plus doué pour l’éducation que pour l’instruction, mais pour qui Vercingétorix et Bayard sont des modèles) : “ tiré à quatre épingles, M. Briat incarnait les vertus de franchise, d’honnêteté, de gentillesse ”. Une courtoisie d’un autre âge ! Marcel Conche prononce un bel éloge du grec ancien, notre sanskrit : “ le grec ancien, la langue incomparable, merveilleuse, qui porte en elle ce qu’il y a de plus fort, de plus lumineux, et, en même temps, de plus délicat et de plus fin. Sans elle, que serait la philosophie ? Que serait même la pensée ? ”. Le catéchisme n’est manifestement pas sa tasse de thé : “ il était question de l’histoire “ sainte ” : il fallait se sentir concerné par ce qui était arrivé à un certain Moïse, à un certain Abraham. Désastreuse leçon car les péripéties de l’histoire des Juifs anciens n’importent qu’à ceux qui adhèrent à l’Irrationnel. (…) Car entre Athènes et Jérusalem, il faut choisir. ” Socrate lui apparaît comme une figure plus haute que le Nazaréen : “ lorsqu’on se donne la peine de multiplier les pains ou de marcher sur les eaux, c’est que l’on est en faute d’arguments ”. Malgré une envie vite passée de rejoindre le maquis, Conche préfère étudier la grammaire latine huit heures par jour, ce qui nous évite les souvenirs d’anciens combattants, lui permet d’entrer à l’Ecole Normale et de se lancer à l’assaut du savoir philosophique. Une telle ascèse nous vaut une vingtaine de livres parfaitement ciselés et sentis, quelques traductions qui serviront de référence (Héraclite, Parménide,…). Et un parcours, du catholicisme paysan à la sagesse tragique des Hellènes.

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : philosophie, grèce | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

01 mars 2016

Barbare et désabusé : Thierry Marignac

Dans ces marges de l’URSS que Thierry Marignac connaît comme sa poche (il m’a un jour confié qu’il passait des soirées entières à visionner des films de l’ère soviétique - pour bien assimiler les divers argots), on définissait naguère la réalité objective comme « une hallucination due à un sérieux manque d’alcool dans le sang ». Tel est le fil rouge de cet attachant récit que l’écrivain, un temps bruxellois (après le Bronx et la zone ukrainienne, le quartier eurocratique, ses bars arméniens ou irlandais), nous livre sur un ton à la fois pudique et désabusé.

La traversée de l’Atlantique sur un gigantesque cargo battant pavillon britannique sert de point de départ à un retour sur soi sans emphase ni compassion, sans une once de self pity : avec un humour froid, l’auteur nous conte comment, de Marseille à New Jersey, il résiste au manque, puisque, Lloyd’s oblige, l’alcool est streng verboten en mer, histoire d’éviter les rixes entre marins philippins et ingénieurs roumains. Ces jours et ces nuits passés, mais non perdus, à bord de ce mastodonte incarnant le plus hideux titanisme lui permettent de se retourner sur son itinéraire d’enfant perdu. La bâtardise et ses balafres, les dérives opiacées de sa jeunesse sans abri, les amis perdus lui inspirent des réflexions d’une étonnante justesse. S’il a roulé sa bosse, l’homme ne s’est en rien aigri, malgré, de temps à autre, un bel éclat de rage face à l’imposture aux mille faces, qu’il a observée sous toutes les latitudes.

Barbare désabusé, Thierry Marignac évoque d’authentiques maudits, poètes ou non, côtoyés de Belleville à Moscou (Limonov !), en passant par les salles de boxe de Manhattan. Peu de femmes dans ces rêveries abstèmes - mais l’homme, je l’ai dit, est pudique, dieux merci. De rudes sentences, entre autres sur la servilité culturelle des Européens, leur absence de fierté. Ou sur le milieu du polar, qu’il brocarde avec une cruelle lucidité (« ils feignent d’ignorer que les transgressions d’hier sont les conventions d’aujourd’hui »). Récit initiatique, confession emplie d’énergie comme de sagesse, Cargo sobre - quel bon titre, tudieu ! - nous emporte dès les premières lignes par la grâce d’un style d’acier. Une œuvre dionysiaque sous le signe de l’amor fati.

Christopher Gérard

Thierry Marignac, Cargo sobre, 88 pages, 8,5 sesterces.

Voir aussi mon Journal de lectures :

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |