22 novembre 2012

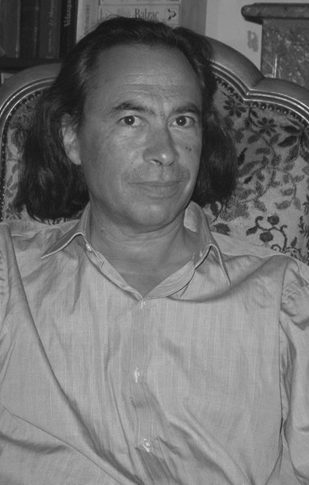

Luc-Olivier d'Algange, le réfractaire

Lecteur ébloui de Balzac dès l’âge de dix ans, Luc-Olivier d’Algange a retenu de ses multiples éveilleurs, parmi lesquels Raymond Abellio et Henry Montaigu, comme d’immenses lectures, de Platon à Nietzsche, qu’il faut « sauvegarder en soi, contre les ricaneurs, le sens de la tragédie et de la joie ».

Dans son dernier opus, Propos réfractaires, un recueil de réflexions bien incorrectes, il exhorte ses lecteurs à résister à la mise au pas opérée par le Gros Animal, celui dont la technique d’asservissement consiste à « effrayer, épuiser, distraire ». Adepte d’une pensée anagogique et initiatique, en un mot aristocratique, Luc-Olivier d’Algange entend préserver sa commanderie la plume à la main et continuer de célébrer l’ensorcelante beauté du monde, malgré la laideur qui s’étend - et il faut le louer de préciser : une laideur à quoi le monde ne se réduit jamais. Ce contre-moderne qui ne se complaît donc pas dans la déploration morose a le sens latin de la formule : « Un homme qui garde un secret est un vivant rempart contre l’infamie », ou encore celle-ci dans laquelle je ne puis que me reconnaître, surtout en ces temps de chasse à courre : « Nos meilleurs écrivains ont du cerf, du renard et du sanglier - et comme ce dernier, ils vont seuls ».

Propos réfractaires est donc un manifeste, celui des écrivains « hostiles aux voies ferrées », ceux qui se verraient plutôt du côté de Peter O’ Toole, à faire dérailler les trains de l’armée ottomane ! Ce recueil sera lu comme une exhortation à maintenir, contre toutes les formes d’hébétude et d’anesthésie, les yeux ouverts sur le monde et à honorer tout ce que notre société, celle des Modernes, offense et bafoue. Dandysme vain ? Pose pseudo-aristocratique ? Nenni : l’homme d’Algange est un passionné, un rebelle à la massification comme aux formes nouvelles d’obscurantisme, un fidèle d’Aphrodite aux mille parfums. Un platonicien de l’ancienne France royale et chevaleresque comme jadis ceux de Perse ou de Cambridge. Un gnostique au sens hellénique qui appelle à la reconquête de notre souveraineté intérieure, mais qui sait que « le Diable rit chaque fois qu’il, parvient à opposer le corps et l’esprit, et exulte chaque fois qu’il parvient à anéantir un esprit par le corps ». Un impertinent qui soutient que le premier droit de l’homme est le droit au silence, un écrivain qui sait que « tracer un mot avec le l’encre sur le papier est un acte prodigieux ».

Luc-Olivier d’Algange ou le fol en Dionysos.

Christopher Gérard

Luc-Olivier d’Algange, Propos réfractaires, Editions Arma Artis, 74 pages.

Entretien paru en 2007

Christopher Gérard : Qui êtes-vous ? Comment vous définir : homme de Tradition (plutôt que traditionaliste ?), dandy ?

Les vastes questions inclinent aux réponses les plus ingénues. Nous sommes ce que nous devenons dans une « inscience » divine, que je me figure assez bien sous la forme d’un tourbillon ou d’une spirale. Nous allons à la conquête de notre propre élan. La vie m’apparaît plus hélicoïdale que linéaire… Qui suis-je ? Le plus simplement du monde : un écrivain français pour qui le monde existe. Le monde, c’est-à-dire la terre, le ciel, les hommes et les dieux. Notre langue nous définit de façon plus précise que maintes théories, politiques ou philosophiques, plus ou moins abstraites. La langue française est, pour moi, une rivière scintillante, je la vois courir à travers des paysages, des temporalités, des états d’âme, des nuances qui m’apparaissent d’autant plus précieux que menacés par l’actuelle morale de Panurge, cette « ruée vers le bas », pour reprendre le mot de Léon Bloy. Or, les nuances sont, étymologiquement, les nuages, et le propre des plus belles rivières, de celle dont le bruissement accompagne nos songeries, est de naître de la nuit et de se perdre dans le ciel (ou de s’y retrouver !)… C’est, à tout le moins, ce que nous dit notre rêverie ! Le cours de la langue française, que nous préférons aux discours, féconde les paysages où il passe. Notre langue, comme la France, vient de haut et de loin. Nous en avons une certaine idée née de l’expérience. Et comme le rappelle Novalis, tout est écriture magique, les ailes des papillons, les fleurs de givre, les runes étranges que l’érosion trace sur les pierres. Le monde est récitation et prière, quand bien même « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. » La Tradition est ainsi l’exact contraire de l’immobilité ; elle suppose le tradere, c’est à dire la traduction. Et la traduction, selon la vox cordis, la voix du cœur, qu’évoque Pierre Boutang, prouve l’existence du sens, c’est à dire d’un mouvement ou d’une émotion.

Sans bien savoir qui nous sommes, nous savons cependant que nous sommes uniques (non par introspection psychologique ou conviction individualiste, mais en nous remémorant les arguments décisifs de Parménide et de Zénon prouvant que le propre de l’être est d’être unique). Notre dissemblance témoigne de l’Un. Jünger distingue à juste titre, en usant d’un privilège de la langue allemande, le « Einzelne » de l’ « Individuum », l’individu créateur, libre, héritier, selon la formule de Dominique de Roux, d’une « certaine conscience européenne de l’être », de l’individu perdu dans l’individualisme de masse qui nous condamne à laisser parler « autre chose » à notre place, cet « autre chose », n’étant nullement le chant des Muses ou les voix sidérales des dieux mais de piètres idéologies, autrement dit des lieux communs. S’il y a un génie propre à la littérature française, j’aimerais y voir justement le génie des hommes libre. Tout se joue dans cette audace : ne rien laisser parler à notre place, avoir l’audace de cette singularité qui est la véritable fidélité. Les dandies en eurent l’intuition, qui leur épargna les errements des idéologues, des militants, des grégaires. Lorsque le clerc honteux, l’âme viciée par la mauvaise conscience, s’adonne aux marches forcées du « progrès », aux totalitarismes, aux morales collectivistes, le dandy sauvegarde la vérité sous les atours de la beauté.

Etre homme de Tradition, c’est tenter, avec la témérité de ceux qui s’engagent dans une cause qui semble perdue, une résistance à l’idéologie du progrès, sans pour autant devenir platement réactionnaire. Au demeurant, ce qui résiste à la progression du monde moderne, ce n’est pas la réaction ou la régression mais bien la digression, la « sente forestière » dont parlait Heidegger. A la table rase de la modernité, l’homme de Tradition oppose le palimpseste ; au progrès, à la linéarité, il oppose la digression, - ce qui suppose d’abord un autre rapport au temps. Pour le Moderne la fin justifie les moyens, et « l’avenir reconnaîtra les siens ». Pour l’homme de Tradition, le temps rayonne, il émane de l’instant, qui est l’éternité même, les finalités appartiennent au mystère ou à l’indiscernable, la beauté du geste est salvatrice.

J’aime particulièrement cette tradition des écrivains fragmentaires ou digressifs, illustrée par Montaigne ou Pascal, Joseph Joubert, les fusées baudelairiennes, les promenades de Valery Larbaud, les « graviers des vies perdues » de Dominique de Roux, les « Baraliptons » de Philippe Barthelet. Ces écrivains hostiles aux voies ferrées, semblent n’aller nulle part, s’éloignent des voies communes pour mieux faire l’expérience de la proximité ardente. Il me vient à croire que les plus beaux livres sont constitués de paralipomènes ; ce qui importe dans un livre est une invitation vers « l’en-dehors ».

Pouvez-vous retracer les grandes étapes de votre parcours spirituel et littéraire ? Les grandes lectures qui vous ont marqué à jamais, les grandes rencontres ?

Le regard rétrospectif est souvent trompeur, les grandes étapes que nous croyons distinguer dans notre cheminement témoignent bien mieux de ce que nous sommes au moment où nous parlons que du chemin parcouru. Nous confondons, souvent de bonne foi, les auteurs qui nous ont véritablement influencés avec ceux qui nous apparurent comme des confirmations d’une pensée déjà éprouvée. De même que l’histoire est écrite par les vainqueurs, le moment présent détient le secret de ce que nous pensons de notre passé. Or, de mon propre passé, je ne trouve à dire que du bien, mais un bien indéfinissable, polyphonique, versicolore, chatoyant. Je ne puis m’empêcher de voir dans le passé personnel ou hérité un faisceau de circonstances heureuses, de coups de chance, de bonheurs inexplicables, de dons inespérés, quand bien même rien ne m’inclina jamais à me dissimuler à moi-même le caractère désastreux de la situation d’ensemble, dans une France triplement, ou quadruplement vaincue, dont l’hébétude s’est changée peu à peu en un conformisme assez hargneux, voire inquisitorial, au point de faire de tout auteur, une figure assez crédible d’accusé. Dans le domaine littéraire, de nos jours, le rôle de procureur ne le cède, et rarement encore, qu’à celui de l’avocat. Il me semble, au contraire, que les œuvres, par les joies qu’elles nous donnent, par l’énergie nerveuse qu’elles nous communiquent, par les sollicitations sensibles et intellectuelles qu’elle prodiguent, appartiennent aux bienfaits de l’existence, quand bien même elles contredisent à nos convictions ou à nos croyances.

Ma première grande lecture, fut celle, vers l’âge de dix ans, de Balzac. Expérience prodigieuse : l’impression que le Saint-Esprit lui-même était descendu sur terre pour connaître l’humanité ! Je vous livre mon sentiment d’alors dans toute sa naïveté… Il n’en demeure pas moins que ma lecture de René Guénon, de Raymond Abellio ou de Henry Corbin est issue, pour ainsi dire de ma lecture du Louis Lambert de Balzac. Loin de moi d’exclure l’hypothèse que ma curiosité pour la Chine et le Tibet, ma lecture des taoïstes et de Milarepa n’eût été influencée, depuis l’enfance, par les albums de Hergé. Mon père eut l’excellente idée de me faire lire Voltaire et Barbey d’Aurevilly, sans me dire exactement s’il fallait préférer l’un ou l’autre. J’eus ensuite la chance d’avoir pour professeur en classe en cinquième, Jacques Delort, auteur d’un beau livre sur la poésie et le sacré, qui nous fit découvrir, entre autres, Rimbaud, Mallarmé, Stefan George, Saint-John Perse, André Breton et René Daumal. J’étais armé. Mes promenades du côté du Quartier Latin et de Saint-Germain, du temps où les librairies et les salles de cinéma n’avaient pas encore cédé la place aux marchands de ticheurtes et de bouffe, me permirent de parfaire une culture improvisée, je ne dirais pas d’autodidacte, mais d’amateur ou de promeneur. Quelques expériences dionysiaques me portèrent à m’intéresser à Mircea Eliade, Julius Evola et Ernst Jünger. Enfin, je devins un lecteur éperdu des romantiques allemands et anglais dont les œuvres me semblaient non seulement une admirable révolte contre la platitude imposée, mais comme l’approche d’une connaissance de l’âme humaine et de l’âme du monde. Novalis, Jean-Paul Richter, Arnim, Brentano, Chamisso, Eichendorff, Hoffmann, Schlegel, ces noms évoquent une pensée déliée, heureuse, légère où la raison et les mystères s’épousent plus qu’il ne se heurtent, où l’on pouvait croire encore en une civilisation, c’est à dire en une civilité romane, placée sous le signe des Fidèles d’Amour. Si l’on connaît mieux un écrivain en lisant ses livres qu’en dînant avec lui, au contraire du préjugé journalistique et de la psychologie de bazar, deux rencontres demeurent marquantes pour moi, celle de Raymond Abellio, attentif et généreux, et celle de Henry Montaigu, chevalier de l’Idée Royale « quêteur de Graal et chercheur de noise ».

Dans ce monde allergique à la fidélité, quelles sont vos fidélités, vos citadelles pour citer Saint-Exupéry ?

Pour commencer, le beau livre de Saint-Exupéry, Citadelle, auquel vous faites allusion, ouvrage méconnu mais de grand souffle, - un souffle de soleil brûlant, et « politiquement incorrect » comme par inadvertance, sans poses ni grimaces. Remarquons, en passant, à quel point nos classiques sont ignorés. Qui sont les lecteurs de la Vie de Henry Brulard de Stendhal, ou de son Voyage en Italie ? La littérature européenne s’éloigne vertigineusement de nos mémoires. Voyez les commémorations de Corneille, plus que discrètes ! Or, les tragédies de Corneille sont un diapason de l’âme française. Péguy en parle admirablement. Qu’en est-il de la grandeur d’âme ?

Nos citadelles intérieures sont la condition de notre survie individuelle et collective. Elles appartiennent au temps, en tant que succession d’événements sacrés, non moins qu’à l’espace qualifié, et relèvent de ce que Henry Corbin nommait le monde imaginal, qui unit le sensible et l’intelligible. La plus haute de ces citadelles est sans doute l’œuvre de Sohravardî, qui sut unir en une seule force téméraire, l’herméneutique abrahamique, la fidélité zoroastrienne, la philosophie néoplatonicienne et les aperçus védantiques sur la « non-dualité ». Œuvre poétique, spéculative et visionnaire, œuvre héroïque de résistance aux « docteurs de la Loi », l’œuvre de Sohravardî nous montre qu’un philosophe, au vrai sens du terme est d’abord à lui-même son temps propre, l’inventeur d’une temporalité toujours nouvelle, qui n’appartient pas au passé, et moins encore à l’avenir, mais bien à la présence réelle des êtres et des choses. Nous comprenons alors que ce n’est point l’homme qui est dans l’histoire mais l’histoire qui est dans l’homme, de même que ce n’est point l’âme qui est dans le corps, comme un attribut ou une composante, mais le corps qui est dans l’âme, à fleur d’âme, comme on dit à fleur de peau.

Mais citadelles aussi, et par allusion au beau livre de Pierre Hadot, outre les œuvres déjà nommées, les Pensées de Marc Aurèle, les Grands Hymnes d’Hölderlin, - car sont également nécessaires la rectitude intérieure et la foudre d’Apollon, les pierres taillées de la citadelle et le vertige du ciel très-haut, l’impondérable nostalgie de la terre céleste, et même ce péril, « cet azur qui est du noir » dont parle Rimbaud… Les citadelles nous protègent autant qu’elles nous livrent à des forces qui nous dépassent. Elles sauvent autant qu’elles mettent en danger. Je songe à la forteresse d’Alamût, où se réfugièrent les ismaéliens, annonciateurs d’une « Grande Résurrection » paraclétique et dont l’Histoire ne garde qu’une légende noire.

Depuis trente ans, vous écrivez sans relâche, imperturbable. Pouvez-vous évoquer en quelques mots votre conception du travail de l’écrivain, par exemple en partant de deux citations de L’Ombre de Venise (« Les œuvres ne valent qu’opératoires, je veux dire en tant qu’instrument de connaissance. Toute poésie est gnose » et « faisons du mot saveur un mot-clef ») ?

Ces trente ans que vous évoquez me donnent un vague sentiment d’effroi. J’ai toujours l’impression d’écrire pour la première fois et dans la plus grande improvisation. L’art d’écrire m’évoque la navigation. Nous prenons le large sur une embarcation plus ou moins frêle, avec une vague idée de retour, et sommes ensuite livrés à toutes sortes de chances maritimes ou météorologiques auxquelles nous ne pouvons presque rien. La notion de « travail du texte » me semble incongrue : elle vaut pour ceux qui restent à quai et passent leur temps à ripoliner leur coque. Si les œuvres ne sont pas des instruments de connaissance, si elles ne nous portent pas vers des Hespérides inconnues, vers ces « Jardins de la mer » qu’évoquent les Alchimistes, si nous ne sommes pas tantôt encalminés tantôt jetés dans la bourrasque, à quoi bon ? La saveur est le savoir, le sel de Typhon. La saveur est exactement le « gai savoir » nietzschéen, la sapide sapience qui est le secret de tout art de l’interprétation. L’écrivain est aruspice, il s’inspire des configurations aériennes ; ses signes sont des vols d’oiseaux sur le ciel blanc. La fin de l’interprétation est de prendre les choses pour ce qu’elles sont, des Symboles, autrement dit de magnifiques évidences. Nous écrivons pour que les choses redeviennent ce qu’elles sont, dans toute leur plénitude. Nous témoignons d’une préférence pour ce qui est, nous ne voulons pas d’autre monde que celui-ci, qui est à la fois naturel et surnaturel, en gradations infinies, du plus épais au plus subtil, du plus tellurique au plus archangélique. Nous aimons cette joie qui nous est donnée et nous détestons ce qui voudrait nous en exproprier.

L’Ombre de Venise : quelle en est la genèse ? Et le principal angle d’attaque… Car il s’agit d’un livre de combat, n’est-ce pas ?

Toute œuvre est de combat ; c’est exactement ce qui distingue une œuvre d’un travail. La genèse de L’Ombre de Venise fut simplement le dessein de capter un moment de ce dialogue intérieur qui accompagne mes promenades. Je suis, en effet, comme Powys, un écrivain du grand air… Quant au combat, c’est un combat contre l’abrutissement, l’inertie, le ressentiment, un combat contre l’indifférence et l’oubli qui nous menacent à chaque instant. Un combat contre le travail et contre la distraction, un combat pour l’otium. Un combat pour la possibilité d’être dans un corps, une âme et un esprit, autrement dit un combat pour la multiplicité des états de la conscience et de l’être. Tout, dans le monde moderne, semble vouloir nous réduire individuellement et collectivement à un seul état de conscience plus ou moins harassé, hypnotique, triste et morose. Il s’ agit de s’éveiller, de reprendre possession des biens qui nous sont offerts, à commencer, par notre pouvoir d’énonciation de ce beau cosmos miroitant qui nous entoure. La morale procustéenne dispose de mille ruses pour nous affaiblir, j’écris pour en déjouer quelques unes. D’où l’importance de l’œuvre de Nietzsche, qui inspire ces déambulations vénitiennes, exhortations à « l’éternelle vivacité » que nous préférons à la « vie éternelle ».

Vous vous dites anarchiste, comme beaucoup d’hommes d’ordre déçus par la caricature d’ordre à nous imposée. Ne seriez-vous pas, surtout, l’un de ces Impériaux, attaché à une antique légitimité ?

Anarchiste je ne peux l’être que relativement à l’ordre bourgeois, aux simulacres ou aux antiphrases des « valeurs » pétainistes ou « démocratiques », mais nullement en me rapportant à l’étymologie du mot qui veut dire « sans principes ». Car ce sont précisément les Principes qui s’opposent aux valeurs, qui résistent à leur despotisme ! Les « valeurs » sont sociales, grégaires, moralisatrices alors que le Principes sont métaphysiques. Les « valeurs » sont réactives, les Principes sont fondateurs. Rien, désormais, n’est plus « anarchiste », au sens étymologique, qu’un bourgeois. « Ni Dieu, ni Maître », ce pourrait être le slogan du Monsieur Homais nouvelle formule. Ma vie est pleine de dieux et de maîtres, de dieux qui fondent ma liberté, et de maîtres qui me font disciple, et non esclave. C’est la gratitude qui invente en nous les dieux et les maîtres : nous voulons remercier ce beau soleil, nous le nommons : il vit en nous. Tout ceux qui nous ont appris quelque chose sont nos maîtres. Le Prophète Mahomet, parfois bien inspiré, ne dit rien d’autre : « Celui qui t’apprend un mot est ton maître pour la vie ». Quant à la légitimité, elle est ce qui vient de la nuit des temps, et elle se reconnaît par contraste. La laideur du pouvoir de l’argent et de la technique suffit à démontrer leur illégitimité à régner sur nous.

Vous évoquez à chaque page le réenchantement du monde, et même une ferveur païenne. Qu’entendez-vous par ce paganisme… aux accents souvent taoïstes ?

Il y eut, aux dernières décennies du siècle précédent, un fort courant « philosophique », prônant le « désenchantement du monde ». Ces philosophes associaient l’enchantement à la barbarie, l’un d’eux n’hésitant pas à écrire, je cite : « Critiquer la technique au nom de la poésie de la nature est une barbarie » ! On voit bien ce qu’un philosophe héritier des Lumières peut trouver à redire aux enchantements. Mais ces ensorcellements obscurs, cette défaite de la Raison, cette capitulation de l’entendement devant des puissances ténébreuses me semblent bien plus, désormais, le fait de la Technique que d’une « poésie de la nature ». Autrement dit : la conscience humaine, avec ses vertus classiques, ou pour ainsi dire « humanistes », est aujourd’hui bien plus directement menacée par l’hubris technologique, avec ses folies génétiques et ses réalités virtuelles, que par les héritiers de Jacob Böhme ou de Novalis.

L’idée que l’enchantement et l’entendement humain soient exclusifs l’un de l’autre est des plus étranges. Ces dieux et ces mythologies chasseresses dans les jardins royaux, les Contes de Perrault, et, plus proche de nous Jean Cocteau, dans ses œuvres littéraires et cinématographiques, témoignent de l’alliance heureuse entre l’esprit décanté, usant des pouvoirs de la raison et l’enchantement immémorial. Toute pensée naît, pour reprendre l’expression de René Char, d’un « retour amont ». Aux antipodes des philosophes du désenchantement, nous trouvons donc les taoïstes, épris de ces « randonnées célestes » propices aux belles lucidités : « Après la perte du Tao, écrit Lao-Tzeu, vint la vertu. Après la perte de la vertu, vinrent les bons sentiments. Après la perte des bons sentiments vint la justice. Après la perte de la justice restèrent les rites ». Ainsi nous est donné à comprendre, pour nous en garder, le triomphe des écorces mortes : le fondamentalisme moderne et la modernité fondamentaliste qui se partagent le monde.

L’enchantement, loin d’être le signe d’une dépossession ou d’une régression est le signe d’une recouvrance. C’est au moment où nous nous approchons du sens que le monde s’irise et s’enchante. Nous désirons un monde clair, et le mot lui-même renvoie d’abord au son, avant de dire la lumière ou la raison. C’est d’un chant que naît la clarté, comme le disent les poèmes d’Hölderlin. Un monde désenchanté est un monde obscurantiste, « qui ne rime plus à rien », un monde sans voix, ou dont les voix sont couvertes par « le vacarme silencieux comme la mort ».

Avec L’Etincelle d’Or, vous livrez un traité d’herméneutique. Qu’entendez-vous par ce terme et en quoi êtes vous adepte d’Hermès ?

L’herméneutique est l’art de l’interprétation. Premier et ultime recours contre le fondamentalisme, contre les citernes croupissantes de l’exotérisme dominateur l’herméneutique n’est autre que la source vive, le tradere de la tradition, l’attention aiguisée par la véritable fidélité à la lettre. Toute herméneutique est une odyssée. Mais encore faut-il préciser que l’interprétation doit être sacrée et cosmique et non point psychologique, historique, ou sociale. En me référant à ma langue maternelle, je dirais que l’herméneutique est ce qu’on appelle, en allemand, Wesenschau, autrement dit la perception intuitive d’une essence. Elle illustre la devise de la philosophie grecque : sôzeïn ta phaïnomena, sauver les phénomènes. Il ne s’agit pas de nier les phénomènes, de refuser les apparences, de porter atteinte à la légitimité de la lettre (et ainsi de faire triompher quelque abstraction) mais bien de les sauver de l’insignifiance et de l’oubli. L’herméneutique s’attache à ce qui se montre en se cachant, pour ainsi dire le Logos du phénomène, cet invisible présent dans le visible, qui est sa présence réelle, son « acte d’être »… Vaste sujet que nul ne traite mieux que Henry Corbin ! L’alchimie et la poésie dont il est question dans L’Etincelle d’Or (« l’étincelle d’or de la lumière nature ») sont des herméneutiques à la fois immanentes et transcendantes. Elles montrent que les disciples d’Hermès n’ont jamais cessé d’œuvrer en une filiation ininterrompue. Inextinguible est cette flamme claire qui veut transmuter le plomb de la réalité quotidienne, l’accorder au soleil et au bruissement des abeilles d’Aristée. La « science d’Hermès » est d’abord une « luminologie ». Les mots et les choses vivent de l’éclat qui les frappe, de l’intelligence qui les illustre. Le disciple d’Hermès consent à l’épiphanie du mot.

Quel serait le conseil que vous donneriez à un jeune lettré ?

Aucun, de crainte d’être de mauvais conseil. Sinon, peut-être, de sauvegarder en lui, contre les ricaneurs, le sens de la tragédie et de la joie.

Paru dans La Presse littéraire, mars 2007.

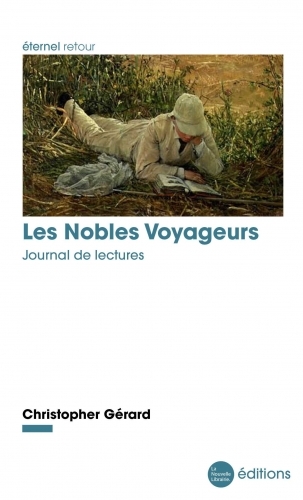

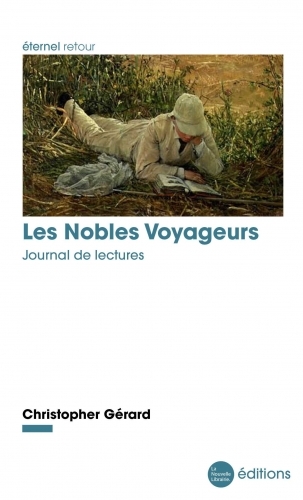

Sur cet écrivain, lire mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, tradition, philosophie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

16 juillet 2012

La Mémoire vive d'Alain de Benoist

Rencontre avec Alain de Benoist

A l'occasion de la parution de Mémoire vive.

Entretiens avec François Bousquet, Ed. Bernard de Fallois.

Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Un clerc étranger à son siècle ? Si tel est le cas, que lui reprochez-vous, à ce siècle ? Auriez-vous voulu vivre à une autre époque ? Laquelle ?

Je suis d’abord un essayiste, plus précisément un théoricien, quelqu’un qui depuis bientôt un demi-siècle s’intéresse avant tout à la philosophie politique et à l’histoire des idées. J’ai beaucoup publié, je dirige plusieurs revues. Mais dire ce que l’on fait suffit-il à se définir ? Ceux qui veulent en savoir plus devront lire Mémoire vive. Un « clerc étranger à son siècle » ? Sans doute. Je pourrais même dire un « Martien en exil », pour reprendre l’expression de Pierre Gripari. Mais je ne parlerais pas de « siècle ». Celui que nous vivons actuellement n’en est même pas à son premier quart, et il est trop tôt pour porter sur lui un jugement d’ensemble. D’autant que le monde n’a jamais été si incertain. Les anciens dieux sont morts, les nouveaux ne sont pas encore apparus, ce qui signifie que les repères qui nous étaient familiers s’effacent peu à peu, tandis que nous pouvons seulement imaginer ceux qui s’imposeront à nous dans l’avenir. Nous vivons un Zwischenzeit, une époque de transition. Mais il est bien vrai que dans cet entre-deux, que j’observe attentivement, je ne me sens guère à mon aise. Je suis à la fois dans le monde et étranger à ce monde. En état de sécession mentale, pourrait-on dire. Et comme cet état prend la forme d’une rébellion, peut-être faudrait-il dire que je suis engagé dans une guerre de sécession !

Cornelius Castoriadis disait que nous vivons une « époque de basses-eaux ». C’était encore trop peu dire. Nous sommes entrés dans un monde où tout ce qui était solide et durable et devenu transitoire et insignifiant. Un monde de flux et de reflux, relevant d’une sorte de logique « maritime » et liquide. Les types humains qui prédominent sont ceux du narcissique immature, de l’arriviste forcené, de l’imposteur satisfait. Mélange d’intolérance sectaire et d’hédonisme de bas niveau sur fond d’idées fausses et d’hygiénisme puritain. La constante progression de l’inculture me désole également. L’inculture n’est certes pas nouvelle. Sans doute était-elle même plus répandue dans le passé qu’elle ne l’est aujourd’hui, mais au moins ce n’étaient pas les incultes qui donnaient le ton. Ceux qui étaient incultes dans le domaine des choses de l’esprit avaient en outre une autre forme de culture, pratique, existentielle, liée à un certain rapport à la nature et à des types de savoir-faire auxquels la dissolution du monde rural a mis fin. Cela ne nourrit cependant chez moi aucune forme de restaurationnisme. J’ai toujours regardé avec suspicion l’idée selon laquelle c’était « mieux avant ». Nous avons généralement tendance à idéaliser le passé, à en tirer des fantasmes que nous opposons au présent. Cela dit, oui, il y a des époques que j’aurais aimé connaître. L’antiquité pré-chrétienne, qui me paraît rétrospectivement si merveilleusement autosuffisante, est l’un de mes univers de prédilection. J’aurais aimé connaître Athènes au Ve siècle av. notre ère. Y vivre ? Je ne sais pas.

Quelles sont les grandes lectures (littéraires) de jeunesse, ces livres qui vous ont marqué de façon inoubliable ?

Je raconte dans Mémoire vive à quel point j’ai dès l’enfance été boulimique de lectures de toutes sortes. Bien entendu, il ne suffit pas de lire beaucoup pour lire bien. Cela ne s’acquiert qu’avec le temps. On s’aperçoit alors que certaines lectures étaient destinées à tomber plus que d’autres dans un cœur préparé. Mais enfin, il y a quand même des livres qui vous marquent plus profondément, pour des raisons que l’on perçoit mal quand on y réfléchit maintenant et que, parfois, on ne comprend même plus du tout. C’est la même chose avec les films. Qui n’a pas revu à l’âge adulte avec une certaine déception un film qui nous avait pourtant marqué à l’extrême dans notre toute première jeunesse ? Lorsque j’avais quatorze ou quinze ans, je lisais avec passion Charles Dickens, Conan Doyle, Hector Malot ou Edgar Poe, mais j’adorais surtout deux auteurs assez mineurs, et un peu oubliés aujourd’hui, Hervé Bazin (Vipère au poing) et Gilbert Cesbron (Chiens perdus sans collier). J’aimais les histoires dont des enfants étaient les héros, et souvent les victimes, dans des contextes où les caractéristiques sociales étaient nettement marquées. J’aimais aussi tout ce qui pouvait, à l’inverse, m’emmener vers un lointain ailleurs : les grands romans de science-fiction genre Asimov, Richard Matheson ou Robert Henlein, ou bien les surréalistes. Mais je ne veux pas commencer à énumérer des auteurs, car on n’en finirait pas.

Et à l’âge adulte, les grands chocs littéraires ? Céline ?

Jusqu’à l’âge d’environ seize ans, je n’ai lu que de la littérature. Ensuite, j’ai commencé à lire des essais, qui se sont progressivement imposés au détriment des romanciers et des poètes. Aujourd’hui, je dois avouer que je ne lis pratiquement plus que des essais, à la fois par obligation « professionnelle » et par manque de temps. La production littéraire actuelle m’attire assez peu, à tort peut-être, car il doit bien y avoir des exceptions contrastant avec le flot de médiocrité qui se déverse en librairie. Mes vrais grands chocs littéraire de l’âge adulte, c’est donc surtout entre vingt et trente ans que je les ai connus. Il y a Céline, bien sûr, plus encore d’ailleurs pour Mort à crédit que pour Voyage au bout de la nuit. Le génie de l’écriture célinienne est si puissant qu’il oblige, une fois qu’on l’a fréquenté, à reconsidérer toute l’histoire de la littérature. Un autre choc a été ma rencontre avec l’œuvre de Montherlant, qu’il s’agisse de ses essais (Service inutile), de ses romans (Les jeunes filles) ou de son théâtre (La reine morte). La série des Jeunes filles (Pitié pour les femmes, Les lépreuses et Le démon du bien) est très certainement à l’origine de l’intérêt passionné que j’ai toujours porté à l’étude des psychologies masculine et féminine. Montherlant est à mes yeux l’exemple même de l’auteur classique. Il m’arrive fréquemment de prendre presque au hasard l’un de ses livres dans ma bibliothèque, et d’en lire quelques pages prises également n’importe où. Je retombe immédiatement sous le charme. Céline n’avait aucune sympathie pour Montherlant, dont l’écriture est en effet bien différente de la sienne. La postérité a d’ailleurs consacré le premier, tandis qu’elle oublie scandaleusement le second. Moi, je les aime autant l’un que l’autre, sans doute parce qu’ils touchent des aspects opposés mais également présents de ma personnalité.

Enfin, il y a eu Les deux étendards de Rebatet, ce roman-fleuve organisé comme un opéra wagnérien, qui m’a fait d’autant plus d’impression que je m’y suis projeté totalement. L’histoire d’Anne-Marie, dont Michel et Régis se disputent les faveurs, m’évoquait un amour absolu que j’avais moi-même connu dans mon adolescence. Je m’identifiais tour à tour à Régis le théologien et au très voltairien Michel. Qu’il se soit agi d’une histoire vraie (Michel est évidemment Rebatet, mais Anne-Marie et Régis ont également existé), quoique transfigurée et même sublimée par l’imagination romanesque, me touchait aussi.

Les écrivains - poètes ou romanciers ? - que vous relisez aujourd’hui et relirez demain ?

Je n’ai guère le temps d’en relire. Mais j’aimerais me replonger dans Zola, dans Flaubert, dans Stendhal, dans Dostoïesvki. Il serait peut-être temps aussi que je lise sérieusement Proust ! A l’occasion, quand même, outre Montherlant, je relis volontiers les romans de Koestler ou de Steinbeck, qui m’avaient fait forte impression dans ma jeunesse. Cependant, je préfère avant tout relire les auteurs de l’Antiquité. Quelques pages d’Homère, de Plutarque, de Cicéron, de Marc-Aurèle, voilà qui aide à supporter le temps maussade dans lequel nous vivons.

En près de cinquante ans de journalisme, par exemple au Figaro magazine à l’époque de Louis Pauwels, vous avez rencontré une pléiade d’artistes, toutes disciplines confondues. Quels sont ceux qui vous ont laissé l’impression la plus profonde ? Je songe, pour les seuls écrivains, à Koestler, Abellio…

Dans Mémoire vive, je consacre en effet bien des pages à évoquer les rencontres que j’ai faites. J’ai été lié d’amitié avec Arthur Koestler et Raymond Abellio jusqu’à la fin de leur vie, et j’en garde un souvenir particulièrement vif. Les deux hommes étaient bien différents, mais certains aspects de leur vie les rapprochaient. Koestler avait adhéré successivement au communisme et au sionisme, avant de s’en détacher violemment. Il avait aussi participé à la guerre d’Espagne du côté républicain (son Testament espagnol figure, lui aussi, parmi les livres qui m’ont infiniment marqué). J’allais lui rendre visite à Londres, où nous parlions surtout d’histoire des idées, et de son intérêt passionné pour les courants scientifiques « hétérodoxes ». A cette époque, il s’intéressait aussi à la parapsychologie. Il opposait à la théorie de Darwin des arguments auxquels j’essayais de répondre. C’était un homme intense, d’où émanait une puissance extraordinaire, qui le faisait ressembler à un lion.

Raymond Abellio, lui, avait d’abord appartenu à l’intérieur du parti socialiste à la tendance dite de la Gauche révolutionnaire. A l’époque du Front populaire, il avait travaillé au ministère de l’Economie nationale, puis à la présidence du Conseil. Fait prisonnier en mai 1940, il avait à son retour à Paris rejoint la Collaboration, avant de se mettre au service de la Résistance ! A la Libération était intervenue ce qu’il devait appeler lui-même sa « seconde naissance ». Devenu Raymond Abellio (il n’était jusque là que Georges Soulès), il devait se consacrer exclusivement à l’étude de l’ésotérisme, à l’« histoire invisible », à la « phénoménologie génétique », et mettre au point un modèle de « structure absolue » qui a marqué bien des esprits. Tout comme Koestler, c’était à la fois un esprit libre et un perpétuel dissident, qui m’a toujours manifesté une extrême gentillesse. J’avais l’habitude de le voir dans son petit appartement du 16e arrondissement de Paris, où nous nous lançions dans des discussions sans fin. Je me souviens de son visage massif, de ses grosses lunettes qui ressemblaient à des hublots. Ses plus grands romans, La tour de Babel et Visages immobiles, m’ont beaucoup marqué également, mais comme pour beaucoup d’autres « romans d’idées », ce n’est pas sous l’angle littéraire que je les appréciais le plus. Abellio, au demeurant, n’était pas un grand styliste, mais l’un des hommes les plus intelligents qu’il m’ait été donné de connaître.

Une amitié aussi ancienne que profonde vous lie à Gabriel Matzneff. Quelle en est l’origine et en quoi cet écrivain, sans doute l’un de nos tout grands stylistes, vous paraît-il exemplaire ?

Gabriel Matzneff est un ami d’un demi-siècle, puisque j’ai fait la connaissance à la fin de l’année 1962, sans doute par l’intermédiaire de François d’Orcival. C’était à peine quelques mois avant que « Gab la Rafale » ne commence à publier dans le journal Combat ces fameuses chroniques de télévision (sans grand rapport avec la télévision !) qu’il a eu la bonne idée de publier récemment en volume. Depuis cette date, nous déjeunons ou dînons régulièrement. De l’amitié est vite née entre nous. Ce que je trouve remarquable chez lui, c’est d’abord la façon dont il a très jeune acquis son style : il suffit aujourd’hui encore de lire Le défi pour voir que la formidable qualité d’écriture qui le caractérise était déjà là ! J’aime aussi la façon dont, tel Montherlant, il a su tirer de sa vie personnelle la trame de romans qui ont une portée générale, parce que les personnages y sont transfigurés. Ses carnets intimes, qui l’ont souvent fait accuser de « nombrilisme » par les esprits cul-de-plomb, ne relèvent à mes yeux nullement de l’exhibitionnisme. Ils manifestent plutôt une sorte de candeur qui va de pair avec sa liberté d’esprit, sa manière aérienne d’être tout naturellement au-dessus des choses et des êtres. Il y a de la danse dans sa façon d’écrire, comme il y a de l’inspiration « claire », solaire faudrait-il dire, dans sa manière d’exister. J’aime encore la façon dont, selon les règles de l’alternance, il n’exclut rien – sinon la mauvaise foi et la sottise – de tout ce que la vie peut lui offrir, la façon par exemple dont il peut défendre aussi bien Nietzsche que Pascal, Schopenhauer que Sénèque et saint Augustin. Gabriel Matzneff est un grand écrivain français, mais aussi un homme qui est instinctivement au-delà des modes éphémères, de la pensée toute faite, des sermons des nouvelles ligues de vertus. J’ai déjà eu l’occasion de l’écrire dans le volume d’hommages qui lui a été consacré l’an dernier : les gens qui n’aiment pas Matzneff me sont immédiatement antipathiques. Et si j’ai un regret concernant Mémoire vive, c’est bien de n’y avoir pas plus longuement parlé de lui !

Impossible, avec le chef de la « nouvelle droite » (quoi que l’on pense de l’appellation, que vous avez été le premier à critiquer) de ne pas parler de « la droite ». En fin de compte, comment définiriez-vous sa substantifique moelle ?

Les étiquettes, c’est pour les pots de confiture ! La conclusion à laquelle je suis depuis longtemps parvenu concernant le clivage droite-gauche, c’est qu’il ne correspond pas à grand-chose. Les politologues ne sont jamais parvenus à identifier, d’une manière incontestée, un critère permettant de regrouper toutes les droites d’un côté, ou toutes les gauches de l’autre. Selon les époques et les lieux, la diversité est trop grande et, quel que soit le critère retenu, on trouvera toujours des exceptions. Né avec la modernité, le clivage droite-gauche tend à s’effacer avec lui. Il ne se maintient plus, à grand peine, que dans le domaine de la politique parlementaire, où les élites dominantes cherchent par tous les moyens à perpétuer un bipartisme garantissant une alternance, mais pas une alternative. Même en ce domaine, la volatilité électorale confirme ce que révèlent régulièrement les sondages : la droite et la gauche sont en proie à une crise d’identité profonde, et la plupart des gens ne voient plus vraiment ce qui les distingue. Au demeurant, tous les grands événements de ces dernières années ont fait surgir de nouveaux clivages, au regard desquels la grille d’interprétation en termes de droite et de gauche est devenue obsolète (le populisme, pour ne citer que lui, peut être aussi bien de droite que de gauche, la critique de la mondialisation également). Tout ce que l’on peut dire, avec prudence, c’est qu’il y a une mentalité de droite (qu’on trouve parfois aussi à gauche) et une mentalité de gauche (qu’on trouve aussi parfois à droite). A cette mentalité de droite, on pourrait associer certains traits caractéristiques, comme le sens du particulier, de préférence à l’universel, l’adhésion à l’éthique (tout particulièrement à l’éthique de l’honneur, qui est indissociable de l’esthétique) plutôt qu’à la morale, etc. Mais encore une fois, il y a toujours des exceptions. Sur les questions politiques, économiques et sociales, il y a d’ailleurs aujourd’hui autant de désaccords « à droite » qu’il y en a « à gauche ». La « substantifique moëlle », pour autant qu’il y en ait une, est encore à trouver !

A vos yeux, existe-t-il une droite littéraire ? Incarnée hier, et aujourd’hui ?

J’ai beaucoup de mal à répondre à cette question, parce que je la trouve à la fois trop large et un peu réductrice. Historiquement parlant, je ne vois que deux périodes où l’on peut, en France, parler véritablement de « droite littéraire ». D’abord à la fin du XIXe siècle, à l’époque des « grands réactionnaires », comme Barbey d’Aurevilly et Villiers de l’Isle-Adam, auxquels on peut adjoindre Léon Bloy, voire dans une certaine mesure Baudelaire. Ensuite les années 1950, avec l’école des « hussards » (Déon, Blondin, Nimier, Jacques Laurent) et des revues comme La Parisienne et surtout La Table ronde. C’est aussi l’époque de Marcel Aymé et de Jacques Perret. Mais en dehors de cela ? Paul Morand, Pierre Benoit ou Montherlant n’étaient certainement pas des auteurs de gauche, cela suffit-il à en faire des écrivains de droite ? Aujourd’hui, il y a certainement d’autres noms que l’on pourrait citer. Mais je ne suis pas sûr qu’ils relèvent véritablement d’une « droite littéraire ». On pourrait d’ailleurs aussi se demander s’il y a une « gauche littéraire » aujourd’hui…

Pour finir, la question : combien de livres possédez-vous ?

Environ 200 000 mais, c’est bien connu, quand on aime on ne compte pas ! C’est évidemment une bibliothèque de travail, et qui doit autant à ma « collectionnite » qu’à ma passion pour les différents domaines du savoir. De toute façon, je l’ai déjà dit, ce n’est pas le nombre de livres que l’on a lus qui importe, mais la manière dont on les a lus et ce que l’on en a retiré. Si j’avais à dresser le catalogue d’une « bibliothèque idéale », il ne compterait sans doute pas plus de cinq cents titres, ce qui est déjà beaucoup.

Juillet MMXII

Propos recueillis par Christopher Gérard

On dit du mal d'Alain de Benoist dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : alain de benoist | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

19 décembre 2011

Pour Montherlant

Alors qu’il était encore étudiant, le comte Henri de Meeûs d’Argenteuil, futur juriste dans une banque franco-belge, s’est pris de passion pour l’œuvre de Montherlant. Quarante ans après, sa ferveur est demeurée intacte : après la magnifique Journée Montherlant qu’il a organisée à Bruxelles en 2007, il a créé le site www.montherlant.be , qui se révèle une mine d’or sur l’auteur de Port-Royal. Aujourd’hui, il publie Pour Montherlant, luxueux ouvrage richement illustré, défense et illustration d’un écrivain à la fois oublié et occulté pour des raisons qui ne sont pas toujours littéraires. Montherlant s’en doutait d’ailleurs à la fin, quand il évoquait « ces deux vautours, la Calomnie et la Haine ». Henri de Meeûs ne décolère pas contre certains biographes, dont il prend le contrepied, témoignages et citations à l’appui, par exemple en étudiant les relations féminines de Montherlant, notamment l’écrivain d’origine azérie Banine, qui fut aussi éprise de Jünger. Surtout, il a pu rencontrer Elisabeth Zehrfuss, consulter son journal inédit truffé de 200 lettres de Montherlant, adressées à son amie entre 1934 et 1972. les citations qu’il propose illustrent le caractère farceur et enfantin d’un écrivain trop souvent réduit à ses poses marmoréennes (Céline ne l’appelait-il pas Buste à pattes ?). Il se risque aussi à suggérer que Montherlant élabora peut-être un plan de destruction de son œuvre pour parachever sa mort volontaire (aedificabo et destruam). Outre une biographie, des notices sur la famille (y compris la liste des ascendants jusqu’en 1500), une copieuse bibliographie de et sur Montherlant, l’ouvrage comporte des études sur des proches, comme le poète d’ultragauche P. de Massot, et surtout Philippe Giquel, figure centrale dans la vie et l’œuvre de l’écrivain, puisque cet ancien condisciple de collège, le prince de La Ville, hanta Montherlant sa vie durant. Divers témoignages de confrères, Green, Gide (« un homme aussi précautionneux ; si excellent écrivain qu’il puisse être »), Drieu, Mauriac (ô combien vipérin !), Martin du Gard ou encore son cousin Michel de Saint Pierre enrichissent ce beau volume, l’œuvre d’une vie.

Christopher Gérard

Henri de Meeûs, 478 pages, 50€. Nombreuses illustrations.

Edition hors commerce à commander exclusivement sur www.montherlant.be

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, montherlant | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

01 septembre 2011

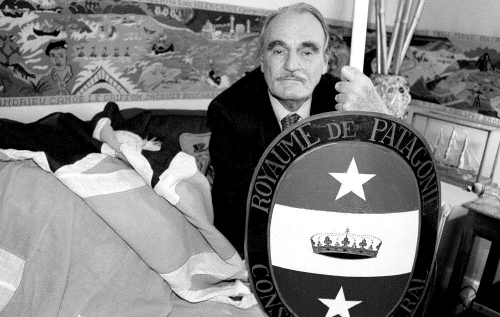

Avec Jean Raspail

La huitième réédition du Camp des saints, roman prophétique publié pour la première fois en 1973 et qui rencontre aujourd’hui un magnifique succès de librairie*, me procure un plaisir double. Celui de relire ce livre ample et, oui, brutal - mais la réalité l’est autrement… ce que feignent d’ignorer les puritains de tous poils -, salué en son temps par Clavel (« bouleversant et révoltant »), Dutourd (« ce livre terrible est au fond si comique »), Déon (« une tragédie sarcastique, notre tombeau ouvert »), Cau (« un paysage de demain (…) frappé par la foudre »), tant d’autres. Celui de rencontrer enfin l’auteur, avec qui je corresponds depuis des années.

Un appartement austère du XVIIème arrondissement, qui pourrait être celui d’un officier de marine. Ordre et silence. Le maître de maison, droit comme un i, m’ouvre la porte. Impression de jeunesse d’âme, de souplesse physique. L’oeil pétillant. J’avais croisé Jean Raspail à plusieurs reprises et, sans doute à cause de sa haute taille de connétable wisigothique ou d’un reste de timidité, l’avait trouvé, comment dire, un peu … hautain. De loin. D’homme à homme, charmant ! Le terme est mal choisi : d’une courtoisie seigneuriale et, me semble-t-il, presque paternel à mon égard. Mais bon, ne suis-je pas sujet patagon, naturalisé dans les règles ? Et l’un de ses confrères des marches septentrionales ? Après tout, j’ai montré patte blanche !

Le bureau du maître, avec sa vue sur des toits silencieux. Sa casquette de capitaine de frégate (« je suis écrivain de marine », précise-t-il non sans coquetterie), le fume-cigarette, des livres (dont nous reparlerons), des cartes (nous sommes chez un explorateur), le règlement d’une réserve de Peaux-Rouges. Et, last but not least, le flacon de whisky, un pur malt jeune, non tourbé. Deux glaçons, merci. Je taste et j’écoute, aux anges.

« Je suis aussi coupable d’avoir corrigé ce devoir que vous de l’avoir écrit » lui lança son professeur de sixième. Il s’appelait Marcel Jouhandeau, et le petit ( ?) Raspail rongeait son frein sur les bancs de Saint-Jean de Passy, comme Roger Nimier. « Fait-on encore des rédactions aujourd’hui » s’inquiète l’ancien premier prix de français ? « Je suis de 25, j’ai eu une enfance d’avant-guerre », précise-t-il (inutilement). Après ces débuts que lui envierait tout impétrant en littérature, pas d’études supérieures (le discret dédain de Raspail pour les parchemins ne semble pas feint), mais une étonnante liberté, de vastes lectures très tôt (« j’ai beaucoup lu à partir de treize ou quatorze ans, quand on fixe ») dans la bibliothèque paternelle (« j’y piochais sans surveillance. Rien de licencieux, sinon L’Amant de Lady Chaterley, dont ma mère avait collé les pages un peu scabreuses – ce qui m’amusait beaucoup »), et l’ouverture d’esprit de ce père, haut fonctionnaire, qui, durant l’exode de 1940, laisse son fils partir seul à vélo sur les routes (« plus de place dans la voiture de fonction »). Cette pérégrination à deux roues joue un grand rôle dans la formation d’une sensibilité : à quinze ans, Jean Raspail observe, sans personne pour lui dicter que penser, à l’effondrement sans gloire de la IIIème République (« il y a eu de belles pages, mais occultées », me répond-il quand je lui rappelle que la campagne de France fit cent mille tués en moins d’un mois : plus qu’à Verdun, proportionnellement). Gardons à l’esprit ce voyage d’un adolescent pédalant non sans allégresse – liberté, liberté! - à travers un monde – celui des adultes - qui se disloque. Des images, des impressions, se retrouvent dans Le Camp des saints.

Une autre expérience déterminante : le scoutisme, clandestin sous l’Occupation, puis à uniforme découvert. Et la lecture des Signe de piste : Le Prince Eric, « grand roman pour la jeunesse ». Dahlens et Foncine, à qui Jean Raspail rend hommage en passant. C’est d’ailleurs en compagnie de camarades de ce réseau scout qu’il part pour l’Amérique à la fin des années 40. Au préalable, un premier roman, écrit grâce aux libéralités de son père, refusé partout « car il n’était pas bon ». Et, rapidement, les expéditions, le journalisme (« le Congo, en 60 », précise-t-il en tirant sur sa cigarette) comme reporter, notamment au Figaro. A l’écouter, je comprends que, chez Jean Raspail, la liberté n’est pas qu’un mot, mais un mode de vie, depuis toujours (« qu’est-ce qu’il y a derrière : telle est la question que je me pose devant l’horizon »). Le Pérou. Le Japon, pour lequel il éprouve une admiration certaine « malgré d’importants défauts », pendant un an, où il comprend que ce n’est pas en si peu de temps que lui, « pauvre petit couillon » (je cite), comprendra une civilisation aussi complexe. Que faire ? Mais un roman, pardi ! Jean Raspail, romancier tardif… mais écrivain précoce.

Ses lectures ? « Pas de maître, pas de guide. Pas de grande influence unique, mais des tas de rameaux », tranche-t-il. Puis, quand je lui suggère Montherlant : « il a compté, mais moins qu’Anouilh ». Anoulh, dont il dit dans Hurrah Zara ! : « nous nous serions fait tuer pour lui ». « C’est tout à fait vrai », confirme Raspail. Giono ? « Le Giono deuxième manière ». Morand ? « De petites merveilles ». Nous communions au souvenir de la sublime Milady. Deuxième verre de whisky ; énième cigarette, fichée dans son embout. Et les Anglo-Saxons ? Shakespeare ! Melville ! Et Jünger ? Imperceptible recul, à mon vif étonnement. « Plutôt Ernst von Salomon. J’ai dû lire les Réprouvés quinze fois ». Von Salomon, ancêtre des Pikkendorff ? Larbaud aussi, et Thomas Mann, et des Hongrois au nom imprononçable. Jean Raspail se déploie et me guide dans sa bibliothèque (« j’en avais beaucoup plus »). Mince ! On se croirait chez moi… Ah Mohrt ! La Prison maritime ! Et Fajardie (« un anar, mais de la famille »). Perret, bien entendu, lui à qui un clin d’œil est adressé dans Le Camp des saints.

Parlons-en, de ce livre. L’écrivain me confirme un étonnant aveu : «à la fin du roman, je n’avais pas la même gueule qu’en ayant commencé ». Il précise que, l’introspection n’étant pas son fort, il ne pense pas ses romans et ne cache pas sa surprise quand un lecteur lui fait un cours sur telle ou telle page. Il refuse de « parler faux » et préfère dire qu’il ne pense pas. Point à la ligne. Pour ce livre qui nous occupe, le souvenir de la débâcle, vue d’une bicyclette, et celui de mai 68 (« un torrent d’inepties ») ont joué leur rôle, car le vrai thème, que n’ont peut-être pas perçu ceux qui le taxent d’extrémiste, voire de raciste, c’est bien sûr la décadence. Cette dégringolade sans fin, que Raspail date de 14-18 au moins : « l’esprit se pourrit et le cœur se dévoie ». Ce mot – décadence – prononcé, qu’ajouter ? Nous vidons notre verre en tenant divers propos, disons étrangers à l’étouffant mainstream. Même la mort (et non le martyre) des moines de Tibérine, qui l’a ému aux larmes, suscite des réflexions lucides sur notre affaissement. La source ? J’ai bien mon idée, qu’il n’est nul besoin de lui souffler. Il me suffit de citer le cardinal Daniélou : « L’Evangile, hors de l’Eglise, est un poison » et de lui rappeler, non sans un soupçon de malice, qu’un des personnages du roman se définit de la sorte : « Je ne suis pas chrétien, je suis catholique. Je tiens à cette nuance essentielle ». L’auteur aussi, résolument.

Il est temps de prendre congé et, avant de partir, je le remercie d’avoir fait d’un consul belge le premier rebelle du roman, le premier à résister au gigantesque ouragan. Jean Raspail me raccompagne jusque dans la rue, avec une gentillesse sans rien de mièvre. Portez-vous bien, capitaine !

Revenons au Camp des saints, écrit d’une traite à la suite d’une sorte de vision qu’a eue l’écrivain en se demandant « et s’ils arrivaient ? » Qui pouvait prévoir Lampedusa en 1973 ? Mais en fait, comme Raspail me l’a confirmé, le thème du roman est moins l’irruption d’un million de miséreux venus du Gange que la liquéfaction de l’homme blanc devant l’épreuve de force. Son abject renoncement à être et durer, en vingt-quatre heures décrites minute par minute avec un talent de tragédien. La félonie de certains, « les touilleurs en chef des soupes empoisonnées », pleureuses professionnelles, masochistes hallucinés et autres émasculés de l’instinct (« je ferai un enfant à la première qui s’offrira, un enfant sombre, après quoi je ne me reconnaîtrai plus dans personne » affirme l’un des félons mis en scène, et qui finit mal). Voir dans Le Camp des saints un livre « raciste » relève d’une monumentale mauvaise foi, car il s’agit de la plus sévère condamnation du masochisme occidental. En ce sens, le conte philosophique qu’est Le Camp des saints me paraît le pendant moderne du Neveu de Rameau. Tout comme ce dernier, il annonce un changement de civilisation, - ce que d’aucuns ne pardonneront jamais à son auteur. Quoique le conteur Raspail ne puisse être comparé au styliste Diderot, son livre comptera parmi les textes emblématiques de notre modernité finissante. Du reste, qui a vraiment lu les autres livres de Raspail, récits et romans confondus, sait qu’il défend depuis toujours la chatoyante diversité du monde contre toutes les mises au pas: Peaux-Rouges ou Patagons, tous les peuples minoritaires, toutes les castes, ont droit à une tendresse qui, si elle ne se proclame pas avec fracas, n’en est pas moins sincère. Raspail se révèle bien le descendant direct de Segalen, ce Breton, officier de marine, que le lent génocide des Maoris rendit fou de douleur. Lu avec probité, son roman, loin de susciter la haine raciale, nous tend un miroir. Et le spectacle de l’Européen bourrelé de remords, honteux de son histoire, n’a rien de ragoûtant. La haine de soi, oui, grimée en Amour de l’Autre. En ce sens, et pour revenir à la sentence du Cardinal Daniélou, Le Camp des saints illustre avec une précision clinique les ravages causés par des idées chrétiennes devenues folles.

Dans sa courageuse préface intitulée Big Other, l’écrivain met les points sur les i tout en faisant la nique à ces lois liberticides (dites « mémorielles ») qui interdiraient aujourd’hui une première publication du roman. Au reste, et Raspail est le premier à l’admettre, les progrès de l’autocensure sont tels que lui-même ne le réécrirait plus dans les mêmes termes…

La négation dogmatique des réalités ethniques et culturelles, l’obsédant mantra en faveur d’un métissage rédempteur (le métis ayant pour certains pris la place du prolétaire), l’anesthésie programmée de notre système immunitaire (par, notamment, la démolition pierre par pierre de l’école comme des autres services publics), cadenassent notre parole, et même notre imaginaire. Avec ce conte philosophique, Jean Raspail lance avec panache un terrifiant défi : désirons-nous vraiment demeurer, et je citerai le grand « raciste » qu’était Charles de Gaulle, « un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne » ?

Christopher Gérard

Jean Raspail, Le Camp des saints, précédé de Big Other, R. Laffont, 22€

Une coquille page 52 : Aetius et non Actius, pour désigner le vainqueur des Champs catalauniques

* Un pur et vertueux en verse des larmes de crocodile dans L’Express du 6 avril 2011.

Il est longuement question de Jean Raspail

dans mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : raspail, littérature, le camp des saints | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 novembre 2010

Jean Parvulesco ou la conspiration permanente

La Confirmation boréale

"Notre solitude est la solitude des ténèbres finales"

Nous retrouvant il y a peu dans son pigeonnier du XVIème, un spritz à la main, nous refaisons l'Empire, et le voici qui s'exclame: "je suis un conjuré depuis… 1945". Tout est dit de cet écrivain énigmatique (près de quarante volumes publiés, et toujours clandestin comme en 62) qui, livre après livre, creuse le même sillon pourpre, celui du gaullisme de la Forêt Noire, un gaullisme mâtiné de tantrisme et de géopolitique eurasienne. L'homme a connu Heidegger et Pound; il a fréquenté l'amiral Dönitz (après le 8 mai 45, semble-t-il) et Maurice Ronet; il a été l'ami et le confident d'Abellio et du regretté Dominique de Roux. Godard l'a fait apparaître dans A bout de souffle sous les traits de Melville, Rohmer lui a donné un rôle dans L'arbre, le maire et la médiathèque. De son perchoir, le Prêtre Jean reste en contact avec les activistes des profondeurs, de Moscou à Buenos Aires. Mieux, il suit à la trace les écrivains secrets d'aujourd'hui, la fine fleur de l'underground: Dupré, d'Urance, Mata, Bordes, Novac, Mourlet, Marmin et quelques autres rôdeurs.

Deux livres imposants marquent son retour sur la scène, un roman, Un Retour en Colchide, et un recueil d'essais, La Confirmation boréale. Deux aérolithes que nous devons au courage d'éditeurs qu'il convient de saluer. La démarche de Jean Parvulesco peut se définir comme suit: irrationalité dogmatique. Roman de cape et d'épée, journal intime, programme d'action révolutionnaire: le Prêtre Jean mêle le tout pour révéler ses intuitions et poursuive le combat contre "le gouffre noir de l'aliénation ". Comprenne qui devra.

Que faire des sept cents cinquante pages qu'il lance parmi nous comme des grenades à l'assaut? En parler? Difficile, même si Michel d'Urance nous propose une pénétrante préface au Retour en Colchide. Les lire en sirotant un pur malt. Retrouver Vladimir Dimitrijevic et le "sous-sol conspiratif de la rue Férou" en rêvant à la revanche de Nicolas II. Se rendre compte à quel point L'Age d'Homme est une oasis dans un milieu éditorial où toute œuvre non subalterne est impitoyablement neutralisée. Comprendre le message subversif de L'Anglaise et le Duc, de L'Astrée, précieux chefs d'œuvre de son ami Eric Rohmer. Imaginer la résurgence du bloc continental et l'avènement de l'impensable. Repérer les arrière-pensées des théoriciens du meurtre du père. Divaguer sur la conversion du monde orthodoxe à un catholicisme hyperboréen. Oser dire que l'Islam, en tout cas dans sa version exotérique, constitue "le danger absolu, le danger de l'extinction finale de tout ce qui a fait et fait encore l'Histoire européenne du monde, depuis Rome jusqu'à nos jours". Rome, justement, celle que Parvulesco arpentait la nuit après ses visites à Julius Evola. Mémoriser quelques citations, dont celle-ci, de H. Carossa: "cacher et conserver, c'est aux sombres époques le seul office sacré". Invoquer l'Archange Michel, vainqueur des ténèbres, afin qu'il nous guide sur le sentier de l'Etre, le "sentier aryen".

Allez, le missile est tiré.

Christopher Gérard

Jean Parvulesco, La Confirmation boréale. Investigations, Alexipharmaque, 396 p., 27 euros. Et Un Retour en Colchide, Trédaniel, 356 p., 23 euros.

Qui était donc Jean Parvulesco?

Eternel conjuré, Jean Parvulesco est surtout un infatigable travailleur: il signe aujourd'hui son dixième roman depuis 1978, parmi lesquels le mythique Les Mystères de la Villa Atlantis (L'Age d'Homme), qui, avec tous les autres, forme une somme où l'ésotérisme et l'érotisme se mêlent au Grand Jeu. Fidèle au mot de son ami de Roux, Parvulesco aura appliqué Nerval en politique …et vice versa. L'homme a survécu aux camps de travail staliniens, s'est évadé d'une geôle titiste, a traîné ses bottes dans les décombres de Vienne, avant de suivre les cours de Jean Wahl à la Sorbonne, d'approcher Heidegger, Evola et Pound.

Etrange et attachant personnage que cet écrivain mythiquement né à Lisieux en 1929, compatriote d'Eliade, ami d'Abellio (voir son essai Le Soleil rouge de Raymond Abellio, Ed. Trédaniel) comme de Dominique de Roux, lecteur de Bloy, Meyrink, Lovecraft. De Jean Parvulesco un expert en clandestinité tel que Guy Dupré a pu écrire qu’il témoignait de "l'entrée du tantrisme en littérature". Et en effet, chacun des romans de Jean Parvulesco peut aussi être lu comme un rituel de haute magie. C'est dire si l'œuvre reste dans l'ombre, d'autant que son auteur ne mâche pas ses mots sur notre présente déréliction. A ses vaticinations qui prédisent sans trembler un cataclysme purificateur Parvulesco ajoute des visions géopolitiques d'une troublante acuité. Avec une habileté démoniaque, l'écrivain passe d'un registre à l'autre, tantôt aux lisières du burlesque (camouflage?), tantôt prophétique - et toujours servi par une écriture hypnagogique.

Jean Parvulesco ou la littérature de l'extrême.

Ses deux récents livres, publiés par Alexipharmaque, l'étonnante maison d'Arnaud Bordes, illustrent bien les obsessions de cet auteur qui incarne une tradition mystique et combattante. Le Sentier perdu nous fait rencontrer Ava Gardner et Dominique de Roux, tout en évoquant (invoquant?) Thérèse de Lisieux ou Leni Riefenstahl. Tout Parvulesco se retrouve dans ces couples improbables. Est-ce un journal, un essai sur le gaullisme révolutionnaire, un roman chiffré, un programme d'action métapolitique? Le sujet: la fin d'un monde en proie à la grande dissolution dans l'attente d'un embrasement cosmique. Une spirale prophétique, pour citer l'un de ses essais. Dans la Forêt de Fontainebleau se présente lui (faussement) comme un roman stratégico-métaphysique sur le rôle messianique de la France, clef de voûte du bloc continental, et du catholicisme comme unique voie de salut. J'ignore ce que pensent les évêques de ce catholicisme mâtiné de tantrisme et de tir au Beretta, mais après tout qu'importe. Enfin, Parvulesco actualise le mythe du Grand Monarque, en l'occurrence Louis XVI, miraculeusement sauvé du néant par une conspiration d'élus. Rites érotiques et meurtres rituels, cisterciens et barbouzes, Versailles et le Vaucluse: pas un temps mort dans ce roman sans pareil!

Entretien avec Jean Parvulesco

Christopher Gérard: En première ligne sur le front des Lettres depuis trente ans au moins, vous vous revendiquez d'une "nouvelle littérature grand-européenne fondée sur l'Etre". Comment définissez-vous ce combat d'hier et d'aujourd'hui?

Jean Parvulesco: Je pense que l'heure est vraiment venue pour reconnaître qu'en réalité toutes les littératures européennes ne constituent qu'une seule grande littérature, expression d'une même civilisation et d'un même destin, d'une même prédestination. Avec l'avènement et l'affirmation de l'oeuvre visionnaire de Martin Heidegger, la civilisation européenne s'est vue rappelée à l'ordre, sommée de se tourner à nouveau vers l'être, comme lors de ses origines antérieures, polaires et hyperboréennes. Origines premières que l'on a totalement oubliées dans les temps plus récents, avec les troubles profonds et les effondrements de l'actuelle dictature du non-être. Certes, à présent le grand renouveau ontologique et suprahistorique pressenti par les nôtres est encore à peine visible, maintenu encore dans l'ombre, mais déjà engagé irréversiblement à contre-courant par rapport à la situation du désastre actuel de la civilisation européenne sur le déclin, menacée à terme d'une extinction définitive. Aujourd'hui, en apparence tout au moins, le spectacle des actuelles littératures européennes est donc celui d'une insoutenable désolation, d'une soumission inconditionnelle aux abjectes exigences de notre déchéance acceptée comme telle. Mais, en réalité, sous les amoncellements écrasants des pesanteurs de l'état antérieur d'assujettissement au non-être, le feu du nouvel état, du nouveau renouvellement annoncé, brûle, dévastateur, qui très bientôt, va l'emporter. A condition que nous autres, de notre côté, nous soyons capables de faire le nécessaire, de forcer le destin. De faire ce qu'il nous incombe de prendre sur nous, révolutionnairement, pour que le grand renversement final puisse se produire dans les temps et dans toutes les conditions requises. Pour que la Novissima Aetas se laisse venir. Car tel s'avère être, en fin de compte, le mystère de la délivrance finale, que tout dépend de nous.

Cependant, la situation encore indécise des groupes, des communautés et des instances actives, des personnalités de pointe qui incarnent l'actuelle offensive du "grand renouveau" occultement déjà en cours, fait que ceux-ci doivent se maintenir, pour un certain temps, dans l'ombre, n'avancer que souterrainement. Mais cela va bientôt devoir changer. A mesure que nous allons pouvoir sortir de l'ombre, les autres vont devoir y entrer.

Comment vous situez-vous sur cette actuelle "ligne de front"?

En premier lieu, ces derniers vingt ans, j'ai écrit une trentaine d'ouvrages de combat, dont dix grands romans d'avant-garde "engagés en première ligne". Des romans faisant partie, dans leur ensemble, d'un cycle arthurien de douze titres. A présent, il me reste deux romans à publier, soit Un Voyage en Colchide, dont je viens de terminer la rédaction finale, ainsi que le dernier ouvrage du cycle de douze, dont, pour le moment, je ne pense pas pouvoir révéler le titre. Bien sûr, j'ai eu, pendant tout ce temps, et j'ai encore en continuation d'autres activités, dont je ne pense pas non plus pouvoir parler ici. Question de cloisonnement: on me guette au tournant, sûr.

Quelles ont été les grandes lectures, celles qui ont le plus contribué à votre évolution créatrice?

Je commencerai par le Gobineau des Pléiades. Ensuite, le groupement des occultistes anglo-saxons, Bram Stoker, Bulwer-Lytton, Arthur Machen, Algernon Blackwood, Dennis Wheatley, John Buchan, Talbot-Mundy. Et aussi Maurice Leblanc, Gustav Meyrink, Raoul de Warren, Henri Bosco, André Dhotel, Biély, Boulgakov. Ainsi que les plus grands, Ezra Pound, Joyce, Hamsun, Heidegger, Céline, Heimito von Doderer. Et René Daumal, Drieu la Rochelle, Raymond Abellio, Guy Dupré.

Je dois vous avouer que j'ai beaucoup et très vivement apprécié votre roman Maugis (L'Age d'Homme), sur lequel je me suis réservé le droit de faire un important article, livrer toutes les raisons, y inclus les plus cachées, de la fascination obstinée que ce roman n'a pas fini d'exercer sur moi.

Je citerai aussi les romans de David Mata, et surtout son Hermann que viennent de publier, à Pau, les éditions Alexipharmaque, dirigées par Arnaud Bordes. Enfin, il me semble que je dois parler des activités des éditions DVX qui, dans le Vaucluse, se sont destinées à faire paraître, sous la direction de Guillaume Borel, toute une série de mes écrits inédits. Le dernier publié, en octobre prochain, s'intitule Six sentiers secrets dans la nuit. Il s'agit de critiques littéraires d'actualité, représentatives du combat de salut qui est le nôtre. Six instances de haut passage.

Que pensez-vous de la prochaine rentrée littéraire?

Une chose d'une inconcevable saleté, d'une nullité totale, d'un exhibitionnisme à la fois éhonté et sans doute inconscient. On est arrivé au dernier degré de l'imbécillité et de l'imposture avantageuse. Ce sont les derniers spasmes de l'assujettissement de l'être aux dominations du non-être. Le Figaro en date du 21 août 2007 consacre deux pages entières, dont une première en couleurs, à la "rentrée littéraire en vingt titres". On y lit: Olivier Adam, A l'abri de rien, "Olivier Adam se met dans le peau d'une femme à la dérive, qui abandonne son mari et ses deux enfants pour aide aux réfugiés clandestins". Et Mazarine Pingeot, "Une femme tente d'expliquer à son mari les raisons pour lesquelles elle a tué et congelé, à sa naissance, l'enfant qu'elle avait porté en secret". Et on annonce 727 romans de la même eau, qui seront publiés d'ici à la fin octobre. Il n'y a plus rien à faire, le dispositif en pleine expansion de l'aliénation anéantissante, de la prostitution suractivée de la conscience européenne que l'on nous impose, a atteint son but, ses buts. A telle enseigne que la rédaction du Figaro précise que "nous vous présentons ici vingt titres qui feront l'actualité, cela ne présage en rien de leur qualité littéraire".

Paris, août MMVII

Publié dans La Presse littéraire 11, septembre 2007

IMPERIUM ULTIMUM

Quelques propos recueillis à l’équinoxe de printemps 1998

Mais qui êtes-vous donc ?

Jean Parvulesco: Qui suis-je ? Un combattant dépersonnalisé de l’actuelle montée révolutionnaire souterraine, montée impériale grand-continentale eurasiatique en marche vers l’installation politico-historique de notre futur Empire Eurasiatique de la Fin. Inconditionnellement engagé dans ce combat, depuis longtemps déjà, je ne me reconnais plus d’origines personnelles, ni d’autre avenir que celui de la poursuite, jusqu’au bout, de l’entreprise révolutionnaire finale qui est aujourd'hui la nôtre. Toutes mes activités créatives ou de subversion supérieure, toute ma conscience de moi-même et du monde, et jusqu’à mon existence même, dans son cours le plus immédiat, appartiennent donc au grand combat impérial souterrain actuellement en train de s’affirmer, et dans lequel je vois l’accomplissement d’une volonté providentielle finale, qui va vers l’avènement apocalyptique du Regnum Sanctum. (…)

J'ai choisi de me sacrifier sciemment pour la cause qui est la nôtre, de me dépouiller de toute prétention de vie personnelle avouable, de tout assujettissement de carrière ou de montée sociale, de tout céder, d’avance, aux impératifs visionnaires de notre combat : je n’existe plus, je ne suis plus que le “concept absolu” du grand combat révolutionnaire impérial en cours. Je crois qu’en ce qui me concerne, il s’agit peut-être d'un nouveau genre de militantisme, d'un "activisme transcendantal", qui correspond d’ailleurs au déjà fort exhaussement du niveau auquel se pose désormais le fait du combat politique lui-même, engagé à l’avant-garde d'une histoire arrivant à son terme, s’apprêtant à se dédoubler en son propre contraire lors de son passage à l’au-delà de l’histoire, à la "transhistoire" qui vient. Un "activisme transcendantal" à la disposition du nouvel Ordre combattant qui régira le monde à venir et son histoire ; une histoire, avec un mot de Heidegger, encore imprépensable. Raymond Abellio, dans Heureux les Pacifiques: "Nous n’allons qu’au peuple invisible, celui qui survivra et qui sera chargé de repeupler le monde. C’est à nous, à notre Ordre, qu’il incombera de découvrir, de retenir, de résumer l’acquis des derniers millénaires, dix mille ans peut-être, et de le passer à la nouvelle terre. Alors, pour ceux-là, je veux bien faire le militant, tu comprends. Je n’appelle plus ça de la politique". (…)

Vous conjuguez en vous de multiples et riches influences. Pouvez-vous nous avouer quelles furent pour vous les grandes lectures ? Les grands voyages ?

Mes lectures ? Je crois que, très tôt, j’avais tout lu. Sincèrement, je n’arrive pas à dégager une influence prépondérante, pour ma formation, dans l’auto-encerclement que je n'en finis plus d'édifier autour de moi, de mes lectures, même aujourd'hui. Mais faudrait-il, peut-être, que je fasse une exception pour l’œuvre de René Guénon ? C’est que je n’ai jamais rien appris, en fait, à travers mes lectures : je n’ai jamais lu que ce qui pouvait me conforter dans mes propres convictions, certitudes intérieures, illuminations, dans ce qui déjà était venu émerger du tréfonds de moi pour s’installer décisivement en ma conscience. Ainsi ai-je été puissamment soutenu dans mes certitudes visionnaires par Hölderlin, par Heidegger aussi, par quelques écrivains occultistes, comme Arthur Machen, Dennis Wheatley et Talbot Mundy, John Buchan ; par le Edgar Alan Poe des Aventures d'Arthur Gordon Pym. Et là, je tiens à citer aussi les écrits héroïques, exaltés, de Miguel Serrano. Tout ce que je sais, je l’ai donc appris, mystérieusement, par un incessant surgissement à vif qui, depuis la fin de mon enfance, s'était engagé à faire surface en moi ; déjà, peut-être, à partir de onze, douze ans ; où il m’en était venu comme un enseignement indéfiniment recommencé, renouvelé, continué, dont le murmure abyssal n’a pas fini de se produire en moi, jusqu’à présent. Un exemple : si, vers ma quinzième année, j’avais intensément pratiqué les romans de Mircea Eliade, c’est parce que l’idée m'était alors venue que je devais y trouver des passerelles, des points forts d'appui pour ma propre vision conductrice fondamentale, qui était, à ce moment-là - et qui l’est restée, aujourd'hui encore celle de l’amour considéré comme la suprême modalité de connaissance. Non, je le répète, je ne me reconnais aucune lecture dont je puisse dire qu’elle m’ait été décisive. Encore une fois, tout ce que j'ai jamais appris m’est venu de l’intérieur de moi-même, comme par un perpétuel enseignement secret. Ainsi même que le disait Augustin d’Hippone: Christus intus docet, "c’est de l’intérieur que le Christ enseigne". (…)

Quelles furent vos grandes expériences ?

J'ai connu la cellule blindée numéro 15 de la prison centrale de 1'UDBA titiste, Dalmatinska Uliga, à Belgrade, le camp de concentration de Zrenianin, dans le Banat yougoslave, ainsi que le camp de travaux forcés de Litva-Banovic, en Bosnie, dans les mines de charbon. J'ai fait clandestinement toute l'Europe, de Belgrade à Lisbonne, et toute l'Afrique du Nord aussi. J’ai été assigné à la résidence à Melilla, au Maroc espagnol, et j'ai navigué clandestinement dans toute la Méditerranée occidentale, à bord de certains bâtiments espagnols, ou qui battaient le pavillon libérien. Il y a de cela une quarantaine d'années, en des temps de folie et d’aventures aussi exaltantes que dangereuses, dont je n’ai gardé qu’un souvenir comme étranger à moi-même, comme s’il s’agissait de la vie d'un autre. J’avais alors à maintes reprises frôlé de très près la mort, vraiment de très près, j’avais senti sur moi son souffle glacé. Mais tout s’est perdu dans l’obscurité, dans les brumes d'un passé désormais insaisissable, comme vidé de lui-même, inexistant. J'ai également participé aux grandes batailles politiques de l'OAS, comme secrétaire général du Gouvernement Provisoire de l’Algérie Française et du Sahara à Madrid, et plus tard aux côtés du Dr. Jean-Claude Perez. Ainsi ai-je eu à comprendre quelle est la facticité, l’inutilité profonde de l’action directe, qui ne retentit jamais à l’intérieur sur le coup même, qui se passe toujours comme si elle ne se passait pas, hors de soi-même, dans un espace et dans une temporalité particuliers, posés en dédoublement de soi-même, toujours dans l’horizon secret de la mort, toujours assujettie au seul présent, à l'instant même. L’action directe n’a de sens que par rapport au travail d'une certaine prise en main de soi-même, qui ne se fait que dans l’inconscient profond, et dont les effets ne sauraient paraître qu’ultérieurement, quand on se trouvera hors de danger, déjà sorti de la zone des périls immédiats, de l"attention suprême". Aussi l’action directe ne sied-elle qu’à la jeunesse, à la grande jeunesse. (…)

Vous avez connu un grand nombre d’esprits libres, dont Heidegger, Evola, Pound, Abellio, Eliade, de Roux, Melville, Godard, Rohmer, etc. Pouvez-vous nous parler d’eux ? Que peuvent-ils nous apporter?

Rien, rien, ils ne peuvent rien nous apporter de nouveau, de tourné vers le plus profond futur, au-delà de la frontière du troisième millénaire, du XXIème siècle, tous ces esprits libres, ou en libération, que j'ai été amené à fréquenter ces dernières années. Car, à part Heidegger et Abellio, et quel que puisse être, par ailleurs, l'éclat de leur incontestable génie, leur mission ne semble pas avoir été celle d’inaugurer l’ouverture abyssale vers le futur encore imprépensable de temps d’au-delà de l’histoire qui sont, désormais, les temps de notre prédestination propre, leur mission aura été, au contraire, celle d'établir comme un inventaire assomptionnel de la clôture du cycle, en saisir le tout dernier éclat avant l’extinction finale. Cela étant, à ce qu’il me semble, extraordinairement flagrant dans le cas d'Ezra Pound, dont la très grande poésie ne fait que reprendre, une dernière fois, l’acquis transcendantal de la civilisation de tout un cycle déjà révolu son "chant suprême". Voyez Cantos Pisanos. J'attends donc une autre race de créateurs, tournés vers l’au-delà impérial de l’histoire, vers l’avenir transcendantal que nous devons faire nôtre, révolutionnairement, dans les termes mêmes de notre propre prédestination impériale secrète. Une race visionnaire, une race de surhommes habités déjà par la lumière insoutenable du Regnum Sanctum.

Tout ceci dit, je pourrais bien sûr vous livrer aussi un certain nombre de souvenirs significatifs sur les rencontres, les amitiés que j'ai pu avoir à nouer au sein de ma génération. Mais, sincèrement, je n’en vois pas l’utilité dans le cadre du présent entretien. A quoi servirait-il que je vous dise que Raymond Abellio s’était rendu clandestinement à Palma de Majorque, en 1964, pour faire une série de conférences initiatiques aux cadres de terrain, aux tueurs politiques de l’OAS, ou qu’il avait pris contact, à Paris, avec les services spéciaux politiques de l’Ambassade de la Chine Rouge ? Que Julius Evola avait été mêlé de près à certaines activités extérieures secrètes de l'OAS, que Dominique de Roux avait tenté de mettre en place un grand Empire transatlantique comprenant le Portugal, le Brésil et l'Afrique portugaise ? Et qu’il en avait été empêché de mener à bout son grand projet visionnaire par les services spéciaux de Washington ? (…)

Vous vous êtes imposé comme l’un des maîtres du roman géopolitique. Que pouvez-vous nous dire sur votre conception d'un « grand gaullisme » ?

En fait, le roman occidental - le "grand roman" occidental - ne fait que représenter indéfiniment la dialectique de la « romance arthurienne » originelle, qui est celle du salut et de la délivrance du Regnum historique à l’aide d’une intervention suprahistorique occulte, avec le soutien donc d'une machination amoureuse supérieure, menée à son bout, finalement victorieuse. « L’amour l’emporte ». Tout roman occidental majeur traitera donc, d'une manière plus ou moins dissimulée, du salut et de la délivrance du Regnum, des opérations exigées par la libération finale de celui-ci. Opérations qui doivent nécessairement se passer dans l’espace visible de l’histoire, et relevant par conséquent de la géopolitique. Par la force même des choses, tout authentique roman occidental va donc devoir constituer le récit d'une instruction géopolitique de la réalité, instruction dissimulée derrière son propre conditionnement circonstanciel, derrière les développements mêmes de son propre récit porteur. Ainsi que vous l’avez fort bien saisi, mes romans n’en font pas exception : ils suivent, jusqu’au bout, la dialectique intérieure de la "romance arthurienne", l’instruction géopolitique occulte du concept périclité du Regnum et de sa recouvrance suprahistorique finale. Voir, à ce sujet, L'Etoile de l'Empire Invisible, Les mystères de la Villa "Atlantis", etc.