19 février 2025

Avec Nicolás Gómez Dávila

La publication, aux éditions Hérodios, d'inédits en français de Nicolás Gómez Dávila (1913-1994) est l’occasion de revenir sur un penseur volontairement anachronique qui se définissait lui-même comme « l'asile de toutes les idées bannies par l'ignominie moderne ».

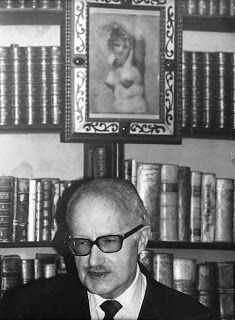

Né dans une famille fortunée de Bogota, Nicolas Gómez Dávila mena la vue d’une sorte de Montaigne andin, libre de toute obligation professionnelle et partageant son temps entre la lecture et l’écriture à l’abri d’une fabuleuse bibliothèque. Le français fut la seconde langue de cet homme qui se disait « écrivain espagnol de langue française » : son miel, il le trouvait chez Laclos, Chamfort, Madame de Stael. A ses yeux, « une grammaire insuffisante prépare une philosophie confuse ».

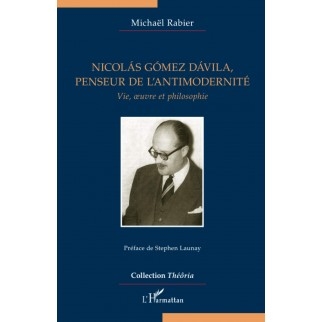

Docteur en philosophie, membre associé du Laboratoire Hannah Arendt de l’Université de Paris XII, Michaël Rabier a, pour sa brillante thèse, traduit toute son oeuvre, en particulier les dix mille aphorismes composant les Escolios a un texto implicito (cinq volumes, dont il n’existe qu’une sélection accessible en français, e.a. Le Réactionnaire authentique, aux éditions du Rocher).

L’ouvrage de Michaël Rabier constitue une somme sur une œuvre insolite et secrète, censée saboter le monde moderne, et composée pour sa plus grande part de scolies d’un énigmatique texte implicite … jamais cité. Scolie fait référence à la tradition antique et médiévale de ces scribes qui rédigeaient des notes dans la marge des manuscrits pour les éclairer.

En effet, Gómez Dávila, patricien polyglotte et bibliophile, a, au cours d’une vie tout entière dédiée à la lecture et à la réflexion, composé un immense livre de commentaires sur la tradition européenne, qu’il interroge et synthétise par le biais d’aphorismes ciselés, souvent fulgurants, parfois sarcastiques et témoignant d’un souverain mépris des convenances : « Au réactionnaire il est seulement possible de proférer des sentences abruptes que le lecteur ne digère pas. »

Cet homme en marge (« Celui qui se respecte ne peut vivre aujourd'hui que dans les interstices de la société ») stimule la réflexion sur notre monde ; il aide à résister à la domestication des esprits. Pour lui, la philosophie doit permettre de proférer des vérités mal vues par une société tentée de tyranniser la pensée : « Celui qui diverge radicalement ne peut argumenter, mais énoncer. » Catholique au sens de Romain à l’instar d’un Gustave Thibon, Gómez Dávila défend une pensée antimoderne qui tend à « accepter l’inévitable en l’anoblissant », alors que l’esprit moderne le nie en l’avilissant. Il se place résolument aux antipodes de l’illusion comme de l’utopie : « Le réactionnaire ne souhaite pas une vaine restauration du passé, mais une improbable rupture du futur d’avec ce sordide présent ».

*

**

Entretien avec Michaël Rabier

Propos recueillis par Christopher Gérard

Qui est donc ce penseur que d’aucuns ont surnommé le Nietzsche colombien ? Quelle est selon vous son importance ?

Nicolás Gómez Dávila se présentait lui-même comme un homme étranger à son époque et à son pays : « Obscurantiste chanoine du vieux chapitre métropolitain de Santa Fe, aigre dévote de Bogotá, rude propriétaire terrien de la Savane, nous sommes de la même engeance. Avec mes actuels compatriotes, je ne partage que le passeport. » confessait-il, lui qui fut très avare d’informations sur sa vie personnelle.

C’est un homme sans biographie ou presque. Héritier de la haute bourgeoisie commerçante bogotaine, élevé dans le Paris des années 30, fervent helléniste et latiniste, passionné de lecture, il a passé la presque totalité de sa vie, et surtout de ses nuits, enfermé dans son immense bibliothèque. Il notait dans des registres de compte ses réflexions nées de ses diverses lectures, en différentes langues, principalement, le français, l’allemand, l’anglais, l’italien. On raconte que, avant de mourir, il apprenait le russe et le danois pour lire Berdiaev et Kierkegaard dans le texte.

Selon moi, c’est un humaniste européen perdu dans le XXe siècle colombien. Je dirais même un moraliste français de langue espagnole, comme Cioran fut un immoraliste roumain de langue française, en exil dans leur temps. Ces deux auteurs partageant avec Nietzsche, outre l’admiration pour le classicisme français, le sens du style et de la provocation intellectuelle, des mucrones verborum.

Son importance réside dans son œuvre unique en ce qu’elle résume et concentre l’esprit de la philosophie non systématique et par conséquent antimoderne. Il renoue avec la tradition de l’antique philosophia moralis, inaugurée avec Socrate et poursuivie jusqu’à Cioran, qu’il égale non seulement dans le pessimisme ironique, voire sarcastique, mais aussi dans la profondeur fulgurante et l’élégance mordante. Je m’étonne d’ailleurs que pour ces raisons il n’ait pas autant séduit les lecteurs francophones. Sans doute s’avère-t-il trop radical dans ses critiques du monde moderne…

Quelle est la lignée philosophique (ou antiphilosophique ?) de ce penseur original, qui choisit d'ailleurs un mode d'expression spécifique - la scolie ?

Selon ses propres termes, ses « saint Patrons » sont Montaigne et Burckhardt. Il admire comme eux la Grèce et l’esprit renaissant. Au premier, il emprunte le scepticisme philosophique ; au second, le scepticisme politique. En somme, un anti-progressisme qui le rattache à la lignée des contre-Lumières pour parler comme les Anglo-saxons et du conservatisme philosophique ou « antiphilosophique » pour parler comme les contre-révolutionnaires.

Le terme de « scholie », – au féminin et avec un « h » – vient du grec skhólion lui-même provenant du terme skholế et signifie une « occupation studieuse », une activité dédiée à l’« étude ». Par extension, les Byzantins se référaient à leurs commentaires des textes comme scholia au sens de « notes en marge d’un texte », alors que les Anciens les nommaient hypomnemata. Mais le développement le plus important dans l’histoire du commentaire se situe au Moyen-Âge, au moment où, avec l’apparition du codex laissant plus d’espace que le volumen (papyrus), les commentaires littéraires se transforment en scholies. Modèle qui s’est ensuite développé à la Renaissance et s’est émancipé en s’éloignant de plus en plus du texte commenté pour devenir un texte à part entière.

Gómez Dávila s’inscrit ici dans cette autre lignée, antique et médiévale, voire humaniste (au sens des « humanités »), de recueil des pensées passées, commentant l’héritage de la culture occidentale à partir de ses vestiges. Il s’agit donc également d’une œuvre de lecteur et de passeur, à travers le recours à la citation, l’allusion, la paraphrase ou l’emprunt pur et simple, à la manière de Montaigne, aux auteurs de la tradition philosophique et littéraire européenne. Par conséquent, il ne prétend pas à l’originalité ou plutôt à la nouveauté, prétention typiquement moderne. Et malgré qu’il en ait, il s’inscrit de surcroît dans la lignée des « penseurs de l’éclair » comme les nomme George Steiner, depuis Héraclite jusqu’à Wittgenstein et même Gustave Thibon, Simone Weil, en passant évidemment par les moralistes français, les romantiques allemands, Schopenhauer, Nietzsche, etc. L’œuvre de Gómez Dávila constitue donc selon moi un palimpseste philosophique, notre auteur réécrivant sur le parchemin de la tradition philosophique occidentale – le « texte implicite » qui complète son titre en espagnol – d’une manière totalement assumée et même revendiquée : « Soyons “livresques”, écrit-il d’ailleurs, c’est-à-dire : sachons préférer à notre expérience individuelle limitée l’expérience accumulée dans une tradition millénaire. »

Comment cet adversaire de la modernité définit-il notre monde et que lui reproche-t-il ?

Il la définit donc comme une rupture avec cette tradition. La modernité par définition, c’est le culte du nouveau, de la mode (modus), de « ce qui vient d’arriver », le « présentisme » ou pire, pour reprendre un néologisme de Pierre-André Taquieff, le « bougisme ». En ce sens, elle n’est pas du tout signe de « modération » (autre sens du terme selon Brague, cf. Modérément moderne) ou de mesure, mais au contraire d’excès et de démesure.

En effet, Gómez Dávila la décrit à la fois comme une hérésie philosophico-métaphysique et un désastre éthique et esthétique. La modernité se fonde d’abord selon lui, sur le refus radical et donc fondamental de considérer l’homme comme une créature. Cette attitude est une attitude néo-gnostique développée dans certains courants dévoyés de la gnose dès le Ier siècle, se retrouve dans les premières hérésies chrétiennes tels l’arianisme, puis le pélagianisme, pour resurgir ensuite dans les ruptures théologiques médiévales et les révolutions philosophico-politiques qui inspirent et traversent l’humanisme moderne, en particulier cette étape importante dans l’accélération de son projet d’émancipation de l’homme que constituent les Lumières allemandes et françaises. Il s’agit là d’un humanisme prométhéen revendiquant anthropologiquement toujours plus de primauté : l’homme non pas créé mais créateur de lui-même.

En ce sens, la modernité poursuit « la longue confrontation entre la mesure et la démesure qui anime l’histoire de l’Occident depuis le monde antique » (A. Camus), c’est-à-dire l’helléno-judéo-chrétienne contre la néo-gnostico-manichéenne selon Gómez Dávila. Antigone contre Prométhée, c’est-à-dire la tradition consciente contre la révolution permanente, l’esprit méditerranéen fondé sur l’acceptation de la tension concrète et complexe de l’existence humaine contre l’« idéologie allemande » cherchant à la simplifier et la transformer au nom d’absolus, et prétendument émancipateurs, mais qui sont en fait le signe d’un mépris du réel, donc d’une haine du monde au profit d’outre-mondes salvateurs : les utopies à la fois pseudo-mystiques et socio-politiques qui débouchent sur toutes les formes de totalitarisme.

Est-il réactionnaire authentique, simple conservateur ?

L’un n’empêche pas l’autre ! Ou plus précisément, l’un devrait conduire à l’autre : « Si le réactionnaire ne se réveille pas dans le conservateur, c’est qu’il ne s’agissait en fait que d’un progressiste paralysé. » Le réactionnaire authentique serait donc selon lui un conservateur éveillé, et le progressiste un conservateur endormi, c’est-à-dire qui n’est plus sur ses gardes. Car, s’il y a bien une vertu qu’il trouve au conservateur, c’est celle d’être « le contrepoids aux stupidités du jour » et non la Belle au bois dormant croyant au Progrès charmant ou rêvant de lendemains qui déchanteront tranquillement. On comprend pourquoi le réactionnaire dans ce conte merveilleux de la modernité passe pour la fée Carabosse : un empêcheur de dormir en rond.

Plus sérieusement, le réactionnaire « authentique » est un conservateur conséquent, lucide, prenant acte, d’une part, de l’impossibilité d’arrêter le progrès ; d’autre part, de retourner en arrière. « Burke put être conservateur. Les progrès du progrès obligent à être réactionnaire. »

C’est pourquoi et c’est tant mieux, son « réactionnaire authentique » ressemble moins à Hitler qu’au Bouddha selon moi. Un non-violent qui le conduit à l’inaction, car toute action politique véritable ou ré-action (en ce sens inauthentique) doit être par définition violente afin de changer le cours de l’Histoire ; donc révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, cela revient au même selon lui me semble-t-il. Jacobins rouges ou blancs, c’est du pareil au même : « Le réactionnaire qui tente de gouverner dans les temps démocratiques avilit ses principes en les imposant avec des procédés jacobins. Le réactionnaire ne doit pas se fier aux aventures, mais attendre une mutation de l’esprit. »

Voilà pourquoi, c’est un contemplatif, un « contemplateur solitaire » à la manière de Jünger, du second Jünger, un anarque pas un énarque, et encore moins un activiste nihiliste ou suicidaire.

Propos recueillis par Christopher Gérard pour la Revue générale (Bruxelles), juillet 2021.

Michaël Rabier, Nicolas Gómez Dávila, penseur de l’antimodernité, L’Harmattan, coll. Theôria, 384 pages, 38€

Il est longuement question de ce penseur atypique dans

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

27 novembre 2024

Avec Pierre Le Vigan

Né en 1956 à Boulogne-Billancourt, Pierre le Vigan est urbaniste, spécialiste du logement social, mais aussi philosophe ; il a étudié en profondeur les métamorphoses de la ville, la progression des pathologies contemporaines et les discours, souvent à prétentions généreuses, qui justifient la réduction des libertés concrètes. Son dernier essai, Les Démons de la déconstruction, permet de comprendre les racines d’un mouvement « qui veut nous empêcher de penser, d’inventer et de poursuivre notre histoire d’Européens. » Le mouvement woke et la « culture de l’annulation » ne constituent-ils pas une attaque frontale, menée par de nouveaux fanatiques, contre les racines de notre civilisation, et en fait de toute civilisation ? Le Vigan analyse ici les soubassements théologiques de trois charlatans promus penseurs officiels de notre postmodernité, Derrida, Lévinas et Sartre. Pour ces penseurs, la déconstruction, principe en soi intéressant s’il s’agit d’une forme bienvenue de « décapage » libérateur et non d’orgueilleuse table rase, aboutit à la négation de toute stabilité, de toute continuité, de toute réelle présence – « tout doit être tourmenté et éphémère », le mot d’ordre des nouveaux gardes woke. Rejet irrationnel de toute verticalité, effondrement de la raison, chaos méthodique - telles sont quelques caractéristiques d’une régression anthropologique. Le Vigan pointe bien ce qu’il nomme à juste titre « le désamour du monde ».

Christopher Gérard

Pierre le Vigan, Les démons de la déconstruction. Derrida, Lévinas, Sartre, La Barque d’or, 156 pages, 19.99 €

Entretien avec Pierre le Vigan

Pouvez-vous présenter votre itinéraire d’urbaniste passionné de philosophie ? Les grandes influences ?

Mon intérêt pour l’urbanisme vient de ce qu’il est au carrefour de la matérialité des choses (quoi de plus matériel qu’un bâtiment ?), de la sociologie (la vie d’un quartier), de l’économie (rien ne se construit sans argent), du politique (l’urbanisme a une fonction politique et symbolique) et de l’art. L’urbanisme n’est pas une science, c’est une pratique, mais c’est une pratique au carrefour de différents savoirs humains (notion préférable à celle de sciences humaines). En matière d’urbanisme, j’ai été très influencé par les analyses de Gaston Bardet. Proche d’Économie et Humanisme, il critique l’urbanisme fonctionnaliste, qui découpe les activités humaines en fonctions séparées, et défend un urbanisme culturaliste, différencié selon les pays et les cultures.

J’ai aussi beaucoup apprécié les travaux de Jean-Louis Harouel sur les villes et sur l’art. Dès lors, il était logique que je remonte vers des questions fondamentales sur le lien social, l’État, sur ce qui meut les hommes, sur la vérité, sur la beauté. En d’autres termes, il était inévitable que je m’intéresse à des questions philosophiques. À ce propos, j’ai toujours eu du mal à définir la philosophie comme la recherche de la sagesse. Même s’il est bon d’être sage, et si c’est sans doute le plus difficile. Mais je fais deux observations. L’une est qu’il est bon aussi de ne pas toujours être sage. L’autre est que la philosophie me paraît surtout devoir être la recherche de la vérité, et mieux encore, une réflexion sur la valeur de la vérité.

Vous avez publié des essais sur l’urbanisme contemporain et ses liens avec diverses pathologies. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Je n’ai pas publié d’essai sur « l’urbanisme et les pathologies mentales ». Si j’ai publié à la fois des essais sur l’urbanisme (Métamorphoses de la ville, La banlieue contre la ville) et des essais sur les pathologies mentales (Le malaise est dans l’homme), il ne faut pas y voir un lien systématique. J’ai été formé aux questions de psychopathologie à la fois à l’université et par l’école de Daseinsanalyse. Celle-ci est marquée notamment par les œuvres de Hubertus Tellenbach, Ludwig Binswanger et Arthur Tatossian. C’est un domaine de réflexion au carrefour de la psychopathologie, de la psychiatrie et de la phénoménologie, qui est, pour faire court, une façon d’appréhender la philosophie, c’est-à-dire certainement un peu plus qu’une « branche » de la philosophie. Je tiens à souligner que c’est une erreur que d’établir des liens rapides et automatiques entre psychopathologie et urbanisme. Néanmoins, on doit savoir qu’un certain urbanisme de masse et de plans de masse favorise l’anomie sociale, et des excès qui sont soit le ghetto soit le repli sur soi et la solitude de l’homme des foules.

Votre dernier essai porte sur la déconstruction. Comment définir ce concept sans doute galvaudé ? Quelles en sont les origines ? Peut-on parler d’une « bonne » déconstruction (au sens nietzschéen) et de l’autre, celles des « démons », qui triomphe pour le moment ?

La déconstruction désigne à l’origine une critique des textes visant à les décortiquer pour mieux les comprendre. Jusque-là, il n’y a rien à objecter. Mais elle est devenue une méthode visant à tout désenchanter, à introduire un soupçon systématique de manipulation. En ce sens, la déconstruction relève tout simplement d’une théorie du complot. Le soupçon poussé à l’extrême. Cette déconstruction a donné le « wokisme » et la « cancel culture » (culture de l’annulation de tout passé, de toute transmission, sauf la transmission d’une imaginaire culpabilité collective).

Chez Heidegger, les choses sont différentes. La déconstruction (exactement : la Dé-construction, terme proposé par Gérard Granel pour traduire Abbau) veut dire la désobstruction de ce qui nous bouche l’accès à l’être. C’est une désoccultation. Chez Nietzsche, l’équivalent de la déconstruction serait la destruction des fausses idoles, non pas – il faut le noter – au profit de la vérité, d’idoles plus « vraies », mais au profit d’idoles peut-être tout aussi fausses (qu’importe) mais qui nous poussent à faire de grandes et belles choses.

Il peut donc y avoir une déconstruction utile, celle d’encombrantes métaphysiques (« après la physique ») devenues déconnectées, justement, de la phusis (la nature, et plus largement l’ordonnancement du monde). Et il y a une « mauvaise » déconstruction, stérile plus que mauvaise pour dire le vrai, qui consiste à tout dévaloriser, à tout désenchanter, à ramener toute littérature à des dispositifs de pouvoirs, et tout processus de sélection culturelle à une discrimination insupportable. Cette déconstruction est effectivement démoniaque. Elle empêche le dialogue entre les hommes et les dieux et brise donc le quadriparti, le Geviert (la terre, le ciel, les mortels et les dieux).

En quoi cette dernière déconstruction, celle de Derrida, de Sartre et de Lévinas vous paraît-elle fondée sur « un désamour du monde » - posture qui pourrait peut-être rappeler certaines dérives dualistes, récurrentes en Occident ?

Prenons ces penseurs du plus récent au plus ancien par ordre d’influence. Derrida, c’est la déconstruction des appartenances. Je comprends tout à fait que l’on prenne ses distances avec les appartenances héritées. Les amis, c’est plus important, plus sérieux, plus profond que la famille. C’est en tout cas ma vision. Mais les appartenances héritées ne se limitent pas à la famille. On appartient à une sphère culturelle, que chacun s’approprie d’une manière spécifique, en choisissant un chemin singulier.

Lévinas maintenant. La pensée lévinassienne du « pour l’autre », du « souffrir pour la faute de l’autre » est de la fabulation du point de vue anthropologique. Cela ne veut rien dire. Un tel galimatias – une telle hémorragie vers l’Autre (et si l’Autre est un crétin ou un salaud ?) - interdit tout discernement dans les relations humaines. Il y a toutefois un intérêt à la lecture de Lévinas. C’est Heidegger vu d’en face. Lévinas, qui connaît bien la pensée de Martin Heidegger, en fait une lecture critique, de la rive d’en face. Plus je lis Lévinas, plus je sens que j’appartiens aux hommes de la rive d’en face. Celle de Heidegger. Toutefois, on peut créditer Lévinas d’une réelle honnêteté intellectuelle. De son point de vue, du point de vue de son Dieu tel qu’il l’imagine, ou tel qu’il le ressent (qui sait ?), il a sans doute raison. Mais son Dieu n’est pas le mien. Plus largement, ma conception du sacré ne passe pas par son Dieu, que je trouve bien provincial.

S’agissant de Sartre, on ne peut lui nier un certain talent – assez noir certes – de littérateur. Mais c’est fondamentalement un nihiliste. Si je cite un ouvrage critique de 1945, La sainte famille existentialiste, une vive critique de Sartre, du marxiste Henri Mougin (1912-1946), c’est que je suis d’accord avec lui au moins sur un point à propos de l’auteur de L’Être et le Néant. Je ne pense pas que le monde soit dépourvu de sens. Je pense qu’il peut en avoir plusieurs – et là je m’écarte sans doute d’Henri Mougin qui, comme marxiste, pensait sans doute que l’histoire n’a qu’un sens. Mais je pense que le monde est chargé de sens (au pluriel), qu’il nous faut opter pour certains et les assumer. Je ne crois pas que l’on puisse sortir, comme pourtant semblait l’espérer Heidegger, de l’époque des « conceptions du monde ». Il faut simplement savoir que le monde ne se réduit pas à des conceptions, qu’une part de lui échappe à ces rationalisations. Mais les conceptions du monde sont des pinces pour saisir le monde. Et là aussi, je rejoins Henri Mougin dans sa critique de Sartre et de son éloge d’une liberté complétement arbitraire, hors sol, aléatoire. Je rejoins Mougin en défendant l’esprit de sérieux contre l’esprit de dérision, l’esprit de ricanement si caractéristique de notre époque de basses eaux.

La déconstruction au sens négatif ne joue-t-elle pas un rôle destructeur pour l’enseignement et pour la transmission en général ?

La déconstruction amène à la relativisation de tout : les genres masculin et féminin, les différences entre peuples et cultures, etc. Elle amène à désenchanter le monde, et à l’uniformiser. C’est beaucoup. Et c’est beaucoup trop. « Allez, allez ! En prison : en prison pour médiocrité ! » disait Montherlant.

Vous semblez porter Heidegger très haut – comme une sorte d’antidote ?

Heidegger n’a pas besoin de moi pour être vu là où il est, c’est-à-dire très haut. Il en est de même pour Nietzsche. Vous remarquerez que Heidegger a un petit air malin, ce qui ne veut pas dire vicieux, ce qui ne veut pas dire qu’il « fait le malin », au sens de Charles Péguy. Ce petit air de celui « à qui on ne la fait pas », Nietzsche ne l’a pas, Nietzsche qui fut si malheureux, si lucide et en même temps si peu malin. Avec l’université, avec les femmes, avec tout le monde, et surtout avec lui-même. Cher pauvre Nietzsche. Riche en fulgurances, pauvre en diableries, pauvres en habiletés sociales.

Je vous surprendrais peut-être, mais les auteurs les plus importants pour moi ne sont pas philosophes. Je pense à Montherlant, l’auteur qui a le plus compté pour moi (ses Carnets 1930-1944 sont peut-être son chef-d’œuvre, mais tous ses romans et toutes ses pièces de théâtres sont prodigieuses, inaugurales, définitives). Et Drieu La Rochelle, si honnête (à en crever), si dur avec lui-même, si méchant avec les Juifs – alors qu’il a connu tant de femmes juives, et qu’il ne faut jamais dire du mal des femmes qui nous ont fait jouir, sauf si elles ne nous ont pas fait jouir, et encore : peut-être nous ont-elles réjoui, à leur façon. Jouir ou réjouir : il faut parfois choisir.

Pour revenir à Martin Heidegger, il ne se pose que les questions qu’il faut se poser. Rien d’accessoire, rien de superflu dans les thèmes qu’il aborde. La marche à l’étoile. Tout l’essentiel et rien que l’essentiel. C’est là l’immense différence avec les penseurs de la déconstruction nihiliste. Pour Heidegger, ce qui est difficile c’est de trouver ce qui est simple. Et c’est cela qui est nécessaire.

Propos recueillis par Christopher Gérard, septembre 2024.

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 mars 2024

Julien Scavini, arbitre des élégances

Il y a bientôt dix ans, je félicitais un jeune tailleur parisien, Julien Scavini, de publier d’intelligentes réflexions sur l’élégance masculine sous la forme d’un album illustré avec goût, intitulé Modemen, avec un clin d’œil aux amateurs de cette fameuse série US qui a tant fait pour remettre à l’honneur une esthétique classique. Lorsque je lui rendis visite dans sa ravissante boutique située à quelques encablures des Invalides, Scavini m’ expliqua que, au départ, il avait une formation d’architecte et qu’il avait appris le métier de tailleur par la suite. Pourquoi avoir abandonné l’architecture ? La crise, et surtout une formation par trop cérébrale négligeant le goût et le bon sens au profit d’un radotage postmoderne (Bourdieu, Derrida & tutti quanti). Surtout : la passion du beau ; le goût des étoffes ; la volonté d’illustrer et de défendre une élégance intemporelle. Car Scavini tenait déjà clairement et sans faiblir pour l’élégance anglaise, dans la lignée de l’illustre James Darwen, l’auteur d’un livre talisman, hélas épuisé, que tout gentilhomme a posé sur sa table de chevet, Le Chic anglais.

Julien Scavini récidive avec un autre splendide album, Billets d’élégance, dont toutes les illustrations sont de la main de l’auteur, dans un style que je rapprocherais de la ligne claire, celle d’Edgar-Pierre Jacobs. Pas une seule photographie donc, mais des dessins soignés… En près de deux cents chroniques, courtes, allant à l’essentiel avec un sens certain de la formule et un vocabulaire d’une précision maniaque (ô combien bienvenue en ces temps de confusion systématique), notre esthète, qui se révèle aussi discret moraliste, propose des réflexions un tantinet désabusées mais non dépourvues d’un humour très British, non pas sur la mode, qui n’intéresse que les conformistes, mais sur le style, par définition intemporel. C’est précisément ce que j’adore chez Scavini, cette indépendance d’esprit, ce conservatisme de bon aloi, sans rien de borné. Son courage aussi, car il rompt quelques lances contre la tendance universelle à l’avachissement. Ainsi, sa défense argumentée du costume me ravit : « Texture de l’étoffe, qualité de la coupe, accord avec une cravate, illusion de la pochette. Ainsi l’on s’amuse et l’on s’invite en société à l’étage que l’on veut ». Chaque matin, choisir un costume, une chemise, une cravate, la pochette et les souliers, relève d’un exercice de connaissance de soi et d’une forme supérieure de politesse. Avec lucidité, Scavini voit dans la disparition progressive du costume « un abandon du sens et de la profondeur », « un mouvement mondial d’abaissement du sens ». Superflus, le costume, la cravate, la pochette ? Ils sont le piment de l’existence, et l’aboutissement d’une recherche esthétique séculaire. Porter, contre vents et marées, une cravate, un nœud papillon ou un foulard, c’est résister à la boue du nivellement. Comme lui, je place très haut la simplissime cravate en tricot, celle qu’affectionnaient Lino Ventura ou Jean d’Ormesson. Et son éloge du fer à repasser ! L’ultime luxe aujourd’hui, quand on sort : repérer les rares chemises repassées (ne parlons pas des chaussures cirées et brillantes comme des miroirs…).

Moraliste, Scavini sait que l’élégance, qui ne dépend pas des moyens (via le commerce de seconde main, les soldes & les puces) est une haute forme de culture et le fuit d’un apprentissage – un construction de soi. Citons-le une dernière fois pour la route : « rendre les choses belles et distinguées est l’un des chemins du bonheur ».

Christopher Gérard

Julien Scavini, Billets d’élégance, Alterpublishing, 212 pages, 45.60€

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

20 février 2024

Avec Eric Werner

En 2008, je parlais pour la première fois d’Éric Werner, politologue suisse, professeur de sciences politiques à l’Université de Genève. Il avait alors signé à L’Âge d’Homme deux essais remarqués, L’Avant-guerre civile et L’Après démocratie, où il étudiait avec une rigueur d’entomologiste les dérives de notre modernité tardive. Dans un autre livre, Ne vous approchez pas des fenêtres, ce disciple du philosophe russe Alexandre Zinoviev se penchait sur « les postiches de la démocratie-fiction » et jouait finement du paradoxe pour démonter maints discours lénifiants, par exemple sur la gouvernance. Depuis toutes ces années, il bâtit son œuvre tout en collaborant à L’Antipresse de mon ami Slobodan Despot.

Dans Prendre le maquis avec Ernst Jünger. La liberté à l’ère de l’État total, il étudie les nouvelles formes de domination alors que se restreignent les libertés, et particulièrement la liberté d’expression (« Vous ne pouvez pas dire cela » est devenu un leitmotiv que nous entendons tous de plus en plus souvent) et que se détricote notre civilisation par l’effacement des références et des mémoires, par l’amnésie programmée (par exemple dans les écoles). Dans ce contexte, ne pouvons-nous pas presque parler d’une démocratie sans liberté ? L’État protège-t-il encore les citoyens … ou livre-t-il une guerre contre sa propre population ? Demeure-t-il le gardien des frontières ou les considère-t-il comme obsolètes, voire abolies ? Combat-il réellement la délinquance… ou celle-ci n’est-elle pas devenue un outil de pouvoir ? Défend-il la famille traditionnelle et l’école, garantes d’un authentique lien social ou favorise-t-il leur « déconstruction » (comprendre leur destruction, pierre par pierre), l’asservissement passant par l’anomie et par l’analphabétisme de masse ? En quoi le recours aux forêts, défendu jadis par le grand écrivain allemand Ernst Jünger (1895-1998), peut-il inspirer notre réflexion à l’heure du contrôle numérique et de la (vertueuse) restriction des libertés publiques, quand s’étend ce que Tocqueville, dans De la Démocratie en Amérique, appelle « un pouvoir immense et tutélaire (…) absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux » ?

Pour tenter de répondre à ces questions délicates, Éric Werner relit le Traité du Rebelle de Jünger (paru en 1951), et aussi Sur les Falaises de marbre, ce roman publié de manière miraculeuse en 1939 et dont la traduction française de 1942 inspira Julien Gracq et d’autres rebelles. Plus qu’une dénonciation de l’hitlérisme (ou du stalinisme), ce qu’il était entre autres, ce roman visionnaire mettait en scène de manière dantesque l’inexorable montée du chaos et de la barbarie.

Le Traité du Rebelle, ou le recours aux forêts est la (longue) traduction française du titre allemand original, plus lapidaire, Der Waldgang, littéralement « la marche en forêt ». C’est l’idée de marche à pied qui importe ici, car le Waldgänger, traduit en français par « Rebelle », est avant tout « celui qui marche en forêt », un piéton donc. Ce piéton résiste à sa manière à l’automatisation globale, pressentie par Jünger sous la forme de « l’inexorable encerclement de l’homme » par un État total, prélude à sa liquidation rationnelle. Jünger avait certes en mémoire les tueries industrielles de 14-18 et de 39-45, décidées et mises en place par une caste d’ingénieurs dépourvue d’ethos comme de nomos - l’incarnation du nihilisme. Pourtant, il voyait plus loin, sans doute grâce à son frère, le poète Friedrich-Georg, auteur d’un fondamental La Perfection de la technique.

L’un des multiples intérêts de l’essai d’Éric Werner, d’une magnifique densité, réside aussi dans l’éloge de la marche à pied, illustrée par un salut mérité à Sylvain Tesson, dont le récit Sur les Chemins noirs, narrant sa traversée en diagonale d’une France désertée, prend une valeur réellement initiatique en tant que défense d’une forme de secessio nobilitatis. L’immonde pétition dont Tesson fut récemment la cible démontre que la meute, toute à son adoration impie de la soumission, n’attend qu’un signe pour se jeter sur les piétons solitaires. Le comble de l’indécence réside à l’évidence dans la prétention de ces chacals à être des hommes libres.

Christopher Gérard

Eric Werner, Prendre le maquis avec Ernst Jünger. La liberté à l’ère de l’État total, La Nouvelle Librairie, 110 pages, 13€

On lira avec profit

https://www.revue-elements.com/prendre-le-maquis-avec-eric-werner-4-4-le-recours-aux-forets/

Il est aussi question d'Eric Werner dans mon Journal de lecture

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie, philosophie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 août 2023

Georges Sanders, canaille aristocratique

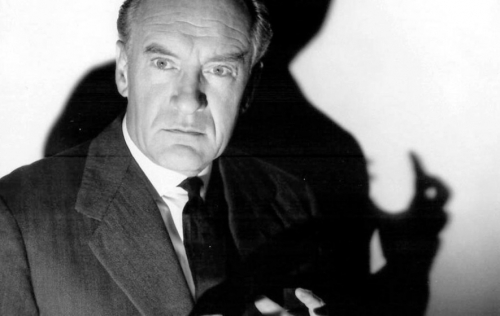

« S’il est vrai que le caractère d’un homme penche dans le sens du bien en fonction du plaisir, du degré de bonheur et de la quantité de tendre amour dont il a joui durant l’enfance, alors je devrais avoir le caractère le plus noble et le plus magnifique du monde. Personnellement, je pense être la preuve vivante de cette affirmation. Toutefois, un nombre surprenant de personnes sont d’un avis contraire. » Tout est dit en quelques lignes de et par cet acteur d’allure anglo-saxonne, Georges Sanders (1906-1972), qui, plus de trente ans durant, a joué sous la direction des plus grands réalisateurs, d’Alfred Hitchcock à Fritz Lang, de Joseph Mankiewicz à Julien Divivier, d’Otto Preminger à Roberto Rossellini.

Le titre original de ses amusants mémoires, Memoirs of a Professionnal Cad, donne le ton : cad, en anglais, désigne la crapule ou le goujat en version distinguée. Très vite, il se spécialise en effet dans le rôle du salaud élégant, espion nazi ou escroc cosmopolite : « J’étais décidément un très bon méchant. Ma méchanceté toutefois était d’un genre nouveau. J’étais infect, mais jamais grossier. J’étais une sorte de canaille aristocratique. (…) J’étais le type de traître qui déteste avoir une tache de sang sur ses vêtements ; pas tant parce que je redoutais d’être découvert que parce que j’aimais avoir l’air propre sur moi. »

L’homme naît à Saint-Pétersbourg, « dans un monde appelé à disparaître », au sein d’une famille de la haute société, d’origine anglo-écossaise ou, selon certains, dont son traducteur Romain Slocombe, fils naturel d’un prince proche de la famille impériale - ce qui est autrement plus romanesque. Maison à Saint-Pétersbourg, résidences d’été en Estonie et en Courlande, fêtes somptueuses - le jeune Georges fait alors partie des privilégiés, ses parents fréquentant la Cour. En 1917, dès les premiers troubles, Georges est envoyé en Angleterre au même moment où Lénine, une autre canaille, prolétarienne celle-là, débarque en Russie, avec l’aide des services allemands. Restés là-bas, ses parents échapperont non sans peine à la terreur bolchevique et se réfugieront, ruinés, en Grande-Bretagne. Après des études dans un collège privé, il connaît les boulots sans gloire mais lointains : l’Argentine et la Patagonie des années 20…

Venu un peu par hasard au cinéma par le biais du chant (il est baryton), Sanders va tourner, en Angleterre puis à Holywood, une bonne centaine de films en trente-cinq ans, interprétant tour à tour Vidocq et Landru, Bel-Ami et Gauguin. Dans ces films, il promène une silhouette de dandy cynique très Vieille Europe : d’après lui, il ne joue jamais que son propre rôle ! Ses mémoires fourmillent d’anecdotes drôles sur des tournages, par exemple pour Viaggio in Italia, de Rossellini, avec Ingrid Bergman, où il nous apprend que le réalisateur italien travaillait sans réel scénario et à son rythme, en donnant la priorité à la plongée sous-marine ou aux courses en Ferrari avec les trains italiens !

Marié un temps à la très riche actrice hongroise Zsa Zsa Gabor, il mène une vie de luxe : Cannes au Carlton, etc. Sa vision du monde tranche par sa totale lucidité, par exemple quand il décrit les États-Unis des années 50 : « Le principe d’obsolescence, le principe de recherche de motivation et le principe de perception subliminale semblent avoir été inventés seulement pour améliorer des méthodes par lesquelles les gens sont cyniquement induits à s’enchaîner pour payer des choses dont ils n’ont pas besoin avec de l’argent qu’ils n’ont pas. »

Puis vient le déclin, les navets remplacent les grands films, l’argent manque et les affaires plus ou moins douteuses n’arrangent rien. Tout se termine mal, mais avec style, par un suicide dans un palace espagnol. Dans ses poches, un mot en anglais : « Cher monde, je m’en vais parce que je m’ennuie. Je sens que j’ai vécu suffisamment longtemps. Je vous laisse avec vos soucis dans cette charmante fosse d’aisance. Bonne chance. »

Christopher Gérard

Georges Sanders, Profession fripouille, Mémoires, traduction & épilogue Romain Slocombe, Editions Séguier, 276 pages, 20€