07 août 2021

Terminal Croisière

A propos de Morphine monojet, l’un des précédents romans de Thierry Marignac, je disais ceci : « l’auteur de polars aussi originaux que Milieu hostile et Renegade Boxing Club a, de haute lutte, conquis sa place d’orfèvre par la grâce d’une langue drue et d’un œil de lynx. »

Ce verdict, je le maintiens mordicus à la lecture de Terminal Croisière, le roman qu’il a eu la gentillesse de me dédier. Depuis quelques années déjà, je l’exhortais à utiliser sa connaissance de la capitale de l’Union européenne dans un roman. C’est chose faite, et de façon plus qu’originale, puisque l’intrigue ne se passe ni aux alentours du Parlement ou de la Commission, ni dans ces pubs irlandais ou ces trattorias de luxe où surnagent chargés de communication et trafiquants d’influence, attachés parlementaires et barbouzes – « cette ambiance de sac et de corde ».

Non, Thierry Marignac nous décrit ce petit monde aussi corrompu que condescendant de façon indirecte, sur un paquebot de luxe et dans des containers de la police des douanes. Depuis A Quai et Cargo sobre, nous savons à quel point Thierry Marignac est fasciné par les zones portuaires et les huis-clos maritimes : Terminal Croisière en constitue la quintessence.

Nous y retrouvons, vieilli et passablement assagi, Thomas Dessaignes, traducteur de son métier, ex-facilitateur ONG, ex-employé de la Croix-Rouge expulsé de Moscou et lié naguère à la pègre des ghettos noirs, « demi-solde d’une caste inférieure d’employés internationaux ». Pour l’heure, familier des commissariats et des tribunaux bruxellois où il opère comme interprète de l’anglais et du russe, Dessaignes travaille pour le Ministère belge de la Justice. L’art de l’interrogatoire joue d’ailleurs un rôle essentiel dans ce roman complexe et d’une rare finesse psychologique qui rend bien le caractère tortueux du jeu cruel entre le policier, le suspect et leur interprète… qui, lui, ne croit à aucun des deux susmentionnés.

Invité par le Pen-Club à un séminaire sur le poète russe Derjavine, jadis Garde des Sceaux du Tsar, Dessaignes, qui est aussi traducteur de poésie russe (il s’agit bien d’une sorte de double de l’auteur), y fait la rencontre d’une journaliste russe, Svetlana, « aux yeux ardoise luisante de pluie » qui, elle, participe à un séminaire de la presse eurasiatique. L’arrestation d’un jeune Tchétchène pour détention d’opium, l’agression manquée contre cette journaliste trop indépendante, des paris clandestins à fond de cale, une mystérieuse panne des smartfaunes en pleine mer, les interrogatoires serrés d’un homme d’affaires britannique et d’ intermédiaires kazakh et géorgien scandent ce roman ficelé avec brio. Les allusions à un réseau d’influence kazakh comme à de mirifiques contrats pour un aéroport d’Asie centrale nous plongent dans les dessous de l’histoire contemporaine. Enfin, la description parfois lyrique des mélancoliques amours, passées et présentes, de Dessaignes illustrent ce syllogisme de l’amertume du regretté Cioran : « Plus un esprit est revenu de tout, plus il risque, si l’amour le frappe, de réagir en midinette ».

Le style de Thierry Marignac, sec et vif ; sa parfaite maîtrise du récit et de ses parenthèses temporelles, la finesse des observations - et surtout des allusions - font de Terminal Croisière un magistral roman de maturité.

Christopher Gérard

Thierry Marignac, Terminal Croisière, Auda Isarn, 168 pages, 12€

Voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2016/03/01/barbare...

Écrit par Archaïon dans Figures, Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

18 mai 2021

Avec Mario Andrea Rigoni

Professeur de littérature à l’Université de Padoue, spécialiste de Leopardi, critique littéraire au Corriere della Sera depuis quarante ans, Mario Andrea Rigoni a été l’éditeur en Italie de Cioran, dont il fut l’ami. J’ignorais tout de cet intellectuel italien et je dois à Michel Orcel, écrivain et traducteur émérite, de faire connaissance avec un auteur lucide et raffiné, excellemment traduit par le mystérieux Louis-Charles Reynaldi.

Mario Andrea Rigoni est un penseur asystématique qui cisèle avec soin (« N’offrir que le fruit, sans les feuilles ») des aphorismes définitifs que j’ai lus avec jubilation, comme par exemple : « La beauté est l’éclair de l’absolu dans la misère du temps ». Ou encore « Bien connaître sa langue est une conquête, un exploit, le mérite et la gloire de quelques-uns ».

S’y révèle une vision du monde d’une nette exigence, nourrie de Platon, de patristique gréco-latine et de bouddhisme japonais. Mario Andrea Rigoni est un seigneur.

En quelques mots sertis par lui avec goût, une vérité est rendue sans être appauvrie ni figée – du grand art : « Dans l’histoire du monde, on ne relève aucun véritable progrès, ni métaphysique, ni esthétique, ni même éthique. Rien qu’un admirable et vertigineux progrès technique, à la disposition du bien comme du mal. Mais, quand il concerne le bien, ce n’est jamais que comme un remède au mal. »

Fondi di cassetto est le titre du recueil, qui fait songer à Fond de cantine, les poèmes de Drieu la Rochelle, mais que le traducteur a changé en Impénétrable est le monde, ce qui vous a une autre densité. Rigoni distingue deux types de penseurs, les professeurs, qui peuplent colloques & bibliothèques, et les sages (Marc Aurèle, Leopardi, Nietzsche, Cioran), qui, eux, touchent aux vérités pérennes.

Et notre Rigoni de prophétiser : « Le viol de la langue est l’immanquable symptôme d’autres viols bien pires encore » ou « On nie aujourd’hui l’existence de ce que l’on appelait autrefois le caractère des peuples ; on repousse les hypostases métaphysiques ou les déterminismes biologiques, on redoute les implications raciales. » Mine de rien, Mario Andrea Rigoni vise juste.

Le mal, vu par les Anciens, qui, dans leur sagesse, ne lui attribuèrent en effet nul visage, comme par les Chrétiens, fait l’objet de réflexions désabusées : « Le Diable ne se révèle jamais au départ. Il se maquille, il est ambigu et insinuant. Il n’apparaît qu’à la fin de son oeuvre secrète, quand le mal est fait. »

Platon figure assurément parmi ses compagnons d’insomnie, un Platon vu comme réformateur de la vie intérieure davantage que comme utopiste politique. De même, Nonnos de Panopolis, poète de la basse Antiquité, lui inspire des lignes ferventes, où la figure de Dionysos s’apparente à celle du Galiléen.

Le Japon, « ce bloc de brumes et de ténèbres, impénétrable à l’œil occidental », lui inspire de jolies estampes sur la nature de cette civilisation polythéiste (i.e. qui ignore ces maux que sont la monolâtrie et l’athéisme) où « la beauté est toujours immanente, définie, ordonnée et cultivée », où « tout est jardin », « idéal d’harmonie calculée … et qui aurait plu, dit-il, au divin Platon. Botticelli est ainsi jugé digne d’être adoubé « japonais » ! Rigoni semble avoir bien perçu le caractère païen du Japon, entre animisme shintoïste et méditation zen : « Timidité, respect, élégance ».

Cioran, que Rigoni rencontra lors d’un colloque de Cerisy en compagnie de son ami Pierre Klossowski, est bien campé par cet autre insomniaque qu’est son éditeur italien : « Il ne se drape dans aucun jargon, où se dissimule le plus souvent l’escroquerie et le manque d’élégance. Il use d’un lexique commun et accessible à tous, intensément expressif et auréolé de poésie, jamais technique ni hermétique ».

Lui aussi voit bien à quel point Cioran avait vaincu en lui ce virus du fanatisme, dont les innombrables variants circulèrent tant au siècle vingtième.

De Cioran il cite cette déclaration qui m’enchante : « Je crois au destin comme un paysan ». Sagesse suprême sous le masque de la feinte ignorance.

Christopher Gérard

Mario Andrea Rigoni, Impénétrable est le monde, Editions Arcadès Ambo, 90 pages, 15€

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : arcadès ambo, cioran | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

06 mai 2021

Gueorgui Demidov, le rescapé du Goulag

C’est là une réelle résurrection que connaît aujourd’hui l’écrivain russe Gueorgui Demidov (1908-1987), physicien de formation, victime de la Grande Terreur de 1938. Comme des centaines de milliers d’autres innocents, il fut arrêté et condamné, lui pour « terrorisme trotskyste », un crime contre-révolutionnaire passible du fameux article 58 du Code de l’URSS. Déporté dans les camps de la Kolyma, il survécut à l’un des endroits les plus glacés et les plus terrifiants du globe, là où, disent les zeks (les détenus), « même les corbeaux ne font pas de vieux os », parce que, dans cet archipel concentrationnaire, « l’hiver dure douze mois, tout le reste c’est l’été ».

Après avoir purgé ses huit ans à extraire de l’or et à chasser des morses, Demidov reçut un supplément de dix ans pour n’être relâché qu’en 1951, et réhabilité en 1958. Vingt ans de perdus, mais la vie sauve, ce qui, dans le monde de Staline, était une chance.

Le jeune déporté s’était promis de survivre pour pouvoir un jour témoigner. Une fois libre, il se mit à écrire « pour le tiroir » et les amis et, dans les années 70, pour le samizdat, la presse clandestine. Surveillé par la police politique, Demidov vit ses manuscrits confisqués par le KGB. Il mourut sans savoir ce qu’il en adviendrait. L’expérience des camps est évidemment hallucinante ; elle l’emporte sur tout en horreur… mais de songer que, après pareil enfer, l’écrivain a vu disparaître ses manuscrits dans les coffres de l’Etat vous donne comme un coup de grâce…

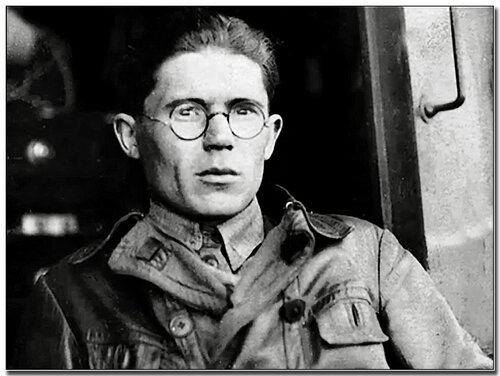

Au Goulag, Demidov fut l’ami de Varlam Chalamov (1907-1982), l’immense auteur des Récits de la Kolyma, l’un des principaux écrivains de la Terreur avec Soljenitsyne, dont il se distingue par un nihilisme absolu, quasi insoutenable. Chalamov croyait que Demidov n’avait pas survécu ; il disait de lui que c’était l’un des hommes les plus nobles et les plus intelligents qu’il ait rencontrés.

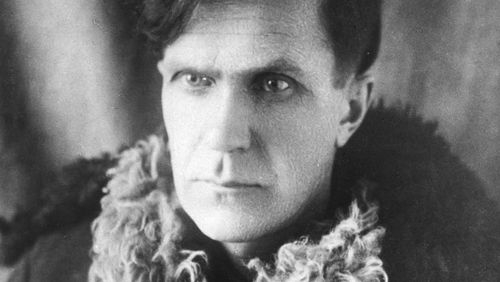

Varlam Chalamov

La glasnost gorbatchévienne permit à ces manuscrits confisqués de réapparaître et à ces écrivains, Chalamov comme Demidov, de sortir des oubliettes.

Doubar et autres récits est donc un livre sauvé par miracle de la destruction ; par sa puissance, il se place au niveau des récits de Chalamov, en version humaniste, ou de Soljenitsyne, en version agnostique.

Le lecteur y partage la vie quotidienne des détenus dans ces camps désolés, où les « crevards » tombent par milliers, où les assassins et les voleurs sont considérés par les gardes comme « socialement proches », alors que les politiques sont destinés à agoniser. Demidov montre bien que l’intention du système est d’exterminer sans bruit des pans entiers de la population et ce de façon aléatoire, les crimes étant le plus souvent imaginaires, pour ne pas dire absurdes.

L’enterrement à la sauvette, par moins soixante, du cadavre (dougar, dans l’argot des camps) d’un nouveau-né, la folie meurtrière d’un bourreau tatar, les naïves illusions d’un jeune procureur qui va voir Vychinski pour dénoncer « les fascistes infiltrés dans le NKVD » dans un climat de paranoïa générale et de cynisme obligatoire, tous ces récits font revivre une époque horrible avec une lucidité, une intelligence sensible qui forcent l’admiration.

Christopher Gérard

Guergui Demidov, Dougar et autres récits du Goulag, Editions des Syrtes, 280 pages, 22€

Il est question de Demidov dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Figures, Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature russe | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28 décembre 2020

Ode à l’homme classique

Comme chacun sait, l’élégance masculine classique doit l’essentiel d’elle-même à l’Angleterre* et la plupart de ses codes au sport, à l’exploration et à la guerre, la coupe et la finition d’un vêtement devant permettre une identification immédiate tout en permettant des mouvements parfois violents. Elégance et héroïsme se marient ainsi dans l’imaginaire du tailleur et de ses clients, qui, de manière subliminale, désirent ressembler à l’archétype de l’officier.

Cet idéal, celui de l’homme classique ou du gentleman - à juste titre préféré à celui, ô combien équivoque, du dandy - Le Chouan des Villes, pseudonyme d’un énigmatique Nantais, l’illustre dans sa vie depuis à peu près quarante ans et le défend depuis une quinzaine d’années sur la toile par le biais d’un blog célèbre. Naguère, j’ai eu l’occasion de dialoguer avec cet érudit qui est avant tout un homme de goût, entre autres pour un numéro de la revue littéraire Livr’Arbitres sur le dandysme. Le Chouan prône, sur le plan du vêtement mais aussi du savoir-vivre, les deux étant pour lui liés, un classicisme intégral, mode avoué, revendiqué même, de résistance à une modernité décadente. Notre Chouan se dit disciple de Pascal et de Baudelaire, de Barbey d’Aurevilly et de Toulet – un raffiné révulsé par l’uniformité et la monotonie d’une époque de moins en moins tolérante, car la beauté est devenue suspecte, presque coupable. La grisaille, la manie de l’égalité, telles sont ses - nos - mortelles ennemies !

Le Chouan des Villes est une sorte d’officier perdu qui mène un combat où « le réarmement civilisationnel passe par une réappropriation des codes vestimentaires ». Comme il le proclame non sans panache, « la nuit des inversions et des déconstructions n’a que trop duré ». Il n’est pas le seul : avant lui, sans bien entendu remonter à Barbey, l’Honorable James Darwen, avec son extraordinaire Chic anglais ; Tatiana Tolstoï, avec le précieux De l’Elégance masculine ; G. Bruce Boyer avec True Style ont marqué les esprits. Plus près de nous, le tailleur Julien Scavini, architecte de formation et dessinateur dans le style de la ligne claire (Blake et Mortimer ne sont pas loin), a publié deux jolis essais d’inspiration classique.

Le Chouan des Villes s’inscrit bien dans une tradition pour qui l’habit est tout à la fois signe de contradiction et marque de respect pour soi-même comme pour autrui.

Son essai constitue l’examen minutieux, d’une rare cohérence, de la garde-robe classique d’aujourd’hui, de la robe de chambre chère à Diderot au nœud papillon. A la tyrannie des sweat à capuche, jeans troués & godasses en plastique, s’oppose le règne du costume trois pièces, du chesterfiled et des boutons de manchettes. Eloge de la cravate et des gants, de la veste autrichienne (portée avec un foulard) et du richelieu (« oxfords not brogues », comme dit le héros du film Kingsman), courageuse défense du chapeau, ce livre bienvenu comblera tous ceux qui, comme l’auteur, poursuivent le rêve « d’une silhouette parfaite en ombre chinoise ».

Christopher Gérard

Le Chouan des Villes, L’Homme classique. Secrets d’élégance, préface et illustrations de Julien Scavini, AlterPublishing, 2020, 150 pages, 15€.

A commander exclusivement sur Amazon (manuscrit refusé par plusieurs éditeurs).

Lire aussi :

James Darwen, Le Chic anglais, Hermé, 1990.

Tatiana Tolstoï, De l’Elégance masculine, Acropole, 1987.

G. Bruce Boyer, True Style, Basic Books, New York, 2015.

Julien Scavini, Mode Men, Marabout 2014. Du même, Guide de l’élégance masculine, Figaro Magazine, 2016.

* Nul ne niera les apports de la France et de l’Italie, ni même du monde germanique.

Lire aussi, sur ARCHAION

mes chroniques du 20 octobre 2014 et du 24 septembre 2013.

Écrit par Archaïon dans Figures, Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : élégance masculine | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10 novembre 2020

La Correspondance Jünger - Schmitt

Monumental ouvrage que publient Pierre-Guillaume de Roux et la revue Krisis avec cette traduction française de l’édition exhaustive (six cent cinquante pages de texte serré, plus de mille notes d’une désespérante érudition à l’allemande) de la Correspondance échangée, et ce durant plus d’un demi-siècle, entre deux géants de l’Allemagne du XXème siècle, Ernst Jünger, le grand écrivain issu des tranchées (1895-1998) et Carl Schmitt (1888-1985), le théoricien du grand espace et de la décision, et aussi, hélas, le « chef de file des juristes du IIIème Reich ».

Des premières lettres datant de 1930 adressées par l’ancien capitaine des troupes de choc à « Monsieur le Professeur » jusqu’aux derniers échanges parfois plus amers des années 80, le lecteur suit les développements d’une amitié complexe, paradoxale, non dénuée de crises, nourrie par l’immense culture de ces deux hommes à l’évidence supérieurs.

Il est vrai que ces deux esprits encyclopédiques, le « reître méditatif », pour citer Antoine Blondin, et le constitutionaliste pète-sec, se révèlent, sur la longue durée - cinquante-trois ans – bien différents malgré leurs liens profonds, comme leur commune méfiance pour le rousseauisme et pour toute forme d‘humanitarisme (et en fait de romantisme en politique), un même penchant pour Hobbes et Machiavel, une même défiance à l’égard de la technique et du règne des masses, un même refus de cette haine, typique d’après la catastrophe de 1914, pour l’ennemi (vu non comme adversaire digne d’estime mais comme exclu du genre humain - thème ô combien actuel).

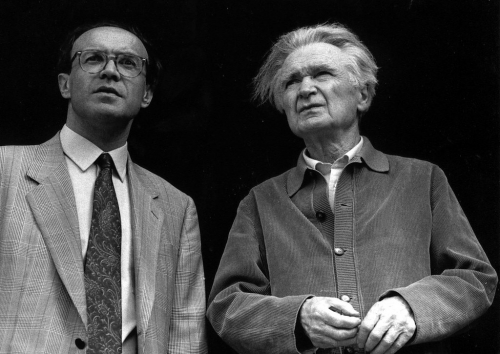

Ernst Jünger et Carl Schmitt en 1942

Pourtant, si Jünger garda toujours ses distances avec le régime hitlérien, Carl Schmitt prit, comme Heidegger, sa carte au parti unique. Plus grave, en 1934, après la Nuit des Longs Couteaux, il justifia ce bain de sang par un retentissant « Le Führer protège le droit » - texte qui ne lui fut jamais pardonné et qui lui valut, après 1945, un ostracisme tenace en Allemagne fédérale.

Si tous deux partagent une méfiance séculaire, catholique ou protestante, à l’égard des Juifs, Jünger ne versa jamais dans l’antisémitisme, allant jusqu’à saluer, dans le Paris de 1942, un médecin juif porteur de l’étoile jaune (« J’ai toujours salué l’Etoile » écrira-t-il au Docteur Sée un demi-siècle plus tard). Schmitt ne fit pas preuve de la même modération, lui qui accumula des articles peu ambigus sur la question juive. D’où l’amertume du juriste proscrit après la guerre lorsqu’il compara son propre exil intérieur sans fin et la (relative) renaissance littéraire de Jünger, pourtant lui aussi soumis à des critiques malveillantes.

Cette correspondance est d’une densité peu commune ; elle illustre un état de la culture qui appartient à une époque je le crains révolue, quand deux amis évoquent des auteurs grecs ou latins dans le texte, Mallarmé et Rivarol en français, Bosch et Breughel, Schopenhauer et le mage Hamann, que Jünger plaçait très haut.

Entre les lignes, car tous deux connurent la surveillance et même les menaces explicites de la police secrète, nous lisons des allusions au « Grand Tribunal de l’Inquisition » (le parti unique, vu par Jünger, dès 1934), à la guerre « démonique », à la chute dans la zoologie et à la détresse spirituelle de leur temps.

Deux hommes complexes, l’un, le chevalier de l’Ordre Pour le Mérite, plus attachant, l’autre, plus qu’ambigu (et disons-le, déplaisant malgré son étincelante intelligence), surgissent de cette Correspondance, qui se révèle comme le portrait en pointillé d’un siècle de fer.

Christopher Gérard

Ernst Jünger & Carl Schmitt, Correspondance 1930-1983, Pierre-Guillaume de Roux et Krisis, 654 pages, 39€

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |