14 janvier 2026

Sur la Source pérenne II

Quelles sont les modifications de cette troisième édition ?

Deux éditions du livre avaient paru, en 2000 puis en 2007, aux éditions L’Âge d’Homme, la si peu conformiste maison du

regretté Vladimir Dimitrijevic, qui accueillit, outre nombre de

Slaves, tant de Belges, de Pol Vandromme à Jean-Baptiste Baronian, de Georges Thinès à Hubert Lampo.

D’où cette troisième édition revue et augmentée (vingt-trois textes), sous la sobre casaque de La Nouvelle Librairie. Comme le dit à juste titre un critique belge, ce livre « s’inscrit dans la durée » : un quart de siècle. Dans dix ans peut-être, je publierai une quatrième édition…

À l’origine du titre, une expérience, une image aussi – la source vive qui coule, en plein cœur de Rome, sous la basilique San Clemente al Laterano, à côté du mithræum souterrain. Tout un symbole : une basilique paléo-chrétienne appartenant à des Dominicains irlandais, où subsiste, enfoui, le temple païen.

Vous évoquez dans le premier texte le paganisme comme religion de l’Europe et indiquez que son principal facteur de disparition fut évidemment l’évangélisation. Mais plus encore que la religion chrétienne, n’est-ce pas le découpage du temps calendaire qui a supplanté le temps organique, cyclique, du paganisme ? Et si cette dimension de l’existence est fondamentale au païen, comment peut-il encore l’éprouver essentiellement, voire se soustraire aux diktats de nos sociétés soumises aux horloges, aux agendas, aux contraintes horaires professionnelles comme privées ?

Avec l’évangélisation (souvent forcée : n’oublions pas que les

cultes païens furent interdits dès la fin du IVème siècle) et surtout la Contre-Réforme (car notre Moyen Âge était resté

foncièrement païen) s’impose en effet une autre vision du temps, linéaire et non cyclique, calendaire et non organique – officiel, en quelque sorte.

Augustin d’Hippone, platonicien puis manichéen dans sa jeunesse, développera, une fois converti au christianisme vers l’âge de trente-trois ( !) ans, sa vision d’un temps détaché des phénomènes naturels et observables, à savoir le mouvement des astres. Ce triomphe d’une abstraction sur le réel annonce, des siècles à l’avance, notre temps séquencé, celui des horloges numériques que vous évoquez. La posture païenne consiste à se réapproprier la vision cyclique, donc naturelle, du temps, celui qui fugit. Se soustraire, comme vous le dites justement, aux diktats utilitaristes et marchands, renouer avec les cycles et les fêtes, avec la ronde des saisons est un premier pas. D’où, je pense, une part du malaise contemporain, dû à cette rupture d’avec les rythmes cosmiques (agraires pour nos régions). Un exemple tout récent : la modification décidée d'en-haut, sans réelle concertation, dogmatique, des rythmes scolaires, une hérésie sur le plan pédagogique, qui fait la fortune des agences de voyage.

La claire conscience de la progression des cycles participe bien à la bonne santé du corps, de l’âme et de l’esprit. Pour ma part, j’ai la chance de vivre en bordure d’un vaste parc, où batifolent renards et rouge-gorge, hérons et écureuils roux. De ma fenêtre, je peux suivre, jour après jour, les métamorphoses de la nature – cet « éternel retour » en version microscopique est un spectacle apaisant autant qu’une source, pérenne, de bonheur et d’équilibre.

Vous rejetez toute manifestation de paganisme « clanique », collective comme autant de mascarades. Est-ce à dire que, à une époque où la communion a cédé le pas à la communication, le paganisme est la forme la plus aboutie, non de l’individualisme, mais du personnalisme ?

Je n’ai pas stricto sensu rejeté des manifestations de paganisme en raison de leur caractère clanique, dont certaines sont émouvantes et crédibles – je pense à divers groupes helléniques, baltes ou italiens. Ce n’est tout simplement pas ma tasse de thé et j’ai peu de goût pour ce qui pourrait dériver en mascarade.

Etre une personne différenciée (et non un individu récriminant avec aigreur pour ses droits), si possible debout et structurée autour d’une colonne vertébrale, au temps de l’individualisme grégaire, me paraît le défi à relever pour tout homme libre. Les engouements de masse et les comportements de meute m’inspirent de la méfiance. J’ai les curées, surtout si elles se prétendent vertueuses, en horreur. Les tribus m’ennuient… même si les liens communautaires des clans et de la famille au sens large apparaissent comme des protections pour la personne face au Léviathan moderne et contre les aléas du rapide destin. L’étude du courant personnaliste me paraît, comme vous le suggérez, une piste intéressante.

Vous dont le paganisme semble fondé sur un parcours individuel, allant de découvertes en révélation, de rencontres en partages, quelle est votre point de vue sur l’initiation ? La plus parfaite n’est-elle pas celle où, comme vous, l’on se choisit ses maîtres ? Vous considérez-vous comme un auto-initié ?

Les Mystères d’Eleusis ou de Mithra ont disparu et leurs secrets, diabolisés par l’Eglise, ont été perdus : ne subsistent que quelques formules, quelques bas-reliefs que les savants tentent d’interpréter. Comme vous l’observez, l’initiation pour moi est personnelle, fruit d’un cheminement relativement (pas totalement) solitaire, celui d’un contemplatif. Par nature, je ne suis pas à l’aise dans les groupes où l’on vous apprend à penser droit et où les ambitions puériles, les conflits de personnes accaparent l’attention et vous distraient de l’essentiel. Je n’ai donc pas accepté les propositions d’appartenir à l’une ou l’autre société à prétentions initiatiques, dont les « incarnations », parfois sympathiques, ne me convainquaient pas outre-mesure. J’y vois une sorte de théâtre, un réseau social ou professionnel, bien plus que l’occasion d’atteindre un niveau supérieur de conscience.

J’ai bien rencontré, en Inde, deux ou trois figures impressionnantes, mais qui s’inscrivaient dans une filiation

plurimillénaire dans le cadre de leur caste. J’ai pu en effet m’entretenir assez longuement avec les équivalents locaux de nos druides de jadis, qui m’ont, de manière quasi paternelle,

encouragé dans ma quête sans jamais vouloir me convertir. De certaines soirées passées sur le toit d’un temple à Bénarès, je garde un souvenir lumineux.

Votre géographie mentale est, comme vous venez de le dire, tournée vers l’Inde et plus encore la Grèce antique - Apollon. Vous parlez moins des hérésies, et je pense en particulier à la gnose. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette forme de pensée tout à fait originale ?

Mon livre débute en effet pas une invocation à Apollon Archer. Ma formation de philologue classique m’a, d’une certaine manière, rendu allergique à l’occultisme comme à toute forme de confusion. En effet, j’ai été dressé à accéder aux textes originaux dans leur langue originelle, à en effectuer une lecture la plus rigoureuse possible pour les comprendre avant de les interpréter. Il y a là un devoir fondamental de probité et de clarté qui m’a été inculqué dès mon adolescence : reditus ad fontes.

Les gnostiques, avec leur dualisme foncier, posture qui m’est

étrangère, n’ont jamais suscité chez moi qu’un intérêt strictement documentaire. Idem pour les hérésies chrétiennes, le catharisme par exemple, qui me fait horreur. Les figures d’Apollon et de Dionysos, la tradition gréco-latine dans sa limpide pureté me paraissent suffisamment riches et complexes ; une vie ne suffit pas à les maîtriser. Je n’ai donc pas le temps à perdre dans les souterrains de la sous-culture, fût-elle ancienne.

Quant à l’Inde, où j’ai eu la chance naguère de me rendre à trois reprises pour y dialoguer avec des brahmanes, elle m’intéresse en tant que conservatoire de valeurs et de rites remontant à notre préhistoire commune. Les trop peu nombreux cours de sanskrit suivis à l’ULB m’ont appris primo une forme de rigueur dans l’analyse, secundo l’importance des origines indo-européennes, jusque dans le vocabulaire.

Vous citez l’Allemand Ernst Jünger comme l’un des plus grands esprits du XX e siècle. Son personnage de l’Anarque dans le roman Eumeswill n’est-il pas la parfaite figuration du païen idéal des temps modernes ?

Je parle longuement d’Ernst Jünger dans Les Nobles Voyageurs, mon journal de lecture. J’ai eu la chance de correspondre avec lui à la fin de sa longue vie et même d’être cité dans Soixante-dix s'efface V, l’ultime volume de son journal.

Voici ce qu’il disait … à l’âge de cent ans : « Parfois, je pense que les Dieux aussi feront un jour leur retour, en se manifestant sous d’autres formes. Pour moi, dans la nature, le cosmos, il y a une dimension divine, sacrée. » Le même se range d’ailleurs parmi les partisans du retour à une expérience cyclique du temps : « La puissance du cosmos reste identique, il n’y a ni progression ou régression, ni accélération ou décélération qui puissent la modifier. Ce qui change, ce sont les figures... » Qui dit mieux en termes d’apollinienne clarté ? « Sans Dieux, pas de culture » confiait-il encore peu avant de mourir, alors qu’il méditait avec lucidité sur le retrait provisoire d'Apollon (« le poème s'affaiblit », remarquait-il) et son corollaire, le triomphe des Titans, c'est-à-dire, devant nous, cent ans de péril. Nous y sommes, dans le règne des Titans ! Comment ne pas partager ses inquiétudes sur le tournant totalitaire et brutal de notre époque ?

Vous traitez d’énormément de choses de l’esprit, d’auteurs et de livres, de textes et de citations, mais puis-je vous demander s’il existe une vision du corps, partant une diététique païenne, et si, dans la vie quotidienne, vous vous l’appliquez ?

Vous qui, cher Frédéric, êtes un ascète dans la plus pure tradition liégeoise, qui se nourrit de fèves bio des bords de Meuse et de thé vert, vous connaissez, y compris dans sa version wallonne, l’adage romain Mens sana in corpore sano, que nous devons à Juvénal. Etre philosophe, pour les Anciens, c’est aussi adopter un genre de vie. Les méthodes concentrationnaires de l’industrie agro-alimentaire, la pollution de notre biotope jusqu’au fond des océans, souillés par l’omniprésent plastique, jusqu’aux nappes phréatiques où se retrouvent des résidus chimiques et ce partout sur notre planète, ne peuvent que bouleverser l’homme conscient, et a fortiori le païen, c’est-à-dire quelqu’un qui tente de vivre en harmonie avec le cosmos – lequel commence dans notre cuisine.

Etre païen ne se limite pas à une forme de paillardise qui serait une saine réaction contre pisse-vinaigre et faux dévots. Tout ce qui nuit à la santé, les addictions et les drogues, la nourriture ultra-transformée, les produits de mauvaise qualité, les vins soufrés et bourrés de pesticides, sont aux antipodes du mode de vie païen. Engloutir une pizza surgelée est, comme le port d’un jogging informe ou d’une casquette de la police new-yorkaise, le premier pas vers la géhenne. En revanche, relire une Ode d’Horace en partageant un flacon pansu de vin naturel avec les amis relève de la plus ancienne civilisation.

Veuillez pardonner la brutalité de ma dernière question mais le but ultime du paganisme, par son inscription dans un vitalisme, son refus de la notion d’arrière-monde, son intransigeante discipline et sa quête de sagesse, n’est-il pas avant tout de se préparer à affronter la mort, pour lui voler sa victoire ?

Pour moi, être païen est en effet, malgré le bonum vinum du cher Horace, une forme d’ascèse : il s’agit, comme vous le dites, de parvenir à une forme de purification, non dans le sens d’un consolatrices, par essence des impostures. La mienne, de posture, est, je l’espère, éminemment tragique, aux antipodes de toute forme de ce que Montherlant appelait la morale de midinettes, aujourd’hui omniprésente comme les plastiques. Je ne puis croire un seul instant au salut, ni à tout ce qui nie la dimension tragique de l’existence. La lecture naguère de La Philosophie tragique, le chef-d’œuvre de Clément Rosset, un vrai Grec, m’a marqué à jamais. Le seul authentique blasphème, comme le dit Rosset, c’est l’oubli du tragique et l’acceptation de la consolation sous la forme de fables : espérance, rétribution post-mortem, salut sont pour moi des mots vides de sens. Des fables pour enfants terrifiés par la nuit obscure. Pour un vrai Grec, qui accepte l’irrémédiable, le destin est justifié autant qu’immérité. Non point l’illusoire bonheur, mais la joie. Refus de tout pathos, reconnaissance de l’universelle dureté : en ce sens, le récit, par Platon, de la mort de Socrate, qui boit la ciguë en devisant avec ses disciples, me touche autrement que celui de la Crucifixion du Fils (et son retour sur terre avant l’envol final). Je préfère donc les Dieux qui nous sauvent de la morale à Celui qui prétend nous « libérer » du destin, l’unique veritas sempiterna, pour citer Cicéron.

Christopher Gérard

Bruxelles, Calendes de juin MMXXV

Propos recueillis par Frédéric Saenen pour la Revue générale.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux, Opera omnia | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

13 janvier 2026

Entretien sur La Source pérenne I

En 25 ans, en un quart de siècle, votre dernier ouvrage, avec ses trois éditions successives, est bel et bien inscrit dans la durée. Doit-on attribuer cette résilience à la mission que s’était assignée jadis un jeune philologue classique qui refusait que sa discipline reste confinée aux musées, à une vulgate ad usum Delphini ou subisse les moqueries des utilitaristes claironnant que l’étude des langues anciennes « est une perte de temps » ? Quid de l’enseignement des humanités gréco-latines aujourd’hui, véhicules théoriques, avec d’autres, de la transmission des sources (pérennes) ? Leur défense n’est-elle pas un combat parallèle tout aussi essentiel que l’évocation littéraire et poétique des traditions vernaculaires partout en Europe ?

En effet, lors de mes études, j’ai perçu une double menace sur les langues anciennes : celle de leur disparition annoncée au nom de fariboles à prétentions égalitaristes (« privilège bourgeois », donc à supprimer d’office au lieu de le proposer à tous) ; celle de leur muséification qui pouvait aboutir à la neutralisation de notre héritage plurimillénaire par le biais d’une forme de relativisme, illustrée par la déclaration d’un celtisant qui, affolé par la puissance des mythes qu’il étudiait, m’affirma piteusement : « J’aurais tout aussi bien pu dédier ma vie à l’étude de l’Islam ».

Si l’on réfléchit bien, tout a été dit par les Anciens : Thucydide et Marc Aurèle, Tacite et Cicéron, tant d’autres, ont donné de l’expérience humaine un tableau exhaustif. La force d’un Platon ou d’un Sénèque pulvérise d’emblée les discours convenus, les propagandes les plus insidieuses, que les études gréco-latines, qui forment à la connaissance approfondie de la rhétorique, permettent de décoder, ou, pour parler post-moderne, de « déconstruire ». Défendre cet accès direct à l’héritage, cette formation de l’esprit dès le plus jeune âge relève du combat culturel au sens le plus noble du terme. Pas de plus puissant vaccin contre le virus de l’idéologie, quelle qu’elle soit. Pas de meilleure potion contre les ravages de l’amnésie collective. L’effondrement de la lecture, les mutations à marche forcée de l’enseignement vers un nivellement toujours plus intégriste, le triomphe de l’image (authentique ou non) et des écrans (avec la chute dramatique de la capacité de concentration) constituent de fameux défis pour les tenants d’une culture traditionnelle. Mais, pour paraphraser certain poète provençal, le désespoir en métapolitique est une sottise absolue, tant les cerveaux, notamment européens, possèdent une capacité d’adaptation, une créativité qui nous étonneront.

Quel est l’impact d’une œuvre comme celle de Walter Otto, que vous avez souvent cité mais qui reste trop peu connu, à mon sens, quand on aborde les thématiques de la « source pérenne » ?

En effet, vous avez raison, W.F. Otto est, comme Friedrich Georg Jünger, trop méconnu dans le domaine francophone, faute de traductions. Ce n’est pas à vous que je dois faire remarquer la paresse du monde éditorial francophone par rapport à l’intense activité des Italiens ou des Anglo-Saxons. C’est grâce à Marcel Detienne, anthropologue et historien des religions d’origine belge, que j’ai découvert Otto à l’âge de dix-neuf ans, en première candi ! Il s’agissait de sa magistrale préface à la traduction française de Les Dieux de la Grèce, chez Payot, où Detienne soulignait que ce professeur de grec, muté en 1934 à l’université de Königsberg par le nouveau pouvoir, professait « sa foi en Zeus l’Olympien ». L’apport d’Otto, outre une désespérante connaissance des sources dans la plus pure tradition de la Quellenforschung , est sa volonté, étayée avec rigueur, de comprendre le monde ancien avec les yeux d’un Grec. D’où ses portraits saisissants d’Apollon ou d’Hermès. Le même Otto avait aussi étudié le conflit entre monde antique et chrétienté, et l’obstacle épistémologique que constitue l’habitus judéo-chrétien, qui empêche de « voir » ces dieux grecs. Mon travail de dilettante s’inscrit dans cette prestigieuse lignée.

Votre démarche est-elle forcément plus héraclitéenne que parménidienne voire socratique ?

Je suis plus sensible à Héraclite qu’à Parménide, qui me reste encore hermétique. Je n’abandonne pas la partie ; j’attends la retraite pour retravailler tout ce pan de la pensée grecque. Le polémos héraclitéen, sa vision cosmique d’un univers éternel obéissant à des cycles cadencés est d’une totale poésie, et relève de l’inspiration pure, quasi divine. Socrate, lui, reste le père de la maïeutique et le maître de l’ironie, découvertes extraordinaires de la pensée européenne. Sans Socrate, nous ne serions pas aussi libres que nous ne le sommes (potentiellement). Et sans les Grecs, nous n’existerions pas. Imagine-t-on l’Europe, ne fût-ce que sans le théâtre, la tragédie et la comédie ? Socrate nous exhorte à la recherche de la vérité par-delà les faux-semblants ; il nous pousse à vouloir nous perfectionner sans cesse - le propre d’un maître.

Le récit de sa mort volontaire par Platon est saisissant ; il a marqué en profondeur tous les Bons Européens depuis vingt-cinq siècles. Avec Antigone, avec Ulysse et Hector, Socrate demeure l’une des figures les plus lumineuses de notre tradition.

Qu’en est-il de la tradition platonicienne. Peut-on oser vous placer dans les habits d’un nouveau Pléthon ?

Que serait l’Europe sans les grands mythes platoniciens, comme le mythe de la caverne, que le philosophe Jean-François Mattéi a étudié de manière magistrale ? Et la théorie de la connaissance, l’image de la montée du char ailé ? Le détachement des réalités sensibles pour découvrir le Monde des Idées ? Que dire de l’influence dans toute l’Europe d’un livre comme Le Banquet ? Et des visions cosmiques du Timée, qui inspirèrent sa théorie des atomes à Heisenberg ? Certes, Nietzsche s’oppose à Platon, de manière frontale… mais le défi n’est-il pas de penser Platon et Nietzsche de concert ?

Si je puis me permettre un conseil de lecture platonicienne, outre les textes du philosophe lui-même, il y a l’excellent roman du Roumain Vintila Horia, La Septième Lettre.

Lors de mes études à l’ULB, j’ai découvert chez un grand libraire de Bruxelles que vous avez aussi connu, Alain Ferraton, la biographie monumentale du philosophe byzantin Georges Gémiste Pléthon par François Masai, Pléthon et le platonisme de Mistra (Belles Lettres, 1956), dont la lecture me transporta. L’auteur était un dominicain défroqué qui avait enseigné dans mon université et dirigé un département à la Bibliothèque royale. Il avait côtoyé de grands savants belges qui avaient chacun étudié l’ancien paganisme : Joseph Bidez, le biographe et l’éditeur de l’empereur Julien ; Franz Cumont, le spécialiste du culte de Mithra ; le byzantinologue Henri Grégoire… La Belgique de la première moitié du XXème siècle a été un carrefour des recherches sur le paganisme, par exemple à l’Université de Liège pour ce qui du courant pythagoricien. Toute une génération libérée des carcans catholiques a pu s’épanouir et creuser un sillon très profond dans une zone sensible du savoir.

Plusieurs de mes professeurs avaient bien connu Masai ; l’homme détonnait par son immense érudition et aussi, comme plusieurs anciens ecclésiastiques qui avaient quitté les ordres, par son platonisme clairement paganisant - qui heurtait ces positivistes pur sucre (dont je ne fus jamais).

Vous comprenez donc que, dans mon premier roman, Le Songe d’Empédocle, j’ai tenu à célébrer Pléthon et ses disciples, réunis dans la société secrète qu’il avait créée pour défendre l’hellénisme menacé par les Ottomans, La Phratrie des Hellènes. Un chercheur français, Claude Bourrinet, qui a écrit sur Jünger et Stendhal (ce qui est bon signe), vient de livrer une étude sur Pléthon, Zoroastre et Sparte, à laquelle je renvoie.

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2025/04/29/p...

Rappelez-nous les raisons de votre engouement pour la figure d’Empédocle ?

Empédocle d’Agrigente, penseur à la vie mystérieuse, devin errant, a exercé sur la pensée européenne une influence énorme, notamment par sa théorie des Quatre Eléments. Nietzsche disait de lui qu’il était « la figure la plus bariolée de la philosophie ancienne » et qu’il définissait comme « l’homme agonal ». Le Zarathoustra de Nietzsche doit beaucoup à cette figure fascinante qu’il décrit comme « le philosophe tragique par excellence », dont il loue « le pessimisme actif et non quiétiste ». Empédocle a aussi influencé Platon, Aristote, Lucrèce et Plotin, avant de laisser une empreinte sur l’hermétisme arabe et persan. Enfin, Hölderlin et Schopenhauer, Freud et Bachelard ont cheminé à ses côtés. Empédocle préférait créer des énigmes que dicter des solutions ; il a été mal compris pendant des siècles, déformé même, et ce au nom du principe du tiers exclu, qui exige qu’un philosophe ne peut en aucun cas se doubler d’un mystique. Or, chez Empédocle mythe et raison s’harmonisent dans une quête tant intérieure qu’extérieure. Mieux : un courant empédocléen se mêle au pythagorisme pour survivre bien plus tard que prévu dans le soufisme et chez nos alchimistes. Vous voyez qu’il s’agit d’une de ces figures souterraines de la culture européenne, dans l’ombre mais essentielle.

Votre position de philologue classique, qui parle de plein droit du paganisme grec, vous immunise contre tout un kitsch pseudo-païen, de la Wicca américaine aux druidismes de pacotille. Quel message adressez-vous à ceux qui risquent de tomber dans ce piège ?

Si je n’ai guère d’intérêt pour la Wicca, qui se développe surtout en terre anglo-saxonne et protestante, où la tradition du carnaval est moins enracinée que chez nous, catholiques (je parle en païen post-catholique ; je serais né protestant ou orthodoxe, mon discours varierait sans doute), le druidisme, lui, mérite plus d’attention car il a beaucoup évolué depuis trente ans. De loin, je suis l’un ou l’autre nouveau druide et je dois avouer que cela se décante et que leur travail me semble sérieux. Il y a bien sûr dans nombre de groupes un kitsch wiccan ou néo-celtique, avec tatouages et tutti quanti, qui m’horrifie à cause de leur mauvais goût, et de leur confusionnisme qui n’évite pas les génuflexions « correctes ».

Le message ? Retour aux textes, lecture rigoureuse, rejet de toute dérive mercantile, de tout délire confusionniste.

Aujourd’hui, en ce jour de mai 2025, quelles pistes explorez-vous ou quelles pistes suggérez-vous d’emprunter à vos lecteurs ?

Une piste me vient à l’esprit, à développer dans le cadre d’un monde multipolaire : le filon taoïste, en pleine renaissance dans la Chine contemporaine, future puissance hégémonique. Un mode de pensée païen, polythéiste et non dualiste, me paraît une façon de nouer un dialogue avec les taoïstes et aussi les confucéens, dont nous avons beaucoup à apprendre en termes de longue mémoire. Idem avec les Indiens et les Japonais, chez qui le fait de ne pas se présenter comme chrétien ou « occidental » (donc « supérieur ») facilite le dialogue. Il y a là un capital de sympathie, une possibilité d’entrer dans d’autres logiques qui me paraissent importantes dans le cadre d’une stratégie globale.

Christopher Gérard

Ixelles, Calendes de juin MMXXV.

Propos recueillis par R. Steuckers

Commandez directement chez l'éditeur, qui travaille de manière artisanale (et en toute liberté) :

https://nouvelle-librairie.com/boutique/editions-la-nouvelle-librairie/la-source-perenne-un-parcours-paien/

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux, Opera omnia | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 décembre 2025

SOLSTITIUM

A tous les amis & correspondants

je souhaite un joyeux solstice d'hiver

et une heureuse année MMXXVI

Pour rappel :

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17 novembre 2025

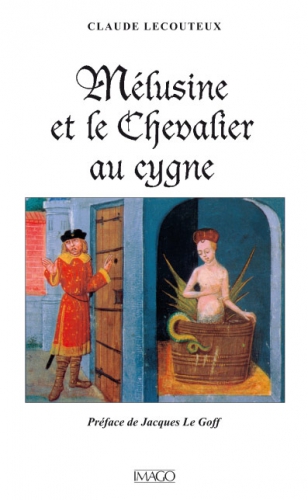

In memoriam Claude Lecouteux

Comment ne pas déplorer la mort de Claude Lecouteux (1943-2025), ancien professeur de littérature et civilisation germaniques du Moyen Age à l’Université de Paris IV-Sorbonne, auteur de nombreux essais ?

Claude Lecouteux a consacré sa thèse aux monstres dans la littérature allemande du Moyen Age. Il a publié une quinzaine d’ouvrages et une centaine d’articles, généralement sur le merveilleux pagano-chrétien.

Avec Philippe Walter, auteur d’une indispensable Mythologie chrétienne. Rites et mythes du Moyen Age (Imago), il a accompli un travail fondamental pour une meilleure connaissance du fonds païen de notre civilisation, tel qu’il se révèle dans les textes médiévaux. A la suite de Dumézil, de Duby et de Le Goff, Cl. Lecouteux a entrepris une authentique archéologie de l’imaginaire européen. L’une de ses intuitions, qu’il a corroborée au fil de ses livres, est que, pour nos régions, le Moyen Age germanique est tout aussi important que le celtique ou le roman. Par ses travaux rigoureux, il nous invite à redécouvrir le légendaire germano-scandinave, qui a profondément marqué notre culture.

Parmi ses livres, conseillons son Petit Dictionnaire de mythologie allemande (Ed. Entente, Paris 1992), et sa série sur les êtres mystérieux qui peuplent nos légendes: Les Nains et les Elfes au Moyen Age (1988), Fées, Sorcières et Loups-Garous au Moyen Age (1992), Mélusine et le Chevalier au cygne (1997). Voir aussi Chasses fantastiques et Cohortes de la nuit au Moyen Age (1999). Tous ces livres sont publiés par les éditions Imago, qui avaient déjà édité in illo tempore le stimulant essai de David Miller, Le Nouveau Polythéisme (1979).

Un entretien pour la revue Antaios, datant de 1998.

Christopher Gérard : Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ?

Je suis professeur à la Sorbonne (Paris IV), titulaire de la chaire de littérature et civilisation allemandes du Moyen Age. Bien que cette matière ne soit qu'une option au sein du cursus, elle attire suffisamment d'étudiants pour former ensuite de futurs chercheurs. Mon enseignement porte essentiellement sur les textes littéraires et riches en croyances de toutes sortes, puis, au niveau du Diplôme d'Etudes approfondies, mon séminaire aborde des thèmes plus spécialisés. Ces dernières années, j'ai traité des listes de superstition au bas Moyen Age, de la Chasse infernale, des Charmes et conjurations ; en 1998-99, je parlerai des morts malfaisants et de la préhistoire du vampire. Pour me définir, je dirai que je suis médiéviste avant d'être germaniste, ce qu'on me reproche parfois, m'intéresse essentiellement à l'univers des mentalités dont je tente de retrouver la cohérence par-delà toutes les dénaturations, soient-elles dues à l'influence de l’Eglise ou à l'évolution historique. C'est ainsi que je peux suivre la dégradation d'anciens mythes au rang de légendes et la survivance des grands archétypes. Bref, mes collègues m'appellent le chasseur de curiosités. Mais grâce à ce domaine de recherches, j'ai pu constater que ce que je mettais au jour n'intéressait pas que les médiévistes, et j'ai donc des contacts très intéressants, par exemple avec Philippe Wallon, médecin psychiatre chercheur à l'INSERM, qui travaille sur le paranormal, avec l’équipe que le professeur Yoko Yamada anime à Nagoya et qui étudie les conceptions de l'au-delà.

Quels furent vos maîtres, vos éveilleurs et d'où vous est venue cette passion pour notre héritage païen que, de livre en livre, vous mettez au jour?

C'est la lecture des contes et légendes qui m'a peu à peu mené au domaine de recherches que je défriche depuis un quart de siècle. Puis j'ai découvert Mircea Eliade, Gaston Bachelard, Gilbert Durand, A.H. Krappe, Th. Gaster, qui m'ont ouvert les yeux vers des domaines fascinants. Ensuite, tourné vers les anciens textes depuis mon adolescence, je me suis consacré au Moyen Age, croyant naïvement que je pourrais un jour en faire le tour et, dès la Maîtrise, j'abordai le merveilleux dont je ne tardai pas à discerner la complexité. Grâce à Jacques Le Goff, je commençais bientôt à tenter de voir au-delà des apparences, puis I'aide de Régis Boyer m'orienta vers mes recherches actuelles. La rencontre de représentants de diverses disciplines - anthropologie, ethnologie, histoire, romanistique, slavistique, folklore - m'apprit que dans le domaine que j'avais choisi rien ne pouvait déboucher sur des conclusions pertinentes si l'on ne prenait pas un cap pluridisciplinaire. Les travaux des chercheurs d'outre-Rhin, Felix Karlinger, Lutz Röhrich, Will-Erich Peuckert, Leander Petzold, Dieter Harmening, Rudolf Schenda m'ont beaucoup apporté au départ, puis ce furent ceux des chercheurs scandinaves - C. von Sydow, D. Strombiik, R. Grambo par exemple - et belges , ici je citerai les noms de Samuel Glotz (Binche), Roger Pinon et André Marquet. En France, les travaux de Jacques Berlioz, Nicole Belmont, Marie-Louise Ténèze et ceux du Centre Alpin et Rhodanien d'Ethnologie (Grenoble), avec Christian Abry et Alice Joisten, Robert Chanaud et Donatien Laurent, m'ont révélé que dans le domaine étudié nous étions confrontés à des croyances et des traditions qui se rient des frontières et qui relèvent des structures anthropologiques. J'ai enfin une grande dette de reconnaissance envers Georges Zink (Paris IV) qui m'a initié aux arcanes de I'analyse des textes, et envers Jean Carles (Clermont II) qui m'a appris à écrire pour un lectorat qui ne se compose pas uniquement de spécialistes. II ne faut pas que j'oublie Jacob Grimm, génial précurseur, dont j'ai eu plus d'une fois l'occasion de vérifier la justesse de ses intuitions. C'est un modèle de pluridisciplinarité, de curiosité intellectuelle, qui a su mettre la philologie au service de la mythologie. Si je me consacre à l'étude de ce que vous appelez notre héritage païen, c'est parce qu'il structure notre pensée jusqu'aux premières décennies du XXe siècle. Donc, connaître le passé permet de mieux comprendre le présent. Cet héritage est richissime et se cache derrière ce que l'on a appelé “ superstitions ”, mais dès que l'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il s'agit de croyances reposant sur une longue tradition que I'Eglise n'a jamais pu éradiquer. Et aussitôt qu'on jette un regard sur les témoignages d'Europe centrale et septentrionale, on prend conscience des ravages de l'évolution historique. La confrontation des croyances de pays ayant évolué moins rapidement avec ceux d'Europe occidentale révèle le fonds païen ou, si l'on veut, peu ou pas christianisé, son unité extraordinaire puisqu'on relève des parentés étonnantes entre des pays aussi éloignés les uns des autres que la Bretagne et la Roumanie, la Scandinavie et l'Espagne, sans que l'on puisse discerner de liens génétiques. On débouche sur un mode d'appréhension du monde très archaïque et sur ce que Gilbert Durand a appelé les structures anthropologiques de l'imaginaire, ou encore la psychic unity de M. Wundt.

Que devez-vous à G. Dumézil, à H. Dontenville?

Je dois à Dumézil la méthode alliant philologie et structure, la notion de fonctions autour desquelles s’organisent les mentalités. Sa lecture des anciens mythes sous leur déguisement en romans m’a beaucoup apporté, m’a en quelque sorte appris à lire, à repérer les indices, les failles, les incohérences, les motifs sans suite, les dédoublements de personnages, bref tout ce qui indique que le texte que l’on a sous les yeux repose sur autre chose, sur des données plus anciennes qui possèdent un autre sens même si elles véhiculent un message semblable. Mes livres de chevet sont ses ouvrages Mythe et épopée, Du Mythe au roman.

Dontenville m’a montré qu’il fallait prendre en compte les traditions populaires et ne pas les considérer comme un simple folklore. Du reste, la Société de Mythologie française qu’il a fondée, produit régulièrement des travaux remarquables, très utiles, dans le cadre de l’Atlas mythologique de la France, - qui sont publiés dans le Bulletin de la Société. Dontenville fut un initiateur, au sens le plus noble du terme. Ses travaux m’ont permis de prendre conscience de l’extraordinaire parenté des croyances européennes entre elles et m’ont conforté sur la voie comparatiste choisie.

Pouvez-vous dire un mot de votre méthode de travail ? Peut-on parler dans votre cas, et dans celui de Philippe Walter, par exemple, d'archéologie de l'imaginaire, d'une sorte de comparatisme continental ?

La méthode que j'utilise est simple et marie aussi bien Descartes, que Claude Bernard, V. Propp, A.J. Greimas et Georges Dumézil. Je commence d'abord à définir le champ sémantique des concepts clés des croyances que je rencontre. Philologue de formation - j'ai enseigné la philologie germanique pendant dix ans à l'Université de Caen -, j’ai toujours été choqué de voir que l'on utilisait pêle-mêle des dénominations touchant aux créatures de la petite mythologie. Kobold, Schrat, Mahr, Bilwiz, Zwerg, Elbe, etc., apparaissaient comme interchangeables dans les études que je lisais. Vérification faite à l'aide des gloses latines du haut Moyen Age, puis des lexiques et vocabulaires, je vis que chaque être possédait une spécificité à l'origine et que c'est au fil des siècles que des amalgames s'étaient produits, que les vocables étaient devenus des mots-valises, d'où la difficulté d'en retrouver le sens premier. Une fois établi le ou les sens, je rassemble le plus large corpus possible, dans toutes les langues que je connais, sans exclure aucune forme d'écrit. Pour moi, le texte prime tout. Ensuite, je classe, confronte, dégage points communs et divergences, établis des critères de pertinence, une grille de déchiffrement -, sépare le fonds païen de sa gangue cléricale, sort du Moyen Age pour voir ce qui a survécu dans les traditions post-médiévales. Je dois reconnaître que la moisson est très riche et souvent étonnante. Je constate non seulement des correspondances extraordinaires entre les différents pays d'Europe, mais aussi la survivance - on pourrait même parler de pérennité des antiques croyances jusqu'aux temps modernes, surtout dans les régions écartées qui sont de véritables conservatoires. En même temps, la cohérence de l'ensemble qui, au Moyen Age, apparaît sous la forme de membra disjecta, prend forme, les grands axes se dégagent: la vie, la maladie, la mort, la prospérité, le malheur.

Pour la mort, j'ai commencé par étudier les fantômes et les revenants non christianisés, bien plus riches que ceux des exempla, ce qui m'a permis de déboucher sur la notion de double (alter ego) et d’âme plurielle, que j'ai complété en me penchant sur les fées, les sorcières et les loups-garous. I1 me restait un gros morceau à défricher, la Chasse infernale, troupe de revenants particuliers. C'est chose faite. En marge des enquêtes, je traduis les textes qui servent de support à mes conclusions et les publie, entre autre chose pour contrer la critique pas toujours bien intentionnée et souvent ignorante des témoignages scripturaires : les critiques sont souvent des théoriciens glosant sur des études et non sur des faits, maniant des concepts mal définis et possédant une vision monodisciplinaire.

Avec Philippe Walter, nous faisons de l'archéologie mentale et collaborons depuis de nombreuses années, lui dans le domaine celto-roman, moi dans le domaine germanique, ce qui n'exclut pas, bien sûr, des incursions dans nos champs respectifs. En utilisant un comparatisme bien pensé, nous découvrons les mêmes choses, et la force de Philippe Walter est son incomparable connaissance des textes, notamment des vitae qui, il I'a prouvé, nous ont transmis l'essentiel de la mythologie de nos ancêtres.

Depuis des années vous dépouillez inlassablement les textes médiévaux, notamment ceux de l'aire germanique. A quelle conception du temps êtes-vous sans cesse confronté ?

Le temps que je rencontre est cyclique, c'est le grand temps de Mircea Eliade, 1'éternel retour, avec des points forts comme les Douze jours, Pâques, la Pentecôte, les Quatre Temps, etc. Les croyances dessinent un véritable calendrier païen. Philippe Walter en a déjà déchiffré une bonne partie et les travaux de Claude Gaignebet ont apporté beaucoup de lumière. Un desiderata des recherches serait de faire des monographies sur chacune des dates clés dudit calendrier. Nous en avons pour le Carnaval, les Douze jours, mais beaucoup reste à faire. Je rencontre aussi un non temps, un temps aboli, celui de I'au-delà, qui parfois est simplement ralenti. Là encore, diverses notions se télescopent et il faudrait préciser bien des choses car même les dieux sont susceptibles de vieillir, ce qui prouve qu'ils n'échappent pas au temps, et s'ils ne possédaient les pommes de jouvence d'Idunn, que deviendraient-ils ?

Comme le professeur Régis Boyer, vous avez étudié la figure complexe du double, qui semble bien fondamentale dans cette vision du monde...

Avec Régis Boyer, nous avons l'avantage d'avoir accès aux travaux des chercheurs scandinaves, travaux méconnus ici pour de simples raisons linguistiques. Or, se penchant sur les traditions scandinaves, finnoises et altaïques, des chercheurs comme Ivar Paulson ont mis en évidence l'existence de l'âme plurielle, dont le double relève. R. Boyer présenta les concepts de hamr, hugr et de fylgia et, sur la base de ses travaux et en utilisant les ressources de la philologie, je découvris que les Germains continentaux avaient eu, eux aussi, de semblables conceptions. Elargissant le champ d'investigation à l'ensemble de l'Europe et en tenant compte de ce que l'on appelle à tort le folklore, j'arrivai à la conclusion que ce que Régis Boyer appelait “ la forme interne ” n'était autre que le double. La lecture des études de 0. Rank et, surtout, de H. Lixfeld sur la légende du roi Guntram, m'apportèrent les dernières preuves que le double relevait bien de l'univers mental de nos ancêtres et que la christianisation ne I'avait pas fait disparaître. Le concept de double est fondamental puisqu'il explique les formes non humaines de l'homme - le loup-garou par exemple, les transports au loin alors que le corps est en léthargie, certains rêves enfin.

Peut-on à votre avis encore parler d'Occident chrétien ? Le concept de pagano-christianisme ne correspondrait-il pas mieux à l'Europe médiévale ?

Je crois qu'il est plus simple de parler de foi mêlée, concept utilisé par les clercs islandais du Moyen Age, car nous sommes sans cesse confrontés à des phénomènes de syncrétisme. Le christianisme est la religion dominante, mais il n'empêche pas les hommes de continuer à agir et penser comme leurs ancêtres. En fait, deux surnaturels vivent parallèlement et s'interpénètrent ponctuellement. On a recours aux anciens dieux païens quand Dieu ou ses saints ne répondent pas à ce qu'on attend d'eux. La Saga du christianisme est un bon exemple de cette forme de pensée : le père de Kodran accepte de se convertir si l'évêque lui prouve que Dieu est plus puissant que le génie qu'il vénère ! Si dans l'univers païen le genius catabulli s'occupe du bétail et le protège, il est peu à peu suplanté par des saints spécialisés. Le mixte pagano-chrétien ressort admirablement des charmes et conjurations qui nous sont parvenus : là, les éléments chrétiens sont coulés dans un moule païen et compris comme une forme de magie. Nous avons affaire à des gens pragmatiques : deux surnaturels valent mieux qu'un, alors autant mettre toutes les chances de son côté en invoquant simultanément tous les dieux connus ou leurs parèdres et hypostases.

Quelle est la place du fond chamanique dans cette religiosité continentale ? Le thème de la Chasse sauvage, que vous étudiez dans votre dernier livre, vous semble-t-il central ?

Le fond chamanique est important, plus qu'on ne le croyait il y a encore une décennie. Il est sous-jacent, souvent bien dissimulé et dénaturé, transposé dans la sphère des miracles par I'hagiographie, mais il transparaît dans la mythologie - les boucs de Thor - et dans la littérature des révélations. Je pense ici plus particulièrement aux voyages dans I'au-delà qui rappellent étrangement ceux du chamane parti à la recherche de l'esprit du malade que des démons ont emporté. Toutes les littératures médiévales ne sont pas aussi riches. Peter Buchholz a fait la synthèse éclairante des traces de chamanisme dans les textes norrois. Carlo Ginzburg a montré que les Benandanti relevaient d'antiques conceptions chamaniques. Les autres traces ont été mises au jour par les ethnologues et les folkloristes. Des thèmes comme la compréhension du langage des oiseaux ou des animaux, la disposition des os de I'animal sur sa peau afin qu'il revive, la valeur symbolique et religieuse de chiffres (le 9 par exemple), la conception de I'arbre du monde, tous ces thèmes et motifs nous viennent du chamanisme. Il faudrait aussi parler des combats rituels à des dates précises, de la conception de I'au-delà, de la vie et de la mort. Le terrain de recherche est immense mais nous disposons maintenant des outils qui permettent d'avancer. Le plus difficile était de découvrir les premières traces, ensuite les morceaux du puzzle s'ajustèrent peu à peu et la cohérence de cet univers mental sortit de l'ombre. J'attends avec impatience la grande synthèse à laquelle travaille mon ami Ronald Grambo (Kongsvinger, Norvège).

Quant à la Chasse sauvage, c'est l'une des questions les plus ardues qui soit. D'abord le terme est impropre puisqu'il recouvre Chasse sauvage proprement dite, Chasseur diabolique, personnage surnaturel lancé à la poursuite d'une proie - Philippe Walter a réussi à montrer qu'il s'agissait d'un vestige de hiérogamie, de la traque de la vierge mère afin d'assurer une fécondation, une fertilisation, - et enfin Chasse infernale, cohorte de morts qui passe sur terre à dates fixes. Je me suis essentiellement consacré à cette dernière forme, montrant qu'il fallait impérativement distinguer ce que Chasse sauvage désignait sous peine de retomber dans les erreurs anciennes, qui ont la vie dure! Il y a peu, Jean-Claude Schmitt affirmait encore que Hellekin est le “ roi des morts ”, interprétation reposant sur une étymologie aberrante. Toutes les cohortes de la nuit ne sont pas des chasses, j'ai exposé il y a peu les critères de différenciation qui permettent d'y voir un peu plus clair. Pour compliquer les choses, il y a les travaux de 0. Höfler sur les confréries d'hommes masqués. Höfler est parti d'une idée préconçue qu'il a tenté de prouver, éliminant ce qui ne cadrait pas avec ses vues, aussi fut-il facile à Friedrich Ranke d'énumérer les failles de son raisonnement. Pourtant, lorsqu'on reprend les textes eux-mêmes dans une perspective européenne - mon corpus comprend plus de 150 textes ! - force est de constater qu'il y a du vrai dans ce qu'affirme Höfler : il existe un lien entre ces confréries et la Chasse infernale. Il est difficile à préciser car le temps a fait son œuvre, et la question à laquelle il faudra répondre un jour ou I'autre est celle du primat: les confréries sont-elles issues de la Chasse infernale, en sont-elles une imitation, ou bien est-ce l'inverse et aurions-nous affaire à une réinterprétation ? Je peux répondre dans l'état actuel de mes travaux, crois même que seul un groupe de chercheurs de disciplines différentes le pourrait. Le thème est important non seulement au Moyen Age mais après, voyez les traditions scandinaves sur Oskoreia, Asgerdreia et Guro Rysserowa. Nous sommes face à un amalgame, à un écheveau quasiment inextricable où se mêlent l'idée que la mort n'est pas une fin, que les morts règnent sur la fertilité et la fécondité, etc. Le culte des ancêtres est omniprésent, la transformation desdits ancêtres en génies et en démons (au sens grec !) partout visible. En ce sens la Chasse infernale est l'un des foyers des représentations qui relèvent du paganisme.

Quel mythe vous paraît le mieux illustrer l'esprit du paganisme européen ?

Je ne me suis jamais posé la question car elle suppose faire un choix et proposer une définition du vocable “ mythe ” - pour moi, c'est avant tout un double langage, un muthos et un logos, qui reflète une vision du monde (Weltanschauung), et c'est celle-ci que je cherche à découvrir derrière le mythe à proprement parler. Centrale est à mon avis la conception que la mort n'est qu'un état temporaire, une retraite provisoire - on peut revivre, se réincarner -, que la famille comprend les aïeux et les vivants, que l'homme n'est jamais seul mais peut compter sur les habitants de I'autre monde. Parlerai-je de mythe ? Je ne sais pas, mais s'il en est un qui exprime bien cette idée, c'est je crois celui d'Orphée, qui, justement, concentre en lui de clairs vestiges de chamanisme. Mé1usine en représente un autre aspect, celui des rapports de I'homme à la transcendance ; il faut y rattacher le mythe des femmes cygnes et des épouses surnaturelles ; la fontaine de jouvence, qui se retrouve dans Wolfdietrich (Xllle siècle), atteste la victoire de l'homme sur le vieillissement qui conduit à la mort. On peut tracer le stemma des principaux mythes à partir de l'archétype “ trépas ”.

Quelle est la figure du panthéon vieil-européen qui rencontre votre préférence ? Serait-ce Mélusine ?

Oui, vous avez raison ! Mélusine, mythe éternel capable de s'adapter au fil des temps, est un magnifique territoire de recherche, mais si je me suis penché autrefois sur ce qu'il y avait avant elle, sur son origine, je regarde maintenant ce qu'elle est devenue après le Moyen Age, et c'est tout aussi intéressant. D'anciens archétypes sont réactualisés, de nouveaux sens produits, le mythe sans cesse réé1aboré. Comme nous savons que des manuscrits se sont perdus, il faut compter sur la transmission orale, ou plutôt, sur la réoralisation. J'ai eu la chance de découvrir récemment une version inconnue de la légende qui va dans ce sens ; je I'ai traduite et elle paraîtra prochainement. J'ai même un texte qui narre les retrouvailles de Raymond de Poitiers et de Mé1usine, mais point de happy end: la fée embrasse son époux et le tue ! Ce qui fascine dans ce personnage, c'est la multiplicité des facettes : génie tutélaire, genius loci, banshee, mère, bâtisseuse, par exemple. Elle possède bien des traits de la fylgia norroise et de l'ayami altaïque, est proche de la nymphe Urvaçi, d'Echidna, mais elle est aussi apparentée à la Mahr germanique qui entre chez vous par le trou de la serrure, reste auprès de vous tant que celui-ci est bouché et disparaît le jour où quelqu'un libère le passage. C'est un personnage hautement syncrétique et, tout à l'heure, vous me demandiez quel mythe pourrait illustrer au mieux l'esprit du Paganisme européen : Mélusine sans doute, tout en sachant bien qu'elle dépasse cette aire géographique.

Paris, septembre 1998.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : mythologie, paganisme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10 juillet 2025

Sur La Source pérenne

À l’origine du titre, une expérience, une image aussi – la source vive qui coule, en plein cœur de Rome, sous la basilique San Clemente al Laterano, à côté du mithræum souterrain. Tout un symbole : une basilique paléo-chrétienne appartenant à des Dominicains irlandais, où subsiste, enfoui, le temple païen.

*

Pour faire bref, le païen est l’héritier conscient d’une culture plurimillénaire, celle de l’Europe en ce qui nous concerne, qu’il entend maintenir, enrichir et transmettre. Sa quête d’harmonie et de sagesse le pousse à redécouvrir les mythes qui irriguent notre imaginaire et qui, par la voie de l’allégorie et du symbole, permettent une connaissance réelle qui libère celui qui l’acquiert et, surtout, le rend heureux.

Cette posture requiert d’entendre « l’appel du réel » (Marcel Conche) sans jamais faire dépendre sa sagesse d’une foi ou d’un dogme figé. Il s’agit bien de rechercher la vérité (et non la fausse consolation que propose l’espérance) et de penser (et non de croire).

Acceptant les dieux d’autrui sans jamais les nier, le païen reste conscient que l’univers est une multitude de jardins peuplés de dieux éternels, omniprésents et indifférents à notre sort.

Le païen reconnaît le divin à travers sa manifestation dans le monde visible ; il voit l'univers comme multiple, éternel, soumis à des cycles, ainsi que l’exprime de façon lumineuse Héraclite d’Éphèse dans le fragment 30 : « Ce monde-ci, le même pour tous, nul des Dieux ni des hommes ne l’a fait. Mais il est toujours là, est et sera. Feu éternel s’allumant en mesure et s’éteignant en mesure. »

Platon, dans le Gorgias, précise : « Les doctes affirment que le ciel et la terre, les Dieux et les hommes sont liés ensemble par l’amitié, le respect de l’ordre, la modération, la justice, et pour cette raison ils appellent le monde le tout des choses, et non désordre et dérèglement ». Vingt-cinq siècle plus tard, l’un de ses successeurs, Heidegger dira : « La terre et le ciel, les divins et les mortels forment un tout ».

Dans cet univers, qui n'est jamais regardé comme vide de forces (encore moins comme absurde), où tout est forces et puissances régies par un ordre inviolable, le païen cherche à s'insérer ; il essaie de comprendre ce monde dans sa double dimension visible et invisible. Comme le dit Cicéron dans le De Divinatione : « Tout est plein de l’esprit divin et de sens éternel, en conséquence les âmes des hommes sont mues par leur communauté d’essence avec les âmes des Dieux ».

Vivant dans un rapport de coappartenance avec le cosmos, terme grec qui signifie à l’origine ordre, dont il n'est jamais le centre, le païen a pour seul livre la nature, puisque sa religion est celle de la vérité. Son livre est la nature. Son éthique est par définition tragique, faite d'acceptation du destin. Cette dimension tragique est centrale dans la vision païenne, libérée de tout moralisme aliénant, source de malaise et de conflits sans fin.

S'il a la tête dans les étoiles, il garde les pieds enfoncés dans la terre qui est la sienne, sans jamais perdre le contact avec ces deux dimensions. Il est fils de la terre noire et du ciel étoilé.

*

Se réapproprier cette source pérenne de l’esprit européen, permet de redéfinir notre identité en la fondant sur son socle le plus archaïque, sans pour autant sombrer dans une régression de type tribal. Se libérer des dogmes dualistes, qu’ils soient ceux des monothéistes avec leurs réponses toutes faites, ou, surpuissants aujourd’hui et déclinés sur tous les tons, ceux des titans de la technostructure, permet d’échapper à l’étouffoir spirituel qui nous est imposé, tel un gigantesque tour d’écrou.

Il s’agit bien, et c’est en cela que réside la libération païenne, de redonner à nos existences atrophiée une dimension symbolique, de revivifier des valeurs aristocratiques, de dépasser les conflits sordides – bref, de transcender une bassesse érigée en modèle par le système techno-marchand. En ce sens, le païen cohérent est tout le contraire d’un idolâtre : le Veau d’Or ne lui inspire que mépris.

Etre païen consiste aussi à reconnaître l’inanité des modes de pensée linéaires pour leur préférer les mythes et les cycles, dont la jeunesse est éternelle.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux, Opera omnia | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |