27 novembre 2017

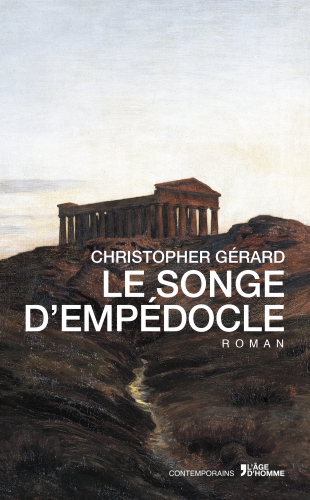

Le Songe d'Empédocle

Un lecteur m'écrit à propos du Songe d'Empédocle : "Il y a dans ses lignes, je ne sais pas où précisément, quelque chose de magique, quelque chose qui détend, qui apporte la sérénité et qui délivre de l’angoisse. Il y a la force d’une foi qui invite à regarder les arbres différemment, à ne plus les voir seulement comme un marqueur philosophique, culturelle ou politique, mais comme le Monde en lui-même...".

*

**

Par Frédéric Saenen, poète, critique et romancier :

http://le-carnet-et-les-instants.net/2015/03/03/491/

*

Vu par Thierry Marignac, écrivain, boxeur :

http://antifixion.blogspot.be/

*

Vu par Loïc di Stefano, du Salon littéraire

http://salon-litteraire.com/fr/christopher-gerard/review/...

Commenté par l'auteur ici :

http://fr.novopress.info/184051/les-grands-entretiens-nov...

*

Prolixe, au micro d'Edmond Morrel :

http://www.espace-livres.be/Le-songe-d-Empedocle-de?rtr=y

Par un hoplite de l'Institut Iliade :

http://institut-iliade.com/le-songe-dempedocle/

Vu par le confrère Bruno Favrit

http://argonautedelideal.blogspot.fr/2015/04/le-songe-dem...

Vu par le, président de l'Association des écrivains Belges :

http://www.ecrivainsbelges.be/index.php?option=com_conten...

Par Francis Richard, l'un des plus importants critiques d'Helvétie :

http://www.francisrichard.net/2015/03/le-songe-d-empedocl...

*

Pour commander :

http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=...

ou

L'Age d'Homme,Paris,tél: 01 55 42 79 79

*

"Christopher Gérard pense à contre-courant du siècle et écrit à contre-mode de la platitude littéraire d'aujourd'hui. C'est un auteur hors norme, qui fait craquer l'univers confiné du parisianisme, qui largue les amarres, gonfle les voiles pour le départ du voyage de l'apothéose romantique. Une singularité éclatante inspire et soutient sa nostalgie cosmique (…) Aucun des travers de l'académisme ornemental et sous surveillance des augures; mais le libre mouvement du romanesque magique qui, dans une langue naturelle et limpide, rappelle les réussites majeures d'André Fraigneau" Pol Vandromme, Dernières Nouvelles d'Alsace

"Sa quête est toute de noblesse et de dépouillement." Jacques Franck, La Libre Belgique

"Un roman très érudit, d'une belle écriture, riche en images frappantes ou charmeuses." Jacques Crickillon, Lectures

"Voilà un roman qu'eût aimé Abellio, un "roman du huitième jour"." P.-L. Moudenc, Livres propos.

"De ce livre qui concilie la haute culture et une réjouissante alacrité, de ce roman pétulant qui est une somme, dire que c'est un pur joyau ne serait pas faux. Ce serait banal, insuffisant." David Mata, Eléments

"Voici quelques années, en lisant la relation biographique de son Parcours païen, nous avions pressenti que nous avions davantage affaire à un véritable écrivain qu'à un spécialiste de la mythographie. Avec ce songe d'Empédocle Christopher Gérard confirme son appartenance inspirée à l'ordre intemporel des adeptes de l'orbe littéraire. (…) Dans ces temps de reconnaissance et de regroupement qui sont les nôtres, Le Songe d'Empédocle a déjà stature et statut de signe. Des Dieux." André Murcie, Chroniques de pourpre

"Un jeune et talentueux auteur belge, Christopher Gérard, dans un roman aussi passionnant que savant, Le Songe d'Empédocle, entraîne ses lecteurs sur les traces d'une société initiatique imaginaire, la "Phratrie des Hellènes". (…) Relier, comme il arrive à le faire brillamment, au-delà de l'espace et du temps, les cultures grecques, étrusques, iraniennes, celtiques et indiennes est une salutaire bousculade de nos habitudes culturelles. Sa description de cette société initiatique idéale témoigne d'une remarquable connaissance, vécue ou non, d'une telle démarche." Francis Baudoux, La Franc-maçonnerie: une psychothérapie de groupe pour gens dits "normaux"?

"Alors que le sinistre nocher, Charron pour ne pas le nommer, convoie les vivants au royaume des morts, Christopher Gérard procède d'une autre logique, exhumant des ténèbres infernales tout un peuple de dieux et de héros pour les rendre au rivage verdoyant de la vie. Le Songe d'Empédocle s'inscrit dans cette veine secrète et surnaturelle de la littérature française, celle qui s'enfonce au plus loin dans le cœur élémental et ardent de notre présence au monde et renoue ainsi avec les matrices ouraniennes de la haine et du désir entremêlés." Adrienne Bonnel, Situation critique

"J'aime votre livre. Pour son titre d'abord, qui ouvre à la pensée le troisième espace comme dirait René Char, pour sa méthode ensuite, et le parti que vous avez pris de faire assister le lecteur à une errance, à un voyage initiatique. (…) Brocéliance, Merlin, Dada, l'Ordre teutonique… Oui, voilà le vrai savoir. Grâce à vous, l'eau parlante ne s'est point tarie…" Yves Battistini

"Ton merveilleux livre, qui ne s'adresse qu'à des hommes - et des femmes - capables de faire leur "révolution intérieure" ou l'ayant déjà faite (…) Toi aussi, tu nous enseignes la ferveur." Jean Mabire

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux, Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, roman | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

31 octobre 2017

Samain MMXVII

Bonne Samain à tous !

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28 juillet 2017

Virgile, notre vigie

Si le latin, tour à tour langue des administrations et des armées impériales, des érudits et des ecclésiastiques (jusqu’en 1962, avec quelques îlots de résistance), des lettrés d’hier (Montherlant) ou d’aujourd’hui (Matzneff, Oberlé, Féquant), peut à juste titre être qualifié d’idiome sacré de l’Europe, Virgile est bien l’un de ses principaux prophètes.

Avec Virgile, notre vigie, un essai appelé à devenir classique, Xavier Darcos, de l’Académie française, le rappelle avec brio, lui qui cite le Poète, dans l’Enéide, Antiquam inquirite matrem – recherchez la mère ancienne. Cette antiqua mater, c’est la langue de César et de Cicéron, de Tacite et d’Ovide, de Virgile enfin, qui « rédige le poème de Rome et de la latinité tout entière, la Rome d’Auguste et de toujours, la reine de l’Occident qui survit à ses dieux païens ».

A lire ces lignes, ami lecteur, je devine ton discret soupir : encore un essai scrogneugneu sur l’héritage antique, qu’il faudrait admirer par décret, suivi de l’inévitable lamentation sur le déclin de nos tempora et de nos mores, et caetera. Eh bien pas du tout ! Servi par un enthousiasme qui le rend parfois injuste à l’égard d’Homère, Xavier Darcos, sans nostalgie aucune, dépoussière le Poète de Mantoue. En ce sens, il s’inscrit dans la lignée des Carcopino, Boyancé, Grimal – la fine fleur de l’humanisme français. Surtout, il propose à notre admiration un immense poète, vigie au milieu du chaos, celui du Ier siècle A.C. avec ses guerres civiles et ses conjurations, comme celui de notre société « rapiécée et vaporisée ». Car Virgile a vécu la fin d’un monde, celui d’une République sénescente et vermoulue et l’avènement d’un nouveau régime, l’Imperium d’Auguste, que Darcos définit justement comme une révolution conservatrice. Proche du Princeps Octave, futur Auguste, le frugal Virgile sert le nouveau régime sans servilité aucune, par reconnaissance pour un chef d’état qui rétablit la paix et fait de Rome la capitale du monde civilisé. L’ancien provincial, resté si proche de ses racines paysannes, chante l’ordo saeculorum magnus, ce grand agencement des siècles où règne la concorde et qui bannit, un temps, les passions destructrices. Exhorté par le Souverain, Virgile compose l’Enéide, la chanson de geste romaine par excellence, l’épopée qui, depuis sa divulgation il y a vingt siècles et son phénoménal succès, a connu une nouvelle traduction tous les sept ans, comme par un sortilège de l’antique magie. L’aventure d’Enée le Troyen y rejoint celle d’Auguste le Romain ; deux hommes providentiels y incarnent les vertus de la race romaine – piété filiale, sens du sacré, courage physique et moral, sentiment du devoir et acceptation du destin. Darcos a mille fois raison de définir Enée comme un héros moderne, affranchi de tout sauf de ses devoirs dictés par la providence (Dieu ou les Dieux), mais aussi comme un « remède mental », car, depuis toujours, Virgile a fasciné l’Occident, de Dante à Hugo, de Broch à Valéry. Ce remède, décliné par Virgile et appliqué par Auguste, tient en quelques principes sains : fides, pietas, maiestas, gravitas, virtus… Nul besoin de dictionnaire pour comprendre que nous nous trouvons là aux antipodes de notre bel aujourd’hui. Raison de plus pour partir sur les traces du Poète qui chanta la réconciliation entre les citoyens et leur prince, entre les hommes et le monde, entre les humains et les Dieux.

Christopher Gérard

Xavier Darcos, Virgile, notre vigie, Fayard, 278 pages, 19€

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : littérature, tradition classique, humanisme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

31 mai 2017

Merlin ou le savoir du monde

Entretien avec Philippe Walter

Qui êtes-vous ? Comment vous définir ? Pouvez-vous rapidement retracer votre itinéraire intellectuel ? Qui furent vos maîtres ?

Messin d’origine, j’ai commencé ma carrière universitaire à la Sorbonne comme assistant avant de prendre en 1990 la chaire professorale de littérature française du Moyen Age à l’Université Stendhal (Grenoble 3). C’est là que je dirige aujourd’hui le Centre de Recherche sur l’Imaginaire qui a été fondé en 1966 par Léon Cellier et Gilbert Durand et qui a rayonné un peu partout dans le monde. On sait que c’est à Grenoble qu’est née la notion d’imaginaire, véritable pivot d’une recomposition dans la pluridisciplinarité des disciplinaires universitaires classiques relevant de la “science de l’homme” (philologie, psychologie, sociologie, anthropologie en particulier). Cette reconstruction n’est pas terminée actuellement (le sera-t-elle jamais ?) et elle est menée dans des secteurs très différents par des chercheurs qui ne sont pas tous durandiens d’origine. Mon seul vrai maître, au sens universitaire du mot, a été le regretté Daniel Poirion avec qui j’ai eu le plaisir de faire entrer Chrétien de Troyes et le Moyen Age dans la prestigieuse Bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard. Je peux dire que c’est Daniel Poirion qui a orienté de manière décisive ma carrière de médiéviste. Lui seul avait compris et encouragé ce qui demandait à naître dans les travaux balbutiants de mes débuts. Lui seul (parmi tous les médiévistes de sa génération) me paraissait manifester de profondes vertus d’accueil et de respect envers les idées nouvelles de toute une jeune génération de médiévistes à laquelle j’appartenais alors et qui cherchaient leur voie dans la grande cacophonie intellectuelle des années post-68. Plus qu’un système idéologique ou un arsenal de “méthodes”, il m’a légué une vision à long terme de ma discipline d’enseignement et de recherche. Je veux dire qu’il est important aujourd’hui, plus que jamais, d’avoir une vision de son champ de recherche et de ses objectifs : il ne s’agit plus de produire des articles ou des livres comme d’autres produisent du chou-fleur ou du maïs transgénique. Il s’agit de se demander à quoi nous servons et qui nous devons servir. Cette question je ne cesse de me la poser. La seule réponse possible: défendre la culture européenne contre tous les marchands du temple, contre la macdonaldisation des esprits, contre la pensée du supermarché (pour savoir ce que cette expression signifie, il suffit de se rendre au rayon “culture” de son supermarché et cela se passe de commentaires en général...). Je ne suis pas contre les U.S.A. et la culture américaine en bloc (elle est d’ailleurs née de la culture européenne) mais je suis contre une dictature de l’anglo-américain qui se prendrait pour l’unique langue de culture du monde (le latin du XXIème siècle en quelque sorte via Internet) et qui mépriserait ainsi tout le reste du monde non américain. Je suis pour la défense de toutes les cultures du monde parce que chacune contient une part irremplaçable et unique du secret de l’homme comme chaque groupe humain (il n’y a qu’une seule race humaine) contient les secrets génétiques de toute l’espèce humaine. Chaque élément est nécessaire au puzzle. Si l’on en détruit un, c’est tout le puzzle humain qui restera à jamais inachevé et incompréhensible.

Sur un plan plus personnel, je me définirais volontiers comme un “aventurier de l’art perdu” (l’expression est de deux étudiants de la Sorbonne qui avaient intitulé ainsi un entretien qu’ils m’avaient demandé à propos d’un de mes livres). Il est vrai que le père d’Indiana Jones était professeur de littérature médiévale, ce qui est plutôt flatteur pour la corporation! A vrai dire, comme un explorateur, je m’occupe de tout un continent perdu de la culture européenne (la littérature du Moyen Age) et pour moi, elle est inséparable d’une réflexion sur la culture en général. Car si je pose, comme Dumézil et Lévi-Strauss, la question littéraire en termes de mythologie, c’est bien parce que le mythe est la seule voie d’accès possible aux secrets de l’humanité dans son ensemble. Je crois au sens des textes, au sens de la vie et au sens de l’homme (je dois être un vieil utopiste...). En tout cas, lorsque j’étais étudiant, je dois dire que je détestais les études sémiotico-narratologiques de la littérature qui étaient le pain quotidien de l’Université dite progressiste. En réalité elles étaient souvent le fait de gens qui n’avaient rien à dire et rien à penser sur les textes (l’Esprit souffle où il veut !) et aussi de gens qui n’aimaient ni la littérature ni la culture (inutile d’être cultivé pour mettre un texte en équations algébriques). Tout ce formalisme linguistique ou non est une dangereuse fumisterie (on le voit sévir encore aujourd’hui dans la formation des maîtres et l’on s’étonne que les nouveaux maîtres ainsi formés soient affrontés à un monde scolaire de plus en plus rebelle, violent et désemparé... On marchesur la tête). J’ai souffert jadis du formalisme béat, de l’académisme sénile et du rationalisme creux. Je pense que mon intérêt pour l’anthropologie et la mythologie vient de ce besoin de retrouver l’humanité dans la littérature ou d’approcher ce coeur poétique de la pensée humaine qu’est le mythe (je me sens très bachelardien en ce sens). Aujourd’hui encore, il faut résister à toutes sortes de réductions intellectuelles : historiques, formalistes, psychanalytiques ou autres. Je juge une approche intellectuelle aujourd’hui à sa capacité d’intégrer dans sa démarche le plus de disciplines différentes possibles. La bonne méthode d’analyse est celle qui n’exclut rien (rien de ce qui est humain ne m’est étranger) et qui prend en charge de multiples savoirs pour les faire dialoguer entre eux. Dans une université où règne souvent la spécialisation disciplinaire la plus étroite, ce n’est évidemment pas bien vu.

La démarche comparatiste est la seule qui me paraît ouvrir aujourd’hui des perspectives novatrices. Comparer un roman arthurien avec un mythe persan ou une saga scandinave ouvre infiniment plus de perspectives que de compter le nombre d’apparition du mot cheval ou chevalier dans les textes médiévaux. Dans ce trajet comparatiste, il y a aussi la confrontation à d’autres cultures et à d’autres civilisations, mais il y a aussi souvent retour vers le même. Vieille dialectique du même et de l’autre qui est l’expérience de base de toute l’anthropologie moderne. Dans le champ vaste du comparatisme que j’assume, les travaux de Dumézil m’ont été précieux. Je n’ai pas eu la chance de rencontrer Dumézil (après tout, cela aurait peut-être été une malchance...) mais je ne cesse de le lire avec passion. Même ses erreurs sont instructives. Pour le monde celtique, je dois tout à Françoise Le Roux et Christian Guyonvarc’h, deux grands savants qui ont longtemps été pillés par des vulgarisateurs sans talent. Leurs travaux éblouissants m’inspirent journellement. Ma dette est grande à leur égard et je les cite en permanence dans mes propres recherches. Dans le domaine germanique, c’est de Claude Lecouteux que je me sens incontestablement le plus proche. Depuis longtemps, nous échangeons régulièrement les résultats de nos recherches respectives, nous organisons des colloques en commun en espérant toujours saisir ce fonds celto-germanique qui est une des bases de la culture de l’Europe ancienne (je renvoie ici à une période antérieure à la romanisation et à la christianisation). Claude Lecouteux est le modèle parfait du chercheur qui veut résister à l’enfermement dans sa discipline. Il veut échapper à ce qu’on pourrait appeler le ghetto de la pensée monodisciplinaire et qui est trop fréquent dans l’Université d’aujourd’hui hélas. Tous ses travaux sont une admirable illustration de la pluridisciplinarité en acte. L’art est difficile. Les spécialistes ont toujours beau jeu de vous jeter la pierre parce que vous chevauchez plusieurs disciplines. Eux, ils ne sont jamais sortis de leur jardin et ils s’imaginent que leur jardin est le centre du monde... Le problème est qu’avec une attitude comme celle-là, ils tuent leur discipline. Ils la figent dans des raisonnements et des méthodes obsolètes.

Pouvez-vous en quelques mots décrire votre méthode de travail ?

Mon travail commence toujours par une démarche de type philologique. C’est la raison pour laquelle je ne dissocie pas les éditions d’oeuvres médiévales et les essais critiques. J’aime me concentrer dans un premier temps sur les difficultés rencontrées par mes devanciers. Je suis attentif à tout ce qu’ils ont trouvé de bizarre, de saugrenu ou d’incompréhensible dans les textes médiévaux. Je me suis aperçu que les prétendues absurdités médiévales étaient le résultat de préjugés modernes ou de méthodologies inappropriées voire d’ignorances flagrantes. En reprenant ces énigmes à la lueur de tout ce que peut nous révéler le folklore et la mythologie par exemple, on peut retrouver la cohérence perdue. Par exemple, il y a chez Marie de France l’expression pierre lée que l’on a traduit n’importe comment jusqu’à présent. Or je crois qu’il faut réfléchir à cette Pierre Lée (c’est ce que j’ai fait dans mon édition des Lais de Marie de France, Gallimard/Folio). Car, il y a un peu partout en France des toponymes en Pierrelatte (petralata devient, phonétiquement, pierre lée en ancien français) ou Pierrefitte qui désignent d’anciens monuments mégalithes. C’est à cet endroit pierreux que le héros du lai de Bisclavret se transforme en loup-garou. Voilà qui jette une lumière singulière sur le mythe du loup-garou lié aux mégalithes. C’est alors à la mythologie (toutes les mythologies!) d’entrer en scène. Je prône donc pour une pluridisciplinarité raisonnée: anthropologie, histoire des religions, ethnologie, folklore, mythologie comparée. L’essentiel aujourd’hui est de réaliser une nouvelle synthèse des savoirs. Nous vivons sur des découpages arbitraires de disciplines qui sont amenées à se reconstruire conceptuellement et méthodologiquement dans les années qui viennent. C’est à ce travail de recomposition que je participe avec d’autres. Mais je dois déplorer que dans leur grande majorité les médiévistes restent totalement ignorants des problématiques mythologiques. L’ancien président de la Société internationale arthurienne a par exemple déclaré à propos d’un de mes livres dont il faisait un compte rendu que je croyais (sic) qu’il existait des mythes anciens dans la littérature arthurienne (je ne suis pourtant pas le premier à le dire: Jean Marx dans les années 1950 se heurtait à la même incompréhension!). Il est vrai que mon contradicteur avait écrit une thèse sur le rire et le sourire dans la littérature du Moyen Age et cette thèse fait vraiment rire plus d’un aujourd’hui par sa naïveté. C’est tout dire.

Depuis des années, vous étudiez les traces qu’a laissées la tradition celtique dans la littérature médiévale. Quelle est l’importance de cette empreinte ? Est-elle suffisamment reconnue par la recherche ?

Je ne pense pas qu’il s’agisse seulement de traces. C’est plutôt de socle qu’il faudrait parler tout au moins pour la littérature arthurienne et la chanson de geste. On sait bien que les écrivains médiévaux n’inventaient pas la matière de leurs oeuvres. Ils puisaient celle-ci dans une tradition orale qui remonte certainement fort loin. Bien évidemment, il n’est pas facile aujourd’hui de se faire une idée de ces mythes supposés originels. On peut parier d’ailleurs qu’ils n’étaient eux-mêmes que la reformulation de mythes plus anciens encore qui remonteraient à ce que j’appelle l’ère eurasiatique (antérieure au monde indo-européen) et dont le chamanisme semble avoir été le pivot. Bref, lorsqu’on examine la littérature médiévale on se trouve devant un édifice restauré. Les murs et le bâti sont antiques mais la couleur et les aménagements sont médiévaux. On peut s’intéresser tantôt au papier peint ou au tapis du décor (médiévaux), tantôt aux murs et aux fondations (antiques) de l’édifice. Je préfère la seconde perspective, c’est-à-dire le bâti ancien, les fondations, peut-être par goût de l’archéologie, mais aussi et surtout parce que j’ai l’impression qu’on ne peut comprendre l’élément le plus récent qu’à partir de ce qui le fonde. L’homme de l’avenir, disait Nietzsche, est celui qui possède la plus longue mémoire. C’est-à-dire qu’il faut remonter le plus loin possible dans notre culture et dans notre civilisation pour avoir une chance de comprendre notre présent et notre avenir immédiat. Le Moyen Age est pour moi un socle essentiel de l’Europe. On ne comprendra rien à la culture européenne si l’on persiste à en dater l’émergence au XVIIIème siècle dans la Déclaration des droits de l’homme.

Pour vous la christianisation de l’Europe est-elle superficielle ou profonde ? Peut-on parler d’assimilation ou de neutralisation du paganisme ? De récupération ? Le concept de pagano-christianisme vous semble-t-il pertinent ?

Il est indéniable qu’au cours du haut Moyen Age (disons aux alentours du Vème et du VIème siècle) a commencé un vaste mouvement d’assimilation du paganisme par le christianisme. Tout cela ne s’est pas accompli en un jour mais est le fruit d’une longue évolution qu’il est parfois tentant de schématiser, faute de mieux, dans un clivage élémentaire, une sorte de match à deux partenaires (monde chrétien contre monde païen). En réalité, les deux notions sont plus imbriquées qu’on ne le pense ordinairement. Le paganisme n’a pas disparu dans le christianisme mais il l’a partiellement créé; il a même coexisté avec lui beaucoup plus longtemps qu’on ne le croit. C’est grâce au christianisme que le paganisme s’est conservé encore de nos jours. Un exemple à Metz , au 3 février (jour saint Blaise - dont le nom signifie le loup en langue celtique et jour de naissance du géant Gargantua chez Rabelais), on bénit toujours en l’église Saint-Euchaire de petits pains qui sont supposés protéger des maux de gorge. On bénit également des cierges dans le même but (le 3 février est le lendemain de la Chandeleur, fête des chandelles, surlendemain d’Imbolc/sainte Brigitte). Visiblement cette saint-Blaise messine (mais elle existe aussi dans d’autres régions d’Europe) contient des vestiges de rites et de mythes préchrétiens (le loup Gargan, Merlin et Blaise, le géant ogre et bien d’autres choses encore...) Si le christianisme n’avait pas réservé une place à ces rites ancestraux, en aurait-on conservé aujourd’hui la moindre trace ? Je pose la question.

Plus qu’un affrontement, je crois qu’il y a eu mise en correspondance de deux traditions (l’une chrétienne étant fondée sur la Bible, l’autre païenne sur une tradition orale). Il y a eu ainsi, tout au long de la période de christianisation mise en correspondance de symboles, de récits ou de rites appartenant à deux traditions distinctes, le christianisme prétendant donner plus de sens à ces symboles archaïques païens qu’il réinvestissait (qu’on soit ou non d’accord avec ce “supplément de sens” est une autre question, à mon avis distincte de l’examen des symboles ou mythes religieux eux-mêmes...). Un exemple, le dieu lieur indo-européen dont a si bien parlé Mircea Eliade (dans Images et symboles) a été “traduit” en termes chrétiens (c’est-à-dire mis en correspondance) avec la figure de saint Pierre à travers la formule des écritures: “Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera aussi délié dans les cieux”; d’où la fête de saint-Pierre-aux-liens (1er août) qui correspond à la fête celtique de Lugnasad. Saint Pierre(le premier pape !) n’est pas le seul correspondant chrétien du dieu lieur mais il est probablement le plus éloquent. A travers ce seul exemple, on voit très bien comment l’hagiographie chrétienne est le réceptacle (très conservateur) du polythéisme païen. Mais c’est un réceptacle actif si je puis dire: le mythe païen continue de vivre dans le christianisme et il a même besoin de lui pour vivre. Le culte des saints en témoigne parfois aujourd’hui encore. Donc dans l’étude du pagano-christianisme, on peut mettre l’accent tantôt sur le paganisme tantôt sur le christianisme mais il y a aussi une autre option: mettre en correspondance typologique les symboles religieux des deux traditions pour comprendre comment ils dialoguent, comment ils se fécondent réciproquement, comment ils se recréent l’un l’autre. Tout le mythe du Graal s’explique de la sorte pour peu qu’on se donne la peine (et qu’on soit capable de lire en ancien français !) les textes originaux sur le Graal qui datent des XIIe et XIIIe siècles. Cette reconnaissance de l’interdépendance de fait du paganisme et du christianisme me semble tout à fait primordiale pour éviter peut-être de tomber dans l’illusion d’un paganisme supposé originel et qui serait paré de toutes les perfections théologiques. Encore une fois, ce paganisme n’a de sens et n’est perceptible aujourd’hui que dans le christianisme. L’un et l’autre sont interdépendants. Toute disparition de l’un entraîne la disparition de l’autre. C’est bien le problème des églises chrétiennes d’aujourd’hui (principalement de l’Eglise catholique). En éliminant ce qu’on appelait jadis (assez mal!) la “religion populaire” (pèlerinages dans des forêts, devant des sources plus ou moins christianisées, cultes des vierges noires, etc...) au nom de la superstition, le christianisme a détruit sa mémoire et ses fondations. Il a coupé la branche sur laquelle il s’est assis.

En ce qui concerne votre question sur la christianisation plus ou moins profonde de l’Europe, je crois que cela dépend beaucoup des régions. Pourquoi certaines régions d’Europe ont-elles été christianisées plus facilement, plus profondément et plus rapidement que d’autres ? Je crois que c’est parce que ces régions étaient préparées par leur propre tradition religieuse à recevoir le message chrétien. Le plus bel exemple est celui de l’Irlande évidemment. Lorsque les Irlandais du haut Moyen Age ont reçu l’Evangile, ils n’ont pas senti une différence qualitative entre l’ancienne et la nouvelle religion: les vierges mères qui enfantent un enfant-devin, figure du Verbe divin, ils connaissaient (Tuan Mac Cairill). Le christianisme prolongeait ou ravivait peut-être leur foi ancienne. Il ne leur a pas posé de problèmes métaphysiques. Ce mécanisme de christianisation a eu pour nous, chercheurs du XXème siècle, une conséquence qui n’est pas négligeable: la valorisation de l’écriture. C’est parce que la Bible (donc un Livre) devenait le support de la religion que l’on pouvait enfin lever le tabou séculaire (et druidique) de l’écriture. On s’est mis alors progressivement à consigner les mythes dits païens par écrit et c’est ainsi que nous en conservons une trace précieuse (on sait bien aujourd’hui que nous ne disposons plus que des livres irlandais médiévaux et chrétiens pour reconstituer (si cela est possible) l’ancienne mythologie des Celtes insulaires. C’est peu mais c’est mieux que rien.

Vous avez publié une remarquable Mythologie chrétienne (Ed. Entente, 1992). Que nous apprend cette étude sur la conception du temps et de l’espace qu’avait l’Europe médiévale qui semble bien avoir été receltisée ? Quid de l’importance du Carnaval dans cette vision du monde ?

Mythologie chrétienne est la version allégée d’un ouvrage plus volumineux (ma thèse de 1987 présentée en Sorbonne) dont le titre est : La Mémoire du temps: fêtes et calendriers de Chrétien deTroyes à La Mort Artu (Champion, 1989). Je tiens beaucoup à ce concept de “mémoire du temps” car il y a pour moi une fondation imaginaire de notre rapport au temps. Le Moyen Age a obéi à une pulsation imaginaire du temps qui remonte à un passé archaïque (et dont Carnaval est sans doute le conservatoire le plus durable). On pourrait sans doute parler ici des mythes fondateurs de l’Eurasie. Le christianisme a inscrit ses commémorations dans le vieux cadre de ce temps païen ritualisé. En ce sens, il est tributaire de la “mémoire du temps” archaïque. Tout mythe digne de ce nom (je parle de mythes ethno-religieux et non de mythes inventés par la littérature comme celui du Graal par exemple) s’inscrit dans cette pulsation imaginaire du cosmos, ce que Gilbert Durand appelle le drame agro-lunaire de notre monde. Le mythe accompagne le rite qui s’accomplit toujours sur certains sites. Avec le mythe, on se trouve bien comme l’a admirablement dit Mircea Eliade devant le Temps et l’Espace originels commémorés rituellement dans le présent d’une liturgie. Or la littérature médiévale (romans arthuriens ou chansons de geste) est tributaire de ces mythes anciens. Elle n’est pas inventée par des écrivains médiévaux imaginatifs mais colporte une vieille matière orale qui remonte aux mythes archaïques de l’Europe. Pour comprendre quelque chose à ces récits archaïques, à leur structure et à leurs motifs, je propose de les replacer dans un calendrier rituel. Le cadre calendaire et rituel éclaire certaines significations des mythes anciens. Carnaval est évidemment l’ensemble rituel et mythique central de cette mémoire ancestrale. Encore ne faut-il pas réduire le carnaval aux théories sociologiques modernes (à la Bakhtine, voir son ouvrage fort discutable et réducteur sur la culture populaire au Moyen Age et à la Renaissance). Il faut plutôt faire de Carnaval le coeur de tout un système de pensée que les travaux de Claude Gaignebet, le plus grand folkloriste français contemporain, ont bien illustré. Carnaval est une religion du souffle cosmique, c’est-à-dire une célébration rituelle du voyage des âmes entre les deux mondes, tout autre chose que le défouloir télégénique ou le bazar touristique qu’on voudrait aujourd’hui nous confectionner. Avec le vrai carnaval on est plus proche d’un théâtre primitif qu’Antonin Artaud appelait le “théâtre de la cruauté” que d’un divertissement pour gogos en goguette. Ce vrai carnaval (mot qui semble bien apparenté à cette déesse Carna dont parle Dumézil) nous replonge dans un système mental qui est exactement celui que l’on peut observer dans le théâtre médiéval (je pense par exemple au Jeu de la Feuillée d’Adam de la Halle) mais je pourrais citer une multitude d’autres oeuvres qui en témoignent (du Satiricon de Pétrone aux romans de Rabelais, ou à rebours de Finnegans Wake de Joyce aux chansons de geste). Voilà la vieille culture de l’Europe: elle est dans cet imaginaire foisonnant que certains s’acharnent aujourd’hui à faire disparaître des écoles et universités au motif suivant: produit périmé car date limite de consommation dépassée.

Pourquoi s’interroger sur Merlin à qui vous venez de consacrer un passionnant essai (Merlin ou le savoir du monde, Imago, 2000) ? Et tout d’abord, qui est-il ?

Merlin est par définition l’Etre primordial, la figure de l’Origine. Défini comme devin, il est une figure du Verbe divin. A travers lui, c’est une part essentielle du dogme chrétien de l’incarnation du Verbe qui se trouve éclairée (en fait, un dogme est un mythe vivant). Il s’agit d’une de ces correspondances dont je parlais plus haut. dans le mythe de Merlin on peut mettre en correspondance la parole sacrée des Celtes et le Verbe du Christianisme. Figure protéenne (comme le gallois Taliesin ou l’irlandais Tuan Mac Cairill), cet être virtuel des origines est à un moment de son mythe absorbé par une femme alors qu’il est sous la forme d’un poisson (saumon). En mangeant cette chair du saumon de science, cette femme va procréer le devin, c’est-à-dire un être dont le Verbe est la seule justification. Autrement dit: cette vierge va mettre au monde un enfant sans le concours d’un homme. Cela peut rappeler la naissance du Christ évidemment. Enfant sans père, Merlin l’est au même titre que le Christ et c’est d’ailleurs la formule qui le définit dans les textes médiévaux. En réalité, un enfant sans père est un enfant qui a plutôt un père surnaturel ou un enfant qui renaît de lui-même: c’est finalement le cas du devin celtique qui se réengendre lui-même. Après avoir été sous une forme animale, il est absorbé par une femme qui l’engendre comme devin. On peut donc dire qu’il est à la fois Père, Fils et Esprit. Il est consubstantiel selon la formule du Credo. En fait, quand on regarde bien les textes médiévaux, on s’aperçoit que l’histoire de Merlin telle qu’elle est racontée par Robert de Boron (roman en prose du XIIIème siècle) est déjà fort christianisée . Le sens profond de cette transformation chrétienne apparaît lorsqu’on compare Merlin à ses analogues celtiques: Lailoken, Taliesin ou Suibhne. On voit bien que tous ces personnages remontent à la figure primordiale du devin.

Autre figure essentielle: celle d’Arthur. Quelle est l’importance du fonds druidique dans sa légende ?

Je dois faire paraître prochainement un ouvrage sur Arthur (aux éditions Imago) qui étudiera particulièrement cet aspect. C’est en réalité tout le problème de la souveraineté qui est posé à travers votre question. La base de la souveraineté celtique, on le sait bien depuis les travaux de Christian Guyonvarc’h, c’est la collaboration du druide (souveraineté sacerdotale) et du roi (souveraineté guerrière). Arthur ne possède que la souveraineté guerrière. Il lui faut la collaboration d’un druide qui, contrairement à ce que l’on pense parfois, n’a pas été originellement Merlin mais pourrait bien avoir été l’échanson ou le sénéchal qui accompagne Arthur dans les fragments archaïques du mythe que nous avons conservés. Merlin s’est introduit tardivement dans l’histoire d’Arthur et il a pris la place de figures druidiques, tout aussi importantes dans la structure archaïque du mythe, mais peut-être moins prestigieuses. Je pense à Lucan le Bouteiller ou au sénéchal Keu qui sont dévalorisées par la littérature du XIIème et du XIIIème siècles mais qui possédaient originellement un rôle très important (je pense par exemple à la figure du porcher, le gardien des porcs royaux). La signification essentielle de ces détails apparaît lorsqu’on compare la littérature celtique et la littérature grecque ancienne (homérique) en particulier. Le comparatisme encore et toujours !

Vous vous êtes penché sur le mythe de Tristan et Yseut (Le Gant de verre, Artus, 1990 et l’édition de poche de la légende en 1989). Quelle est l’importance de ce mythe pour l’imaginaire européen ? Que nous apprend le destin tragique de Tristan ?

Il faut bien voir que Tristan ne devient un mythe qu’avec le Moyen Age. Même si son histoire est plus ancienne (du moins certains épisodes de son histoire), sa figure mythique ne se dessine qu’aux alentours de 1180-1200. Et le mythe de Tristan n’a aucune signification sans Yseut évidemment. Ce mythe pose d’abord et avant tout le problème de la Femme et du pouvoir de la féminité dans un univers dominé par les hommes (je renvoie ici à l’ouvrage de l’historien Georges Duby, Mâle Moyen Age). J’y vois un témoignage sur l’agonie du matriarcat dans les sociétés occidentales chrétiennes. C’est aujourd’hui que nous en percevons vraiment toute la charge imaginaire profonde. Michel Cazenave dans un brillant essai tristanien (La subversion de l’âme) a analysé ce syndrome tristanien en termes jungiens. Car aujourd’hui, c’est le patriarcat qui s’effondre sous la poussée du féminin (beaucoup plus que du féminisme). Yseut a pris sa revanche. Le pouvoir des mères est de retour. On me dira qu’Yseut n’est jamais mère dans les textes et c’est vrai car cet amour tristanien est un amour qui trouve dans le plaisir sexuel sa propre légitimité (il s’oppose à l’amour matrimonial béni par l’Eglise et qui est légitimé par la procréation). Mais Yseut est fille de sa mère qui s’appelle Yseut comme elle ! Elle n’a pas de père connu ! Et enfin plus que l’amante, elle apparaît à bien des égards comme la mère de Tristan ! Mère et épouse à la fois, Yseut est bien une fée celtique, l’avatar littéraire d’une Déesse-Mère (comme j’ai essayé de le montrer dans mon essai intitulé Le Gant de verre). Mais le Moyen Age introduit un raté dans l’ancien schéma mythique. Yseut devrait avoir, en principe, tout pouvoir sur les hommes (la magie, le philtre d’amour). Toutefois, les écrivains chrétiens (surtout Thomas d’Angleterre qui raconte la mort tragique des amants) remettent en cause le pouvoir de cette fée dans laquelle ils ne voient qu’une fille d’Eve comme les autres. Elle a entraîné Tristan dans une impasse tragique. En lui révélant l’amour absolu, elle l’a finalement tenté et détruit. Conclusion: l’amour n’est pas de ce monde: il appartient à l’Autre Monde, en cela les écrivains chrétiens du Moyen Age retrouvaient l’esprit des mythes celtes mais évidemment pour faire de cet Autre Monde celte un Paradis chrétien. Il n’est d’ailleurs pas certain du tout que Tristan et Yseut soient dans ce paradis-là... A mon avis, ils seraient plutôt dans cette île au-delà des vagues dont parlent les Aventures de Condle, le pays de l’éternelle jeunesse:

“C’est le pays qui rend plein de joie

l’esprit de quiconque y va.

Il n’y a là d’autres gens

que des femmes et des jeunes filles”

Pour les Celtes, l’Autre Monde est féminin: c’est le monde de l’origine et de la fin, c’est là que le monde se régénère (éternel retour). La femme est l’avenir de l’homme.

Votre figure préférée de l’imaginaire celtique ?

Incontestablement la figure de l’ours, puisque c’est le nom d’Arhur (art signifie “ours” en irlandais et gallois). C’est aussi pour moi la plus riche des figures de la mythologie non seulement parce qu’elle est captivante à étudier dans le monde celtique mais aussi cellequi ouvre le plus de perspectives sur les mythes archaïques de l’Europe. On le retrouve aussi bien en Scandinavie qu’en Espagne ou en Gaule, bien avant la période dite indo-européenne. On peut donc dire que la mythologie de l’ours est certainement l’une des plus anciennes du monde eurasiatique (elle se rencontre évidemment en Sibérie et même au Japon). Elle nous met sur la piste des plus grands mythes européens (celui de l’Homme sauvage par exemple, mais aussi Ulysse dont une étude déjà ancienne de Rhys Carpenter a montré le lien avec le mythe de l’ours, Arthur bien sûr, Beowulf “le loup-ours” (Bear-Wolf)” selon une étymologie récente mais l’ours était déjà présent dans l’étymologie traditionnelle “le loup des abeilles” (Bee-Wolf). Aujourd’hui, lorsqu’on offre un ours en peluche à un enfant, on ne lui donne pas seulement un compagnon de jeu, on perpétue un très vieux mythe de l’ours qui vient du plus lointain de l’Eurasie.

Propos recueillis au printemps MMI

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : mythologie, bretagne | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 mars 2017

Paideia

Ce qui distingue une grande civilisation, n’est-ce pas, entre autres qualités, son aptitude à transmettre l’héritage ancestral, sa capacité d’assurer la continuité de dessein qui la fait survivre aux aléas de l’histoire ?

En Europe, cette aptitude porte un nom, et un nom grec : paideia.

Notre civilisation semble être la seule, et la première dans l'histoire, à nier ses propres valeurs et à refuser de les transmettre. Ce refus conscient de transmettre, ce refus justifié par toute une faune d’idéologues, ce refus n'est jamais qu'un suicide différé, un suicide sans noblesse ; il illustre à lui seul la décadence d’une société « sans feu ni lieu », celle d’une civilisation « de la digestion et du fumier » – pour citer un écrivain cher à mon cœur, le Normand Jules Barbey d’Aurevilly. Il illustre en réalité l’oubli de notre paideia plurimillénaire.

Cette funeste pulsion, cette ruse de la Mort aux noires prunelles, qui consiste, par haine de soi (généralement grimée en amour de l’autre), à ne pas transmettre, il nous incombe de la combattre sans merci, car telle est la mission qu’impose le rapide destin, une mission d’ordre métaphysique – maintenir et restaurer la paideia.

Le premier éducateur de notre civilisation, notre grand ancêtre, c’est le divin Homère, dont Platon disait à juste titre qu’il avait éduqué la Grèce.

Dans le chant VI de l’Iliade, Homère décrit le dialogue entre deux adversaires qui s’affrontent en duel dans la plaine de Troie, le Troyen Glaucos et l’Achéen Diomède. Glaucos rappelle sa généalogie ainsi que les consignes données par son père lors de son départ pour la guerre : « Toujours être le meilleur, surpasser tous les autres, ne pas déshonorer la race de tes aïeux ». Il y a trente siècles donc, pour un Hellène digne de ce nom, les trois devoirs de l’homme noble sont : excellence, prééminence, fidélité aux ancêtres. Rien n’a changé et cette devise demeurer celle de tous les Bons Européens qu’évoquait Nietzsche.

Exceller pour continuer à surpasser les autres – n’est-ce pas le défi qui, une fois de plus dans notre longue histoire, nous est lancé par le cruel destin ? Quant aux ancêtres, comment pourrions-nous oublier l’aïeul qui a tenu bon sur l’Yser, la Marne ou dans la boue des Flandres ? Impensable amnésie, assimilable à un crime.

Dans le passage de l’Iliade que j’ai évoqué, Homère utilise, pour la première consigne, le verbe aristeuein : être l’aristos, le meilleur (superlatif); faire preuve de cette qualité suprême qu’est l’excellence, aretè en grec. Longtemps, le terme aretè a été traduit par « vertu », vocable quelque peu connoté en raison de son acception moralisatrice. L’italien virtu rend bien mieux le sens premier d’aretè : l’excellence, qu’un poète grec de l’époque classique définit de la sorte : « le pied, la main, l’esprit sûrs, façonnés sans nul défaut ». Retenons cette image de façonner l’esprit et le corps tel que le ferait un potier avec de l’argile.

Cette aretè, cette virtu à la fois physique et morale, qui concerne l’âme, le corps et le caractère, fonde la paideia hellénique, idéal né à l’époque homérique, transmis, avec ses éclipses et ses métamorphoses, jusqu’à nos jours, depuis l’Athènes classique, en passant par l’empire romain, par Byzance, par nos monastères jusqu’aux collèges et aux lycées d’aujourd’hui.

Qu’est-ce donc que cette paideia, terme difficilement traduisible, car « éducation » en réduirait le sens ? Il faudrait ajouter « culture, civilisation, tradition, littérature », ou encore « modelage du caractère humain selon un idéal » pour citer la définition du grand humaniste Werner Jaeger, professeur aux universités de Berlin puis de Harvard, qui avait consacré trente ans de sa vie à étudier la transmission de l’hellénisme. Son maître livre, Paideia, est un classique de la pensée aristocratique et un monument de l’humanisme européen. Avec le Français Henri-Irénée Marrou, lui aussi immense érudit, auteur d’une monumentale Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, nous avons là deux ouvrages de référence sur le thème de la transmission.

Dans son maître-livre, Jaeger rappelle que toutes les renaissances en Europe se sont fondées sur un retour à la paideia antique : renaissance carolingienne, Renaissance italienne, classicisme français, idéalisme allemand - chaque fois, quand il s’est agi en Europe de surmonter l’obscurantisme et la sclérose, chaque fois qu’il a fallu assurer un nouveau départ, les Européens ont recouru à la culture mère – la paideia grecque en tant qu’idéal de modelage, de façonnement du caractère et de la sensibilité, de parachèvement de la nature.

La paideia implique de modeler sa propre statue, de se créer soi-même et de devenir pleinement homme par l’imitation d’un modèle idéal obéissant à des lois universelles. Comme le disait Jaeger, la paideia « donne le sens de l’harmonie et de la totalité », car elle repose sur la vision d’un monde gouverné par un principe d’unité transcendante, le Logos d’Apollon, régissant de manière harmonieuse et l’âme humaine, et la cité et l’univers tout entier.

La Paideia classique comme principe éducatif et comme idéal de communauté civilisationnelle consiste donc en une discipline progressive qui transforme l’enfant, l’adolescent et même l’adulte sur les plans physique et moral ; elle est un élan créateur et directeur qui s’oppose à la pulsion morbide consistant à refuser de préserver ses traditions. Elle est, comme disait Platon, « le bien le plus précieux » que nous ayons reçu de nos ancêtres et que nous devons, contre vents et marées, transmettre à nos descendants. Platon oppose d’ailleurs paideia, la culture en tant que savoir désintéressé, à technè, le savoir utilitaire. On voit ainsi que l’homme européen, né en Grèce (comme le nom de notre civilisation), s’interroge depuis l’origine sur l’art de transmettre sous peine de disparaître.

Notre paideia se fonde sur deux valeurs essentielles qui distinguent l’Europe des autres civilisations : la première est cet insatiable désir de liberté, aux antipodes de l’oubli de soi, de cette soumission orientale qui force à se prosterner.

Déjà, à l’époque homérique, les guerriers groupés autour de leurs princes débattent de la stratégie à adopter. Typiquement grec, et devenu européen, est ce besoin irrépressible de se déterminer soi-même, de se former son propre jugement, de régler sa vie selon ses propres valeurs. Nous sommes loin de la soumission à un Dieu jaloux qui espionnerait les âmes et brimerait les corps. Nous sommes loin de l’obéissance abjecte aux dogmes, économiques (la Croissance) ou religieux (le Salut), qui toujours stérilisent la pensée en la paralysant.

La seconde valeur est la prise de conscience du caractère irremplaçable de la personne humaine. « L’homme est la mesure de toute chose » proclame Platon dans le Protagoras ; « Il est bien des merveilles en ce monde, il n’en est point de plus grande que l’homme » s’exclame Sophocle dans son Antigone. La paideia grecque exalte cette conception de l’homme comme trésor à chérir, ce que les Romains, successeurs des Grecs, ont appelé humanitas, et nous, Modernes, héritiers des Grecs et des Romains, humanisme.

La paideia, c’est donc l’humanisme classique - le fondement de l’identité européenne, que l’école, la famille, la cité doivent transmettre, j’ai envie de dire, « sous peine de mort ». Cet humanisme, savoir désintéressé par excellence mais qui par un étrange paradoxe façonne les élites d’Europe depuis 25 siècles, se traduit avant tout par l’amour de la création, par le respect devant l’œuvre des devanciers, et par donc l’humilité qui va de pair. Loin, bien loin, de cette manie de la table rase, de ce mépris du passé qui infectent notre modernité finissante.

Certes, le mot humanisme a été galvaudé et souvent vidé de son sens, mais il n’empêche que cette attitude anthropocentrique, née en Grèce au sein de la chevalerie homérique et métamorphosée par les philosophes classiques, demeure l’une des plus belles créations du monde gréco-romain. Nul ne confondra cette paideia avec l’individualisme post-moderne, celui du zombie « sans feu ni lieu », qui n’est jamais ni aristos ni fidèle, ce zombie qui ne se reconnaît plus ni liens ni obligations - uniquement des droits, avec aigreur réclamés.

Nous parlons bien d’humanisme en tant que mise en forme d’une personne, de formation de l’âme, du corps et de l’esprit, de développement en chacun de toutes les possibilités de sa nature, de promotion acharnée de ce que l’enfant, l’adolescent, l’adulte possèdent d’irremplaçable. Il s’agit bien de discipliner le jugement et l’impulsion, de pousser l’enfant à accomplir son devoir sans négligence et de faire de lui un citoyen libre. L'humanisme ne se réduit en rien à une banale et souvent peu sincère forme de philanthropie, mais bien comme un idéal de liberté de l'homme par la connaissance de son héritage plurimillénaire, comme une solidarité effective entre les siècles, les générations, les communautés. En somme, l’héritage est un lien qui rend libre.

Le renier, accepter l’oubli constitueraient des sacrilèges, l’impiété absolue. Impensable posture pour tout homme noble, quelle que soit d’ailleurs sa race ou sa classe.

Cet humanisme, cette paideia sont d’essence élitaire, ne le cachons pas, car cela n’a rien de honteux. Le propre d’une élite digne de ce nom est précisément de se sentir responsable de la sauvegarde de ses traditions, qu’elle livre aux générations futures.

Nous parlons bien d’une aristocratie du mérite et de l’effort qui, seule, fonde l’authentique noblesse, laquelle, pour citer Jaeger, « n’est jamais pur privilège, elle correspond à un certain danger que l’on accepte ». Pour désigner l’homme accompli, l’équivalent du gentilhomme français ou du gentleman anglais, les Grecs disaient kalos kagathos, « beau et bon à la fois », l’homme accompli, excellent et fidèle à son héritage, alliant noblesse d’âme, vigueur physique et beauté intérieure. Le Romain Pline disait des Grecs qu’ils étaient homines maxime homines : des hommes totalement hommes, pour qui le dépassement de soi était la loi.

Pour les Anciens, l’homme « au pied, à la main et à l’esprit façonnés sans nul défaut » que chantait le poète Simonide, est avant tout raisonnable, car conscient d’être un animal politique (Aristote) obéissant à des lois qui règlent la vie de sa cité. Raison, loi, cité sont donc des mots clefs de la paideia, qui, par le biais de contraintes dont le rôle est de brider les passions dans ce qu’elles ont de destructeur, doit former les hommes à vivre en société. Théorisée entre autres par Platon et Aristote, la paideia consiste à réguler les appétits, à s’exercer à la frugalité, à former des âmes loyales. Idéal aristocratique ? Certes, mais cet idéal, pensé il y a plus de 25 siècles, traverse toute notre histoire, souvent de manière souterraine. Qui dira l’effet de la lecture d’Homère sur un jeune garçon ? Le courage d’Hector, la ruse d’Ulysse, la fidélité du vieux chien Argos ? Qui dira l’émotion ressentie à la lecture de la mort volontaire de Socrate, au sublime sacrifice d’Antigone ? Et l’on voudrait nous priver de ces trésors au nom de l’amnésie programmée de nos contemporains, de la dissolution de la personne dans une masse informe et grisâtre, de la chute dans un présent totalitaire, de la soumission au règne de la marchandise ou à la dictature spirituelle du livre unique.

Derrière les slogans modernistes et égalitaires - donc démagogiques - se cache une idéologie sournoise de la table rase, qui déstructure l'individu et l'enferme dans une hébétude, un narcissisme morbides, pour le livrer pieds et poings liés aux mercantis et aux fanatiques.

En cette phase toute provisoire d’inversion des valeurs, plutôt que de se contenter de verser dans un pessimisme démobilisateur ou dans une déprimante déploration, les hommes libres ont pour mission de maintenir la paideia - acte révolutionnaire et devoir moral.

© Christopher Gérard

Equinoxe de printemps MMXVII

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : paideia, civilisation européenne, culture | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |