17 novembre 2016

Eloge des Grecs

Eloge des Grecs

Homines maxime homines ! Surhumains. Tels étaient les Grecs de jadis, aux dires du Romain Pline, que cite fort à propos Bernard Nuss dans son sympathique Eloge des Grecs. Sympathique et surtout impertinent, au sens précis du terme, tant les Grecs d’aujourd’hui se sont vus, il y a à peine deux ans, traîner dans la fange.

Revenons aux Hellènes d’autrefois, « superficiels par profondeur », comme disait Nietzsche, qui furent le zénith de notre monde, et que Florence, Oxford et Versailles ont tenté d’égaler. Ancien diplomate, B. Nuss a voulu, par le biais d'un essai sur la Grèce éternelle, nous livrer quelques réflexions souvent toniques sur notre civilisation fatiguée, taraudée par le doute et la mauvaise conscience.

Le propre des Grecs, le fondement de la vision hellénique du monde étant de refuser avec passion toutes les tutelles, spirituelles (le Livre unique et son infaillible clergé) ou politiques (le monarque devant qui l’on se prosterne – une abomination absolue que les Grecs nommaient proskynésis), ils ont très tôt, dès Homère, dès les Physiciens d’Ionie, tenu à prendre leur destin en mains, en personnes autonomes – qui forgent elles-mêmes leurs lois, et qui remettent en question toute opinion (la doxa, jamais confondue avec la vérité, l’alètheia). La liberté du citoyen, le savoir désintéressé, la lucidité qui libère des illusions, l’ironie dévastatrice, la divine harmonie : autant de conquêtes grecques. Et le théâtre ! Malheur aux civilisations sans théâtre, condamnées à la barbarie !

Parfois péremptoire (mais pour la bonne cause), vif de ton et vigoureux dans sa dénonciation de notre présente décadence, le hoplite Nuss exalte nos Pères à nous. Idéalisés, ces hommes plus qu’humains dont parlait Pline ? Sans doute. Par exemple quand il passe un peu vite sur le procès de Socrate. Injuste, Bernard Nuss ? Peut-être dans sa vision, tronquée, d’Ulysse, et dans son jugement, discutable, sur l’Odyssée – décrite comme inférieure à l’Iliade. Un peu rapide sur le polythéisme et sur les mythes, qui entretiennent et sauvegardent pourtant ce climat mental, cette altitude qui vaccinent contre les miasmes du Dogme et du Péché.

Qu’importe, absolvons-le au nom d’Apollon et de Dionysos. Lisons son bréviaire hellénique : « La Grèce a toujours été un modèle incomparable et le contact des Grecs a rendu intelligents et moins vulgaires de nombreuses générations d’Européens. »

Christopher Gérard

Bernard Nuss, Eloge des Grecs, Editions Pierre-Guillaume de Roux, 20 tétradrachmes.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

09 novembre 2016

Dharma, ou la question de nos origines indo-européennes

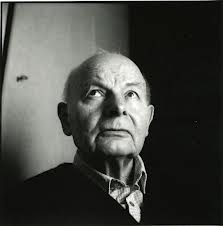

Entretien avec Jean Haudry

Qui êtes-vous? Comment vous définir?

Je me définis comme un linguiste spécialiste des langues indo-européennes anciennes qui est passé progressivement de l’étude des formes et des structures grammaticales et lexicales à celle du sens correspondant, et du sens aux réalités et aux situations, donc aux locuteurs de la langue reconstruite. C’est ainsi que je suis passé de la reconstruction de l’indo-européen à l’étude de la tradition indo-européenne.

D'où vous est venue cette passion pour les Indo-Européens? Qui furent vos maîtres et que leur devez-vous?

Cette passion des Indo-Européens m’est venue par une évolution naturelle qui s’observe chez plusieurs de mes prédécesseurs, et consiste en une quête du réel, du concret, du spécifique, démarche à contre-courant de nos jours où l’on privilégie le virtuel, l’abstrait et l’universel. Mes principaux maîtres dans l’enseignement supérieur ont été, par ordre chronologique, le latiniste Jacques Perret, les indianistes Louis Renou et Armand Minard, le linguiste généraliste André Martinet, l’indo-européaniste Emile Benveniste. Je leur dois non seulement ma formation dans les domaines correspondants, mais aussi un appui décisif dans les débuts de ma carrière : Renou et, après sa disparition, Minard ont dirigé ma thèse de doctorat d’état sur l’emploi des cas en védique ; j’ai été l’assistant à la Sorbonne de Perret et de Martinet, et l’approbation que Benveniste a donnée à mes premiers essais a sûrement pesé lourd.

Vous avez connu Georges Dumézil. Marcel Schneider, qui fut son ami, suggère que la fascination pour le Nord du grand historien des religions fut "le secret du Renan du XXème siècle". Qu'en pensez-vous? Quelle était l'attitude de Dumézil face au Sacré? Peut-on parler comme Schneider "d'une sorte de panthéisme spiritualiste"?

Je n’ai connu personnellement Georges Dumézil qu’assez tard, et très peu. Etudiant, puis assistant, à Paris, je me suis consacré exclusivement – outre mon service - à l’apprentissage des langues indo-européennes anciennes et de la linguistique générale, avant de m’engager dans la préparation de ma thèse. Nommé chargé d’enseignement à Lyon en 1966, de nouvelles tâches s’y sont ajoutées, sans parler des péripéties inattendues de 1968 et années suivantes. C’est après plusieurs années de contre-révolution et d’administration que j’ai pu reprendre mes recherches, et en élargir l’horizon. J’ai lu ou relu Dumézil et éprouvé le regret de n’avoir pas suivi ses enseignements quand j’en avais la possibilité. Je ne l’ai rencontré que trois fois en privé, à l’occasion de soutenances de thèse qu’il m’avait demandé d’organiser à l’Université pour deux de ses anciens élèves, et pour lui présenter le premier jet de mon ouvrage sur les Indo-Européens destiné à la collection Que sais-je ? Cet entretien fut naturellement consacré à cet ouvrage et les précédents, si j’ai bonne mémoire, à organiser la soutenance, et à évoquer des souvenirs de sa propre thèse de doctorat. C’est dire que nous n’avons pas abordé aucun des points que soulève votre question. J’ai donc toujours ignoré ses convictions philosophiques, ainsi que ses opinions et appartenances politiques, avant qu’elles ne soient divulguées de la façon que l’on sait. Je n’ai pas l’impression qu’il ait éprouvé une fascination particulière pour le Nord, que ce soit au plan géographique ou anthropologique. Ses domaines d’élection étaient plutôt Rome, le monde indo-iranien, l’Arménie (et, hors du monde indo-européen, le Caucase) ; s’il y a adjoint le monde nord-germanique, c’est simplement parce que du point de vue de la religion les autres secteurs du monde germanique ancien, christianisés plus tôt, ne fournissent guère de données. Et s’il a rappelé dans un passage de Jupiter, Mars, Quirinus la « prédominance marquée du type nordique » chez les Indo-Européens, ce n’est pas de la fascination, mais l’énoncé d’une évidence. Plus généralement, l’étude des religions, surtout quand elle est comparative, ne constitue pas, en général, une expérience du sacré : Julius Evola disait fort justement que la science est une connaissance morte de choses mortes. Principe qui souffre quelques exceptions, dont la plus notable est Mircea Eliade. Mais je ne sais si c’était le cas pour Dumézil.

L'une des critiques qui revient de plus en plus souvent aujourd'hui chez divers chercheurs (Lincoln, Dubuisson, etc.) plus ou moins hostiles au principe même de la démarche dumézilienne, est que le mythologue aurait été trop soumis à une vision centripète et "platonicienne" des mythes. Qu'en pensez-vous?

Parmi les sycophantes qui se sont attaqués à Dumézil, il y a eu un peu de tout. Des gens animés par la passion politique, de véritables procureurs staliniens des procès de Moscou. Il y a eu aussi des fruits secs, incapables de produire quoi que ce soit d’original, qui se retranchent derrière la méthodologie, rideau de fumée qui masque leurs insuffisances, et leur permet de s’en prendre à ceux qui ont produit, avant que de leur production se dégage une méthode. Il est vrai que les reconstructions duméziliennes sont le plus souvent synchroniques, voire achroniques, en tout cas non historiques. Mais c’est inévitable dans un premier temps, tout comme pour les reconstructions linguistiques. C’est seulement dans un deuxième temps, et sur la base de données nouvelles, que l’on peut espérer parvenir, dans les cas les plus favorables, à une chronologie relative, voire à une datation. Il n’y a là rien de « platonicien », et moins encore de maurrassien !

Comment définiriez-vous la notion de sanatana Dharma?

Le dharma sanatana : l’adjectif sanatana est un dérivé en –tana- (indo-européen *-t(e)no-, suffixe probablement issu d’un dérivé de la racine *ten- « tendre », « s’étendre »), bâti comme les adjectifs latins cras-tinus sur cras « demain » , diu-tinus sur diu « longtemps », matu-tinus sur * matu- « le matin », et leurs homologues grecs et lituaniens sur une forme adverbiale (non attestée) *sana, « jadis » (ou sens similaire), tirée de l’adjectif sana- « ancien, vieux » (latin sen-ex, etc.). Il signifie « originel », « qui se prolonge depuis l’origine ». Qualification paradoxale pour dharma, forme récente (le Rigvéda ne connaît que dharman-, avec le sens de « fait de maintenir, de se maintenir, maintien, comportement », et désignant une réalité qui l’est aussi : le système des castes (jati-) des droits et des devoirs correspondants, bien qu’il soit censé se fonder sur la structure même de l’univers, s’est constitué progressivement en Inde. Une première attestation figure dans un texte appartenant aux parties récentes du Rigvéda, où le terme utilisé est varna- « couleur (symbolique )» Mais la codification des droits et des devoirs de chacune des trois castes aryennes (les « deux fois nés ») et de la quatrième caste, non aryenne, la répartition de la vie des brahmanes en quatre périodes ne se fixent que dans les dharmasatra et dharmashastra, dont le plus connu est le Manava- dharmashastra, les « lois de Manou » Naturellement, si l’on traduit sanatana par « éternel », la conception d’un dharma sanatana relève de l’illusion commune aux diverses sociétés traditionnelles sans écriture de la permanence de leurs institutions. Mais si l’on adopte une traduction comme « immémorial », « traditionnel », la conception apparaît justifiée : le système des quatre castes de l’époque classique provient effectivement de celui des trois varna de l’époque védique, et de la période précédente (indo-iranienne) ; système qui, à son tour, reflète la structure indo-européenne des trois fonctions et des trois couleurs –initialement cosmiques – qui leur sont associées : le blanc du ciel du jour, le rouge des deux crépuscules, le noir de la nuit.

Vous avez préfacé la traduction française du livre de L. Kilian De l' Origine des Indo-Européens (Labyrinthe, Paris 2000), où est défendue la thèse de l'origine paléolithique et nordique des IE. En quoi cette thèse vous semble-t-elle probable?

Ce que Lothar Kilian nomme, après Herbert Kühn et d’autres, l’origine paléolithique des Indo-Européens est une conception d’archéologues fondée sur des continuités constatées ou supposées entre diverses cultures préhistoriques d’Europe, et sur la constatation qu’aucune des cultures néolithiques ne correspond à la zone d’expansion des Indo-Européens. Le linguiste ne peut pas les suivre, pour la simple raison que le vocabulaire reconstruit comporte un certain nombre de termes qui attestent de façon claire la pratique de l’agriculture et de l’élevage, et l’utilisation du cuivre, ce qui correspond au néolithique récent ou âge du cuivre. D’autre part, une part notable de la tradition correspond manifestement à une société de l’âge du bronze (donc postérieure à la période commune), la « société héroïque » de la protohistoire. Mais « ne pas suivre » ne signifie pas « rejeter », bien au contraire : l’hypothèse paléolithique s’intègre dans une conception évolutive de la reconstruction, linguistique et culturelle. Elle donne consistance à un petit nombre de données linguistiques bien établies, mais difficilement explicables dans une culture du néolithique final, comme la place qu’y tient le vocabulaire de la chasse. La reconstruction des cultures est une entreprise pluridisciplinaire ; chaque discipline y apporte ce qu’elle peut apporter. Il en va tout autrement de l’hypothèse « nordiste ». Ici, l’étude des traditions, confirmée par l’interprétation de certains termes, comme la notion, rare dans les langues du monde, de « ciel du jour », indo-européen *dyew-, et l’absence, tout aussi exceptionnelle, d’une désignation du « ciel », et surtout l’équivalence entre termes relatifs au jour de vingt quatre heures et termes relatifs à l’année (la notion d’ »aurore(s) de l’année ») conduisent à chercher l’origine de cette part de la tradition indo-européenne bien plus loin vers le nord que ne le font les archéologues, Kilian inclus. En attendant une possible convergence, ni les uns ni les autres n’ont intérêt à s’autocensurer.

Vous avez défendu l'hypothèse du type nordique comme type idéal, ce qui fait pousser des cris d'orfraie à certains que le concept même d'ethnie terrorise. Quels sont les principaux arguments à opposer aux tenants de plus en plus nombreux d'une vision centrifuge et dissolvante de cette recherche des origines?

Qu’il y ait eu chez les Indo-Européens un « type idéal », celui de leurs héros et de leurs Dieux, est une évidence : tous les peuples en ont un, qui correspond naturellement au type dominant (par le statut, sinon par le nombre). Xénophane de Colophon en tirait un argument en faveur du relativisme en matière de religion : « les Ethiopiens se représentent leurs Dieux noirs et avec un nez épaté, les Thraces leur prêtent des yeux bleus et des cheveux roux. » Grâce au réalisme de l’art classique, et plus encore de l’art hellénistique, nous savons parfaitement comment les Grecs se représentaient leurs Dieux et leurs héros, en quels termes ils en faisaient le portrait ; et, plus tard, comment les physiognomonistes ont décrit le « Grec véritable », par opposition aux métèques, esclaves, etc. : il est à l’origine semblable aux barbares du nord. Comme chez eux, le type nordique domine dans la couche supérieure de la population. Tout cela est bien connu depuis plus d’un siècle ; la formule de Dumézil à laquelle je faisais allusion précédemment résume les conclusions auxquelles les chercheurs étaient parvenus à l’époque. Ce n’est pas l’étude des momies du bassin du Tarim (Xin-jiang), parmi lesquelles le type nordique est bien représenté, qui risque de les infirmer. Mais à quoi bon opposer des arguments aux négateurs d’évidence ? A ceux qui refusent d’admettre ce qui ne va pas dans le sens de leur argumentaire, et surtout de leurs objectifs, avoués ou inavoués ? Comme l’un des objectifs majeurs de l’idéologie dominante est le métissage des peuples d’Europe à partir de populations africaines et asiatiques, l’évidence leur est inacceptable. A leurs yeux, plus on apporte de preuves et de témoignages, plus on aggrave son cas, ainsi qu’il arrive en d’autres occasions.

Peut-on dire que le fondement de la "Tradition" indo-européenne consisterait en une religion de la vérité?

Ce que j’ai nommé, à tort ou à raison, « religion de la vérité », en donnant à religion sa valeur originelle de « scrupule qui inhibe, qui retient », ne représente pas, tant s’en faut, l’ensemble de la tradition indo-européenne, et ne tient qu’une part modeste dans la religion proprement dite, même si, dans le monde indo-iranien, le vocabulaire du culte (les nombreux dérivés de la racine *yaž- « ne pas offenser ») est fondé sur le « culte négatif » ; bien moins, par exemple, que les trois fonctions duméziliennes. Elle correspond à un ensemble de règles de comportement (respect des engagements contractuels, de la justice distributive, etc.), qui ne valent initialement que pour les chefs dans leurs rapports avec d’autres chefs de la même ethnie. L’hymne avestique à Mithra (yašt 10) en fournit une bonne illustration. Elle ne s’étend aux rapports internes du groupe que dans la « société héroïque » de la période finale de la communauté indo-européenne, et surtout dans les périodes suivantes ; périodes où les rapports contractuels qui lient le seigneur et ses hommes, qu’il a recrutés hors de son lignage et parfois même de sa tribu, l’emportent sur les liens naturels, ceux du lignage. Une telle société est par nature instable : aucune communauté ne peut reposer durablement sur des base contractuelles, en dépit du mythe rousseauiste du « contrat social ». Bien vite, les liens lignagers reprennent leur importance. Par exemple, au Moyen Age, on voit des jeunes compagnons quitter le compagnonnage seigneurial pour s’établir, se marier, et recevoir de leur seigneur un fief viager qui peut devenir à son tour un bien héréditaire. Au plan religieux, le « culte négatif », consistant à « ne pas offenser » la divinité, « ne pas violer » (ses engagements, etc.) s’accompagne toujours d’un « culte positif » consistant en sacrifices, rites, prières, etc.

Propos recueillis à l’équinoxe de printemps 2001.

Agrégé de grammaire, Docteur ès Lettres, professeur de sanskrit et ancien doyen de la Faculté des Lettres et Civilisation de l'Université Jean-Moulin (Lyon), directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Jean Haudry est l'un des grands spécialistes du monde indo-européen. Il a fondé en 1981 l'Institut d'Etudes indo-européennes, récemment transformé en société savante indépendante à la suite d'une campagne de diabolisation. Il est l'auteur d'ouvrages fondamentaux sur le sujet comme L'Indo-Européen (Que sais-je? 1798), Les Indo-Européens (Que sais-je? 1965, retiré du catalogue), La religion cosmique des Indo-Européens (Archè/Belles Lettres), etc.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : paganisme, indo-européens | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

31 octobre 2016

Samain

Heureuse Samain à tous !

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

14 octobre 2016

ARCHAION : dix ans de travail MMVI - MMXVI

Pour fêter les dix ans d'ARCHAION, mon site littéraire,

j'invite mes lecteurs à (re)lire cette page mise en ligne in illo tempore :

Confession d'un Païen

Dans son roman historique Le mauvais choix (Flammarion,1984), le regretté Jean-Louis Curtis, de l'Académie française, nous transporte dans la Rome du IVème siècle. Son héros le patricien Lucius Mamilius Macer, ardent défenseur de l'Empire, assiste à l'avènement de Constantin (306-337) et aux progrès de la subversion chrétienne. Curtis met aussi en scène un personnage contemporain Lucien Mazerel, bourgeois parisien du dernier tiers du XXème siècle qui est le témoin (et la victime) de la subversion communiste. Si la partie du roman qui concerne le monde moderne a vieilli, curieusement, le tableau de la Rome païenne en butte aux assauts des Galiléens éblouit par sa justesse. Pour rendre hommage à cet auteur méconnu, dont je recommande les livres à la langue parfaite et à l'ironie féroce (Les Forêts de la nuit, Le thé sous les cyprès, Les moeurs des grands fauves, Le temple de l'amour, etc.), découvrons le récit de l'entrevue historique entre le sénateur Macer, l'un des chefs de l'aristocratie païenne, l'auteur d'un libelle antichrétien et le jeune Constantin au lendemain de sa victoire sur Maxence. Extrait.

"L'empereur se leva et marcha vers la fenêtre. Il parut s'absorber dans la contemplation du jardin, à trente pieds au-dessous. Puis il se retourna pour me faire face. Je fus frappé par l'expression nouvelle de son visage. Le coin de ses lèvres n'était plus relevé par l'amorce d'un sourire. Dans les larges yeux étincelants, une lueur inquiète vacillait.

-Ton libelle est habile, dit il. Tu commences par faire justice des calomnies qui s'efforcent de salir les Chrétiens, et tu rends hommage à leurs vertus. Mais ce n'est que pour les mieux accabler ensuite sous les jugements les plus durs. Il fit une pause; puis, avec une sorte de curiosité:

-Pourquoi hais-tu les Chrétiens ainsi?

- Seigneur, ce n'est pas eux que je hais, mais ce qu'ils professent.

- Leur Dieu est puissant. Par deux fois, sa puissance s'est manifestée à Nous.

La voix s'était altérée sur ces derniers mots. La lueur d'inquiétude s'aviva dans les prunelles enfantines. Je me demandai si, comme le veut la rumeur publique, l'empereur avait eu vraiment le privilège d'une vision surnaturelle, si vraiment un signe lui était apparu dans le Ciel. Je ne doutais pas qu'il ne fût un être profondément religieux, peut-être même un inspiré.

- Toi, reprit-il, en quel Dieu crois-tu?

Je me recueillis un instant. Quand je parlai, ce fut aussi à voix presque basse, comme dans un sanctuaire. "Seigneur, comme Sénèque, je crois que la matière est animée par un esprit universel, par une intelligence divine, à laquelle peut-être nous participons, comme les étincelles éphémères et sans cesse jaillissantes d'un immense et éternel brasier. Tel est le Dieu auquel je crois et que j'adore. Le soleil est son image vivante. Toutes les divinités secondaires, celles à qui nous avons donné des noms, les divinités des champs, du foyer, de la cité, Eros lui-même, ne sont que les aspects partiels, diversifiés de la même énergie divine. Telle est ma religion: Dieu est un, Il est partout, Il est en nous, Il est nous. Pourtant, nous sommes mortels: car si notre part spirituelle se fond, après notre mort, dans l'immensité divine, ce sera comme une parcelle indistincte, non personnelle, non individuelle, qui n'aura aucun souvenir de son existence terrestre, ni d'autre conscience qu'une conscience universelle. C'est dire que nous mourons tout entiers, ici-bas. Nous devons donc renoncer à toute espérance d'immortalité: elle est une consolation illusoire, un leurre. C'est ici-bas que notre destinée est circonscrite et qu'elle doit s'accomplir: sur cette terre. L'étincelle fugitive que je suis, qui a jailli de l'éternel brasier et qui est destinée à s'éteindre, cet être d'un instant, cet homme périssable est lié à d'autres hommes d'un même lieu, qui est la patrie latine, d'une même race, qui est notre race latine, d'une même langue, la langue latine, d'une même organisation, qui est l'empire dont tu tiens la destinée dans tes mains. Je suis solidaire des hommes qui parlent la même langue que moi avant d'être solidaire de tous les hommes. Je suis solidaire de Rome, comme un fils l'est de sa mère. Je suis solidaire de l'empire. Tant que je suis vivant, mon allégeance est à l'empereur, à l'empire, à Rome, au génie latin, à mes pères et à l'œuvre accomplie par mes pères, que cette œuvre soit un champ labouré, une chaumière, un temple, une loi ou un livre. Cette allégeance est le fondement même de mon être; sans elle, je ne suis rien ici-bas, même si je suis, dans l'ordre spirituel, une étincelle du foyer divin. C'est pourquoi, Seigneur, je condamne la doctrine chrétienne, qui veut abolir la vocation terrestre de l'Homme au profit de sa vocation céleste. Pardonne-moi (je me jetai à ses pieds) d'avoir parlé si longuement et d'avoir peut-être abusé de Ton impériale patience. Mais, Seigneur, même si, pour obéir à Ta volonté, je consens à me taire sur ce qui m'afflige, je n'en continuerai pas moins, dans le secret de mon esprit et de mon cœur, à penser que les Chrétiens sont une plaie au flanc de l'empire, et que le génie de Rome s'anéantira lui-même s'il s'abaisse jamais à reconnaître pour Dieu un vagabond juif, crucifié voici trois siècles entre deux voleurs." "

Retrouvez ARCHAION sur FB : https://www.facebook.com/archaion/?fref=ts

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : littérature, paganisme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

26 janvier 2015

Avec Marcel Conche

« Humble et émouvant bréviaire païen », écrit très justement Bruno de Cessole pour qualifier le dernier livre du philosophe Marcel Conche, Epicure en Corrèze. Sous la forme d’une conversation à bâtons rompus, aussi limpide que simple, l’amant de la sagesse explique comment il est devenu ce qu’il est : un sage qui « croit » aux dieux païens. Dans cette confession, Marcel Conche revient sur son enfance et son adolescence paysannes dans la Corrèze des années 20 et 30, quand cet orphelin de mère découvre peu à peu l’importance de la Nature et de ses cycles éternels : le vent, les flots de la Dordogne, les arbres et les bêtes, le lierre cher à Dionysos lui sont des compagnons de méditation et des alliés. Paysan, il apprend à « faire les choses dans l’ordre, en temps et en heure » (à l’opposé des actuelles doctrines pédocratiques en vigueur dans les écoles, où l’on apprend le brouillage des repères et la dispersion). Elevé à la dure, il se révèle vite homme de connaissance et de réflexion, passionné par la seule quête de vérité, et donc rempli de méfiance pour tous les débordements. Il explique ainsi pourquoi il n’a pas rejoint ses camarades au maquis, préférant potasser sa grammaire grecque, et comment il a pu résister au délire amoureux, choisissant sa professeur de lettres, avec qui il vivra un demi-siècle. Suivant d’Apollon, Marcel Conche incarne l’adepte de la phronésis épicurienne, de cette prudence et de cette modération qui forcent à dédaigner les désirs qui nous éloignent de la nature en nous engageant dans l’illimité – la faute par excellence que les Grecs, nos Pères, nomment hubris. Ses réflexions sur le temps, illimité et tout sauf illusoire, sur la liberté de jugement (« ce que je dois faire, je l’entends non pas selon le jugement d’autrui, mais selon mon propre jugement à partir du devoir que je sais avoir envers moi-même »), stimulent nos esprits anesthésiés de moraline. Un exemple : « la clef de la sagesse, dit-il, est qu’il faut penser toute chose sur le fond de l’infini » - n’est-ce pas aussi lumineux que bienvenu, ce rappel des aphorismes d’Anaximandre ? Sur le dieu personnel des monothéismes, sa position est claire : un refus sans concession. Non à la soi-disant providence, une illusion ! Non à la théorie absurde d’un dieu personnel, infiniment bon et omniscient, dont l’existence justifie la souffrance des enfants ! Non aux philosophies modernes (de Descartes à Hegel), qualifiées à juste titre d’impures, car polluées par le théologisme judéo-chrétien ! « Mieux vaut savoir que croire » est son seul credo. Oui à Héraclite, à Pyrrhon et à Epicure, maîtres de sagesse tragique. Oui à Montaigne, le compagnon des jours et des nuits, l’ami fidèle. Lisons Conche, relisons Héraclite et Lucrèce. Et jouissons de la vie en choisissant la singularité contre tous les conditionnements, fussent-ils rassurants !

Christopher Gérard

Marcel Conche, Epicure en Corrèze, Stock, 160 pages, 17€.

*

Marcel Conche est évoqué dans mon livre

*

A l’occasion de la parution des Essais sur Homère (PUF, 1999), Marcel Conche avait répondu aux questions de ma revue Antaios.

Pourquoi relire Homère en 2000? En quoi est-il, incomparablement, l’Educateur par excellence?

L’an 2000 de l’ère chrétienne ne signifie pour moi rien de particulier. Si l’on fait partir l’ère des Olympiades de 776 AC, nous voici, en effet, si je ne m’abuse, dans la six cent quatre-vingt quatorzième Olympiade, chiffre qui n’a rien de particulier. Pourquoi relire Homère aujourd’hui? C’est que nous vivons en un temps où l’on sait que la vie humaine est une vie mortelle. Montaigne nous conte que saint Hilaire, évêque de Poitiers (v. 315-v.367), craignant pour Abra, sa fille unique, les embûches du monde, demanda sa mort à Dieu, ce qu’il obtint et « de quoi IL montra une singulière joie ». En l’an 1000, comme au IVème siècle, la vie éternelle était objet de certitude. En l’an 2000, c’est le contraire. Les philosophes analysent la « finitude » (Endlichkeit) comme nous étant essentielle, et notre « temporalité » (Zeitlichkeit) comme étant, par essence, une temporalité finie. Comment vivre une vie mortelle? Il s’agit de résoudre ce que Leibniz nomme un « problème de maximum et minimum »: obtenir, durant une vie brève, le maximum d’effet. Quel « effet »? Le plus d’argent possible, pensent les financiers, les boursiers. Mais l’argent n’est pas une valeur en soi. Homère est l’Educateur par excellence car il forme notre faculté critique, la krisis, la faculté de distinguer, de choisir - d’un mot qui signifie « trier ». Il nous enseigne à séparer le bon grain de l’ivraie des fausses valeurs, et à choisir les valeurs d’excellence. Comment vivre? De façon à ce que cette vie, dans sa brièveté, réalise la plus haute excellence. Achille perçoit le bonheur comme une tentation. IL choisit quelque chose de plus élevé que le bonheur. Ainsi font les héros de l’Iliade.

Mais comment le relire? Avec quels yeux?

Lire Homère à la manière des « analystes », qui font de l’Iliade et de l’Odyssée un assemblage de pièces rapportées, c’est sacrifier bien des significations qui n’existent que par l’effet d’ensemble, et comme ôter d’un organisme le tissu conjonctif pour le réduire à un squelette. Les « difficultés » relevées par les « analystes » sont d’ailleurs si peu nettes qu’il a fallu vingt-cinq siècles pour qu’elles soient remarquées. Si elles étaient si peu que ce soit concluantes, les Grecs anciens les eussent perçues. L’Iliade et l’Odyssée supposent la vision visionnaire d’un unique poète qui est aussi un poète unique: les « analystes » vont-ils tomber dans l’absurdité de supposer plusieurs Homère? Il faut lire Homère avec l’oeil non d’un dépeceur mais d’un philosophe, si le philosophe est, comme le veut Platon, l’homme des « vues d’ensemble » (République, VII, 537c) - un oeil, cependant, moins hégélien que goethéen: il ne suffit pas d’être philosophe si l’on n’est pas quelque peu poète. Car la pensée pensante n’est pas seulement conceptuelle: elle ne méconnaît pas la clarté que peuvent apporter la comparaison et la métaphore. Héraclite, Parménide, les Antésocratiques en général ne sont pas les seuls à l’avoir vu, mais aussi Bergson, Heidegger et d’autres. Il est regrettable que Heidegger n’ait pas davantage médité Homère.

Dans « Le rationalisme d’Homère », vous écrivez: « les dieux d’Homère ne sont ni en dehors de la nature, ni même en dehors du monde: ils sont, comme nous, au monde - au même monde ». Pouvez-vous préciser votre vision du divin chez Homère?

La phrase que vous citez me fait songer au fragment 30 d’Héraclite: « Ce monde, le même pour tous, ni dieu ni homme ne l’a fait, mais il a toujours été, il est et il sera, feu toujours vivant, s’allumant en mesure et s’éteignant en mesure ». Ce monde, pour Homère comme pour Héraclite, est « le même pour tous »: hommes et dieux. C’est ainsi que la différence du jour et de la nuit vaut pour les dieux comme pour les hommes. Les dieux sont « au monde », comme nous. Le monde n’est pas leur oeuvre, mais l’oeuvre de la nature. Homère voit l’ »origine de tous les êtres » (Iliade, 14.246) dans l’ »Océan », symbole de la puissance et de la fécondité de la nature. L’épopée chante le monde humain, bien que la nature, avec ses météores, ses sources, ses fleuves, ses forêts, ses bêtes sauvages, soit toujours présente à l’esprit du poète. Or, les grands dieux d’Homère sont - on l’a souvent observé - absolument semblables à des hommes - excepté qu’ils sont plus forts et sont immortels: ils mangent, boivent, festoient, aiment, haïssent, se vengent, souffrent, dorment, ont des syncopes, etc. Dès lors, où est le divin? Je crois qu’il faut le chercher moins chez les dieux préoccupés surtout par la guerre des hommes, engagés dans cette guerre et tout pénétrés de passions humaines, que chez ceux qui se tiennent loin des affaires humaines, vivent dans la proximité de la nature, en symbiose avec elle. Le divin est présent sous la forme des innombrables dieux qui sont l’esprit de la nature et dont la pérennité relativise l’aventure humaine - à laquelle les grands dieux s’intéressent beaucoup trop, s’agissant de ce qui agite « de pauvres humains, pareils à des feuilles, qui tantôt vivent pleins d’éclat et mangent le fruit de la terre, et tantôt se consument et tombent au néant ». Le divin précède les dieux: il consiste dans le don initial qui leur est fait, à eux comme à nous, de la vie, de la lumière. Quant au Donneur de ce don initial, c’est la Nature, mais il ne faut pas la personnaliser: elle n’est pas un être, mais le fait même de l’être - mot qui, dit Nietzsche, ne signifie rien d’autre que « vivre ».

Vous consacrez un chapitre au pessimisme d’Homère. Ne trouvons-nous pas de nombreux traits optimistes dans son oeuvre, à commencer par une forme d’humanisme, illustrée par le bouleversant dialogue entre Achille et Priam?

La réussite d’Ulysse montre, ai-je dit, que « décisif est le rôle de la tromperie dans la réussite des hommes ». Comme tromper est un mal, et donc le mal l’emporte sur le bien dans la stratégie de ceux qui veulent triompher dans le monde, on peut parler de « pessimisme ». Mais ce n’en est pas la seule forme que l’on peut discerner chez Homère. Il parle de la mort qui « tout achève »: dès lors que la mort ne laisse, après elle, aucun espoir, il est difficile de parler d’ »optimisme ». Il est vrai que les plus hautes valeurs humaines sont incarnées par les héros, et représentées par leur attitude et leur conduite: le respect de la foi jurée (les Achéens font la guerre en vertu d’une promesse faite à Ménélas), l’esprit de sacrifice, la volonté d’excellence, le courage, bien sûr, mais aussi la fidélité, le respect et l’estime d’autrui, fût-il l’ennemi, l’esprit de bienveillance et la générosité (chez Alkinoos, notamment), la sympathie, la compassion. Mais précisément, les plus belles qualités morales se trouvent chez les hommes, non chez les dieux. or, ce sont les dieux qui ont la force et tiennent en main - dans les limites fixées par le destin - le sort des humains. Une force, en laquelle il y a bien plus d’arbitraire que de bonté essentielle, domine tout. Que les dieux n’aient pas les vertus que l’on voit chez les hommes, il ne peut d’ailleurs en être autrement. Ces vertus viennent, en effet, de cela même que les hommes ont en propre, qui est de mourir. Elles définissent la réaction de l’homme noble face à la mort: à sa mort ou à la mort d’autrui. Certes, ces vertus, du moins les vertus d’humanité, sont comme mises entre parenthèses dans le combat sanglant - ce pourquoi Homère condamne la guerre, comme le lui reproche Héraclite. Et l’on pourrait parler d’ »optimisme », s’il laissait entrevoir un monde humain où régnerait la paix. Mais je ne vois rien de tel. Vous parlez d’ »humanisme ». Soit! si vous entendez: humanisme héroïque. Homère veut que l’homme regarde vers les hauteurs. « Pessimisme », dis-je, mais, certes, pessimisme actif, héroïque, essentiellement viril. Je veux bien admettre que le pessimisme tragique d’Homère, avec, au fond, une telle confiance en l’homme, est autre chose que simplement du « pessimisme », au sens banal.

Jacqueline de Romilly a pu consacrer un fort beau livre à Hector. Quelle figure vous séduit le plus chez Homère?

Hector est un chef valeureux, un beau-frère rassurant, un père et un époux aimant et tendre, et il a bien d’autres qualités qui en font un bel exemplaire d’humanité. Mais une qualité essentielle, pour celui qui veut le salut de son peuple et des siens, est l’intelligence. Or, Hector en manque parfois. En tel moment critique, ne voyant pas au-delà de l’heure présente, il refuse le « bon conseil » de Polydamas qui, lui, « voit à la fois le passé, l’avenir », et il juge inconsidérément. Et les Troyens approuvent leur chef, « dont l’avis fait leur malheur ». Et puis, j’observe, chez lui, un trait déplaisant. Il demande un éclaireur pour aller, de nuit, surveiller ce que font les Achéens. Soit! Dolon se porte volontaire, à une condition: Hector doit jurer qu’il lui donnera les chevaux et le char de bronze du Péléide. Hector jure. Il sait pourtant - j’en suis persuadé - que Dolon n’a aucune chance de monter un jour les chevaux d’Achille. Achille, héros démonique et fascinant, m’a captivé davantage qu’Hector. Je lui ai consacré un chapitre (et même deux). Il est le personnage clé de l’Iliade - qui chante, ne l’oublions pas, la « colère d’Achille ». Ce sont ses attitudes et ses choix qui déterminent le mouvement et l’action. Son inaction même, qui joue le rôle de ce que Hegel nomme la « négativité », n’est aucunement une absence. Inactif, mais en attente, il est singulièrement présent.

Mais vous me demandez quelle figure me « séduit » le plus. Je ne puis être « séduit » que par une nature féminine. Je laisse de côté les déesses - pour lesquelles j’ai peu d’estime. parmi les mortelles, j’ai le choix entre Briséis, Andromaque et Hélène - les autres ayant moins de présence. J’ai un faible pour Briséis; j’admire et je plains Andromaque. Mais Hélène a besoin que l’on se porte à son secours/ Elle a ce que Gorgias nomme une « mauvaise réputation » - à cause de quoi, il s’est fait son avocat. Avec raison. Hélène infidèle à son mari, Ménélas? A s’en tenir aux apparences, on ne saurait le nier. Car enfin, elle suivit Pâris. de bon gré? Sans doute, sinon eût-elle emmené des trésors et ses esclaves? Mais il y a deux sortes d’amour: l’amour de croisière, calme, raisonnable, médité - Hélène ne cessa jamais d’aimer Ménélas de cet amour -, et il y a l’amour d’emballement, la bourrasque d’amour, où le désir conduit aux décisions que l’on regrette ensuite. Mais la tempête sur la mer n’empêche pas le calme des grands fonds. Et l’amour qui dure est toujours là lorsque l’amour violent s’est exténué. On le voit bien lorsque, du haut des remparts de Troie, la femme de Pâris, aux ardeurs anciennes, aperçoit les Achéens et Ménélas, souffre, pleure et se confond en regrets.

Octobre 1999.

*

**

Né en 1922, Marcel Conche est professeur émérite de philosophie à la Sorbonne, membre de l’Académie d’Athènes et citoyen d’honneur de la ville de Mégare. Editeur à ses heures perdues, il a traduit et commenté Héraclite, Parménide, Anaximandre, Epicure aux PUF tout en trouvant le temps de publier des ouvrages classiques sur Montaigne et Lucrèce. En septembre 1995, Marcel Conche avait déjà accordé un entretien à Antaios sur les Grecs, qualifiés de « presque les seuls philosophes authentiques » et la philosophie grecque comme fondamentalement païenne. Sur le Polythéisme: « pour le penser sans le réduire à n’être qu’une étape dans un processus, il faut sans doute tenter de revivre une expérience qui fut celle des Hellènes, celle de l’immanence et de l’évidence du sacré ». Sur l’Ancien Testament: « Plût au ciel qu’à l’âge scolaire, plutôt que des leçons d’histoire « sainte », on m’eût entretenu de la Gaya Scienza des troubadours. Le Corrézien que j’étais se fût sans doute reconnu plus d’affinité avec Guy d’Ussel et Bernard de Ventadour qu’avec Abraham et autres. » Sur les Grecs, Marcel Conche a écrit un splendide plaidoyer pour un philhellénisme bien compris: « Devenir grec » (in Revue philosophique, janvier-mars 1996, p.3-22, repris dans Analyse de l’amour et autres sujets, PUF, Paris 1997). Pour mieux connaître ce philosophe et moraliste de haute lignée, il faut lire Vivre et philosopher. Réponses aux questions de Lucile Laveggi (PUF 1992) et Ma vie antérieure (Encre marine 1998). Tout dernièrement, il a publié Le sens de la philosophie , livre dédié à sa mère qu’il ne connut pas puisqu’elle périt à sa naissance. Il s’agit d’une sobre méditation sur la signification précise du mot « philosophie »: amour de la sagesse ou « science » du vrai? M. Conche penche pour cette tension tragique vers la vérité, recherche qui se double d’un apprentissage de l’amour au sens socratique, celui-là même qui tente de rendre l’autre meilleur en lui communiquant le désir d’excellence, propre aux âmes nobles: « »A quoi mène la philosophie? », me demande-t-on. La première réponse est: « à rien » (à rien d’autre que la philosophie elle-même comme skepsis); la seconde: « à aimer ». » Lisons donc M. Conche, suivons les traces de cet Hellène « désengagé des fausses évidences et des obsessions collectives ».

Pour compléter cette évocation, voici une note publiée naguère dans Antaios.

Parcours d’un stoïcien

Avec Ma Vie antérieure (Encre marine), le philosophe Marcel Conche livre une émouvante méditation sur le sens du tragique et la preuve de la permanence, en ces temps d’hédonisme vulgaire, du stoïcisme comme posture philosophique, comme manière de vivre. Car ce qui frappe à la lecture de ces pages à l’impeccable langue (“ une belle langue républicaine et châtiée ” dit justement R.P. Droit dans sa chronique du Monde du 3 avril 1998), c’est la cohérence et la rigueur du penseur, qui est aussi un moraliste, crédible puisqu’il a intimement vécu ce qu’il professe. L’évocation qu’il fait de Marie-Thérèse Tronchon, son épouse disparue en décembre 1997, est bouleversante. Elle fut son professeur de Lettres en 1941-1942 et corrigea ses premières dissertations avant de devenir sa compagne pendant cinquante-six ans. Il s’agit, c’est évident, d’une âme de qualité, d’une Dame. Le couple formé est bien celui de deux lettrés, des jeunes gens d’autrefois, frugaux et racés, bref, toute une France traditionnelle, engloutie par la civilisation du spectacle et du fric. Marcel Conche est un pur produit des hussards noirs de la République : petit paysan corrézien, il mène, à la fin des années 30, une vie rude, mais non dépourvue d’un “ bonheur de fond ”, tout sauf béat. La campagne n’avait que peu varié depuis Louis XV ; le village constituait encore une réelle communauté organique où les désirs individuels comptaient pour rien. Entre un père, rescapé de la Grande Guerre, muré dans son silence – la mère de Marcel Conche mourut peu après sa naissance – et sa tante, le futur philosophe fait ses premières expériences : la perte de la foi (“ le sentiment nouveau se formait que la providence de l’homme peut n’être encore qu’une providence humaine ”), les velléités de révolte contre un père parfois injuste, les cours un peu particuliers de l’instituteur (plus doué pour l’éducation que pour l’instruction, mais pour qui Vercingétorix et Bayard sont des modèles) : “ tiré à quatre épingles, M. Briat incarnait les vertus de franchise, d’honnêteté, de gentillesse ”. Une courtoisie d’un autre âge ! Marcel Conche prononce un bel éloge du grec ancien, notre sanskrit : “ le grec ancien, la langue incomparable, merveilleuse, qui porte en elle ce qu’il y a de plus fort, de plus lumineux, et, en même temps, de plus délicat et de plus fin. Sans elle, que serait la philosophie ? Que serait même la pensée ? ”. Le catéchisme n’est manifestement pas sa tasse de thé : “ il était question de l’histoire “ sainte ” : il fallait se sentir concerné par ce qui était arrivé à un certain Moïse, à un certain Abraham. Désastreuse leçon car les péripéties de l’histoire des Juifs anciens n’importent qu’à ceux qui adhèrent à l’Irrationnel. (…) Car entre Athènes et Jérusalem, il faut choisir. ” Socrate lui apparaît comme une figure plus haute que le Nazaréen : “ lorsqu’on se donne la peine de multiplier les pains ou de marcher sur les eaux, c’est que l’on est en faute d’arguments ”. Malgré une envie vite passée de rejoindre le maquis, Conche préfère étudier la grammaire latine huit heures par jour, ce qui nous évite les souvenirs d’anciens combattants, lui permet d’entrer à l’Ecole Normale et de se lancer à l’assaut du savoir philosophique. Une telle ascèse nous vaut une vingtaine de livres parfaitement ciselés et sentis, quelques traductions qui serviront de référence (Héraclite, Parménide,…). Et un parcours, du catholicisme paysan à la sagesse tragique des Hellènes.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : philosophie, grecs | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |