25 septembre 2013

Dandysme ?

Dandysme ?

« Vivre sa propre contradiction fait de vous un personnage tragique »

Jean José Marchand, La Leçon du chat.

Deux ouvrages récents m’inspirent quelques réflexions sur le dandysme, que Roger Kempf, dans son bel essai Dandies. Baudelaire et Cie (1977), définissait comme « un culte de la différence dans le siècle de l’uniformité ». Comme il le notait avec justesse, la question posée par le dandy - comment rêver sous le régime du divin Progrès ? - exacerbe chez ce dernier (et ce mot, « dernier », ne convient-il pas à la perfection tant le dandy se pose en vestige, dont la devise pourrait être Too late ?), en réponse, la passion de l’insularité, un irrédentisme absolu, poussé parfois jusqu’à la folie.

Vies et mort d’un dandy, du très-prolifique Michel Onfray, déconstruit non sans une trouble jubilation le mythe littéraire du Beau Brummell, favori du Prince de Galles, le futur Georges IV. Onfray souligne le caractère quasi faustien du dandy, dont le sang, loin d’être bleu, se révèle banalement carmin : en un mot comme en cent, le dandy doit lutter pour imposer sa différence et devenir roi de soi-même. Dans le cas de Brummell, le paradoxe tient dans l’arrogance du personnage, suffisant et vaniteux (comme nombre de ses émules postérieurs)… qui invente une religion de l’élégance. Lucide, Onfray voit bien, sans jamais être dupe mais avec un soupçon bien jacobin de ressentiment, que Brummell, en fin de compte, sert de bouffon au monarque. Un bouffon pathétique, surtout après la fuite en Normandie, où l’attend une fin misérable.

En réalité, le mythe du dandy, nous le devons à Barbey, le génial Barbey, écrivain majeur comme son compatriote Gobineau, qui métamorphose le fat en modèle et, de ce fait, l’invente, l’instrumentalise et donne naissance à un nouveau modèle d’aristocratie, qui ne se fonde ni sur la naissance, ni sur l’argent ni, horresco referens, sur le travail. Baudelaire s’inspirera de Barbey pour mieux cerner encore la figure du rebelle à la massification et à l’égalitarisme bourgeois - « le dernier éclat d’héroïsme dans les décadences ».

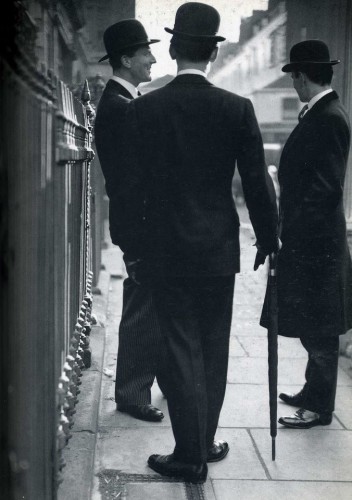

Justement, le deuxième ouvrage, I am Dandy, superbe album de clichés dus au talent de l’Américaine Rose Callahan et dont le texte, très moyen, est l’œuvre d’un thésard, américain lui aussi (quoi de plus anti-dandy, by Jove, qu’un thésard… yankee de surcroît ?), montre par ses limites toutes les ambiguïtés contenues dans le terme dandy. Plus évocateur, le sous-titre en est The Return of the Elegant Gentleman : la galerie de portraits rassemble des hommes considérés par les auteurs comme élégants, ce qui ne laisse pas de surprendre le lecteur européen. Ils auraient bien fait de méditer la sentence de messire Barbey d’Aurevilly : « Tout dandy est un oseur, mais un oseur qui a du tact, qui s’arrête à temps et qui trouve, entre l’originalité et l’excentricité, le fameux point d’intersection de Pascal ». Comment dire, mieux, l’essentiel ?

I am Dandy présente, dans un savant désordre, une phalange d’excentriques et de lunatiques, de dégénérés complets et d’authentiques gentlemen, d’exhibitionnistes et de tantes exquises parfois bien proches de la geisha, mais tous unis par la passion du vêtement, le refus de la massification… mais pas de la vulgarité, car, pour citer un aristocrate old school, le cher Ghislain de Diesbach, « l’esthétisme et la recherche à tout prix de la Beauté conduisent en général au ridicule et presque inéluctablement à la vulgarité ». Le tact invoqué par Barbey manque en effet à nombre de ces dandies photographiés avec grâce par Rose Callahan, plus proches en vérité de l’hystérie (masculine) - donc du mauvais goût -, de la névrose obsessionnelle - donc malsaine - et de la mystification (souvent amusante il est vrai, notamment par la création de bulles temporelles) et loin, très loin, de la virilité spirituelle, ascétique et guerrière du rebelle antimoderne.

Amusons-nous à évoquer certains, mes préférés, pour la joie du lecteur : l’Anglo-Irlandais Sean Crowley, chantre du tweed vintage et franc-buveur de cocktails (au gin), collectionneur maniaque de cravates (3000 pièces ?), anglomane sans complexe et qui clame haut et fort son désir de n’être ni sexy ni, Dieux merci, cool. Un New-Yorkais, lui aussi d’origine hibernienne, Peter Mac Gough (ses tweeds !!!), qui vend la mèche : « I’ve seen the future, and I’m not going ». Un autre zinzin de tweed, Gustav Temple, le théoricien du Chapism, doctrine et style de vie « anarcho-dandy », étonnante figure de situationniste conservateur, adepte d’une révolution par l’humour et le tweed.

Les Français Michael Loir, Hugo Jacomet, Marc Guyot (auxquels les auteurs auraient dû ajouter l’orfèvre délicat, le savantissime Julien Scavini) incarnent chacun avec autant de panache que d’exigence le gentilhomme parisien. Quelques Britanniques d’un goût quasi parfait, authentiques gentlemen, tels que l’écrivain Nicholas Foulkes, le pianiste Winston Chesterfield et, last but not least, sans doute l’archétype de l’élégant Londonien, l’historien de Savile Row, James Sherwood.

Une figure étonnante, qui orne d’ailleurs la couverture, celle d’un marquis italien, Mocchia di Coggiola, qui, dans son appartement du XXème arrondissement, à un jet de pierre (précieuse) de la tombe d’Oscar Wilde, prend la pose avec une sorte de génie - le génie du déguisement « from classic Jacobean to gender-bending fascist ».

C’est là précisément que le bât blesse : le dandy se déguise-t-il ? Sa quête de l’excellence, son refus de la médiocrité, la construction de soi doivent-ils le transformer en travesti anachronique ? Imiter le style des 30’, s’habiller en rentier victorien, why not… mais n’est-ce pas un peu court ? Le dandy est-il voué à la mimésis, au voyage dans le temps (comme cette tapette russe déguisée en notable byzantin) ?

Même si le dédain pour l’opinion commune fonde depuis toujours, depuis Alcibiade et Catilina, l’attitude dandy, faut-il pour autant exhiber qui un délirant narcissisme, qui un infantilisme stérile ?

Dans une époque de confusion et d’inversion des valeurs, le désir de se singulariser, de surplomber la société et de constituer une Sternenfreundschaft au sens nietzschéen - la fraternité sidérale des Insulaires - et en fait une aristocratie, celles des Pléiades, ne peut, sous peine d’être insignifiant, se réduire au comportement tapageur du pitre de boudoir. Ni au déguisement pathologique, fût-il savant.

Mélancolique, car souffrant de la déréliction et du désenchantement modernes, le dandy assume son décalage (contrairement au snob et au mondain, qui tremblent à l’idée de ne pas être inclus), mais avec tact et mesure, en stratège d’une guerre culturelle, d’une métapolitique en actes. Ses modèles ? Jünger, l’anarque. Nimier, l’officier perdu. Et mon cher Drieu, qui, dans Récit secret, nous livre son secret, celui de « l’homme rigoureusement non-conformiste, qui se refuse à toutes les sottises courantes dans un sens et dans l’autre et qui manifeste discrètement mais fermement une sacrilège indifférence ».

En fin de compte, j’en viens à me demander si, au dandy, terme ambigu, voire frelaté à force de parodies, il ne faudrait pas préférer celui de gentleman, plus en nuances et en sobriété. Tâcher d’incarner le gentilhomme comme idéal d’excellence et d’autonomie, comme rébellion aristocratique contre la barbarie moderne, tel me semble le défi pour les Insulaires d’aujourd’hui et de demain.

Christopher Gérard

Michel Onfray, Vies & mort d’un dandy, Editions Galilée, 16€.

Nathaniel Adams & Rose Callahan, I am Dandy. The Return of the Elegant Gentleman, Editions Gestalten, Berlin, 45€.

Pour les amateurs, deux titres rares: Eugène Marsan, Quelques portraits de dandys, L’Editeur singulier, 2009 et le Petit Dictionnaire du dandy de Giuseppe Scaraffia, Sand, 1988.

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : dandysme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

24 juin 2013

Venner, l'insurgé

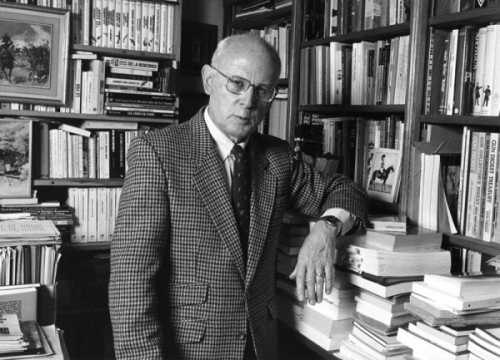

Dominique Venner lisait Antaios (1993-2001) avec une attentive bienveillance, au point de m’adresser, le 9 novembre 2001, dédicacé « en intime complicité » le tapuscrit de ce qui allait devenir Histoire et Tradition des Européens, dont le titre originel, recouvert d’une bande de papier, était en fait Le Bréviaire des Insoumis. C’est dire si Dominique Venner songeait depuis longtemps à ce livre, son testament spirituel que publie aujourd’hui le fidèle Pierre-Guillaume de Roux.

Je mentirais si je disais être surpris par le contenu de ce Samouraï d’Occident, la synthèse d’une vie de réflexions et d’action : dans chacune de ses lignes transparaît l’homme d’épée mué en historien méditatif, l’insurgé magnifique, l’homme noble révolté par l’oubli de ce qu’il appelait si justement « un héritage d’ancienne grandeur et d’unique beauté ». Dominique Venner était révulsé par notre présente décadence, dont il avait perçu les ferments dès sa jeunesse guerrière et que des années de combats militaires, politiques et culturels lui permirent de mieux cerner. Comme l’a bien vu le cher Arnaud Imatz, Dominique Venner « osait les affirmations et les négations souveraines ».

Dans son testament, qu’il avait relu avant de poser ce geste digne d’un stoïcien de l’ancienne Rome - comment ne pas penser à Caton, à Thrasea Paetus, à Sénèque, ces modèles d’hommes accomplis ? -, Dominique Venner invoque le Chevalier de Dürer (1513), celui-là même qui inspira un si bel essai à Jean Cau, une autre splendide figure d’écrivain païen. Impavide, méprisant les risibles grimaces du démon, le Chevalier chevauche vers son destin et entre dans la mort les yeux ouverts.

Il m’est difficile de résumer ce livre testament, à cause de ma peine mais aussi en raison de l’inutilité foncière d’un tel exercice : il faut lire Le Samouraï d’Occident, parce qu’il est signé du sang de son auteur, qui avait sûrement médité cet aphorisme de Nietzsche : « Écris avec du sang et tu apprendras que le sang est esprit ».

Du reste, les lecteurs d’Histoire et Tradition des Européens ou du Siècle de 1914, ses essais majeurs, connaissent les grandes lignes du diagnostic : l’Europe en dormition à la suite de la deuxième Guerre de Trente Ans, le règne funeste des producteurs de toxines et des nains politiques, le remplacement de population par le biais d'une colonisation de peuplement, les maladies de l’âme et la haine de soi grimée en amour de l’autre… L’étude de notre histoire ne se résuma jamais pour Venner à un stérile - et prudent - divertissement d’érudit, mais devait stimuler la réflexion et inspirer l’action. Venner était « historien par passion » : pour lui, l’étude avait pour objectif d’actualiser l’héritage, et non de le neutraliser, comme c’est souvent le cas chez les tenants de l’érudition alimentaire, les gras chanoines de la Sainte Université, dociles perroquets chargés de donner un semblant de légitimité à la doxa dominante.

Insoumis, c’est-à-dire fidèle à une légitimité bafouée, Dominique Venner présente avec la clarté du pédagogue les clivages et les enjeux, comme par exemple son refus passionné de la mystique de l’illimité, née du désert monothéiste, en laquelle il voit avec lucidité le fondement de la crise qui frappe notre monde. La création ex nihilo, impensable pour un homme d’Athènes, et la multitude de ses conséquences, du saccage des bosquets sacrés à l’ablation de notre mémoire ancestrale, lui inspire des lignes lumineuses: "je m'insurge contre tout ce qui me nie. Je m'insurge contre l'invasion programmée de nos villes et de nos pays, je m'insurge contre la négation de la mémoire française et européenne" (pages 291).

Son éloge du Japon impérial, du stoïcisme comme discipline de vie, et bien sûr, le leitmotiv de ce livre comme de ses précédents, l’exaltation d’Homère, notre éducateur, constituent autant de pistes fécondes pour une refondation que Dominique Venner, par son sacrifice, a authentifiée.

Guerrier ascétique, kshatriya par essence, Dominique Venner pouvait parfois faire preuve d’une raideur certaine, voire manquer de nuance. Ses livres, dont les superbes Dictionnaire amoureux de la chasse et Le Cœur rebelle, disent de façon abrupte son dégoût des impostures et du mol avachissement, mais tant pis. Ou plutôt, tant mieux.

De Dominique Venner, je retiendrai cette exhortation qui était la sienne : « la nature comme socle, l’excellence comme but, la beauté comme horizon ». Tout est dit. Et ce bristol, l’ultime, posté le jour de sa mort volontaire, où furent tracés d’une main qui ne trembla pas ces mots qui me vont droit au coeur : « Votre amitié m’aura toujours été précieuse ».

La vôtre, Monsieur, me le sera toujours davantage.

Christopher Gérard

Solstice d'été MMXIII

*

**

“ Les dragons sont vulnérables et mortels. Les héros et les dieux peuvent toujours revenir. Il n’y a de fatalité que dans l’esprit des hommes. ”

Dominique Venner, Le Cœur rebelle

Le 21 mai 2013, Dominique Venner s'est tué dans le chœur de Notre-Dame de Paris. Sa mort volontaire, qui rappelle celle de Montherlant ou de Mishima, a suscité toutes sortes de commentaires, parfois superficiels ou malveillants - qui salissent avant tout ceux qui les profèrent - ainsi que d'émouvants saluts à l'aîné foudroyé.

Sa mort volontaire dans un lieu de prière hautement symbolique a tout d'une protestation désespérée contre notre présente décadence, d'un sacrifice aussi, un sacrifice suprême, dans l'espoir que le sang versé fécondera de nouvelles moissons.

Pour ma part, je tiens à saluer l'ami disparu, attentif à mon travail, de la revue Antaios à mes livres, tous lus avec attention. Dominique Venner était un homme de talent (son Dictionnaire amoureux de la chasse, son récit Le Coeur rebelle sont des livres qui resteront), d'une rare intégrité morale et intellectuelle, d'une magnifique rectitude, qui est entré dans la mort debout et les yeux ouverts.

C'est donc un ami que je pleure, après Jean Mabire, Vladimir Volkoff et quelques autres dont le retour au soleil nous laisse plus seuls encore dans un monde de termites.

J'évoque Dominique Venner dans Quolibets, où je pense avoir donné un portrait honnête de cet écrivain combattant, nourri des grands esprits du passé, qui se référait à Plutarque, à Vico ou à Spengler. Sans pose ni complexe, Venner rejoignait le courant qui, de Balzac à Déon, maintient et restaure un type de posture tragique face à l’adversité. On songe aussi aux écrivains Bernanos, Gracq ou Abellio, aux penseurs Freund ou Monnerot, qui tous savent la prééminence du polemos héraclitéen – le conflit, père de toutes choses. Et qui refusent le désespoir, conscients que l’histoire, dont l'ironie est féroce, surprendra toujours les esprits oublieux des traditions ancestrales.

Sit tibi terra levis!

Christopher Gérard

Le 22 mai MMXIII

Voici, datant de 2001, un entretien avec Dominique Venner, publié à l’occasion de la parution de son Dictionnaire amoureux de la chasse. Il me paraît convenir, pour un dernier adieu, de laisser parler Dominique Venner.

Christopher Gérard: Qui êtes-vous ? Comment vous définissez-vous ? Un loup-garou, un gerfaut ?

Je suis un Français d’Europe, un Européen de langue française, d’ascendance celtique et germanique. Par mon père, je suis d’une ancienne souche paysanne et lorraine, venue de Suisse alémanique au XVIIe siècle. La famille de ma mère, où l’on était souvent militaire, est originaire de Provence et du Vivarais. Moi-même je suis né à Paris. La généalogie a donc fait de moi un Européen. Mais la naissance serait une qualité insuffisante sans la conscience d’être ce que l’on est. Je n’existe que par des racines, une tradition, une histoire, un territoire. J’ajoute que, par destination, j’étais voué à l’épée. Il en est sûrement resté quelque chose dans l’acier de ma plume, instrument de mon métier d’écrivain et d’historien. Faut-il ajouter à ce bref portrait l’épithète de loup-garou ? Pourquoi pas ? Effroi des bien-pensants, initié aux mystères de la forêt, le loup-garou est un personnage en qui je peux me reconnaître.

Dans Le Cœur rebelle (Belles Lettres, 1994), vous évoquez avec sympathie “ un jeune homme intolérant qui portait en lui comme une odeur d’orage ” : vous-même au temps des combats militaires en Algérie puis politiques en France. Qui était donc ce jeune Kshatriya, d’où venait-il, quels étaient ses maîtres, ses auteurs de prédilection ?

C’est ici que l’on retrouve l’allusion au “ gerfaut ” de votre première question, souvenir d’une époque grisante et dangereuse où le jeune homme que j’étais croyait pouvoir inverser un destin contraire par une violence assumée. Cela peut paraître extrêmement présomptueux, mais, à l’époque, je ne me reconnaissais pas de maître. Certes, j’allais chercher des stimulants et des recettes dans le Que faire? de Lénine ou dans Les Réprouvés d’Ernst von Salomon. J’ajoute que des lectures enfantines avaient contribué à me forger une certaine vision du monde qui s’est finalement assez peu démentie. En vrac, je citerai Éducation et discipline militaire chez les Anciens, petit livre sur Sparte qui me venait de mon grand-père maternel, un ancien officier, La Légende de l’Aigle de Georges d’Esparbès, La Bande des Ayaks de Jean-Louis Foncine, L’Appel de la forêt de Jack London, en attendant de lire beaucoup plus tard l’admirable Martin Eden. Il s’agissait là des livres formateurs de ma dixième ou douzième année. Plus tard, vers vingt ou vingt-cinq ans, j’étais naturellement passé à d’autres lectures, mais les librairies étaient alors peu fournies. C’était une époque de pénurie intellectuelle dont on n’a pas idée aujourd’hui. La bibliothèque d’un jeune activiste, même dévoreur de livres, était mince. Dans la mienne, en plus d’ouvrages historiques, figurait en bonne place Réflexions sur la violence de Georges Sorel, Les Conquérants de Malraux, Généalogie de la morale de Nietzsche, Service inutile de Montherlant ou encore Le Romantisme fasciste de Paul Sérant, révélation des années soixante. On voit que cela n’allait pas très loin. Mais si mes idées étaient courtes, mes instincts étaient profonds. Très tôt, alors que j’étais encore soldat, j’avais senti que la guerre d’Algérie était bien autre chose que ce qu’on en disait ou que pensaient les naïfs défenseurs de l’“ Algérie française ”. J’avais perçu qu’il s’agissait pour les Européens d’un combat identitaire puisqu’en Algérie ils étaient menacés dans leur existence même par un adversaire ethnique. J’avais senti également que nous défendions là-bas — très mal — les frontières méridionales de l’Europe. Contre les invasions, les frontières se défendent toujours au-delà des mers ou des fleuves.

Dans ce même livre, qui est un peu votre autobiographie, vous écrivez : “ Je suis du pays de l’arbre et de la forêt, du chêne et du sanglier, de la vigne et des toits pentus, des chansons de geste et des contes de fées, du solstice d’hiver et de la Saint-Jean d’été ”. Quel drôle de paroissien êtes-vous donc ?

Pour dire les choses de façon brève, je suis trop consciemment européen pour me sentir en rien fils spirituel d’Abraham ou de Moïse, alors que je me sens pleinement celui d’Homère, d’Epictète ou de la Table Ronde. Cela signifie que je cherche mes repères en moi, au plus près de mes racines et non dans un lointain qui m’est parfaitement étranger. Le sanctuaire où je vais me recueillir n’est pas le désert, mais la forêt profonde et mystérieuse de mes origines. Mon livre sacré n’est pas la Bible, mais l’Iliade (1), poème fondateur de la psyché occidentale, qui a miraculeusement et victorieusement traversé le temps. Un poème qui puise aux mêmes sources que les légendes celtiques et germaniques dont il manifeste la spiritualité, si l’on se donne la peine de le décrypter. Pour autant, je ne tire pas un trait sur les siècles chrétiens. La cathédrale de Chartres fait partie de mon univers au même titre que Stonehenge ou le Parthénon. Tel est bien l’héritage qu’il faut assumer. L’histoire des Européens n’est pas simple. Après des millénaires de religion indigène, le christianisme nous fut imposé par une suite d’accidents historiques. Mais il fut lui-même en partie transformé, “ barbarisé ” par nos ancêtres, les Barbares, Francs et autres. Il fut souvent vécu comme une transposition des anciens cultes. Derrière les saints, on continuait de célébrer les dieux familiers sans se poser de grandes questions. Et dans les monastères, on recopiait souvent les textes antiques sans nécessairement les censurer. Cette permanence est encore vraie aujourd’hui, mais sous d’autres formes, malgré les efforts de prédication biblique. Il me semble notamment nécessaire de prendre en compte l’évolution des traditionalistes qui constituent souvent des îlots de santé, opposant au chaos ambiant leurs familles robustes, leurs enfants nombreux et leur groupement de jeunes en bonne forme. La pérennité de la famille et de la patrie dont ils se réclament, la discipline dans l’éducation, la fermeté dans les épreuves n’ont évidemment rien de spécifiquement chrétien. Ce sont les restes de l’héritage romain et stoïcien qu’avait plus ou moins assumé l’Église jusqu’au début du XXe siècle. Inversement, l’individualisme, le cosmopolitisme actuel, le culpabilisme sont bien entendu les héritages laïcisés du christianisme, comme l’anthropocentrisme extrême et la désacralisation de la nature dans lesquels je vois la source d’une modernité faustienne devenue folle et dont il faudra payer les effets au prix fort.

Dans Le Cœur rebelle, vous dites aussi “ Les dragons sont vulnérables et mortels. Les héros et les dieux peuvent toujours revenir. Il n’y a de fatalité que dans l’esprit des hommes ”. On songe à Jünger, que vous avez connu, qui voyait à l’œuvre Titans et Dieux…

Tuer en soi les tentations fatalistes est un exercice qui ne tolère pas de repos. Quant au reste, laissons aux images leur mystère et leurs radiations multiples, sans les éteindre par une interprétation rationnelle. Le dragon appartient de toute éternité à l’imaginaire occidental. Il symbolise tour à tour les forces telluriques ou les puissances malfaisantes. C’est par la lutte victorieuse contre un monstre qu’Héraclès, Siegfried ou Thésée ont accédé au statut de héros. A défaut de héros, il n’est pas difficile de reconnaître dans notre époque la présence de divers monstres que je ne crois pas invincibles même s’ils le paraissent.

Dans votre Dictionnaire amoureux de la chasse (Plon, 2000), vous dévoilez les secrets d’une passion fort ancienne et vous décrivez à mots couverts les secrets d’une initiation. Que vous ont apporté ces heures de traques, en quoi vous ont-elles transformé, voire transfiguré ?

Malgré son titre, ce Dictionnaire amoureux n’a rien d’un dictionnaire. Je l’ai conçu comme un chant panthéiste dont la chasse est le prétexte. Je dois à celle-ci mes plus beaux souvenirs d’enfance. Je lui dois aussi d’avoir pu survivre moralement et de m’être rééquilibré dans les périodes de désespoir affreux qui ont suivi l’effondrement de mes espérances juvéniles. Avec ou sans arme, par la chasse, je fais retour à mes sources nécessaires : la forêt enchantée, le silence, le mystère du sang sauvage, l’ancien compagnonnage clanique. A mes yeux, la chasse n’est pas un sport. C’est un rituel nécessaire où chacun, prédateur ou proie, joue la partition que lui impose sa nature. Avec l’enfantement, la mort et les semailles, je crois que la chasse, si elle est vécue dans les règles, est le dernier rite primordial à échapper partiellement aux défigurations et manipulations mortelles de la modernité.

Toujours dans ce livre, vous évoquez plus d’un mythe ancien, plus d’une figure de panthéons encore clandestins. Je pense au mythe de la Chasse sauvage et à la figure de Mithra. Que vous inspirent-ils ?

On pourrait allonger la liste, notamment avec Diane-Artémis, Déesse des enfantements, protectrice des femmes enceintes, des femelles pleines, des enfants vigoureux, de la vie à son aurore. Elle est à la fois la grande prédatrice et la grande protectrice de l’animalité, ce que sont aussi les meilleurs chasseurs. Sa figure s’accorde avec l’idée que les Anciens se faisaient de la nature, tout à l’opposé de l’image douceâtre d’un Jean-Jacques Rousseau et des promeneurs du dimanche. Ils la savaient redoutable aux faibles et inaccessible à la pitié. C’est par la force qu’Artémis défend le royaume inviolable de la sauvagerie. Elle tue férocement les mortels qui, par leurs excès, mettent la nature en péril. Ainsi en fut-il de deux chasseurs enragés, Orion et Actéon. En l’outrageant, ils avaient transgressé les limites au-delà desquelles l’ordre du monde bascule dans le chaos. Le symbole n’a pas vieilli, bien au contraire.

S’il est une figure omniprésente dans votre livre, c’est la forêt, refuge des proscrits et des rebelles…

Toute la littérature du Moyen Age, chansons de geste ou roman du cycle breton, gorgée qu’elle est de spiritualité celtique, brode invariablement sur le thème de la forêt, univers périlleux, refuge des esprits et des fées, des ermites et des insoumis, mais également lieu de purification pour l’âme tourmentée du chevalier, qu’il s’appelle Lancelot, Perceval ou Yvain. En poursuivant un cerf ou un sanglier, le chasseur pénétrait son esprit. En mangeant le cœur du gibier, il s’appropriait sa force même. Dans le Lai de Tyolet, en tuant le chevreuil, le héros devient capable de comprendre l’esprit de la nature sauvage. Je ressens cela très fortement. Pour moi, aller en forêt est beaucoup plus qu’un besoin physique, c’est une nécessité spirituelle.

Pouvez-vous conseiller quelques grands romans de chasse toujours disponibles ?

Je pense d’emblée aux Veillées de Saint-Hubert du marquis de Foudras, recueil de nouvelles qui vient d’être réédité par Pygmalion. Foudras était un merveilleux conteur, comme son compatriote et successeur Henri Vincenot — dont il faut lire naturellement La Billebaude. Il était à l’univers des châteaux et de l’ancienne vénerie ce que Vincenot est à celui des chaumières et de la braconne. Parmi les grands romans qui font accéder aux mystères de la chasse, je place très haut Le Guetteur d’ombres de Pierre Moinot, qui va au-delà du récit littéraire bien ficelé. Dans l’abondante production de Paul Vialar, rendu célèbre par La grande Meute, j’ai un faible pour La Croule, nom qui désigne le chant nuptial de la bécasse. C’est un joli roman assez rapide dont le héros est une jeune femme comme on aimerait en rencontrer de temps en temps, et que possède la passion du domaine ancestral. Je suggère aussi de lire La Forêt perdue, bref et magnifique roman médiéval dans lequel Maurice Genevoix fait revivre l’esprit de la mythologie celtique à travers la poursuite impossible d’un grand cerf invulnérable par un veneur acharné, en qui l’on découvre une jeune et intrépide cavalière à l’âme pure.

Equinoxe de printemps MMI

(1) Dominique Venner précise que la traduction âpre et scandée de Leconte de Lisle (vers 1850) a sa préférence. Cette version de l’Iliade et de l’Odyssée est disponible en deux volumes aux éditions Pocket.

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : venner | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28 mai 2013

The Perfect Gentleman

The Perfect Gentleman ! Quel gentilhomme ne rêve d’égaler Oscar Wilde, Cary Grant ou l’actuel Prince de Galles, ces modèles de classe et de raffinement ? Sous ce titre lumineux, James Sherwood, le spécialiste de l’élégance britannique - il est l’auteur de l’ouvrage de référence sur les tailleurs de Savile Row* - propose un album somptueusement illustré où sont reprises les trente maisons londoniennes qui comptent, ces maisons mythiques qui fournissent rois et princes depuis deux siècles et qui, aujourd’hui, connaissent une étonnante renaissance grâce à une clientèle exigeante qui ne veut plus d’une production de masse ni de ces « grandes marques » pour parvenus internationaux.

Tabac, fusils, portos, tweeds, chemises : tout l’univers fermé de l’upper class britannique ouvre un instant ses portes et révèle ses traditions d’excellence ainsi qu’un conservatisme de bon aloi, puisque ces entreprises, souvent familiales, préservent et développent un savoir-faire ancestral, allié à un redoutable sens du commerce. Grâce à ce Perfect Gentleman, nous savons (ou nous voyons confirmer ce que nous avions appris par ouï-dire, entre deux portos) où trouver le chapeau (chez Lock), la flanelle (chez Fox Brothers), le stilton ou la popeline, les parapluies victoriens et les costumes bespoke - c’est-à-dire taillés à la main sur mesure pour une personne qui a décidé de tous les détails, jusqu’aux plus invisibles. Comme le montre bien l’ouvrage, la quintessence du luxe anglais se trouve concentrée dans un espace unique au monde, celui de Picadilly et de St James, qui est aussi celui des clubs, où se croisent les ombres de Byron et de Brummell.

Christopher Gérard

James Sherwood, The Perfect Gentleman, Thames & Hudson, 222 pages, 38£

26 mai 2013

Midi à la source

Biographe de Nietzsche et grand lecteur de Cioran, Hamsun et Matzneff (l’un des rares écrivains français contemporains qui le comble), Bruno Favrit est l’auteur d’une œuvre encore secrète, qu’il dissimule avec une coquetterie hautaine. Non sans panache, il se livre aujourd’hui par le biais de ses Carnets des années 1990-2011, où il évoque ses amitiés stellaires (un olibrius surnommé L’Ours y occupe une place importante), ses lectures, sa diététique (vins et fromages bannis, à l’instar des poètes dans la Cité de Platon), ses randonnées, ses feux solsticiaux, ses doutes et ses détestations.

Biographe de Nietzsche et grand lecteur de Cioran, Hamsun et Matzneff (l’un des rares écrivains français contemporains qui le comble), Bruno Favrit est l’auteur d’une œuvre encore secrète, qu’il dissimule avec une coquetterie hautaine. Non sans panache, il se livre aujourd’hui par le biais de ses Carnets des années 1990-2011, où il évoque ses amitiés stellaires (un olibrius surnommé L’Ours y occupe une place importante), ses lectures, sa diététique (vins et fromages bannis, à l’instar des poètes dans la Cité de Platon), ses randonnées, ses feux solsticiaux, ses doutes et ses détestations.

Ses sources ? La haute montagne, des Causses à l’Engadine, qu’il arpente, sac au dos, en alpiniste chevronné, et qui lui inspire des pages empreintes d’un puissant panthéisme. Comme l’homme est un professionnel, il use du vocabulaire propre à cette rude discipline : vires, ressauts et festons scandent le texte de ces Carnets. Comment ne pas regretter, d’ailleurs, que Bruno Favrit ne nous ait pas encore livré le beau roman de montagne, à la Ramuz, qu’il porte en lui ? Qui aujourd’hui, en France, parle avec autant de compétence et de passion des joies et des peines de l’alpiniste ? Mais Bruno Favrit feint de mépriser la fiction pour de mauvaises raisons, liées au sentiment d’urgence qui l’étreint, face aux fléaux qui l’ulcèrent : la suralimentation et ses catastrophiques conséquences, le triomphe de la marchandise, le remplacement de population et la mutation anthropologique des mégapoles, le règne de l’éphémère et de l’argent-roi… Il a bien entendu tort : le rôle de l’artiste est de créer la beauté, non de consigner des arguments ou, pis, de composer des slogans qu’ânonneront tôt ou tard des démagogues sans âme.

La nature en général, la phusis des Grecs, lui est une compagne de chaque instant, à ce rebelle résolu qui fuit les villes… sauf pour partager le vin et le fromage avec les amis (voir supra), car ce païen a fait sienne la sentence de Luther : « qui n’aime le vin, les femmes ni les chants, restera sot toute sa vie durant ».

Les leitmotive de ces Carnets ? Un refus passionné de toute médiocrité, même cachée au plus profond de soi ; une quête permanente de l’art de s’élever sur les parois de calcaire comme sur celles d’une âme de glace et de feu. Il y a du Cathare chez Favrit, qui d’une part étonne par ses exigences et ses tourments, et de l’autre agace par des vitupérations qui, si elles sont rarement infondées, ne laissent pas d’être naïves tant il oublie le conseil, qu’il cite pourtant, de Spinoza : « non lugere neque detestari, sed intellegere » : ne pas déplorer ni vitupérer, mais comprendre. Sa hantise de toute lourdeur, qui est le propre d’une âme noble, « anarcho-spartiate », lui fait parfois manquer… de pondération. Reste le résistant, blessé par l’avachissement général, « l’écorché froid » comme le définit bien la dame de sa vie.

L’essentiel : la vision de ce marcheur solitaire qui, du haut des cimes, récite Hamsun ou la Baghavad Gîta pour nourrir de roboratives méditations.

Christopher Gérard

Bruno Favrit, Midi à la source. Carnets 1990-2011, Editions Auda Isarn, 402 p., 23€

Il est longuement question de Bruno Favrit

dans mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon | Lien permanent | Tags : littérature, montagne | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

27 février 2013

Qui se souvient d'Albert Cossery ? Frédéric Andrau.

Qui se souvient d’Albert Cossery (1913-2008), cet écrivain égyptien de langue française qui vécut 56 ans dans une chambre d’hôtel à Saint-Germain-des-Prés ? Un jeune écrivain au moins, Frédéric Andrau, qui lui adresse, d’homme à homme, un émouvant salut où il retrace une vie sédentaire à l’extrême, car bornée par le Café de Flore, la brasserie Lipp, la rue de Buci et les jardins du Luxembourg. Né au Caire d ans la bourgeoisie copte, Albert Cossery se découvre très jeune une vocation d’écrivain à laquelle il sacrifie tout : à part les huit livres qu’il publie en soixante-cinq ans, il refusera toute forme de travail et, non sans cohérence, tout statut social, toute propriété matérielle, puisque, à sa mort, ses biens - cravates, pochettes, chaussettes de luxe et vieilles photographies - seront empaquetés dans trois cartons. Après avoir fréquenté le Lycée français et les cercles surréalistes du Caire, Cossery s’installe à Paris en 1945, où, grâce au soutien précoce d’Henry Miller et d’Albert Camus, il se fait rapidement un nom. Noceur infatigable, séducteur aux yeux de braise, il choisit l’oisiveté absolue comme art de vivre et le bronzage comme discipline, pareil aux chats des temples de l’Egypte ancienne. Indifférent à la politique, il lit Stendhal, Céline et Gorki en menant une vie essentiellement nocturne, aux côtés de Genet et de Nimier, de Piccoli et de Greco. Pique-assiette, gigolo et écrivain des bas-fonds du Caire, qui inspirent tous ses romans, car par un plaisant paradoxe, cette légende du microcosme germanopratin n’écrit que des histoires égyptiennes ! Pas une ligne sur les boîtes existentialistes ! Pas un mot sur Sartre et consorts ! Une figure singulière du milieu littéraire, qu’il ignorait superbement. Une sorte de sybarite fasciné par la torpeur, adonné au culte - horizontal - du soleil. Un rêveur à l’élégance voyante, que l’on suit pas à pas, charmé par la musique lancinante de son fidèle biographe.

ans la bourgeoisie copte, Albert Cossery se découvre très jeune une vocation d’écrivain à laquelle il sacrifie tout : à part les huit livres qu’il publie en soixante-cinq ans, il refusera toute forme de travail et, non sans cohérence, tout statut social, toute propriété matérielle, puisque, à sa mort, ses biens - cravates, pochettes, chaussettes de luxe et vieilles photographies - seront empaquetés dans trois cartons. Après avoir fréquenté le Lycée français et les cercles surréalistes du Caire, Cossery s’installe à Paris en 1945, où, grâce au soutien précoce d’Henry Miller et d’Albert Camus, il se fait rapidement un nom. Noceur infatigable, séducteur aux yeux de braise, il choisit l’oisiveté absolue comme art de vivre et le bronzage comme discipline, pareil aux chats des temples de l’Egypte ancienne. Indifférent à la politique, il lit Stendhal, Céline et Gorki en menant une vie essentiellement nocturne, aux côtés de Genet et de Nimier, de Piccoli et de Greco. Pique-assiette, gigolo et écrivain des bas-fonds du Caire, qui inspirent tous ses romans, car par un plaisant paradoxe, cette légende du microcosme germanopratin n’écrit que des histoires égyptiennes ! Pas une ligne sur les boîtes existentialistes ! Pas un mot sur Sartre et consorts ! Une figure singulière du milieu littéraire, qu’il ignorait superbement. Une sorte de sybarite fasciné par la torpeur, adonné au culte - horizontal - du soleil. Un rêveur à l’élégance voyante, que l’on suit pas à pas, charmé par la musique lancinante de son fidèle biographe.

Christopher Gérard

Frédéric Andrau, Monsieur Albert. Cossery, une vie, Editions de Corlevour, 20€

PS : Deux erreurs à corriger dans le deuxième tirage: Le Grand d'Espagne, de Roger Nimier, n'est pas un roman; et Lipp ne sert heureusement pas de sodas.

PPS : Bravo à l'attachée de presse, Guilaine Depis, pour son enthousiasme communicatif !

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |