12 janvier 2012

La séquence de l’énergumène

En exergue au Sabre de Didi (1986), étincelant recueil de chroniques publiées naguère dans Combat et dans Le Monde, Gabriel Matzneff plaçait cette phrase de l’Abbé Galiani : « Planer au-dessus et avoir des griffes ». Il pourrait la reprendre telle quelle pour ce choix d’articles de Combat où, de 1963 à 1965, il tint une rubrique télévisuelle hautement polémique, intitulée « la séquence de Gabriel Matzneff ». Le plus drôle est que le jeune polémiste, « vêtu du probité candide et de lin blanc », n’avait jamais regardé la télévision et qu’il ne possédait même pas de poste !

S’il crut brièvement en la possibilité – toute théorique – du pouvoir éducatif de la télévision, qui élèverait le niveau moyen des téléspectateurs, il se rendit vite compte que l’ORTF, alors monopole de l’état gaulliste, servait surtout à endormir les masses et à les faire bien voter. Ses séquences cessèrent d’ailleurs avec l’élection du général de Gaulle au suffrage universel et la défaite de François Mitterand, pour qui Matzneff avait rompu quelques lances. Matzneff suivit, dieux merci, le bon conseil de Montherlant (« ne vous laissez pas bouffer par le journalisme. Vous devez rompre avec l’actualité, prendre le large ») pour aller à l’essentiel : son premier roman, L’Archimandrite (1966).

Ces deux années de journalisme professionnel lui permirent toutefois d’aiguiser son style et son esprit critique tout en ouvrant les yeux, non sans stupéfaction, sur l’univers de ses contemporains. Rapidement, ses illusions sur la télévision s’évanouissent : « allumer le petit écran, c’est entrer en catalepsie. Son pouvoir est totalitaire, hypnotique, et j’appliquerais volontiers à la télévision la définition que Platon donne de l’espoir : c’est le « songe de l’homme éveillé ». (…) La télévision, que nous subissons, effleure mais ne pénètre pas. La télévision est l’expression la plus poussée du mal qui, tel un cancer, ronge le monde moderne : la culture générale. Rien n’est plus fatal à l’aristocratie de l’esprit, à la haute vie de l’âme, que cette rage de toucher à tout, de savoir un peu de tout, d’être informé de tout ». Datées de décembre 1963, ces lignes disent tout sans avoir pris la moindre ride. C’est d’ailleurs ce qui frappe à la lecture de La Séquence de l’énergumène : la lucidité de leur auteur, qui use de sa chronique pour illustrer ses « passions schismatiques » (l’orthodoxie, le goût du bonheur …), défendre les dissidents russes et les embastillés, saluer ses maîtres et complices, de Lucrèce à Montherlant.

Toute l’œuvre future de Matzneff se retrouve dans ces séquences, souvent écrites en parallèles à la chronique hebdomadaire de Combat : une magnifique capacité d’admiration (pour Astruc ou Bouquet, Béart ou Bardot, tant d’autres), une allègre férocité dans la mise en pièces des fausses gloires et des larbins du jour, une indépendance d’esprit alliée à une saine méfiance pour la politique – qui avilit (Mauriac !). Quelle causticité, quand il brocarde les grosses légumes du jour, le Cardinal en tête : « soleil de la République, principe vivifiant de la nation, Père Noël gratuit, obligatoire et permanent ». Si la plupart de ses têtes de Turc ont sombré dans l’oubli, le polémiste lui demeure, plus vert que jamais, fidèle à lui-même, superbe. Semper idem.

La langue est déjà celle du joaillier accompli : fluide et aérienne, d’une précision diabolique, bellement ponctuée ; bref, fidèle à la ligne claire chère à Hergé.

Christopher Gérard

Gabriel Matzneff, La Séquence de l’energumène, Editons Léo Scheer, 340 pages, 21€ L’éditeur annonce un récit en 2012 : Monsieur le comte monte en ballon.

Il est longuement question de Gab la rafale dans :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : gabriel matzneff, littérature, polémique | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

19 décembre 2011

Pour Montherlant

Alors qu’il était encore étudiant, le comte Henri de Meeûs d’Argenteuil, futur juriste dans une banque franco-belge, s’est pris de passion pour l’œuvre de Montherlant. Quarante ans après, sa ferveur est demeurée intacte : après la magnifique Journée Montherlant qu’il a organisée à Bruxelles en 2007, il a créé le site www.montherlant.be , qui se révèle une mine d’or sur l’auteur de Port-Royal. Aujourd’hui, il publie Pour Montherlant, luxueux ouvrage richement illustré, défense et illustration d’un écrivain à la fois oublié et occulté pour des raisons qui ne sont pas toujours littéraires. Montherlant s’en doutait d’ailleurs à la fin, quand il évoquait « ces deux vautours, la Calomnie et la Haine ». Henri de Meeûs ne décolère pas contre certains biographes, dont il prend le contrepied, témoignages et citations à l’appui, par exemple en étudiant les relations féminines de Montherlant, notamment l’écrivain d’origine azérie Banine, qui fut aussi éprise de Jünger. Surtout, il a pu rencontrer Elisabeth Zehrfuss, consulter son journal inédit truffé de 200 lettres de Montherlant, adressées à son amie entre 1934 et 1972. les citations qu’il propose illustrent le caractère farceur et enfantin d’un écrivain trop souvent réduit à ses poses marmoréennes (Céline ne l’appelait-il pas Buste à pattes ?). Il se risque aussi à suggérer que Montherlant élabora peut-être un plan de destruction de son œuvre pour parachever sa mort volontaire (aedificabo et destruam). Outre une biographie, des notices sur la famille (y compris la liste des ascendants jusqu’en 1500), une copieuse bibliographie de et sur Montherlant, l’ouvrage comporte des études sur des proches, comme le poète d’ultragauche P. de Massot, et surtout Philippe Giquel, figure centrale dans la vie et l’œuvre de l’écrivain, puisque cet ancien condisciple de collège, le prince de La Ville, hanta Montherlant sa vie durant. Divers témoignages de confrères, Green, Gide (« un homme aussi précautionneux ; si excellent écrivain qu’il puisse être »), Drieu, Mauriac (ô combien vipérin !), Martin du Gard ou encore son cousin Michel de Saint Pierre enrichissent ce beau volume, l’œuvre d’une vie.

Christopher Gérard

Henri de Meeûs, 478 pages, 50€. Nombreuses illustrations.

Edition hors commerce à commander exclusivement sur www.montherlant.be

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, montherlant | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

01 septembre 2011

Avec Jean Raspail

La huitième réédition du Camp des saints, roman prophétique publié pour la première fois en 1973 et qui rencontre aujourd’hui un magnifique succès de librairie*, me procure un plaisir double. Celui de relire ce livre ample et, oui, brutal - mais la réalité l’est autrement… ce que feignent d’ignorer les puritains de tous poils -, salué en son temps par Clavel (« bouleversant et révoltant »), Dutourd (« ce livre terrible est au fond si comique »), Déon (« une tragédie sarcastique, notre tombeau ouvert »), Cau (« un paysage de demain (…) frappé par la foudre »), tant d’autres. Celui de rencontrer enfin l’auteur, avec qui je corresponds depuis des années.

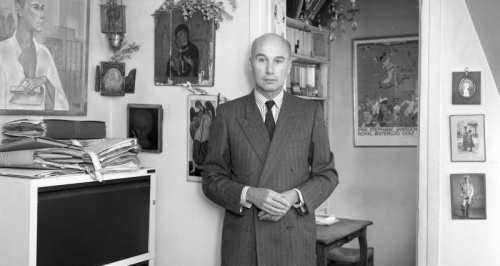

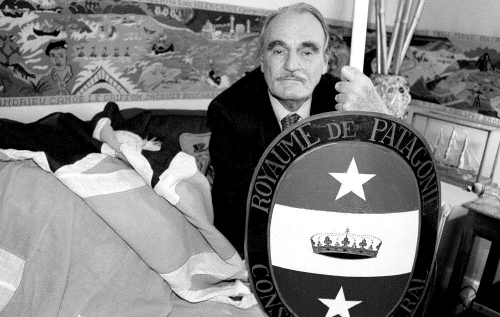

Un appartement austère du XVIIème arrondissement, qui pourrait être celui d’un officier de marine. Ordre et silence. Le maître de maison, droit comme un i, m’ouvre la porte. Impression de jeunesse d’âme, de souplesse physique. L’oeil pétillant. J’avais croisé Jean Raspail à plusieurs reprises et, sans doute à cause de sa haute taille de connétable wisigothique ou d’un reste de timidité, l’avait trouvé, comment dire, un peu … hautain. De loin. D’homme à homme, charmant ! Le terme est mal choisi : d’une courtoisie seigneuriale et, me semble-t-il, presque paternel à mon égard. Mais bon, ne suis-je pas sujet patagon, naturalisé dans les règles ? Et l’un de ses confrères des marches septentrionales ? Après tout, j’ai montré patte blanche !

Le bureau du maître, avec sa vue sur des toits silencieux. Sa casquette de capitaine de frégate (« je suis écrivain de marine », précise-t-il non sans coquetterie), le fume-cigarette, des livres (dont nous reparlerons), des cartes (nous sommes chez un explorateur), le règlement d’une réserve de Peaux-Rouges. Et, last but not least, le flacon de whisky, un pur malt jeune, non tourbé. Deux glaçons, merci. Je taste et j’écoute, aux anges.

« Je suis aussi coupable d’avoir corrigé ce devoir que vous de l’avoir écrit » lui lança son professeur de sixième. Il s’appelait Marcel Jouhandeau, et le petit ( ?) Raspail rongeait son frein sur les bancs de Saint-Jean de Passy, comme Roger Nimier. « Fait-on encore des rédactions aujourd’hui » s’inquiète l’ancien premier prix de français ? « Je suis de 25, j’ai eu une enfance d’avant-guerre », précise-t-il (inutilement). Après ces débuts que lui envierait tout impétrant en littérature, pas d’études supérieures (le discret dédain de Raspail pour les parchemins ne semble pas feint), mais une étonnante liberté, de vastes lectures très tôt (« j’ai beaucoup lu à partir de treize ou quatorze ans, quand on fixe ») dans la bibliothèque paternelle (« j’y piochais sans surveillance. Rien de licencieux, sinon L’Amant de Lady Chaterley, dont ma mère avait collé les pages un peu scabreuses – ce qui m’amusait beaucoup »), et l’ouverture d’esprit de ce père, haut fonctionnaire, qui, durant l’exode de 1940, laisse son fils partir seul à vélo sur les routes (« plus de place dans la voiture de fonction »). Cette pérégrination à deux roues joue un grand rôle dans la formation d’une sensibilité : à quinze ans, Jean Raspail observe, sans personne pour lui dicter que penser, à l’effondrement sans gloire de la IIIème République (« il y a eu de belles pages, mais occultées », me répond-il quand je lui rappelle que la campagne de France fit cent mille tués en moins d’un mois : plus qu’à Verdun, proportionnellement). Gardons à l’esprit ce voyage d’un adolescent pédalant non sans allégresse – liberté, liberté! - à travers un monde – celui des adultes - qui se disloque. Des images, des impressions, se retrouvent dans Le Camp des saints.

Une autre expérience déterminante : le scoutisme, clandestin sous l’Occupation, puis à uniforme découvert. Et la lecture des Signe de piste : Le Prince Eric, « grand roman pour la jeunesse ». Dahlens et Foncine, à qui Jean Raspail rend hommage en passant. C’est d’ailleurs en compagnie de camarades de ce réseau scout qu’il part pour l’Amérique à la fin des années 40. Au préalable, un premier roman, écrit grâce aux libéralités de son père, refusé partout « car il n’était pas bon ». Et, rapidement, les expéditions, le journalisme (« le Congo, en 60 », précise-t-il en tirant sur sa cigarette) comme reporter, notamment au Figaro. A l’écouter, je comprends que, chez Jean Raspail, la liberté n’est pas qu’un mot, mais un mode de vie, depuis toujours (« qu’est-ce qu’il y a derrière : telle est la question que je me pose devant l’horizon »). Le Pérou. Le Japon, pour lequel il éprouve une admiration certaine « malgré d’importants défauts », pendant un an, où il comprend que ce n’est pas en si peu de temps que lui, « pauvre petit couillon » (je cite), comprendra une civilisation aussi complexe. Que faire ? Mais un roman, pardi ! Jean Raspail, romancier tardif… mais écrivain précoce.

Ses lectures ? « Pas de maître, pas de guide. Pas de grande influence unique, mais des tas de rameaux », tranche-t-il. Puis, quand je lui suggère Montherlant : « il a compté, mais moins qu’Anouilh ». Anoulh, dont il dit dans Hurrah Zara ! : « nous nous serions fait tuer pour lui ». « C’est tout à fait vrai », confirme Raspail. Giono ? « Le Giono deuxième manière ». Morand ? « De petites merveilles ». Nous communions au souvenir de la sublime Milady. Deuxième verre de whisky ; énième cigarette, fichée dans son embout. Et les Anglo-Saxons ? Shakespeare ! Melville ! Et Jünger ? Imperceptible recul, à mon vif étonnement. « Plutôt Ernst von Salomon. J’ai dû lire les Réprouvés quinze fois ». Von Salomon, ancêtre des Pikkendorff ? Larbaud aussi, et Thomas Mann, et des Hongrois au nom imprononçable. Jean Raspail se déploie et me guide dans sa bibliothèque (« j’en avais beaucoup plus »). Mince ! On se croirait chez moi… Ah Mohrt ! La Prison maritime ! Et Fajardie (« un anar, mais de la famille »). Perret, bien entendu, lui à qui un clin d’œil est adressé dans Le Camp des saints.

Parlons-en, de ce livre. L’écrivain me confirme un étonnant aveu : «à la fin du roman, je n’avais pas la même gueule qu’en ayant commencé ». Il précise que, l’introspection n’étant pas son fort, il ne pense pas ses romans et ne cache pas sa surprise quand un lecteur lui fait un cours sur telle ou telle page. Il refuse de « parler faux » et préfère dire qu’il ne pense pas. Point à la ligne. Pour ce livre qui nous occupe, le souvenir de la débâcle, vue d’une bicyclette, et celui de mai 68 (« un torrent d’inepties ») ont joué leur rôle, car le vrai thème, que n’ont peut-être pas perçu ceux qui le taxent d’extrémiste, voire de raciste, c’est bien sûr la décadence. Cette dégringolade sans fin, que Raspail date de 14-18 au moins : « l’esprit se pourrit et le cœur se dévoie ». Ce mot – décadence – prononcé, qu’ajouter ? Nous vidons notre verre en tenant divers propos, disons étrangers à l’étouffant mainstream. Même la mort (et non le martyre) des moines de Tibérine, qui l’a ému aux larmes, suscite des réflexions lucides sur notre affaissement. La source ? J’ai bien mon idée, qu’il n’est nul besoin de lui souffler. Il me suffit de citer le cardinal Daniélou : « L’Evangile, hors de l’Eglise, est un poison » et de lui rappeler, non sans un soupçon de malice, qu’un des personnages du roman se définit de la sorte : « Je ne suis pas chrétien, je suis catholique. Je tiens à cette nuance essentielle ». L’auteur aussi, résolument.

Il est temps de prendre congé et, avant de partir, je le remercie d’avoir fait d’un consul belge le premier rebelle du roman, le premier à résister au gigantesque ouragan. Jean Raspail me raccompagne jusque dans la rue, avec une gentillesse sans rien de mièvre. Portez-vous bien, capitaine !

Revenons au Camp des saints, écrit d’une traite à la suite d’une sorte de vision qu’a eue l’écrivain en se demandant « et s’ils arrivaient ? » Qui pouvait prévoir Lampedusa en 1973 ? Mais en fait, comme Raspail me l’a confirmé, le thème du roman est moins l’irruption d’un million de miséreux venus du Gange que la liquéfaction de l’homme blanc devant l’épreuve de force. Son abject renoncement à être et durer, en vingt-quatre heures décrites minute par minute avec un talent de tragédien. La félonie de certains, « les touilleurs en chef des soupes empoisonnées », pleureuses professionnelles, masochistes hallucinés et autres émasculés de l’instinct (« je ferai un enfant à la première qui s’offrira, un enfant sombre, après quoi je ne me reconnaîtrai plus dans personne » affirme l’un des félons mis en scène, et qui finit mal). Voir dans Le Camp des saints un livre « raciste » relève d’une monumentale mauvaise foi, car il s’agit de la plus sévère condamnation du masochisme occidental. En ce sens, le conte philosophique qu’est Le Camp des saints me paraît le pendant moderne du Neveu de Rameau. Tout comme ce dernier, il annonce un changement de civilisation, - ce que d’aucuns ne pardonneront jamais à son auteur. Quoique le conteur Raspail ne puisse être comparé au styliste Diderot, son livre comptera parmi les textes emblématiques de notre modernité finissante. Du reste, qui a vraiment lu les autres livres de Raspail, récits et romans confondus, sait qu’il défend depuis toujours la chatoyante diversité du monde contre toutes les mises au pas: Peaux-Rouges ou Patagons, tous les peuples minoritaires, toutes les castes, ont droit à une tendresse qui, si elle ne se proclame pas avec fracas, n’en est pas moins sincère. Raspail se révèle bien le descendant direct de Segalen, ce Breton, officier de marine, que le lent génocide des Maoris rendit fou de douleur. Lu avec probité, son roman, loin de susciter la haine raciale, nous tend un miroir. Et le spectacle de l’Européen bourrelé de remords, honteux de son histoire, n’a rien de ragoûtant. La haine de soi, oui, grimée en Amour de l’Autre. En ce sens, et pour revenir à la sentence du Cardinal Daniélou, Le Camp des saints illustre avec une précision clinique les ravages causés par des idées chrétiennes devenues folles.

Dans sa courageuse préface intitulée Big Other, l’écrivain met les points sur les i tout en faisant la nique à ces lois liberticides (dites « mémorielles ») qui interdiraient aujourd’hui une première publication du roman. Au reste, et Raspail est le premier à l’admettre, les progrès de l’autocensure sont tels que lui-même ne le réécrirait plus dans les mêmes termes…

La négation dogmatique des réalités ethniques et culturelles, l’obsédant mantra en faveur d’un métissage rédempteur (le métis ayant pour certains pris la place du prolétaire), l’anesthésie programmée de notre système immunitaire (par, notamment, la démolition pierre par pierre de l’école comme des autres services publics), cadenassent notre parole, et même notre imaginaire. Avec ce conte philosophique, Jean Raspail lance avec panache un terrifiant défi : désirons-nous vraiment demeurer, et je citerai le grand « raciste » qu’était Charles de Gaulle, « un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne » ?

Christopher Gérard

Jean Raspail, Le Camp des saints, précédé de Big Other, R. Laffont, 22€

Une coquille page 52 : Aetius et non Actius, pour désigner le vainqueur des Champs catalauniques

* Un pur et vertueux en verse des larmes de crocodile dans L’Express du 6 avril 2011.

Il est longuement question de Jean Raspail

dans mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : raspail, littérature, le camp des saints | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

16 mai 2011

Avec Jacques De Decker

Entretien avec Jacques De Decker

Concernant cet écrivain, voir mon livre Journal de lecture

Qui êtes-vous? Un touche-à-tout? Un sceptique?

Me définir moi-même ? Rude tâche ! J’ai l’impression qu’on n’est jamais que la somme des regards portés sur soi. Quant au regard intérieur, indéniable, il ne révèle rien d’autre qu’une volonté de continuer, envers et contre tout, ainsi qu’une constante perplexité devant le spectacle du monde, dont on ne voit que la représentation, les ombres projetées au fond de la caverne. J’ai toujours adhéré à la métaphore platonicienne, parce qu’elle évoquait à mes yeux d’enfant un grand cinéma, lieu de révélation par excellence pour le cinéphile que je suis devenu lorsqu’à cinq ans on m’a amené voir Cendrillon de Walt Disney. Je ne suis jamais revenu de cette vision au point de m’être identifié d’emblée avec la souris Jack et d’avoir vu dans son compagnonnage avec la souris Gus l’archétype de l’amitié, qui allait tant compter dans ma vie. La volonté d’une part, la représentation de l’autre : on est déjà en plein Schopenhauer…

Quant à l’artiste… J’en suis un, paraît-il, mais comme par devers moi. Je n’ai jamais cherché à en prendre la pose, je n’y ai d’ailleurs pas été entraîné par l’exemple de mon père, peintre qui vivait de son art mais n’avait rien de l’artiste dans son comportement quotidien. Il était plutôt un artisan, et je me reconnais davantage dans cette attitude. Je suis un fabricant, un ciseleur de textes, rien de plus. Et j’aime être à l’établi. J’ai parfois quelque difficulté à m’y mettre, mais c’est au travail, tout bien considéré, que je me sens le plus heureux. Phénomène récent: j’irais même, depuis quelque temps, jusqu’à oser dire que je suis un écrivain. Mais il m’a fallu quelques milliers de pages pour me rendre à cette évidence.

Dans cette grande variété d’exercices de l’écriture, je me suis diversifié, c’est vrai. Et sans trop de mal. Le seul domaine que je n’ai que fort peu abordé, c’est la poésie, et c’est sans doute parce que je la respecte trop. Me permettrai-je un jour de la bousculer un peu ? Chi lo sa ?

De ce que je viens de dire transpire, me semble-t-il, une certaine dose de scepticisme. Cela pourrait bien être l’une des modalités de mon « être-au-monde ». Mais expliciter la chose demanderait de grands développements, et mettrait ma discrétion à rude épreuve.

Quelles ont les grandes étapes de votre parcours? Un mot sur les professeurs qui vous ont enseigné ce que vous décrivez comme "le sens critique, le refus d'obéissance, le scepticisme comme impératif catégorique"?

Ma liste de maîtres est très longue. Je n’ai cessé de m’en trouver de nouveaux, de compléter ma collection. Des professeurs, précédés d’instituteurs – je dois beaucoup, il va sans dire, à monsieur Clersy qui m’apprit à lire et à écrire -, puis de grands universitaires, au premier rang desquels je cite immanquablement Henri Plard, le stupéfiant traducteur de Ernst Jünger, qui a beaucoup marqué mon amie Françoise Wuilmart aussi. J’ai bien entendu aussi une dette immense à l’égard de Jean Weisgerber qui a fait de moi un néerlandiste distingué, comme on dit, et a dirigé mon mémoire de licence sur Hugo Claus qui est devenu mon premier livre et représente un pan énorme de ma formation de dramaturge. Mais je ne saurais détailler toutes les étapes de mon parcours : première traduction, premier article, première pièce originale, première nouvelle, premier roman, premier scénario, premier livret. Je pourrais écrire un livre qui narrerait par le menu toutes ces « premières fois », qui ont toujours été précédées d’une réflexion préalable. Je n’ai jamais fait l’économie de l’approche théorique avant de passer à la pratique. C’est ce qui m’a aidé à devenir maître à mon tour : j’ai donné cours de journalisme, de dramaturgie, de creative writing, parce que je n’ai à vrai dire jamais été un témoin passif des œuvres des autres, même des plus grands. Je n’ai cessé d’être intrigué par l’élucidation du processus qui avait permis leur accomplissement. La plus récente illustration de cette démarche est mon petit livre sur Wagner. Il veut simplement aider à comprendre comment un simple mortel a pu construire un édifice artistique d’une telle ampleur.

Et les grandes rencontres? Des figures tutélaires?

Je ne parlerais que des créateurs qui m’ont réellement, concrètement, appris ces multiples métiers qui pour moi n’en forment qu’un seul. Mon mentor en fait d’adaptation théâtrale fut Jean Sigrid, avec qui j’ai composé quelques versions de pièces d’auteurs hollandais. L’auteur de théâtre qui m’a le plus marqué est Simon Gray, un ami très proche de Pinter, mais beaucoup moins célèbre que lui. Pour le reste, tous ceux qu’il m’est arrivé de traduire ou d’adapter ont forcément laissé des traces, et ils forment plutôt une brillante cohorte : Shakespeare, Marlowe, Goethe, Kleist, Wedekind, Schnitzler, Brecht, Botho Strauss, Hugo Claus, et j’en oublie beaucoup, même des auteurs de moindre niveau, mais auprès desquels on glane toujours quelque chose. Radiguet disait qu’on apprenait beaucoup à la lecture de mauvais romans, parce qu’on « en voyait des coutures ». Cela vaut aussi pour le théâtre. Mais je mettrais en évidence un écrivain qui m’a marqué profondément et durablement, en particulier par son éthique de l’inscription de l’auteur dans la société : Julien Gracq. C’est une très grande rencontre, et pas seulement livresque puisque j’ai eu le bonheur, au surplus, de m’entretenir avec lui. J’ai rencontré, souvent pour des raisons journalistiques, d’innombrables écrivains, et d’illustres (mon livre En lisant, en écoutant en rend quelque peu compte), mais Gracq est celui qui m’a laissé la plus forte impression. Je ne citerai pas d’écrivains belges, parce qu’ils sont trop nombreux, de diverses générations, à avoir déteint sur moi. Il faut cependant que je distingue quatre personnalités auprès desquelles, au Soir, je me suis initié à la critique littéraire : Georges Sion, Jean Tordeur, Yvon Toussaint et Pierre Mertens. Mais j’ai aussi une dette énorme à l’égard de metteurs en scène, de gens de théâtre avec lesquels j’ai travaillé : Monique Dorsel, Henri Ronse, Jean-Claude Idée, Daniel Scahaise, Armand Delcampe, Leonil McCormick… Et puis il y a cette toute récente collaboration avec Benoît Mernier, qui m’a fait découvrir le monde de la musique et de l’opéra.

Les grandes lectures? Naguère. Aujourd'hui.

Les grandes lectures ? Les maîtres de la bande dessinée tout d’abord, et Henri Vernes, le père de Bob Morane, à l’égard desquels ma reconnaissance est incommensurable. Il m’arrive, maintenant, de fréquenter Henri Vernes, de déjeuner avec lui (en compagnie de Jean-Baptiste Baronian, notre ami commun) et chaque fois il faut que me pince pour admettre que je trinque avec une idole de mon adolescence. Mais si je devais citer des auteurs que je n’ai jamais cessé de fréquenter depuis qu’ils me furent révélés, je dirais, dans le désordre, Stendhal, Valéry, Joyce, Cocteau, Pessoa, Simenon, en m’imposant d’en rester là, parce que même mon peloton de tête fluctue sans arrêt. Ce sont en tout cas des gens que j’ai découverts il y a longtemps (sauf Pessoa bien sûr), mais que je « revisite » le plus volontiers.

Pourquoi Jacques De Decker écrit-il, en fin de compte ? Pour "éclairer un pan de ma vie" comme l'auteur de la « Lettre à Luce », ce récit figurant dans votre dernier livre?

Pourquoi écrit-on ? Parce qu’on aime ça, que cela aide à vivre, à ajouter un monde personnel à celui qui nous est imposé, et nous laisse sur notre faim. Pour amuser la galerie, charmer les dames, attirer l’attention sur soi, il serait malhonnête de le nier. Mais pourquoi écrit-on cela, et pas autre chose ? Dans mon cas, pour ce qui est de l’écriture originale en tout cas, il s’agit chaque fois d’une inquiétude existentielle, que je tente d’exorciser en la livrant à qui pourrait y prêter attention. A mes yeux le lecteur, le spectateur, l’auditeur existent. Sans que je veuille précisément leur plaire, ou leur servir ce qu’ils pourraient attendre de moi. J’en serais d’ailleurs incapable. Mais j’ai très peu de choses dans mes tiroirs. La déformation du théâtre et du journalisme m’empêche de faire l’impasse sur la communication. La communication littéraire, plus précisément, est quelque chose de très singulier. La bouteille à la mer est peut-être l’image qui en rend le mieux compte. Ou la lettre à l’inconnu ou à l’inconnue à qui ont veut cependant communiquer quelque chose de rare, d’enfoui, parfois d’inavouable. C’est cette communication-là que nous entretenons avec les auteurs que nous aimons, c’est celle que nous établissons lorsque nous nous mettons nous-mêmes à la tâche. Et la chaîne de ces contacts profonds et anonymes (du moins du côté du lecteur) constitue le miracle – ou la malédiction - de la littérature.

« Modèles réduits »: quel titre singulier! De quoi s’agit-il ? D’un tableau de nos "lézardes" et "fissures"?

Ce titre est le fruit de quelques discussions avec mon éditeur, Bruno Wajskop. Il s’est imposé après pas mal de tâtonnements, et désigne bien cette forme brève qu’est la nouvelle. Les faits que je traite sont petits, infinitésimaux en apparence, mais peuvent engager, chez les êtres qui y sont confrontés, de vraies bascules, des drames quelquefois. Je ne suis pas un auteur épique, je serais plutôt un intimiste. Mais aujourd’hui, n’est-ce pas dans le microscopique que tout se joue, que se fomente le perfectionnement technologique, que s’expérimentent les nouvelles recherches médicales ? Les spéculations financières se mesurent en nanosecondes. Il se pourrait bien que la réduction soit le grand enjeu de demain. Je n’ai cependant pas été motivé par cette opportunité. On n’écrit que ce que l’on peut, très peu ce que l’on veut. Il se trouve que la nouvelle est une dimension où je me sens bien. Qui lit attentivement mes romans constatera forcément qu’ils sont constitués d’une marqueterie de mini-récits, simplement agencés selon une continuité plausible.

Des regrets? Des attentes?

Il m’arrive de me demander si je ne me suis pas égaré dans des occupations dissipatives qui m’ont souvent éloigné de la littérature pure. Mais je ne m’attarde pas à cette pensée funeste. D’une part je sens que lorsqu’un sujet s’impose impérativement à moi, il se mue en projet que je n’ai de cesse d’avoir réalisé, et le temps vraiment nécessaire, alors, finit par se trouver. D’autre part, sauf exceptions, la plupart des écrivains ne survivent qu’à travers quelques livres. Il suffit d’avoir écrit ceux-là, ces textes qui ont quelque chance de résister aux outrages du temps. Parce que, ah oui, j’oubliais de dire qu’au fond je n’écris pas prioritairement pour mes contemporains, aussi prétentieux que cela puisse paraître !

Ixelles, calendes de mars MMXI

Propos recueillis par Christopher Gérard

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : littérature, belgique, de decker | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 décembre 2010

OPTIMUM SOLSTITIUM

Hymne à Apollon

In memoriam Jacqueline de Romilly

Dieu de Delphes à la lyre d’or,

Vainqueur du Dragon,

Toi le Lucide, le Pur,

Viens, Bienheureux Phoebos !

Illustre Infant,

Révéré, Source de sérénité,

Toi qui affranchis des tourments,

Toi qui repousses les démons,

Toi qui inspires et guéris,

Toi qui tranches et décides,

Ecoute Ton orant.

Archer souverain,

Toi l’Oblique, le Grésillant,

Toi le Sauvage, l’Ecorcheur,

Prince magnanime qui vois tout et éclaires les mortels,

Ecoute-moi d’un cœur bienveillant.

Maître de mesure,

Devin, Porteur de Lumière,

Dieu aux brillants honneurs,

Toi qui forces à voir ce qui est,

Clarté salutaire, franche Lumière,

Seigneur des Muses,

Dieu au laurier,

Prince de Memphis et de Délos,

Apollon.

Christopher Gérard

Solstice d’hiver MMX, d’après un hymne ancien.

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : jacqueline de romilly, apollon, solstice | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |