31 janvier 2018

Jan Bakhyt, poète archéofuturiste

Jan Bakhyt, poète archéofuturiste

Né au Kazakhstan à la fin du règne de Staline, le poète russophone Bakhytjan Kanapianov alias Jan Bakhyt, est un singulier personnage : ingénieur métallurgiste et producteur de cinéma, boxeur (champion du Kazakhstan en 1968), militant antinucléaire (il a participé au nettoyage de Tchernobyl), éditeur indépendant, bref un homme complet au parcours à la fois archaïque et futuriste.

Tout jeune, ce descendant de Genghis Khan publie ses premiers poèmes, qui attirent l’attention de celui qui deviendra son maître, Olzas Souleimanov, l’un des grands écrivains kazakhs, futur ambassadeur à Rome et à l’Unesco, et l’un des meneurs du mouvement antinucléaire. Comme Souleimanov, géologue de formation, Bakhyt a commencé par des études scientifiques avant de bifurquer vers le cinéma et la poésie. Traduit en une douzaine de langues, candidat au Prix Nobel, il était encore peu connu du public francophone, d’où l’intérêt de la publication, à la Manufacture des livres, de ce premier recueil remarquablement traduit en français par un autre boxeur, Thierry Marignac.

Ce dernier explique bien dans sa postface la difficulté de traduire la poésie, surtout quand elle provient d’un univers aux antipodes du nôtre. Même s’il écrit en russe, Bakhyt pense en Kazakh, en descendant des nomades turco-mongols. C’est là que réside le caractère puissant de l’homme et de sa poésie : il traduit dans la langue d’Akhmatova et de Pasternak, aînés à qui il paie son tribut, l’imaginaire épique des steppes d’Asie centrale. Et Marignac de transcrire cette métamorphose dans la langue de Valéry ! Le résultat me laisse pantois, et empli d’admiration tant le traducteur fait preuve d’une constante rigueur pour rendre la fermeté d’âme du Kazakh.

Ce qui frappe à la lecture de ces poèmes, c’est aussi leur caractère foncièrement panthéiste, et, pour tout dire, païen. A l’image de ses ancêtres rhapsodes, Bakhyt ne conçoit jamais la poésie comme un jeu formel, même s’il rassemble dans ses textes la richissime expérience poétique russe du XXème siècle. En effet, Bakhyt chante les puissances et « les idoles de pierre que personne ne nomme », la fidélité aux aïeux, la reconnaissance due aux maîtres, les chamois des montagnes et les oies sauvages, les tchabanes, ces berges de l’Asie centrale dont le nom fait songer aux chamanes. Chamane, oui, ce poète inspiré qui s’exclame : « Je suis fils du monde, je crois à son éternité / ô terre des steppes, nous sommes coupables devant toi ». Chamane, celui qui chante les Toumanes, ces bataillons du temps de Genghis Khan, et le culte encore vivace du cheval : « Le chant déferle, les sabots en cadence / Sous moi, le cheval est heureux / Et d’une mélodie oubliée la substance / dans mon cœur propage le feu. »

Tantôt, Bakhyt, « poète à mi-temps astrologue ébloui », rappelle la Grande Terreur de 37 et les camps perdus dans le brouillard, tantôt il évoque les néons de Moscou ou les pins bleus d’Alma-Ata.

Une voix purificatrice, primitive au sens le plus profond du terme, transcrite avec autant de probité que de talent.

Christopher Gérard

Jan Bakhyt, Perspective inversée, SL Publications, La Manufacture des livres, 216 pages.

Écrit par Archaïon dans Hommages, Mythes et Dieux, Sainte Russie | Lien permanent | Tags : poésie, kazakhstan, littérature russe | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

27 novembre 2017

Le Songe d'Empédocle

Un lecteur m'écrit à propos du Songe d'Empédocle : "Il y a dans ses lignes, je ne sais pas où précisément, quelque chose de magique, quelque chose qui détend, qui apporte la sérénité et qui délivre de l’angoisse. Il y a la force d’une foi qui invite à regarder les arbres différemment, à ne plus les voir seulement comme un marqueur philosophique, culturelle ou politique, mais comme le Monde en lui-même...".

*

**

Par Frédéric Saenen, poète, critique et romancier :

http://le-carnet-et-les-instants.net/2015/03/03/491/

*

Vu par Thierry Marignac, écrivain, boxeur :

http://antifixion.blogspot.be/

*

Vu par Loïc di Stefano, du Salon littéraire

http://salon-litteraire.com/fr/christopher-gerard/review/...

Commenté par l'auteur ici :

http://fr.novopress.info/184051/les-grands-entretiens-nov...

*

Prolixe, au micro d'Edmond Morrel :

http://www.espace-livres.be/Le-songe-d-Empedocle-de?rtr=y

Par un hoplite de l'Institut Iliade :

http://institut-iliade.com/le-songe-dempedocle/

Vu par le confrère Bruno Favrit

http://argonautedelideal.blogspot.fr/2015/04/le-songe-dem...

Vu par le, président de l'Association des écrivains Belges :

http://www.ecrivainsbelges.be/index.php?option=com_conten...

Par Francis Richard, l'un des plus importants critiques d'Helvétie :

http://www.francisrichard.net/2015/03/le-songe-d-empedocl...

*

Pour commander :

http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=...

ou

L'Age d'Homme,Paris,tél: 01 55 42 79 79

*

"Christopher Gérard pense à contre-courant du siècle et écrit à contre-mode de la platitude littéraire d'aujourd'hui. C'est un auteur hors norme, qui fait craquer l'univers confiné du parisianisme, qui largue les amarres, gonfle les voiles pour le départ du voyage de l'apothéose romantique. Une singularité éclatante inspire et soutient sa nostalgie cosmique (…) Aucun des travers de l'académisme ornemental et sous surveillance des augures; mais le libre mouvement du romanesque magique qui, dans une langue naturelle et limpide, rappelle les réussites majeures d'André Fraigneau" Pol Vandromme, Dernières Nouvelles d'Alsace

"Sa quête est toute de noblesse et de dépouillement." Jacques Franck, La Libre Belgique

"Un roman très érudit, d'une belle écriture, riche en images frappantes ou charmeuses." Jacques Crickillon, Lectures

"Voilà un roman qu'eût aimé Abellio, un "roman du huitième jour"." P.-L. Moudenc, Livres propos.

"De ce livre qui concilie la haute culture et une réjouissante alacrité, de ce roman pétulant qui est une somme, dire que c'est un pur joyau ne serait pas faux. Ce serait banal, insuffisant." David Mata, Eléments

"Voici quelques années, en lisant la relation biographique de son Parcours païen, nous avions pressenti que nous avions davantage affaire à un véritable écrivain qu'à un spécialiste de la mythographie. Avec ce songe d'Empédocle Christopher Gérard confirme son appartenance inspirée à l'ordre intemporel des adeptes de l'orbe littéraire. (…) Dans ces temps de reconnaissance et de regroupement qui sont les nôtres, Le Songe d'Empédocle a déjà stature et statut de signe. Des Dieux." André Murcie, Chroniques de pourpre

"Un jeune et talentueux auteur belge, Christopher Gérard, dans un roman aussi passionnant que savant, Le Songe d'Empédocle, entraîne ses lecteurs sur les traces d'une société initiatique imaginaire, la "Phratrie des Hellènes". (…) Relier, comme il arrive à le faire brillamment, au-delà de l'espace et du temps, les cultures grecques, étrusques, iraniennes, celtiques et indiennes est une salutaire bousculade de nos habitudes culturelles. Sa description de cette société initiatique idéale témoigne d'une remarquable connaissance, vécue ou non, d'une telle démarche." Francis Baudoux, La Franc-maçonnerie: une psychothérapie de groupe pour gens dits "normaux"?

"Alors que le sinistre nocher, Charron pour ne pas le nommer, convoie les vivants au royaume des morts, Christopher Gérard procède d'une autre logique, exhumant des ténèbres infernales tout un peuple de dieux et de héros pour les rendre au rivage verdoyant de la vie. Le Songe d'Empédocle s'inscrit dans cette veine secrète et surnaturelle de la littérature française, celle qui s'enfonce au plus loin dans le cœur élémental et ardent de notre présence au monde et renoue ainsi avec les matrices ouraniennes de la haine et du désir entremêlés." Adrienne Bonnel, Situation critique

"J'aime votre livre. Pour son titre d'abord, qui ouvre à la pensée le troisième espace comme dirait René Char, pour sa méthode ensuite, et le parti que vous avez pris de faire assister le lecteur à une errance, à un voyage initiatique. (…) Brocéliance, Merlin, Dada, l'Ordre teutonique… Oui, voilà le vrai savoir. Grâce à vous, l'eau parlante ne s'est point tarie…" Yves Battistini

"Ton merveilleux livre, qui ne s'adresse qu'à des hommes - et des femmes - capables de faire leur "révolution intérieure" ou l'ayant déjà faite (…) Toi aussi, tu nous enseignes la ferveur." Jean Mabire

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux, Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, roman | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

31 octobre 2017

Samain MMXVII

Bonne Samain à tous !

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28 juillet 2017

Virgile, notre vigie

Si le latin, tour à tour langue des administrations et des armées impériales, des érudits et des ecclésiastiques (jusqu’en 1962, avec quelques îlots de résistance), des lettrés d’hier (Montherlant) ou d’aujourd’hui (Matzneff, Oberlé, Féquant), peut à juste titre être qualifié d’idiome sacré de l’Europe, Virgile est bien l’un de ses principaux prophètes.

Avec Virgile, notre vigie, un essai appelé à devenir classique, Xavier Darcos, de l’Académie française, le rappelle avec brio, lui qui cite le Poète, dans l’Enéide, Antiquam inquirite matrem – recherchez la mère ancienne. Cette antiqua mater, c’est la langue de César et de Cicéron, de Tacite et d’Ovide, de Virgile enfin, qui « rédige le poème de Rome et de la latinité tout entière, la Rome d’Auguste et de toujours, la reine de l’Occident qui survit à ses dieux païens ».

A lire ces lignes, ami lecteur, je devine ton discret soupir : encore un essai scrogneugneu sur l’héritage antique, qu’il faudrait admirer par décret, suivi de l’inévitable lamentation sur le déclin de nos tempora et de nos mores, et caetera. Eh bien pas du tout ! Servi par un enthousiasme qui le rend parfois injuste à l’égard d’Homère, Xavier Darcos, sans nostalgie aucune, dépoussière le Poète de Mantoue. En ce sens, il s’inscrit dans la lignée des Carcopino, Boyancé, Grimal – la fine fleur de l’humanisme français. Surtout, il propose à notre admiration un immense poète, vigie au milieu du chaos, celui du Ier siècle A.C. avec ses guerres civiles et ses conjurations, comme celui de notre société « rapiécée et vaporisée ». Car Virgile a vécu la fin d’un monde, celui d’une République sénescente et vermoulue et l’avènement d’un nouveau régime, l’Imperium d’Auguste, que Darcos définit justement comme une révolution conservatrice. Proche du Princeps Octave, futur Auguste, le frugal Virgile sert le nouveau régime sans servilité aucune, par reconnaissance pour un chef d’état qui rétablit la paix et fait de Rome la capitale du monde civilisé. L’ancien provincial, resté si proche de ses racines paysannes, chante l’ordo saeculorum magnus, ce grand agencement des siècles où règne la concorde et qui bannit, un temps, les passions destructrices. Exhorté par le Souverain, Virgile compose l’Enéide, la chanson de geste romaine par excellence, l’épopée qui, depuis sa divulgation il y a vingt siècles et son phénoménal succès, a connu une nouvelle traduction tous les sept ans, comme par un sortilège de l’antique magie. L’aventure d’Enée le Troyen y rejoint celle d’Auguste le Romain ; deux hommes providentiels y incarnent les vertus de la race romaine – piété filiale, sens du sacré, courage physique et moral, sentiment du devoir et acceptation du destin. Darcos a mille fois raison de définir Enée comme un héros moderne, affranchi de tout sauf de ses devoirs dictés par la providence (Dieu ou les Dieux), mais aussi comme un « remède mental », car, depuis toujours, Virgile a fasciné l’Occident, de Dante à Hugo, de Broch à Valéry. Ce remède, décliné par Virgile et appliqué par Auguste, tient en quelques principes sains : fides, pietas, maiestas, gravitas, virtus… Nul besoin de dictionnaire pour comprendre que nous nous trouvons là aux antipodes de notre bel aujourd’hui. Raison de plus pour partir sur les traces du Poète qui chanta la réconciliation entre les citoyens et leur prince, entre les hommes et le monde, entre les humains et les Dieux.

Christopher Gérard

Xavier Darcos, Virgile, notre vigie, Fayard, 278 pages, 19€

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : littérature, tradition classique, humanisme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05 juin 2017

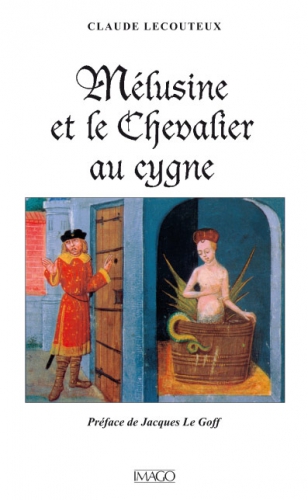

Orphée et Mélusine. Entretien avec Claude Lecouteux

Christopher Gérard : Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ?

Je suis professeur à la Sorbonne (Paris IV), titulaire de la chaire de littérature et civilisation allemandes du Moyen Age. Bien que cette matière ne soit qu'une option au sein du cursus, elle attire suffisamment d'étudiants pour former ensuite de futurs chercheurs. Mon enseignement porte essentiellement sur les textes littéraires et riches en croyances de toutes sortes, puis, au niveau du Diplôme d'Etudes approfondies, mon séminaire aborde des thèmes plus spécialisés. Ces dernières années, j'ai traité des listes de superstition au bas Moyen Age, de la Chasse infernale, des Charmes et conjurations ; en 1998-99, je parlerai des morts malfaisants et de la préhistoire du vampire. Pour me définir, je dirai que je suis médiéviste avant d'être germaniste, ce qu'on me reproche parfois, m'intéresse essentiellement à l'univers des mentalités dont je tente de retrouver la cohérence par-delà toutes les dénaturations, soient-elles dues à l'influence de l’Eglise ou à l'évolution historique. C'est ainsi que je peux suivre la dégradation d'anciens mythes au rang de légendes et la survivance des grands archétypes. Bref, mes collègues m'appellent le chasseur de curiosités. Mais grâce à ce domaine de recherches, j'ai pu constater que ce que je mettais au jour n'intéressait pas que les médiévistes, et j'ai donc des contacts très intéressants, par exemple avec Philippe Wallon, médecin psychiatre chercheur à l'INSERM, qui travaille sur le paranormal, avec l’équipe que le professeur Yoko Yamada anime à Nagoya et qui étudie les conceptions de l'au-delà.

Quels furent vos maîtres, vos éveilleurs et d'où vous est venue cette passion pour notre héritage païen que, de livre en livre, vous mettez au jour?

C'est la lecture des contes et légendes qui m'a peu à peu mené au domaine de recherches que je défriche depuis un quart de siècle. Puis j'ai découvert Mircea Eliade, Gaston Bachelard, Gilbert Durand, A.H. Krappe, Th. Gaster, qui m'ont ouvert les yeux vers des domaines fascinants. Ensuite, tourné vers les anciens textes depuis mon adolescence, je me suis consacré au Moyen Age, croyant naïvement que je pourrais un jour en faire le tour et, dès la Maîtrise, j'abordai le merveilleux dont je ne tardai pas à discerner la complexité. Grâce à Jacques Le Goff, je commençais bientôt à tenter de voir au-delà des apparences, puis I'aide de Régis Boyer m'orienta vers mes recherches actuelles. La rencontre de représentants de diverses disciplines - anthropologie, ethnologie, histoire, romanistique, slavistique, folklore - m'apprit que dans le domaine que j'avais choisi rien ne pouvait déboucher sur des conclusions pertinentes si l'on ne prenait pas un cap pluridisciplinaire. Les travaux des chercheurs d'outre-Rhin, Felix Karlinger, Lutz Röhrich, Will-Erich Peuckert, Leander Petzold, Dieter Harmening, Rudolf Schenda m'ont beaucoup apporté au départ, puis ce furent ceux des chercheurs scandinaves - C. von Sydow, D. Strombiik, R. Grambo par exemple - et belges , ici je citerai les noms de Samuel Glotz (Binche), Roger Pinon et André Marquet. En France, les travaux de Jacques Berlioz, Nicole Belmont, Marie-Louise Ténèze et ceux du Centre Alpin et Rhodanien d'Ethnologie (Grenoble), avec Christian Abry et Alice Joisten, Robert Chanaud et Donatien Laurent, m'ont révélé que dans le domaine étudié nous étions confrontés à des croyances et des traditions qui se rient des frontières et qui relèvent des structures anthropologiques. J'ai enfin une grande dette de reconnaissance envers Georges Zink (Paris IV) qui m'a initié aux arcanes de I'analyse des textes, et envers Jean Carles (Clermont II) qui m'a appris à écrire pour un lectorat qui ne se compose pas uniquement de spécialistes. II ne faut pas que j'oublie Jacob Grimm, génial précurseur, dont j'ai eu plus d'une fois l'occasion de vérifier la justesse de ses intuitions. C'est un modèle de pluridisciplinarité, de curiosité intellectuelle, qui a su mettre la philologie au service de la mythologie. Si je me consacre à l'étude de ce que vous appelez notre héritage païen, c'est parce qu'il structure notre pensée jusqu'aux premières décennies du XXe siècle. Donc, connaître le passé permet de mieux comprendre le présent. Cet héritage est richissime et se cache derrière ce que l'on a appelé “ superstitions ”, mais dès que l'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il s'agit de croyances reposant sur une longue tradition que I'Eglise n'a jamais pu éradiquer. Et aussitôt qu'on jette un regard sur les témoignages d'Europe centrale et septentrionale, on prend conscience des ravages de l'évolution historique. La confrontation des croyances de pays ayant évolué moins rapidement avec ceux d'Europe occidentale révèle le fonds païen ou, si l'on veut, peu ou pas christianisé, son unité extraordinaire puisqu'on relève des parentés étonnantes entre des pays aussi éloignés les uns des autres que la Bretagne et la Roumanie, la Scandinavie et l'Espagne, sans que l'on puisse discerner de liens génétiques. On débouche sur un mode d'appréhension du monde très archaïque et sur ce que Gilbert Durand a appelé les structures anthropologiques de l'imaginaire, ou encore la psychic unity de M. Wundt.

Que devez-vous à G. Dumézil, à H. Dontenville?

Je dois à Dumézil la méthode alliant philologie et structure, la notion de fonctions autour desquelles s’organisent les mentalités. Sa lecture des anciens mythes sous leur déguisement en romans m’a beaucoup apporté, m’a en quelque sorte appris à lire, à repérer les indices, les failles, les incohérences, les motifs sans suite, les dédoublements de personnages, bref tout ce qui indique que le texte que l’on a sous les yeux repose sur autre chose, sur des données plus anciennes qui possèdent un autre sens même si elles véhiculent un message semblable. Mes livres de chevet sont ses ouvrages Mythe et épopée, Du Mythe au roman.

Dontenville m’a montré qu’il fallait prendre en compte les traditions populaires et ne pas les considérer comme un simple folklore. Du reste, la Société de Mythologie française qu’il a fondée, produit régulièrement des travaux remarquables, très utiles, dans le cadre de l’Atlas mythologique de la France, - qui sont publiés dans le Bulletin de la Société. Dontenville fut un initiateur, au sens le plus noble du terme. Ses travaux m’ont permis de prendre conscience de l’extraordinaire parenté des croyances européennes entre elles et m’ont conforté sur la voie comparatiste choisie.

Pouvez-vous dire un mot de votre méthode de travail ? Peut-on parler dans votre cas, et dans celui de Philippe Walter, par exemple, d'archéologie de l'imaginaire, d'une sorte de comparatisme continental ?

La méthode que j'utilise est simple et marie aussi bien Descartes, que Claude Bernard, V. Propp, A.J. Greimas et Georges Dumézil. Je commence d'abord à définir le champ sémantique des concepts clés des croyances que je rencontre. Philologue de formation - j'ai enseigné la philologie germanique pendant dix ans à l'Université de Caen -, j’ai toujours été choqué de voir que l'on utilisait pêle-mêle des dénominations touchant aux créatures de la petite mythologie. Kobold, Schrat, Mahr, Bilwiz, Zwerg, Elbe, etc., apparaissaient comme interchangeables dans les études que je lisais. Vérification faite à l'aide des gloses latines du haut Moyen Age, puis des lexiques et vocabulaires, je vis que chaque être possédait une spécificité à l'origine et que c'est au fil des siècles que des amalgames s'étaient produits, que les vocables étaient devenus des mots-valises, d'où la difficulté d'en retrouver le sens premier. Une fois établi le ou les sens, je rassemble le plus large corpus possible, dans toutes les langues que je connais, sans exclure aucune forme d'écrit. Pour moi, le texte prime tout. Ensuite, je classe, confronte, dégage points communs et divergences, établis des critères de pertinence, une grille de déchiffrement -, sépare le fonds païen de sa gangue cléricale, sort du Moyen Age pour voir ce qui a survécu dans les traditions post-médiévales. Je dois reconnaître que la moisson est très riche et souvent étonnante. Je constate non seulement des correspondances extraordinaires entre les différents pays d'Europe, mais aussi la survivance - on pourrait même parler de pérennité des antiques croyances jusqu'aux temps modernes, surtout dans les régions écartées qui sont de véritables conservatoires. En même temps, la cohérence de l'ensemble qui, au Moyen Age, apparaît sous la forme de membra disjecta, prend forme, les grands axes se dégagent: la vie, la maladie, la mort, la prospérité, le malheur.

Pour la mort, j'ai commencé par étudier les fantômes et les revenants non christianisés, bien plus riches que ceux des exempla, ce qui m'a permis de déboucher sur la notion de double (alter ego) et d’âme plurielle, que j'ai complété en me penchant sur les fées, les sorcières et les loups-garous. I1 me restait un gros morceau à défricher, la Chasse infernale, troupe de revenants particuliers. C'est chose faite. En marge des enquêtes, je traduis les textes qui servent de support à mes conclusions et les publie, entre autre chose pour contrer la critique pas toujours bien intentionnée et souvent ignorante des témoignages scripturaires : les critiques sont souvent des théoriciens glosant sur des études et non sur des faits, maniant des concepts mal définis et possédant une vision monodisciplinaire.

Avec Philippe Walter, nous faisons de l'archéologie mentale et collaborons depuis de nombreuses années, lui dans le domaine celto-roman, moi dans le domaine germanique, ce qui n'exclut pas, bien sûr, des incursions dans nos champs respectifs. En utilisant un comparatisme bien pensé, nous découvrons les mêmes choses, et la force de Philippe Walter est son incomparable connaissance des textes, notamment des vitae qui, il I'a prouvé, nous ont transmis l'essentiel de la mythologie de nos ancêtres.

Depuis des années vous dépouillez inlassablement les textes médiévaux, notamment ceux de l'aire germanique. A quelle conception du temps êtes-vous sans cesse confronté ?

Le temps que je rencontre est cyclique, c'est le grand temps de Mircea Eliade, 1'éternel retour, avec des points forts comme les Douze jours, Pâques, la Pentecôte, les Quatre Temps, etc. Les croyances dessinent un véritable calendrier païen. Philippe Walter en a déjà déchiffré une bonne partie et les travaux de Claude Gaignebet ont apporté beaucoup de lumière. Un desiderata des recherches serait de faire des monographies sur chacune des dates clés dudit calendrier. Nous en avons pour le Carnaval, les Douze jours, mais beaucoup reste à faire. Je rencontre aussi un non temps, un temps aboli, celui de I'au-delà, qui parfois est simplement ralenti. Là encore, diverses notions se télescopent et il faudrait préciser bien des choses car même les dieux sont susceptibles de vieillir, ce qui prouve qu'ils n'échappent pas au temps, et s'ils ne possédaient les pommes de jouvence d'Idunn, que deviendraient-ils ?

Comme le professeur Régis Boyer, vous avez étudié la figure complexe du double, qui semble bien fondamentale dans cette vision du monde...

Avec Régis Boyer, nous avons l'avantage d'avoir accès aux travaux des chercheurs scandinaves, travaux méconnus ici pour de simples raisons linguistiques. Or, se penchant sur les traditions scandinaves, finnoises et altaïques, des chercheurs comme Ivar Paulson ont mis en évidence l'existence de l'âme plurielle, dont le double relève. R. Boyer présenta les concepts de hamr, hugr et de fylgia et, sur la base de ses travaux et en utilisant les ressources de la philologie, je découvris que les Germains continentaux avaient eu, eux aussi, de semblables conceptions. Elargissant le champ d'investigation à l'ensemble de l'Europe et en tenant compte de ce que l'on appelle à tort le folklore, j'arrivai à la conclusion que ce que Régis Boyer appelait “ la forme interne ” n'était autre que le double. La lecture des études de 0. Rank et, surtout, de H. Lixfeld sur la légende du roi Guntram, m'apportèrent les dernières preuves que le double relevait bien de l'univers mental de nos ancêtres et que la christianisation ne I'avait pas fait disparaître. Le concept de double est fondamental puisqu'il explique les formes non humaines de l'homme - le loup-garou par exemple, les transports au loin alors que le corps est en léthargie, certains rêves enfin.

Peut-on à votre avis encore parler d'Occident chrétien ? Le concept de pagano-christianisme ne correspondrait-il pas mieux à l'Europe médiévale ?

Je crois qu'il est plus simple de parler de foi mêlée, concept utilisé par les clercs islandais du Moyen Age, car nous sommes sans cesse confrontés à des phénomènes de syncrétisme. Le christianisme est la religion dominante, mais il n'empêche pas les hommes de continuer à agir et penser comme leurs ancêtres. En fait, deux surnaturels vivent parallèlement et s'interpénètrent ponctuellement. On a recours aux anciens dieux païens quand Dieu ou ses saints ne répondent pas à ce qu'on attend d'eux. La Saga du christianisme est un bon exemple de cette forme de pensée : le père de Kodran accepte de se convertir si l'évêque lui prouve que Dieu est plus puissant que le génie qu'il vénère ! Si dans l'univers païen le genius catabulli s'occupe du bétail et le protège, il est peu à peu suplanté par des saints spécialisés. Le mixte pagano-chrétien ressort admirablement des charmes et conjurations qui nous sont parvenus : là, les éléments chrétiens sont coulés dans un moule païen et compris comme une forme de magie. Nous avons affaire à des gens pragmatiques : deux surnaturels valent mieux qu'un, alors autant mettre toutes les chances de son côté en invoquant simultanément tous les dieux connus ou leurs parèdres et hypostases.

Quelle est la place du fond chamanique dans cette religiosité continentale ? Le thème de la Chasse sauvage, que vous étudiez dans votre dernier livre, vous semble-t-il central ?

Le fond chamanique est important, plus qu'on ne le croyait il y a encore une décennie. Il est sous-jacent, souvent bien dissimulé et dénaturé, transposé dans la sphère des miracles par I'hagiographie, mais il transparaît dans la mythologie - les boucs de Thor - et dans la littérature des révélations. Je pense ici plus particulièrement aux voyages dans I'au-delà qui rappellent étrangement ceux du chamane parti à la recherche de l'esprit du malade que des démons ont emporté. Toutes les littératures médiévales ne sont pas aussi riches. Peter Buchholz a fait la synthèse éclairante des traces de chamanisme dans les textes norrois. Carlo Ginzburg a montré que les Benandanti relevaient d'antiques conceptions chamaniques. Les autres traces ont été mises au jour par les ethnologues et les folkloristes. Des thèmes comme la compréhension du langage des oiseaux ou des animaux, la disposition des os de I'animal sur sa peau afin qu'il revive, la valeur symbolique et religieuse de chiffres (le 9 par exemple), la conception de I'arbre du monde, tous ces thèmes et motifs nous viennent du chamanisme. Il faudrait aussi parler des combats rituels à des dates précises, de la conception de I'au-delà, de la vie et de la mort. Le terrain de recherche est immense mais nous disposons maintenant des outils qui permettent d'avancer. Le plus difficile était de découvrir les premières traces, ensuite les morceaux du puzzle s'ajustèrent peu à peu et la cohérence de cet univers mental sortit de l'ombre. J'attends avec impatience la grande synthèse à laquelle travaille mon ami Ronald Grambo (Kongsvinger, Norvège).

Quant à la Chasse sauvage, c'est l'une des questions les plus ardues qui soit. D'abord le terme est impropre puisqu'il recouvre Chasse sauvage proprement dite, Chasseur diabolique, personnage surnaturel lancé à la poursuite d'une proie - Philippe Walter a réussi à montrer qu'il s'agissait d'un vestige de hiérogamie, de la traque de la vierge mère afin d'assurer une fécondation, une fertilisation, - et enfin Chasse infernale, cohorte de morts qui passe sur terre à dates fixes. Je me suis essentiellement consacré à cette dernière forme, montrant qu'il fallait impérativement distinguer ce que Chasse sauvage désignait sous peine de retomber dans les erreurs anciennes, qui ont la vie dure! Il y a peu, Jean-Claude Schmitt affirmait encore que Hellekin est le “ roi des morts ”, interprétation reposant sur une étymologie aberrante. Toutes les cohortes de la nuit ne sont pas des chasses, j'ai exposé il y a peu les critères de différenciation qui permettent d'y voir un peu plus clair. Pour compliquer les choses, il y a les travaux de 0. Höfler sur les confréries d'hommes masqués. Höfler est parti d'une idée préconçue qu'il a tenté de prouver, éliminant ce qui ne cadrait pas avec ses vues, aussi fut-il facile à Friedrich Ranke d'énumérer les failles de son raisonnement. Pourtant, lorsqu'on reprend les textes eux-mêmes dans une perspective européenne - mon corpus comprend plus de 150 textes ! - force est de constater qu'il y a du vrai dans ce qu'affirme Höfler : il existe un lien entre ces confréries et la Chasse infernale. Il est difficile à préciser car le temps a fait son œuvre, et la question à laquelle il faudra répondre un jour ou I'autre est celle du primat: les confréries sont-elles issues de la Chasse infernale, en sont-elles une imitation, ou bien est-ce l'inverse et aurions-nous affaire à une réinterprétation ? Je peux répondre dans l'état actuel de mes travaux, crois même que seul un groupe de chercheurs de disciplines différentes le pourrait. Le thème est important non seulement au Moyen Age mais après, voyez les traditions scandinaves sur Oskoreia, Asgerdreia et Guro Rysserowa. Nous sommes face à un amalgame, à un écheveau quasiment inextricable où se mêlent l'idée que la mort n'est pas une fin, que les morts règnent sur la fertilité et la fécondité, etc. Le culte des ancêtres est omniprésent, la transformation desdits ancêtres en génies et en démons (au sens grec !) partout visible. En ce sens la Chasse infernale est l'un des foyers des représentations qui relèvent du paganisme.

Quel mythe vous paraît le mieux illustrer l'esprit du paganisme européen ?

Je ne me suis jamais posé la question car elle suppose faire un choix et proposer une définition du vocable “ mythe ” - pour moi, c'est avant tout un double langage, un muthos et un logos, qui reflète une vision du monde (Weltanschauung), et c'est celle-ci que je cherche à découvrir derrière le mythe à proprement parler. Centrale est à mon avis la conception que la mort n'est qu'un état temporaire, une retraite provisoire - on peut revivre, se réincarner -, que la famille comprend les aïeux et les vivants, que l'homme n'est jamais seul mais peut compter sur les habitants de I'autre monde. Parlerai-je de mythe ? Je ne sais pas, mais s'il en est un qui exprime bien cette idée, c'est je crois celui d'Orphée, qui, justement, concentre en lui de clairs vestiges de chamanisme. Mé1usine en représente un autre aspect, celui des rapports de I'homme à la transcendance ; il faut y rattacher le mythe des femmes cygnes et des épouses surnaturelles ; la fontaine de jouvence, qui se retrouve dans Wolfdietrich (Xllle siècle), atteste la victoire de l'homme sur le vieillissement qui conduit à la mort. On peut tracer le stemma des principaux mythes à partir de l'archétype “ trépas ”.

Quelle est la figure du panthéon vieil-européen qui rencontre votre préférence ? Serait-ce Mélusine ?

Oui, vous avez raison ! Mélusine, mythe éternel capable de s'adapter au fil des temps, est un magnifique territoire de recherche, mais si je me suis penché autrefois sur ce qu'il y avait avant elle, sur son origine, je regarde maintenant ce qu'elle est devenue après le Moyen Age, et c'est tout aussi intéressant. D'anciens archétypes sont réactualisés, de nouveaux sens produits, le mythe sans cesse réé1aboré. Comme nous savons que des manuscrits se sont perdus, il faut compter sur la transmission orale, ou plutôt, sur la réoralisation. J'ai eu la chance de découvrir récemment une version inconnue de la légende qui va dans ce sens ; je I'ai traduite et elle paraîtra prochainement. J'ai même un texte qui narre les retrouvailles de Raymond de Poitiers et de Mé1usine, mais point de happy end: la fée embrasse son époux et le tue ! Ce qui fascine dans ce personnage, c'est la multiplicité des facettes : génie tutélaire, genius loci, banshee, mère, bâtisseuse, par exemple. Elle possède bien des traits de la fylgia norroise et de l'ayami altaïque, est proche de la nymphe Urvaçi, d'Echidna, mais elle est aussi apparentée à la Mahr germanique qui entre chez vous par le trou de la serrure, reste auprès de vous tant que celui-ci est bouché et disparaît le jour où quelqu'un libère le passage. C'est un personnage hautement syncrétique et, tout à l'heure, vous me demandiez quel mythe pourrait illustrer au mieux l'esprit du Paganisme européen : Mélusine sans doute, tout en sachant bien qu'elle dépasse cette aire géographique.

Paris, septembre 1998.

Professeur de littérature et civilisation germaniques du Moyen Age à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Claude Lecouteux a consacré sa thèse aux monstres dans la littérature allemande du Moyen Age. Il a publié une quinzaine d’ouvrages et une centaine d’articles, généralement sur le merveilleux pagano-chrétien. Avec Philippe Walter, auteur d’une indispensable Mythologie chrétienne. Rites et mythes du Moyen Age (Imago), il a accompli un travail fondamental pour une meilleure connaissance du fonds païen de notre civilisation, tel qu’il se révèle dans les textes médiévaux. A la suite de Dumézil, de Duby et de Le Goff, Cl. Lecouteux a entrepris une authentique archéologie de l’imaginaire européen. L’une de ses intuitions, qu’il corrobore au fil de ses livres, est que, pour nos régions, le Moyen Age germanique est tout aussi important que le celtique ou le roman. Par ses travaux rigoureux, il nous invite à redécouvrir le légendaire germano-scandinave, qui a profondément marqué notre culture. Parmi ses livres, conseillons son Petit Dictionnaire de mythologie allemande (Ed. Entente, Paris 1992), et sa série sur les êtres mystérieux qui peuplent nos légendes: Les Nains et les Elfes au Moyen Age (1988), Fées, Sorcières et Loups-Garous au Moyen Age (1992), Mélusine et le Chevalier au cygne (1997). Voir aussi Chasses fantastiques et Cohortes de la nuit au Moyen Age (1999). Tous ces livres sont publiés par les éditions Imago, qui avaient déjà édité in illo tempore le stimulant essai de David Miller, Le Nouveau Polythéisme (1979).

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : mythologie, paganisme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |