29 janvier 2026

Du sartorialisme et de l’élégance masculine

Au milieu d’un avachissement devenu la règle, fondé sur cette panique générale de sortir du lot, tâcher d’incarner un idéal d’excellence et d’autonomie, incarner, chacun à sa manière et selon ses moyens, la rébellion du gentilhomme contre la barbarie contemporaine me semblent de jolis défis pour les Insulaires d’aujourd’hui.

Offrir aux regards une silhouette intemporelle, avec juste assez de désinvolture (sans pour autant en faire un système), n’est-ce pas pratiquer une diététique pour lutter contre la douleur que suscite un monde devenu si grossier ?

Par sa posture, incarner le vestige, le revenant, celui qui, debout au milieu des ruines, témoigne de sa différence, quel exaltant programme !

Cette posture a été illustrée par quelques essais classiques, que je me fais un plaisir et un devoir de rappeler une fois de plus : les introuvables De l’Élégance masculine, de la regrettée Tatiana Tolstoï (1987), le très spirituel Chic anglais, de l’illustre James Darwen (1990) ; les livres illustrés de l’Américain Bruce Boyer, du Britannique James Sherwood, disparu des radars, ou du Français Julien Scavini, lui-même tailleur. Sans oublier le Chouan des villes, dont j’ai parlé naguère.

Il y a des années déjà, je suivais de loin en loi divers sites internet, parmi lesquels stiff-collar.com/ du cher Scavini, architecte devenu tailleur, dessinateur de talent au goût parfait, et qui reste, lui aussi, fidèle à l’élégance British pur sucre ou encore lechouandesvilles.over-blog.com, hélas inactif .

J’étais bien sûr tombé sur le site Parisian Gentleman d’Hugo Jacomet, sans le suivre de manière régulière. Trop parisien à mes yeux (le culte à mon sens convenu de telle ou telle maison ; l’obsession du bespoke), un tantinet publicitaire aussi, ce qui me chiffonnait. Bref, j’avais - mea culpa - manqué quelques bons papiers, que l’auteur réunit dans un recueil bienvenu, intitulé L’Élégance est un art de vivre.

Hugo Jacomet y défend avec esprit une forme de dissidence « discrète et apaisée » au sein de laquelle celui qu’il appelle le sartorialiste (du latin sartor – le tailleur) incarne « la figure irréductible de l’individu non réformé ». J’aime beaucoup cette idée de « non réformé » et que Jacomet prenne ainsi, non sans courage, de la hauteur pour marquer son opposition au concassage général, que les pédants nomment déconstruction, c’est-à-dire la destruction systématique, idéologiquement justifiée, des identités au profit d’abstractions pseudo-vertueuses, en réalité totalitaires.

Avec Jacomet, Scavini et quelques autres, notamment un nombre grandissant de jeunes gens assoiffés de style et d’élégance, tant morale que vestimentaire (l’une devant aller de pair avec l’autre), je pense que ce relâchement, cette « déverticalisation » qui prennent des allures d’effondrement civilisationnel doivent être contrés, avec le sourire. Jacomet fait bien de lier ce souci sartorial à une éthique de l’homme civilisé, en rébellion contre la dérive normative de notre société. Le port de la cravate ainsi prend un tout autre sens : loin d’être un réflexe conformiste, il marque la volonté d’un effort de raffinement, c’est-à-dire d’un égard accru tant pour soi-même que pour autrui, doublé d’un dépassement par le haut de cette trivialité qu’abhorrait tant Baudelaire. Ainsi, j’ai particulièrement apprécié sa défense du costume comme manifestation… de contre-culture. Boutade ? Facile pirouette ? Que nenni – vérité profonde.

Choisir une cravate (ah les Petronius 1926, les Drake ou les Breuer, au toucher inimitable !) et une pochette (ah les soies aériennes de chez Charvet ou de chez Budd !), lustrer ses Crockett & Jones ou ses Edward Green, bref se mettre en forme de grand matin permet d’affronter le monde avec sérénité et confiance.

Cerise sur le gâteau : croiser au hasard des rues un gentilhomme ou une femme ayant consenti les mêmes efforts redonne du courage en confortant notre volonté d’être différent dans un monde de jour en jour plus grégaire.

Christopher Gérard

Hugo Jacomet, L’Élégance est un art de vivre, Ed. Intervalles, 237 pages, 20€

Lire aussi tous les livres de Julien Scavini

Lire aussi, sur Archaion

http://archaion.hautetfort.com/archive/2014/10/20/de-l-elegance-masculine-5472457.html

http://archaion.hautetfort.com/archive/2020/12/28/le-chouan-des-villes-6287020.html

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

23 juin 2025

Avec Bruno de Cessole

Cessole à Lisbonne

Naguère, j’ai eu à plusieurs reprises, l’occasion d’évoquer Bruno de Cessole, écrivain raffiné qui incarne depuis des décennies ce que le grand érudit Mario Praz appelait « un agent secret de la civilisation », dressé, tel une digue, contre la marée de l’indifférencié.

Comme tous ses amis, je savais qu’il s’était retiré à Lisbonne, ville littéraire par définition. Son dernier roman, Tout est bien puisque tout finit, se lira aussi comme une flânerie dans cette ville fascinante, sans doute l’une des capitales de l’exil intérieur, avec Naples et Venise.

Le héros du roman est un écrivain couvert d’honneurs, Baltasar dos Santos, fils de maçon portugais émigré en France, passé par l’école de la République et devenu plus français que les Français, « par conquête et non par héritage », à l’instar de certains Russes blancs. Après cinq romans élitistes et « surécrits » salués par la critique mais boudés par le public, dos Santos jette l’éponge et gagne New York pour y suivre un séminaire de creative writing. Le voilà métamorphosé en écrivain à succès, pondant chaque année un roman à la syntaxe simplifiée, au vocabulaire étique et aux sujets soigneusement choisis parmi les scies politiquement correctes.

Le voilà devenu une figure de cette littérature industrielle autant que prostitutionnelle qui fait vibrer les attachées de presse et tout un public sous-cultivé. Couronné par le Nobel, dos Santos, dans un renversement théâtral, vend la mèche le soir même de la remise du Prix, devant le tout Stockholm : « je suis un charlatan, un imposteur, qui a trahi ses idéaux, etc. ». Non content de s’accabler pour ses « cochonneries littéraires » (Balzac), il ridiculise aussi les jurés pour leur aveuglement et leur conformisme. Scandale international, à la plus grande jubilation de l’écrivain, immédiatement lâché de partout. Après un voyage à New York, occasion d’un joli portrait critique de la Grande Pomme, dos Santos décide, un peu comme son confrère Salinger, de fuir la presse et de plonger dans une sorte de clandestinité. Un courrier de Lisbonne joue le rôle imparti par le rapide destin et ce sera sur les bords du Tage que se planquera Baltasar dos Santos, notre faux cynique. Ce qui nous vaut un splendide portrait de ville, une magnifique évocation d’un art de vivre entre douceur maritime et mélancolie impériale – un bijou de culture et de sensibilité.

Omniprésentes, les ombres de Pessoa, de ses homonymes comme de la poétesse Sophia de Mello, l’amie de l’éditeur Joaquim Vital ; fugitive, celle d’un autre éditeur disparu, Dimitri.

Cet exil, ma foi bien confortable (dos Santos a tout de même reçu le chèque suédois), connaîtra une fin quand, du Brésil, parvient la nouvelle qu’un homonyme ( !) a publié un roman. Le tragique s’invite aussi, à sa manière, ici cruelle et feutrée. En fin de compte, tout est bien, puisque tout finit, avec panache et de manière magistrale.

Christopher Gérard

Bruno de Cessole, Tout est bien puisque tout finit, Le Cherche-Midi, 350 pages, 23€

*

**

L’Île du dernier homme

Naguère critique littéraire à Valeurs actuelles et directeur de la Revue des deux mondes, Bruno de Cessole a publié il y a quelques années Le Défilé des réfractaires et L’Internationale des francs-tireurs, deux anthologies subjectives des auteurs qui ont formé sa sensibilité à rebours du siècle. Tous avaient en commun une réticence à plier le genou devant les donneurs de leçons, un même goût de l’allure... et un très-sûr dégoût des infections mentales. Le regretté Guy Dupré ne parlait-il pas à son propos de « patricien du langage » ?

Voilà que Bruno de Cessole sort de son ermitage avec un roman de plus de quatre cents pages qui illustre cette sentence de Benjamin Franklin placée en exergue du livre : « Ceux qui sacrifient la liberté pour la sécurité n’obtiendront ni ne méritent ni l’une ni l’autre ». Tout ce roman d’une belle gravité s’interroge sur la place laissée ( ?) à nos libertés en ces temps de lutte « contre le terrorisme ». Entre l’Île-de-France et les Cotswolds, de l’Afrique de l’Ouest à Jura, la plus isolée des Hébrides écossaises, de Beyrouth à Alep, nous suivons à la trace un journaliste parisien et une analyste des services secrets britanniques. D’une part, François, quinquagénaire aux goûts littéraires très sûrs (Stendhal, Larbaud, Morand) mais pris d’une périlleuse empathie pour les fous d’Allah sur lesquels il enquête non sans naïveté. De l’autre, Deborah, fille d’un officier du MI 6 qui travaille pour le GCHO, « les grandes oreilles » du Royaume Uni. Le premier est l’un de ces hommes de gauche taraudés par la mauvaise conscience, ce satané désir de repentance comme par « l’obscure attirance pour le pouvoir et la soumission ». Amoureux déçu de la France, cet islamo-gauchiste qui a rendu des services à la cause palestinienne (surtout par mépris de soi) ne peut s’empêcher d’être fasciné par l’Islam combattant, jusqu’à une forme sournoise, plus ou moins avouée, de masochisme qui n’est pas rare dans certaine intelligentsia. Un esprit torturé, complexe, aux lisières de la félonie tant l’aveugle le désir d’un idéal de rechange : « Lui aussi il abominait chez ses contemporains leur effroi devant les vérités trop rudes, leurs compromissions, leur penchant à vouloir tout concilier, ainsi que l’absence de hauteur et de vision à long terme au sein d’une classe politique incompétente ou corrompue ».

De l’autre, sa cadette, linguiste qui perd peu à peu ses illusions sur son rôle dans la protection occulte de ses concitoyens face à l’affolante extension de la surveillance globale. Orwell n’est pas cité par hasard par le père de Deborah, vieil espion désabusé…

Des contacts entre François et des djihadistes de Trappes et de Manchester laissent des traces. La DGSE confie la surveillance du journaliste aux collègues d’Outre-Manche, dans le cadre d’un partage des besognes (et des data). Le GCHO transmet le dossier à la section des dirty tricks et l’affaire s’emballe, comme dans les romans de John Le Carré et de Percy Kemp, un ami de Cessole. L’un et l’autre, le jobard et l’espionne, tous deux manipulés, se retrouvent en Ecosse pour un fatidique face à face sous l’œil d’un inaccessible grand cerf. Un fort roman, érudit et passionné, littéraire en diable. Le retour bienvenu de Bruno de Cessole.

Christopher Gérard

Bruno de Cessole, L’Île du dernier homme, Albin Michel, 432 pages, 21.90€

*

**

Un entretien avec Bruno de Cessole (2008).

Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Comme certains personnages de votre roman, L’Heure de fermeture dans les jardins d’Occident, à savoir « un agent secret de la civilisation » ?

Il m’est difficile de me définir moi-même, et sans doute l’écriture est-elle pour moi le moyen de me connaître mieux, encore que je ne sois pas très porté sur l’introspection. Pour faire bref, disons que j’ai vécu longtemps pour, par, et dans les livres. De façon presque borgésienne le monde m’apparaissait comme une vaste bibliothèque universelle et je souscrivais volontiers à l’assertion de Mallarmé, à savoir que le but de l’existence est d’aboutir à un beau livre. Je suis un peu revenu de ce fanatisme de jeunesse, et j’ai même cherché à contrebalancer cette influence en épousant le réel dans ce qu’il a de plus prosaïque et de plus brutal, mais la littérature me semble toujours, non seulement « un souverain remède contre les dégoûts de la vie », mais un viatique pour temps de détresse, et, plus encore, un mode de vie, une manière unique de dédoubler son existence, de connaître par procuration toutes les vies que j’aurais aimé mener et que, par la force des choses, je ne connaîtrai jamais. Aujourd’hui, c’est sans contradictions que je vis ma double identité d’homme de culture et d’homme de la nature - à travers le recours aux forêts, cher à Jünger. Agent secret de la civilisation ? L’expression, que le grand critique italien Mario Praz s’appliquait à lui-même - et qualité dont relève à mes yeux un Cyril Connolly, un George Steiner, un Claudio Magris ou un Pietro Citati, me plaît, bien qu’il me paraisse présomptueux de me l’approprier. Dans la modeste mesure de mes moyens, je me suis efforcé – en tant que journaliste culturel, critique littéraire, et comme écrivain, notamment dans ce livre, d’être un passeur, de faire aimer et de transmettre des œuvres, des traditions, une certaine idée du goût et de la beauté, dont je constate, navré, qu’elles disparaissent peu à peu sous la lame de fond du « tout marchandise », de l’indifférencié, et du déferlement des modernes Barbares.

Quels ont été vos maîtres en littérature, ceux du passé et ceux que vous avez eu la chance de côtoyer ?

Plutôt que de maîtres, je parlerai de créanciers, dont je me sens à jamais débiteur. Parmi les écrivains du passé ( expression que je récuse car un grand écrivain est toujours un contemporain ) je suis redevable envers une famille littéraire qui va de Chateaubriand à Montherlant en passant par Stendhal, Baudelaire et Barrès ; mais, par certains aspects, je fais aussi allégeance à Flaubert ( pour son éthique littéraire) et à sa postérité, sans même parler des écrivains étrangers, comme Knut Hamsun, Jorge Luis Borgès ou Evelyn Waugh, ce qui m’entraînerait dans des développements trop longs. Parmi ceux que j’ai eu le privilège de connaître, je citerai au premier chef, Ernst Jünger, Vidia Naipaul, Lawrence Durrell, Mario Vargas Llosa, Gregor von Rezzori, Ismaïl Kadaré, et, chez les Français, Jacques Laurent, Michel Déon, Bernard Frank, Jean d’Ormesson, et Guy Dupré…

Votre roman, dont les personnages paraissent si proches de Sénèque et de Lucrèce, semble témoigner d’une intense nostalgie de l’Antiquité. Quelle en est la source ?

L’Antiquité est une vieille passion, depuis les bancs du lycée et de l’université, passion entretenue et développée par la lecture de Nietzsche, Heidegger, et Steiner. Les présocratiques, les Cyniques, les Stoïciens, ont nourri ma pensée, de même que Eschyle et Sophocle, Aristophane, Virgile, Lucrèce, Horace, Tacite et Sénèque, ont formé ma sensibilité. Les derniers jardins de l’Occident, peut-être bientôt en déshérence, ce sont les sources pérennes d’Athènes et Rome qui les irriguent, même si, en héritiers ingrats, nous avons oublié que les Grecs et les Romains nous ont, les premiers, appris à vivre, aimer, et mourir. C’est donc sous les espèces de la nostalgie que se tisse notre rapport à cette Atlantide sombrée qu’est l’Antiquité.

Ce roman, qui comme l’a bien vu Guy Dupré est un conte philosophique, met en scène une sorte de Diogène parisien, le fascinant Frédéric Stauff. Comment ne pas s’interroger sur ce patronyme qui évoque Faust et les Stauffen (FrédéricII !!!)… ou même le comte von Stauffenberg. Qui est donc ce mixte de Cioran et de… De qui au fait?

Anti Socrate, apologiste de Calliclès, et héritier lointain de Diogène le Chien, Frédéric Stauff, philosophe non salarié, est un être de fiction, dont le nom est, on l’aura deviné, l’anagramme de Faust. Mais ce Faust inversé, dont la volonté de puissance est tournée contre lui-même, emprunte un certain nombre de traits, de formules et d’idées, à quelques personnages bien réels : l’irascible Docteur Johnson, Nietzsche, Schopenhauer, et, bien sûr, E.M Cioran, qui, comme lui, hantait les jardins du Luxembourg et ses parages, déplorait l’inconvénient d’être né, campait sur les cimes du désespoir, et déclinait les syllogismes de l'amertume. On pourrait aussi relever chez lui des ressemblances avec des héros de fiction comme le Neveu de Rameau ou le M Lepage du Confort intellectuel de Marcel Aymé. En revanche, mon personnage qui prône l’abstention, le refus de l’agir, et tient l’Histoire pour un catalogue de calamités, ne doit rien à Fréderic de Hohenstaufen – si fascinant soit-il, ni, moins encore, à Claus von Stauffenberg, si admirable soit-il …

Tout le roman (le conte) baigne dans une atmosphère à la fois crépusculaire et allègre. Pourrais-je vous qualifier d’auteur tragique ? De contemplateur ironique de notre présente (et provisoire ?) déréliction ?

De fait, j’ai tenté, dans ce livre, d’ exprimer ce qu’est la « joie tragique », autrement dit l’exultation violente que l’on peut éprouver à se sentir vivre , ici et maintenant, en pleine harmonie avec un univers sans arrière-monde, affranchi de l'espoir, comme de la crainte, face à l’échéance finale au terme de laquelle nous retournerons en poussière. Ce que Frédéric Stauff résume en ces termes : « Que ma destinée fût éphémère, que ce corps, fidèle serviteur de mes désirs, dût retourner au néant dont il était sorti, ne m’était pas source de chagrin ou de ressentiment, mais, à rebours, motif à célébrer dans cette vie fugace et traversée, le principe adorable de la puissance, de la gloire, et de l’éternité ». De là, l’allégresse qui traverse le livre et dissipe l’atmosphère crépusculaire ( le pressentiment de la fin d’une civilisation, dont la fermeture des jardins d’occident est la métaphore) que vous évoquez. Avec l’allégresse, l’ironie, vous avez raison de le souligner, est, en effet, l’autre composante majeure du roman qui n’est pas, comme certains ont voulu le voir, une charge contre notre époque, mais un exercice d’admiration, de gratitude, envers les grands intercesseurs, philosophes et écrivains, paysages spirituels, qui, à travers l’épaisseur du temps, nous ont aidé et nous aident toujours à vivre, ou à survivre.

Propos recueillis par Christopher Gérard pour le Magazine des Livres

Paris, octobre 2008.

Il est question de Bruno de Cessole dans mes Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

06 février 2025

Avec Pierre Joannon

Le plus parfait des amis

« Vous êtes le plus parfait des amis. Vous êtes toujours là où il faut avec cette solidité qui ne doit rien à la raison et tout au cœur. » Qui ne rêve pas de lire ces mots sous la plume d’un aîné s’adressant à lui ? Pierre Joannon, bien connu pour ses livres sur l’Irlande, a eu cette chance. Auteur de quelques livres talismans, comme L’Hiver du Connétable. De Gaulle et l’Irlande, un court essai qui laisse une marque indélébile sur ses lecteurs, il a rencontré Déon vers 1973.

Dans un précédent essai, Une Amitié vagabonde, il rassemblait, peu après sa disparition, des textes de Michel Déon (1919-2016) pour célébrer quarante ans d’amitié et d’amour partagé pour l’Irlande, de culte de la grande Bleue aussi, car les deux amis, quoique adorateurs du vent et de la brume celtiques, demeuraient fils de la Méditerranée, au point de fonder, à Antibes, un prix Audiberti, attribué aux plus brillants chantres du Mare nostrum.

La copieuse Correspondance 1973 - 2016 que Pierre Joannon publie aujourd’hui, plus de quatre cents lettres & cartes, se place elle aussi « sous le signe de l’amitié sur fond d’horizon irlandais et méditerranéen »… même si, précise Déon, « il est bien difficile d’être celte et hellène à la fois ». En quatre décennies, l’aîné, devenu académicien, et le cadet, très actif dans les études irlandaises, ne cessent de se voir à Paris, Antibes ou dans la comté de Galway, et surtout de s’écrire et de s’échanger des nouvelles sur la vie littéraire (L’Atelier du roman revient souvent sous la plume de Déon, de même que certains noms : Morand, Raspail, Dupré, quelques jeunes gens prometteurs…), la politique irlandaise (Déon se montre un lecteur attentif de l’Irish Times), la bibliophilie, les chevaux, le whiskey (Joannon est le fondateur du Jameson Club, où se retrouvent Déon, Greene, Burgess, Raspail…).

Le tournage du Taxi mauve, avec les inoubliables Peter Ustinov et Charlotte Rampling, donne lieu à toutes sortes de commentaires parfois agacés de l’écrivain. Quelques allusion à Maurras ou à l’Algérie française (un mystérieux voyage à Rome chez Susini et ses pistoleros), l’annonce d’un ultime roman qualifié de « démentiel », encore inédit, l’éloge de deux confrères, Kaddour et Sansal, primés grâce à Déon (« ce choix est bon pour la chère Algérie qui sortira un peu de sa prison ») maintiennent l’intérêt du lecteur jusqu’à ces ultimes mots, de décembre 2016 : « Vivent les livres ».

Un magnifique témoignage de fidélité à l’ami disparu.

Christopher Gérard

Michel Déon et Pierre Joannon, Correspondance 1973-2016, La Thébaïde.

PS : Heureux de lire ces lignes : « Avez-vous lu le livre de Christopher Gerard, Quolibets ? Excellent. » Michel Déon, 29 mars 2013.

Ou, du même, « Je connais un peu CG (…). Pol Vandromme l’appréciait, ce qui est déjà un bon point. » 27 janvier 2014.

*

**

La parution d'un joli recueil de textes dédié à la mémoire du cher Michel Déon en 2019 fut l'occasion rêvée de sortir de mes archives ce bel entretien accordé par Pierre Joannon en 2006 pour la défunte NRH.

- Christopher Gérard : Pierre Joannon, vous êtes le spécialiste incontesté de l’histoire de la Verte Erin et de ses habitants. On ne compte plus les ouvrages que vous avez rédigés, dirigés et préfacés sur ce pays qui fascine tant les Français. Vous publiez ces jours-ci aux Editions Perrin, une monumentale Histoire de l’Irlande et des Irlandais de près de sept cents pages. D’où vous est venue cette passion pour l’Hibernie ? Seriez-vous la réincarnation lointaine d’un barde gaël ?

- Pierre Joannon : Navré de vous décevoir ! Aucune goutte de sang irlandais ne coulait dans mes veines jusqu’à une date récente. En 1997, le Taoiseach (Premier ministre) de l’époque a dû sans doute estimer qu’il y avait là une lacune à combler, et il me fit octroyer la nationalité irlandaise, une reconnaissance dont je ne suis pas peu fier. On peut en tirer deux observations : que l’Irlande sait reconnaître les siens, et qu’on peut choisir ses racines au lieu de se contenter de les recevoir en héritage ! D’où me vient cette passion pour l’Irlande ? D’un voyage fortuit effectué au début des années soixante. J’ai eu le coup de foudre pour les paysages du Kerry et du Connemara qui correspondaient si exactement au pays rêvé que chacun porte en soi sans toujours avoir la chance de le rencontrer. Et le méditerranéen que je suis fut immédiatement séduit par ce peuple de conteurs disert, roublard et émouvant, prompt à passer du rire aux larmes avec un bonheur d’expression qui a disparu dans nos sociétés dites évoluées. L’histoire de cette île venait à point nommé répondre à certaines interrogations qui étaient les miennes au lendemain de la débâcle algérienne. Je me mis à lire tous les ouvrages qui me tombaient sous la main, tant en français qu’en anglais. Etudiant en droit, je consacrais ma thèse de doctorat d’Etat à la constitution de l’Etat Libre d’Irlande de 1922 et à la constitution de l’Eire concoctée par Eamon de Valera en 1937. Un premier livre sur l’Irlande, paru aux Editions Plon grâce à l’appui bienveillant de Marcel Jullian, me valut une distinction de l’Académie Française. A quelques temps de là, le professeur Patrick Rafroidi qui avait créé au sein de l’Université de Lille un Centre d’études et de recherches irlandaise unique en France, m’offrit de diriger avec lui la revue universitaire Etudes Irlandaises. En acceptant, je ne me doutais guère que j’en assumerai les fonctions de corédacteur en chef pendant vingt-huit ans. Je publiais, dans le même temps plusieurs ouvrages sur le nationalisme irlandais, sur le débarquement des Français dans le comté de Mayo en 1798, sur de Gaulle et ses rapports avec l’Irlande dont étaient originaires ses ancêtres Mac Cartan, sur Michael Collins et la guerre d’indépendance anglo-irlandaise de 1919-1921, sur John Hume et l’évolution du processus de paix nord-irlandais. J’organisais également plusieurs colloques sur la Verte Erin à la Sorbonne, au Collège de France, à l’UNESCO, à l’Académie de la Paix et de la Sécurité Internationale et à l’Université de Nice. Enfin, en 1989, je pris l’initiative de créer la branche française de la Confédération des Ireland Funds, la plus importante organisation internationale non gouvernementale d’aide à l’Irlande réunissant à travers le monde Irlandais de souche, Irlandais de la diaspora et amis de l’Irlande. Vecteur privilégié de l’amitié entre nos deux pays, l’Ireland Fund de France que je préside distribue des bourses à des étudiants des deux pays, subventionne des manifestations culturelles d’intérêt commun et participe activement à l’essor des relations bilatérales dans tous les domaines. Ainsi que vous pouvez le constater, l’Irlande a fait boule de neige dans ma vie, sans que cela ait été le moins du monde prémédité. Le hasard fait parfois bien les choses.

- C. G. : Pourquoi ce titre Histoire de l’Irlande et des Irlandais ? N’est-il pas un peu redondant ?

- P. J. : Nullement. On peut disserter sur l’Irlande, sur la France, et succomber par excès de conceptualisation aux idées reçues, aux stéréotypes. Revenir aux composantes de la population oblige à prendre en compte une réalité qui résiste aux simplifications abusives. Pour comprendre cette histoire pleine de bruit et de fureur, il faut restituer aux Irlandais la diversité et la complexité qui caractérise leurs origines : Gaels, Vikings, envahisseurs normands, Anglo-normands plus ou moins hibernisés, Vieux Anglais catholiques, colons cromwelliens et williamites, Ecossais d’Ulster, « mere Irish » soumis ou rebelles, catholiques inféodés au Château de Dublin, Anglo-irlandais convertis au nationalisme ou piliers de l’unionisme, descendants de Huguenots, fidèles de la Church of Ireland ou protestants non-conformistes, suppôts de l’Ordre d’Orange ou de l’Ancient Order of Hibernians, Irlandais de souche ou de la diaspora, nombreux sont les alluvions qui ont fait de ce peuple ce qu’il est devenu. Lorsqu’on parle des Irlandais, il convient toujours de se demander « Mais de qui parle-t-on exactement ? ».

- C. G. : Est-ce à cause de cette diversité que les Irlandais semblent traverser, à intervalles réguliers, une crise d’identité qui les pousse à chercher une réponse à cette lancinante interrogation « What does it mean to be Irish ? ».

- P. J. : Sans aucun doute. Et ce trait que vous soulignez n’est pas nouveau. Dans Henri V, pièce écrite aux alentours de 1599, Shakespeare fait dire au capitaine irlandais MacMorris : « What ish my nation ? » - Qu’est-ce que ma nation ? C’est la première expression littéraire de cette crise d’identité qui, sous des formes diverses, est une des constantes de l’histoire irlandaise. Le poète Seamus Heaney, Prix Nobel de littérature, ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit : « Notre île est pleine de rumeurs inconfortables ». Cette volonté de refuser l’embrigadement imposé par des définitions en forme de pièges réducteurs exprime une identité en perpétuelle recherche de nouvelles formes. Chemin faisant, les Irlandais d’aujourd’hui ont enfin tordu le cou à ce complexe d’ex-colonisé qui les figeait dans une posture victimaire et un syndrome de ressentiment qui bridait leurs énergies. C’est patent en République d’Irlande, même si cela est moins évident dans cette Irlande du Nord occupée à panser les plaies de trente années de guérilla urbaine et d’affrontements inter-communautaires qui ont laissé dans les esprits des séquelles difficiles à évacuer.

- C. G. : Vous soulignez qu’il existe en Irlande deux traditions historiographiques, l’une nationaliste focalisée sur les rapports conflictuels avec l’Angleterre, l’autre moins isolationniste et plus européocentrique. Laquelle vous semble la plus pertinente ? Votre approche de l’histoire irlandaise a-t-elle évolué depuis 1973, date de votre premier essai sur la Verte Erin ?

- P. J. : Il existe, en effet, deux lectures complémentaires de l’histoire irlandaise. Il y a d’abord la lecture « traditionnelle » narrant la destinée d’un peuple conquis et colonisé entre le XIIe et le XVIIe siècle, qui s’efforce de s’émanciper tout au long du XIXe, utilisant pour cela la voie parlementaire aussi bien que l’insurrection ou la guérilla, et qui finira par obtenir son indépendance politique dans le premier quart du XXe siècle, au terme d’affrontements qui préfigurent le grand mouvement de décolonisation qui devait sonner le glas des empires coloniaux au lendemain de la seconde guerre mondiale. Et il y a une lecture « européocentrique », mettant en lumière la dialectique qui sous-tend toute l’histoire irlandaise, la faisant s’éloigner de l’Europe à mesure qu’elle s’intègre davantage à un monde britannique dont elle ne parvient pas à se dégager, et la faisant au contraire se tourner vers l’Europe et même s’agréger à elle dans la phase de recherche de son indépendance et, à plus forte raison, dans la phase d’affirmation de cette indépendance chèrement payée. Quant à savoir où je me situe, il est clair que l’on ne peut écrire l’histoire de l’Irlande en 2006 comme on le faisait à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix. il y a quarante ans, l’historiographie nationaliste, imprégnée de cette philosophie du ressentiment dont je parlais à l’instant, était toute puissante. On ne pouvait guère échapper à son influence. Aujourd’hui, les Irlandais ont pris du recul, des documents nouveaux ont été découverts et exploités, l’analyse d’éminents historiens comme Roy Foster ou Joseph Lee ont fait bouger les perspectives. En ce qui me concerne, peut-être suis-je moins crédule, moins naïf, moins déterministe dans mon approche. Je connais mieux l’Irlande. J’ai vieilli. Je pense être mieux armé intellectuellement pour restituer à cette histoire son épaisseur humaine et sa complexité sans tomber pour autant dans l’autre piège réductionniste du révisionnisme anti-nationaliste systématique qui a sombré dans le discrédit il y a une dizaine d’années environ.

- C. G. : Quelle est votre figure préférée de l’histoire irlandaise ?

- P. J. : Je suis bien en peine de vous répondre. Il existe tant de figures attachantes ou admirables : Parnell, Michael Collins, de Valera, John Hume aujourd’hui. Peut-être ai-je une prédilection pour Theobald Wolfe Tone, ce jeune avocat protestant qui fut, au dix-huitième siècle, « l’inventeur » du nationalisme irlandais après avoir échoué à intéresser les Anglais à un fumeux projet de colonisation. Il voulait émanciper les catholiques, mobiliser les protestants, liquider les dissensions religieuses au profit d’une conception éclairée de la citoyenneté, briser les liens de sujétion à l’Angleterre. Artisan de l’alliance franco-irlandaise il a laissé un merveilleux journal narrant ses aventures et ses intrigues dans le Paris du Directoire. On y découvre un jeune homme curieux, gai, aimant les femmes et le bon vin, fasciné par le théâtre et les défilés militaires, enthousiasmé par Hoche et beaucoup moins par Bonaparte. Capturé par les Anglais à la suite du piteux échec d’une tentative de débarquement français en Irlande, il sollicita de la cour martiale qui le jugeait la faveur d’être passé par les armes « pour avoir eu l’honneur de porter l’uniforme français ». Elle lui fut refusée : il fut condamné au gibet. La veille de l’exécution, il se trancha la gorge avec un canif et agonisa toute une semaine avant d’expirer le 19 novembre 1798.

- C. G. : James Joyce disait qu’il voulait, par son œuvre, « européaniser l’Irlande et irlandiser l’Europe ». N’est-ce pas ce qui se passe depuis une vingtaine d’année ?

- P. J. : Sans aucun doute. L’Irlande est devenue européenne. Et l’Europe lui a apporté beaucoup. Plus encore que des subventions, non négligeables, et la possibilité de dynamiser une économie en quête de débouchés, c’est le désenclavement des énergies et des mentalités, la fin d’un tête à tête oppressant qui se traduit par l’instauration d’une relation apaisée avec un voisin dont on se sent moins dépendant, le rattachement au continent d’une conscience libérée des pesanteurs de l’histoire et de la géographie, et la confiance que ce destin partagé finira par reléguer les violents soubresauts du Nord au magasin des vieilles querelles oubliées. Quant à l’irlandisation de l’Europe, elle va bon train. On fête la Saint Patrick du Nord au Sud du vieux continent. Les pubs irlandais fleurissent à tous les coins de rue. La littérature irlandaise est traduite en français, en italien, en espagnol. Les pièces de Frank Mc Guinness et de Brian Friel triomphent sur les scènes du monde entier. Neil Jordan décroche le Lion d’Or du Festival de Venise. Le groupe rock U2 se classe premier au hit parade international. Riverdance joue à guichets fermés à Paris, à Londres, à Nice. Wilde, Joyce, Yeats, Beckett continuent de dominer de leur haute stature le corpus littéraire de notre temps. On pourrait multiplier les exemples.

- C. G. : Votre ami Michel Déon qui a préfacé votre belle biographie de Michael Collins s’insurge contre cette prospérité « qui s’abat sur l’Irlande comme la pédophilie sur le bas clergé ». Etes-vous sensible à ce danger qui pèse sur l’Hibernie ?

- P. J. : Bien sûr, tout n’est pas parfait dans ce pays en pleine mutation qu’est devenu l’Irlande. Le Tigre Celtique a bien des taches sur son pelage. Le jeune cadre dynamique qui descend Dawson Street, un téléphone portable collé à l’oreille, n’a plus grand chose en commun avec le baladin du monde occidental de Synge. Mais, entre les plaintes de la tradition et les mirages de la modernité, les Irlandais qui ont déjà triomphé de la misère et de l’auto-flagellation, sauront rester fidèles à l’idée qu’ils se font d’eux mêmes et que nous nous faisons d’eux. Du moins est-il permis de l’espérer !

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04 juin 2024

L'énigme Salazar

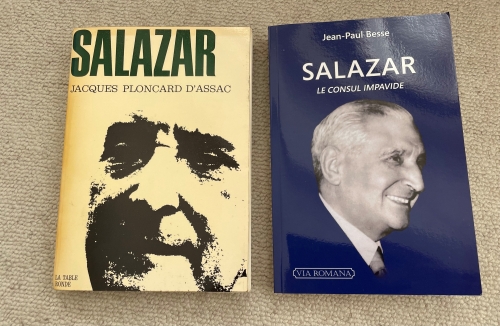

Énigmatique figure que celle d’Antonio de Oliveira Salazar (1889-1970), professeur à l’Université de Coimbra appelé tout jeune par les militaires à occuper les postes de Ministre des Finances d’un Portugal dans la tourmente depuis la proclamation de la République en 1910, ensuite de Président du Conseil, qu’il resta de 1932 à 1968. « Dictateur modéré » selon Jacques Bainville, Salazar, o Doutor (le Docteur) instaura l’Estado Novo, un régime autoritaire qui ne se confondit jamais avec le fascisme italien ni même avec le franquisme, et aux antipodes du national-socialisme. Le mot d’ordre de ce régime singulier pourrait se trouver chez Juan Donoso Cortès, un auteur contre-révolutionnaire espagnol qu’affectionnait Salazar : « Quand la légalité suffit pour sauver la société, la légalité ; quand elle ne suffit pas, la dictature ». Loin de l’exaltation frénétique de la nation propre aux mouvements fascistes comme des formes extrêmes de pouvoir, l’Estado Novo fut une dictature fondée sur une vision spirituelle et non économique de l’homme. Maurras, qui admirait Salazar, disait qu’il avait rendu à l’autorité « le plus humain des visages ». Frugalité et probité (indéniables chez o Doutor, plus douteuses chez divers caciques du régime), décence (surjouée mais réelle), prudence, ruse furent les qualités du maître intraitable du Portugal, qu’il entendait protéger du monde moderne de ce qu’il considérait comme le fléau des fléaux : « le mal diabolique de la confusion des concepts ».

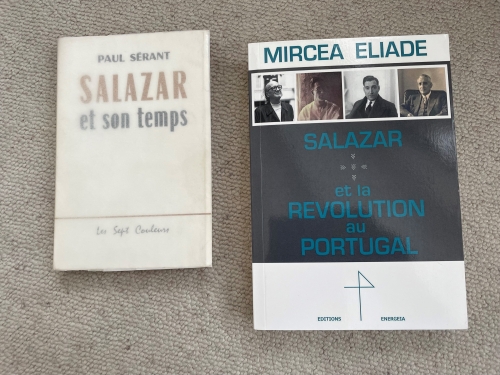

La copieuse biographie qu’Yves Léonard, qui enseigne à Sciences Po, consacre à Salazar retrace assez bien le parcours de ce chef d’état unique, et ce malgré un style parfois scolaire, toutefois compensé par la richesse des sources consultées, dont les archives diplomatiques, celles de la redoutable PIDE, la police secrète de l’Estado Novo, et surtout les précieux Diarios, ces journaux du Doutor tenus scrupuleusement de 1933 à 1968. Curieusement, Léonard ne cite pas les deux intéressants essais de Mircea Eliade, diplomate en poste à Lisbonne pendant la guerre, et de Paul Sérant, bon connaisseur des milieux non-conformistes.

Formé dans sa studieuse jeunesse par la lecture de Gustave Le Bon, de Maurras et de Barrès, des catholiques sociaux René de la Tour du Pin et Frédéric Le Play, Salazar se voyait, tout jeune, comme « le Premier ministre d’un roi absolu ». Refusant le parlementarisme, hostile au libéralisme comme au socialisme, ce moine dictateur (qui n’était nullement bigot et qui abhorrait la démocratie chrétienne) était un technocrate avant la lettre, d’ailleurs admiré à Vichy, qui réussit à maintenir un régime élitaire en réalité peu structuré : des experts, tous professeurs comme lui, une police tenue d’une poigne de fer, des militaires en laisse, un clergé soumis - un exemple parfait de verticalité et de pouvoir personnel, sans bain de sang ni terreur.

L’un des chapitres les plus passionnants retrace par le menu les louvoiements de Salazar pendant la Seconde Guerre mondiale, où, fidèle à la vieille alliance avec l’Angleterre (« être aux côtés de qui contrôle l’Atlantique »), il joue au plus fin avec Hitler et Mussolini avec dans sa manche une carte maîtresse, les Açores, à l’importance stratégique pour les Alliés dans le cadre de la guerre sous-marine. Un autre chapitre traite de la question de l’Outre-Mer (Angola, Mozambique, Guinée portugaise, etc.), présentées par la propagande comme des provinces ultramarines du Portugal dans le cadre d’un improbable « lusotropicalisme », idéologie du métissage rédempteur.

Comme disait Paul Morand, « c’est le Portugal qui enseigna les océans à l’Europe de la Renaissance ». Salazar crut pouvoir reprendre cette mission de professeur infaillible par le truchement d’une dictature des premiers de classe. Il faisait ainsi du Portugal une sorte de Tibet atlantique dont il aurait été l’ultime Dalaï Lama. Une figure romanesque en somme, et qui fascina les antimodernes Pierre Benoit, Jacques Chardonne et Michel Déon.

Christopher Gérard

Yves Léonard, Salazar. Le dictateur énigmatique, Perrin, 520 pages, 26€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 mai 2024

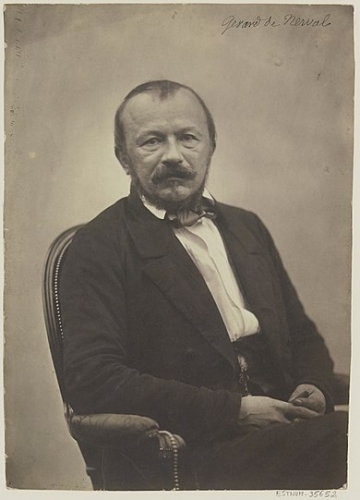

Une somme sur Nerval

Tous les nervaliens connaissent l’importance de ce que nous pouvons appeler « l’école belge » des études sur le poète foudroyé, et ce depuis le XIXème siècle, puisque l’un des premiers collectionneurs d’autographes, peu après le suicide de Nerval, fut le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul, également célèbre pour sa collection d’autographes de Balzac, légués, comme son hôtel particulier du Boulevard du Régent, à l’Institut de France. Plus tard, l’université de Namur abrita, et continue d’abriter, un célèbre centre d’études un temps animé par le Père Jean Guillaume, Claude Pichois et Michel Brix, tous trois éditeurs de Nerval, entre autres dans la Pléiade.

C’est précisément ce dernier spécialiste, Michel Brix, membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises, qui signe une magistrale et définitive édition de la Correspondance, sept cents pages d’une désespérante érudition.

Au fil des lettres, apparaissent Hugo, Dumas, Sand, Sainte-Beuve, Gautier, Liszt, le père de Gérard et son médecin, Blanche. Comme le souligne Brix, ces lettres font partie de l’œuvre de Nerval au sens où leur auteur s’y met en scène comme dans ses autres livres… qui prennent parfois la forme de (fausses) lettres. Dans l’esprit du poète des Chimères, la frontière n’était pas nette entre ses rêves, ses personnages et lui-même. Comme Brix s’est imposé de travailler sur les autographes, il procède à un tri impitoyable et n’hésite pas à écarter nombre d’apocryphes, comme ce célèbre billet adressé à sa tante par Nerval l’avant-veille de son suicide et où il aurait écrit : « Ne m’attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche ». Seul Arsène Houssaye, mystificateur notoire, aurait vu ce document… sur lequel reposent des théories parfois farfelues.

Quelle émotion de tenir ce magnifique volume édité avec un goût parfait par mes amis Guillaume Zorgbibe et Julia Curiel, dont la maison, installée à Bruxelles au Vieux Marché, a e.a. publié Robert de Montesquiou, Léon-Paul Fargue et Jean Lorrain !

Mon émotion de nervalien se trouve avivée par le souvenir d'un ami disparu, salué dans l'ouvrage, le libraire bruxellois Hervé Renard, à qui tous les bibliophiles rendaient naguère visite dans son officine de la rue des Éperonniers.

Christopher Gérard

Gérard de Nerval, Correspondance générale, édition de Michel Brix, Editions du Sandre, 722 pages, 45€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |