04 juin 2014

Avec Paul Morand

Heureuse initiative que celle des éditions Montparnasse de proposer une série de disques DVD reprenant une partie des Archives du XXème siècle naguère réunies par Jean José Marchand. On sait que ce dernier avait enregistré cent cinquante écrivains pour l’ORTF, de Borges à Dos Passos. Aujourd’hui, ce sont plus de trois heures d’entretiens avec Paul Morand (1888-1976) qui sortent du placard. Le texte en avait été publié par La Table ronde (dans la Petite vermillon) il y a une douzaine d’années. Grâce aux disques, la voix de Paul Morand, sa diction raffinée (« bien entendûû »), celle du Paris d’avant 1900, nous berce pour notre plus grand bonheur.

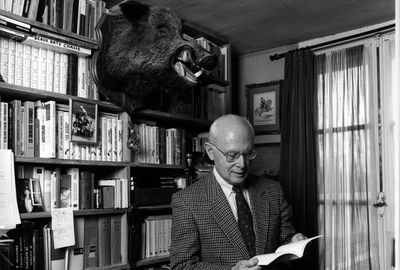

L’ancien diplomate, le dilettante cosmopolite, le chantre de 1925 répond aux questions préparées par Jean José Marchand, et posées d’une voix nasillarde par Pierre-André Boutang, dont la délicate insistance vient souvent à bout du mutisme morandien. Car, par un plaisant paradoxe, l’auteur de Tais-toi n’aimait guère parler : « si on parle on ne peut pas écrire, et on écrit dans la mesure où on ne peut pas parler ». Installé sur un banc de son jardin des environs de Rambouillet, sanglé dans une chemise jonquille à son chiffre, Paul Morand évoque donc l’incendie du Bazar de la Charité, son premier grand voyage, de la rue Marbeuf aux Tuileries… le jour de l’inauguration du Métropolitain.

Défilent les ombres de Schwob et de Rodin, de Giraudoux et de Larbaud, de Proust et de Sarah Bernhardt. L’homme a connu tant de monde… Oxford en 1908, le Quai d’Orsay sous Philippe Berthelot, Londres en 1912, les Roaring Twenties, New York et Tanger, et Venise, bien sûr. Morand avoue avoir mené, grâce à ses parents, « une vie poétique, très peu située dans l’espace et le temps ». Passent Claudel, Léger, Cocteau (« seize ans, il les a eus jusqu’à ses soixante-quinze ans »), Picasso. On reste pantois devant pareille mémoire (Morand a alors 83 ans), pareille clarté d’esprit : l’homme se souvient de tout avec une désespérante précision.

Christopher Gérard

Paul Morand, Entretiens réunis par Jean José Marchand, menés par Pierre-André Boutang (juillet/août 1970 et janvier 1971), Archives du XXème siècle, Editions Montparnasse, 25 € le double DVD.

***

Dieux qu’elle était attendue, la publication de la mythique correspondance échangée entre Paul Morand et Jacques Chardonne ! De 1949 à 1968, les deux ci-devant s’écrivirent en toute liberté près de 3000 lettres dont ils ne prévoyaient la publication qu’en l’an 2000, bien après leur mort. Un premier volume, préfacé par Michel Déon et annoté avec soin, rassemble 800 missives (1949-1960) qui composent une sorte de Journal commun, quasi matrimonial, moins inutile que mal-pensant, où nos deux amis disent sans fards ce qu’ils pensent de la France d’après-guerre, de leurs confrères et de leurs contemporains, de Sagan à celui que Morand nomme drôlement « Gaulle ». Contrairement à ce que l’on pouvait craindre en ces temps de sensiblerie néo-quaker, aucune coupure d’importance n’ampute le texte d’origine, qui propose ainsi un tableau bigarré des années 50, un concerto joué à quatre mains par deux virtuoses.

En guise de verdict, comment ne pas citer Chardonne : « une explosion ravissante » ? La richesse, la variété et la totale liberté de ces lettres ravissent. Sécheresse ? Cynisme ? Méchanceté ? Parfois, oui, mais quelle langue, et quelle lucidité ! Une œuvre unique.

Si Chardonne, trente ans éditeur chez Stock, parle surtout du milieu (du marais) littéraire, d’écrivains suivis avec attention (Nimier, Marceau, Laurent, Frank) et de revues (La Parisienne, Arts), de ses stratégies aussi, Morand, autrement plus étincelant, nous entretient de voyages (magnifiques peintures de Tanger ou de Lisbonne sous Salazar…) et d’art de vivre. Surtout, l’ancien diplomate évoque sa riche expérience et revient sur sa carrière au Quai d’Orsay, stoppée net à la Libération. Morand sait lire une carte et connaît l’histoire de l’Europe : « si l’Europe, de 1814 à 1939, a voulu que le Danube fût européen, et non russe, c’est que c’est par là qu’on arrive à Paris, depuis 1000 ans. J’ai lutté sur le limes de 1938 à 1944. » Le martyre de Budapest, l’intervention à Suez, la guerre en Algérie et l’arrivée au pouvoir du Général, que Morand déteste (« le Nasser du pauvre », l’homme « qui a fait don de la France à sa personne », Churchill étant lui qualifié de « fossoyeur de l’Europe »), nous valent des commentaires acerbes et d’une belle lucidité.

Chardonne, parfois flatteur à l’excès avec Morand, madré quand il s’agit de combines éditoriales, cruel et tarabiscoté (le côté huguenot ?), si réglé, si Vieille France (« se restreindre, rester une source ») est, au détour d’une lettre, capable de jolis raccourcis : « Les écrivains, c’est comme les émigrés de jadis, seuls, ruminant leur religion dans un monde étranger ». Ou, sur l’époque : « un âge de la débilité qui a eu pour père des enfants, un cauchemar d’évanescents.» De jugements sans appel sur les estimés confrères. Montherlant par exemple : « il n’a rien dans la cervelle, sauf un peu d’histoire romaine. C’est un sot. (…) Un ronchonneur, un ridicule paillard. Cela pue le célibataire, le vantard. (…) Farceur. » Et Fraigneau, qualifié de « mauvaise doublure de Cocteau ». Blondin, dont le talent est qualifié de mince, lui inspire ces lignes assassines : « je ne crois pas qu’il se détruise en buvant ; je crois qu’il boit parce qu’il se sent un homme détruit ». Dutourd a droit à cette pique : « le visage de la sottise gentille ».

L’un et l’autre, l’ermite de La Frette et l’exilé de Vevey, tous deux rescapés de l’épuration des Lettres, s’échangent des conseils boursiers (« gardez les cuivres, le nickel, et l’acier » serine un Morand très sûr de lui), de bonnes adresses à Séville ou à Roscoff, des compliments (surtout Chardonne) et des inquiétudes, notamment sur la santé du jeune Nimier. Des potins aussi, des histoires de femmes, des anecdotes de dîners en ville. Le récit de leurs manœuvres pour desserrer l’étreinte du « cordon du sérail », comprendre : la conspiration du silence qui, de manière sournoise, les nie depuis la Libération. A ce sujet, Chardonne s’exclame : « nous sommes des morts ressuscités », évoquant l’action de Nimier pour mettre fin à l’ostracisme.

L’un ne sait à peu près rien, sinon les intrigues du Paris des lettres et les histoires de couple. L’autre bondit d’un train dans un cabriolet, dépeint en quelques traits géniaux Tanger ou le Londres d’avant 14. Sans avoir jamais le temps de s’agacer, le lecteur change de registre, de ton et de regard, pour son plus grand plaisir. Plaisir suspect, je m’empresse de le dire, tant nos scrogneugneux, réactionnaires impénitents, expriment leur mépris de toutes les vaches sacrées d’aujourd’hui, des Hébreux à ces messieurs de la Manchette, et, en général, de ceux que Morand surnomme les « pygmées prolétaires ».

J’avoue préférer Morand à Chardonne, plus profond, plus à l’écoute du monde et parce qu’il sait voir comme personne. Ainsi, cette peinture de l’Espagne encore intacte : « Des journées bleues, des vieilles murailles cuites au soleil, des mules noires passent sur un crépi blanc, suivies d’une poussière rouge, c’est le bonheur. » Ou cette sentence d’une rare profondeur : « Le social est permanent, sinon éternel ; le national est éphémère ». Morand, oui, homme d’Ancien Régime, au regard clair et au cœur sec, qui se définit de la sorte : « Je suis un homme de l’Occident, de l’ombre qui tombe, de la nuit qui vient. »

Christopher Gérard

Correspondance tome I, 1949-1960

Paul Morand et Jacques Chardonne

Préface de Michel Déon

Gallimard, 1168 pages, 46,50€

*

**

"La vie n'est pas le critère à partir duquel on juge l'art." Charles Dantzig, Dictionnaire égoïste de la littérature française, 2005.

Journaliste et normalien, auteur d’un essai sur le voyage d'écrivains français à Weimar sous l'Occupation (Le Voyage d’automne, Plon, 2000), F. Dufay se penche, dans Le soufre et le moisi. La droite littéraire après 1945. Chardonne, Morand et les hussards (Perrin), sur la droite littéraire après 1945 en comparant les itinéraires croisés de Paul Morand et de Jacques Chardonne. Ces deux phares de l’avant-guerre doivent « repartir à zéro » non en raison d'une quelconque collaboration mais plutôt de compromissions. « Rien d’horrible en fait », admettra Bernard Frank: quelques textes favorables à l'Europe nouvelle pour Chardonne, ancien dreyfusard et ami de L. Blum, défendu en 1945 par Mauriac et Paulhan. Morand, quant à lui, représente Vichy à Bucarest et à Berne sans pour autant s'impliquer dans la Révolution nationale. En 1953, il est réintégré dans la Carrière. Pendant la guerre, ces deux écrivains interviennent en faveur de proscrits (le propre fils de Chardonne est déporté pour espionnage). Avec le triomphe sans partage de la gauche idéologique, adepte d'une épuration permanente, toute la droite se voit en 1945 ostracisée par une nouvelle caste dominante, acquise aux utopies révolutionnaires, et qui organise autour d’elle une véritable conspiration du silence. La mode existentialiste, la toute-puissance de Sartre et des Temps modernes, le terrorisme intellectuel du PC et de ses filiales font alors peser une chape de plomb sur la vie culturelle. F. Dufay semble tout ignorer de l'atmosphère tendue de l'époque: pensons à l'affaire Kravchenko, à la négation systématique des atrocités soviétiques, aux procès de Moscou. Une poignée d’écrivains – M. Dufay écrirait « un quarteron » - se ligue pour défendre une liberté de création réellement mise en danger, ainsi que les nombreux interdits de séjour (plus d'une centaine d'auteurs, qui figurent sur la liste noire du CNE): les hussards, inventés par B. Frank dans son fameux "Grognards et hussards". Roger Nimier, le plus actif d’entre eux, se lie avec Morand et Chardonne avant de réhabiliter Céline de façon quasi miraculeuse. Tous ces « non-conformistes des années cinquante » ferraillent contre les professeurs de marxisme, les démocrates-chrétiens apeurés et autres compagnons de route.

Parmi ses multiples faiblesses, le livre superficiel de F. Dufay ne mentionne pas le lien évident avec les réseaux révolutionnaires-conservateurs des années 30, étudiés en leur temps par J.-L. Loubet del Bayle, puis par Nicolas Kessler. La monumentale Histoire des droites en France, publiée sous la direction de J.-F. Sirinelli (Gallimard) n'est pas même citée, pas plus que les thèses de N. Hewitt, de G. Loiseaux ou de J. Verdès-Leroux: il s'agit du travail d'un journaliste, plus friand d'anecdotes que d'analyses. A F. Dufay revient toutefois le mérite d'avoir souligné le paradoxe suivant: les apôtres du désengagement et d'une frivolité toute "parisienne" ont souvent fait leurs classes à l’Action française ou dans ses marges; certains reprennent du service au moment de la guerre d’Algérie (Nimier et Laurent appartiennent à la mouvance OAS). Leur désinvolture, leur indifférence à l’histoire ressemblent à des leurres : comme le remarque à juste titre B. Frank, « ce sont des écrivains que les circonstances ont contraint à se moquer de la politique ». Cette indifférence feinte pour l'histoire masque à peine l'impuissance des vaincus. Mais ce constat, B. Frank l'avait fait en 1952 avec autant d'élégance que d'esprit. F. Dufay, lui, se montre bien plus sévère que son talentueux prédécesseur et propose, au lieu d'une essai littéraire tentant de comprendre une époque troublée (la fin d'une guerre civile, les débuts de la guerre froide), une sorte d'enquête policière où le gendarme fait la morale aux délinquants, un sermon où le puritain fustige les libertins. Son moralisme est d'autant plus agaçant qu'il est anachronique, fondé sur des a priori illustrés par un vocabulaire qui trahit son hostilité profonde pour des écrivains injustement qualifiés d'épigones: les hussards, "ces écrivaillons bourrés de tics", dont le pedigree serait "chargé", "sévissent" dans des revues "ou autre Table ronde"; ils sont nourris de la "soupe primitive de l'Action française", etc. A-t-il vraiment lu toute l'œuvre de Déon et de Laurent? A-t-il pris la mesure de la mise au pas des lettres françaises en ces années d'après-guerre? Quant à Morand et Chardonne, stylistes reconnus par leurs pairs, ils se distingueraient par "une commune sécheresse de style et de cœur". Morand, qui travaille jusqu'à son dernier souffle, l'auteur de plus de 60 livres entre 1920 et 1976, date de sa mort, réduit à quelques pages d'un journal intime où il passe sa rage devant le déclin d'une civilisation! Un superbe écrivain jugé à l'aune du politiquement correct le plus abêtissant!

En outre, l'accumulation de clichés ne constituant pas une analyse, le lecteur a l'impression de lire un pamphlet dont l'auteur se contente trop souvent de lectures partielles (de préférences des citations courtes d'écrits privés), de procès d'intention (l'antisémitisme présumé, jamais prouvé, de Nimier ou de Déon; la volonté prêtée à Chardonne de lancer une épuration à l'envers). F. Dufay a pu consulter la fameuse correspondance quotidienne échangée entre Morand et Chardonne, d'où la méchanceté n'est pas toujours absente, c'est un fait… qui ne prouve rien, si ce n'est que deux scrogneugneus peuvent très bien dire du mal de leurs contemporains comme nous le faisons tous un jour ou l'autre. Pratiquer une telle réduction du supérieur à l'inférieur - une manie des biographes à l'anglo-saxonne? - n'est-ce pas négliger l'essentiel: l'œuvre de ces artistes, manifestement méconnue. Qualifier un joyau classique tel que Parfaite de Saligny de "perle rococo" n'est pas une preuve de goût ni de lucidité. Insister avec lourdeur sur la "sécheresse" de Morand, c'est oublier que, dans Tais-toi, l'artiste met en scène un homme paralysé par la pudeur et le goût de la solitude. C'est ne pas tenir compte des témoignages nombreux - Jacques Brenner, dans Le Flâneur indiscret ou Marcel Schneider, dans L'Eternité fragile - sur l'attention portée aux cadets de Chardonne, la jeunesse d'esprit et la gentillesse d'un Morand léguant sa garde-robe à un homosexuel notoire (sans parler des Juifs aidés au bon moment, puisque tel est devenu le critère absolu).

L'artiste. Voilà celui que F. Dufay ne réussit pas à comprendre, et donc à aimer. Il aurait dû réfléchir à cette phrase de Barthes, tirée de Sur Racine (1963): "tout le monde sent bien que l'œuvre échappe, qu'elle est autre chose que son histoire même, la somme de ses sources, de ses influences et de ses modèles: un noyau dur, irréductible, dans la masse indécise des événements, des conditions, des mentalités collectives". Il n'a rien vu du mystère de la création, du salut par l'art grâce au purgatoire imposé (probablement mérité) à ces écrivains qui, mis hors jeu, se rétablissent grâce à leur talent bien davantage que par l'action souterraine d'une quelconque conjuration.

© Christopher Gérard

Sur Paul Morand, lire mon Journal de lectures :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, droite littéraire, essai | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 mai 2014

Avec Dominique Venner

Dans l’un de ses envois, rédigés d’une écriture anguleuse, Dominique Venner m’écrivait que « la mémoire des origines est la nourriture de l’âme ». Aussi belle que juste - c’est tout un -, la formule illustre le talent de son auteur, un tireur qui ne manquait jamais sa cible. La réédition bienvenue du Cœur rebelle, à mon sens son plus beau livre avec le Dictionnaire amoureux de la chasse, permet de s’en rendre compte : reprenant mon exemplaire de 1994, lu avec enthousiasme et jubilation, je retombe sur mes multiples annotations au crayon. Vingt ans après leur première lecture, chaque phrase soulignée foudroie encore. Quel bel hymne à la détermination virile, quelle vigoureuse charge contre la décadence et la résignation ! L’ancien cadet de l’école de guerre de Rouffach, une sorte de monastère guerrier fondé par de Lattre, l’ancien commando de la frontière tunisienne, l’ancien militant radical qui projeta d’assassiner de Gaulle à l’Elysée, le futur historien « méditatif », Venner le Spartiate y livre le fond de sa pensée et, comme il le précise dans une postface inédite datant de 2008, exorcise son passé. Un comble pour un homme aussi pudique, qui détestait les histoires d’anciens combattants et que, paradoxe pour un historien, son propre passé laissait indifférent. Né d’une douleur et d’un effort sur lui-même, Le Cœur rebelle est en quelque sorte un mixte du Jeune Européen de Drieu et de La Guerre notre mère de Jünger - le manuel de l’insurgé antimoderne.

Sans être dupe, Venner se félicitait d’avoir pu connaître « le couple divin, le courage et la peur » chanté jadis par Drieu après la charge de Charleroi, ainsi qu’une guerre quasi féodale, la dernière ( ?) qui laissât encore l’initiative à l’individu plutôt qu’à la machine. S’il ne cachait pas la face atroce de sa guerre d’Algérie, où il découvrit la cruauté pure (« un enfant charcuté comme un lièvre »), Venner considéra cette guerre qui n’osa jamais vraiment dire son nom comme une expérience fondatrice. Je suis d’ailleurs convaincu que son suicide en fut l'ultime conséquence : l’homme d’épée, qui avait tant d’années durant réprimé ces pulsions nées du fracas des armes, a voulu rejoindre ses camarades du djebel, debout, les yeux ouverts et par le sang versé. Comme il l’écrit dans Le Cœur rebelle, où le thème du suicide - celui de Montherlant, celui de son ami Grossouvre, qui se tua ( ?) dans son bureau de l’Elysée - conclut l’essai de manière prophétique : « réussir sa mort est bien l’un des actes les plus importants de la vie ».

Bien des pages seraient à citer, dont l’ultime, qui est d’un écrivain de race et qui ne peut que bouleverser toute âme de qualité, d’où qu’elle vienne : « Je suis du pays de l’arbre et de la forêt, du chêne et du sanglier, de la vigne et des toits pentus, des chansons de geste et des contes de fées, du solstice d’hiver et de la Saint-Jean d’été, des enfants blonds et des regards clairs, de l’action opiniâtre et des rêves fous, des conquêtes et de la sagesse. Je suis du pays où l’on fait ce que l’on doit parce qu’on se doit d’abord à soi-même ».

Lisons donc ce livre, offrons-le à de jeunes âmes ardentes. Et saluons Pierre-Guillaume de Roux, l’éditeur, et Bruno de Cessole, le préfacier, pour leur fidélité à l’ami disparu.

Témoignage sur une jeunesse d’orage, traité stoïcien de savoir-vivre , réflexion sur l’action, méditation sur le tragique, Le Cœur rebelle restera et trouvera de nouveaux lecteurs, parce que ce livre superbe illustre la prééminence du style sur les idées, de l’instinct vital sur les abstractions. Le Cœur rebelle, ou la sueur et le sang transmutés en esprit.

Christopher Gérard

Dominique Venner, Le Cœur rebelle, édition augmentée et préfacée par Bruno de Cessole, Pierre-Guillaume de Roux, 22€.

*

**

Trois questions à Dominique Venner sur Le Cœur rebelle (2001)

Dans Le Cœur rebelle, vous évoquez avec sympathie “ un jeune homme intolérant qui portait en lui comme une odeur d’orage ” : vous-même au temps des combats militaires en Algérie puis politiques en France. Qui était donc ce jeune Kshatriya, d’où venait-il, quels étaient ses maîtres, ses auteurs de prédilection ?

C’est ici que l’on retrouve l’allusion au “ gerfaut ” de votre première question, souvenir d’une époque grisante et dangereuse où le jeune homme que j’étais croyait pouvoir inverser un destin contraire par une violence assumée. Cela peut paraître extrêmement présomptueux, mais, à l’époque, je ne me reconnaissais pas de maître. Certes, j’allais chercher des stimulants et des recettes dans le Que faire? de Lénine ou dans Les Réprouvés d’Ernst von Salomon. J’ajoute que des lectures enfantines avaient contribué à me forger une certaine vision du monde qui s’est finalement assez peu démentie. En vrac, je citerai Éducation et discipline militaire chez les Anciens, petit livre sur Sparte qui me venait de mon grand-père maternel, un ancien officier, La Légende de l’Aigle de Georges d’Esparbès, La Bande des Ayaks de Jean-Louis Foncine, L’Appel de la forêt de Jack London, en attendant de lire beaucoup plus tard l’admirable Martin Eden. Il s’agissait là des livres formateurs de ma dixième ou douzième année. Plus tard, vers vingt ou vingt-cinq ans, j’étais naturellement passé à d’autres lectures, mais les librairies étaient alors peu fournies. C’était une époque de pénurie intellectuelle dont on n’a pas idée aujourd’hui. La bibliothèque d’un jeune activiste, même dévoreur de livres, était mince. Dans la mienne, en plus d’ouvrages historiques, figurait en bonne place Réflexions sur la violence de Georges Sorel, Les Conquérants de Malraux, Généalogie de la morale de Nietzsche, Service inutile de Montherlant ou encore Le Romantisme fasciste de Paul Sérant, révélation des années soixante. On voit que cela n’allait pas très loin. Mais si mes idées étaient courtes, mes instincts étaient profonds. Très tôt, alors que j’étais encore soldat, j’avais senti que la guerre d’Algérie était bien autre chose que ce qu’on en disait ou que pensaient les naïfs défenseurs de l’“ Algérie française ”. J’avais perçu qu’il s’agissait pour les Européens d’un combat identitaire puisqu’en Algérie ils étaient menacés dans leur existence même par un adversaire ethnique. J’avais senti également que nous défendions là-bas — très mal — les frontières méridionales de l’Europe. Contre les invasions, les frontières se défendent toujours au-delà des mers ou des fleuves.

Dans ce même livre, qui est un peu votre autobiographie, vous écrivez : “ Je suis du pays de l’arbre et de la forêt, du chêne et du sanglier, de la vigne et des toits pentus, des chansons de geste et des contes de fées, du solstice d’hiver et de la Saint-Jean d’été ”. Quel drôle de paroissien êtes-vous donc ?

Pour dire les choses de façon brève, je suis trop consciemment européen pour me sentir en rien fils spirituel d’Abraham ou de Moïse, alors que je me sens pleinement celui d’Homère, d’Epictète ou de la Table Ronde. Cela signifie que je cherche mes repères en moi, au plus près de mes racines et non dans un lointain qui m’est parfaitement étranger. Le sanctuaire où je vais me recueillir n’est pas le désert, mais la forêt profonde et mystérieuse de mes origines. Mon livre sacré n’est pas la Bible, mais l’Iliade (1), poème fondateur de la psyché occidentale, qui a miraculeusement et victorieusement traversé le temps. Un poème qui puise aux mêmes sources que les légendes celtiques et germaniques dont il manifeste la spiritualité, si l’on se donne la peine de le décrypter. Pour autant, je ne tire pas un trait sur les siècles chrétiens. La cathédrale de Chartres fait partie de mon univers au même titre que Stonehenge ou le Parthénon. Tel est bien l’héritage qu’il faut assumer. L’histoire des Européens n’est pas simple. Après des millénaires de religion indigène, le christianisme nous fut imposé par une suite d’accidents historiques. Mais il fut lui-même en partie transformé, “ barbarisé ” par nos ancêtres, les Barbares, Francs et autres. Il fut souvent vécu comme une transposition des anciens cultes. Derrière les saints, on continuait de célébrer les dieux familiers sans se poser de grandes questions. Et dans les monastères, on recopiait souvent les textes antiques sans nécessairement les censurer. Cette permanence est encore vraie aujourd’hui, mais sous d’autres formes, malgré les efforts de prédication biblique. Il me semble notamment nécessaire de prendre en compte l’évolution des traditionalistes qui constituent souvent des îlots de santé, opposant au chaos ambiant leurs familles robustes, leurs enfants nombreux et leur groupement de jeunes en bonne forme. La pérennité de la famille et de la patrie dont ils se réclament, la discipline dans l’éducation, la fermeté dans les épreuves n’ont évidemment rien de spécifiquement chrétien. Ce sont les restes de l’héritage romain et stoïcien qu’avait plus ou moins assumé l’Église jusqu’au début du XXe siècle. Inversement, l’individualisme, le cosmopolitisme actuel, le culpabilisme sont bien entendu les héritages laïcisés du christianisme, comme l’anthropocentrisme extrême et la désacralisation de la nature dans lesquels je vois la source d’une modernité faustienne devenue folle et dont il faudra payer les effets au prix fort.

Dans Le Cœur rebelle, vous dites aussi “ Les dragons sont vulnérables et mortels. Les héros et les dieux peuvent toujours revenir. Il n’y a de fatalité que dans l’esprit des hommes ”. On songe à Jünger, que vous avez connu, qui voyait à l’œuvre Titans et Dieux…

Tuer en soi les tentations fatalistes est un exercice qui ne tolère pas de repos. Quant au reste, laissons aux images leur mystère et leurs radiations multiples, sans les éteindre par une interprétation rationnelle. Le dragon appartient de toute éternité à l’imaginaire occidental. Il symbolise tour à tour les forces telluriques ou les puissances malfaisantes. C’est par la lutte victorieuse contre un monstre qu’Héraclès, Siegfried ou Thésée ont accédé au statut de héros. A défaut de héros, il n’est pas difficile de reconnaître dans notre époque la présence de divers monstres que je ne crois pas invincibles même s’ils le paraissent.

Propos recueillis pour la revue Antaios par Christopher Gérard en 2001.

Il est question de Dominique Venner dans

Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Figures, Hommages | Lien permanent | Tags : littérature, venner, politique | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

15 mai 2014

Avec Jacques Chardonne

« Un homme plein de passion et de désordre qui ne parle que de raison » : tel est défini l’écrivain Jacques Chardonne (1884-1968) par un jeune admirateur, Alexandre Le Dinh, qui, non content d’animer un site littéraire non-conformiste (http://www.denecessitevertu.fr/), lui consacre un essai réussi à la riche iconographie. Esthète anglo-saxon de langue française - et quelle langue : sèche et toute en ellipses, d’une magnifique pureté mais pleine d’énigmes -, Chardonne fut à la fois le romancier de l’amour conjugal, l’éditeur de Valéry ou de Zweig et l’auteur d’une correspondance (avec son jeune ami Nimier, avec son complice Morand) qui compte. Issu d’une lignée patricienne de Charente et de Protestants américains installés à Limoges, les célèbres Haviland des porcelaines, Chardonne pratiqua pendant quarante ans le métier de gentleman-éditeur, l’art de la conversation comme sous Louis XV tout en ciselant des livres un peu oubliés aujourd’hui, à tort comme le montre Le Dinh. Un mauvais procès à la Libération, dû à deux imprudents voyages à Weimar sous la houlette de la Propagandastaffel de l’ambigu Heller, lui valut six mois de promiscuité forcée, un non-lieu ainsi que l’ostracisme tout sauf désintéressé de la gent littéraire (comme disait Arletty : « tu as du talent, je n’en ai pas ; faut que ça change ! »), qui ne s’estompa que grâce à l’action de Nimier et de ses amis, dont Chardonne devint en quelque sorte le colonel honoraire. Fut-il « le meilleur écrivain de l’après-Proust », comme le soutient son passionné biographe ? Peut-être… mais sûrement le mainteneur du génie classique, le maître d’une littérature à la lucidité désenchantée, ponctuée à la perfection et d’une phénoménale culture, et, last but not least, un exemple de moraliste français, lui qui prétendait que « nous donnons trop d’importance à notre opinion sincère ; ce sont presque toujours aigreurs secrètes ». Chardonne ? Un écrivain d’élite réservé aux irréductibles.

Christopher Gérard

Alexandre Le Dinh, Jacques Chardonne, Pardès coll. Qui suis-je ?, 128 pages, 12€

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

14 mai 2014

Les émiles de Gabriel Matzneff

Gabriel Matzneff, alias Gab la Rafale* (son pseudonyme dans les armées de la République), nous revient avec un deuxième roman électronique, composé d’émiles, des courriels, adressés de 2010 à 2013 à des amis, à des confrères, à l’un ou l’autre archimandrite et bien entendu à maintes dames. Les plus émouvants sont adressés à d’anciennes amies de cœur parfois perdues de vue. Composé sans papier ni crayon, ce livre prend la suite du journal intime de l’auteur, dont la patte s’impose à chaque clic. Matzneff s’y révèle drôle (« causons diététique en vidant une bonne bouteille » ou « je ne suis pas toujours fidèle à mes maîtresses, mais je le suis à mes chapeaux ») et grave, par exemple quand il cite Sénèque : senectus insanabilis morbus est - la vieillesse est un mal incurable.

Deux émiles adressés à un ami belge donnent une bonne idée de l’ensemble : « Le gibier est, parmi les viandes, ce qu’il y a de moins gras, de plus sain (…). Ce sont les marrons, les toasts au foie gras et le vin rouge l’accompagnant qui font pencher la balance du mauvais côté. Ah, mon cher, la vie est un combat de tous les instants ! » Et, plus docte : « Je fais partie de ces orthodoxes qui croient à une vivifiante continuité, à une stimulante convergence de la tradition païenne gréco-romaine et de la tradition chrétienne, qui pensent que la rupture n’est pas entre paganisme et christianisme, mais entre Ancien et Nouveau Testament ; que l’enseignement du Christ est plus proche de celui de Bouddha et d’Epicure que de celui de la Synagogue. » Tout Matzneff est dans ce balancement entre la chair (sans oublier la chère !) et l’esprit. Conseils sur la diététique (« crudités, légumes cuits, viande ou poisson grillé, mais niente féculents ») ou sur le mariage alternent avec des invectives politiques et des réflexions géostratégiques d’une parfaite lucidité.

Chardonne affirmait à Morand que, tel une jolie femme, un écrivain ne doit jamais se montrer en négligé. Matzneff ne déroge jamais à cette règle d’airain tant le ton primesautier de ses émiles, leur indépendance d’esprit et leur bon sens émerveillent le lecteur.

Christopher Gérard

Gabriel Matzneff, Les Nouveaux Emiles de Gab la Rafale, roman électronique, Ed. Leo Scheer, 222 pages, 20€

*****************************************************************

« Cette histoire en forme de sismographe » : ainsi Gabriel Matzneff définit-il son trente-septième livre dans l’envoi manuscrit qui orne mon exemplaire de ce drôle de livre, qualifié par l’éditeur de « roman électronique ».

De quoi s’agit-il ? D’un choix d’émiles, ces courriels adressés de 2005 à 2010 par Gabriel Matzneff alias Gab la Rafale* (son pseudonyme dans les armées de la République) à une pléiade d’amis, d’éditeurs (plus ou moins amis), d’artistes, de libraires, de lecteurs, d’archimandrites… et, last but not least, de dames majeures (qui reçoivent parfois le même message !).

Pourquoi diables émile ? Parce qu’e-mail n’est guère euphonique, et courriel trop officiel. En outre, n’est-ce pas là une délicate manière de rendre hommage à deux proches de l’écrivain, Cioran et Littré ? Va pour émile, charmant vocable imaginé par le regretté Alphonse Dulaurier.

Gabriel Matzneff innove donc en créant un genre, « qui s’accorde à ma physis d’impatient, de vif-argent ». L’ouvrage complète les fameux Carnets noirs, sur un ton plus primesautier encore, tour à tour amer et enjoué, grave ou farceur et, en un mot : vivant. Car je mentirais en niant ma perplexité à la réception de cet aérolithe, vite envolée dès les premières pages par la grâce de la Matzneff touch : si ce livre s’est fait sans papier ni crayon, la patte de l’écrivain s’impose à chaque clic, - souveraine.

L’avantage de ce genre de roman est que l’on peut sauter des pages (par exemple sur des amours parfois bien compliquées) sans perdre le ou les personnages de son choix, puisqu’il suffit de repérer le prénom suivi de l’initiale du patronyme pour suivre un dialogue noué, parfois depuis des dizaines d’années. Je songe aux propos échangés avec Alain de B(enoist), qui montrent la profondeur de leur amitié, avec Michel M(armin), à qui le lie une commune passion pour le cinéma. Au fil des pages, apparaissent tel padrino – car ce roman s’écrit aussi en italien- des Lettres parisiennes, tel éditeur, ou encore quelques-uns des membres de la défunte Société des Amis de Gab la Rafale, sabordée dans des conditions lamentables par ceux-là mêmes qui auraient dû – et pu – la maintenir.

Le ton, disais-je. Celui, ironique ou désabusé, de l’antimoderne ; celui, agaçant ou empli de prévenances, de l’homme de lettres. Vif, dépourvu du moindre atome de lourdeur. Impertinent sans jamais se réduire à des pirouettes, sur la politique française (Ségolène R. !) ou mondiale (l’hyperpuissance et sa politique de la canonnière, la nouvelle bourgeoisie et sa vulgarité,…). Gourmand, nostalgique (les femmes oublieuses, les amis disparus, la Russie absente, …), érudit (nos chers Romains, le cinéma, la langue italienne !). Quelques plaintes : l’âge et ses blessures, le milieu littéraire et ses bassesses, l’argent rare. Des conseils, diététiques ou philosophiques. Un zeste de théologie sensible. Et, pour finir, l’annonce de la mort volontaire de Christian Cambuzat, un ami de trente-cinq ans.

Et ce dernier émile, bouleversant, au cher Jacques C. : « Ah carissimo, nous sommes des lucioles, et le bonheur un dieu fugace. »

Et l’amitié, une déesse vénérée, caro Gab.

Christopher Gérard

* Dans certains services cis- et transalpins, l’homme est aussi connu sous le nom de Mistigri.

Gabriel Matzneff, Les Emiles de Gab la Rafale, roman électronique, Ed. Leo Scheer, 360 pages, 20€

Sur Gabriel Matzneff, lire aussi :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, matzneff, roman | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12 mai 2014

Avec Jean-Baptiste Baronian

L’Ecole belge de l’étrange

Paradoxal Jean-Baptiste Baronian ! Ce fils d’exilé arménien, né à Anvers et installé tout jeune à Bruxelles, s’est rapidement révélé, dès les années 70, comme l’un des plus fins connaisseurs de ce qu’il a justement appelé l’école belge de l’étrange. Il a donc fallu à la Belgique littéraire un outsider complet, lui-même éditeur et écrivain, pour révéler l’une de ses plus étonnantes facettes, car le fantastique et le réalisme magique, très présents chez les écrivains belges, constituent l’un des fondements - sans rien de marginal - de leur paysage mental. C’est le sujet d’une lecture publique qu’il a donnée à l’Académie royale, et qu’il reprend dans une synthèse bienvenue.

Depuis La Jeune Belgique au moins, depuis les années 1880, les « fantastiqueurs », comme disait Théophile Gautier, sont légion dans la Patrie des Arts et de la Pensée. En témoignent nombre d’œuvres de Ghelderode et de Jean Ray, de Gérard Prévot et de Franz Hellens, et plus près de nous d’Anne Richter et de Jean Muno, voire de Bernard Quiriny et de l’auteur de ces lignes. Dans sa causerie, Baronian repère les influences du symbolisme (Bruges-la-Morte !) et du naturalisme expressionniste sur les auteurs fantastiques d’hier et d’aujourd’hui. De même, la double culture latine et germanique a joué un rôle dans l’éclosion d’une sensibilité sans rien de régionaliste.

Baronian qualifie à juste titre ces écrivains d’insurgés : « des francs-tireurs, des rebelles, des frondeurs … n’acceptant pas la pesante tyrannie du réel ». Longtemps ignoré des faux puristes et des « petits profs de français dénués de discernement » (dont quelques académiciens que Baronian égratigne au passage… au sein même de leur compagnie), le fantastique a reçu sa légitimation littéraire d’en bas, des vrais lecteurs et non des machines à lire. Faut-il dire et répéter que le seul adoubement qui compte est celui des passionnés, des amateurs, au contraire de l’indulgence trafiquée des tâcherons, stérilisés par les dogmes ?

Christopher Gérard

Jean-Baptiste Baronian, La Littérature fantastique belge. Une affaire d’insurgés, Académie royale de Belgique, 64 pages, 5€

*

Concernant cet écrivain, voir mon livre Quolibets. Journal de lecture,

aux éditions L’Age d’Homme

http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=978-2-8251-4296-7&type=47&code_lg=lg_fr&num=0

Entretien

Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Pouvez-vous retracer les grandes étapes de votre itinéraire?

J’ai toujours eu du mal à me définir, à m’analyser, à admettre que je serais peut-être ceci ou peut-être cela. Sans éluder la question, je songe à ce que dit Valery Larbaud, une des principales figures de mon panthéon. À ses yeux, l’essentiel de la biographie d’un écrivain consiste dans l’histoire de ses livres et de ses lectures. Mon histoire à moi, mon itinéraire, c’est donc tout ce que j’ai publié depuis le début des années 1970 jusqu’à ce jour : plus de soixante livres, des dizaines de préface, des milliers d’articles… Et c’est également toute ma bibliothèque dont mon entourage prétend qu’elle est des plus imposantes. Mais ce sont aussi mes disques qui sont innombrables, presque tous des disques de musique dite classique et de musique dite contemporaine, mes dilections couvrant un spectre très large, de Bach à Kagel, en passant par Beethoven, Verdi, Brahms, Debussy, Strauss, Britten ou Chostakovitch.

Quelles ont été pour vous les lectures qui vous ont le plus durablement marqué ?

Il y a en plusieurs. La première, c’est sans conteste L’Ile au trésor de Stevenson que je considère comme un des plus beaux romans jamais écrits, peut-être même, du point de vue formel, comme le roman le plus parfait. Je l’ai lu et relu plus de dix fois, et chaque nouvelle lecture m’a conforté dans mon enthousiasme. Je vous citerai ensuite les romans de Dostoïevski et de Faulkner ainsi que les nouvelles de Poe, de Kipling et de Borges… Et puis, dans le désordre, Le Capitaine Fracasse de Gautier, Madame Bovary de Flaubert, l’admirable Dominique de Fromentin, les Histoires désobligeantes de Bloy, Fermina Marquez de Larbaud… Je n’oublie pas non plus Chesterton, Céline, Bernanos, Morand, Greene et Guérin. Ni, bien sûr, Simenon que je relis sans cesse et dont chaque livre constitue une prodigieuse et perpétuelle redécouverte. Ni James Cain, Horace McCoy, David Goodis et Charles Williams dans le vaste domaine de la littérature policière… Je reste aussi « durablement » marqué par des poètes : Villon, Baudelaire Verlaine, pour moi le plus grand poète français, Apollinaire, Elskamp, Fargue que j’adore, Pessoa, Thiry, Follain… Bon Dieu, tous ces noms que j’évoque me donnent le tournis !

Les grandes rencontres?

Je vais me contenter de ne citer ici que trois personnes : un artiste, un écrivain et un libraire. L’artiste, c’est le peintre abstrait Jo Delahaut dont la rigueur intellectuelle m’a toujours fasciné, un homme ouvert à tout, à toutes les formes de la création, à toutes les aventures de l’esprit. L’écrivain, c’est Jean Muno. J’ai fait sa connaissance vers les années 1973 ou 1974, alors que je travaillais à mon anthologie La Belgique fantastique. J’avais lu dans des revues quelques-uns de ses nouvelles et je m’étais tout de suite rendu compte qu’elles avaient un ton différent, qu’elles étaient pour ainsi dire subversives, ne serait-ce que par rapport à celles, plus classiques, de Thomas Owen. Malgré notre différence d’âge, nous sommes rapidement devenus des amis – je préciserais des amis rares par notre métier. Ensemble, nous parlions surtout des problèmes inhérents à la création romanesque : comment mettre en scène un personnage, comment développer un chapitre, comment équilibrer la structure d’une histoire, bref tout simplement comment écrire, et le faire chaque jour… La disparition brutale de Jean Muno en 1988 m’a laissé littérairement orphelin… Quant au libraire, il se prénomme André, un Flamand pétri de culture française. Il travaillait à la librairie Corman à Knokke lorsque je n’étais encore qu’un jeune homme. Il m’a initié à toute une série d’auteurs dont on ne m’avait jamais parlé au collège et dont on ne trouvait pas à l’époque les œuvres dans les collections de poche : Gracq, Borges, Calet… Je lui dois beaucoup, beaucoup d’émotions littéraires. Je lui ai d’ailleurs rendu hommage dans mon discours de réception de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.

D'où vous est venue cette passion - car vous êtes un homme de passions, n'est-ce pas? - pour le roman policier?

Je n’ai pas une réponse toute faite à cette question. Je sais que j’ai le goût du mystère et de l’étrange, que j’aime les histoires énigmatiques, celles qui tiennent en haleine et vous incitent à tourner les pages, sans presque jamais lever les yeux. En un mot, j’aime le suspense, et même dans des romans qui ne reposent pas sur une intrigue criminelle. En réalité, je suis extrêmement sensible à la construction d’un roman et je dois reconnaître que les auteurs de policiers sont d’ordinaire de très habiles architectes et de formidables meneurs de jeu. Voyez Agatha Christie, sa mécanique est prodigieuse… Sans compter qu’elle a du style et qu’elle manie l’ironie avec brio. C’est ce qui explique en grande partie pourquoi elle échappe au purgatoire des lettres… Et puis ce que j’aime dans le roman policier, c’est qu’il sacralise d’emblée et sans détours des tensions, des crises, des situations tragiques ou violentes, souvent jusqu’au paroxysme. C’est particulièrement le cas dans les romans noirs anglo-saxons, par exemple aujourd’hui chez des auteurs comme Dennis Lehane, Ken Bruen, Michael Connelly ou Daniel Woodrell.

Passion que vous illustre aujourd'hui avec Le Bureau des Risques et Périls, du nom de cette mystérieuse officine dépendant directement, si mes informations sont exactes, du Premier Ministre. Roman d'une conjuration, pastiche de crime parfait, version quelque peu subversive du Cluedo … Mais qu'est-ce que ce livre en fin de compte?

Qu’est-ce que ce livre ? Peut-être un OLNI. Entendez : un objet littéraire non identifié. Il ressortit à la fois au roman d’énigme, au vaudeville, à la parodie, au jeu de rôles, au roman humoristique, à la parabole genre Chesterton, au roman unanimiste puisque aussi bien aucun des personnages mis en scène n’en est réellement le héros… Je ne vous cache pas que j’ai éprouvé du plaisir à l’écrire, mais sans trop savoir si ce plaisir serait partagé ou non. On est toujours seul et égoïste quand on écrit – seul et égoïste avec ses idées, y compris ses idées fixes, avec sa façon de voir et de concevoir son livre.

Vous y maniez un humour noir, fataliste même…

Je vais enfoncer une porte ouverte : l’humour n’est jamais rose, il est toujours noir et fataliste, quand bien même il se dissimulerait derrière de jolis sourires enjôleurs et des pitreries. En quoi sans doute mon Bureau des Risques et Périls n’est pas seulement, je crois, un simple entertainment, mais aussi une charge contre un certain modus vivendi dans le monde actuel. Mais je m’empresse d’ajouter que je ne suis pas pour autant un donneur de leçons, et encore moins un moraliste. Mon humour noir, au fond, il est naturel, ou presque. C’est à peine si dans mon livre, j’accentue les traits de caractère et me moque de mes personnages.

Bruxelles n'est-elle pas l'un des principaux personnages de votre roman?

Vous avez raison, Bruxelles est partout présent dans ce livre. Il l’est du reste dans la très grande majorité des œuvres de fiction que j’ai publiées au point, me semble-t-il, qu’on peut en parler comme un personnage récurrent. Je me demande même si on ne pourrait pas regrouper tous mes romans sous un seul titre générique : Les Mystères de Bruxelles.

Vos projets?

J’en ai plusieurs. Je mets actuellement la dernière main sur un nouveau roman, un roman noir dans la veine un peu sombre de Matricide, de Rase campagne et de L’Apocalypse blanche. Je travaille aussi sur un essai consacré à Verlaine. Après avoir écrit sa biographie et, par la suite, celle de Rimbaud, je me suis rendu compte que le cadre même de la biographie, qui est un genre en soi, m’empêchait de m’attacher à tel ou tel aspect de mon personnage et de faire état de commentaires circonstanciés sur ses œuvres. Ce sera également l’occasion de mettre à bas diverses idées reçues le concernant. La plupart des exégètes de Verlaine prétendent ainsi qu’après Sagesse qui date de 1881, il n’a plus rien produit d’important et que sa poésie s’est desséchée. C’est absurde !

Propos recueillis par Christopher Gérard

Bruxelles, février 2010.

Lire aussi :

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : littérature, belgique, fantastique | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |