07 juin 2020

Jean-François Gautier, penseur du divers

Jean-François Gautier collabora, il y a près d’un quart de siècle, à ma revue Antaios, au moment de la publication simultanée de deux essais remarqués L’Univers existe-t-il ? et Claude Debussy. La musique et le mouvant, tous deux chez Actes Sud. D’emblée, le personnage suscita chez moi une sorte de fascination : docteur en philosophie, assistant à l’Université de Libreville, et donc promis à une carrière sans histoire de mandarin, ce disciple de Julien Freund et de Lucien Jerphagnon, deux grands maîtres de la pensée non conformiste, rompit les amarres pour se lancer dans des recherches personnelles, devenant même rebouteux après de brillantes études d’étiopathie sous la houlette de Christian Trédaniel – encore un personnage haut en couleurs !

Son essai, Le Sens de l’histoire (Ellipses), est un modèle de lucidité et de courage intellectuel.

Il signe un court et dense essai, vraiment bienvenu, A propos des Dieux, publié avec un goût parfait par l’Institut Iliade, où il défend avec intelligence la pensée polythéiste, dont l’un des leitmotive pourrait bien être « Pourquoi pas ? » Pourquoi pas des correspondances entre Hermès et Hestia, entre Apollon et Dionysos ? Pourquoi ne pas faire le pari de la malléabilité, de l’assimilation et de l’identification ? Pourquoi ne pas comprendre le divin comme fluide, en perpétuel mouvement ?

Impensable posture pour le monothéiste qui, sans toujours y croire, prétend détenir une vérité intangible, gravée sur des tablettes, aussi fermée aux apports extérieurs que muette sur ses sources. Plus faible sa croyance intime, plus tenace son obsession de convertir autrui – une monomanie.

Plurivoque en revanche, le langage polythéiste traduit et interprète sans cesse ; monotone, le monothéiste se bloque pour se déchirer en controverses absurdes – les hérésies. A la disponibilité païenne, à la capacité de penser le monde de manière plurielle répond la crispation abrahamique, source de divisions et de conflits : ariens contre trinitaires, papistes contre parpaillots, shiites contre sunnites – ad maximam nauseam.

Toutefois, on aurait tort, et Jean-François Gautier l’illustre bien, de minimiser l’un des fondements des polytéismes, à savoir le principe hiérarchique : les panthéons ne sont jamais des ensembles désordonnés ni des accumulations de divinités interchangeables, mais bien des hiérarchies célestes de puissances (Dieux, saints, anges, esprits,…) à la fois autonomes et complémentaires, regroupées en armatures souples et organiques, stratifiées. Tout polythéisme se fonde sur une hiérarchie des figures divines, souvent exprimées par le biais du schème de la parenté – les généalogies divines. Ces configurations hiérarchiques sont illustrées par le mythe, le rite et l’image, tous trois liés à une cité, qui traduit de la sorte son identité profonde. Rien de moins « dépassé », rien de moins « exotique » que ces principes éternels qui furent nôtres des siècles durant. Les paganismes d’Europe ont disparu en tant que religions organisées, mais les Dieux, immortels par définition, demeurent présents, en veille, prêts à servir. Tout cela, Jean-François Gautier le dit avec autant de talent que d’érudition dans cette défense du divers comme norme et comme identité.

Très juste, cette articulation qu’il propose entre Dasein (être-là) et ce qu’il appelle Mitsein (être-avec) : les deux vont bien de pair. Très juste, l’idée que le paganisme en Europe ignore le Livre à prétentions universelles qui dicterait une vérité unique valable en tous temps et en tous lieux au détriment de vérités partielles, locales et plurielles. Nulle illusion de salut, nulle espérance au sens chrétien, mais l’énigme du monde, un monde éternel sans fin ni début, l’honnête reconnaissance de l’inconnaissable et le refus des rassurantes certitudes.

Gautier ne le cite pas, mais je pense qu’il doit beaucoup à Clément Rosset, lui aussi lecteur attentif des Tragiques. Il ne cite pas non plus Jean-François Mattéi, dont la (re)lecture le rendrait un tantinet moins sévère à l’égard de Platon – vaste débat.

Un essai dynamique au sens propre, une belle leçon de polythéisme dans la lignée d’Héraclite, entre équilibre et affrontement.

Christopher Gérard

Jean-François Gautier, A propos des Dieux, Nouvelle Librairie, 64 pages, 7 €

* Une broutille à corriger, page 44, aristos est bien le superlatif d’agathos, et non son comparatif ; il signifie donc « le meilleur ».

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : iliade, philosophie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

02 décembre 2019

Avec Bruno Favrit

Biographe de Nietzsche et grand lecteur de Giono, Ramuz et Tesson, Bruno Favrit est l’auteur d’une œuvre secrète, qu’il dissimule non sans une hautaine jubilation. Il livre aujourd’hui la suite de Midi à la source (voir ma notule du 26 mai 2013, sur le présent site), ses carnets intimes, et qui couvrent cette fois les années 2012 à 2018.

J’y retrouve bien des leitmotive d’une œuvre que je suis depuis plus de quinze ans : une vision spartiate du monde, le recours aux montagnes et aux forêts, vécues comme des organismes vivants et vues comme des refuges contre un monde de plus en plus massifié, l’appel des sommets tant physiques (l’escalade et la randonnée à fortes doses) que psychiques (l’introspection quotidienne et la fortification de l’âme), la fréquentation des écrivains singuliers et des philosophes libertaires, le mépris pour les tricheurs et les perroquets, le dégoût des villes (où Favrit déjeune et dîne pourtant en excellente compagnie), le refus passionné de toute médiocrité, fût-elle cachée au plus profond de soi.

Comme je l’ai déjà écrit, il y a du Cathare chez Favrit, avec, d’une part, des exigences et des tourments qui sont ceux d’une âme noble, et de l’autre des vitupérations qui, si elles sont rarement infondées, montrent son peu de détachement pour une époque il est vrai peu séduisante.

Mais l’amour du vin d’un fier disciple de Dionysos, celui des fromages chez ce passionné, comme Gabriel Matzneff, de diététique. La volonté de réenchanter le monde, la méfiance pour les mirages.

Bref, le portrait d’un « humaniste misanthrope » comme il se définit lui-même, d’un hors-la-loi fasciné par le mythe du surhomme.

Christopher Gérard

Bruno Favrit, Dans les vapeurs du labyrinthe. Carnets 2012-2018, Ed. Auda Isarn, 320 pages, 23€

*

Rencontre avec Bruno Favrit

Propos recueillis par Christopher Gérard en MMVIII

Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Les grandes étapes de votre itinéraire littéraire et spirituel ?

S'il me faut absolument répondre, je dirai : un passionné qui accepte de connaître ce qui veut le réduire pour mieux s'en défaire ensuite. Former une réponse plus complète m'épuiserait assurément. Parce que je n'ai pas cessé, comme dirait Hamsun, de constituer un petit sujet d'étonnement pour moi-même. Ce qui, en un sens, peut être bon signe, si cela signifie qu'à l'échelle d'une vie, rien n'est jamais acquis mais rien n'est jamais achevé.

Pour ce qui est des grandes étapes de mon itinéraire, je ne serai guère plus affirmatif. Il y a une sorte de constante mue par une soif originelle. Un phénomène dont l'explication est au-dessus de mon entendement mais dont je suis conscient qu'il n'a rien d'exceptionnel pour qui est à l'écoute. Je peux tout de même citer le passage par le scoutisme. Je crois que je me suis aussi construit dans ce mouvement qui n'eut alors pour moi absolument rien d'ordinaire. Mais je n'ai lu les romans de Foncine et de Dalens que bien plus tard : je m'appliquais à vivre la réalité avant tout. A quinze ans, il y a eu Nietzsche. Je ne comprenais pas tout, évidemment, mais je percevais que se tenait dans Le Crépuscule des idoles et le Zarathoustra une éthique très différente de tout ce qui m'avait été enseigné jusque-là. Cette lecture m'a donné le goût d'aborder les écrits d'autres maîtres d'élévation sans renoncer pour autant à parcourir les forêts et les crêtes. La fréquentation de la Phusis, la Nature sous son acception la plus large, m'a appris l'essentiel, enseignement que la société moderne ne propose plus. Cette immersion m'a également aidé à penser par moi-même en me tenant éloigné des absolutismes tels l'empirisme et les ''valeurs'' spéculatives.

Spirituellement, le qualificatif de panthéiste me convient. Pour ne pas se laisser accaparer par le dogme il faut se construire sa vision du monde en convoquant ses évidences instinctive et héréditaires.

Les grandes lectures ?

Sans doute peut-on se prononcer sur les livres essentiels à ce que l'on éprouve le besoin de les relire. Nietzsche continue à me soutenir. Mais également des penseurs comme Schopenhauer et Cioran. Sans oublier la philosophie antique. C'est la partie métaphysique de cette aventure qui me paraît déterminante. (Je reste assez insensible à l'épistémologie, sans doute parce que mon côté pyrrhonien m'inspire une confiance modérée dans le résultat.) Pour le style : Saint-Simon, Chateaubriand, Rousseau, Mérimée, Barrès, Montherlant. Bien que lisant peu de romans, des auteurs comme Giono, Hamsun ou Lawrence me touchent. J'affectionne aussi l'oeuvre où l'auteur se met à nu ; Henry Miller, Jack Kerouac, Blaise Cendrars, Gabriel Matzneff, furent pour moi de véritables révélations en la matière. Il me semble en effet important de rester plongé dans le réel. Mais un réel qui sait s'accommoder de la métaphysique et des mythes, eux-mêmes à considérer comme une réalité conceptualisée. Je peux citer également Alain Daniélou, Mircea Eliade, Fernando Pessoa, Hermann de Keyserling, Joseph Conrad.

Les grandes rencontres ?

Cette question renvoie pour moi à la précédente : qu'importe que les auteurs que nous relisons aient ''disparus'', leur talent demeure face à la grande majorité de nos contemporains qui excellent en mondanités et courent après les prix. Un livre et la confrontation peut avoir lieu. Mes plus grandes rencontres, je les ai faites aussi dans la fréquentation de sites préservés comme en Irlande, en Laponie, sur les grands causses ou les pentes des Alpes. J'aime la magie des lieux. J'aime voir où ont vécu, où ont écrit ceux qui m'ont marqué. L'Engadine d'Ainsi parlait Zarathoustra, le Valais de Derborence, le Montmartre de Jours tranquilles à Clichy, le quartier latin qui a vu naître Nous n'irons plus au Luxembourg et De l'inconvénient d'être né, la Bourgogne des Etoiles de Compostelle, les Calanques de Bourlinguer, le Vercors d'Un roi sans divertissement, le Montserrat d'Un Voyageur solitaire est un diable.

Il est question de Bruno Favrit dans mes Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 juin 2018

SOLSTICE

OPTIMUM SOLSTITIUM VOBIS OPTO

SOLI INVICTO FIDELIS

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : solstice d'été | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

20 juin 2018

Tiwizi ou les Païens de Kabylie

Quelle plus belle date que la veille du solstice d’été pour évoquer, que dis-je ?, pour prononcer l’éloge fervent, de Tiwizi (entraide dans la vieille langue amazigh), courageux collectif d’artistes et d’intellectuels kabyles qui entendent reconquérir leurs traditions pré-monothéistes ?

Leur site marenostrumarcadia.org illustre la démarche de ces passionnés de culture classique qui se réapproprient et les traditions chamaniques de l’ancienne Méditerranée et l’héritage gréco-romain, singulièrement occulté dans l’actuelle Afrique du Nord. Parmi leurs projets, citons la création de théâtres en Kabylie, pour renouer avec la quintessence de la civilisation antique – la comédie et la tragédie, les plus puissants remèdes contre le fanatisme. Les peuples sans théâtre stagnent et s’enferment dans de terrifiants carcans mentaux…

Leur manifeste est sans ambiguïté : « Notre appartenance au monde romain a consolidé notre reconnaissance et notre attachement éternel au camp des philosophes, non à celui des prophètes ».

Tiwizi, c’est aussi et surtout un double CD de musique païenne, chantée en langue kabyle avec une élégance, une grâce qui m’ont bouleversé. Vingt-huit chants, vingt-huit invocations entêtantes à Ubdir (Jupiter), Neftun (Neptune), Wnisa (Vénus), Anzar, le Dieu de la pluie, et à tant d’autres. Vingt-huit plongées dans l’imaginaire des Etrusques et des Thraces, dans le monde d’Homère et de Virgile. De manière claire et revendiquée, ces Kabyles, mes frères en Apollon et Dionysos, se disent les héritiers conscients du Mare nostrum, de la civilisation gréco-romaine.

Invocations aux Dieux de nos communs panthéons, beauté des aigles et des hirondelles, chênes des montagnes, caresse du vent, éloge du polythéisme qui libère des théologies aliénantes, voilà tous les thèmes de ces vingt-huit chants de renaissance et de liberté grande.

Christopher Gérard

Tiwizi, Chants païens de Kabylie, double CD, à commander sur Tisnalalit.com ou sur FB.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : musique, paganisme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 février 2018

Alain Daniélou, ou le paradoxe incarné

Conférence prononcée à l’occasion des rencontres du 20 janvier 2015

à la Villa Empain (Fondation Boghossian, Bruxelles)

François Mauriac, comparant un jour Alain d’une part à son frère Jean, le jésuite nommé Cardinal par Paul VI, de l’autre à sa mère, Madeleine, qui, dit-il, « fut presque une sainte », Mauriac donc évoquait « le mystère Daniélou » pour traduire son embarras face à l’itinéraire si singulier de ce Breton initié au shivaïsme orthodoxe, et devenu le chantre du polythéisme hindou. De son côté, Hergé écrivait ces mots à Alain Daniélou : « c'est un itinéraire en zigzag (on pense au labyrinthe, bien sûr) que vous avez suivi avec en filigrane un autre itinéraire, plus rectiligne, celui de l'aventure spirituelle. »

Paradoxal est à mon sens le terme qui s’applique le mieux à ce cheminement, et je prends ici le terme paradoxal dans son sens étymologique : para-doxos, qui en grec signifie « contraire à l'attente commune » et même « extraordinaire », car cette épithète définit bien Alain Daniélou, un homme toujours prêt à se libérer d’attaches lorsqu’elles devenaient des carcans. Car l'une des principales leçons d'Alain Daniélou, que je vais tenter de vous faire mieux connaître, et apprécier, par le biais d’un exposé sans rien d’académique, c’est une leçon de fantaisie et de liberté aristocratique : l’homme Alain Daniélou ne fut jamais là où on l’attendait, toujours rétif aux conventions, et sans pose aucune, toujours rebelle aux conformismes. Un maître de liberté qui, toute sa vie, pratiqua l’exercice salutaire que constitue la permanente remise en question des évidences les mieux établies, qui toute sa vie refusa le dogme, qui par définition ferme les portes de la connaissance.

Paradoxal, le destin d'Alain Daniélou l’a été depuis sa naissance en 1907, puisqu'il était le fruit d’une union atypique dans une France qui sortait à peine de l’affaire Dreyfus : fils à la fois d'une fervente catholique, pour ne pas dire bigote, chez qui sera fondée la revue Esprit ; et d'un père radical-socialiste breton, ami et collaborateur d'Aristide Briand, plusieurs fois ministre sous la IIIème République.

Dès ses débuts le jeune Alain révèle une profonde appétence pour le fil rouge de toute son existence, la découverte de ce qu’il appelle « le substrat divin et merveilleux de l’éternité » - qui pourrait servir à définir le concept hindou de dharma.

A 4 ans, il édifie dans un bois son premier sanctuaire : pierres polies, images de la Vierge et des saints bretons – un premier temple, en somme, et qui n’a rien de chrétien, une première manifestation d’un paganisme spontané. Ce premier temple est profané par les adultes, qui l’interprètent de travers et vaut au petit païen, par dérogation papale, de faire sa première communion à 4 ans.

Quelques années plus tard, adolescent, il se met à vénérer, et là de manière consciente, la Lune, à laquelle il dédie rites et prières. A la fin de sa vie, retiré près de Rome, il s’amuse à peindre la geste du Dieu Mithra dans ce qu’il appelle, mi-figue mi-raisin, son mithraeum.

Dans ses mémoires, ce merveilleux livre qu’est Le Chemin du labyrinthe, voici comment il définit la posture d’une vie : « je me suis toujours attaché à la recherche de ces liens secrets qui unissent tous les aspects du monde, de ces principes communs à la musique, au langage, à l’architecture mais aussi aux proportions de l’être vivant, aux plantes, aux bêtes, aux hommes. C’est là que j’ai retrouvé Dionysos. » On songe à ces grands esprits de la Renaissance, Michel-Ange ou Léonard de Vinci.

Plus loin, il précise : « je n’ai jamais eu une âme et un corps séparés. » Phrase essentielle, car témoignant d’un refus de toute forme de dualisme.

Alain Daniélou incarne ainsi de manière exemplaire l’homme de première fonction sacerdotale, celui qui collabore avec les Dieux, celui qui, je cite, « utilise tous les moyens perceptifs, intuitifs et intellectuels dans le but d’essayer de percer l’énigme du monde visible et invisible. » Telle est la définition exacte du druide celtique ou du brahmane indien.

Voué à une quête de ce que les Hindous appellent le sanathana dharma, la tradition pérenne, Alain Daniélou se révèle aussi artiste jusqu'au bout des ongles : la musique, le chant, la danse, le dessin, ne cesseront jamais de le nourrir. Un artiste, qui fut aussi un rebelle : rompant avec le catholicisme maternel, il se lance à corps perdu dans le Paris des Années folles, où il fréquente Cocteau et Max Jacob, Sauguet et Stravinsky. Autre paradoxe, le futur professeur de l’Université hindoue de Bénarès, l’auteur de 40 livres, le directeur d’instituts culturels à Berlin et Venise, commence sa brillante carrière internationale en autodidacte complet.

Sa seconde naissance a vraiment lieu en Inde, chez le poète Tagore au Bengale, puis sur les rives du Gange, chez les pandits - les lettrés traditionnels - de Bénarès, où il passera une quinzaine d'années à étudier le sanskrit, la musique et la théologie hindoue. Alain Daniélou parvient en effet à se faire initier de manière régulière au shivaïsme traditionnel sous le nom de Shiva Sharan, le protégé de Shiva. Jusqu'à sa mort, il se fera l'interprète en Occident d’un hindouisme qu'il connaît et décrit de l'intérieur par le biais de traductions, d'études et de récits littéraires. De photographies aussi, car cet homme infatigable sillonne l'Inde avec son ami Raymond Burnier à bord d'une caravane pour photographier, le premier, les temples perdus dans la jungle, révélant au monde les splendeurs de Khajuraho ou de Konarak, ainsi qu'une société millénaire encore intacte.

Ce qui transparaît dans les splendides clichés, en partie publiés dans L'Inde traditionnelle et dont on a pu voir il y a quelques années à Bruxelles une sélection à la librairie Chapitre XII, c’est l’absence de rupture « cartésienne » entre le photographe et son modèle. Au contraire : les corps, les visages et les temples métamorphosent le regard du photographe comme celui de qui les admire en silence.

A Bénarès, il suit l'enseignement oral de Swami Karpatri, célèbre renonçant de l'Inde du Nord, défenseur du système des castes comme d'une société fondée sur le respect du Dharma, la Tradition éternelle. Hostile au colonialisme depuis un voyage de jeunesse en Algérie, où il prend parti pour les indigènes mais, encore un paradoxe, nullement au nom d’une quelconque forme de messianisme politique mâtiné de haine de soi, comme souvent chez les partisans du tiers-monde, Daniélou assiste ainsi à la fin de l'Inde britannique et aux débuts de la République indienne, qu’il soutient et dont il compose l'hymne national sur un poème de Tagore. Il intervient à l’époque sur Radio India dans un sens très favorable à l’Inde indépendante, comme l’Indien d’adoption qu’il est devenu. Autre paradoxe : Nerhu, qu’il connaissait, lui confia un jour que le nouveau régime voulait détruire ce que Daniélou appréciait tant : les castes, les temples, les danseuses, la sagesse millénaire,…

Après Bénarès, il gagne Madras et Pondichéry, où il collabore aux travaux de l'Ecole française d'Extrême Orient : il est alors encouragé par Louis Renou et Jean Filliozat, les maîtres de l’indianisme français, même si le monde académique demeure réticent devant cet authentique lettré qui a le toupet d’abolir la sacro-sainte distance entre le sujet et l’objet et pratique au contraire l’identification du chercheur avec l’objet d’une quête qui le transforme, ce lettré qui parle le sanskrit et pour qui la tradition indienne n'a rien de mort ni de muséifié. On imagine un prêtre d'Amon prenant la parole à un colloque d'égyptologie …

Daniélou regagne ensuite l'Europe, pour y diriger des instituts d'étude de la musique en collaboration avec l'UNESCO, dans le Berlin de la guerre froide, puis à Venise. C'est à lui que nous devons la découverte, et sans doute la sauvegarde, de maintes musiques traditionnelles. C'est Alain Daniélou qui révèle, notamment, le prodigieux Ravi Shankar.

L'œuvre d'Alain Daniélou surprend par sa variété comme par sa richesse: traités de musicologie comparée, traductions du sanskrit (celle du Kâma Sûtra remportera un succès international) et du tamoul, essais sur le yoga (dès 1949, bien avant la mode où le pire côtoiera le meilleur) et sur la spiritualité hindoue, mais à mille lieues de l'orientalisme de bazar qui envahit alors l'Occident.

Ses livres, près de quarante, traduits en de nombreuses langues, permettent de mieux comprendre comment l'Inde a réussi, malgré les guerres et les invasions, à préserver son identité millénaire et, en même temps, à protéger ses minorités : « l’Inde, écrivait-il, est la seule des grandes civilisations du monde antique qui ait survécu et dont l’apport, s’il était mieux connu, pourrait bouleverser profondément la pensée du monde moderne, et provoquer une nouvelle Renaissance. »

Cet esprit fut aussi un humaniste d’un genre particulier : hostile à l’anthropocentrisme – auquel est trop souvent aujourd’hui confondu l’humanisme classique -, il était de ces rares sages qui acceptent les contradictions humaines, surtout quand elles ne se résolvent pas. Conscient des éternelles alternances, il était toujours désireux d’aborder un texte, un fait ou une personne sous tous les angles, et sans jamais s’arrêter à une quelconque réduction. Il y a chez Alain Daniélou un refus permanent de toute forme de dogmatisme, y compris à prétentions traditionalistes – comme on peut l’observer chez le théoricien du traditionalisme intégral, René Guénon (à l’égard de qui Alain Daniélou reconnaît une dette, sans pour autant perdre on indépendance de jugement comme trop de disciples psychorigides) : « Il faut rester conscient de ce que les explications de la genèse du monde et du destin de l'homme ne sont valables que relativement. La réalité ultime reste toujours inconnaissable. Une délicate limite sépare une conception cosmologique de la création et de l'évolution de son application historique. Dès qu'on prétend détenir une vérité et en faire un dogme, on tombe dans l'erreur. »

Passeur de la tradition, Alain Daniélou ne donna jamais dans les poses de grand initié ou de chef d’école.

Sa profonde connaissance de la vision hindoue du monde était fondée sur la dialectique des contraires, le refus du dogmatisme, la relativité des morales et la multiplicité des approches. Ce polythéisme des valeurs en actes comme en pensée a permis à Alain Daniélou de développer, sur une base traditionnelle (car il n’invente rien : il transcrit une pensée plurimillénaire), une critique aussi sévère que pertinente de l’erreur monothéiste : « tous les monothéismes – et l’islam est le plus absolu – sont par nature intolérants. Leurs adeptes se prennent pour un peuple élu détenant des instructions personnelles révélées par « Dieu » à leur prophète. Cela aboutit à un complexe de supériorité au nom duquel tous les crimes, tous les génocides, toutes les vengeances peuvent apparaître comme des guerres saintes et passer pour des vertus. » Ces lignes n’ont pris aucune ride, au contraire : elles confirment la lucidité d’Alain Daniélou, qui mettait en lumière l’erreur métaphysique du monothéisme, de la monolâtrie en tant que, primo, projection du moi humain dans la sphère divine et secundo en tant que remplacement du respect de l’œuvre divine par la soumission à un personnage fictif et par l’obéissance aveugle à ses diktats, qui ne sont jamais que la projection d’ambitions et d’une volonté de pouvoir bien humaines, trop humaines. Ecoutons Alain Daniélou, dans Le Destin du monde d’après la tradition shivaïte : « En personnalisant le logos, en réduisant les hiérarchies transcendantes à un personnage unique de type humain, les religions soi-disant monothéistes ont simplifié et singulièrement faussé toutes les conceptions du cosmos, de la nature du monde et du divin ». Plus loin, « les monothéismes réduisent les hiérarchies célestes à un unique maître d’école avec lequel prophètes et pontifes prétendent communiquer et qui les chargent de faire appliquer de prétendues lois morales et sociales d’invention humaine comme si l’homme était le centre et la raison d’être de l’univers. »

Il souligne aussi le fait, tristement quotidien, que les diverses monolâtries s’excluent mutuellement, chaque Révélation recevant de son dieu jaloux, de son tyran céleste des instructions contradictoires, qui sont autant d’instruments d’obscurantisme, de guerre et d’oppression, des Inquisiteurs d’hier aux islamistes d’aujourd’hui. Le monothéisme se révèle en fait pour ce qu’il est : une fiction politique fondée sur une erreur métaphysique, « le principe du monde, rappelle Alain Daniélou, étant au-delà du nombre, impersonnel, indescriptible, inconnaissable ».

L’Inde traditionnelle avait repéré le risque de dérive monolâtre, quand il y a, dans l’esprit de certains hommes, confusion entre le dieu d’élection, l’Ishta devata, ce que Alain Daniélou définit comme « l’aspect sous lequel chacun de nous choisit de se représenter le divin et de le vénérer », quand il y a confusion en cette divinité d’élection avec la réalité de l’Etre universel, quand la dévotion d’une figure élue se mue en négation des autres visages du divin – comme c’est le cas dans l’Ancien Testament ou dans le Coran.

Alain Daniélou souligne aussi que la monolâtrie prépare, outre les totalitarismes, le matérialisme, puisqu’elle remplace la réalité des puissances célestes que sont les Dieux par des abstractions. Au contraire, les écoles hindoues, même celles qualifiées d’athées comme le Sâmkhya, reconnaissent l’omniprésence de l’invisible, le respect du mystère et de l’inattendu, ainsi que « le principe de la tolérance, qui n’est que le respect des voies multiples de la recherche du divin ».

La bibliothèque d'Alain Daniélou au Labyrinthe

Dans Le Polythéisme hindou, la somme des enseignements transmis par son maître Swami Karpatri, Alain Daniélou expose avec une clarté lumineuse le génie du polythéisme, qui dit-il « met en avant les divers plans et degrés de la manifestation du monde et des énergies qui y président. » Le polythéiste, qu’il soit hindou ou grec, vénère le dieu dont il se sent le plus proche à un moment de son parcours spirituel, celui dont la forme permet la concentration la plus complète. Il demeure toutefois toujours prêt à admettre les autres divinités « conçues comme la manifestation de forces distinctes émergeant de l’Immensité inconnaissable et indéterminée ». « A chaque degré de sa montée, il découvre un état de moindre ou de plus grande multiplicité qui convient à son propre état de développement et il évolue, partant des formes extérieures du rituel et de la morale, vers les aspects les plus abstraits de la connaissance et du non-agir. Ces aspects sont représentés formellement par divers groupes de symboles statiques, les dieux, et de symboles actifs, les rites. L’adepte, à mesure qu’il avance sur le chemin qui mène à la libération, choisit pour chaque degré les dieux et les rites qui conviennent à son développement et qui sont à sa portée. Durant le pèlerinage de la vie (voilà bien l’existence d’Alain Daniélou parfaitement définie), le polythéiste va d’un temple à l’autre, il pratique différents rituels, différents modes de vie, différentes méthodes de développement intérieur. Il reste constamment conscient de la coexistence d’une multitude de voies menant vers le divin. »

Un autre élément qu’il faut mettre en évidence est le courage intellectuel de Daniélou, qui, non content d’être spirituellement incorrect, ose critiquer en profondeur le mythe occidental du progrès indéfini et la doxa égalitaire : « Le gouvernement des marchands, sous l’aspect de la démocratie, laisse une apparente permissivité mais, par son exploitation des ressources et des hommes, se révèle incapable de conserver l’unité du groupe et s’autodétruit dans un lent processus suicidaire. » Ses réflexions sur le monde moderne, vu d'ailleurs, témoignent d'une réjouissante liberté de pensée, devenue bien rare.

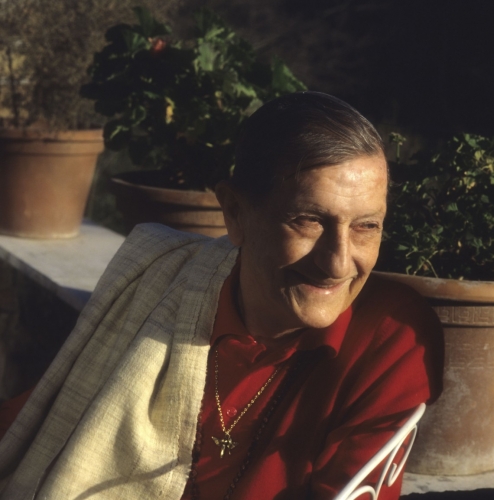

Vu par son ami le peintre Mac Avoy

L’indianiste shivaïte (un oxymore, pour un esprit positiviste) défend ce qu’il appelle la "civilisation des différences" dans plusieurs de ses ouvrages, dont Les Quatre sens de la vie ; les castes vues comme une protection optimale pour les groupes ethniques et religieux établis en Inde depuis 4000 ans, des juifs aux parsis, des aborigènes aux bouddhistes. Le témoignage de Daniélou, qui a longuement observé ce système de l'intérieur (lui-même se définissait comme un mleccha – un barbare), permet de rejeter nombre de légendes dictées par l'ignorance ou l'idéologie. Dans Les Quatre sens de la vie, il critique en effet l'hybridation inconsidérée, l'abâtardissement tant physique que psychique comme des formes de décadence : « Toutes les civilisations qui n'ont su ni éviter les mélanges ni donner à chacun sa place, qui ne préservent pas les droits des plus faibles, sous prétexte de donner les mêmes droits à tous, ont toujours oscillé entre le génocide et le suicide, et ont disparu dans le désordre et la confusion. » Ou, plus loin : « L'égalisation théorique d'éléments inégaux et différents est la plus sûre méthode d'établir l'injustice de fait, et notre ignorance volontaire de la hiérarchie naturelle du créé risque d'entraîner l'humanité vers un échec général ». Nombre de ses textes critiquent les génocides culturels qu’il a pu voir en action lors de ses voyages sur les cinq continents, particulièrement en Afrique – Alain Daniélou nous livre ainsi une critique traditionnelle du colonialisme. Lire Daniélou constitue ainsi un excellent remède contre les utopies niveleuses, contre les chaleureuses impostures, sources d’illusions et de malheurs sans nombre.

Concluons. Alain Daniélou nous livre un témoignage de première main sur un univers à la fois proche et lointain, celui de l’Inde traditionnelle, une société antique qui aurait survécu jusqu’à nos jours. Plus important, il nous permet surtout d’opérer une conversion du regard en nous proposant d’observer notre monde avec la distance requise – paradoxale.

Homme complet, à la fois artiste accompli et savant, adepte d’un savoir amoureux, quasi érotique, il peut être vu comme un prince de la Renaissance, ou plutôt comme l’un de ces Grecs de haute époque, que Nietzsche, dans le Gai savoir ,définissait comme « superficiels par profondeur ».

Plutôt qu’un improbable guru, dont il était le premier à se gausser, voyons-le plutôt comme un éveilleur.

Christopher Gérard

Bruxelles, le 20 janvier MMXV

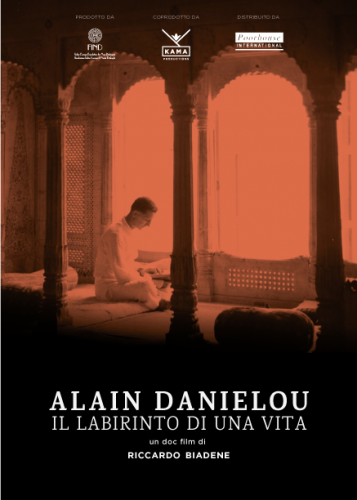

Le film sur l'itinéraire d 'Alain Daniélou

Consulter le site de la Fondation Daniélou : https://www.find.org.in/

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : indianisme, daniélou, spiritualité | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |