22 mars 2017

Paideia

Ce qui distingue une grande civilisation, n’est-ce pas, entre autres qualités, son aptitude à transmettre l’héritage ancestral, sa capacité d’assurer la continuité de dessein qui la fait survivre aux aléas de l’histoire ?

En Europe, cette aptitude porte un nom, et un nom grec : paideia.

Notre civilisation semble être la seule, et la première dans l'histoire, à nier ses propres valeurs et à refuser de les transmettre. Ce refus conscient de transmettre, ce refus justifié par toute une faune d’idéologues, ce refus n'est jamais qu'un suicide différé, un suicide sans noblesse ; il illustre à lui seul la décadence d’une société « sans feu ni lieu », celle d’une civilisation « de la digestion et du fumier » – pour citer un écrivain cher à mon cœur, le Normand Jules Barbey d’Aurevilly. Il illustre en réalité l’oubli de notre paideia plurimillénaire.

Cette funeste pulsion, cette ruse de la Mort aux noires prunelles, qui consiste, par haine de soi (généralement grimée en amour de l’autre), à ne pas transmettre, il nous incombe de la combattre sans merci, car telle est la mission qu’impose le rapide destin, une mission d’ordre métaphysique – maintenir et restaurer la paideia.

Le premier éducateur de notre civilisation, notre grand ancêtre, c’est le divin Homère, dont Platon disait à juste titre qu’il avait éduqué la Grèce.

Dans le chant VI de l’Iliade, Homère décrit le dialogue entre deux adversaires qui s’affrontent en duel dans la plaine de Troie, le Troyen Glaucos et l’Achéen Diomède. Glaucos rappelle sa généalogie ainsi que les consignes données par son père lors de son départ pour la guerre : « Toujours être le meilleur, surpasser tous les autres, ne pas déshonorer la race de tes aïeux ». Il y a trente siècles donc, pour un Hellène digne de ce nom, les trois devoirs de l’homme noble sont : excellence, prééminence, fidélité aux ancêtres. Rien n’a changé et cette devise demeurer celle de tous les Bons Européens qu’évoquait Nietzsche.

Exceller pour continuer à surpasser les autres – n’est-ce pas le défi qui, une fois de plus dans notre longue histoire, nous est lancé par le cruel destin ? Quant aux ancêtres, comment pourrions-nous oublier l’aïeul qui a tenu bon sur l’Yser, la Marne ou dans la boue des Flandres ? Impensable amnésie, assimilable à un crime.

Dans le passage de l’Iliade que j’ai évoqué, Homère utilise, pour la première consigne, le verbe aristeuein : être l’aristos, le meilleur (superlatif); faire preuve de cette qualité suprême qu’est l’excellence, aretè en grec. Longtemps, le terme aretè a été traduit par « vertu », vocable quelque peu connoté en raison de son acception moralisatrice. L’italien virtu rend bien mieux le sens premier d’aretè : l’excellence, qu’un poète grec de l’époque classique définit de la sorte : « le pied, la main, l’esprit sûrs, façonnés sans nul défaut ». Retenons cette image de façonner l’esprit et le corps tel que le ferait un potier avec de l’argile.

Cette aretè, cette virtu à la fois physique et morale, qui concerne l’âme, le corps et le caractère, fonde la paideia hellénique, idéal né à l’époque homérique, transmis, avec ses éclipses et ses métamorphoses, jusqu’à nos jours, depuis l’Athènes classique, en passant par l’empire romain, par Byzance, par nos monastères jusqu’aux collèges et aux lycées d’aujourd’hui.

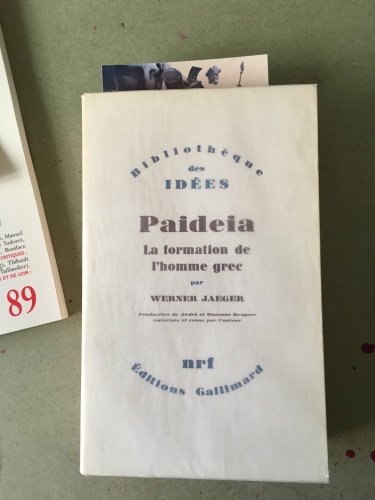

Qu’est-ce donc que cette paideia, terme difficilement traduisible, car « éducation » en réduirait le sens ? Il faudrait ajouter « culture, civilisation, tradition, littérature », ou encore « modelage du caractère humain selon un idéal » pour citer la définition du grand humaniste Werner Jaeger, professeur aux universités de Berlin puis de Harvard, qui avait consacré trente ans de sa vie à étudier la transmission de l’hellénisme. Son maître livre, Paideia, est un classique de la pensée aristocratique et un monument de l’humanisme européen. Avec le Français Henri-Irénée Marrou, lui aussi immense érudit, auteur d’une monumentale Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, nous avons là deux ouvrages de référence sur le thème de la transmission.

Dans son maître-livre, Jaeger rappelle que toutes les renaissances en Europe se sont fondées sur un retour à la paideia antique : renaissance carolingienne, Renaissance italienne, classicisme français, idéalisme allemand - chaque fois, quand il s’est agi en Europe de surmonter l’obscurantisme et la sclérose, chaque fois qu’il a fallu assurer un nouveau départ, les Européens ont recouru à la culture mère – la paideia grecque en tant qu’idéal de modelage, de façonnement du caractère et de la sensibilité, de parachèvement de la nature.

La paideia implique de modeler sa propre statue, de se créer soi-même et de devenir pleinement homme par l’imitation d’un modèle idéal obéissant à des lois universelles. Comme le disait Jaeger, la paideia « donne le sens de l’harmonie et de la totalité », car elle repose sur la vision d’un monde gouverné par un principe d’unité transcendante, le Logos d’Apollon, régissant de manière harmonieuse et l’âme humaine, et la cité et l’univers tout entier.

La Paideia classique comme principe éducatif et comme idéal de communauté civilisationnelle consiste donc en une discipline progressive qui transforme l’enfant, l’adolescent et même l’adulte sur les plans physique et moral ; elle est un élan créateur et directeur qui s’oppose à la pulsion morbide consistant à refuser de préserver ses traditions. Elle est, comme disait Platon, « le bien le plus précieux » que nous ayons reçu de nos ancêtres et que nous devons, contre vents et marées, transmettre à nos descendants. Platon oppose d’ailleurs paideia, la culture en tant que savoir désintéressé, à technè, le savoir utilitaire. On voit ainsi que l’homme européen, né en Grèce (comme le nom de notre civilisation), s’interroge depuis l’origine sur l’art de transmettre sous peine de disparaître.

Notre paideia se fonde sur deux valeurs essentielles qui distinguent l’Europe des autres civilisations : la première est cet insatiable désir de liberté, aux antipodes de l’oubli de soi, de cette soumission orientale qui force à se prosterner.

Déjà, à l’époque homérique, les guerriers groupés autour de leurs princes débattent de la stratégie à adopter. Typiquement grec, et devenu européen, est ce besoin irrépressible de se déterminer soi-même, de se former son propre jugement, de régler sa vie selon ses propres valeurs. Nous sommes loin de la soumission à un Dieu jaloux qui espionnerait les âmes et brimerait les corps. Nous sommes loin de l’obéissance abjecte aux dogmes, économiques (la Croissance) ou religieux (le Salut), qui toujours stérilisent la pensée en la paralysant.

La seconde valeur est la prise de conscience du caractère irremplaçable de la personne humaine. « L’homme est la mesure de toute chose » proclame Platon dans le Protagoras ; « Il est bien des merveilles en ce monde, il n’en est point de plus grande que l’homme » s’exclame Sophocle dans son Antigone. La paideia grecque exalte cette conception de l’homme comme trésor à chérir, ce que les Romains, successeurs des Grecs, ont appelé humanitas, et nous, Modernes, héritiers des Grecs et des Romains, humanisme.

La paideia, c’est donc l’humanisme classique - le fondement de l’identité européenne, que l’école, la famille, la cité doivent transmettre, j’ai envie de dire, « sous peine de mort ». Cet humanisme, savoir désintéressé par excellence mais qui par un étrange paradoxe façonne les élites d’Europe depuis 25 siècles, se traduit avant tout par l’amour de la création, par le respect devant l’œuvre des devanciers, et par donc l’humilité qui va de pair. Loin, bien loin, de cette manie de la table rase, de ce mépris du passé qui infectent notre modernité finissante.

Certes, le mot humanisme a été galvaudé et souvent vidé de son sens, mais il n’empêche que cette attitude anthropocentrique, née en Grèce au sein de la chevalerie homérique et métamorphosée par les philosophes classiques, demeure l’une des plus belles créations du monde gréco-romain. Nul ne confondra cette paideia avec l’individualisme post-moderne, celui du zombie « sans feu ni lieu », qui n’est jamais ni aristos ni fidèle, ce zombie qui ne se reconnaît plus ni liens ni obligations - uniquement des droits, avec aigreur réclamés.

Nous parlons bien d’humanisme en tant que mise en forme d’une personne, de formation de l’âme, du corps et de l’esprit, de développement en chacun de toutes les possibilités de sa nature, de promotion acharnée de ce que l’enfant, l’adolescent, l’adulte possèdent d’irremplaçable. Il s’agit bien de discipliner le jugement et l’impulsion, de pousser l’enfant à accomplir son devoir sans négligence et de faire de lui un citoyen libre. L'humanisme ne se réduit en rien à une banale et souvent peu sincère forme de philanthropie, mais bien comme un idéal de liberté de l'homme par la connaissance de son héritage plurimillénaire, comme une solidarité effective entre les siècles, les générations, les communautés. En somme, l’héritage est un lien qui rend libre.

Le renier, accepter l’oubli constitueraient des sacrilèges, l’impiété absolue. Impensable posture pour tout homme noble, quelle que soit d’ailleurs sa race ou sa classe.

Cet humanisme, cette paideia sont d’essence élitaire, ne le cachons pas, car cela n’a rien de honteux. Le propre d’une élite digne de ce nom est précisément de se sentir responsable de la sauvegarde de ses traditions, qu’elle livre aux générations futures.

Nous parlons bien d’une aristocratie du mérite et de l’effort qui, seule, fonde l’authentique noblesse, laquelle, pour citer Jaeger, « n’est jamais pur privilège, elle correspond à un certain danger que l’on accepte ». Pour désigner l’homme accompli, l’équivalent du gentilhomme français ou du gentleman anglais, les Grecs disaient kalos kagathos, « beau et bon à la fois », l’homme accompli, excellent et fidèle à son héritage, alliant noblesse d’âme, vigueur physique et beauté intérieure. Le Romain Pline disait des Grecs qu’ils étaient homines maxime homines : des hommes totalement hommes, pour qui le dépassement de soi était la loi.

Pour les Anciens, l’homme « au pied, à la main et à l’esprit façonnés sans nul défaut » que chantait le poète Simonide, est avant tout raisonnable, car conscient d’être un animal politique (Aristote) obéissant à des lois qui règlent la vie de sa cité. Raison, loi, cité sont donc des mots clefs de la paideia, qui, par le biais de contraintes dont le rôle est de brider les passions dans ce qu’elles ont de destructeur, doit former les hommes à vivre en société. Théorisée entre autres par Platon et Aristote, la paideia consiste à réguler les appétits, à s’exercer à la frugalité, à former des âmes loyales. Idéal aristocratique ? Certes, mais cet idéal, pensé il y a plus de 25 siècles, traverse toute notre histoire, souvent de manière souterraine. Qui dira l’effet de la lecture d’Homère sur un jeune garçon ? Le courage d’Hector, la ruse d’Ulysse, la fidélité du vieux chien Argos ? Qui dira l’émotion ressentie à la lecture de la mort volontaire de Socrate, au sublime sacrifice d’Antigone ? Et l’on voudrait nous priver de ces trésors au nom de l’amnésie programmée de nos contemporains, de la dissolution de la personne dans une masse informe et grisâtre, de la chute dans un présent totalitaire, de la soumission au règne de la marchandise ou à la dictature spirituelle du livre unique.

Derrière les slogans modernistes et égalitaires - donc démagogiques - se cache une idéologie sournoise de la table rase, qui déstructure l'individu et l'enferme dans une hébétude, un narcissisme morbides, pour le livrer pieds et poings liés aux mercantis et aux fanatiques.

En cette phase toute provisoire d’inversion des valeurs, plutôt que de se contenter de verser dans un pessimisme démobilisateur ou dans une déprimante déploration, les hommes libres ont pour mission de maintenir la paideia - acte révolutionnaire et devoir moral.

© Christopher Gérard

Equinoxe de printemps MMXVII

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : paideia, civilisation européenne, culture | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Les commentaires sont fermés.